Red vial del Tahuantinsuyo para niños

Datos para niños Qhapaq Ñan |

||

|---|---|---|

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco |

||

Sistema de caminos del Imperio incaico.

|

||

| Localización | ||

| País | ||

| Datos generales | ||

| Tipo | Cultural | |

| Criterios | ii, iii, iv, vi | |

| Identificación | 1459 | |

| Región | América Latina y el Caribe | |

| Inscripción | 2014 (XXXVIII sesión) | |

La red vial del Tahuantinsuyo, también conocida como red vial inca o Qhapaq Ñan, fue un enorme sistema de caminos construido por el Tahuantinsuyo en la Cordillera de los Andes. En su momento de mayor esplendor, conectaba ciudades y regiones importantes de lo que hoy son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Se calcula que su longitud total superaba los 30 000 kilómetros. Las rutas principales, que sumaban más de 5 200 kilómetros, eran conocidas como el "camino real" o "camino del inca". Este sistema es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por su gran valor histórico y cultural.

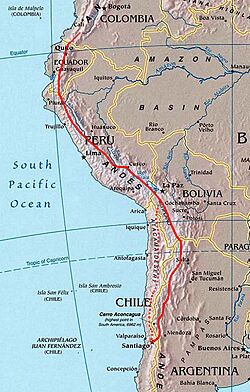

Aunque sus orígenes se encuentran en culturas anteriores a los incas, la red vial alcanzó su máximo desarrollo durante el auge del Tahuantinsuyo. Después, siguió siendo utilizada durante la época colonial. El diseño de la red se basaba en dos caminos principales que iban de norte a sur: uno por la Cordillera de los Andes y otro por la costa del Océano Pacífico. Desde estos caminos, muchas rutas secundarias unían los territorios del imperio. Esto no solo facilitaba el transporte de personas y productos, sino que también ayudaba a la unión política, administrativa y cultural del Tahuantinsuyo. Todos los caminos importantes llegaban a Cuzco, la capital inca.

Gracias a su gran extensión, la red vial permitía conectar lugares muy lejanos, como Quito, Cusco y Tucumán. Esto hacía que moverse dentro del Imperio fuera más fácil. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, usaron estos caminos para viajar por los Andes, aprovechándolos como rutas clave en los territorios de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

En 2014, gracias a un esfuerzo conjunto de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, la Unesco declaró el Qhapaq Ñan como Patrimonio de la Humanidad. Así se reconoció su importancia como una obra de ingeniería única en América antes de la llegada de los europeos.

Es importante saber que el famoso "camino inca" que une Cusco con el santuario de Machu Picchu es solo una pequeña parte de la inmensa red del Qhapaq Ñan. En total, la red de caminos incas pudo haber alcanzado hasta 60 000 kilómetros. Esto la hace comparable en tamaño con otras rutas históricas como la Ruta de la Seda o la Gran Muralla China.

Contenido

Historia del Qhapaq Ñan

Orígenes de la Red Vial Inca

Muchos de los caminos que vemos hoy en la región andina, donde se extendió el Tahuantinsuyo, fueron construidos por culturas anteriores a los incas. Civilizaciones como Tiahuanaco o Huari crearon algunas de estas rutas. Otros caminos más pequeños fueron hechos por grupos étnicos para conectar lugares sagrados o templos. Un ejemplo es el camino entre el templo de Pachacamac (cerca del mar) y el Apu Pariacaca, una montaña sagrada a más de 5700 metros sobre el nivel del mar.

Antes de los incas, la cantidad y longitud de los caminos eran limitadas. Esto se debía a las constantes tensiones y guerras entre los diferentes grupos. Construir caminos era peligroso y solo se hacían algunos tramos durante momentos de paz. Los caminos eran principalmente locales. Fue con la llegada de los incas y su poder centralizado que la red vial creció enormemente.

El Gran Desarrollo Incaico

Cuando los incas comenzaron a expandir su imperio por Sudamérica, tuvieron control total sobre el espacio para construir caminos. A partir de ese momento, la red vial creció muchísimo, llegando a cubrir una extensión de hasta 60 000 kilómetros.

Los incas aprovecharon y mejoraron las rutas existentes de culturas anteriores, especialmente de la cultura Huari (800-1200 d.C.), que había dominado gran parte del Perú precolombino.

Las grandes obras viales comenzaron por orden del Inca Pachacútec. Él entendió la necesidad de construir caminos para mantener el control sobre los territorios que conquistaban. Así, los funcionarios y las tropas podían moverse más rápido.

Según el cronista Juan de Betanzos, antes de gobernar, Pachacútec ya dibujaba y planeaba caminos y puentes, explicando a los nobles incas cómo debían construirse. Sus sucesores continuaron su obra. La red vial incaica tenía tres partes principales: las calzadas (caminos), los puentes y los depósitos de alimentos.

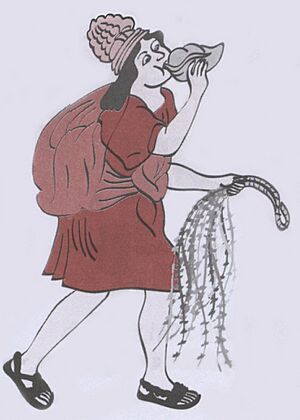

La red de caminos era esencial para la organización inca. No solo servía para mover ejércitos y funcionarios, sino también para trasladar a los "mitimaes" (grupos de personas reubicadas), llevar productos cosechados a Cuzco (que se guardaban en "tambos") y para que los "chasquis" (mensajeros) se desplazaran.

Desde el Cuzco, el Qhapaq Ñan permitía recorrer las cuatro regiones o "suyos" del imperio incaico:

- Al norte, el Chinchaysuyo.

- Al sureste, el Collasuyo.

- Al suroeste, el Contisuyo.

- Al este, el Antisuyo.

El Qhapaq Ñan permitió a los incas controlar la economía y la política de estos pueblos. También facilitó su integración, el intercambio de productos, la transmisión de la cultura, el acceso a los lugares sagrados incas y el desarrollo de costumbres comunes. Fue un símbolo del poder del Cuzco y de su expansión por Sudamérica, incluyendo los actuales países de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina.

Cómo se Construyeron los Caminos Incas

Los cronistas españoles elogiaron el Qhapaq Ñan. Algunos destacaron su "excelente" funcionamiento, su rectitud en algunos tramos y su limpieza. Mencionaron que se podían recorrer grandes distancias en poco tiempo y con poco esfuerzo. Según Bernabé Cobo, los caminos incaicos se hacían más estrechos al pasar por valles y quebradas. También tenían muros altos que, a veces, estaban pintados con animales. Estos muros servían para que los ejércitos pasaran sin dañar los cultivos.

Se sabe que los "curacas" (jefes locales) tenían la obligación de mantener los caminos cercanos a sus tierras. Debían limpiar la tierra acumulada, reparar el empedrado y limpiar los canales que protegían las rutas. La apariencia de los caminos cambiaba al salir de los valles; se hacían más anchos y era común ver montones de piedras llamados "apachetas". Estas piedras marcaban los puntos difíciles entre los cerros.

Para las zonas con barro, se construía una base de piedra unida con barro, que luego se cubría con césped, formando un terraplén. Debajo de este terraplén, se hacían canales para eliminar el exceso de agua. Para las cuestas empinadas, construían escalinatas o caminos en zigzag.

En general, no había un único diseño para todos los caminos incaicos. Se adaptaban al terreno por donde pasaban. El trazado dependía de factores como la cantidad de gente en las zonas a conectar o la importancia económica del lugar al que se dirigía el camino. Aunque los incas preferían trazar sus caminos en línea recta, el terreno montañoso los obligaba a rodear los obstáculos.

Tipos de Puentes Incas

La construcción de puentes era esencial debido a la geografía montañosa de los Andes. Los puentes más comunes eran los hechos con troncos de árboles y los elaborados con trenzas de fibras vegetales. Los puentes de troncos se usaban donde la geografía lo permitía, con bases de piedra talladas para que los troncos encajaran.

Los puentes colgantes eran los más comunes en la zona andina. Se construían con fibras vegetales muy resistentes, que se fijaban a bases de piedra sólidas a cada lado. Estas fibras se trenzaban hasta formar cables de 50 o 60 centímetros de diámetro. Para pasar la cuerda de un lado a otro, se usaba una cuerda más fina. La fibra para los puentes variaba según la región, podía ser de mimbre, ichu o maguey.

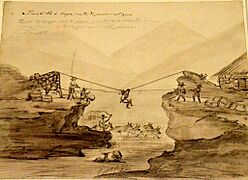

Muchos puentes incaicos fueron quemados durante las guerras y levantamientos de la época colonial. Los ríos también se podían cruzar con "oroyas" o "tarabitas". Estas eran cuerdas muy gruesas atadas de una orilla a otra, de las que colgaba una canasta. Una persona se sentaba en ella y se jalaba la cuerda para cruzar.

En el río Desaguadero, existía un puente flotante hecho con balsas de totora cubiertas de plantas secas. Se dice que este puente fue construido por orden del Inca Huayna Cápac, quien no quería que su ejército cruzara el río en balsas.

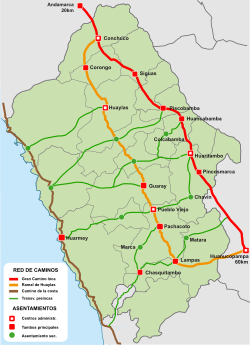

Rutas Principales del Qhapaq Ñan

El camino más importante era el Qhapaq Ñan, con 5200 kilómetros de largo. Comenzaba en Quito (Ecuador), pasaba por Cuzco y terminaba en lo que hoy es Tucumán, Argentina. Atravesaba montañas y sierras, llegando a alturas de más de 5000 metros. El Camino de la Costa (o Camino de los Llanos) tenía 4200 kilómetros, iba paralelo al mar y se unía con el Qhapaq Ñan por muchas conexiones.

Tanto en el Qhapaq Ñan como en el Camino de la Costa, había "tambos" cada cierto tramo. Estos eran depósitos donde se guardaban granos y otros alimentos. Eran usados por el ejército inca cuando salía de campaña o para abastecer a los "mitimaes". El ancho máximo de ambos caminos era de unos cuatro metros.

Durante el incanato, todos los caminos de Sudamérica llevaban al Cuzco, una de las ciudades más importantes de América. Los incas crearon cuatro caminos principales que conectaban todo el imperio:

Caminos de la Costa Norte

Salía del Cuzco y unía pueblos como Palpa (Ica), Nazca (en el centro de Perú), Lima, Huarmey, el Reino Chimú, Los Tallanes (Piura), Ayabaca, Tumbes (en la frontera Perú-Ecuador), Quito (Ecuador), y llegaba hasta el río Ancasmayo o Pasto (Colombia).

Caminos de la Sierra Norte

Salía del Cuzco y unía pueblos como Vilcashuaman, Jauja, Tarma, Huánuco, Cajamarca, Tumibamba, Loja, Quito (Ecuador), y llegaba hasta el río Ancasmayo o Pasto (Colombia).

Caminos de la Costa Sur

Salía del Cuzco y unía pueblos como Pisco, Nazca, Palpa, Ica, Tambo Colorado, Catarpe; Arica y Copiapó (Chile), las pampas de Tucumán (Argentina) y el río Maule (Chile).

Caminos de la Sierra Sur

Salía del Cuzco y unía pueblos como Juliaca, Chucuito, Chuquiago, La Paz (Bolivia), las pampas de Tucumán (Argentina), Puente del Inca, Mendoza (Argentina), y Santiago (Chile) para regresar a Cuzco (Perú).

Usos del Qhapaq Ñan

Las comunicaciones a lo largo del imperio estaban a cargo de mensajeros llamados "chasquis". Usando un sistema de relevos, transmitían los mensajes muy rápido. Una noticia que salía de Quito (Ecuador) podía llegar a Cuzco (a 2000 kilómetros de distancia) en menos de 10 días.

El Inca, que podía estar en la sagrada Machu Picchu o en la capital Cuzco, podía comer pescado fresco traído de la costa en menos de 24 horas, a 200 kilómetros de distancia. Es importante destacar que los caminos incas se encuentran en todo el Tahuantinsuyo y en casi todos los países andinos. Con el paso del tiempo y el avance de la civilización y la tecnología, se han ido deteriorando poco a poco.

Preservación del Qhapaq Ñan

Patrimonio de la Humanidad

En una iniciativa conjunta, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú trabajaron para que este gran sistema de caminos inca fuera considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Finalmente, en 2014, la Unesco proclamó el Qhapaq Ñan como Patrimonio de la Humanidad.

Varias organizaciones, como la Unesco, IUCN y Conservación Internacional, han comenzado a trabajar en el camino. Promueven acciones urgentes para su protección, en colaboración con los seis países por donde pasa esta Gran Ruta Inca.

El camino real de los Andes incluye muchos lugares arqueológicos valiosos. Algunos ya son parte del patrimonio mundial, como Ingapirca en Ecuador, Cuzco y el Valle Sagrado en Perú, Tiwanaku en Bolivia y Quilmes en Argentina. Pero también hay miles de sitios más pequeños que necesitan ser protegidos.

La ruta atraviesa 15 de los 100 ecosistemas que existen en Sudamérica. Cuatro de ellos están en peligro: los yungas peruanos, el bosque seco del Marañón, el matorral chileno y el bosque húmedo invernal. También pasa por uno de los últimos hábitats del oso de anteojos, el cóndor de los Andes y la vicuña. Además, recorre la Cordillera de los Andes, una enorme reserva de agua para quienes viven en los valles y en la costa.

El camino inca atraviesa muchas ciudades y pueblos, incluyendo un gran número de territorios indígenas con una cultura muy arraigada en el pasado. La ruta tiene el potencial de conectar a las comunidades y ayudar a recuperar su identidad cultural. El proyecto Inka Naani, en Perú, es un ejemplo de cómo se está reviviendo la memoria colectiva de las personas, sus tradiciones e historias orales relacionadas con este camino.

La Unesco apoya a los países que comparten este importante patrimonio. El objetivo es preparar su candidatura para que sea incluido en la lista del patrimonio mundial como un "proyecto estrella" que abarca varios países en un solo sitio.

Los tramos nominados en Perú incluyen: Cusco-Desaguadero-La Paz (entre Perú y Bolivia); Aypate-Las Pircas-Las Limas (entre Perú y Ecuador); y tramos nacionales como Ollantaytambo-Lares (Cusco), Vitkos-Choquequirao (Cusco), Xauxa-Pachacamac (Junín y Lima), Huánuco Pampa-Huamachuco (Huánuco, Ancash y La Libertad), la Plaza Hanan Hauk'aypata y el Puente Q'eswachaka, ambos en Cusco.

El Sistema Vial Andino por Países

Argentina

Las 14 secciones del camino designadas por Argentina y 33 sitios asociados a esta red, demuestran una integración cultural y ecológica única. La red de caminos incas se extiende por las zonas occidentales de las actuales provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza. En Argentina, los incas mostraron un gran control de las fronteras y una tradición religiosa especial, adorando a las montañas y realizando ceremonias en cumbres de más de 5000 metros sobre el nivel del mar. El Qhapaq Ñan llega hasta la zona de Cuyo, atravesando la provincia de La Rioja. En ese tiempo, estas zonas estaban habitadas por las tribus Huarpes, con quienes los Incas hicieron un acuerdo de protección. El camino aún se puede ver en lugares como Uspallata y el famoso "Puente del Inca". Este sitio tiene aguas termales sulfatadas que, según la leyenda, eran usadas por la realeza para baños.

Bolivia

El camino inca en Bolivia se extiende por mesetas, valles, punas y cordilleras, atravesando diferentes tipos de ecosistemas. Muchas de estas rutas siguen siendo usadas hoy para el turismo. Los caminos de la red vial pasan por al menos 15 municipios actuales, incluyendo valles tropicales cálidos y húmedos. La parte principal del camino inca en Bolivia es el tramo Desaguadero - Viacha, de 80 km de largo, que rodea el Lago Titicaca y pasa por importantes sitios ceremoniales. Estos lugares aún son parte de la memoria oral y son áreas de actividad ritual para el pueblo aimara que vive en la meseta del Collao.

El camino El Choro es una clara muestra de la ingeniería antigua en una topografía muy difícil, la de los Yungas. Esta zona geográfica presentó grandes desafíos por su lejanía de los centros poblados de la época. En estas dos secciones del camino inca en Bolivia, se puede ver el ingenio y la tecnología incaica, con el uso de muchos recursos de construcción eficientes y notables.

Chile

El camino inca en Chile es un sistema de carreteras en un paisaje único, debido a las condiciones extremas de sequedad y altitud. Esto demuestra la voluntad de los incas de expandir sus tierras, motivados en Chile por los recursos minerales. Esto se ve en la gran cantidad de caminos y sitios arqueológicos relacionados con la minería en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Los incas lograron esta hazaña en un territorio difícil gracias a los intercambios con las comunidades locales, quienes compartieron sus conocimientos para dominar y cruzar el desierto más seco del mundo: el desierto de Atacama.

Investigaciones en 2000 indicaron que los incas nombraron gobernadores en el valle de Aconcagua y en la cuenca de Santiago. Según el estudio, existían dos variantes del camino inca que salían del valle de Aconcagua y se unían cerca del cerro San Cristóbal en Santiago. En el mismo lugar donde los europeos fundaron su Plaza Mayor, la plaza de armas, hay escritos que mencionan un gran "tambo" inca. Se encontraron pruebas arqueológicas bajo la superficie al analizar la parte sur de la cuenca del río Mapocho.

Colombia

En Colombia, la red vial incaica tiene su extremo norte con un recorrido de 17 kilómetros en ocho municipios del departamento de Nariño. Va desde Ipiales (en el río Guáitara) hasta Pasto, pasando por localidades como Potosí, Gualmatán y Yacuanquer.

En Nariño, las comunidades cercanas al camino lo han mantenido vivo a través de sus recuerdos y costumbres. El Qhapaq Ñan era un antiguo camino de peregrinación hacia el Valle de Atriz, para hacer ofrendas al Volcán Galeras. Según la Antropóloga Claudia Afanador, la declaración de Patrimonio de la Humanidad no solo incluye los restos físicos, sino también los "caminos vivos" y la memoria inmaterial asociada a ellos.

Ecuador

Los aspectos más destacados del camino inca en Ecuador son las rutas y las técnicas de construcción usadas para cruzar el complejo sistema montañoso de la sierra ecuatoriana, desde el Nudo de Azuay hacia el norte. La distancia desde el Cuzco llevó a que se reutilizara y creara nueva infraestructura a medida que el Imperio incaico avanzaba.

El territorio ecuatoriano fue habitado por varios grupos antes de la llegada de los incas. Después de su incorporación al Chinchaysuyo, la red de caminos permitió que la relación entre los pueblos se mantuviera. Los principales productos de intercambio eran el ajo, el algodón, la sal, la coca y, especialmente, los depósitos de conchas marinas como el Spondylus y el Strombus.

Perú

El camino inca comienza en la Plaza de Haukaypata Inca, ubicada en el Cuzco. Este era el centro del poder político, social y económico del Estado inca, donde se unían los dioses, personas, animales y recursos de todo el mundo andino. Los caminos integraban y conectaban la capital inca con todas las poblaciones y centros importantes para el comercio, el intercambio, la producción y el culto. Esto se lograba a través de centros administrativos, productivos, militares y religiosos en las cuatro regiones del Imperio incaico: Antisuyo, Chinchaysuyo, Contisuyo y Collasuyo.

Perú conserva importantes restos de los caminos longitudinales y transversales. Estos son el resultado de un dominio perfecto del territorio y muestran grandes logros en ingeniería de caminos muy especializados. En esta región, el diseño de carreteras y la tecnología se desarrollaron al máximo, con caminos bien construidos, diseños de puentes y acabados finos en los edificios de los centros administrativos y de servicios que formaban parte de la red del camino inca.

El territorio de Perú muestra casi todos los tipos de paisajes por donde pasa el camino inca: desde la costa cálida, hasta la selva densa y misteriosa, sin olvidar las inmensas y majestuosas cumbres de los Andes. Esto nos recuerda la magnitud de la planificación y la gran cantidad de mano de obra usada para su construcción y mantenimiento.

Hoy en día, algunos pueblos de Perú siguen usando el camino inca como un sistema de comunicación. Lo mantienen en servicio física y funcionalmente, utilizando tecnología andina y tradiciones basadas en los sistemas de ayuda mutua y complementariedad, características de la sociedad inca y el mundo andino.

El Camino Inca a Machu Picchu

Durante todo el año, miles de viajeros de todo el mundo recorren los Caminos del Inca desde el Cuzco para llegar a la sierra selvática peruana y a los misterios que aún guardan las piedras de Machu Picchu.

A lo largo del camino, se encuentran varias ruinas de antiguas construcciones en buen estado. Estas ruinas dominan visualmente todos los valles.

El recorrido comienza en la localidad de Cori-huayra-china, en el kilómetro 88 de la vía férrea Cuzco-Quillabamba. Se tarda entre tres y cuatro días de caminata para llegar a Machu Picchu. Durante la travesía, que atraviesa una impresionante subida de altitud, con climas y ecosistemas muy variados (desde la alta montaña andina hasta los bosques de niebla), se deben superar dos pasos a gran altura. El más alto de ellos es Huarmihuañusca, de 4200 metros de altitud, también conocido como "Paso de la Mujer Muerta". El camino termina con la entrada a Machu Picchu a través del Inti Puncu o "puerta del Sol".

En la ruta, el caminante encontrará un conjunto de construcciones de granito tallado a lo largo del camino (Huiñay Huayna, Puyupatamarca), rodeadas de paisajes naturales.

Además, los turistas disfrutarán de una naturaleza exuberante, con paisajes únicos, cientos de especies de orquídeas y aves de muchos colores.

Clima en el Camino Inca

El clima en la zona del camino inca es generalmente templado durante todo el año. La mejor época para hacer la caminata es durante la estación seca (entre abril y octubre). Junio es el mes más frío y agosto ofrece un clima más templado y estable. De noviembre a marzo, las lluvias son frecuentes y el camino puede volverse resbaladizo.

Durante la caminata, los dos primeros días suelen ser secos y los dos últimos, húmedos. Por la noche, los dos primeros campamentos suelen ser fríos, pero el tercer campamento es templado.

Preservación del Camino a Machu Picchu

El estado peruano ha limitado estrictamente el número de personas permitidas en el Camino Inca. Desde 2010, se permiten expediciones de 200 personas y 300 porteadores, con el fin de proteger la flora y fauna del lugar. Se recomienda hacer las reservas de viaje con varios meses de anticipación.

Galería de imágenes

-

Caminos en Pucará de Tilcara, Argentina.

-

Caminos junto a andenes preincaicos en la Provincia de Tarata, Perú.

-

Caminos en La Paz, Bolivia.

-

Caminos en dirección a Machu Picchu, Perú.

Véase también

En inglés: Inca road system Facts for Kids

En inglés: Inca road system Facts for Kids

- Andahuaylillas

- Apacheta

- Arquitectura incaica

- Carreteras más altas del mundo

- Distrito de Chinchero

- Cultura incaica

- Iperú, Información y Asistencia al Turista

- Kenko

- Mitología incaica

- Moray

- Muyucmarca

- Ollantaytambo

- Paucartambo

- Písac

- Raqchi

- Sacsayhuamán

- Tambomachay

- Tastil

- Tipón

- Choquequirao

- Turismo en el Perú

- Calzada romana

- Ruta de la seda

- Camino Real (Sudamérica)