La Calahorra para niños

La Calahorra es un municipio de España, ubicado en la parte centro-sur de la comarca de Guadix, en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los municipios de Valle del Zalabí, Aldeire, Ferreira, Huéneja, Alquife y Lanteira.

Este lugar formó parte de la región conocida como el Marquesado del Zenete. En La Calahorra se encuentra el famoso Castillo de La Calahorra.

Datos para niños La Calahorra |

||||

|---|---|---|---|---|

| municipio de España | ||||

|

||||

Vista general de La Calahorra.

|

||||

| Ubicación de La Calahorra en España | ||||

| Ubicación de La Calahorra en la provincia de Granada | ||||

| País | ||||

| • Com. autónoma | ||||

| • Provincia | ||||

| • Comarca | Guadix | |||

| • Partido judicial | Guadix | |||

| • Mancomunidad | Marquesado del Zenete | |||

| Ubicación | 37°10′46″N 3°03′44″O / 37.179444444444, -3.0622222222222 | |||

| • Altitud | 1.192 m | |||

| Superficie | 39,45 km² | |||

| Población | 681 hab. (2024) | |||

| • Densidad | 17,06 hab./km² | |||

| Gentilicio | calahorreño, -ña | |||

| Código postal | 18512 | |||

| Alcalde (2019) | Alejandro Ramírez Pérez (PP) | |||

| Patrón | San Gregorio | |||

| Sitio web | www.lacalahorra.es | |||

Contenido

Geografía de La Calahorra

La Calahorra se encuentra al este de la capital, sobre un pequeño cerro rocoso. En la cima de este cerro, el primer Marqués del Zenete mandó construir un castillo-palacio.

¿Cómo se conecta La Calahorra con otras ciudades?

Está a medio camino entre Granada y Almería. Se conecta con ambas ciudades por la autovía A-92. La distancia a Granada es de 90 km y a Almería de 95 km. Por la misma autovía, a 18 km, se llega a Guadix. Guadix es la sede de un obispado y tiene una catedral con una fachada especial y un barrio de casas-cueva.

Una carretera estrecha lleva al puerto de La Ragua y luego a La Alpujarra, y más allá a la costa del Mar Mediterráneo. Otras dos carreteras salen del pueblo. Una va hacia Aldeire, dentro del Parque nacional de Sierra Nevada. La otra conecta pueblos del Marquesado, como Alquife (con sus antiguas minas de hierro), Lanteira o Jérez del Marquesado, con Guadix.

Características del terreno

La Calahorra está a 1.192 metros de altitud. El cerro donde se asienta es de roca caliza, formado hace unos 200 millones de años. En su base hay poca tierra fértil, donde apenas crecen algunos almendros. Al norte, hay una cantera que se explota desde los años setenta.

Hacia el sur, se extiende el Parque nacional de Sierra Nevada. Esta cordillera se formó hace 65 millones de años y sigue creciendo. Hacia el norte, el terreno desciende suavemente hasta una gran llanura. Antes se cultivaban cereales allí, pero ahora está llena de paneles solares y aerogeneradores.

Historia de La Calahorra

Se sabe que hubo personas viviendo en La Calahorra y sus alrededores desde el Neolítico (hace miles de años). También se han encontrado restos de la Edad del Bronce, de la cultura El Argar, en la zona del Marquesado del Zenete. Es probable que hubiera algún asentamiento cerca del cerro del castillo.

Orígenes antiguos

Los fenicios ocuparon esta zona. En la época romana, perteneció a la provincia Bastetania. En esta provincia se encontraban Acci (Guadix) y Basti (Baza). También había una población llamada Arcilasis, que luego cambió su nombre a Alcala Horra (que significa "Castillo de las Peñas").

El poeta Diego Hurtado de Mendoza menciona en su obra Guerra de Granada que durante la época visigoda, el Conde Don Julián era dueño de la fortaleza de La Calahorra. Después, en tiempos de los musulmanes, estas tierras pasaron a ser propiedad de los Zenete, que venían de Berbería.

Época del Reino de Granada

Durante el reino nazarí de Granada, esta región tenía una economía fuerte. Se basaba en la ganadería y el cultivo de cereales y moreras, que eran la base para la industria de la seda.

En 1457, Enrique IV de Castilla tomó Jaén en las guerras entre cristianos y musulmanes. En 1462, el Condestable Miguel Lucas de Iranzo atacó Aldeire y La Calahorra, llevándose prisioneros y riquezas. Esto muestra que estos pueblos eran importantes en ese tiempo.

En diciembre de 1489, durante la conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos, un líder musulmán, Cidi Yahya El Nayar, entregó a los cristianos varios lugares del Zenete, incluyendo La Calahorra.

Conflictos y cambios

Durante el reinado de Felipe II, hubo un levantamiento en Las Alpujarras entre 1568 y 1571. En los relatos de esta época, La Calahorra fue atacada por personas que venían de La Alpujarra, causando daños. Los habitantes cristianos se refugiaron en el castillo. Soldados de Guadix llegaron para restaurar el orden.

Desde entonces, La Calahorra y su castillo se convirtieron en un lugar importante para las tropas. Era un punto de abastecimiento y descanso para los soldados que iban a La Alpujarra. Al final del levantamiento, las propiedades de los moriscos fueron tomadas y ellos fueron expulsados y distribuidos por toda la península.

Después de la expulsión de los moriscos, es difícil encontrar mucha información sobre La Calahorra, excepto lo relacionado con el castillo. Los viajeros de los siglos XVIII y XIX que recorrían España no mencionaban esta zona. Esto indica que su economía estaba estancada y sus comunicaciones eran difíciles.

Llegada del ferrocarril

A finales del siglo XIX, llegó el ferrocarril al municipio. En 1895, se inauguró el tramo Guadix-Almería de la línea Linares-Almería. Se construyó la estación de La Calahorra, lo que mejoró sus conexiones con el resto de España. También se mejoraron las carreteras.

Urbanismo y vida en el pueblo

Aunque La Calahorra es un pueblo pequeño, se puede dividir en barrios. Algunos son Peamigos, El Cerro y Las Coberteras (en la ladera del castillo). Otros son Las Vistillas, La Zagüela y Los Cortijillos. En el centro están la calle Los Caños, El Barrio y La Plaza.

La Plaza y sus edificios

La plaza tiene un pilar circular en el centro. Allí se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, construida en 1546. Tiene un estilo mudéjar y una torre de cuatro pisos.

En otro edificio de la plaza, en la planta alta, estaban el Ayuntamiento, la escuela para niños y la vivienda del alguacil. En la planta baja, había una pequeña cárcel. Otros edificios albergaban la escuela para niñas, la botica (farmacia), el estanco, la barbería, una posada y algunas tabernas.

Calles y casas antiguas

La calle Los Caños es la más recta y ancha. Va desde la plaza hasta un pilar con nueve chorros de agua. En esta calle estaba la "casa grande", de una familia dueña de muchas tierras. El agua del pilar se usaba para regar los huertos del pueblo y pasaba por dos lavaderos. En El Barrio estaba el juzgado.

Las calles no tenían asfalto ni empedrado, ni luz eléctrica. Eran polvorientas cuando hacía seco y lodosas con la lluvia.

En las casas, la oscuridad se iluminaba con candiles y quinqués hasta que llegó la electricidad. Con la electricidad, llegaron las radios, que llenaron las casas de música y programas. Por la noche, en verano, la gente se sentaba fuera y podía ver el cielo lleno de estrellas y la Vía Láctea.

La mayoría de las casas tenían dos plantas. Sus paredes eran gruesas, hechas de lajas, adobes y piedras unidas con barro. Los techos se construían con palos y cañas y se cubrían con tejas o launa, que a veces dejaban pasar el agua cuando llovía o nevaba.

Las paredes, tanto por fuera como por dentro, se pintaban de blanco cada año para las fiestas, usando cal. La cal venía de una cantera de piedra caliza cerca del cerro del castillo, donde aún quedan los hornos.

Las casas de los agricultores tenían, además de las habitaciones, establos para los animales de labranza, pajares para el heno, y lugares para guardar trigo o cebada. Todas las casas tenían un corral donde se acumulaba el estiércol. En el corral, las gallinas buscaban comida y los conejos correteaban.

Demografía

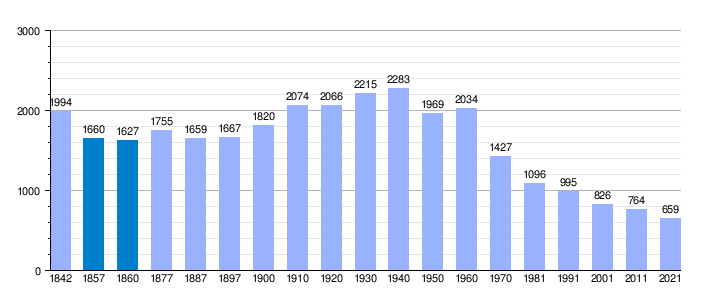

La Calahorra cuenta con una población de habitantes (INE ).

| Gráfica de evolución demográfica de La Calahorra entre 1842 y 2021 |

|

|

Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INE |

Economía y oficios tradicionales

Las familias en La Calahorra no solo eran una unidad familiar, sino también una unidad económica. Intentaban producir la mayoría de las cosas que consumían.

El trabajo en el campo

En las casas de los agricultores, todos los miembros, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, participaban en las tareas de siembra y cosecha de trigo, garbanzos, patatas, maíz, hortalizas y otros productos. Todos ayudaban a criar gallinas, conejos, cerdos, cabras y ovejas.

Las mujeres, además de las tareas del hogar, hacían ropa, sábanas y otras prendas con telas. Con lana, tejían abrigos, calcetines y bufandas. Con restos de aceite y grasa, fabricaban jabón.

Los hombres se encargaban de hacer cuerdas y otros útiles con esparto. También hacían muchas reparaciones en las herramientas de labranza, en la casa y en el campo.

En septiembre, se hacían otras tareas como ensartar ajos, cebollas, tomates y pimientos secos. También se preparaban conservas de tomate en frascos de vidrio. Los pastores se dedicaban a ordeñar sus ovejas y cabras y a hacer queso. Este queso artesanal, con un sabor especial, se conoce como queso de La Calahorra.

La elaboración de productos del cerdo

La preparación de productos del cerdo era una actividad importante. El cerdo se criaba durante todo el año. Cuando llegaban las heladas de invierno, se preparaba la carne. Se cortaba en partes: jamones, lomo, espinazo, pancetas y mantecas. La carne se picaba y se mezclaba con especias para hacer chorizo, salchicha y butifarra. Con la manteca se hacía sobrasada. El lomo, chorizos y morcillas se freían y se guardaban en recipientes para conservarlos. También se limpiaba la vejiga, que se ablandaba y se inflaba para hacer una pelota, la zambomba, con la que jugaban los niños.

La agricultura era la actividad económica principal del pueblo. Las tierras se dividían en tres tipos: la vega (cerca del pueblo, de regadío, para remolacha, patatas, maíz, garbanzos, hortalizas y frutales), "el campo" (más grande y alejado, se podía regar en primavera) y las tierras de secano (las más lejanas). El campo y el secano se usaban para trigo y cebada, alternando siembra y barbecho.

El horario de trabajo dependía de la luz del sol. En invierno, las horas de trabajo eran pocas, mientras que en verano las jornadas eran largas y a menudo se extendían por la noche para tareas como aventar el trigo o almacenar la paja.

Las labores de siembra y barbecho se hacían con el arado de madera con reja de hierro, y a veces con el arado de vertedera de hierro. En verano, las cosechas se segaban con hoces, se juntaban en haces y se llevaban a las eras en carros o a lomos de mulos. En la era, los trillos separaban la paja del grano. Luego se aventaba con máquinas o con horcas, aprovechando el viento de las tardes de agosto.

El herrador, que ponía herraduras a los animales, y el fragüero (herrero), eran profesionales esenciales para las tareas agrícolas. Las fraguas, con su fuelle para mantener el fuego, el yunque para forjar el hierro y la pila de agua para templar las piezas, estaban siempre activas.

Otros hombres trabajaban en la minería, un trabajo muy duro. Venían de las minas de Alquife, cubiertos de polvo rojo de mineral de hierro, con lámparas de carburo para iluminar las galerías oscuras.

Había otros oficios y actividades: la recovera (mujer que compraba huevos para venderlos en Guadix), la tostadora (que tostaba garbanzos y cebada para hacer una bebida similar al café), el tartanero (con su tartana), el posadero (que daba alojamiento y comida), la espigadora (que recogía las espigas que quedaban tras la siega), el panadero (que cocía el pan en su horno), el hojalatero, el quincallero, entre otros.

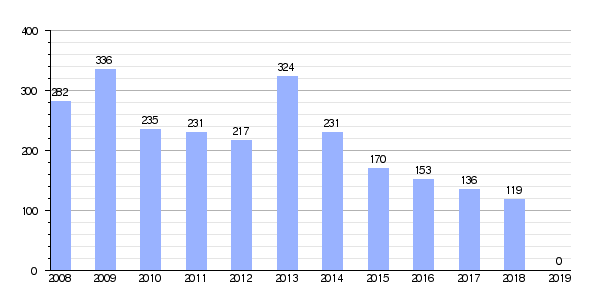

Evolución de la deuda municipal

| Gráfica de evolución de Deuda viva del Ayuntamiento de Calahorra (La) entre 2008 y 2019 |

|

|

Deuda viva del Ayuntamiento de Calahorra (La) en miles de Euros según datos del Ministerio de Hacienda y Ad. Públicas. |

Costumbres y vida diaria

Alrededor de 1950, la vida en La Calahorra era sencilla. Los 2100 habitantes vivían con pocos recursos, pero eran gente trabajadora, alegre y apegada a sus tradiciones.

Tradiciones y vida familiar

Los novios hablaban por la ventana, separados por una reja. A los viudos que se volvían a casar se les hacía una "cencerrada" (ruido con cencerros). Las mujeres mayores vestían de negro y se cubrían la cabeza con un pañuelo.

Como no había agua corriente en las casas, las mujeres la traían de los caños con sus cántaros para beber, cocinar y lavar. Iban al río o a los lavaderos del pueblo con el panero y la canasta para lavar la ropa, frotándola en una teja.

La comida se hacía en la chimenea o sobre fuego de leña. Se comía en la misma sartén o en una fuente en el centro de la mesa, con toda la familia reunida. En las tardes de invierno, las mujeres encendían el brasero bajo la mesa camilla para dar calor a la casa.

Medidas y alimentos

El trigo y la cebada se medían en fanegas, cuartillas y celemines. Se pesaba con la romana en libras y arrobas. Se compraba con duros, pesetas, reales, perras gordas y perras chicas. Se comía olla, gachas, migas, patatas fritas, tomates y pimientos, jamón y tocino, chorizos y morcillas. En las fiestas, se comía arroz con conejo o pollo.

Vida social

Los hombres solían ir a la taberna al levantarse y al volver del trabajo. Allí hablaban, discutían, jugaban a las cartas y cantaban. Era un lugar de reunión masculino. Las noches de las mujeres eran diferentes: las muchachas salían a por agua a las fuentes, y los chicos aprovechaban para hablar con ellas. En invierno, alrededor de la mesa camilla, o en verano, sentadas fuera, las mujeres hacían ganchillo, cosían y charlaban.

Los domingos y fiestas, los jóvenes se reunían en alguna casa para jugar, cantar y bailar, bajo la atenta mirada de las madres. Por la tarde, salían a pasear en grupos de amigos. Las chicas iban de la mano, y detrás los chicos. Solo los novios formales paseaban juntos, pero sin ir de la mano.

Influencia de la Iglesia

El cura y el maestro eran las personas más influyentes del pueblo. El rosario, la novena y la misa del domingo eran actos religiosos que reunían a los vecinos. Casi todos participaban en las asociaciones de la parroquia. Para entrar en la iglesia, las mujeres debían cubrirse con un velo y los hombres quitarse la gorra. Hombres y mujeres asistían a los actos religiosos separados.

Como el carnaval estaba prohibido, y con la única excepción de una fecha especial en julio, todas las fiestas eran organizadas por la Iglesia. La misa y las procesiones eran el centro de todas ellas, seguidas de paseos y diversiones. Para algunas fiestas, se nombraban mayordomos que recogían fondos para los gastos. La banda de música tocaba en las misas, procesiones y en la plaza.

Fiestas tradicionales

Había fiestas casi todos los meses.

Fiestas de invierno y primavera

En enero, además de Año Nuevo y Reyes, se celebra San Antón, el patrón de los animales. La imagen de San Antón se lleva en procesión a la iglesia, se le reza una novena y el día diecisiete, acompañado de todos los animales de carga del pueblo, vuelve a su ermita. Los mayordomos organizan el "chisco", una hoguera grande que se quema en la plaza la noche del dieciséis. Muchas familias también hacen sus propias hogueras cerca de casa, asando patatas en las brasas. La fiesta termina con las "nueve vueltas", una carrera de mulos y caballos alrededor del cementerio y la ermita.

La fiesta de marzo es el diecinueve, San José. Entre marzo y abril llega la Semana Santa, una semana con muchos actos religiosos. La comida típica de estas fechas es la cazuela, el potaje de garbanzos, el bacalao y la tortilla. De postre, arroz con leche y panecillos. Era un tiempo de ayuno, confesiones y comuniones, con muchas visitas a la iglesia y tabernas cerradas durante las procesiones.

El veinticinco de abril se celebra San Marcos el Evangelista. El acto principal es la misa, la más concurrida del año. Al salir, los asistentes reciben un rosco de pan ácimo al que se le atribuyen propiedades curativas. Los mayordomos recogen trigo el verano anterior, lo muelen, hacen los roscos y los distribuyen.

El mes de mayo es el mes de "las flores a María" y de las fiestas. En las escuelas se levanta un pequeño altar a la Virgen María, a la que los niños rezan, cantan y llevan flores. Las fiestas comienzan el primer día del mes con el Día del Trabajo, que la iglesia celebra como San José Obrero.

La noche del dos al tres de mayo se celebra la fiesta de las Cruces. Dentro de algunas casas se montan altares con cruces adornadas con plantas, flores, colchas y candelabros. La gente se reúne alrededor para divertirse con juegos, cantos y bailes.

El nueve de mayo es la fiesta de San Gregorio Nacianceno, patrón de La Calahorra. Nueve días antes, la imagen de San Gregorio se traslada en procesión a la iglesia desde su ermita. Se le reza una novena y se saca en procesión la noche del ocho y la mañana del nueve, después de la misa. En estos días, la plaza y la calle Los Caños se llenan de puestos de turrón, pasteles y otros dulces. En la plaza se instalan columpios y atracciones, y algunos años llega algún circo o teatro ambulante. La noche del ocho es la del "castillo fuego": después de la procesión, la calle Los Caños se llena de gente paseando, mientras en la plaza se alternan piezas de música con fuegos artificiales.

En mayo hay otros tres días de fiesta: el tradicional día de la Ascensión, y dos nuevas: el día trece la Virgen de Fátima y el quince San Isidro Labrador, patrón de los agricultores.

Fiestas de verano y otoño

Después de la fiesta del Corpus Christi en junio, vienen las del 18 de julio (celebración de un evento histórico) y la de Santiago, patrón de España. Estas dos últimas, junto con la del día de la Virgen, el quince de agosto, eran un descanso en el intenso trabajo del verano. Eran días para ir a comer o pasear a la vega de Aldeire.

A finales de agosto y principios de septiembre, terminados los trabajos de recolección de cereales, era el momento de la fiesta del Señor, en honor del Santo Cristo de las Penas. Durante el sábado y el domingo, se celebra como la de San Gregorio, con procesiones, misa, fuegos artificiales, banda de música, puestos de dulces, columpios y paseos. Del lunes al viernes siguiente se celebraba la feria de ganado. Por la mañana, los animales de carga se reunían en los bancales cercanos a las Vistillas y la Zagüela, mientras la banda de música tocaba. Por la tarde, los paseos se repetían por la carretera de Alquife y la calle Los Caños. Durante estas mañanas, en la plaza se construía una estructura con carros para los festejos taurinos del sábado y domingo. El sábado por la mañana, los novillos llegaban a la vega. Con el alcalde y los mayordomos detrás, los animales avanzaban por la carretera de Alquife hasta el pilar de Los Caños, donde se provocaba una estampida y los novillos y jóvenes corrían hacia la plaza, llena de gente subida en los carros. El domingo por la tarde tenía lugar la novillada.

La fiesta de octubre, en conmemoración del descubrimiento de América, era el día doce, el Día de la Raza, en el que la Iglesia celebra la Virgen del Pilar. En noviembre, época de castañas, las festividades son el día uno, los Santos y el dos, el día de los Difuntos.

El último mes tenía muchas fiestas: el día cuatro Santa Bárbara, patrona de los mineros, y el ocho la Inmaculada Concepción. A final de mes, las Navidades: tiempo de roscos, mantecados y tortas de aceite y de chicharrones. La Nochebuena con su misa del Gallo y grupos de gente cantando villancicos y pidiendo el aguinaldo. Los tres días siguientes, días de Navidad, de meriendas, juegos y lotería. Y la noche de Añoviejo, de reuniones nocturnas para celebrar el fin de año.

Tiempos nuevos y cambios en La Calahorra

En 1953, España comenzó a abrirse al mundo. Se firmó un acuerdo con la Iglesia y un pacto de defensa con Estados Unidos, que trajo ayuda económica. Lo más notable de esta ayuda para La Calahorra fueron dos productos nuevos: un queso rosado de sabor diferente y la leche en polvo que se daba en la escuela.

En 1957, se estableció un plan para mejorar la economía y abrirla al exterior. Esto llevó a un crecimiento económico en España, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Este cambio llegó a La Calahorra en los años sesenta en forma de emigración. Muchas personas se fueron a Cataluña, a los pueblos industriales cerca de Barcelona, y también a Francia, Alemania y Suiza.

Impacto de la emigración

Esta emigración redujo a la mitad la población de La Calahorra en una década. La disminución de habitantes, el dinero que enviaban los emigrantes y la llegada de nuevos productos cambiaron las formas de vida. Desaparecieron oficios como la recovera, la tostadora, el hojalatero y el tartanero.

Se compraron las primeras segadoras tiradas por mulos, lo que abrió el camino a las cosechadoras y tractores. La mecanización de las tareas agrícolas hizo que las eras, carros y mulos quedaran obsoletos. Sin mulos, ya no hacían falta herradores, fragüeros, establos ni pajares. Los largos viajes a Guadix en carro o a lomos de mulo se acabaron con la llegada de la autovía, que ofrecía comodidad y rapidez. Las cocinas de butano reemplazaron los fogones y trébedes.

La Seguridad Social se extendió a los agricultores, quienes debían registrarse para acceder a algunos beneficios. Para la agricultura, se acercaban tiempos difíciles. La baja productividad de las tierras y el estancamiento del precio del trigo y la cebada animaron a los jóvenes a emigrar. La falta de jóvenes privó al pueblo de nuevas ideas y mano de obra.

Nuevas oportunidades y mejoras

Se crearon nuevos puestos de trabajo en las minas de Alquife. La hostelería empezó a crecer: el vaso de vino blanco en la taberna fue reemplazado por el vino tinto o la cerveza con su tapa en los bares, a los que también empezaron a ir las mujeres. En las fiestas, estos lugares se llenaban de clientes que pedían raciones de calamares y choto al ajillo. Se abrió un cine que funcionó primero solo en verano, luego todo el año y finalmente cerró.

La aprobación de la Constitución en 1978, la democratización de los Ayuntamientos y la entrada de España en la Unión Europea aceleraron los cambios. Primero, llegó el agua corriente a las casas, lo que liberó a las mujeres de tener que ir a buscarla a los caños y les permitió lavar la ropa en casa. Más tarde, se instalaron sistemas de desagüe que permitieron tener retretes y baños, lo que hizo que los corrales y otros lugares del pueblo estuvieran más limpios. Después, se asfaltaron las calles, eliminando el polvo y el barro.

Hubo una mejora notable en el nivel de vida, una alimentación más equilibrada y un aumento del bienestar con la llegada de lavadoras, frigoríficos, teléfonos y televisores. Aunque los mayores a veces creían que antes se vivía mejor, se olvidaban de que antes desayunaban infusión de cebada tostada.

La agricultura siguió disminuyendo, a pesar de las ayudas de la Comunidad Europea a agricultores y ganaderos. El cierre de las minas de Alquife aceleró el declive de los pueblos pequeños. Todo esto, junto con la muerte de las personas mayores y la disminución de los nacimientos, hizo que la población siguiera bajando. Actualmente, la hostelería, con nuevos bares y hoteles, es la que mantiene la economía del pueblo.

Monumentos y lugares de interés

Castillo de La Calahorra

El castillo es lo que hace que La Calahorra sea conocida más allá de su comarca. Es curioso que los habitantes del pueblo tenían ideas diferentes sobre su castillo en el siglo pasado. Creían que había sido construido por un rey musulmán y hablaban del cuarto y el peinador de la reina. En realidad, fue construido donde antes había una fortificación antigua, que pudo haber sido levantada en la época visigoda y modificada durante la ocupación musulmana.

El castillo se construyó entre 1509 y 1512, por encargo del Marqués del Cenete, D. Rodrigo de Mendoza. El Marqués había viajado a Italia y quedó muy impresionado por las construcciones renacentistas de ese país. Quiso traer ese estilo arquitectónico a su castillo-palacio. Encargó la obra al arquitecto Lorenzo Vázquez de Segovia, pero a mitad de la construcción, fue reemplazado por el italiano Michele Carlone. Por fuera, el castillo parece fuerte y defensivo, con dos torres más altas y grandes al norte y una sola entrada pequeña.

El interior, sin embargo, es un hermoso palacio renacentista. Fue hecho por artistas italianos con mármol traído de Carrara (Italia). El palacio tiene un patio cuadrado con una galería inferior y otra superior, unidas por una escalinata impresionante. En ambas galerías hay seis columnas a cada lado con capiteles decorados y arcos. En el patio había una fuente de mármol de Italia, que fue reemplazada por el brocal de un aljibe (pozo). No se sabe dónde están la fuente ni otros adornos que tenía.

- Iglesia de la Anunciación (s. XVI)

- Fuente de los Caños

-Casa Grande (S. XIX)

-Casa de los Borja, S. XVII (en venta, medio ruinosa. Destaca el gran torreón y escudo)

-Ayuntamiento ( escudos)

- Silo de cereales

-Fuente Califal

- Ermita de S. Gregorio ( con pinturas murales en su interior)

Hermanamiento

Véase también

En inglés: La Calahorra Facts for Kids

En inglés: La Calahorra Facts for Kids

- Estación de La Calahorra-Ferreira