Historia del vino de Rioja para niños

La historia del vino de Rioja nos cuenta cómo se ha elaborado vino durante mucho tiempo en una región de España. Esta zona se encuentra en el valle del Ebro, entre montañas como los Montes Obarenes y la Sierra de Cantabria al norte, y la Sierra de la Demanda al sur. La mayor parte de esta región está en La Rioja, pero también incluye partes de Álava (conocida como Rioja Alavesa), una pequeña zona de Navarra y un lugar llamado El Ternero en Burgos.

Se cree que los antiguos romanos ya plantaron viñedos en La Rioja. Durante la Edad Media, los monasterios y pequeños agricultores producían vino para su propio consumo. A partir del siglo XV, los comerciantes empezaron a vender el vino que sobraba, sobre todo en el País Vasco, ya que otras regiones cercanas también producían su propio vino.

A finales del siglo XIX, una plaga llamada filoxera afectó gravemente a los viñedos de Francia. Esto hizo que los franceses buscaran nuevas zonas para conseguir vino. La Rioja, que no sufrió la plaga hasta décadas después, se convirtió en una de las principales proveedoras. Esto impulsó mucho la producción y modernización del vino de Rioja. No solo se abrió el mercado francés, sino que también llegaron nuevas técnicas de elaboración, algunas traídas por viticultores franceses que buscaban tierras sin plaga.

En 1925, el vino de Rioja obtuvo la primera denominación de origen de España. Esto significa que se le reconoció una calidad y origen específicos. En 1991, se le dio el título de Denominación de Origen "Calificada", siendo la única en España con esta distinción hasta 2010.

Contenido

- Orígenes del Vino de Rioja: Primeras Menciones

- Cómo se Hacía el Vino Antiguamente

- La Modernización del Vino de Rioja

- Galería de imágenes

Orígenes del Vino de Rioja: Primeras Menciones

El documento más antiguo que habla de viñedos en La Rioja es del año 873. Procede del Monasterio de San Millán y menciona una donación de tierras en la que aparece el Monasterio de San Andrés de Trepeana (Treviana).

Se sabe que en el año 1024, el Monasterio de San Millán tenía diecinueve viñedos en Nájera. Uno de ellos se usaba para producir el vino de la misa. Algunos de estos viñedos pasaron más tarde al monasterio de Santa María la Real mediante intercambios de terrenos.

El primer escrito que describe cómo se cultivaba la vid en La Rioja es la "Carta de población de Longares", del 25 de julio de 1063. En ella, se pedía a los habitantes que trabajaran para el monasterio de San Martín de Albelda varios días al año en tareas relacionadas con el cultivo de la vid, como arar, cavar, cortar y vendimiar.

En 1102, el rey Sancho I reconoció legalmente los vinos de Rioja. También dio a los ayuntamientos el poder de controlar su producción y venta.

Durante la Edad Media, los viñedos de Rioja ocupaban una parte importante del campo. En el siglo XIII, Gonzalo de Berceo, un clérigo del Monasterio de Suso en San Millán de la Cogolla, que fue el primer poeta conocido en castellano, mencionó el vino en sus poemas.

A finales del siglo XIII, ya hay documentos que hablan de la exportación de vino de Rioja a otras regiones. Esto muestra que la producción de vino ya era comercial. A partir del siglo XV, la zona de Rioja Alta empezó a especializarse en el cultivo de la vid.

Cómo se Hacía el Vino Antiguamente

Técnicas de Elaboración Antiguas

Antiguamente, el vino se hacía sin prestar atención a muchos detalles que hoy son importantes. Se mezclaban uvas de todo tipo, tanto blancas como tintas. La limpieza no era una prioridad. La uva se exprimía mucho, lo que le daba al vino un sabor a madera. Se dejaba fermentar por dos o tres semanas, perdiendo muchos de sus aromas. Luego se guardaba en barricas con los restos de la uva, lo que hacía que el vino fuera muy espeso.

El resultado era mucho vino que apenas duraba un año y medio y no soportaba viajes largos.

Protegiendo el Comercio del Vino

Debido a las técnicas antiguas, se intentó proteger el comercio del vino con leyes y privilegios.

En el siglo XV, aparecieron las primeras normas municipales sobre el vino. En 1574, el ayuntamiento de Logroño prohibió la entrada de vino de otras ciudades. También se exigía un documento para mover uvas entre zonas, para asegurar que el vino local se vendiera antes de estropearse.

En 1560, un grupo de productores de Logroño creó un símbolo para marcar los barriles de vino que salían de la ciudad.

En 1630, el rey Felipe IV ordenó que los comerciantes que fueran a Logroño debían salir de la ciudad con vino. Esta norma fue confirmada por Felipe V en 1709 y se hizo más estricta en 1739.

En 1632, se prohibió el paso de carruajes por algunas calles de Logroño para evitar que las vibraciones estropearan el vino. Esta prohibición se levantó tres años después por las molestias que causaba.

En 1676, el rey Carlos II de España tuvo que hacer más estrictas las normas de Logroño debido a la gran cantidad de vino que se producía en Haro. Se prohibió la vendimia de uvas no maduras, el paso de animales por los viñedos, la entrada de vinos de fuera y la mezcla de vinos de diferentes calidades.

En 1771, los productores de Logroño se quejaron de que su comercio se debilitaba. La Real Sociedad Económica de la Rioja, fundada en 1788, buscó mejorar los caminos para llevar el vino a otros mercados. Se estableció un impuesto sobre el vino para pagar estas obras.

Cambios en las Ciudades

El aumento de la producción de vino hizo que los pequeños agricultores necesitaran lugares frescos para guardarlo. Por eso, se construyeron bodegas en los sótanos de las casas y almacenes.

Por ejemplo, en 1539, se sabe que Hernando de Briñas y su esposa donaron al Monasterio de Herrera unas casas en Haro con su bodega. En 1669, Haro tenía 116 bodegas y 65 cuevas, con una gran capacidad de almacenamiento. Hoy en día, el subsuelo del casco antiguo de Haro sigue lleno de bodegas y pasadizos.

Aumento Constante de la Producción

A pesar de las dificultades para vender el vino, la producción no dejaba de crecer, lo que hacía que los precios bajaran.

En Haro, la producción pasó de 8.000 a 25.000 hectolitros durante el siglo XVIII.

En 1762, las abundantes nieblas impidieron que la uva madurara bien. Por eso, el alcalde de Nájera prohibió plantar uva mazuelo por la mala calidad de los vinos que se obtenían.

En 1770, los productores de Calahorra pidieron no pagar impuestos, ya que sus vinos eran consumidos principalmente por personas de bajos recursos. En la Rioja Baja, el vino llegó a usarse incluso en la construcción.

La Modernización del Vino de Rioja

A mediados del siglo XIX, en Burdeos (Francia) se empezó a elaborar un nuevo tipo de vinos, llamados "finos". Se usaban técnicas nuevas como quitar los tallos de las uvas, controlar el tiempo que el mosto estaba en contacto con las pieles, y guardar el vino en barricas de 225 litros. Estos vinos duraban mucho tiempo y soportaban bien los viajes. Poco a poco, estas técnicas llegaron a La Rioja, y el mercado del vino se expandió gracias a la mejora de las comunicaciones.

Mejores Caminos para Vender Más

Uno de los mayores problemas para los productores de vino era cómo vender sus grandes cosechas. Desde finales del siglo XV, los comerciantes llevaban vino en mulas a Bilbao, y la venta de vinos de Rioja en el País Vasco fue creciendo, convirtiéndose en su principal mercado.

Para impulsar este comercio, a finales del siglo XVIII, pueblos como Briñas, Haro y Briones acordaron con la provincia de Álava construir un buen camino que conectara con el País Vasco y Santander. Más tarde, se extendió hasta Samaniego, uniéndose a la ruta entre Laguardia y Vitoria.

La Real Sociedad Económica de Cosecheros de la Rioja castellana se propuso mejorar los caminos y puso un impuesto al vino para pagar los gastos. La primera obra importante fue la construcción del puente de Torremontalbo sobre el río Najerilla en 1794. Las guerras interrumpieron las obras, pero en 1823 se logró unir varias ciudades riojanas y mejorar los caminos hacia Bilbao y Francia. En 1863, se inauguró la línea de ferrocarril Tudela-Bilbao, que facilitó la distribución de mercancías.

Estas mejoras abrieron la posibilidad de exportar vinos a América a través de los puertos de Bilbao y Santander. Sin embargo, los vinos no aguantaban el largo viaje y llegaban en mal estado, por lo que se concentraron en venderlos en la península.

Nuevas Técnicas de Francia

Manuel Quintano, un sacerdote de la catedral de Burgos, aprendió en 1787 las técnicas de elaboración de vinos en la región francesa de Médoc. Al regresar a España, hizo pruebas en la Rioja Alavesa. Limpió las uvas antes de prensarlas, controló el tiempo de fermentación y clarificó el vino con clara de huevo. El resultado fue muy bueno, y el rey le permitió exportar vinos a América. Esto molestó a los productores riojanos, que no podían adaptar sus bodegas a los nuevos métodos. Aunque hubo un pleito, Manuel Quintano ganó, abriendo el camino para mejorar los vinos de la región.

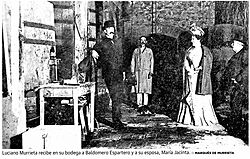

A mediados del siglo XIX, Luciano Murrieta aplicó en Logroño los conocimientos que había adquirido en Burdeos. Sus vinos fueron los primeros de La Rioja en usar estas nuevas técnicas, conocidos como vinos finos. En 1879, fundó las Bodegas Marqués de Murrieta.

Guillermo Hurtado de Amézaga y su hijo Camilo Hurtado de Amézaga fundaron en 1860 la bodega Marqués de Riscal en Elciego, considerada la bodega moderna más antigua de La Rioja. Camilo trajo en 1868 las primeras cepas francesas (como merlot y cabernet sauvignon) y las mejores técnicas de Jean Pineau. Introdujo muchas novedades, como la malla metálica en las botellas para evitar fraudes y el uso de barricas de 225 litros.

La Hermandad de Cosecheros de Laguardia pidió ayuda para aplicar las nuevas técnicas. La diputación de Álava contrató al enólogo francés Jean Pineau en 1858 para que les asesorara. Él introdujo duelas de madera de su región para hacer barricas en La Rioja. Aunque los bodegueros siguieron sus técnicas, tuvo problemas con los productores locales, que preferían sus costumbres. Después, Jean Pineau fue contratado por Marqués de Riscal.

Compradores Franceses Llegan por Plagas

Entre 1852 y 1862, los viñedos franceses sufrieron el ataque del oídio, un hongo que causaba manchas blancas en las hojas y reducía la producción. La Exposición Universal de París de 1855 había hecho famosos a los vinos del Médoc, por lo que los franceses tuvieron que buscar vinos en otros lugares. Llegaron a La Rioja compradores, sobre todo de la zona de Montpellier. Al principio buscaron vinos de alta graduación en la Rioja Baja, pero luego prefirieron los de la Rioja Alta. Su interés disminuyó cuando se descubrieron métodos para combatir el hongo.

En 1863, una plaga mucho más dañina, el insecto llamado filoxera, empezó a extenderse por Europa. Llegó a Francia en unas cepas importadas de Estados Unidos. Por eso, los franceses volvieron a La Rioja para crear almacenes y exportar vino a Burdeos, lo que impulsó mucho la economía local. Algunos de estos exportadores franceses fueron Sauvignon, Vigier, Anglade, Serres y Porlier.

Como esta plaga tardó en controlarse, algunos comerciantes se quedaron en La Rioja, produciendo vinos con sus técnicas, usando la uva que compraban a los productores riojanos.

Inversores Vizcaínos Crean Grandes Bodegas

La llegada de los comerciantes franceses a mediados del siglo XIX animó a empresarios de Vizcaya a invertir en La Rioja. Compraron uva a los productores locales y establecieron sus bodegas cerca del nuevo ferrocarril, en lo que hoy se conoce como el barrio de la estación de Haro.

Al principio, la mayoría de estas bodegas tenían sus oficinas principales en Madrid o Bilbao, pero con el tiempo las trasladaron junto a las bodegas.

Algunos de estos inversores fueron:

- Rafael López Heredia, quien fundó la Bodega López Heredia.

- Eusegio Real de Asúa e Isidro Corcuera, quienes fundaron en 1879 la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) en Haro.

- Santiago Ugarte Aurrecoechea, quien fundó en 1901 Bodegas Bilbaínas en Haro. Esta sociedad tenía bodegas en diferentes lugares de España.

- Pelayo de la Mata y Barrenechea, quien adquirió una gran parte de las Bodegas Franco Españolas, fundadas en 1901 por el francés Federico Anglade Saurat.

El Gran Momento del Vino de Rioja

En estos años, la producción de vino se convirtió en el motor económico de La Rioja. Otros sectores importantes, como el cereal o la lana, veían bajar sus precios por la importación de productos de otros países.

La inauguración de la línea de ferrocarril Bilbao-Haro facilitó y abarató el envío de vino al País Vasco. Francia necesitaba mucho vino para compensar la plaga que sufría. Además, un tratado entre Francia y España en 1882 redujo los impuestos a la exportación.

Esto hizo que en la década de 1880, la superficie de viñedos aumentara de 34.000 a 52.000 hectáreas, logrando una producción de 129 millones de litros al año. Los salarios de los trabajadores también aumentaron un cincuenta por ciento.

La Real Sociedad Económica de Cosecheros de la Rioja castellana propuso crear una escuela agrícola para estudiar y mejorar el vino de Rioja, pero no se llegó a construir.

El gran aumento de las ventas trajo consigo el fraude. Algunos comerciantes adulteraban el vino para aumentar su volumen y ganar más dinero. Lo diluían en agua, le añadían alcohol industrial o le daban color con productos como la fucsina. Para frenar esto, el gobierno aprobó una ley en 1888 que ponía un impuesto especial a la importación de alcoholes. Estas trampas hicieron que algunos bodegueros franceses se instalaran en la región para controlar el vino que se enviaba a su país.

A finales de siglo, la región tenía 55.000 hectáreas de viñedos. La demanda de Francia fue bajando a medida que recuperaba sus viñedos, pero las grandes bodegas industriales se mantuvieron gracias a los nuevos métodos y la apertura de otros mercados.

La Plaga de la Filoxera

Preparación contra la Amenaza

Ante la amenaza de la filoxera en España, se prohibió la importación de vides en 1875. En 1878, se encontraron focos en Málaga y Gerona. Se crearon comisiones de seguimiento en las provincias, y la de provincia de Logroño se formó en agosto de ese año. Se supo que la mejor forma de luchar contra la plaga era injertar las vides locales sobre rizomas americanas resistentes. Por eso, se creó un vivero en Logroño para obtener vides americanas.

En 1885, se publicó la Ley Nacional de Defensa contra la filoxera. Esta ley establecía la creación de comisiones, prohibía importar plantas de zonas afectadas, obligaba a avisar de nuevas infecciones y creaba un fondo nacional para cubrir los gastos.

En 1888, se decidió crear cinco estaciones enológicas en España, una de ellas en Logroño. La elección de Logroño en lugar de Haro, que era un centro importante del vino, causó un gran enfado en Haro. Finalmente, en 1892, se confirmó la creación de la estación enológica de La Rioja con sede en Haro. Su misión era investigar los problemas de los viñedos y actualizar los procesos de elaboración del vino.

En 1896, se detectó el insecto en Navarra, pero en La Rioja no se tomaban medidas definitivas. Ante su inminente llegada, en 1897 se pidió a los ayuntamientos que informaran sobre sus hectáreas de viñedo para cobrar el impuesto de la ley, pero no todos lo hicieron.

La Plaga Llega a la Región

En 1899, se detectó oficialmente la filoxera en La Rioja. El 5 de junio, se llevaron a la estación enológica de Haro unas cepas de Sajazarra y se encontró el insecto en sus raíces. El director de la estación localizó los primeros focos en Sajazarra. Para controlar la plaga, se debían arrancar y quemar las cepas afectadas o aplicar un tratamiento caro con sulfuro de carbono. Como Sajazarra no había pagado el impuesto, se dudó si intervenir con dinero de otras localidades, pero se decidió hacerlo. Cuando el dinero del fondo se acabó, se decidió no intervenir en municipios que no hubieran pagado.

La filoxera es difícil de detectar, por lo que su no detección no significaba que no existiera en otras zonas. El 1 de julio, se informaron nuevos focos en Briones y San Asensio. El 23 de julio, apareció el primero en Alfaro. Al intensificar la búsqueda, aparecieron nuevos casos rápidamente en muchos otros pueblos.

La Rioja se había centrado en controlar la plaga, en lugar de aplicar los métodos de renovación de viñedos que se habían usado en Francia. Los agricultores temían plantar vides americanas sin la seguridad de que no tuvieran filoxera, lo que introduciría el problema en nuevas zonas.

El 29 de enero de 1900, la provincia de Logroño fue declarada "provincia filoxerada". Esto permitió crear viveros e introducir vides americanas en las zonas afectadas.

Reconstrucción del Viñedo con Pie Americano

En 1902, se planeó crear nuevos viveros, pero esto causó problemas. Los agricultores amenazaban con destruirlos porque creían que aún podían defenderse de la plaga. En 1903, confiaron en un tratamiento casero que resultó ser un fracaso.

Plantar vides americanas requería excavar la tierra a mucha profundidad para airearla y sanearla, un proceso llamado desfonde. Esto no había sido necesario antes, ya que la vid europea resiste mejor en suelos difíciles. Por eso, se necesitaron herramientas nuevas y caras. Además, injertar las variedades locales en el pie americano requería práctica, por lo que se tuvieron que traer expertos de otras zonas. Esto hizo que el coste de la replantación fuera muy alto.

En los años siguientes, se hicieron replantaciones con las plantas de los viveros. A veces, estas plantas eran robadas o destruidas por la desesperación de muchas familias que, al ver caer su producción, se arruinaban y emigraban.

En 1905, se debatió sobre el uso de vides híbridas (mezclas de variedades americanas y europeas) para evitar el injerto. Sin embargo, como la calidad de los vinos que producían era inferior, apenas se usaron.

Como la replantación en la región era muy lenta, en 1910 se creó la Caja Vitícola Provincial. Su objetivo era ayudar a los pequeños agricultores a comprar injertos y acceder a la maquinaria para reponer sus viñedos. Esto impulsó mucho la reconstrucción de los campos. En 1918, se consideró que la reconstrucción había terminado, aunque el número de hectáreas de viñedo no se acercaba a las que había antes de la plaga.

Creación de la Denominación de Origen Rioja y el Consejo Regulador

El 16 de mayo de 1902, se inició la normativa legal para crear la futura denominación, definiendo lo que se entendía por "origen" para aplicarlo a los vinos de Rioja.

Después de reconstruir los viñedos, se fundaron muchas bodegas industriales. A principios de los años 1920, durante un periodo de gobierno, hubo un conflicto entre dos grupos de productores. Unos querían controlar los movimientos de vino y prohibir las mezclas con vinos de otras regiones para evitar fraudes. Los otros veían esto como un obstáculo para sus productos y para la exportación. Finalmente, el 6 de junio de 1925, se denegaron algunas peticiones, pero se autorizó a la Región Riojana a crear una marca colectiva para sus vinos de mesa, la Denominación de Origen Rioja, como se hacía en otros lugares de Europa.

El 26 de octubre de 1926, un Real Decreto firmado por Alfonso XIII y Eduardo Aunós inauguró el Consejo Regulador. Sus objetivos eran delimitar la zona de producción, garantizar la calidad del vino y controlar el uso del nombre "Rioja".

En 1931, este consejo se interrumpió por un cambio de gobierno, reanudándose en 1933. Unos años después, volvió a disolverse, y se solicitó su reconstitución el 19 de diciembre de 1944, lo que se logró el 25 de marzo de 1947.

Galería de imágenes

-

Situación de la comunidad autónoma de La Rioja, donde se localiza mayoritariamente la zona de vinos de Rioja.