Historia del método científico para niños

La historia del método científico nos cuenta cómo las personas a lo largo del tiempo han pensado y discutido sobre la mejor manera de descubrir y entender el conocimiento científico. Grandes pensadores y científicos han propuesto diferentes formas de investigar y establecer lo que sabemos.

Algunos de los debates más importantes en esta historia fueron entre ideas como el racionalismo (razonar para encontrar la verdad), el empirismo (aprender a través de la experiencia), el inductivismo (sacar conclusiones generales de observaciones específicas, como hizo Isaac Newton), y el método hipotético-deductivo (proponer una idea y luego probarla). Más tarde, se discutió si la ciencia describe la realidad tal como es (realismo) o si es solo una forma útil de entender el mundo (antirrealismo).

La filosofía de la ciencia es la rama que estudia cómo las ciencias construyen su conocimiento, cómo han cambiado a lo largo de la historia de la ciencia y los diferentes modelos o "paradigmas" que han usado.

Contenido

Primeros Pasos en la Ciencia

Desde hace mucho tiempo, las personas han buscado formas de entender la naturaleza. Los registros antiguos nos muestran cómo empezaron a investigar.

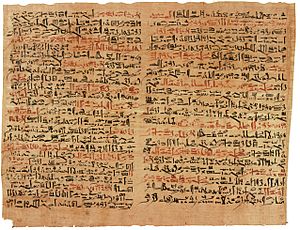

Sabiduría Antigua: Egipto y Mesopotamia

Un antiguo manual médico de Egipto, el Papiro de Edwin Smith (alrededor del 1600 a.C.), describe un proceso para tratar enfermedades: examinar, diagnosticar, tratar y dar un pronóstico. Esto es muy parecido al método empírico que usa la ciencia, donde se aprende a través de la experiencia. Otro papiro, el de Ebers (alrededor del 1550 a.C.), también muestra el uso de la experiencia.

En Mesopotamia, la astronomía babilónica (a mediados del primer milenio a.C.) fue un gran avance. Fue el primer intento exitoso de describir los fenómenos del cielo usando las matemáticas. Esta astronomía influyó en todas las formas de astronomía científica que vinieron después, en Grecia, India, el mundo islámico y Occidente.

Los babilonios y egipcios desarrollaron muchos conocimientos técnicos, artesanías y matemáticas para tareas prácticas y medicina.

Los Griegos y el Razonamiento

Aunque los babilonios usaron las matemáticas de forma empírica, fueron los antiguos griegos quienes empezaron a desarrollar una ciencia más teórica y racional. Esto comenzó con la escuela presocrática (650 a.C. - 480 a.C.). Tales de Mileto fue el primero en decir que los eventos naturales tienen causas naturales, no sobrenaturales. Leucipo y Demócrito desarrollaron la idea del atomismo, que dice que todo está hecho de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Ideas similares surgieron en la India.

Hacia el siglo V a.C., ya existían algunos elementos de la tradición científica. Platón contribuyó al desarrollo del razonamiento deductivo, y su alumno Aristóteles lo perfeccionó. En las escuelas de Platón se enseñaban aritmética, astronomía y geometría. Los filósofos de esta época a veces se alejaban de las observaciones cotidianas. Por ejemplo, Parménides llegó a decir que el cambio no existía.

En los siglos III y IV a.C., médicos griegos como Herófilo y Erasístrato usaron experimentos en su investigación. Erasístrato, por ejemplo, pesaba repetidamente un pájaro enjaulado para ver cuánto peso perdía entre comidas.

Aristóteles: Observación y Lógica

Platón y Aristóteles se dieron cuenta de que para obtener conocimiento, no se podía depender solo del azar. Necesitaban un método, un conjunto de reglas para alcanzar un objetivo. Sócrates, Platón y Aristóteles propusieron los primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático y lógico.

Aristóteles introdujo lo que podríamos llamar un método científico. Él distinguió entre razonamientos aproximados y exactos, y estableció tres tipos de razonamiento: abductivo, deductivo e inductivo. También incluyó el empirismo, la idea de que las verdades universales se pueden conocer a partir de cosas particulares a través de la inducción.

Aunque Aristóteles combinó el pensamiento abstracto con la observación, no consideraba que el conocimiento adquirido solo por inducción fuera "científico". Para él, la inducción era un paso necesario para encontrar las ideas iniciales, pero la tarea principal de la ciencia era demostrar verdades universales y descubrir sus causas. Para esto, usaba el razonamiento deductivo en forma de silogismos, que permitían deducir nuevas verdades a partir de las ya conocidas.

El Surgimiento de la Experimentación

Durante la Edad Media, especialmente en el mundo islámico, se dio más importancia a combinar la teoría con la práctica. Era común que los científicos islámicos también fueran artesanos, lo que les ayudaba a mejorar sus instrumentos y, por lo tanto, sus observaciones y cálculos.

Contribuciones del Mundo Islámico

Científicos musulmanes usaron la experimentación y la cuantificación para comparar diferentes teorías científicas. Ejemplos de esto se ven en las obras de Jabir ibn Hayyan y Al-Kindi. Varios métodos científicos surgieron en el mundo musulmán medieval a principios del siglo XI, poniendo énfasis en la experimentación.

Durante la época medieval, filósofos, físicos, matemáticos, astrónomos y médicos del mundo islámico, como Alhazen, Al-Biruni y Avicena, adoptaron, desarrollaron y difundieron la herencia de la filosofía griega. También fueron importantes quienes llevaron este conocimiento a Europa, como Roberto Grosseteste y Roger Bacon, y la Escuela de Traductores de Toledo.

Alhazen y el Experimento

El físico y científico árabe Alhacén, que vivió en Irak, desarrolló uno de los primeros métodos científicos experimentales. En su Libro de Óptica (1021), usó experimentos y matemáticas para obtener resultados.

Alhazen combinó observaciones, experimentos y argumentos lógicos para apoyar su teoría de la visión. Él decía que los rayos de luz son emitidos por los objetos y llegan a nuestros ojos, no al revés. Con esto, demostró que las antiguas teorías de Ptolomeo, Euclides y Aristóteles estaban equivocadas.

El método científico de Alhazen se parece mucho al método científico moderno e incluía:

- Plantear un problema claro, basado en la observación, que se pudiera probar con experimentación.

- Probar o criticar una hipótesis usando experimentación.

- Interpretar los datos y llegar a una conclusión usando las matemáticas.

- Publicar los resultados.

Avicena y la Investigación

En su obra El libro de la curación (1027), el filósofo persa Avicena (Ibn Sina) habló sobre la filosofía de la ciencia y describió un método temprano de investigación científica. Él examinó cómo se obtienen los principios básicos de una ciencia y cómo un científico puede encontrar las ideas iniciales para una ciencia deductiva.

Avicena añadió dos métodos nuevos para encontrar estos principios: el antiguo método aristotélico de inducción (istiqra) y el método más reciente de exploración y experimentación (tajriba). Criticó la inducción de Aristóteles, diciendo que no siempre lleva a verdades absolutas y universales. En su lugar, defendió el uso de la experimentación para la investigación científica.

En su libro El canon de medicina (1025), Avicena también fue el primero en describir métodos de concordancia, diferencia y variación, que son fundamentales para la lógica inductiva y el método científico.

Pensadores Europeos Medievales

Durante el Renacimiento del siglo XII en Europa, las ideas sobre la metodología científica, incluyendo el empirismo de Aristóteles y los enfoques experimentales de Alhazen y Avicena, llegaron a través de traducciones de textos árabes y griegos.

Robert Grosseteste y Roger Bacon

Robert Grosseteste fue uno de los primeros pensadores en Europa en entender la doble naturaleza del razonamiento científico de Aristóteles: ir de observaciones particulares a una ley universal (inducción) y luego de leyes universales a la predicción de particulares (deducción). Él llamó a esto "resolución y composición". Además, Grosseteste dijo que ambos caminos debían ser verificados con experimentos.

Roger Bacon se inspiró en Grosseteste. Describió un ciclo repetitivo de observación, hipótesis, experimentación y la necesidad de una verificación independiente. Registró sus experimentos con mucho detalle para que otros pudieran repetirlos y probar sus resultados.

Bacon escribió tres grandes tratados para el Papa Clemente IV, siendo el Opus Maius el más famoso. En él, habló de las cuatro causas de error (autoridad, costumbre, opinión de la mayoría, y fingir saber) y de la ciencia experimental. Dijo que hay dos formas de conocimiento: por argumento y por experiencia. El argumento no es suficiente; solo la experiencia da certeza. La ciencia experimental, según Bacon, verifica sus conclusiones con la experiencia directa, descubre verdades que otras ciencias no pueden, e investiga los secretos de la naturaleza.

Francis Bacon y la Inducción

Francis Bacon fue un famoso filósofo y escritor inglés, considerado el padre del empirismo filosófico y científico. En su obra Novum Organum, definió las reglas del método científico experimental, lo que lo convirtió en un pionero del pensamiento científico moderno.

Francis Bacon definió el método científico así:

- Observación: Mirar con atención un objeto o fenómeno para estudiarlo tal como es.

- Inducción: Sacar un principio general de cada observación o experiencia.

- Hipótesis: Crear una explicación provisional de las observaciones y sus posibles causas.

- Probar la hipótesis con experimentación.

- Demostrar o refutar la hipótesis.

- Llegar a una teoría científica.

Esta definición se asocia con la visión más antigua del positivismo.

El Método Científico Moderno

Las ideas de Aristóteles fueron muy importantes en las universidades del siglo XIII. Los teólogos medievales lograron combinar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Aunque los filósofos medievales eran "aristotélicos", no tenían miedo de estar en desacuerdo con Aristóteles en puntos específicos. Con el fin de la Edad Media, el Renacimiento trajo de vuelta otras filosofías antiguas, como las de Platón. En el siglo XVII, las enseñanzas de Aristóteles se enfrentaron a nuevas formas de pensar sobre la naturaleza.

Galileo Galilei: Experimentación y Matemáticas

Durante un tiempo de cambios religiosos, Galileo Galilei presentó su nueva ciencia del movimiento. Sus ideas y métodos no coincidían con las enseñanzas de Aristóteles. Mientras Aristóteles creía que la ciencia debía demostrarse a partir de principios básicos, Galileo usó experimentos como herramienta de investigación.

Galileo presentó sus trabajos en forma de demostraciones matemáticas, sin mencionar siempre los resultados experimentales. Esto fue un paso muy innovador, ya que no era obvio que las matemáticas fueran útiles para la ciencia, especialmente para descubrir las causas de las cosas, que era el objetivo principal de la ciencia aristotélica.

No se sabe si Galileo hizo esto porque pensaba que los resultados experimentales no serían bien aceptados o si él mismo tenía dudas sobre su valor. En sus escritos en latín no hay experimentos, pero sí en sus Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo escritos en italiano. En estos diálogos, aunque se mencionan experimentos, Galileo también usó experimentos mentales y una retórica hábil para mostrar las contradicciones en el pensamiento aristotélico.

René Descartes: La Lógica y la Duda

En 1619, René Descartes empezó a escribir su tratado Reglas para la dirección de la mente. Su meta era crear una ciencia completa que reemplazara el sistema aristotélico y estableciera nuevos principios para la investigación científica.

Descartes mejoró estas ideas en su Discurso del método (1637) y sus Meditaciones (1641). Él describió cómo llegó a su famosa frase "pienso, luego existo" a través de un pensamiento disciplinado. Muchos pensadores de la época defendieron la necesidad de un método para buscar la verdad.

A partir de su idea fundamental, Descartes encontró pruebas de la existencia de un Dios que no lo engañaría, siempre y cuando él decidiera "no admitir ninguna cosa como verdadera que no supiese de forma evidente como tal". Esta regla le permitió a Descartes ir más allá de sus propios pensamientos y considerar que existen cuerpos fuera de él. Aunque se alejó del sistema aristotélico, algunos críticos pensaron que solo había reemplazado las ideas principales de Aristóteles por las suyas.

A diferencia de Francis Bacon, Descartes aplicó sus ideas con éxito. Hizo contribuciones importantes a la ciencia, como corregir problemas ópticos. Su trabajo en geometría analítica fue crucial para el desarrollo del cálculo diferencial y para aplicar las matemáticas a la ciencia.

Isaac Newton: Reglas para Razonar

Tanto Bacon como Descartes querían dar una base sólida al pensamiento científico para evitar errores. Bacon se centró en la experiencia, mientras que Descartes en la lógica. El éxito de Isaac Newton resolvió cualquier duda sobre la dirección del método científico.

Newton, al preferir el enfoque empírico de Bacon sobre el racionalismo de Descartes, describió sus cuatro "reglas del razonamiento" en su obra Principia:

- No debemos aceptar más causas para las cosas naturales de las que son verdaderas y suficientes para explicarlas.

- A los mismos efectos naturales debemos asignarles, siempre que sea posible, las mismas causas.

- Las propiedades de los cuerpos que no pueden aumentar o disminuir gradualmente, y que existen en todos los cuerpos que podemos examinar, deben considerarse propiedades universales.

- En la filosofía experimental, debemos aceptar las ideas obtenidas por inducción general de los fenómenos como exactas o muy probables, incluso si hay otras ideas contrarias, hasta que aparezcan nuevos fenómenos que las hagan más exactas o muestren excepciones.

Newton también advirtió que "explicar toda la naturaleza es una tarea muy difícil para cualquier hombre o incluso para cualquier época". Su trabajo se convirtió en un modelo para otras ciencias, y su método inductivo fue la base de gran parte de la filosofía natural en los siglos XVIII y principios del XIX.

Uniendo la Lógica y la Observación

A finales del siglo XVIII, los intentos de organizar el método científico se encontraron con el "problema de la inducción". Este problema, planteado por David Hume, decía que no podemos estar seguros de que el futuro se parezca al pasado, por lo que no podemos justificar el razonamiento inductivo solo porque haya funcionado antes. Aunque los argumentos de Hume fueron desafiados por Immanuel Kant en La crítica de la razón pura, siguieron influyendo en el siglo XIX.

Nuevas Ideas en el Siglo XIX

Hans Christian Ørsted (1777-1851) fue muy influenciado por Kant. Él creía que para entender completamente la naturaleza, hay que partir de dos puntos: la experiencia y el intelecto. Dijo que la ciencia alcanza su perfección cuando el empirista (que va de la experiencia a las leyes generales) y el metafísico (que va de los principios a los detalles) se encuentran.

William Whewell (1794-1866) escribió sobre la historia y la filosofía de las ciencias inductivas. Él acuñó el término "científico" y el nombre "método hipotético-deductivo". Whewell intentó construir la ciencia uniendo las ideas con los hechos. Analizó la inducción en tres pasos: seleccionar una idea fundamental (como el espacio o la fuerza), modificar esa idea de forma más específica (como un círculo), y determinar las cantidades. Sin embargo, Whewell creía que la "invención, la sagacidad, el genio" eran necesarios en cada etapa, no solo un método.

John Stuart Mill (1806-1873) publicó Un sistema de lógica (1843). Mill creía que el conocimiento debe basarse en la experiencia y que cada pensador debe investigar por sí mismo, sin aceptar la autoridad de otros.

A mediados del siglo XIX, Claude Bernard llevó el método científico a la medicina. En su libro Introducción al estudio de la medicina experimental (1865), describió qué hace que una teoría científica sea buena y qué hace que un científico sea un verdadero descubridor.

William Stanley Jevons (1873) también escribió sobre los principios de la ciencia. Él resumió el proceso de inducción en tres pasos:

- Crear una hipótesis sobre una ley general.

- Deducir algunas consecuencias de esa ley.

- Observar si las consecuencias coinciden con los casos particulares.

Charles Sanders Peirce y los Modos de Razonamiento

En el siglo XIX, Charles Sanders Peirce propuso un esquema que influyó mucho en el desarrollo del método científico. Peirce describió un método para probar la verdad del conocimiento que iba más allá de las alternativas básicas, centrándose en la deducción y la inducción. Así, las puso en un contexto complementario, no competitivo.

Peirce propuso el esquema básico para probar hipótesis que se usa hoy en día. Él examinó y explicó los tres modos fundamentales de razonamiento en la investigación científica: abductivo, deductivo e inductivo. También fue clave en el avance de la lógica simbólica.

Charles S. Peirce también fue pionero en estadística. Sostenía que la ciencia logra probabilidades estadísticas, no certezas, y que el azar es real. Él asignó una probabilidad a la conclusión de un argumento.

En 1877, Peirce describió la investigación como el esfuerzo por pasar de las dudas a una creencia segura, una creencia en la que uno está listo para actuar. Él identificó cuatro métodos para establecer opiniones, del menos al más exitoso:

- El método de la tenacidad: aferrarse a la creencia inicial, ignorando la información contraria.

- El método de la autoridad: imponer las creencias, a veces con fuerza.

- El método del a priori: aceptar opiniones que parecen "razonables", pero que dependen de las modas.

- El método científico: la investigación se considera falible, por lo que se prueba, se critica, se corrige y se mejora a sí misma.

Debates Modernos sobre el Método

Karl Popper y la Falsabilidad

Karl Popper (1902-1994) es conocido por sus importantes mejoras en la comprensión del método científico a mediados del siglo XX. En 1934, publicó La lógica de la investigación científica, donde rechazó la idea tradicional de que el método científico se basa solo en la observación y la inducción.

Popper defendió la falsabilidad empírica como criterio para distinguir la ciencia de lo que no es ciencia. Según él, las teorías científicas deben hacer predicciones que puedan ser probadas y, si se demuestra que no son correctas, la teoría debe ser rechazada. Siguiendo a Peirce, Popper argumentó que la ciencia progresaría mejor si se enfocaba en el racionalismo crítico, es decir, en el razonamiento deductivo. Sus ideas ayudaron a reducir el uso excesivo de la especulación y a fortalecer la revisión por pares en la ciencia.

Thomas Kuhn y los Paradigmas

Críticos de Popper, como Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e Imre Lakatos, no estaban de acuerdo con la idea de que existe un único método que se aplica a todas las ciencias y que es responsable de su progreso. En 1962, Kuhn publicó el influyente libro La estructura de las revoluciones científicas.

Kuhn sugirió que los científicos trabajan dentro de "paradigmas" (modelos o marcos de trabajo) y que hay pocas pruebas de que los científicos sigan una metodología de falsación estricta. Kuhn citó a Max Planck, quien dijo que una nueva verdad científica no triunfa porque convenza a sus oponentes, sino porque los oponentes eventualmente mueren y una nueva generación crece familiarizada con ella.

Como resultado de estos debates, no hay un acuerdo universal sobre lo que constituye el "método científico" exacto. Sin embargo, existen ciertos principios fundamentales que son la base de la investigación científica hoy en día.

Galería de imágenes

-

Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, obra de Galileo Galilei (1632)

Véase también