Literatura medieval española para niños

La literatura medieval española se refiere a las obras literarias escritas en castellano antiguo, aproximadamente desde principios del siglo XIII hasta finales del siglo XV. Algunas obras importantes de este periodo son el Cantar de mio Cid, cuyo manuscrito más antiguo es de 1207, y La Celestina, de 1499, que marca una transición hacia el Renacimiento.

Mucho antes de que se escribiera en castellano, ya existía literatura oral. Esto se sabe porque a finales del siglo X, el latín hablado había cambiado mucho y empezaba a dar paso a las lenguas romances de la península. Además, entre mediados del siglo XI y finales del XII, algunos autores incluían al final de sus poemas en árabe o hebreo unos versos en lengua romance, llamados jarchas, que eran muestras de poesía tradicional.

Contenido

Descubriendo los géneros literarios medievales

Al principio, las obras literarias en castellano (y en otras lenguas romances) se escribían en verso. Esto se debía a dos razones principales:

- Eran obras para ser recitadas o cantadas, a menudo con música.

- Escribir en prosa requería que el castellano estuviera más desarrollado, especialmente en su gramática. Esto no ocurrió hasta el siglo XIII, cuando el rey Alfonso X, conocido como el Sabio, decidió usar el castellano para los asuntos del reino y para escribir sus obras de historia y otros temas.

¿Qué tipos de historias se contaban?

Los primeros géneros literarios fueron la lírica tradicional (poesía popular) y la épica (poesía que narra hazañas de héroes, como los cantares de gesta y romances). Aunque se escribieron a partir del siglo XIII, estas obras ya existían de forma oral mucho antes. Ambos géneros forman parte de la literatura del mester de juglaría, es decir, obras creadas para ser recitadas por juglares. También existió un teatro primitivo castellano.

El teatro medieval parece haber comenzado en el siglo XI con representaciones de temas religiosos. El primer texto teatral en castellano es la Representación de los Reyes Magos, cuya única copia es de finales del siglo XII o principios del XIII.

La poesía culta en castellano no se desarrolló hasta mediados del siglo XIV. Antes, la lengua más importante para este tipo de poesía era el gallego-portugués. Una figura destacada de la poesía culta castellana fue Jorge Manrique en el siglo XV.

En cuanto a la prosa, los primeros textos en castellano son de finales del siglo XII y del reinado de Fernando III de Castilla (1217-1252). Eran documentos históricos y textos legales cortos.

Sin embargo, la consolidación del castellano como lengua escrita para todo tipo de obras ocurrió en el siglo XIII. Esto permitió la aparición de las obras del mester de clerecía (poesía narrativa culta, como los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo y el Libro de buen amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita). También surgieron las primeras obras narrativas en prosa, como cuentos que al principio eran traducciones o adaptaciones del taller de Alfonso X. En el siglo XIV, ya había creaciones originales, como relatos de aventuras (Libro del caballero Zifar) o colecciones de cuentos (El conde Lucanor de don Juan Manuel).

Textos que no eran ficción

Hasta el siglo XIII, las lenguas usadas para el conocimiento eran el latín, el árabe y el hebreo. En ellas se escribía sobre religión, historia y ciencia. Durante el reinado de Fernando III de Castilla, el castellano se fue convirtiendo en una lengua escrita y literaria.

Las primeras obras en prosa castellana eran principalmente históricas y aparecieron a lo largo del siglo XII. Por ejemplo, las Corónicas (hacia 1186) y los Anales toledanos primeros. También el Liber regum (hacia 1196-1209), que fue traducido al castellano.

Desde finales del siglo XII, por razones políticas, se empezaron a escribir leyes en castellano para que la mayoría de la gente las entendiera. También se desarrollaron recursos narrativos en los textos legales, como los exempla (pequeños cuentos que ilustraban casos). Las traducciones, iniciadas por el arzobispo Raimundo de Toledo en la escuela de traductores, fueron muy importantes para que el castellano se volviera más flexible.

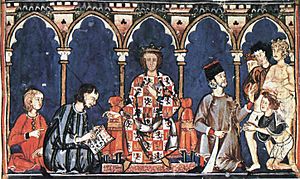

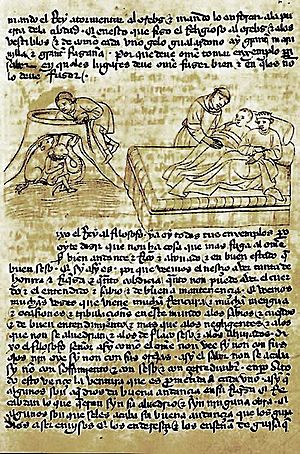

La figura más importante de la cultura castellana de esta época es Alfonso X. Él impulsó y cultivó la ciencia y las letras, y su nombre aparece en tratados científicos, obras legales, compilaciones históricas y poemas. Tanto él como su hijo Sancho IV promovieron muchas obras de diferentes géneros.

Historias y crónicas

Alfonso X es muy reconocido por su trabajo en la historia. Sus obras más importantes en este campo son la Estoria de España y la General Estoria.

En el siglo XV, la escritura de la historia fue importante para Enrique de Villena (1384-1434). Su obra más destacada es Los doce trabajos de Hércules (1417), que había escrito antes en catalán. En esta obra, Villena usó la mitología clásica para mostrar su visión de la sociedad de su tiempo.

Obras de enseñanza

Las obras que buscaban enseñar algún tipo de conocimiento se manifestaron primero en la literatura sapiencial, que se desarrolló en el siglo XIII. Eran colecciones de sentencias (frases que expresan una verdad o un consejo), algunas originales y otras versiones de textos árabes.

También se incluyen los sermones, que eran discursos religiosos. Había sermones cultos (en latín) y populares (en lengua romance). Los populares usaban exempla (cuentos ilustrativos con un mensaje moral) y sententiae (dichos de personas famosas).

A mediados del siglo XIII, se tradujeron del árabe textos con mensajes morales o didácticos, como el Libro de los buenos proverbios y los Bocados de oro.

En el siglo XIV, el judío Santob de Carrión compuso los Proverbios morales (1355-1360), dedicados a Pedro I de Castilla. Estos proverbios, influenciados por las enseñanzas judías, expresan una visión pesimista de la vida.

También había obras para educar a príncipes, como Calila e Dimna y Sendebar. Aunque hoy se leen como colecciones de cuentos, originalmente eran textos para la formación de futuros gobernantes.

Obras legales

Los primeros textos legales en castellano fueron los fueros y las cartas pueblas. Estos documentos recopilaban los privilegios de cada localidad y regulaban la repoblación de las zonas fronterizas.

Con la llegada de Fernando III de Castilla al trono, se buscó unificar las leyes. El primer paso fue traducir el Liber iudicum al Fuero juzgo. El segundo paso fue crear un nuevo conjunto de leyes, el Setenario.

Alfonso X no solo terminó el Setenario, sino que, basándose en él, redactó las Siete partidas, una obra muy importante que mostraba su interés en establecer su autoridad en sus territorios.

Obras científicas

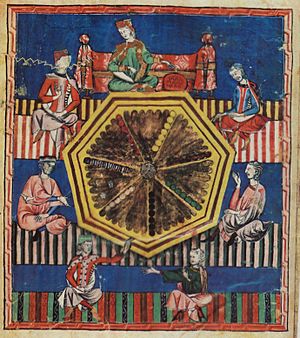

En la Edad Media, el concepto de "ciencia" era muy amplio e incluía astronomía, astrología, tratados sobre las propiedades de las piedras (El lapidario), las plantas y la magia.

El interés de Alfonso X por la astrología lo llevó a trabajar con sabios judíos y árabes. Con sus traducciones, elaboró textos como el Libro del saber de astrología y las tablas astronómicas. Su objetivo era predecir el futuro, lo que le causó desconfianza entre algunos clérigos. También se acercó a temas de magia en obras como su versión del Picatrix árabe.

La poesía lírica: cantos y sentimientos

La poesía popular

La lírica popular medieval incluye una gran variedad de canciones y poemas del pueblo, especialmente del campo. Se usaban durante el trabajo y las fiestas, y a menudo estaban asociadas al baile. Cuando se escribieron, estas composiciones perdieron su unidad original de letra y música.

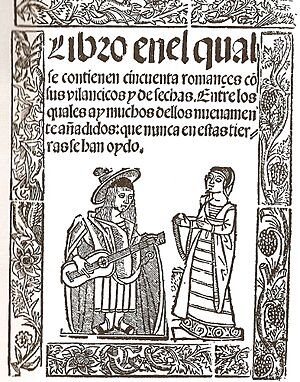

Desde finales del siglo XV, muchas de estas canciones se recopilaron en grandes cancioneros. La lírica popular castellana comparte elementos con otras tradiciones europeas, como las cantigas de amigo gallego-portuguesas.

Los temas suelen ser el amor (la pena por la separación, la tristeza por la ausencia) y la naturaleza. A menudo, la voz que canta es femenina, lamentándose ante una confidente (madre, hermana, amiga o la naturaleza) por la ausencia del ser amado.

Formalmente, son composiciones cortas, de dos a cuatro versos de arte menor (generalmente de seis a ocho sílabas), con rima asonante. Como eran orales, tienen muchas repeticiones de sonidos y paralelismos. El villancico es la estrofa más característica.

También hay ejemplos de zéjel, una composición poética de origen árabe, en las Cantigas de Alfonso X el Sabio y en el Libro de buen amor.

El estilo es sencillo y directo, mostrando emociones de forma abierta y repetitiva. Casi no hay metáforas, sino imágenes visuales que transmiten impresiones directas de la realidad.

La poesía culta

La lírica culta castellana es la poesía creada en las cortes de los reyes medievales Juan II de Castilla, Enrique IV de Castilla y los Reyes Católicos. Fue escrita por caballeros y nobles, y nos ha llegado a través de los cancioneros del siglo XV. Se extendió durante siglo y medio, desde 1370 hasta 1516. Es considerada una de las muestras más impresionantes de poesía cortesana de la Europa medieval. Los grandes poetas cultos de esta época fueron Pero López de Ayala, el Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique.

Las características de esta poesía vienen de la lírica gallegoportuguesa, como la forma de medir los versos y la idea del amor cortés (donde la alegría del amor provenzal se convierte en pena).

Es una poesía más "social" que personal, y trata temas como la política, la moral, la filosofía y el amor cortés. A diferencia de la poesía popular, la lírica culta ya no se asociaba tanto a la música, lo que permitió composiciones más largas y el uso de alegorías (personajes que representan ideas abstractas).

Los temas principales vienen de la poesía provenzal de los trovadores: el amor y sus variaciones. En España se añadieron características como las alegorías, los juegos de palabras complejos y la aceptación de la tristeza por parte del amante.

Esta poesía se recopilaba en libros llamados cancioneros.

Narrativa en verso: héroes y aventuras

La épica: los cantares de gesta

La épica es un tipo de narración en verso que surgió a principios del siglo XI. Sus protagonistas son héroes que representan los valores de una sociedad. Estas historias suelen tratar sobre eventos importantes en la historia de un pueblo, y los héroes se convierten en símbolos.

A menudo, la trama gira en torno a la honra del protagonista, que era muy importante en la sociedad medieval. La épica castellana se basa en dos acontecimientos históricos:

- La invasión árabe de la Península y los primeros focos de resistencia cristiana (siglo VIII).

- Los inicios de la independencia de Castilla (siglo X).

La épica castellana es original en sus temas y en su visión del mundo, diferente de la épica francesa. Solo tomó algunos temas de la épica francesa, como la figura de Carlomagno, en el fragmento conservado del Cantar de Roncesvalles.

El poema épico se llama cantar de gesta. Pertenecen al mester de juglaría, porque eran recitados de memoria por los juglares en plazas, castillos o cortes, a cambio de dinero. Los juglares también bailaban, tocaban instrumentos y hacían acrobacias. Los cantares de gesta se representaban con música para entretener e informar al público.

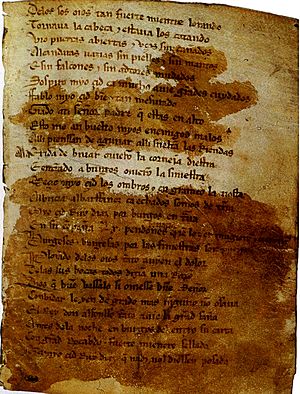

Se han conservado muy pocos cantares de gesta debido a su transmisión oral. Además del Cantar de mio Cid, que está casi completo, tenemos fragmentos del Cantar de Roncesvalles y del Cantar de las Mocedades de Rodrigo. De otros cantares, sabemos gracias a las crónicas históricas que los usaron como fuente.

Algunas características de los cantares de gesta españoles son:

- Son anónimos (no se conoce el autor).

- Sus temas perduraron en la literatura posterior (romances, teatro, novelas).

- Son realistas, ya que se compusieron cerca de los hechos que narran y casi no tienen elementos fantásticos.

A menudo, los cantares de gesta se consideraban documentos históricos porque algunos fueron escritos en prosa e incluidos en crónicas medievales, como la Estoria de España de Alfonso X. Gracias a esto, algunos se han conservado parcialmente.

El Cantar de mio Cid

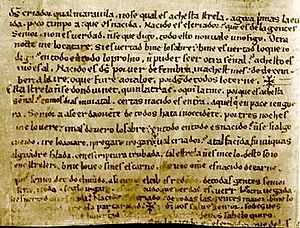

La obra épica española más importante y la única completa es el Cantar de mio Cid. Se conserva en una copia manuscrita del siglo XIV, de un códice de 1207. Se cree que el original se escribió entre 1195 y 1207.

La obra se divide en tres partes:

- El primer cantar narra el destierro del Cid por el rey Alfonso VI. El Cid consigue dinero y conquista Castejón y Alcocer. Termina con un enfrentamiento con el conde de Barcelona.

- El segundo cantar comienza con la conquista de Valencia. El Cid pide al rey que permita a su esposa e hijas ir a Valencia. El rey propone casar a las hijas del Cid con los infantes de Carrión, y el Cid acepta. Se celebran las bodas en Valencia.

- El tercer cantar empieza con el episodio del león, donde los infantes de Carrión muestran su cobardía. Después de otra batalla, deciden volver a sus tierras y abandonan a las hijas del Cid, golpeándolas. El Cid pide justicia al rey, quien convoca Cortes en Toledo. Allí, los hombres del Cid derrotan a los infantes. Las hijas del Cid recuperan su honra casándose con los infantes de Navarra y Aragón.

Los versos tienen una longitud variable, entre 14 y 16 sílabas, y se agrupan en series de versos con rima asonante. A lo largo del poema, aparecen fórmulas (grupos de palabras que se repiten), lo que indica su carácter oral y facilitaba la memorización.

El romancero: poemas populares

La palabra romancero se refiere al conjunto de poemas llamados romances que se han conservado, ya sea por escrito o de forma oral. Fueron creados de forma anónima a partir del siglo XIV y se recopilaron en el siglo XV, formando el romancero viejo. El romancero nuevo surgió a partir del siglo XVI con autores conocidos.

Los romances probablemente derivan de los cantares de gesta. Los juglares destacaban episodios interesantes de los cantares, los aislaban y así creaban los romances. Por eso, se cantaban con instrumentos en bailes o reuniones.

Formalmente, son poemas narrativos y líricos a la vez. Esto significa que, además de contar una historia como los cantares de gesta, también expresan emociones. Los versos son largos, de 14 a 16 sílabas, con rima asonante. Con el tiempo, los versos se dividieron en dos partes de ocho sílabas.

Sus temas son muy variados. Un grupo importante pertenece al género épico y podría venir de cantares de gesta perdidos. Otra parte son romances líricos sobre diferentes personajes o situaciones.

En el siglo XVII, autores como Lope de Vega, Góngora o Quevedo escribieron romances imitando los antiguos, creando el Romancero nuevo.

El mester de clerecía: la literatura culta

El mester de clerecía es una forma de escribir literatura que desarrollaron en el siglo XIII un grupo de escritores relacionados con la universidad y el conocimiento (la clerecía). La aplicaron para crear obras narrativas en verso.

A principios del siglo XIII, el castellano ya estaba bastante desarrollado. Los "clérigos", que también conocían el francés, pudieron elevar el castellano al nivel de lengua literaria, apta para todo tipo de obras. Además, hacia 1200, la mayoría de la gente ya no entendía el latín. Por eso, parecía inútil seguir usando una lengua que solo entendía una minoría para obras de interés histórico, didáctico o religioso.

El modelo para estos escritores fue el Libro de Alexandre, especialmente por el uso de la estrofa llamada cuaderna vía (cuatro versos de catorce sílabas con la misma rima).

Las características de las obras del mester de clerecía son:

- Son obras escritas para ser leídas, no recitadas. Su público era culto (monjes, estudiantes, sacerdotes).

- Tienen una forma de verso culta y regular, con la cuaderna vía.

- Usan un lenguaje muy culto, influenciado por el latín, con muchas figuras retóricas.

- Tienen una intención didáctica y moralizante.

- Los temas se agrupan en cuatro tipos: milagros de la Virgen (Milagros de Nuestra Señora), vidas de santos, relatos libres (Libro de Alexandre) y dichos de sabios.

Las obras más importantes del mester de clerecía son Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y El Libro de buen amor, de Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Otras obras relevantes son El Libro de Alexandre, El Libro de Apolonio y Rimado de Palacio.

Milagros de Nuestra Señora

Es una obra narrativa en verso con un prólogo y 25 relatos independientes sobre milagros realizados por la Virgen. Berceo no inventó las historias, sino que recreó lo que encontró en un manuscrito en latín.

El objetivo de la obra es presentar ejemplos morales y ser un tratado sobre la Virgen María, destacando su papel como mediadora de todas las gracias.

Libro de buen amor

También conocido como Libro del arcipreste, es una narración autobiográfica en verso del siglo XIV. Trata principalmente sobre el amor.

Con la excusa de contar sus propias aventuras amorosas, el narrador busca advertir y aconsejar al lector sobre los peligros de las malas acciones. El libro es muy variado: mezcla tradiciones cultas y populares, y alterna partes narrativas con otras didácticas, de proverbios y líricas, pasando del humor a la moralización.

La prosa narrativa de ficción

La prosa en castellano comenzó con géneros didácticos o moralizantes. La prosa de ficción surgió a mediados del siglo XIII, con obras que a menudo se basaban en modelos orientales.

Se trata de colecciones de cuentos o recopilaciones de exempla, como el Calila y Dimna (la primera colección en lengua romance, basada en fábulas de animales de la India) y el Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres, conocido como Sendebar.

Después de la época de Alfonso X, la prosa, gracias al prestigio de las obras históricas, empezó a usarse para escribir novelas. Las novelas medievales eran transformaciones de la historiografía, ya que sus primeras muestras eran adaptaciones de temas de la antigüedad considerados históricos. Al principio, los personajes eran siempre de la realeza o similar, pero poco a poco se incluyeron otros grupos sociales. Así, la novela de caballerías se convirtió en el género narrativo más común de la Edad Media.

En el grupo de novelas con contenido más histórico destaca La gran conquista de Ultramar, sobre las cruzadas del siglo XI.

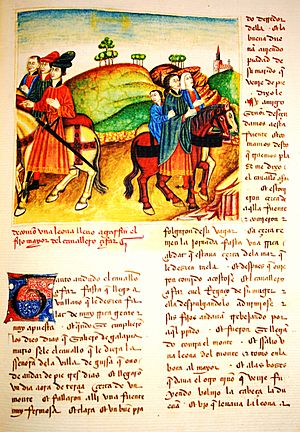

El siglo XIV comienza con el Libro del cavallero Çifar, el primer libro de caballerías hispánico. Su elaboración empezó en tiempos de Sancho IV. La obra se compone de dos prólogos y cuatro partes. Las dos primeras partes siguen una historia de separación y encuentro de una familia. La tercera parte, “Castigos del rey de Mentón”, recoge los consejos que Zifar da a sus hijos. La cuarta narra la historia de Roboán hasta que es coronado emperador.

El aumento de episodios de amor en las novelas de caballerías dio lugar a la ficción sentimental entre mediados del siglo XV y 1548. Aunque tenían un fondo caballeresco, el ambiente era el de la vida cortesana. Las tramas solían centrarse en la separación de los amantes. Estas novelas usaban recursos para hacer la historia más creíble, como el autobiografismo y el uso de cartas o diálogos directos. Todos estos rasgos se encuentran en la novela de Juan Rodríguez del Padrón, Siervo libre de amor, y en la obra maestra del género, Cárcel de amor (hacia 1488), de Diego de San Pedro.

Juan Rodríguez del Padrón nació a finales del siglo XIV. Su obra más importante es Siervo libre de amor (1439), que inicia el género de la ficción sentimental.

La ficción sentimental alcanzó su mayor éxito con Diego de San Pedro y su Cárcel de amor. La historia trata sobre Leriano, quien busca el amor de la princesa Laureola. Después de varios eventos, Leriano se quita la vida al ver su amor rechazado. Melibea, desesperada, se lanza desde una torre.

El canciller de Castilla, Pero López de Ayala (1332-1407), escribió la Crónica del rey don Pedro, y luego las de Enrique II, Juan I y Enrique III. Son narraciones que presentan personajes y situaciones que él vivió.

Finalmente, a finales del siglo XV, aparece la novela dialogada La Celestina, una obra de transición hacia el Renacimiento.

Don Juan Manuel: un escritor destacado

Don Juan Manuel (1282-1348), sobrino de Alfonso X, es el prosista más importante del siglo XIV.

Su primer libro fue la Crónica abreviada, un resumen de las crónicas de Alfonso X. El Libro de los estados (1327-1332) muestra sus preocupaciones sobre la realidad política y social de su tiempo.

Su obra más conocida es el Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor e de Patronio, escrito en 1335. Tiene dos prólogos y cinco partes. La primera es la más famosa, con cincuenta y un ejemplos o cuentos de diversas fuentes (árabes, latinas o crónicas castellanas).

Todas las narraciones de esta primera parte tienen la misma estructura:

- Introducción: El Conde Lucanor tiene un problema y pide consejo a Patronio.

- Núcleo: Patronio cuenta un cuento similar al problema.

- Aplicación: Patronio aconseja cómo solucionar el problema, basándose en el cuento.

- Moraleja: Termina con dos versos que resumen la enseñanza.

La Celestina: una obra de transición

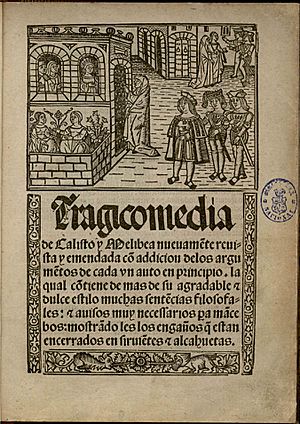

La Celestina es el título por el que se conoce la Comedia o Tragicomedia de Calisto y Melibea. Se publicó en dos versiones: una en 1499 (16 actos) y otra en 1508 (21 actos). Pertenece al género de la comedia humanística, que se leía, no se representaba.

El autor es Fernando de Rojas, nacido en La Puebla de Montalbán (Toledo) hacia 1475. Estudió leyes y fue alcalde de Talavera de la Reina. Murió en 1541.

La obra cuenta cómo Calisto se enamora de Melibea. Por consejo de su criado Sempronio, contrata a Celestina para conseguir el afecto de Melibea. Celestina logra una cita entre ellos. Sempronio y Pármeno, criados de Calisto y socios de Celestina, la asesinan por no querer compartir una recompensa. Por este crimen, son ajusticiados. Las compañeras de Celestina, Elicia y Areúsa, buscan venganza. Una noche, Calisto muere al resbalar de una escalera. Melibea, desesperada, se lanza desde una torre. Su padre, Pleberio, lamenta su muerte al final de la obra.

Lo más notable de la obra es su realismo, al mostrar la vida de la gente común y cómo el dinero se vuelve más importante que los ideales.

Fernando de Rojas declara en los prólogos que el tema de la obra es advertir sobre los problemas que causan los malos sirvientes y el amor desmedido. También muestra la vida como una lucha constante entre diferentes grupos sociales, géneros y hasta el lenguaje.

Los personajes están muy bien definidos y el autor los agrupa en parejas para contrastar sus personalidades: los criados Pármeno y Sempronio; Tristán y Sosia; Elicia y Areúsa; Calisto y Melibea; Pleberio y Alisa. Solo Celestina y Lucrecia (criada de Melibea) aparecen más aisladas.

Melibea es una mujer fuerte y decidida. Calisto es débil y solo piensa en Melibea. Celestina es vital y codiciosa. Los criados no son leales y buscan su propio beneficio.

El lenguaje también es muy realista. Se usa lenguaje culto (con figuras retóricas, palabras complejas) y lenguaje popular (con expresiones coloquiales, refranes). Cada personaje usa el nivel de lenguaje que le corresponde. Celestina adapta su forma de hablar según la persona con la que interactúa.

El teatro medieval: representaciones y obras

El teatro medieval castellano tiene pocos ejemplos claros hasta finales del siglo XV.

- De la segunda mitad del siglo XII se considera el primer ejemplo de teatro castellano: el Auto de los Reyes Magos, de la catedral de Toledo.

- Es posible que se hayan perdido muchos textos teatrales en la Península. Algunas leyes de Alfonso X y normas de la Iglesia mencionan representaciones realizadas por juglares.

- Hasta finales del siglo XV, Juan del Encina (1469-1529) publicó sus obras, y se le considera el padre del teatro castellano. Sus obras se hicieron más complejas con el tiempo. Su viaje a Roma en 1499 fue importante para aprender nuevas técnicas. Su última obra ambiciosa fue la Égloga de Plácida y Vitoriano.

- Su compañero y rival fue Lucas Fernández (1474-1542), cuyas obras se publicaron en 1514. Él también partió de las ideas de Juan del Encina, pero hizo obras más largas y con más personajes.

- Es probable que se hayan perdido muchos "autos" (obras cortas) que se representaron en el siglo XV. Un códice del siglo XVI, llamado Códice de Autos Viejos, conserva muchas obras que podrían ser versiones de estos textos medievales.

|

Véase también

En inglés: Medieval Spanish literature Facts for Kids

En inglés: Medieval Spanish literature Facts for Kids