Pueblo otomí para niños

Datos para niños Hñähñu, ñätho, ñäñho, ñꞌyühüOtomí |

||

|---|---|---|

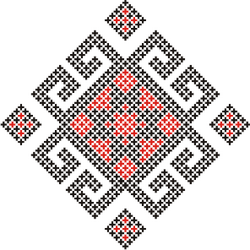

Fragmento del diseño de un quexquémitl bordado, de la Sierra Norte de Puebla, México.

|

||

| Descendencia | 667 038 | |

| Idioma | Otomí y español | |

| Religión | Mayoritariamente católica | |

| Etnias relacionadas | Pueblo mazahua, Matlatzinca, Pame, Jonaz | |

| Centro de México, en los estados de Hidalgo, México, Querétaro, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala Estado de México y Michoacán; migrantes en toda la República Mexicana, especialmente en la Ciudad de México | ||

El pueblo otomí es un grupo indígena de México. Habitan en varias zonas del centro de México. Su idioma está relacionado con otras lenguas otomangues. Sus antepasados se establecieron en el Eje Neovolcánico.

Hoy en día, los otomíes viven en un territorio dividido. Este se extiende desde el norte de Guanajuato hasta el este de Michoacán y el sureste de Tlaxcala. La mayoría de ellos se encuentran en los estados de Hidalgo, México y Querétaro. En 2015, había 667.038 personas otomíes en México. Esto los convierte en el quinto pueblo indígena más grande del país.

Solo un poco más de la mitad de los otomíes habla su idioma. La lengua otomí tiene muchas variantes. A veces, los hablantes de una variante no entienden a los de otra. Por eso, los otomíes se llaman a sí mismos de diferentes maneras. Algunos nombres son ñätho, hñähñu, ñäñho y ñꞌyühü. Sin embargo, cuando hablan en español, usan el nombre otomí. Este nombre viene del náhuatl.

Contenido

¿De dónde viene el nombre "Otomí"?

La palabra "otomí" no es original de este pueblo. Es un término que viene del náhuatl. Deriva de la palabra otomitl. En la lengua de los antiguos mexicas, significa "quien camina con flechas". Algunos expertos, como Wigberto Jiménez Moreno, lo tradujeron como "flechador de pájaros".

¿Dónde viven los otomíes?

El territorio de los otomíes siempre ha sido el centro de México. Desde hace mucho tiempo, los pueblos que hablan lenguas otomangues han vivido en esta región. Se les considera pueblos originarios de las tierras altas mexicanas. Se cree que los pueblos otomangues llegaron a Mesoamérica hace al menos 8.000 años. Esto fue al inicio de la época en que la gente empezó a vivir en un solo lugar.

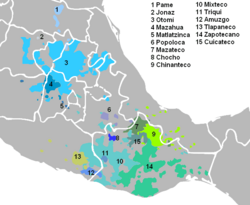

La presencia otomangue en el centro de México es muy antigua. Las lenguas otomangues más parecidas están cerca unas de otras. El grupo otomangue se dividió en dos grandes ramas. Una de ellas es la de los pueblos oto-pames. Los otomíes pertenecen a este grupo. Viven en el Eje Neovolcánico mexicano. Otros pueblos de esta rama son los mazahuas, matlatzincas, tlahuicas, chichimecas jonaces y pames.

Hoy, los otomíes ocupan un territorio disperso. Se extiende por los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Todos estos estados están en el corazón de México. La mayor parte de la población otomí se agrupa en cuatro zonas. Estas son el Valle del Mezquital, la Sierra Madre Oriental, el Semidesierto queretano y el norte del estado de México.

También hay grupos más pequeños de otomíes. Se encuentran en Zitácuaro (Michoacán), Tierra Blanca (Guanajuato) y Ixtenco (Tlaxcala). Debido a su ubicación, los otomíes tienen mucha relación con las grandes ciudades. Muchos han emigrado a lugares como la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Puebla, Toluca, Pachuca y Santiago de Querétaro. Buscan mejores oportunidades de trabajo.

¿Cómo se visten los otomíes?

La ropa tradicional de las mujeres otomíes varía según el estado. En el Estado de México, usan un chincuete. Es una falda larga y ancha de lana o manta. Puede ser blanca, azul, amarilla, negra, con líneas de colores. También usan una blusa blanca de manta o popelina. Tiene mangas cortas y bordados de flores. Es muy común el quexquémetl. Es una prenda de algodón o lana de varios colores. Toda la ropa se adorna con bordados florales.

En Tlaxcala, la vestimenta femenina incluye un chincuete de lana. Suele ser de color negro. La blusa está bordada con flores y animales en el cuello y los brazos. Usan un ceñidor bordado para sujetar el chincuete. También llevan un rebozo y huaraches.

¿Cuál es la historia del pueblo otomí?

La historia de los otomíes antes de la llegada de los españoles no ha sido muy estudiada. Hace muchos siglos, en el territorio otomí, existieron grandes ciudades. Algunas fueron Cuicuilco, Teotihuacán y Tula. Incluso, en la Triple Alianza que dominaba el Imperio Mexica, Tlacopan tenía muchos habitantes otomíes.

A pesar de esto, rara vez se menciona a los otomíes como protagonistas. Esto podría ser porque en esa época había muchos grupos étnicos en el centro de México. Era difícil diferenciar sus aportaciones. Solo en años recientes ha crecido el interés por el papel de los otomíes. Se estudia su influencia en las culturas del Eje Neovolcánico. Esto abarca desde el Período Preclásico hasta la Conquista.

Los otomíes antes de la Conquista

Hace unos 7.000 años, los pueblos otomangues formaban un gran grupo. Sus lenguas se diversificaron y se expandieron. Se cree que su lugar de origen fue el Valle de Tehuacán en Puebla. Esto ocurrió después de que aprendieran a cultivar maíz, frijol y chile.

La evidencia lingüística sugiere que los oto-pames llegaron a la Cuenca de México hace unos 6.000 años. Parece que vinieron del sur, no del norte. Es probable que la población del centro de México haya sido otomangue durante mucho tiempo. Desde el Período Preclásico (2500 a.C. - 1 d.C.), el grupo otopameano se fue dividiendo. Para el Período Clásico, el otomí y el mazahua ya eran lenguas distintas.

Como las lenguas otopames están concentradas en el centro de México, es posible que los otomangues hayan vivido allí desde hace mucho. Esto nos hace pensar en su participación en el desarrollo de ciudades como Cuicuilco, Ticomán, Tlatilco y Tlapacoya. Especialmente, se cree que tuvieron un papel importante en la gran ciudad de Teotihuacán. Muchos expertos creen que la gente del Valle de México durante Teotihuacán era principalmente otomí.

La caída de Teotihuacán marcó el fin del Período Clásico. Los cambios políticos, las rivalidades entre estados y las sequías causaron movimientos de población. Esto facilitó la llegada de nuevos pueblos al centro de México. En esta época, llegaron grandes grupos que hablaban náhuatl. Ellos empezaron a desplazar a los otomíes hacia el este. Los otomíes llegaron a la Sierra Madre Oriental y a partes del valle de Puebla-Tlaxcala. En los siglos siguientes, los nahuas crearon grandes estados en territorio otomí. Alrededor del siglo IX, los toltecas hicieron de Tula (Mähñem'ì en otomí) una ciudad principal.

El estado tepaneca de Azcapotzalco se expandió. Ocupó tierras que tradicionalmente eran de los otomíes, mazahuas, matlatzincas y tlahuicas. Así, los pueblos otomíes quedaron bajo el poder de los nahuas. Después de la derrota de Azcapotzalco, los dominios tepanecas pasaron a Tlacopan. El territorio otomí estaba entre los dominios de los mexicas y sus aliados, y los tarascos de Michoacán. Cuando los españoles llegaron, esta zona tenía muchos grupos étnicos mezclados. Por eso, los cronistas de Indias dijeron que en Tlacopan se hablaban varios idiomas. Un experto, Wright Carr, dice que los otomíes eran una parte esencial de la vida política, cultural y social del centro de México.

La Conquista y los otomíes

Los otomíes aparecen en la historia de la Conquista de México cuando los españoles llegaron a la región de los tlaxcaltecas. Los otomíes habían llegado a Puebla-Tlaxcala antes. Su territorio original fue invadido por nahuas. En Tlaxcala, convivían con los señoríos de la "Señorío de Tlaxcala". Esta era una unión de tribus nahuas que se oponían a los mexicas. Los tlaxcaltecas eran aliados de los otomíes de Tecóac. Se les conocía por sus habilidades en la guerra. El Códice Florentino cuenta que los españoles atacaron a los otomíes:

Y cuando a Tecoac llegaron, fue en tierra de tlaxcaltecas, en donde estaban poblando sus otomíes. Pues esos otomíes les salieron al encuentro en son de guerra; con escudos les dieron la bienvenida.

Pero a los otomíes de Tecoac muy bien los arruinaron, totalmente los vencieron. Los dividieron en bandas, hubo división de grupos. Los cañonearon, los asediaron con la espada, los flecharon con sus arcos. Y no unos pocos sólo, sino todos perecieron.

Y cuando Tecoac fue derrotado, los tlaxcaltecas lo oyeron, lo supieron: se les dijo. Mucho se amedrentaron, sintieron ansias de muerte. Les sobre vino gran miedo, y de temor se llenaron.

Según los relatos de Bernardino de Sahagún, los tlaxcaltecas se asustaron al ver la derrota de los otomíes de Tecóac. Por eso, decidieron unirse a los españoles.

Los otomíes tuvieron un papel importante, aunque poco reconocido, en la Conquista. Después de la derrota de Hernán Cortés en la Noche Triste, los otomíes de Teocalhueyacan visitaron a Cortés. Le ofrecieron comida, una alianza y refugio. Los españoles se quedaron allí unos diez días. Reorganizaron sus fuerzas y alianzas.

Por sugerencia de este grupo otomí, Cortés atacó a los nahuas de Calacoaya. Estos eran aliados de la Triple Alianza y enemigos de los otomíes. Fue la segunda acción militar de los españoles en el Valle de México. Esta vez fue exitosa, gracias a la ayuda de los otomíes de Teocalhueyacan. Después, los españoles fueron a Tlaxcala. En el camino, se enfrentaron de nuevo a los mexicas en la Batalla de Otumba. Ganaron, probablemente con la ayuda de los otomíes de Tlaxcala y Teocalhueyacan.

Los otomíes en la época colonial

Los otomíes fueron convertidos al cristianismo después de la Conquista de Tenochtitlán. Los primeros en evangelizar fueron los franciscanos. Trabajaron en las provincias de Mandenxhí (Xilotepec) y Mäñhemí (Tula) entre 1530 y 1541. En 1548, los agustinos crearon los conventos de Actopan e Ixmiquilpan.

El convento de Ixmiquilpan es famoso por sus murales. Fueron hechos en el siglo XVI. Muestran un tema indígena (la guerra sagrada) con elementos cristianos. Con la cristianización, los otomíes también adoptaron formas de organización política europeas. Así surgieron las mayordomías en las comunidades indígenas. En algunos casos, como en Ixtenco (Tlaxcala), estas mayordomías son una de las pocas cosas que mantienen su identidad.

Al mismo tiempo, el franciscano Bernardino de Sahagún investigaba a los nahuas. Los informantes de Sahagún contaron cómo veían los nahuas a los otomíes antes de los españoles. Decían que "no carecían de policía, vivían en poblado; tenían su república".

Los frailes franciscanos construyeron un gran convento, el de Corpus Christi en Tlalnepantla, en 1550. Una de sus puertas dice que fue construido por nahuas y otomíes. Este convento se hizo a medio camino entre Tenayuca (mexica) y Teocalhueyacan (otomí). El teocalli (templo) de Tenayuca existe aún, pero el de Teocalhueyacan no. Se cree que las piedras grises usadas por los otomíes para el convento eran de su antiguo templo. Paradójicamente, los de Teocalhueyacan fueron de los primeros aliados de Cortés.

Durante la Colonia, los frailes investigaron mucho sobre las culturas y lenguas indígenas. Pero hay pocos documentos sobre los otomíes. Luis de Neve y Molina publicó en 1797 unas reglas y un diccionario del otomí. Otros manuscritos importantes son el Códice de Huamantla (siglo XVI), que habla de la historia otomí, y el Códice de Huichapan (finales del siglo XVI), hecho por el otomí Juan de San Francisco.

La llegada de los españoles significó que los pueblos indígenas quedaron bajo su dominio. Hacia 1530, todas las comunidades otomíes del Valle del Mezquital fueron repartidas en encomiendas. Luego, con nuevas leyes, surgieron las repúblicas de indios. Estos sistemas daban cierta autonomía a las comunidades otomíes. La creación de estas repúblicas, el fortalecimiento de los cabildos indígenas y el reconocimiento de sus tierras comunales ayudaron a los otomíes a conservar su lengua y cultura. Sin embargo, a lo largo de los tres siglos de colonización, las comunidades indígenas sufrieron el despojo de sus tierras.

Mientras los españoles ocupaban antiguos asentamientos otomíes, algunas familias otomíes fueron obligadas a acompañar a los españoles. Fueron a conquistar territorios al norte de Mesoamérica. Allí vivían pueblos nómadas. Los otomíes se asentaron en ciudades como San Miguel el Grande y otras en El Bajío. La colonización de esta zona fue obra de los otomíes. El señorío de Xilotepec fue clave.

En El Bajío, los otomíes ayudaron a que los pueblos nómadas se asentaran y adoptaran nuevas costumbres. Algunos se unieron a las nuevas comunidades y otros desaparecieron. El Bajío era importante para la economía de la Nueva España. Por eso, llegaron diferentes grupos étnicos: tlaxcaltecas, purépechas y españoles. Los españoles terminaron dominando a todos los grupos indígenas que los apoyaron.

Hasta el siglo XIX, la población otomí en El Bajío era muy importante. Algunos de sus descendientes viven en municipios como Tierra Blanca, San José Iturbide y San Miguel de Allende. Los movimientos de población otomí continuaron durante toda la época colonial. Por ejemplo, en San Luis Potosí, 35 familias otomíes fueron llevadas a la fuerza en 1711. Debían vivir en las afueras de la ciudad para defenderla de ataques indígenas. En muchos lugares, la población otomí disminuyó. Esto fue por las migraciones forzadas y las constantes epidemias. Muchas comunidades desaparecieron entre los siglos XVI y XVIII por las enfermedades.

En el siglo XVII hubo algunos conflictos entre españoles e indígenas. Por ejemplo, en 1735 en Querétaro, hubo una rebelión. La gente se quejó por la falta de granos.

Entre 1767 y 1785, los otomíes de Tolimán se levantaron contra las haciendas. Estas haciendas les habían quitado sus tierras. La tensión por la recuperación de tierras llevó a un nuevo conflicto en Tolimán en 1806. El Corregidor de Querétaro tuvo que intervenir y encarcelar a los líderes. Pero solo dos años después, la violencia volvió a estallar. Los indígenas ocuparon de nuevo las tierras que les habían quitado.

Los otomíes en los siglos XIX y XX

En general, los indígenas de México no participaron mucho en la Guerra de Independencia. Pero en el Valle del Mezquital, algunos insurgentes se aliaron con grupos otomíes. Ellos veían en la rebelión una forma de liberarse del dominio de los españoles. Los españoles se habían apropiado de grandes extensiones de tierra en el valle y otras zonas de Hidalgo.

Los otomíes apoyaron a Julián Villagrán y a José Francisco Osorio. Ellos controlaron el norte de la intendencia de México al principio de la guerra. Al terminar la guerra, el país tuvo muchas rebeliones internas. Esto también afectó a los pueblos indígenas. Las reformas de los gobiernos de Valentín Gómez Farías y Benito Juárez cambiaron la situación legal de las comunidades indígenas. Las leyes de desamortización de la tierra causaron conflictos. Los otomíes y nahuas de Huejutla a Meztitlán perdieron sus tierras.

El idioma otomí

idioma otomí Las lenguas otomíes son parte de la familia lingüística otomangueana. Es una de las más antiguas y diversas de Mesoamérica. De las más de cien lenguas otomangueanas que existen, las otomíes están más cerca del idioma mazahua. Este también se habla en el Estado de México. Algunos estudios sugieren que el otomí se separó del mazahua alrededor del siglo VIII. Desde entonces, el otomí se dividió en las lenguas que conocemos hoy.

Su lengua nativa es el idioma otomí. En realidad, es un grupo de lenguas. El número de variantes cambia según la fuente. Según el Ethnologue y el Catálogo de lenguas indígenas de México, hay nueve variedades de otomí.

David Charles Wright Carr propone que hay cuatro lenguas otomíes. Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), solo el 50.6% de la población otomí habla su lengua. En 1995, esto era un total de 327.319 hablantes.

Este cálculo del INPI incluye a los niños menores de cinco años que hablan otomí. Los censos mexicanos no los cuentan. En 1995, los hablantes de otomí mayores de cinco años eran 283.263. Esto significa una pérdida de 22.927 hablantes desde 1980.

La cantidad de personas que hablan otomí ha bajado en los últimos años. Esto se debe a la migración desde sus comunidades. También a la urbanización de su territorio. Esto los obliga a vivir con personas que solo hablan español. La reducción de hablantes de otomí también es resultado de la castellanización. Este es un proceso para que los indígenas aprendan español. Por mucho tiempo, se pensó que esto significaba dejar de usar la lengua materna.

La castellanización se presentó como una forma de integrar a los indígenas a la cultura mexicana. También para mejorar sus vidas. Sin embargo, los programas de educación en español han sido criticados. Se dice que causan la pérdida de la lengua nativa. Además, no han mejorado la calidad de vida de las comunidades indígenas.

Para saber más

- Macedonia Blas Flores, candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005.

- Museo de la Cultura Hñähñu y Centro Cultural del Valle del Mezquital

Véase también

En inglés: Otomi Facts for Kids

En inglés: Otomi Facts for Kids