Historia de la pintura en Perú para niños

La historia de la pintura en el Perú es muy antigua. Comienza en la época prehispánica, cuando se usaban herramientas sencillas y tintes naturales. En ese tiempo, la pintura servía para decorar objetos de cerámica, tanto para adornar como para usar.

Cuando llegaron los conquistadores españoles, la pintura cambió y se enfocó principalmente en temas de la religión católica.

Durante la época republicana, la pintura peruana tuvo cuatro grandes etapas o estilos: el costumbrismo, la pintura académica, el indigenismo y la pintura contemporánea o modernista.

Contenido

- Orígenes de la pintura en el Perú

- La pintura durante el Virreinato del Perú

- La pintura en el Perú republicano del siglo XIX

- La pintura en el siglo XX

- Véase también

- Enlaces externos

Orígenes de la pintura en el Perú

La pintura en el Perú tiene sus inicios más antiguos en el arte rupestre. Esto se puede ver en lugares como las Cuevas de Toquepala y Lauricocha, que tienen unos 10.000 años de antigüedad.

En las civilizaciones andinas, los antiguos habitantes crearon su arte principalmente en la cerámica. Destacaron culturas como la Nazca, Mochica, Chimú, Tiahuanaco y Wari. Sin embargo, el Imperio incaico se dedicó más a copiar los diseños de los queros Tiahuanaco.

En la cultura Mochica, los artistas hacían altorrelieves en los murales de los templos. Un ejemplo es el friso en las Huacas del Sol y de la Luna, cerca de Trujillo.

La pintura durante el Virreinato del Perú

¿Cómo empezó la pintura virreinal? (1533-1620)

La pintura sobre lienzo o fresco comenzó en el Perú virreinal. Ya en 1533, mientras el conquistador español Diego de Mora pintaba al Inca Atahualpa en Cajamarca, empezaron a llegar al territorio andino muchas pinturas con temas de la nueva religión.

La pintura colonial recibió tres grandes influencias:

- La italiana, muy fuerte en el siglo XVI y principios del XVII.

- La flamenca, que fue importante desde el principio y creció en el siglo XVII.

- La española, que se vio más en el estilo barroco de los siglos XVII y XVIII, especialmente de la Escuela sevillana.

Más tarde, cuando los indígenas y mestizos se unieron al arte, nació el barroco americano. Los artistas indígenas interpretaron los temas religiosos y estilos occidentales, mezclándolos con elementos propios. Por ejemplo, pintaban santos con ropa andina o expresiones faciales andinas.

El estilo barroco en la pintura

A finales del siglo XVI, el estilo manierista dio paso al Barroco, que buscaba más realismo. En España, el Barroco se inclinó por el estilo tenebrista, usando el claroscuro (contrastes de luz y sombra) para dar forma a las figuras.

Podemos ver dos etapas del Barroco:

- La primera, llamada de la plenitud del realismo, tuvo grandes artistas en España como Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y José de Ribera.

- La segunda, llamada del desarrollo pleno del Barroco, se dio en el último tercio del siglo XVII en España. Se caracteriza por ser más dinámica y usar perspectivas arquitectónicas. Destacan Juan de Valdés Leal y Bartolomé Esteban Murillo.

La influencia de Zurbarán en Lima

Zurbarán fue muy influyente en el Barroco hispanoamericano. Lima tiene muchas obras relacionadas con su taller. Se conocen varias series de cuadros que llegaron a Lima, y cuatro de ellas han sido muy estudiadas:

- Serie del Apostolado de San Francisco el Grande (1638-1640): Se cree que Zurbarán dio el toque final a estos cuadros. La serie tiene trece obras: los doce apóstoles y un Cristo Redentor.

- Serie de Santos Fundadores de Órdenes: Llegó a Lima en 1752. Originalmente tenía 30 lienzos, pero hoy solo quedan trece.

- Serie de Arcángeles del Monasterio de La Concepción: Se atribuye a Bernabé de Ayala, alumno de Zurbarán, y se inspiró en grabados flamencos.

- Serie de los hijos de Jacob: Se cree que fue pintada por la artista limeña del siglo XVII Juana de Valera.

La famosa Escuela Cusqueña

En la primera mitad del siglo XVII, la pintura en el Cuzco recibió la influencia del maestro italiano Bernardo Bitti. Él tuvo alumnos como Pedro de Vargas y Gregorio Gamarra, que siguieron el estilo manierista.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, la pintura cusqueña cambió mucho. Esto se debió a la influencia de grabados flamencos y de la pintura de Zurbarán. Además, muchos pintores eran de origen indígena y mestizo. Entre ellos, destacaron Juan de Calderón, Martín de Loayza, Marcos Rivera, Juan Espinosa de los Monteros, Basilio Santa Cruz y Diego Quispe Tito.

La famosa Escuela Cusqueña de pintura es una de las más importantes de América. Se caracteriza por su originalidad y valor artístico, que nacieron de la mezcla del arte occidental y el deseo de los pintores indígenas y mestizos de mostrar su propia realidad y visión del mundo.

La llegada del pintor italiano Bernardo Bitti en 1583 fue clave para el desarrollo del arte cusqueño. Él introdujo el manierismo, un estilo con figuras alargadas y luz enfocada en ellas.

Hacia finales del siglo XVII, la actividad de pintores indígenas y mestizos creció mucho. La pintura se volvió "cusqueña" no solo porque la hacían artistas locales, sino porque se alejó de la influencia europea y siguió su propio camino.

La pintura en Lima en el siglo XVII

La pintura en Lima en el siglo XVII estuvo muy influenciada por el arte flamenco. Cuatro pintores importantes de esta etapa fueron Francisco Escobar, Diego de Aguilera, Andrés de Liebana y Pedro Fernández de Noriega. Ellos crearon la "Serie de la vida de San Francisco", que se encuentra en el convento de Lima.

La pintura en Lima en el siglo XVIII

En el siglo XVIII, destacaron pintores como:

- Fray Miguel Adame, conocido por sus retratos.

- Cristóbal de Aguilar, cuyas obras muestran no solo el físico, sino también el carácter de las personas.

- José Joaquín Bermejo, también famoso por sus retratos y por encargos religiosos.

¿De dónde venían los colores?

Los colores que usaban los pintores en el Virreinato venían de pigmentos minerales y colorantes orgánicos, obtenidos de plantas e insectos. Los primeros artistas españoles trajeron manuales con instrucciones para preparar y cuidar los pigmentos.

Pero también existía una tradición prehispánica del uso del color, que se fue mezclando con la española. En el siglo XVIII, Manuel de Samaniego y Jaramillo publicó el Tratado de Pintura, que incluía conocimientos nuevos basados en su experiencia.

Hoy sabemos cómo preparaban los artistas sus colores. Por ejemplo, para los rojos y naranjas usaban almagre (óxido de hierro), bermellón (sulfuro de mercurio, muy tóxico), minio (óxido de plomo) y carmín, que se obtenía de un insecto llamado cochinilla.

Los verdes se hacían con cardenillo (acetato de cobre) y malaquita (carbonato de cobre). Los azules, con azurita (otro carbonato de cobre), esmalte (pigmento de cobalto) y añil (un pigmento vegetal). Para el amarillo, usaban casi siempre oropimente (sulfuro de arsénico, muy tóxico). El blanco se obtenía de la cerusa (carbonato de plomo).

La pintura en el Perú republicano del siglo XIX

La pintura durante la Independencia (1821-1825)

Las batallas por la independencia no solo fueron en los campos de guerra. También hubo una "guerra de imágenes" para cambiar los símbolos del poder. Los ejércitos libertadores querían borrar todo lo que recordara el dominio español y crear nuevas imágenes.

Cuando se declaró la Independencia, José de San Martín usó un estandarte con el primer escudo republicano. Este escudo tenía "un sol saliendo por detrás de unas sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo". El sol en la primera bandera pudo ser una forma de conectar el nuevo poder con el pasado inca.

El diseño de este escudo y de la versión final de 1825 fue encargado al pintor Francisco Javier Cortés. La vicuña, la quina y la cornucopia fueron los elementos elegidos para representar a la nación. Estos símbolos patrios pronto aparecieron en objetos de uso diario y en lugares públicos.

Muchas de estas imágenes patrióticas no han sobrevivido. Una excepción es una estampa del grabador Marcelo Cabello, que reproduce una pintura hecha para la entrada de Simón Bolívar a Lima en 1825. Esta imagen muestra la importancia de Bolívar en la independencia. Su retrato se paseaba por las calles antes de que él llegara, lo que ayudaba a la gente a reconocerlo como el nuevo héroe.

El principal retratista de la época de la independencia fue el pintor José Gil de Castro (1780-1840). Él se había formado en los talleres de Lima durante el final de la época colonial. Su habilidad para convertir a los héroes de la Independencia en símbolos republicanos lo diferenció de otros artistas.

El fin del arte colonial (1825-1840)

Después de la independencia, los talleres de arte colonial fueron desapareciendo lentamente. El mercado local para los retratos en miniatura era pequeño y competía con pintores extranjeros. Pronto, la llegada de la fotografía en 1842, introducida por Maximiliano Danti, también afectó a los pintores.

La debilidad del Estado y la Iglesia limitó los encargos de arte. Los artistas se dedicaron al mercado de retratos, que crecía con las nuevas clases sociales. Muchos artistas, especialmente de Ecuador, viajaron por la región ofreciendo sus servicios. El retrato fue el género más popular porque no se podía exportar y había mucha demanda.

La falta de una formación artística sólida en la región se hizo evidente con la llegada de nuevos estilos. Por ejemplo, mientras en Lima aún gustaba el estilo neoclásico, el pintor Raymond Monvoisin introdujo el romanticismo francés entre 1845 y 1847.

Costumbrismo y paisajes peruanos

La pintura colonial casi no mostraba las costumbres o los paisajes locales. Se enfocaba más en figuras religiosas y escenas imaginarias. Pero a finales del siglo XVIII, con la Ilustración, creció el interés por pintar el entorno y la sociedad.

Una de las colecciones de imágenes más grandes de esta época es la serie de acuarelas encargadas por el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón, reunidas en su obra Trujillo del Perú. Los dibujantes locales, aunque no muy formados, crearon un gran catálogo visual de la región.

El costumbrismo limeño

La Independencia impulsó la descripción de costumbres y trajes típicos para mostrar la identidad de cada país. Así nació el costumbrismo. El pintor Francisco Javier Cortés empezó a desarrollar las primeras imágenes del costumbrismo peruano hacia 1818.

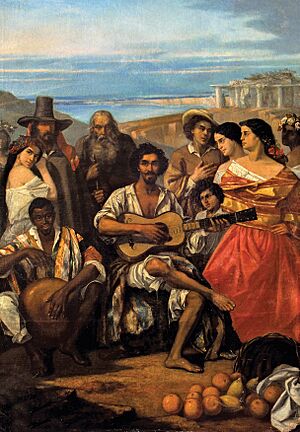

La representación de las costumbres del país se consolidó a finales de la década de 1830, cuando Ignacio Merino (1817-1876) y Pancho Fierro (1807-1879) crearon una serie de litografías de tipos y escenas de Lima. Estas imágenes, hechas principalmente con acuarela y litografía, mostraron la vida popular de la ciudad.

Artistas viajeros como Léonce Angrand y Mauricio Rugendas también dejaron un amplio registro visual de ciudades peruanas, especialmente Lima. Sus obras, junto con las de Merino y Fierro, buscaban definir la identidad local.

Merino se fue a Francia en 1850 y dejó de pintar temas limeños. Fierro, en cambio, siguió siendo el principal representante del costumbrismo peruano hasta su muerte. Sus imágenes ayudaron a crear una tradición local, mostrando las costumbres antiguas de Lima.

La repetición de estos "tipos" (personajes típicos) a lo largo del tiempo ayudó a formar una memoria colectiva. Los fotógrafos de Lima también usaron modelos con las actitudes y trajes que recordaban las imágenes de Fierro. En las últimas décadas del siglo, pintores como José Effio y Carlos Jiménez también hicieron escenas costumbristas al óleo.

El paisaje y el progreso

El paisaje también ayudó a definir la identidad nacional. Sin embargo, en la región andina, la fotografía se convirtió en el principal medio para representar el paisaje a partir de 1850. La fotografía fue muy importante para los proyectos de expansión industrial, registrando el trabajo minero, el ascenso a los Andes y la apertura de nuevas vías.

El guano fue el motor del crecimiento económico en esos años. Fotógrafos como Villroy Richardson y Henry de Witt Moulton hicieron impresionantes registros de las minas de guano en las islas Chincha en 1863.

En 1875, el estudio de Eugenio Courret fue contratado para fotografiar el nuevo ferrocarril central. Sus fotos mostraban los caminos abiertos entre las montañas, enfocándose en la proeza tecnológica del ferrocarril. El fotógrafo boliviano Ricardo Villaalba también documentó el ferrocarril del sur, pero con una visión más dramática y mostrando también monumentos y sitios arqueológicos.

Muchos fotógrafos acompañaron expediciones de viajeros y científicos por el país, como las primeras visitas a la selva. Hacia finales de siglo, con la colonización de la selva, surgieron imágenes de la región creadas por fotógrafos como George Huebner, Carlos Meyer y Charles Kroehle.

El proyecto de Fernando Garreaud en 1898 fue muy ambicioso. Produjo cientos de fotos de todo el país, compiladas en el álbum "República peruana", que presentó con éxito en la Exposición Universal de París en 1900. Sus imágenes mostraron una nueva forma de ver el paisaje cultural e histórico, dando importancia a los monumentos arqueológicos y coloniales. También sirvieron de base para las primeras tarjetas postales ilustradas, que impulsaron el turismo.

El costumbrismo regional

Además del costumbrismo de Lima, existió una pintura de costumbres y paisajes en las regiones, que a menudo fue ignorada. Esta producción era diversa y se hacía en soportes poco comunes, como los mates burilados o la talla de piedra de Huamanga.

Imágenes de la vida campesina aparecieron en la pintura del sur andino, especialmente en el Cuzco, desde finales del periodo colonial. Estas escenas a menudo se veían en los bordes de pinturas religiosas populares.

En los centros urbanos regionales, se desarrollaron otras tradiciones costumbristas. En el sur, en la zona de Tacna, estuvo activo Encarnación Mirones. En el norte, en Cajamarca y Piura, hubo una tradición similar a la ecuatoriana, con pintores como Arce Naveda.

También hubo murales costumbristas que decoraban casas, haciendas, restaurantes y chicherías populares en todo el país durante el siglo XIX. Pocos han sobrevivido debido a su carácter popular y efímero.

La talla en piedra de Huamanga también incorporó escenas costumbristas. Al principio, estas figuras se inspiraban en la moda europea, pero gradualmente mostraron personajes del entorno local. Los mates burilados, por ejemplo, pasaron de decoraciones ornamentales a representar narrativas detalladas de la vida cotidiana.

Estas formas de costumbrismo regional muestran la autonomía de la producción artística fuera de la capital. Sin embargo, las imágenes producidas desde Lima fueron las que finalmente definieron la representación oficial del país.

El renacer de la pintura

Después de la Independencia, la pintura quedó en un segundo plano, mientras que la litografía, la acuarela y la fotografía ganaban importancia. La pintura se limitó principalmente a retratos y obras privadas, sin encargos públicos.

Pero esto cambió a partir de 1840. La antigua Academia de Dibujo, el único lugar para la formación artística, se volvió muy importante. Tras la muerte de Cortés, su alumno Ignacio Merino le dio un nuevo impulso al dirigir la escuela.

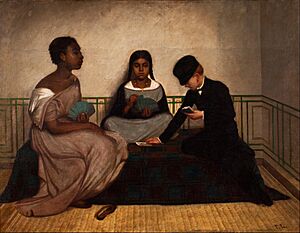

Gracias a él, surgió una nueva generación de pintores como Francisco Laso (1828-1894), Juan de Dios Ingunza (1824-1867), Luis Montero (1826-1869), Francisco Masías (1828-1894) y Federico Torrico (1830-1879). A diferencia de los artistas anteriores, esta generación venía de familias con recursos y tuvo una educación privilegiada. Ellos veían el arte como un campo propio y una expresión individual.

Aunque todos hacían retratos, su ambición académica los llevó a géneros más importantes, como la pintura histórica o bíblica. Los principales centros de formación artística eran Francia e Italia. La pintura de Montero mostró la influencia del academicismo italiano, mientras que los demás optaron por la escuela francesa.

A pesar de su legado, esta primera generación de pintores republicanos tuvo dificultades para establecer una institución artística moderna. En 1861, el pintor italiano Leonardo Barbieri organizó la "Exposición Nacional de Pintura" en Lima, la primera muestra colectiva de arte en el Perú. Sin embargo, la falta de apoyo y producción constante limitó su éxito.

La modernización de Lima (1845-1879)

Los grandes cambios en la escultura y la arquitectura comenzaron a mediados del siglo XIX, coincidiendo con el auge del guano. Este periodo vio la creación de monumentos dedicados a héroes civiles y militares en obras públicas, lo que marcó una ruptura cultural. Lima se convirtió en el centro de la innovación y el cambio para el resto del país.

El proyecto del Parque de la Exposición se enfocó en embellecer Lima. Los monumentos y esculturas transformaron la ciudad. En 1859, se instalaron doce esculturas italianas del zodiaco en la Alameda de los Descalzos. Ese mismo año se inauguró el monumento ecuestre a Simón Bolívar en la Plaza de la Inquisición, obra del italiano Adamo Tadolini. Poco después, se erigió la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo Colón.

El gran proyecto escultórico de la siguiente década fue el monumento en la Plaza Dos de Mayo, diseñado por Edmond Guillaume y Louis-Léon Cugnot. Las figuras de bronce se fabricaron en Europa y se instalaron en Lima en 1874.

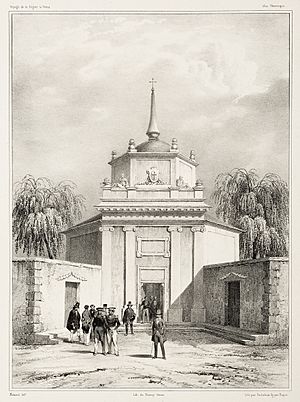

La modernización también se vio en el Cementerio Presbítero Matías Maestro, que recibió esculturas europeas gracias a la nueva clase comercial. A partir de 1859, se erigieron monumentos funerarios de importantes escultores como Rinaldo Rinaldi, Pietro Costa y Louis-Ernest Barrias. Los grandes mausoleos importados marcaron una diferencia con el pasado colonial.

Las tradiciones locales de talla no pudieron adaptarse a estas nuevas exigencias. Los escultores de madera policromada, que hacían imágenes religiosas, no podían crear obras a gran escala. Los talladores de piedra de Huamanga, aunque trabajaban en volumen, estaban limitados por la fragilidad del material. Algunos intentaron renovarse adoptando modelos clásicos y temas mitológicos.

La pintura durante la Reconstrucción Nacional (1883-1919)

La Guerra del Pacífico (1879-1883) afectó mucho el ambiente artístico. Muchos artistas jóvenes se fueron a Europa o fallecieron. El limitado escenario artístico quedó en manos de artistas menos conocidos. Sin embargo, las grandes exposiciones en el Palacio de la Exposición en 1885 y 1892 abrieron espacio a una nueva generación de pintores y a muchos artistas aficionados.

Entre 1887 y 1891, la presencia de Carlos Baca-Flor y la creación del Premio Adelinda Concha de Concha ayudaron a fortalecer el arte en Lima.

Aunque la literatura fue más crítica con la sociedad peruana de posguerra, la pintura y la escultura, ligadas al apoyo oficial, celebraron las hazañas heroicas. Juan Lepiani (1864-1933) fue un pintor destacado por sus escenas de batallas.

El nacionalismo de posguerra también impulsó la construcción de monumentos. En 1898, surgió la idea de erigir un monumento a Francisco Bolognesi, y en 1902, el escultor español Agustín Querol ganó el concurso para su diseño.

La pintura en el siglo XX

El siglo XX comenzó con las mismas tendencias del siglo anterior. Muchos artistas peruanos se fueron a estudiar al extranjero y se quedaron a vivir allí, como Federico del Campo (1837-1927), Albert Lynch (1855-1951) y Carlos Baca-Flor (1869-1941). Otros, como Abelardo Álvarez-Calderón (1847-1911) y Herminio Arias de Solís (1881-1926), regresaron después de muchos años.

Daniel Hernández (1956-1936) probablemente también se habría quedado en el extranjero si no se hubiera creado la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1918. Los artistas que emigraron influyeron en el arte local a través de reproducciones de sus obras en revistas o colecciones peruanas.

El regreso de Teófilo Castillo Guas (1857-1922) en 1905, después de más de veinte años, coincidió con un auge en las publicaciones. Castillo prefería pintar paisajes urbanos y al aire libre, con un estilo que recordaba la nostalgia colonial. También fue un crítico de arte importante, promoviendo temas nacionales y criticando la falta de instituciones artísticas hasta la fundación de la Escuela de Bellas Artes.

Inicios del siglo XX y el indigenismo

A principios del siglo XX, las ideas sobre la nación cambiaron. Se empezó a pensar que la identidad nacional se basaba en la raza y la lengua. El auge de los nacionalismos en el mundo influyó en América Latina. Se buscaba una América fuerte que tomara el relevo de Occidente.

En Perú, esto llevó a buscar las raíces del arte y el diseño moderno en las tradiciones propias del país. La cultura indígena se vio como el centro de la nación, su esencia original.

Esta idea de lo indígena se insertó en una visión dual del país, que oponía la costa a la sierra y lo criollo a lo indígena. Aunque lo indígena siempre tuvo un lugar importante, la idea del mestizaje cultural (la mezcla de culturas) no fue bien vista al principio. Para intelectuales como José Carlos Mariátegui y Luis E. Valcárcel, el mestizaje era algo negativo.

Mario Urteaga Alvarado (1875-1957) fue un pintor peruano autodidacta de Cajamarca. Aunque se le descubrió tarde en Lima, su obra ya era apreciada en su ciudad natal. A diferencia de otros pintores indigenistas formados en la Escuela de Bellas Artes, Urteaga desarrolló su trabajo en Cajamarca. Sus pinturas mostraban escenas campesinas con una mezcla de clasicismo y naturalidad.

El interés por las tradiciones autóctonas comenzó en el Cuzco en las primeras décadas del siglo. La modernización universitaria de 1909 impulsó una búsqueda en el pasado inca para encontrar una originalidad local. El auge del teatro con temas incaicos desde 1890 fue una manifestación de este fenómeno.

De esta conexión surgieron artistas como Juan Manuel Figueroa Aznar, Francisco Gonzáles Gamarra y Benjamín Mendizábal. La presentación de compañías de teatro cusqueñas en Lima desde 1917 ayudó a difundir este indigenismo en la capital. Las obras de artistas cusqueños, como las esculturas de Mendizábal inspiradas en la antigüedad clásica o las pinturas de González Gamarra, generaron discusiones sobre el nacionalismo en el arte.

El gobierno de Leguía (conocido como el Oncenio) adoptó el nacionalismo cultural como parte de su política en la década de 1920. El indigenismo se extendió a la gráfica, la música y el teatro, marcando casi todos los aspectos de la vida nacional.

Varios factores contribuyeron a este proceso cultural. Además de la orientación política del régimen de Leguía y el fortalecimiento de las instituciones culturales del Estado, un hecho fundamental fue la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) en 1918.

La ENBA fue un hito en el arte peruano. Después de muchos intentos fallidos, se consolidó un espacio para la enseñanza de las artes. Permitió el surgimiento de una primera generación de pintores y escultores formados en el país, y detuvo la emigración de artistas al extranjero. Las exhibiciones anuales de los alumnos y egresados se convirtieron en el centro de un amplio debate crítico. Por primera vez, las artes plásticas tuvieron un lugar definido en la vida pública.

El plan de estudios de Daniel Hernández se inspiró en las academias europeas. Sin embargo, la influencia decisiva en la escuela vino de Manuel Piqueras Cotolí y José Sabogal, dos jóvenes profesores que buscaron darle un carácter local al arte creado en la ENBA. Así, la nueva institución se convirtió en el punto de encuentro de diversas ideas nacionalistas, todas apoyadas por el gobierno de Augusto Leguía.

|

Véase también

- Arte del Perú

- Francisco de Zurbarán

- Escuela cuzqueña de pintura

Enlaces externos