Filosofía budista para niños

La filosofía budista explora las ideas y enseñanzas de las diferentes escuelas del budismo. Su objetivo principal siempre ha sido encontrar la manera de liberarse del sufrimiento, un estado que los budistas llaman nirvana. El camino para lograrlo incluye la acción correcta (sīla), la meditación y la sabiduría (prajña), que es ver las cosas tal como son.

Los pensadores budistas en la India y luego en Asia Oriental no solo estudiaron las enseñanzas del Buda, sino que también usaron el análisis filosófico y la razón. Han explorado temas como la ética, la lógica y la filosofía del tiempo para entender mejor este camino hacia la liberación.

El budismo temprano se basaba en lo que se podía observar con los sentidos. El Buda parecía ser un poco escéptico sobre algunas preguntas muy profundas sobre el universo, y a veces se negaba a responderlas porque no ayudaban a liberarse del sufrimiento. Con el tiempo, surgieron diferentes escuelas budistas, como las llamadas Abhidharma y las tradiciones Mahayana de Prajnaparamita (la perfección de la sabiduría), Madhyamaka (el camino medio) y Yogacara (la práctica del yoga).

La filosofía budista comenzó con las ideas de Gautama Buddha (alrededor de los siglos VI y IV antes de nuestra era). Estas ideas se encuentran en textos antiguos como las Nikayas del Canon Pali. El pensamiento budista se extendió desde la India a Asia oriental, el Tíbet, Asia central y el Sudeste Asiático, adaptándose y creando nuevas tradiciones en cada lugar. Hoy en día, las diferentes escuelas de pensamiento budista son muy importantes en el Tíbet y en países como Sri Lanka y Birmania.

El budismo busca la libertad del sufrimiento (dukkha). Como la ignorancia sobre cómo son realmente las cosas se considera una de las causas del sufrimiento, la filosofía budista se ocupa de cómo conocemos las cosas (epistemología), la naturaleza de la realidad (metafísica), la ética y la psicología. Los textos filosóficos budistas también se entienden mejor si se consideran las prácticas de meditación, que buscan cambiar nuestra forma de pensar. Algunas ideas clave son las Cuatro Nobles Verdades, la idea de que no hay un "yo" fijo (Anatta), que todo cambia (Anicca) y una cierta duda sobre preguntas muy complefjas sobre el universo.

Después de la muerte del Buda, varios grupos organizaron sus enseñanzas principales y crearon sistemas filosóficos llamados Abhidharma. Filósofos del Mahayana como Nagarjuna y Vasubandhu desarrollaron ideas como la shunyata (la vacuidad de todos los fenómenos) y «vijnapti-matra» (solo apariencia). La escuela de Dignāga o de pramāṇa se enfocó en cómo obtenemos conocimiento y en la lógica. Gracias a Dharmakirti, esta tradición de lógica budista se convirtió en el sistema principal para el conocimiento y el debate en el budismo tibetano.

Según el profesor Jan Westerhoff, las principales escuelas indias desde el 300 a.C. hasta el 1000 d.C. fueron:

- La tradición Mahasamghika («Gran Comunidad»).

- Las escuelas Sthavira («Ancianos»), que incluyen: Sarvāstivāda, Sautrāntika, Vibhajyavada (más tarde conocida como Theravada en Sri Lanka) y Pudgalavada.

- Las escuelas Mahayana, principalmente Madhyamaka, Yogachara, Tathāgatagarbha y Tantra.

Después de que el budismo dejó de ser tan fuerte en la India, estas ideas filosóficas se extendieron por Asia a través de la ruta de la seda. Continuaron desarrollándose en el budismo tibetano, el budismo de Asia Oriental y las tradiciones budistas Theravada. En tiempos más recientes, surgió el modernismo budista y el humanismo budista, influenciados por ideas occidentales, y se desarrolló un budismo occidental con aportes de la psicología moderna y la filosofía occidental.

Contenido

El Propósito de la Filosofía Budista

A diferencia de la filosofía occidental, la filosofía en la India buscaba principalmente la liberación espiritual. Se creía que si se entendía y se aplicaba una filosofía, se podía alcanzar un estado de libertad existencial.

El objetivo de la filosofía budista es una forma de libertad espiritual llamada nirvana. Para lograrlo, los budistas deben investigar cómo es el mundo. Para los filósofos budistas, las enseñanzas del Buda no debían aceptarse solo por fe, sino que debían ser confirmadas mediante el análisis lógico. Los textos budistas antiguos mencionan que una persona se convierte en seguidor de las enseñanzas budistas después de haber pensado en ellas con sabiduría. El Buda también esperaba que sus discípulos lo cuestionaran de forma crítica, investigando sus acciones y palabras, como se ve en el texto Vīmaṃsaka Sutta del Canon Pali.

El Buda y el Budismo Temprano

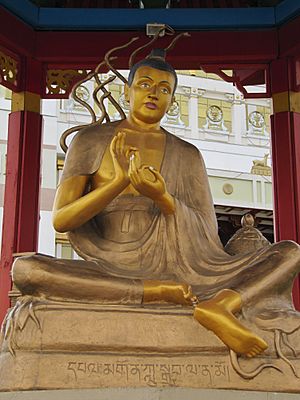

El Buda y su Camino Medio

Gautama Buda (alrededor del siglo V antes de nuestra era) fue un maestro espiritual del norte de la India. El Buda llamó a su enseñanza el camino medio. En el Discurso de la puesta en movimiento de la rueda del dharma, explica que sus enseñanzas evitan los extremos del ascetismo (como el ayuno extremo) y el hedonismo (buscar solo el placer). El Buda se dio cuenta de que un cuerpo débil no permitía que la mente se entrenara y desarrollara bien.

El Buda enseñó varias técnicas de meditación y yoga por todo el norte de la India. Sus enseñanzas se encuentran en las colecciones de textos como las Nikayas Pali y las Āgamas Chinas. Aunque el objetivo principal de las enseñanzas del Buda es alcanzar el nirvana, también incluyen un análisis de por qué sufrimos, cómo es nuestra identidad y cómo obtenemos conocimiento.

Enseñanzas Fundamentales

Algunas enseñanzas básicas aparecen en muchos textos antiguos. Los estudiosos creen que el Buda enseñó al menos algunas de estas ideas:

- El camino medio

- Las Cuatro nobles verdades

- El Noble camino óctuple

- Las tres características de la existencia:

- Sufrimiento o Duḥkha

- Transitoriedad o Anitya

- La idea de que no hay un "yo" fijo o Anātman

- Los Cinco agregados

- Pratītyasamutpāda o surgimiento dependiente

- Karma y Renacimiento

- Nirvana

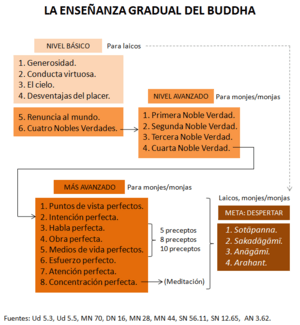

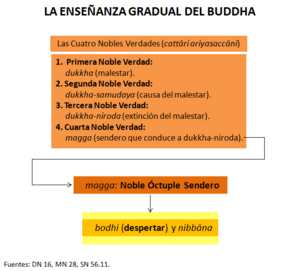

Las Cuatro Nobles Verdades

Las cuatro nobles verdades son una parte central de las enseñanzas del Buda. 1. La primera verdad es el sufrimiento (dukkha), que es la insatisfacción que existe en la vida. Esto no es solo dolor físico, sino una sensación de inquietud causada por nuestra mortalidad y por el hecho de que todo cambia. También surge cuando nos encontramos con cosas desagradables o no conseguimos lo que queremos. 2. La segunda verdad es que esta inquietud viene de varias causas, principalmente del "anhelo" y la ignorancia. 3. La tercera verdad es que si dejamos de anhelar y eliminamos la ignorancia a través del conocimiento, el sufrimiento termina. 4. La cuarta verdad es el Noble camino óctuple, que son ocho prácticas fundamentales: visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, forma de vida correcta, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta en la meditación. El objetivo, el nirvana, significa la "extinción" completa de la codicia, el odio y la ignorancia. También significa que después de la muerte de una persona iluminada, no hay más renacimiento.

El sufrimiento se explica por la originación dependiente, que es la idea de que los eventos surgen debido a ciertas condiciones. El Buda entendía el mundo como un conjunto de procesos, no de cosas fijas. Su teoría dice que los eventos están interconectados y dependen unos de otros, y que nunca son estáticos. Por ejemplo, el anhelo siempre depende de las sensaciones, y las sensaciones dependen del contacto con nuestro entorno. Esta idea de causa y efecto es importante porque muestra cómo se crea el sufrimiento y cómo se puede detener.

Para eliminar el sufrimiento, se necesita una comprensión profunda de la realidad (prajña). Aunque el análisis filosófico es necesario, no es suficiente para cambiar nuestros hábitos mentales. Para eso, se necesita la meditación, junto con la comprensión. Según el Buda, debemos entrenar la mente en meditación para ver claramente la realidad, con sus características de sufrimiento, cambio y la ausencia de un "yo" fijo. Se dice que la comprensión y la meditación trabajan juntas para "ver claramente" (vipassana) la experiencia humana, lo que lleva a la liberación.

La Idea de "No-Yo" (Anatta)

El Buda enseñó que no hay un "yo" permanente (sánscrito: atman), es decir, no hay una "esencia" fija en una persona. Esto significa que ninguna parte de una persona es invariable o esencial para su continuidad, y que no hay una parte única que represente la identidad de esa persona a lo largo del tiempo. Esta idea se opone a los conceptos Hindúes de un ser inmutable o un alma eterna. El Buda creía que aferrarse a la idea de un "yo" permanente en un mundo que siempre cambia es la causa del sufrimiento y el principal obstáculo para la liberación.

El argumento más común del Buda contra la idea de un "yo" inmutable se basa en la observación de los cinco agregados (skandhas) que forman una persona y el hecho de que estos siempre están cambiando. Este argumento se puede resumir así: 1. Todos los procesos físicos y mentales (skandhas) son temporales. 2. Si hubiera un "yo" (atman), sería permanente. 3. No hay nada más en la persona que los cinco skandhas. Por lo tanto, no hay un "yo" (atman).

Este argumento se explica en el «Anattalakkhana Sutta». Según este texto, el "yo" que parece fijo es solo el resultado de identificarse con los agregados temporales, que son procesos cambiantes. Desde este punto de vista, una "persona" es solo un nombre conveniente para un grupo de procesos y características. Un "individuo" es una idea que ponemos sobre una serie de experiencias, como la palabra "carro" es solo un nombre para las partes de un carro y cómo se relacionan. La base de este argumento es la observación, ya que todo lo que vemos está sujeto a cambios, especialmente los procesos observados en la meditación.

Otro argumento para el "no-yo" (anatta) es el "argumento de la falta de control". Se basa en que a menudo queremos cambiar partes de nosotros mismos, y que la mente busca alterar lo que le resulta insatisfactorio. Además, se basa en la idea de que una entidad no puede controlarse a sí misma (como un cuchillo corta otras cosas, pero no a sí mismo). Esto significa que el "yo" nunca podría desear cambiarse a sí mismo. Este argumento se podría estructurar así: 1. Si el "yo" (atman) existiera, sería la parte de la persona que controla. 2. El "yo" nunca podría desear ser cambiado. 3. Cada uno de los procesos físicos y mentales (skandhas) es algo que uno puede desear cambiar. 4. No hay nada más en la persona que los cinco skandhas. Por lo tanto, no hay un "yo" (atman).

Este argumento niega que haya un "controlador" permanente en la persona. En cambio, ve a la persona como un conjunto de procesos que cambian constantemente, incluyendo deseos de cambio y la conciencia de esos deseos.

El Buda también extendió su crítica del "no-yo" a la creencia brahmánica de que el Ser (Atman) era en realidad el mundo entero. Esto se ve en el «Alagaddūpama-sutta», donde el Buda argumenta que un individuo no puede sentir el sufrimiento del mundo entero. El Buda también dice que el mundo es una causa de sufrimiento (a diferencia de la idea hindú de que el Ser es feliz) y que, como no podemos controlar el mundo, el mundo no puede ser el "yo" mismo. La idea de que "este universo es el yo" es una de las ideas que el Buda rechazó. El Buda también creía que entender la verdad del "no-yo" nos lleva a la libertad y al fin del sufrimiento, mientras que la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la persona causa mucho sufrimiento.

Cómo Conocemos (Epistemología)

Todas las escuelas de filosofía india reconocen diferentes formas válidas de obtener conocimiento (pramāṇa). El Buda no aceptaba la autoridad de los textos sagrados de los Vedas, pero sí creía que era muy importante tener una comprensión correcta de la realidad para liberarse. Sin embargo, esta comprensión no era principalmente sobre el universo, sino sobre cómo surge y termina el sufrimiento en la experiencia humana. Por lo tanto, el objetivo del Buda era resolver el problema espiritual y existencial de las personas.

La forma en que el Buda entendía el conocimiento se ha comparado con el empirismo, porque se basaba en la experiencia del mundo a través de los sentidos. El Buda enseñó que la observación a través de los seis sentidos era la forma correcta de verificar cualquier afirmación. Algunos textos van más allá, diciendo que "todo" lo que existe son estas seis esferas de los sentidos, y que cualquier intento de describir otro "todo" no sería posible. Esto parece indicar que, para el Buda, las cosas en sí mismas están más allá de lo que podemos conocer.

Además, en el sutta de Kalama, el Buda les dice a unos aldeanos confundidos que la única razón válida para creer algo es la verificación en la propia experiencia personal (y la experiencia de los sabios). Rechaza cualquier verificación que venga de la autoridad, la tradición o cualquier tipo de racionalismo que construya teorías complejas. En el Tevijja Sutta, el Buda rechaza la autoridad de los brahmanes porque ninguno de ellos podía probar que habían tenido una experiencia personal de la realidad última. El Buda también enfatizó que la experiencia es el único criterio para verificar la verdad.

El estándar del Buda para la verificación personal era práctico y buscaba la salvación. Para el Buda, una creencia es verdadera solo si lleva a una práctica budista exitosa y, por lo tanto, a la eliminación del anhelo. En el Discurso al Príncipe Abhaya, el Buda dice que una creencia solo debe aceptarse si lleva a resultados positivos. Esta tendencia del Buda de ver lo verdadero en lo que es útil se ha llamado una forma de Pragmatismo.

El Buda no animaba a sus seguidores a enredarse en discusiones intelectuales solo por discutir, ya que esto era inútil y los distraía del objetivo de la iluminación. Solo la filosofía y la discusión que tienen un valor práctico para liberarse del sufrimiento se consideran importantes. Según los textos, el Buda a menudo se quedaba en silencio cuando le hacían preguntas muy complejas sobre el universo que él consideraba "reflexión imprudente". Estas "preguntas sin respuesta" incluían si el universo es eterno o no, la unidad o separación del cuerpo y el "yo", y si una persona deja de existir por completo después del nirvana y la muerte. El Buda decía que pensar en estos temas llevaba a un "enredo de puntos de vista".

Una razón para esta suspensión de juicio es que tales preguntas distraen de la actividad práctica para alcanzar la iluminación y pueden hacer que la gente confunda la comprensión conceptual con la experiencia real de la liberación. Según el Buda, el Dharma no es un fin en sí mismo o una explicación de toda la realidad, sino un conjunto práctico de enseñanzas. El Buda usó dos parábolas para aclarar esto: la "parábola de la balsa" y la "parábola de la flecha envenenada". El Dharma es como una balsa que se usa para cruzar un río y luego se deja, no para aferrarse a ella. También es como la medicina, porque lo importante es curar la herida, no los detalles de cómo se produjo. En este sentido, al Buda a menudo se le llamaba "el gran médico" porque su objetivo principal era curar el sufrimiento humano.

Ética

La ética del Buda se basa en la necesidad de eliminar el sufrimiento y en la ley del karma. La ética budista se ha comparado con la ética de la virtud, donde las virtudes budistas tienen valor por cómo se relacionan con el objetivo del nirvana.

El Buda estableció cinco preceptos (no matar, no robar, no tener conducta inapropiada, no mentir y no consumir alcohol) que eran seguidos por sus discípulos, tanto laicos como monjes. Hay varias razones por las que el Buda enseñó la importancia de la ética.

Primero, el universo está organizado de tal manera que si alguien hace algo malo a propósito, el resultado será un mal karma. Por lo tanto, es mejor evitar estas acciones negativas. Lo importante aquí es la intención, porque para el Buda, el karma es la intención. Así, dañar a alguien sin querer no crea mal karma.

Segundo, hacer acciones negativas a propósito fortalece las impurezas mentales que nos mantienen atados al ciclo de renacimiento e impiden la liberación. Por lo tanto, hacer buenas acciones a propósito es parte de la purificación mental que lleva al nirvana, la mayor felicidad. Desde esta perspectiva, los actos inmorales son poco hábiles en nuestra búsqueda de la felicidad.

La tercera razón se basa en la idea del "no-yo" y nuestro deseo natural de terminar con el sufrimiento. Como no hay un "yo" fijo, no hay razón para preferir nuestro propio bienestar al de los demás, porque no hay una base fundamental para diferenciar entre mi sufrimiento y el de otra persona. Una persona iluminada simplemente trabajaría para terminar con el sufrimiento sin juzgar, sin pensar en el concepto convencional de personas. Según este argumento, cualquiera que sea egoísta lo es por ignorancia de la verdadera naturaleza de la identidad personal.

Abhidharma: El Análisis Profundo

Las principales escuelas filosóficas budistas de la India usaron un tipo de análisis llamado Abhidharma. Este análisis buscaba organizar las enseñanzas de los primeros discursos budistas. El Abhidharma descompone la experiencia humana en eventos o sucesos momentáneos llamados "dharmas". Los dharmas son eventos temporales que dependen de otros factores, surgen y desaparecen como parte de una red de otros dharmas interconectados, y nunca se encuentran solos. Las escuelas Abhidharmicas creían que las enseñanzas del Buda en los sutras eran solo convencionales, mientras que el análisis de Abhidharma era la verdad última, la forma en que las cosas son realmente cuando las ve un ser iluminado. El proyecto Abhidharmico se ha comparado con una forma de fenomenología o filosofía de procesos. Los filósofos de Abhidharma no solo hicieron una lista de lo que creían que eran todos los dharmas, sino también las relaciones de causa y efecto entre ellos. En el análisis Abhidharmico, lo único que es realmente real es la interacción de los dharmas en una cadena de causas y efectos; todo lo demás es solo una idea o un nombre.

El filósofo Mark Siderits ha llamado a este punto de vista "reduccionismo mereológico", porque sostiene que solo las partes son reales. Los Abhidharmikas como Vasubandhu argumentaban que las cosas comunes (mesas, personas, etc.) "desaparecen al analizarlas" y que este análisis revela solo una cadena de eventos y sus relaciones.

Las Escuelas de Abhidharma

Una obra importante de la escuela Theravada es el Kathāvatthu ("Puntos de controversia"), escrita por el monje Moggaliputta-Tissa (alrededor del 327-247 a.C.). Este texto es importante porque intenta refutar varias ideas filosóficas que surgieron después de la muerte del Buda, especialmente la idea de que "todo existe" y la idea de que hay una "persona" real. Estas fueron las principales ideas filosóficas que dividieron las escuelas budistas Abhidharma en la India.

Sarvāstivāda fue una de las principales escuelas filosóficas budistas en la India. Se llama así porque cree que los dharmas existen en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Aunque el sistema Abhidharmico Sarvāstivāda comenzó como una simple clasificación de eventos mentales, sus filósofos finalmente lo refinaron en una visión muy realista, que incluía una especie de "esencia" llamada «svabhava» o "existencia intrínseca".

Otras escuelas budistas, como los Prajñaptivadins ("nominalistas"), no aceptaron el concepto de «svabhava». El texto principal del Tattvasiddhi Śāstra por Harivarman (alrededor del siglo III-IV d.C.), un influyente texto de Abhidharma, trata sobre la vacuidad (shunyata) de los dharmas.

Los Theravādins y otras escuelas como los Sautrāntikas criticaron el realismo filosófico de los Sarvāstivādins, especialmente su teoría del tiempo. Una figura importante en este debate fue Vasubandhu, quien criticó la teoría de que todo existe y defendió que los dharmas solo existen en el presente en su tratado llamado «Abhidharmakosa». Este es el texto principal de Abhidharma que se usa hoy en día en el Budismo tibetano y en el resto de Asia. Theravada también cree que los dharmas solo existen en el presente.

Una teoría importante sostenida por algunos budistas de Sarvāstivāda, Theravāda y Sautrāntika era la teoría de la "momentaneidad". Esta teoría sostenía que los dharmas solo duran un momento después de que surgen. Los Sarvāstivādins veían estos "momentos" de una manera muy pequeña, como el tiempo más corto posible.

Todas las escuelas de Abhidharma también desarrollaron teorías complejas sobre la causa y el efecto para explicar cómo los dharmas interactuaban entre sí. Otro proyecto filosófico importante fue la explicación de la percepción. Algunas escuelas, como Sarvāstivāda, explicaron la percepción como un tipo de "realismo ingenuo", mientras que otras, como Sautrāntika, preferían el "realismo representativo" y sostenían que solo percibimos los objetos indirectamente. El principal argumento de los Sautrāntikas para esto fue el "argumento del retraso temporal": como siempre hay un pequeño retraso entre el contacto del sentido con el objeto y la conciencia, lo que conocemos no puede ser el objeto externo, porque este ya no existe.

Una idea filosófica importante que fue rechazada por todas las escuelas mencionadas fue la de las escuelas Pudgalavada o "personalistas". Parecían haber sostenido que había una especie de "personalidad" en un sentido real que no se podía reducir a los cinco agregados. Esta afirmación era controvertida, ya que otros budistas de la época creían que una personalidad era solo una idea y solo real de forma convencional.

Filosofía Mahayana en la India

Desde aproximadamente el siglo I antes de nuestra era, una nueva tradición de textos comenzó a surgir en el pensamiento budista indio llamada Mahāyāna (Gran Vehículo), que poco a poco dominaría la filosofía budista india. La filosofía budista floreció en grandes monasterios y universidades como Nalanda y Vikramasila. Los filósofos del Budismo Mahāyāna continuaron los proyectos filosóficos de Abhidharma, al mismo tiempo que los criticaban e introducían nuevos conceptos e ideas. Como el Mahāyāna se aferraba a la idea de que las doctrinas son "verdaderas" si son espiritualmente beneficiosas, las nuevas teorías y prácticas se consideraron "medios hábiles". El Mahāyāna también promovió el ideal del Bodhisattva, que incluía una gran compasión por todos los seres. Un Bodhisattva es alguien que elige permanecer en el samsara (el ciclo de nacimiento y muerte) para ayudar a todos los demás seres que sufren.

Las principales escuelas y tradiciones filosóficas Mahāyāna incluyen Prajnaparamita, Madhyamaka, Tathagatagarbha, la escuela de Dignāga (epistemología), Yogācāra, Huayan, Tiantai y las escuelas Zen.

Prajñāpāramitā y Madhyamaka

Los primeros sutras de Prajñāpāramitā (alrededor del siglo I d.C.) enfatizan la vacuidad (shunyata) de los fenómenos. Se dice que la "perfección de la sabiduría" es el verdadero conocimiento de la naturaleza última de la realidad, que es ilusoria y está vacía de esencia. El Sutra del Diamante dice: «Todos los fenómenos condicionados son como un sueño, una ilusión, una burbuja, una sombra, como el rocío o un relámpago. Así los percibiremos.»

Las enseñanzas de Prajñāpāramitā están relacionadas con el filósofo budista Nāgārjuna y la escuela Madhyamaka. Nāgārjuna fue uno de los pensadores budistas indios más influyentes. Nāgārjuna presentó los argumentos clásicos para la vacuidad de los fenómenos y criticó la idea de "esencia" de las escuelas de Sarvāstivāda y Pudgalavada en su obra principal llamada «Los versos fundamentales en el camino del medio». En sus versos, Nāgārjuna usa argumentos para refutar varias teorías que asumen una esencia inherente.

Nāgārjuna afirmó una conexión directa entre las ideas de surgimiento dependiente, "no-yo" (anatta) y vacuidad (śūnyatā). Señaló que en el concepto budista temprano de originación dependiente está implícita la falta de cualquier ser sustancial que subyazga a los participantes en la originación, de modo que no tienen existencia independiente, algo identificado como vacuidad.

Después de Nāgārjuna, los filósofos de Madhyamaka continuaron su análisis y defendieron a Madhyamaka contra sus oponentes. Estos incluyeron a Aryadeva (alrededor del siglo III d.C.), alumno de Nāgārjuna; Chandrakirti (alrededor del 600-650 d.C.), quien escribió un importante comentario sobre la obra de Nāgārjuna; y Shantideva (alrededor del siglo VIII).

En China, la escuela Madhyamaka (conocida como Sānlùn) fue fundada por Kumarajiva (344-413 d.C.) quien tradujo las obras de Nagarjuna al chino.

Yogācāra

El Yogācāra (practicantes de yoga), Citta-mātra (solo mente) o Vijñānavāda (escuela de conciencia), floreció en la India desde aproximadamente el siglo III-IV hasta el siglo IX.

Está asociada con los filósofos Asanga y Vasubandhu y con varios sutras como el Sandhinirmocana y el Lankavatara.

Rechaza el realismo total del budismo Theravāda y el realismo empírico de la escuela Madhyamaka. Se inclina por una postura más compleja en la cual la realidad que percibimos no existe realmente, sino que solo parece real porque la mente puede percibir patrones de continuidad y regularidad.

La idea central del pensamiento Yogācāra es el concepto de «vijñapti-mātra», a menudo traducido como «solo impresiones» o «solo apariencia». Esto se ha interpretado como una forma de idealismo o como fenomenología.

Tathagatagarbha (Naturaleza Búdica)

Los sutras tathāgathagarbha (o naturaleza búdica), a diferencia del lenguaje budista dominante, afirman que el potencial para el despertar es inherente a todo ser consciente. Marcaron un cambio de una tendencia filosófica negativa dentro del budismo a una más positiva. Antes de estos textos, la metafísica Mahāyāna había estado dominada por enseñanzas sobre la vacuidad de la filosofía Madhyamaka. El lenguaje de este enfoque es principalmente negativo, y los sutras tathāgatagarbha pueden verse como un intento de expresar enseñanzas budistas usando un lenguaje positivo, para evitar que la gente se aleje del budismo por una falsa impresión de que es nihilista.

La palabra "yo" (atman) se usa de una manera especial en estos sutras; el "verdadero yo" se describe como la perfección de la sabiduría del "no-yo". El lenguaje que antes usaban los filósofos hindúes ahora fue adoptado, con nuevas definiciones, por los budistas para promover las enseñanzas. El tathāgatagarbha, según algunos budistas, no representa un "yo" sustancial; más bien, es una expresión positiva de la vacuidad y representa la posibilidad de alcanzar la Budeidad a través de las prácticas budistas. En esta interpretación, la intención de la enseñanza de tathāgatagarbha es práctica, no teórica.

La Escuela de Pramāṇa (Conocimiento Válido)

Dignāga (c.480-540) y Dharmakirti (alrededor del siglo VI-VII) fueron filósofos budistas que desarrollaron un sistema de epistemología (pramāṇa) y lógica en sus debates con los filósofos brahmínicos para defender la doctrina budista. Esta tradición se llama "los que siguen el razonamiento". Se asociaron con las escuelas Yogacara y Sautrantika, y defendieron las teorías de ambas. La influencia de Dignāga fue muy grande y llevó a un "giro epistemológico" entre todos los budistas y también entre los filósofos sánscritos en la India después de su muerte.

La "Escuela de Dignāga" incluye a filósofos posteriores. La epistemología que desarrollaron defiende la teoría de que solo hay dos formas válidas de conocimiento: la "percepción" (pratyaksa) y la "inferencia" (anumāṇa). La percepción es una conciencia directa de los detalles, mientras que la inferencia es razonable y conceptual.

Estos filósofos budistas defendieron la teoría de la momentaneidad, la idea de "solo impresiones", las "características específicas", el atomismo, el nominalismo y la naturaleza autorreflexiva de la conciencia. Atacaron las teorías hindúes de Dios, los universales, la autoridad de los Vedas y la existencia de un alma permanente (atman).

Tantra

La tradición de Vajrayana (el vehículo de diamante), relacionada con un grupo de textos conocidos como "los tantras budistas", se desarrolló durante el siglo VIII en el norte de la India. El tantra fue una característica clave del budismo indio posterior, y los estudiosos tántricos indios desarrollaron defensas filosóficas y explicaciones de los sistemas tántricos budistas.

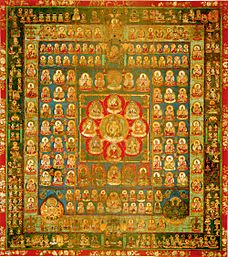

Aunque la filosofía del Vajrayana se basó en las teorías de Madhyamaka, Yogacara y la naturaleza búdica, se veía a sí misma como un camino más rápido hacia la liberación que contenía muchos métodos hábiles de ritual tántrico. La necesidad de explicar y defender los Tantras surgió de la naturaleza inusual de los rituales asociados con ellos, que incluían el uso de mantras secretos, visualizaciones complejas de mandalas llenos de deidades iracundas y otras prácticas que eran diferentes o extrañas en comparación con el pensamiento budista tradicional.

La defensa de estas prácticas se basa en la teoría de la transformación, que dice que los factores mentales negativos y las acciones físicas pueden cultivarse y transformarse en un entorno ritual.

Douglas Duckworth señala que la perspectiva filosófica de Vajrayana es una de "encarnación", que considera que el cuerpo físico y el universo ya contienen sabiduría y divinidad. La liberación y la Budeidad no se ven como algo externo o un evento futuro, sino como algo presente y accesible ahora mismo a través de las prácticas tántricas. Duckworth describe la visión filosófica del Vajrayana como una forma de panteísmo, lo que significa la creencia de que cada cosa existente es, en cierto sentido, divina y que todas las cosas expresan alguna forma de unidad.

Filosofía Tibetana

La filosofía budista tibetana es principalmente una continuación y mejora de las tradiciones indias de Madhyamaka, Yogacara y la escuela de epistemología de Dignāga. Otras influencias incluyen los Tantras budistas y los sutras de tathāgathagarbha.

El trabajo inicial de los primeros filósofos budistas tibetanos fue traducir textos indios y escribir comentarios. Los siglos XII y XIII vieron la traducción de las obras de Chandrakirti y el desarrollo del debate tibetano entre los puntos de vista "prasangika" y "svatantrika", que continúa hasta hoy.

Hay varias escuelas budistas tibetanas. Según Georges B. J. Dreyfus, la escuela Sakya tiene una posición filosófica mayormente antirrealista, mientras que la escuela Gelug tiende a defender una forma de realismo filosófico. Las escuelas Kagyu y Nyingma también tienden a seguir el antirrealismo de Sakya.

Shengtong

El siglo XIV vio un creciente interés en los textos y las ideas de la "naturaleza búdica". Esto se ve en el trabajo del tercer Kagyu Karmapa Rangjung Dorje (1284-1339).

Dolpopa Sherab Gyaltsen (1292-1361), fundador de la escuela Jonang, desarrolló una teoría llamada shentong («otro vacío»), que está muy relacionada con Yogacara. Este punto de vista sostiene que las cualidades de la Budeidad o naturaleza búdica ya están presentes en la mente, y que está vacía de toda realidad convencional que oculta su propia naturaleza como Budeidad. Según Dolpopa, se dice que todos los seres tienen una naturaleza búdica que es real, inmutable, permanente, no condicionada, eterna, feliz y compasiva. Esta idea influyó en filósofos de otras escuelas, como Nyingma y Kagyu, y también fue criticada por ser similar a las ideas hindúes de Atman.

Gelug

Je Tsongkhapa (1357-1419) fundó la escuela Gelug, que llegó a dominar el Tíbet a través de la oficina del Dalái lama. Es el mayor defensor de la visión de «Prasaṅgika Madhyamaka», y su obra está influenciada por las filosofías de Candrakirti y Dharmakirti. La obra maestra filosófica de Tsongkhapa es «Océano de la Razón». La filosofía Gelug se basa en el estudio de los textos de Madhyamaka y las obras de Tsongkhapa, así como en el debate formal.

Tsongkhapa defendió Prasangika Madhyamaka como la visión más elevada y criticó a Svatantrika. Tsongkhapa argumentó que, al establecer las cosas por sus propias características, no logran comprender completamente la vacuidad de los fenómenos. Tsongkhapa también criticó la visión Shengtong de Dolpopa, a la que consideró peligrosamente absolutista. La solución de Tsongkhapa fue promover el uso del razonamiento solo dentro del ámbito convencional de las dos verdades, lo que permite usar la razón para la ética y las reglas monásticas, mientras se sostiene que, desde el punto de vista de la verdad última, todas las cosas están vacías de existencia inherente, y por eso la verdadera iluminación es esta comprensión de la vacuidad.

Sakya

Sakya Pandita (1182-1251) fue líder de la escuela Sakya en el siglo XIII y gobernante del Tíbet. También fue uno de los filósofos budistas más importantes en la tradición tibetana, escribiendo obras sobre lógica y epistemología. En su «Tesorería de la Lógica en Cognición válida», Sakya Pandita expone la posición clásica Sakya de epistemología antirrealista, argumentando que conceptos como los universales no se conocen a través del conocimiento válido y, por lo tanto, no son objetos reales de conocimiento.

Más tarde, Sakyas como Gorampa (1429-1489) y Sakya Chokden (1428-1507) desarrollarían y defenderían el antirrealismo Sakya. Sakya Chokden también criticó la interpretación de Tsongkhapa de Madhyamaka y el Shentong de Dolpopa. La filosofía de Sakya Chokden intentó reconciliar los puntos de vista de Yogacara y Madhyamaka, viéndolos como perspectivas válidas y complementarias de la verdad última.

Nyingma y Rimé

La escuela Nyingma está fuertemente influenciada por la visión de Dzogchen (Gran Perfección) y la literatura tántrica de Dzogchen. Longchenpa (1308-1364) fue un importante filósofo de la escuela Nyingma y escribió muchas obras sobre la práctica tibetana de Dzogchen y sobre Tantra. Para Longchenpa, la base de la realidad es la claridad luminosa, «rigpa» o la naturaleza búdica, y este fundamento es también el puente entre el sutra y el tantra. La filosofía de Longchenpa buscaba establecer los aspectos positivos del pensamiento de la naturaleza búdica sin caer en el absolutismo de Dolpopa.

El siglo XIX vio el surgimiento del movimiento Rimé (no sectario, imparcial) que buscaba rechazar las críticas de la escuela Gelug sobre las visiones filosóficas Sakya, Kagyu, Nyingma y Bon, y desarrollar un sistema textual más inclusivo. Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) y Jamgön Kongtrül (1813-1899) fueron los fundadores del Rimé. El objetivo del movimiento era "un avance hacia un terreno intermedio donde se apreciaban los diferentes puntos de vista y las contribuciones de las diferentes tradiciones individuales en lugar de refutarlas". Filosóficamente, Jamgön Kongtrül defendió a Shentong como compatible con Madhyamaka, mientras que otros eruditos de Rimé, como Ju Mipham Gyatso (1846-1912) criticaron a Tsongkhapa.

El Dalái lama Tenzin Gyatso también fue influenciado por este enfoque inclusivo. Después de haber estudiado con maestros de todas las principales escuelas budistas tibetanas, su posición filosófica tiende a ser que las diferentes perspectivas sobre el vacío son complementarias.

Budismo en Asia Oriental

Tiantai

Las escuelas de budismo que existían en China antes del surgimiento de Tiantai eran generalmente trasplantes directos de la India. La escuela Tiantai, fundada por Zhiyi (538-597), fue la primera escuela filosófica budista china verdaderamente única. La doctrina de Tiantai se basó en la doctrina ekayana o "único vehículo" enseñada en el sutra del loto y buscaba unir todas las enseñanzas y textos budistas en un sistema jerárquico e inclusivo.

La metafísica de Tiantai es un holismo inmanente, que ve cada fenómeno, momento o evento como condicionado y manifestado por la totalidad de la realidad. Cada instante de experiencia es un reflejo de todos los demás, y por lo tanto, el sufrimiento y el nirvana, el bien y el mal, la Budeidad y el mal, están "intrínsecamente unidos" uno dentro del otro. Cada momento de conciencia es simplemente lo Absoluto, infinitamente presente y auto-reflexivo.

Esta metafísica está implicada en la enseñanza Tiantai de las "tres verdades", que es una extensión de la doctrina de las dos verdades de Mādhyamaka. Las tres verdades son: la verdad convencional de la apariencia, la verdad del vacío (shunyata) y la tercera verdad del "Centro exclusivo" o camino medio. Esta tercera verdad es lo Absoluto y se expresa diciendo que nada es "ni lo mismo ni diferente" que cualquier otra cosa, sino que cada fenómeno es la totalidad absoluta de todas las cosas que se manifiestan como algo particular. Todo se contiene mutuamente en cada cosa individual. Todo es un reflejo de "La Realidad Última de Todas las Apariencias" y cada pensamiento "contiene tres mil mundos".

Aunque Zhiyi escribió "un pensamiento contiene tres mil mundos", esto no implica idealismo. Según Zhiyi, "los objetos de los aspectos verdaderos de la realidad no son algo producido por budas, dioses u hombres. Existen inherentemente por sí mismos y no tienen principio". Esto es entonces una forma de realismo, que ve a la mente como interconectada e inseparable del mundo. En el pensamiento de Tiantai, la realidad última es simplemente el mundo de los eventos o dharmas interconectados.

Huayan

La escuela Huayan desarrolló la doctrina de "interpenetración" o "coalescencia", basada en el Avataṃsaka Sūtra. Huayan sostiene que todos los fenómenos están profundamente interconectados, surgiendo mutuamente y cada fenómeno contiene a todos los demás. Se usan varias metáforas para ilustrar esta idea. Una se conoce como la red de Indra. La red tiene joyas que reflejan todas las otras joyas, y esas reflexiones también contienen todos los demás reflejos, hasta el infinito.

Fazang (643-712), uno de los pensadores más importantes de Huayan, escribió "Ensayo sobre el León de Oro" y "Tratado de las Cinco Enseñanzas", que contiene otras metáforas para la interpenetración de la realidad, como la casa de los espejos. Fazang introdujo la distinción de "el Reino de los Principios" y "el Reino de las Cosas". Esta teoría fue desarrollada por Cheng-guan (738-839) en la gran tesis de Huayan de "los cuatro Dharmadhatu", que son: el Reino de Principio, el Reino de las Cosas, el Reino de la No Interferencia entre Principio y Cosas, y el Reino de la No Interferencia de Todas las Cosas.

Aunque Tiantai y Huayan mantienen la interpenetración de todas las cosas, su metafísica tiene algunas diferencias. La metafísica de Huayan está influenciada por el pensamiento Yogachara y es más cercana al idealismo. El sutra Avatamsaka compara el mundo con un sueño, una ilusión. El sutra dice que nada tiene verdadera realidad, ubicación, comienzo y fin, o naturaleza sustancial. El Avatamsaka también afirma que "el mundo es ilusorio, solo lo hace una sola mente" y Fazang se hace eco de esto escribiendo "fuera de la mente no hay una sola cosa que pueda ser aprehendida". Sin embargo, en Huayan, la mente tampoco es real, sino también vacía. La verdadera realidad en Huayan se compara con un espejo, mientras que los fenómenos se comparan con los reflejos en el espejo.

Chan y Zen

La filosofía del budismo chan chino y el zen japonés se basa en varias fuentes, incluyendo Madhyamaka, Yogacara, el Laṅkāvatāra Sūtra, Huayan y los textos de la naturaleza búdica. Un tema importante en Chan es el de la "iluminación repentina", la idea de que la iluminación ocurre de una sola vez en un destello de comprensión. Esta visión fue promovida por Shenhui y es un tema central discutido en el Sutra de Huineng.

La filosofía de Huayan también influyó en Chan. La teoría del cuádruple Dharmadhatu influyó en los Cinco Rangos de Dongshan Liangjie (806-869), el fundador del linaje Caodong. Guifeng Zongmi, que también era un patriarca del budismo Huayan, escribió extensamente sobre la filosofía de Chan y sobre el sutra Avatamsaka.

En Japón, el fundador de Soto Zen, Dogen (1200-1253), escribió muchas obras sobre la filosofía del Zen, y el Shobogenzo es su obra maestra.

Zhenyan y Shingon

El budismo esotérico chino se refiere a las tradiciones tántricas que florecieron en China. Los maestros tántricos Śubhakarasiṃha, Vajrabodhi y Amoghavajra, establecieron la tradición budista esotérica de Zhenyan (真言, palabra verdadera o mantra) en la dinastía Tang desde el año 716 hasta el 720. Kūkai (774-835) es un importante filósofo budista japonés y el fundador de la escuela japonesa Shingon. Escribió sobre una amplia variedad de temas.

La filosofía de Kūkai se basa en el Mahavairocana Tantra y el Vajrasekhara Sutra. Su obra «Benkenmitsu nikkyôron» describe la diferencia entre el budismo Mahayana tradicional y el budismo tántrico esotérico. En la base del pensamiento de Kūkai está la doctrina Trikaya, que sostiene que hay tres "cuerpos del Buda". Según Kūkai, el budismo esotérico tiene el Dharmakaya (la encarnación de la verdad) como su fuente, que está asociada con el Buda Vairocana. El Dharmakaya está encarnado en la realidad y la verdad absolutas. Es en su mayoría indescriptible, pero se puede contactar a través de prácticas esotéricas como mudras y mantras.

Dainichi significa "Gran Sol" y Kūkai usa esto como una metáfora para el gran Buda primordial, cuya enseñanza y presencia ilumina y lo impregna todo, como la luz del sol. Esta presencia significa que cada ser ya tiene acceso a la iluminación y la naturaleza búdica, y que debido a esto, existe la posibilidad de "convertirse en Buda en esta existencia encarnada".

Filosofía Moderna

En Sri Lanka, los modernistas budistas como Anagarika Dharmapala (1864-1933) y Henry Steel Olcott intentaron demostrar que el budismo era racional y compatible con ideas científicas modernas, como la teoría de la evolución. Dharmapala también argumentó que el budismo incluía un elemento social, interpretándolo como liberal y democrático.

En la China del siglo XX, el modernista Taixu (1890-1947) abogó por una reforma del budismo. Promovió la idea de una Tierra Pura budista, no como un lugar místico, sino como algo posible de crear aquí y ahora en este mismo mundo, y que se podría lograr a través de un "Budismo para la vida humana", libre de creencias sobrenaturales. Taixu también escribió sobre las conexiones entre la ciencia moderna y el budismo, sosteniendo que "los métodos científicos solo pueden confirmar la doctrina budista, nunca pueden ir más allá de ella".

Uno de los pensadores modernistas más influyentes del budismo tibetano es Gendün Chöphel (1903-1951), quien, según Donald S. López Jr., "fue sin duda el intelectual tibetano más importante del siglo XX". Gendün Chöphel viajó por toda la India y escribió una gran variedad de material, incluyendo obras que promovían la importancia de la ciencia moderna para sus compatriotas tibetanos y también textos filosóficos.

En el Sudeste Asiático, pensadores como Buddhadasa, Thich Nhất Hạnh, Sulak Sivaraksa y Aung San Suu Kyi han promovido una filosofía del budismo socialmente comprometido y han escrito sobre la aplicación política del budismo.

La filosofía budista japonesa estuvo fuertemente influenciada por el trabajo de la Escuela de Kioto, e incluye pensadores como Kitaro Nishida, Keiji Nishitani, Hajime Tanabe y Masao Abe. Ellos pusieron las ideas budistas en diálogo con la filosofía occidental, especialmente con filósofos europeos.

El budista zen japonés D.T. Suzuki (1870-1966) fue fundamental para llevar el budismo Zen a Occidente y sus obras modernistas fueron muy influyentes en los Estados Unidos. La visión de Suzuki era un budismo Zen influenciado por el romanticismo y el trascendentalismo, que promovía la libertad espiritual como "una conciencia liberadora espontánea que trasciende el intelecto racional y la convención social".

Los monjes y sacerdotes budistas occidentales como Nanavira Thera, Bhikkhu Bodhi, Nyanaponika Thera, Robert Aitken, Taigen Dan Leighton y Matthieu Ricard han escrito textos sobre filosofía budista. Una característica del pensamiento budista en Occidente ha sido el deseo de diálogo e integración con la ciencia y la psicología moderna. Otra tendencia filosófica budista occidental ha sido el proyecto de hacer el budismo más secular, como se ve en las obras de Stephen Batchelor.

La filosofía comparativa entre el pensamiento budista y el occidental comenzó con el trabajo de Charles A. Moore, quien fundó la revista académica, «Philosophy East and West».

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Buddhist philosophy Facts for Kids

En inglés: Buddhist philosophy Facts for Kids

- Budismo y filosofía occidental

- Filosofía Taoísta

- Filosofía Hindú

- Filosofía Yoga

- Filosofía china

- Filosofía cristiana, judía y hebrea

- Bardo budista

- Realidad en el budismo