Epistemología para niños

La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento. Su nombre viene del griego epistḗmē (que significa "conocimiento justificado como verdad") y lógos (que significa "estudio"). En pocas palabras, la epistemología se pregunta: ¿qué es el conocimiento, cómo lo obtenemos y qué tan confiable es?

Esta área de estudio explora cómo llegamos a saber lo que sabemos. También analiza las condiciones históricas, psicológicas y sociales que influyen en cómo se obtiene el conocimiento científico. Además, busca definir conceptos importantes como la verdad, la objetividad y la realidad.

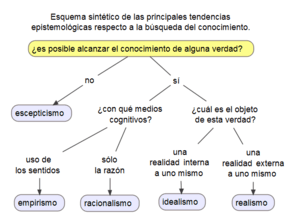

Algunas preguntas clave que la epistemología intenta responder son: "¿Cómo conocemos las cosas?", "¿De dónde viene nuestro conocimiento?", "¿Cómo sabemos si algo es verdadero o falso?" y "¿Qué tipos de conocimiento existen?". El objetivo no es estudiar un conocimiento específico, sino entender el proceso de conocer en sí mismo.

Generalmente, los debates en epistemología se centran en cuatro áreas principales:

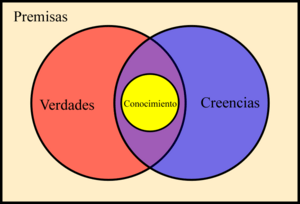

- Analizar qué es el conocimiento y qué condiciones se necesitan para que una creencia se considere conocimiento, como la verdad y la justificación.

- Investigar las posibles fuentes de conocimiento y creencias válidas, como lo que percibimos, la razón, la memoria y lo que otros nos cuentan.

- Estudiar cómo se organiza el conocimiento o las creencias válidas. Por ejemplo, si todas las creencias válidas deben venir de ideas básicas y justificadas, o si solo necesitan ser un conjunto de ideas que tengan sentido juntas.

- Explorar el escepticismo, que cuestiona si es posible tener conocimiento. También se pregunta si el escepticismo es una amenaza para lo que creemos saber y si se pueden refutar los argumentos escépticos.

Las teorías sobre tipos específicos de conocimiento, como el conocimiento en las ciencias físicas o en la psicología, también forman parte de la epistemología.

Contenido

¿Cómo se relaciona la epistemología con otras áreas de estudio?

Es importante no confundir la epistemología con otras disciplinas similares:

- La gnoseología: Muchos expertos, especialmente en el mundo anglosajón, usan "epistemología" como sinónimo de "gnoseología" o "teoría del conocimiento". Sin embargo, en español, la gnoseología se ocupa del conocimiento en general (el común, el filosófico, el científico), mientras que la epistemología se enfoca más en el conocimiento científico.

- La filosofía de la ciencia: La epistemología a menudo se confunde con la filosofía de la ciencia. Esta última es más amplia y discute algunas ideas que la epistemología no cuestiona. Por ejemplo, la filosofía de la ciencia puede preguntarse si existe una realidad objetiva que la ciencia pueda estudiar. La epistemología, en cambio, a menudo asume que sí existe o que esa pregunta no afecta cómo se obtiene o valida el conocimiento.

- La metodología: La metodología es más específica que la epistemología. Un metodólogo se enfoca en cómo ampliar el conocimiento ya aceptado por la ciencia. Por ejemplo, para un metodólogo, la estadística es una herramienta útil para crear nuevas ideas a partir de datos. Un epistemólogo, en cambio, podría cuestionar el valor de esos datos o de la estadística misma.

Conceptos clave en epistemología

¿Qué es el conocimiento?

Casi todos los debates en epistemología giran en torno al conocimiento. En general, el "conocimiento" es estar familiarizado, consciente o comprender algo. Esto puede incluir hechos (saber que algo es verdad), habilidades (saber cómo hacer algo) o personas u objetos (conocer a alguien o algo).

Los filósofos distinguen tres formas de "conocer":

- Saber que: Conocer la verdad de una afirmación (por ejemplo, saber que 2 + 2 = 4).

- Saber cómo: Entender cómo realizar una acción (por ejemplo, saber cómo sumar).

- Conocer por familiaridad: Percibir directamente un objeto o estar familiarizado con él (por ejemplo, conocer a una persona o una ciudad).

La epistemología se enfoca principalmente en el primer tipo: el conocimiento de hechos o proposiciones. Aunque en español usamos el mismo verbo "saber" o "conocer" para estas ideas, otros idiomas tienen verbos diferentes para cada una.

Conocimiento a priori y a posteriori

Una distinción muy importante en epistemología es entre el conocimiento que se puede obtener a priori y el que se obtiene a posteriori.

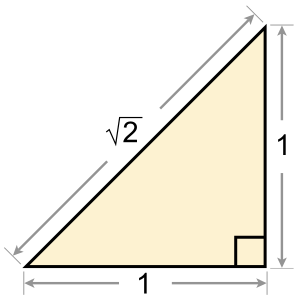

- Conocimiento a priori: Es el que se conoce sin necesidad de la experiencia. Se llega a él por la razón, antes de experimentar algo. Por ejemplo, saber que "todos los solteros no están casados" no requiere ver a muchos solteros.

- Conocimiento a posteriori: Es el que se conoce a través de la experiencia. Se basa en lo que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, saber que "el cielo está nublado" requiere que lo veas.

Las ideas que dan más importancia al conocimiento a priori se llaman racionalistas. Las que enfatizan el conocimiento a posteriori se llaman empiristas.

¿Qué es una creencia?

La creencia es un concepto central en epistemología. Una creencia es una actitud que una persona tiene hacia algo que considera verdadero. Por ejemplo, creer que la nieve es blanca es aceptar que la afirmación "la nieve es blanca" es verdad.

Las creencias pueden ser activas (cuando piensas en ellas) o latentes (cuando las tienes, pero no estás pensando en ellas en ese momento). Aunque no todos los filósofos están de acuerdo en qué es exactamente una creencia, la mayoría piensa que tener la disposición de decir que algo es verdad cuenta como tener esa creencia.

¿Qué es la verdad?

La verdad es la cualidad de estar de acuerdo con los hechos o la realidad. Para la mayoría de los filósofos, la verdad es cuando lo que decimos o pensamos coincide con el mundo real, que existe independientemente de nuestra mente. Esto se conoce como la teoría de la correspondencia de la verdad.

Casi todos los filósofos que estudian el conocimiento están de acuerdo en que para que algo sea conocimiento, debe ser verdadero. Sin embargo, hay menos acuerdo sobre si una persona debe saber por qué algo es verdadero para poder conocerlo.

¿Qué es la justificación?

En epistemología, una creencia está justificada si tienes buenas razones para mantenerla. La justificación es la "razón" por la que alguien cree algo de manera lógica. Las fuentes de justificación pueden ser la experiencia de los sentidos, la razón o lo que nos dicen personas confiables.

Es importante recordar que una creencia justificada no siempre es verdadera. Una persona podría tener muy buenas razones para creer algo, pero esa creencia podría resultar ser falsa.

Por ejemplo, Platón en su diálogo Teeteto discute qué es el conocimiento. Él dice que una creencia verdadera por sí sola no es suficiente. Si alguien cree que se va a recuperar de una enfermedad y resulta ser cierto, pero su creencia no se basaba en razones médicas, sino solo en optimismo, entonces no sabía que se recuperaría, porque su creencia no tenía justificación. Por eso, muchos filósofos piensan que el conocimiento es una creencia verdadera justificada. Esto significa que para saber algo, no solo debes creerlo y que sea verdad, sino que también debes tener una buena razón para creerlo.

Falsabilidad: ¿Cómo sabemos si una idea es científica?

En filosofía de la ciencia, la falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es uno de los dos pilares del método científico, siendo la reproducibilidad el otro.

Según el falsacionismo, toda proposición científica válida debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Una de sus principales implicaciones es que la corroboración experimental de una teoría científicamente «probada» —aun la más fundamental de ellas— se mantiene siempre abierta a escrutinio.

El falsacionismo, en todas y cada una de sus múltiples formas, es una idea interesante, pero insuficiente como para caracterizar qué es lo que es ciencia o para resolver el problema de la demarcación. Sufre de una serie de dificultades lógicas y epistemológicas, que deberían detenernos, si lo que buscamos es obtener una respuesta en cuanto a qué es buena ciencia y qué no.

La falsabilidad es la idea de que una teoría o hipótesis científica debe poder ser probada y, si es incorrecta, demostrarse que lo es. Es decir, debe haber alguna forma de demostrar que es falsa. Por ejemplo, la idea de que "todos los cisnes son blancos" es falsable, porque si encuentras un cisne negro, demuestras que la idea es falsa.

Esta capacidad de ser refutada es uno de los pilares del método científico, junto con la posibilidad de repetir los experimentos. Según esta idea, incluso las teorías científicas más aceptadas siempre están abiertas a nuevas pruebas y pueden ser revisadas.

¿Qué son las revoluciones científicas?

En epistemología e historia de la ciencia, una revolución científica es el momento en que la producción científica deja de reproducir los esquemas de la denominada ciencia normal y se produce un cambio de paradigma científico.

El término fue acuñado por Thomas Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones científicas aunque muy a menudo se restringe su uso a una época histórica en concreto, la Revolución científica de los siglos XVI y XVII, que es el sentido en que lo usó Alexandre Koyré. El concepto kuhniano de revolución científica implica una especial relación entre las condiciones socioeconómicas y el entorno intelectual.

Una revolución científica es un momento en la historia de la ciencia en el que las ideas y formas de pensar cambian drásticamente. Es cuando la ciencia deja de seguir los patrones habituales y se produce un "cambio de paradigma". Esto significa que las viejas formas de entender el mundo son reemplazadas por nuevas.

El filósofo Thomas Kuhn popularizó este término. Un ejemplo famoso es la Revolución científica de los siglos XVI y XVII, cuando pensadores como Copérnico y Galileo Galilei cambiaron nuestra comprensión del universo.

¿Qué significa inconmensurabilidad en filosofía?

En filosofía de la ciencia, la inconmensurabilidad es la imposibilidad de comparación de dos teorías cuando no hay un lenguaje teórico común. Si dos teorías son inconmensurables entonces no hay ninguna manera de compararlas y decir cuál es mejor y correcta.

En filosofía de la ciencia, la inconmensurabilidad se refiere a la dificultad de comparar dos teorías cuando no comparten un lenguaje o conceptos básicos. Si dos teorías son inconmensurables, es muy difícil decir cuál es mejor o más correcta, porque no hay una base común para evaluarlas.

Historia de la epistemología

La epistemología tiene raíces muy antiguas, que se remontan a la Antigua Grecia.

La epistemología en la Antigüedad

Filósofos griegos como Parménides y Platón ya se preguntaban sobre el conocimiento. Para ellos, existía una diferencia entre episteme (conocimiento verdadero y bien pensado) y doxa (conocimiento común u opinión, sin mucha reflexión). Por eso, la palabra "epistemología" a menudo se usa como sinónimo de "teoría del conocimiento".

Platón creía que las ideas o "formas" existían antes que los objetos que vemos en el mundo. En cambio, Aristóteles, otro gran pensador, sostenía que todo conocimiento comienza con la experiencia que obtenemos a través de nuestros sentidos. Para él, no podemos conocer el mundo si no interactuamos directamente con él y luego usamos nuestra inteligencia para entenderlo.

El Renacimiento y el nacimiento de la ciencia moderna

La epistemología, tal como la conocemos hoy, empezó a tomar forma en el Renacimiento. En esta época, el conocimiento científico se convirtió en el análisis y la comprensión de cómo la realidad se nos presenta a través de la experiencia.

Pensadores importantes como Kepler, Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, Locke, Leibniz y Kant contribuyeron a desarrollar esta forma de pensar sobre la ciencia. Sus obras, como Discurso del método de Descartes, aunque no eran solo de epistemología, ofrecieron ideas clave para entender cómo se construye el conocimiento.

La búsqueda de la certeza en la Edad Moderna

Los siglos XVII y XVIII fueron muy importantes para la epistemología. Fue entonces cuando Descartes inició una "búsqueda de certeza", tratando de encontrar una base sólida para el conocimiento. Otros filósofos de la época siguieron su ejemplo.

Immanuel Kant estudió la teoría del conocimiento para ver si era posible reconstruir la metafísica como una ciencia. Se preguntó:

- ¿Qué puedo saber? (Relacionado con la Metafísica)

- ¿Qué debo hacer? (Relacionado con la Ética)

- ¿Qué me está permitido esperar? (Relacionado con la Religión)

Con estas preguntas, Kant quería entender los límites y posibilidades del ser humano en estos campos. Para ello, escribió su famosa obra Crítica de la razón pura.

La epistemología en el siglo XIX

A principios del siglo XIX, obras como La filosofía del espíritu humano de Dugald Stewart y Curso de filosofía positiva de Augusto Comte sentaron las bases para la epistemología moderna.

Dos libros fundamentales que ayudaron a definir el contenido de la epistemología fueron Wissenschaftslehre (1837) de Bernard Bolzano y Filosofía de las ciencias inductivas (1840) de William Whewell. Bolzano se centró en la lógica y anticipó problemas de la metalógica actual. Whewell, por su parte, usó un método histórico-crítico, estudiando la historia de las ciencias para entender sus ideas y procedimientos fundamentales.

En el siglo XIX, también hubo muchos otros intentos de desarrollar una epistemología científica, siguiendo la línea del empirismo y el positivismo. Filósofos como John Stuart Mill y Herbert Spencer continuaron estas ideas.

La epistemología en el siglo XX

En el siglo XX, la epistemología científica se dividió en tres grandes corrientes: el neopositivismo lógico, el racionalismo crítico y el pospopperianismo.

El neopositivismo lógico tuvo como predecesores a Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Bajo su influencia, se formó el Círculo de Viena en los años veinte. Este grupo, con miembros como Moritz Schlick y Rudolf Carnap, fue la primera gran escuela de epistemología científica del siglo XX.

En segundo lugar, surgió el racionalismo crítico, liderado por Karl Popper. Esta corriente criticó las ideas principales del Círculo de Viena y propuso una nueva forma de entender la teoría de la ciencia. Las ideas de Popper, como la falsabilidad, tuvieron una gran influencia en la teoría de la ciencia durante los años 50 y 60.

Finalmente, están los autores pospopperianos. Estos filósofos, como Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e Imre Lakatos, desarrollaron sus propias ideas, influenciados tanto por el positivismo como por Popper, pero sin identificarse completamente con ninguno de ellos.

Origen de la palabra "epistemología"

La palabra epistemología viene del griego antiguo epistēmē ("conocimiento") y del sufijo -logia ("estudio" o "discurso lógico").

Antes de que la palabra "epistemología" se usara en inglés, existía el término alemán Wissenschaftslehre, que significa "teoría de la ciencia". Este término fue introducido por los filósofos Johann Fichte y Bernard Bolzano a finales del siglo XVIII.

La palabra "epistemología" apareció por primera vez en inglés en 1847. Fue introducida en la literatura filosófica por el filósofo escocés James Frederick Ferrier en 1854, quien la usó en su libro Institutes of Metaphysics para referirse a "la doctrina o teoría del conocer".

Es importante saber que el término francés épistémologie tiene un significado más específico que el inglés "epistemology". En Francia, se usa para referirse solo a la filosofía de la ciencia, es decir, al análisis de cómo se produce el conocimiento científico, a menudo desde una perspectiva histórica.

La naturalización de la epistemología

El filósofo del siglo XX Willard Van Orman Quine propuso la "naturalización" de la epistemología. Quine argumentó que las formas tradicionales de justificar lo que llamamos "conocimiento" se hacían antes de considerar los descubrimientos de las ciencias naturales, como la neurociencia y la psicología de la cognición.

Quine pensaba que este enfoque era dogmático, porque no se basaba en la experiencia ni en la posibilidad de revisar las ideas, como lo hace la ciencia moderna. Él propuso que las ideas sobre el conocimiento siempre deben evaluarse junto con lo que nos dicen las ciencias de la cognición.

Esto significa que nuestras ideas sobre el conocimiento son tan revisables y pueden cambiar tanto como las de cualquier otra área de la ciencia. Esta propuesta de Quine surgió como una crítica al empirismo positivista de su época, representado por filósofos como Rudolf Carnap.

Véase también

En inglés: Epistemology Facts for Kids

En inglés: Epistemology Facts for Kids