Indigenismo para niños

El indigenismo es una idea o movimiento que busca representar, defender o integrar a los pueblos indígenas dentro de los países de América Latina. Aunque algunas formas de indigenismo han ayudado a reconocer las culturas originales y a mejorar la vida de los pueblos indígenas, otras han sido criticadas por ser demasiado protectoras o por intentar que los indígenas adopten las costumbres de la mayoría.

Este término se usa mucho para hablar de las políticas que los gobiernos han creado desde el siglo XX en países como México, Perú, Bolivia y Brasil. También se refiere a los estudios y escritos de personas no indígenas que quieren entender o mostrar la realidad de los pueblos indígenas desde un punto de vista nacional o de cambio.

A veces, se diferencia del indianismo, que se refiere a movimientos políticos liderados directamente por los propios indígenas. Estos movimientos se enfocan en que los pueblos indígenas tomen sus propias decisiones, tengan derechos colectivos y controlen sus tierras.

Contenido

Historia del Indigenismo

Orígenes en América

Las primeras ideas del indigenismo se pueden encontrar en un sermón del fraile dominico Antonio de Montesinos en diciembre de 1511. Desde entonces, el indigenismo ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Incluso durante la época de la administración española, ya existían algunas formas de indigenismo, aunque diferentes. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando los países hispanoamericanos se hicieron independientes, el interés por el indigenismo disminuyó.

En México, las políticas indigenistas empezaron a tomar forma con la Revolución mexicana en 1910. Estas políticas se hicieron más fuertes a partir de 1920, cuando el país se estabilizó después de la revolución. El objetivo de estas políticas era que la población indígena se integrara a la cultura y la nación mexicana, principalmente a través de la educación. Desde 1936, el Departamento de Asuntos Indígenas ha trabajado para integrar a la población indígena. Esta tarea pasó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939.

En la década de 1920, hubo un nuevo interés en el indigenismo en toda América. México impulsó programas de integración a través de la educación, y en Estados Unidos se empezó a cuestionar la política de reservas indígenas. Después de que los pueblos originarios fueran derrotados militarmente a finales del siglo XIX, tanto Estados Unidos como Canadá implementaron políticas estrictas de reservas. Sin embargo, en los años veinte, las malas condiciones de vida en estas tierras generaron muchas críticas.

Como respuesta, el presidente Franklin D. Roosevelt impulsó una nueva política indigenista. Nombró a John Collier como Comisionado de la Oficina de Asuntos Indígenas, cargo que ocupó de 1933 a 1945. Esta política fue parte del New Deal y se conoció como el Indian New Deal (o «nuevo trato indio»).

En 1931, John Collier y el antropólogo mexicano Manuel Gamio hablaron sobre la necesidad de crear una organización que coordinara información antropológica y compartiera experiencias sobre políticas indigenistas en toda América. Esta idea se discutió formalmente en la Octava Conferencia Panamericana en Lima en 1938. De ahí surgió el Primer Congreso Indigenista Interamericano, que se celebró en 1940 en Pátzcuaro, México. En este congreso, se aprobó la creación del Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I.), con sede en Ciudad de México. El I.I.I. se inauguró en 1942. Después de la muerte de Moisés Sáenz, quien fue su principal impulsor, Manuel Gamio asumió la dirección del instituto hasta su fallecimiento en 1960.

Después del Primer Congreso Indigenista Interamericano, el indigenismo se convirtió en la política oficial de varios países de América. Así, las ideas y acciones de los gobiernos relacionadas con las poblaciones indígenas se agruparon bajo el término «indigenismo». Sin embargo, han surgido otras ideas, como el «anarcoindigenismo», que buscan un indigenismo independiente de las políticas del gobierno.

Desde finales del siglo XX, el término indigenismo también se ha usado para referirse a ciertas organizaciones indígenas en América Latina.

Políticas Indigenistas

Las primeras ideas de una política indigenista se encuentran en las Cortes de Cádiz, donde personas liberales intentaron representar a la población indígena. Los pueblos indígenas han sido históricamente apartados, viviendo en zonas lejanas de los centros de poder, en lugares difíciles o en las áreas más pobres de las ciudades. Según el indigenismo, para que se integren, necesitan participar en la vida ciudadana y social, y recibir apoyo para su desarrollo y autonomía.

El antropólogo Jaime Beltrán explica que en las regiones donde la mayoría de las comunidades indígenas han sobrevivido, lo urbano influye más que lo rural. Estas comunidades se conectan con otros grupos de la población de forma desigual, quedando en una posición de menor poder. El indigenismo, en este sentido, ha buscado liberar a los pueblos indígenas de estas condiciones difíciles.

A diferencia de otras ideas, el indigenismo reconoce que las culturas indígenas son únicas y que tienen derecho a un trato especial para compensar siglos de discriminación y exclusión. Sin embargo, cuando los indigenistas proponen que los indígenas se integren a la sociedad nacional y global, a veces asumen que esta última tiene todo lo necesario para su "mejora", pensando que la inclusión en la sociedad dominante es el camino para su desarrollo.

El sociólogo Alejandro Marroquín dice que el indigenismo, como política de los estados, busca "atender y resolver los problemas de las poblaciones indígenas, para integrarlas a la nación". Él clasifica el indigenismo en cuatro tipos:

- Indigenismo político, reformista o revolucionario: Surge como una propuesta para que los indígenas participen en grandes cambios nacionales, como en las revoluciones de México y Bolivia. Se enfoca en la mejora social, la lucha por la tierra y la oposición a grupos de poder.

- Indigenismo comunitario: Es una forma del indigenismo político que busca fortalecer la propiedad colectiva de la tierra y mantener las costumbres de las comunidades.

- Indigenismo desarrollista: Propone integrar a los pueblos indígenas y sus tierras en el desarrollo económico y el mercado. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por sus efectos negativos, como el daño al ambiente, la migración y el aumento de las diferencias sociales entre ricos y pobres.

- Indigenismo antropológico: Ha servido de base para los otros tipos de indigenismo, dando ideas y métodos para su aplicación y evaluación.

Indigenismo por País

México

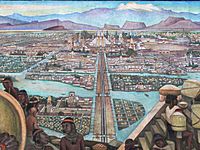

En México, el indigenismo comenzó en 1940 en Pátzcuaro. Los gobiernos que surgieron de la Revolución Mexicana querían construir una nación unida. Por eso, la política indigenista se entendió como un plan del Estado para cambiar la forma de vida de los pueblos indígenas. El congreso indigenista fue convocado por el presidente Lázaro Cárdenas.

Este proceso fue social y a veces con conflictos, centrado en la situación política de los pueblos indígenas y sus derechos. Para el indigenismo del siglo XX, el indígena era visto principalmente como una categoría socioeconómica, y la diferencia cultural era secundaria. Se consideraba que los indígenas estaban "marginados" porque no disfrutaban de los "beneficios de la civilización", pero sí sufrían sus problemas: explotación, pobreza y falta de derechos.

Perú

En Perú, al principio, la idea de un nacionalismo que valoraba a los incas podía convivir con una fuerte oposición a los indígenas, bajo la frase "Incas sí, Indios no" durante gran parte del siglo XIX. Aunque después de la guerra con España, hubo algunos intentos de promover el indigenismo, como la fundación de la Sociedad Amiga de los Indios. Personajes como el pintor Francisco Laso querían integrar al indígena en la nación, pero los proyectos para protegerlos legalmente no avanzaron, especialmente después de la rebelión de Túpac Amaru III.

En Perú, el indigenismo cultural fue un movimiento literario y artístico que surgió en la década de 1930. Sus principales representantes son Luis E. Valcárcel, José María Arguedas (en literatura), Martín Chambi (fotografía), José Sabogal (pintura) y Daniel Alomía Robles (música). Es importante saber que el indigenismo no se limita a unas fechas específicas, sino que fue una corriente artística muy fuerte que abarcó casi todo el siglo XX y se desarrolló junto a otros estilos literarios del país.

Su historia se puede clasificar así:

- Literatura de la "Conquista": Los cronistas (observadores de la geografía, historia y realidad indígena), como Guaman Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega.

- Literatura del periodo de Emancipación: Mariano Melgar, que usó el tema indígena en sus poemas llamados yaravíes, con características de la poesía quechua prehispánica.

- Literatura peruana a finales del siglo XIX: El movimiento que precedió al indigenismo fue el realismo, liderado por Manuel González Prada con su artículo Nuestros indios y Clorinda Matto de Turner con la novela Aves sin nido.

- Literatura a inicios del siglo XX (Modernismo): En poesía, José Santos Chocano que trató el mestizaje americano en su obra, y Ventura García Calderón con La venganza del cóndor.

- Literatura a inicios del siglo XX (Posmodernismo - Grupo Colónida), liderado por Abraham Valdelomar.

- Literatura propiamente indigenista: Inicios del siglo XX, se considera 1920 como fecha de inicio con la publicación de Cuentos andinos. Los autores más importantes son José María Arguedas, Luis Eduardo Valcárcel Vizcarra, Ciro Alegría, Enrique López Albújar, Gamaliel Churata y Eleodoro Vargas Vicuña.

- Literatura neoindigenista: En las décadas de 1960 y 1970, con Manuel Scorza como principal representante.

En la literatura peruana, el indigenismo se destacó por defender al indígena. Se enfocó en mostrar los problemas desde el punto de vista del indígena, sin idealizarlo. Su función principal fue denunciar las condiciones de explotación y marginación, más que ofrecer soluciones.

Autores como Luis E. Valcárcel comparan la antigua cultura peruana con la herencia en las poblaciones indígenas actuales, denunciando la explotación en su obra Tempestad en los Andes. José María Arguedas muestra el indigenismo desde sus raíces y revela la conciencia social del indígena en Los ríos profundos. Ciro Alegría presenta la difícil situación de las comunidades en la sierra norte en El mundo es ancho y ajeno. Enrique López Albújar narra hechos, costumbres y paisajes del pueblo andino en Cuentos andinos.

En el ámbito político, el indigenismo surgió en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente durante la Reconstrucción Nacional, como respuesta a otras ideas que valoraban la herencia española en Perú. Lima se convirtió en el centro de estos intelectuales que buscaban integrar al indígena en la sociedad.

Durante el gobierno de Augusto B. Leguía y su proyecto de Patria Nueva, se planteó la modernización de la nación peruana y la necesidad de incluir al indígena. Así, se reconocieron las instituciones comunales indígenas (como el Aillu) en la Constitución, y se apoyaron los movimientos universitarios que pedían cambios políticos y económicos, incluyendo a los indigenistas. Esto creó las condiciones para que surgieran grupos que defendían causas populares. Sin embargo, en la segunda etapa del gobierno de Leguía (desde 1923), se desmantelaron instituciones que protegían a los indígenas y se reprimieron movimientos indígenas. A pesar de esto, se estableció el Día del indio.

Más tarde, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, se creó el Instituto Indigenista Peruano, que dependía del Ministerio de Justicia y Trabajo. Fue inaugurado el 21 de febrero de 1947, con Luis E. Valcárcel como su primer director. Sus objetivos eran:

- Dar garantías a la propiedad de tierras indígenas.

- Mejorar la economía y cultura de las comunidades.

- Mejorar las condiciones de salud.

- Proteger las artes y oficios indígenas.

- Crear cooperativas.

- Dar apoyo económico para mejorar la agricultura y la ganadería.

Luis E. Valcárcel dio un discurso extenso en la inauguración del Instituto Indigenista Peruano. En él, describió los logros del “Experimento del Lago Titikaka”, un proyecto educativo para mejorar la educación indígena, realizado junto con el Ministerio de Educación de Bolivia. La idea era organizar el sistema escolar en unidades que tuvieran características geográficas, económicas, sociales e históricas similares. El éxito de este proyecto permitiría replicarlo en todo Perú, reduciendo el aislamiento de las escuelas en los Andes.

Posteriormente, en el Gobierno militar de Manuel Odría, se buscó una política indigenista basada en la ciencia. Se creó la Dirección General de Asuntos Indígenas dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. También se realizó el Segundo Congreso Indigenista Interamericano en el Cuzco en 1952. El representante peruano, Armando Artola, dijo en su discurso que el Estado debía proteger a los indígenas y corregir las injusticias sociales.

El gobierno de Odría implementó soluciones como colonias indígenas de trabajo colectivo, granjas modelo y la Dirección de Educación Indígena. También se desarrollaron proyectos como el Proyecto Vicos y el Programa Puno-Tambopata. Esto llevó a la creación del Plan Nacional de Integración de la Población Aborigen (PNIPA) en diciembre de 1959. Por estas políticas, el Instituto Indigenista Peruano se dedicó solo a la investigación, aunque a veces sin los recursos necesarios. A pesar de esto, se logró evitar posturas extremistas. Sin embargo, el indigenismo entró en declive después del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.

Brasil

En 1910, se creó en Brasil el Servicio de Protección del Indio, dirigido por Cândido Rondon. Este servicio reconoció la importancia de las culturas locales y dio algunas tierras a grupos indígenas. A partir de 1940, el indigenismo ganó nuevo interés gracias a estudios de expertos como los hermanos Villas Boas. En 1961, se creó el Parque Nacional do Xingú. En 1973, el Estatuto del Indio definió la situación legal de los indígenas. En la Constitución de Brasil de 1988, se declaró que los indígenas son los primeros y legítimos dueños de la tierra. Desde 1992, con la delimitación de la Tierra indígena Yanomami, se han creado muchas tierras indígenas. Actualmente, hay 672 tierras indígenas en Brasil, que suman un total de 1.106.000 kilómetros cuadrados (el 13% del país). Algunas personas critican que la extensión de estas tierras es muy grande comparada con la población indígena total del país (0,41%). También argumentan que estas tierras grandes podrían afectar la seguridad nacional y la producción agrícola y ganadera.

Ecuador

En Ecuador, el indigenismo comenzó a principios del siglo XX debido a tres factores importantes: el surgimiento de la arqueología con Federico González Suárez, la separación de la iglesia y el estado, y la guerra contra Perú. Autores importantes de esta época fueron Benjamín Carrión, Pío Jaramillo Alvarado y Jorge Icaza. Ellos, a través de la sociología y la literatura, buscaron tres objetivos principales:

- Escribir la historia de los indígenas en los diferentes territorios de Ecuador, desde antes de los incas hasta la época de la república, para reconocerlos como parte importante de la historia.

- Impulsar cambios en las leyes para que los indígenas se integraran a la vida nacional de Ecuador.

- Reconocer que el problema de la tierra (especialmente buscando eliminar el sistema de trabajo forzado llamado concertaje) era la base fundamental del problema indígena.

Exponentes Artísticos del Indigenismo

Véase también

En inglés: Indigenismo Facts for Kids

En inglés: Indigenismo Facts for Kids

- Amerindio

- Crítica social

- Etnocidio

- Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

- Etnocentrismo

- Hispanismo

- Indianismo (política)

- Indígena

- Interculturalismo

- Negacionismo de los genocidios indígenas

- Survival International