Armando Reverón para niños

Datos para niños Armando Reverón |

||

|---|---|---|

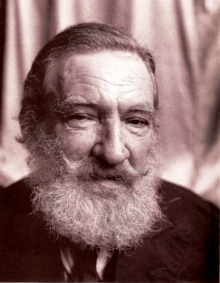

Reverón en 1954.

|

||

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | Armando Julio Reverón Travieso | |

| Nacimiento | 10 de mayo de 1889 |

|

| Fallecimiento | 18 de septiembre de 1954 |

|

| Causa de muerte | Embolia cerebral | |

| Sepultura | Panteón Nacional de Venezuela | |

| Nacionalidad | Venezolano | |

| Religión | Cristianismo | |

| Familia | ||

| Padres | Julio Reverón Garmendia y Dolores Travieso Montilla | |

| Cónyuge | Juanita Mota (1946-1954) | |

| Educación | ||

| Educado en |

|

|

| Información profesional | ||

| Área | Pintura, dibujo escultura | |

| Años activo | 1910-1954 | |

| Movimiento | Modernismo | |

| Seudónimo | El Loco de Macuto | |

| Distinciones |

Exposición Internacional de París (1937) Medalla IV Centenario de Santiago de Chile (1941) Premio John Boulton (1948) Premio Federico Brandt (1953) Premio Nacional de Pintura de Venezuela (1953) |

|

Armando Julio Reverón Travieso (Caracas, Venezuela, 10 de mayo de 1889 - Caracas, Venezuela, 18 de septiembre de 1954) fue un artista venezolano muy innovador. Es considerado uno de los pintores más importantes del siglo XX en América.

Por su forma de ser peculiar y original, fue conocido como «El Loco de Macuto». Fue pionero en el uso de objetos en sus obras, creando ensamblajes e instalaciones. También hizo esculturas de tela y objetos que se movían. Creó más de 450 pinturas, 150 dibujos y muchos objetos, entre los que destacan sus famosas muñecas de trapo.

Desarrolló su arte en Barcelona, Madrid y París. Tuvo problemas de salud mental a lo largo de su vida, posiblemente relacionados con una enfermedad que sufrió de niño. En 1918 conoció a Juanita Mota, quien fue su compañera hasta su muerte. En 1921 se mudó a La Guaira y construyó «El Castillete», su taller y hogar. Esto lo hizo conocido como el "Robinson Crusoe venezolano".

Aunque algunas personas no lo entendían, fue admirado por artistas e intelectuales famosos como Pablo Picasso, Carlos Cruz-Diez, Fernando Botero, Gabriel García Márquez y Sofía Ímber. En 2007, el MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York) le dedicó una gran exposición. Fue la primera vez que un artista venezolano tenía una exposición tan importante allí.

Falleció inesperadamente en un sanatorio a los 65 años, debido a una enfermedad que afectaba su mente. Desde 2016, sus restos descansan en el Panteón Nacional de Venezuela.

Contenido

- ¿Quién fue Armando Reverón?

- ¿Qué pasó después de su muerte?

- Su obra artística

- El mercado del arte

- Películas sobre Reverón

- La influencia de Reverón

- Reconocimientos

¿Quién fue Armando Reverón?

Sus primeros años (1889-1905)

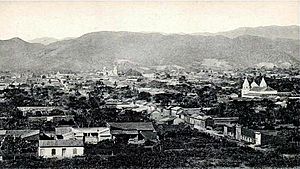

Armando Reverón fue hijo único de Julio Reverón Garmendia y Dolores Travieso Montilla. Nació el 10 de mayo de 1889 en Caracas. Fue bautizado el 19 de mayo en la iglesia de Santa Rosalía.

Su padre, Julio Reverón (1858-1907), venía de una familia importante de Caracas. Era un hombre con problemas de comportamiento y de salud. Después de heredar mucho dinero, dejó el ejército y vivió una vida de lujos. Sus hermanos lo criticaban por sus hábitos y él se alejó de su familia. Años después, Reverón contó que de niño su padre lo enviaba a comprar ciertas sustancias.

En 1880, Julio se casó con Dolores Travieso Montilla (?-1942). Ella era una mujer de clase alta, originaria de Valencia, que se preocupaba mucho por su imagen. No hay pruebas claras sobre si Julio era el padre biológico de Armando, o si su madre lo adoptó. Se ha especulado que pudo haber sido hijo del presidente de Venezuela Juan Pablo Rojas Paúl.

En 1895, Armando comenzó a estudiar en el Colegio de los Padres Salesianos. Ese mismo año, sus padres se divorciaron. Su padre desapareció de casa y su madre, al no poder cuidarlo, lo llevó a la Hacienda «Caño Monagas» en Valencia. Allí lo cuidó la familia Rodríguez-Zucca. Armando continuó sus estudios en el Colegio de los Hermanos de la Salle y luego en el Colegio Cajigal. Su tío-abuelo materno, Ricardo Montilla, le enseñó a dibujar y despertó su interés por el arte.

En 1898, conoció el estudio del padre de Arturo Michelena. En 1901, recibió su primer encargo y copió la obra La caza del león de Eugène Delacroix. En esa época, Reverón se hizo muy cercano a Josefina Rodríguez-Zucca (1886-1917), a quien quería como a una hermana.

En 1902, posiblemente por bañarse en el Río Cabriales, sufrió de fiebre tifoidea. Esta enfermedad le causó problemas de salud y le provocó alucinaciones y pesadillas. El joven Armando se volvió más callado y le gustaba quedarse en casa. Sus médicos le aconsejaron no volver al colegio. Los Rodríguez-Zucca le contaban a su madre sobre el extraño comportamiento de su hijo después de la enfermedad.

El pintor nunca hablaba de su familia ni de su infancia, lo que podría indicar que su origen era un tema delicado para él. Durante toda su vida evitó hablar de ello. Su forma de ser se parecía a la de un niño, no le importaban las cosas materiales y prefería vivir de forma sencilla. Esta pudo ser su manera de recuperar su infancia, y quizás por eso no hay niños en sus obras.

Su juventud y viajes (1905-1918)

En 1905, ya recuperado de la fiebre, Reverón se mudó a Caracas con su madre. Se instalaron en una casa antigua que había sido convertida en pensión. Allí conoció a Federico Ponce, quien le encargó obras y lo invitó a pintar paisajes de El Calvario (Caracas). Entre 1906 y 1907, hizo sus primeras pinturas, que incluían naturalezas muertas y temas religiosos.

El 23 de junio de 1907, Reverón se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue aceptado por el director Emilio Mauri y tuvo maestros como Pedro Zerpa y Antonio Herrera Toro, a quien admiraba mucho. Ese mismo año, su padre falleció en un extraño suceso en las costas venezolanas.

Entre sus compañeros estaban Manuel Cabré, Rafael Monasterios y Antonio Edmundo Monsanto. En estos años, fue influenciado por el pintor Cristóbal Rojas, y su obra mostraba un estilo clásico y oscuro. Después de la muerte de Emilio Mauri, en enero de 1909, los estudiantes hicieron una huelga pidiendo cambios en los estudios y la salida de Antonio Herrera Toro como director. Durante este conflicto, la academia cerró temporalmente. Reverón viajó a Valencia y pintó su primera gran obra, «Muchacha Tejiendo» (1909), donde retrató a su querida hermanastra. Al terminar la huelga, regresó a Caracas y presentó sus exámenes.

El pintor se mudó de nuevo con su madre a una pensión. Allí improvisó un taller y se hizo amigo del músico Juan Bautista Plaza. En 1911, terminó sus estudios y recibió buenas calificaciones. Ese mismo año, junto a Rafael Monasterios, hizo su primera exposición individual en la Escuela de Música y Declamación.

Viaje a Europa

Gracias a su buen desempeño y la ayuda de Herrera Toro, Reverón consiguió una beca para estudiar en Europa. Su madre lo ayudó a pagar el viaje a España y se instaló en Barcelona. Allí ingresó en la Escuela de la Lonja (1911-1912), donde recibió clases de dibujo, color y composición. Entre sus profesores estuvo José Ruiz Blasco, el padre de Picasso.

En Barcelona, se encontró con Rafael Monasterios y Salustio González Rincones. La obra de Reverón empezó a cambiar y sus colores se hicieron más claros. Durante estos dos años, conoció la ciudad, el ambiente artístico y estudió a maestros españoles como El Greco y Francisco de Zurbarán. A finales de 1912, sin dinero, regresó a Venezuela para resolver asuntos de su herencia. En su breve estancia, pintó «Retrato de Enrique Planchart» (1912), mostrando las influencias del arte español. Ese año se fundó en Caracas el Círculo de Bellas Artes.

A principios de 1913, Reverón regresó a España y se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Allí recibió clases de José Moreno Carbonero (maestro de Salvador Dalí), Manuel Marín y Antonio Muñoz Degrain. Este último lo animó a pintar al aire libre y a valorar la forma en el arte. Paseaba por el Parque del Retiro y visitaba el Museo del Prado, donde se sintió cautivado por las obras de Diego Velázquez (especialmente Las meninas) y admiró mucho a Francisco de Goya.

En su tiempo libre, leía a grandes escritores del Siglo de Oro español. Además de conocer la ciudad moderna, se interesó por las tradiciones y costumbres: el folclore, las corridas de toros y la música flamenca. Estos temas aparecerían en sus obras y en sus futuras escenas teatrales.

Durante su estancia en Madrid, conoció a muchos artistas. En septiembre, participó en el primer Salón Anual del Círculo de Bellas Artes en Caracas y ganó el segundo premio en "dibujo antiguo y ropajes" en la Real Academia. En 1914, viajó a Segovia con compañeros para conocer el taller de Ignacio Zuloaga, con quien tuvo una breve amistad. Poco después, conoció al pintor francés Fournier, quien lo invitó a Chantilly, Francia, donde vivió durante seis meses.

Luego de vivir en el norte de Francia, se mudó a París. En julio, estalló la Primera Guerra Mundial y alquiló un cuarto. En París, se encontró con otros artistas venezolanos. Pintaba a menudo al aire libre, disfrutaba de la vida bohemia y los cabarés por la noche. También visitaba el Museo del Louvre, donde admiraba las obras de Edgar Degas y Paul Cézanne. Reverón no mostró interés por los movimientos artísticos que estaban cambiando la historia del arte en ese momento.

Se mudó de nuevo, esta vez cerca de la Rue Vendôme. La ciudad tenía mucho que ofrecer, pero apenas podía visitar los museos, que estaban cerrados por la guerra. La situación en Europa se volvió tensa y había riesgo de bombardeos. El pintor le escribió una carta a su madre pidiéndole que lo fuera a buscar. En julio de 1915, regresó a España, donde pudo ver una gran exposición de Goya en el Museo del Prado. Poco después, embarcó de regreso a Venezuela.

El Período Azul (1919-1924)

En este tiempo, Reverón usó mucho los tonos azules y las sombras, influenciado por el pintor Nicolás Ferdinandov. Este artista lo animó a buscar una pintura con ambientes de ensueño y colores fríos. También recibió influencia de la pintura española, especialmente de Goya, y de los impresionistas Emile Boggio y Samys Mûtzner.

Las obras de esta época tienen una atmósfera nocturna, misteriosa y llena de sensaciones. Las creó usando capas gruesas de pintura al óleo. También hizo paisajes muy expresivos, donde los colores se aplicaban con pinceladas separadas.

El Círculo de Bellas Artes y su primera crisis

Cuando el pintor regresó de Europa en septiembre de 1915, se instaló en casa de su tía Josefina Reverón. Daba charlas sobre Goya, enseñaba técnicas de grabado y hablaba sobre el Siglo de Oro. En 1916, hizo murales decorativos con Carlos Salas y organizó un evento para recaudar fondos para el Círculo de Bellas Artes. A finales de ese año, supo que Josefina estaba muy enferma y viajaba a Valencia para visitarla. En marzo de 1917, Josefina Rodríguez falleció a los 27 años, y el artista, muy triste, le hizo un monumento en su tumba.

Después de su muerte, Reverón sufrió su primera crisis de salud mental. Cayó en un período de mucha tristeza y se refugió con su madre en una casa. Allí, daba clases de dibujo en la Escuela Santos Michelena. Ese mismo año, el Círculo de Bellas Artes fue cerrado y el grupo se disolvió.

Juanita Mota

Juanita Ríos Mota nació en San Casimiro de Güiripa en el Estado Aragua en 1904 o 1906. Quedó huérfana de pequeña y empezó a trabajar en la casa de un sacerdote. En 1909, ayudó a construir la Iglesia de Güiripa, cargando piedras grandes. En 1911, se mudó a Caracas con la familia del sacerdote.

Juanita contó que cuando Reverón estudió en Madrid, un profesor le dio tres consejos para ser un gran artista: tener dinero, un lugar para vivir aislado y la compañía de una mujer sencilla. Si esto es cierto, el pintor cumplió con los tres. Cuando se conocieron, él tenía 30 años y ella 14. Juanita nunca había ido a la escuela y no sabía leer ni escribir. Reverón se encargó de enseñarle, pero ella nunca logró leer con fluidez. Hay dos historias sobre cómo se conocieron:

- La primera, contada por el escritor Juan Liscano, dice que se conocieron en una cena en casa de la familia Castillo Lara, donde Juanita trabajaba.

- La segunda, contada por Juanita, dice que se conocieron en una fiesta de Carnavales en 1918.

Los dos se quedaron juntos hasta que terminó la música. Reverón la acompañó hasta la puerta del hotel. Al día siguiente, el pintor la llevó a casa de su madre para que viviera con él. A pesar de que su relación no era lo que se esperaba para su posición social, la madre de Reverón la aceptó como si fuera su hija.

Nicolás Ferdinandov

En septiembre de 1918, la pandemia de gripe española llegó a Venezuela. Las clases se suspendieron y muchas personas enfermaron. Reverón también se contagió, pero se recuperó gracias a una "terapia" especial: trotaba y luego se bañaba con agua fría.

En Caracas, conoció al pintor de origen ruso Nicolás Ferdinandov, quien vivía en Margarita y se había mudado a Caracas en 1919. A mediados de ese año, el pintor Emile Boggio regresó a Caracas y expuso sus obras, lo que tuvo un gran impacto. Reverón se mudó con Juanita y pintaba en La Guaira y Caracas. En enero de 1920, Reverón y Monasterios cerraron una exposición organizada por Ferdinandov, donde Armando mostró tres obras. Poco después, en mayo, se abrió una nueva exposición con obras de Reverón, Ferdinandov y otros artistas. Durante este tiempo, Reverón viajaba a menudo al rancho de pescadores de Ferdinandov. Siguiendo los consejos de Ferdinandov, decidió instalarse en Macuto, comenzando una nueva etapa en su vida y en su arte.

Los domingos, un señor llamado Domínguez llegaba al Castillete con flores. Reverón compraba muchas para adornar la capilla que había construido en su casa. La fe de Reverón se veía en sus rituales y en su amor por las fiestas populares. A veces, llevaba la Cruz de Mayo desde La Sabana hasta su casa, con un grupo de personas que cantaban.

El Período Blanco (1925-1935)

Este período es muy importante para el arte latinoamericano. El color blanco se volvió muy importante en sus obras, representando la luz y la atmósfera. El artista quería "ver la luz" de forma obsesiva, lo que lo llevó a pintar las formas de manera que casi no se distinguieran los colores vivos, usando el blanco como único elemento. El tema principal era el paisaje, lo que le permitía investigar a fondo los efectos de la luz. En la serie de «Paisajes Blancos», se ve cómo las imágenes se vuelven casi invisibles, llegando incluso al arte abstracto.

También innovó con los materiales y las superficies. Usó telas sin preparar y materiales sencillos, y experimentó con la técnica del gouache (pintura opaca al agua), adelantándose al expresionismo abstracto.

El Castillete

A finales de 1920, Reverón y Juanita alquilaron un pequeño rancho en Punta de Mulatos, en la montaña. Allí usaban piedras como camas y asientos. Estas piedras grandes fueron llevadas a la colina con la ayuda de pescadores.

Poco después, se mudaron de nuevo y se instalaron cerca de la quebrada El Cojo, donde construyeron un rancho sencillo de barro y tierra.

En 1921, la madre de Armando se entusiasmó con su idea y lo ayudó a comprar un terreno cerca de un bar. Los dos terrenos costaron 30 pesos e incluían un pequeño rancho. Al principio, Reverón quería que el Castillete estuviera a orillas del mar, pero como necesitaba tierra para sus cuadros, decidió buscar un lugar más alto.

En 1923, una señora llamada Rosalía Martínez, conocida como “la madre de Macuto” por su bondad, le cedió a Reverón parte del terreno de su casa por un precio simbólico para que construyera el Castillete. Reverón tenía una relación muy buena con su comunidad. Una vecina del pintor, Ernestina, cuenta que él ayudaba a las personas que no sabían escribir sus cartas y montaba pequeñas obras de teatro en las que participaban ella y otros vecinos.

Para 1933, se le hizo un homenaje con una exposición en El Ateneo de Caracas. En octubre de 1934, sus obras fueron llevadas a la galería Katia Granoff en París para una exposición.

En el Castillete, había una escalera que llevaba a lo que Reverón llamaba ‘la cava’. Estaba en el cauce de una quebrada, con piedras y un ambiente húmedo. En este lugar oscuro, había una nevera natural hecha de piedra, diseñada por Reverón. Era un sitio agradable para pensar y beber tranquilamente.

El Período Sepia (1934-1945)

Esta etapa fue llamada Época Sepia por el historiador Alfredo Boulton, porque el pintor usaba mucho los tonos marrones y ocres. Durante este tiempo, el artista pintó figuras y escenas del mar. Reverón dejó la luminosidad del blanco para explorar un mundo más terrenal y real de la vida humana. Sus obras de esta época son como relatos de la vida en el puerto. Usaba tonos ocres y sepias sobre telas sin mucha preparación, para que la textura de la tela fuera parte del color y la forma. Un ejemplo son las obras de la serie del Puerto de La Guaira, donde predominan las líneas horizontales y el ambiente se llena de movimiento con trazos cortos. Son obras con mucho sentimiento, con atmósferas logradas por un juego de luces y sombras, contrastes y tonos en equilibrio.

Tercera Crisis

Reverón sufrió otra crisis de salud mental en este período.

El Período Expresionista (1945-1954)

Entre finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el pintor se refugió en un mundo mágico. Creó objetos y muñecas que dieron origen a la última etapa de su obra. Esta etapa se caracteriza por el uso de tizas y crayones, y por una fantasía teatral que se volvía cada vez más fuerte.

En 1950, Reverón escribió su único documento autobiográfico, un texto de siete páginas dictado a una secretaria. En 1951, un diplomático francés invitó al director Alain Resnais a Venezuela para hacer una película sobre Reverón. Resnais no pudo ir, así que la cineasta Margot Benacerraf tomó el proyecto. El cortometraje se filmó en el verano de 1951 y duró tres meses para el montaje. Reverón le dio un cuarto privado a Margot en el Castillete para que se mudara mientras trabajaba. En diciembre de ese mismo año, Reverón terminó su último autorretrato y la película se estrenó.

Años después, durante una investigación para la exposición en el MoMA, se descubrió que Pablo Picasso en 1952 hizo esculturas de muñecas colgadas, similares a las que aparecen en el documental de Benacerraf.

Última crisis y fallecimiento

La última de sus crisis de salud mental ocurrió en 1953. Fue internado de nuevo en una clínica, el mismo año en que recibió el Premio Nacional de Pintura. Animado por este reconocimiento, trabajaba con mucho entusiasmo para una exposición que había anunciado el Museo de Bellas Artes. Sin embargo, falleció mientras estaba en el sanatorio San Jorge.

La mañana del sábado 18 de septiembre de 1954, Reverón sufrió una crisis de hipertensión arterial. Las enfermeras llamaron a un médico. Su estado era grave y sufrió una insuficiencia cardíaca. Los trabajadores del sanatorio informaron a la prensa. Finalmente, a las 2:30 de la tarde, debido a la presión arterial, sufrió una embolia cerebral que lo dejó en coma. Horas más tarde, su corazón dejó de latir y falleció a las 6:45 de la tarde.

Reverón fue velado en el Museo de Bellas Artes. Su funeral fue muy concurrido, asistieron representantes del Ministerio de Educación, la Escuela de Artes Plásticas, el personal médico del sanatorio, su viuda Juanita, sus familiares y muchos amigos y personalidades.

¿Qué pasó después de su muerte?

Reconocimiento internacional

En 1955, se organizó una gran exposición de su obra en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Se mostraron 400 obras que había hecho entre 1910 y 1954. Una selección de 55 de estas obras fue llevada a Estados Unidos. Se presentaron en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston en diciembre de ese año y la exposición terminó en octubre de 1956 en la Galería de Arte Corcoran de Washington. En 1960, se creó la Bienal Armando Reverón.

En 2007, se expusieron unas 100 de sus pinturas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), coincidiendo con los 49 años de su fallecimiento. Fue la primera vez que un artista venezolano tenía una exposición tan importante en el MoMA, y la tercera dedicada a un artista latinoamericano.

Fallecimiento de Juanita

Después de dos meses de cuidados médicos, Juanita sufrió un problema cardíaco el lunes 21 de agosto de 1972, mientras estaba sentada frente al Castillete. Sus últimas palabras fueron grabadas antes de perder el conocimiento. Fue llevada de emergencia a un hospital, pero no logró recuperarse.

Falleció el martes 22 de agosto de 1972, a los 64 años de edad.

Su obra artística

Anexo:Obras de Armando Reverón Las obras de Reverón son conocidas por tener imágenes que parecen de ensueño y que no están muy definidas. Se le considera un maestro en el uso de la luz tropical, y fue muy innovador con diferentes superficies y materiales. Algunos críticos lo han clasificado erróneamente como un impresionista tardío. Durante la exposición en el MoMA, John Elderfield comentó que Reverón no era un impresionista, sino que su arte era una forma de reconstruir la pintura y la representación.

La Tauromaquia y la pintura de acción

Armando Reverón usaba un estilo de pintura que se parecía a un ritual, como una forma de liberar su mente y cuerpo. El pintor no se dejaba llevar por ideas preestablecidas, sino que él mismo era el centro de su investigación. Lo importante era expresar sus sentimientos internos, como el caos o la angustia.

Al igual que el pintor estadounidense Jackson Pollock, Reverón "atacaba" el cuadro. En Reverón, esto recordaba a las corridas de toros, y sus movimientos frente al lienzo tenían un ritmo parecido al de los toreros. En este "ataque ritual", había una intención oculta que ha sido estudiada por expertos en tauromaquia, donde el inconsciente colectivo expresa deseos profundos.

Jackson Pollock buscaba conectar con su inconsciente al pintar, ya que conocía de psicología. Reverón también buscaba su inconsciente a través de sus temas. Ambos tenían dificultades que superar: Pollock su problema con el alcohol y Reverón su enfermedad mental. No pintaban "gracias a" sus problemas, sino "a pesar de" ellos. Para ellos, el acto de pintar era como un exorcismo.

Rituales cotidianos y artísticos

Durante su vida, Reverón realizaba rituales diarios y seguía pasos extraños al pintar. Estos métodos eran obligatorios y cambiaban con el tiempo.

- Esperar meses para que la luna estuviera en el mismo lugar y poder terminar un cuadro.

- Frotarse los brazos y el pecho con piedras hasta sangrar, para alcanzar un estado espiritual.

- No tocar metales (y si lo hacía por error, debía tocar una tela suave para quitar la sensación).

- Taparse los oídos con algodón o bolas de estambre para aislarse del exterior.

- Comer de forma sencilla.

- Andar descalzo para sentir la tierra.

- Atar dos libros a su cuerpo: El Quijote en el vientre y la Biblia en los riñones.

- Usar trapos bajo las axilas para no sudar.

- Usar el silicio para separar el cuerpo de la parte espiritual.

- Sujetar su cintura con piedras pesadas para no perder el equilibrio con las olas.

Teatro y "acción artística"

Escena "El perdón de las muñecas"

Esta escena nunca fue grabada, pero la hicieron Reverón y Margot Benacerraf. Antes de terminar la filmación, el pintor le dijo a Margot que debían terminar la película juntos. La "acción artística" consistía en que Margot Benacerraf se sentaba en un trono, vestida con una túnica y un sombrero hechos por el pintor. Como si estuvieran en una catedral, las muñecas se arrodillaban y Margot, como una sacerdotisa, pasaba por el pasillo, bendiciéndolas y perdonándolas a todas, para luego caer el telón.

Según Benacerraf, Reverón la interrumpía diciendo que una muñeca en particular era la "mayor pecadora" y que no la había perdonado lo suficiente, por lo que debía repetir el ritual. Esta escena no se grabó por falta de cinta, pero se conservan varias fotografías que muestran el momento.

Proyecto teatral "El Paraguas"

El gusto de Reverón por el teatro no se limitó a espectáculos para sus visitantes. Una vecina del Castillete recuerda que una vez puso a todo el vecindario a actuar en una obra de teatro. Todas las tardes llamaba a las vecinas para ensayar. El guion, creado por Reverón, trataba sobre un paraguas. Se conservan notas y dibujos de este proyecto teatral, que muestran una clara tendencia al teatro del absurdo.

Obras en colecciones

Las obras de Reverón se encuentran principalmente en colecciones privadas y no siempre están disponibles para el público. Pocos museos en el mundo tienen obras del pintor. Venezuela es el país con la mayor colección pública (35 pinturas), administradas por la Fundación Museos Nacionales, y unos 100 objetos del Museo Armando Reverón. Otras colecciones importantes son las del Banco Central de Venezuela (9 obras) y la Fundación John Boulton.

Debido a que sus obras rara vez están en colecciones extranjeras y a su alto costo, pocas instituciones pueden exponerlas. Los siguientes museos (fuera de Venezuela) tienen obras de Reverón en sus colecciones:

- Museo Nacional de Colombia

- Museo de Arte del Banco de la República

- MoMA (Museo de Arte Moderno Nueva York)

- Museo Stedelijk Ámsterdam

- Museo de Arte de San Diego

- Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)

- Museo de Bellas Artes de Houston

- Museo de Arte Blanton (Universidad de Texas en Austin)

- Museo de Arte Latinoamericano (MOOLA) - California

- Museo Colección Menil (Houston)

Obras destacadas

- Retrato de Enrique Planchart (1912). Banco Central de Venezuela

- La cueva (1920). Colección Inversiones Sawas

- Paisaje y Rancho (1924). Banco de la República (Colombia)

- Luz tras mi enramada (1926). Colección Privada

- El Árbol (1931). Colección Patricia Phelps de Cisneros

- Paisaje (1931). Museo de Bellas Artes de Caracas

- Mujer leyendo (1932). Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

- La hamaca - contraluz (1933). Galería de Arte Nacional (Caracas)

- Paisaje (1934). Museo Nacional de Colombia

- Amanecer en el Pozo Ramiro (1938). Colección Privada

- Dos Indias (1939). Museo de Arte Contemporáneo de Caracas

- Mujer del Río (1939). MoMA

- Paisaje (1940). MoMA

- Taller del servicio portuario (1944). Museo Stedelijk Ámsterdam

- Figura detrás de la Mantilla (1946). Museo de Arte de San Diego

- Patio del Sanatorio San Jorge (1954). Galería de Arte Nacional (Caracas)

El mercado del arte

Las obras de Reverón se venden en el mercado mundial del arte a partir de los 250.000 dólares. El precio aumenta según la importancia de la obra y la época en que fue hecha. Las obras de su período blanco son las más valiosas. En 2007, un coleccionista pagó 529.000 dólares en una subasta de Sotheby's por la obra "Paisaje de Macuto".

En 2012, Sotheby's rompió el récord del artista con "Figura detrás de la mantilla" (1946), un retrato de una modelo que sostiene un chal. Al ser la obra más importante subastada, se estimó entre 700.000 y 900.000 dólares. Esta obra alcanzó un precio final de 872.500 dólares. En los últimos 10 años, el valor de las obras de Reverón ha aumentado porque la mayoría están en colecciones privadas y rara vez se ofrecen a la venta. Se espera que en los próximos años las obras se coticen por encima del millón de dólares.

Películas sobre Reverón

Documental Reverón - Edgar Anzola (1934)

Este fue el primer registro en video de Reverón y la primera película venezolana sobre un pintor. Se estrenó el 1 de febrero de 1939, aunque algunas fuentes indican 1938.

El documental fue dirigido por el cineasta Edgar J. Anzola y se produjo entre 1934 y 1938. Se hizo en formato de 16mm y dura 41 minutos. Anzola también se encargó de la fotografía y el guion. La amistad entre Edgar y Armando permitió grabar escenas íntimas que mostraban los rituales del artista al pintar. En 1977, Anzola donó el documental a la Cinemateca Nacional.

Años después, Anzola dijo que Reverón fue quien realmente dirigió la película, porque él solo grabó lo que el artista hacía.

Corto - Carlos Eduardo Puche (1949)

En 1949, el fotógrafo Carlos Eduardo Puche hizo un cortometraje de 16 mm sobre Reverón. Este material aún no ha sido publicado.

No hay registros de audio de estas películas, ya que todas eran mudas. Sin embargo, es posible que este cortometraje se haya producido con sonido óptico, lo que podría contener el único registro existente de la voz del pintor.

"Reverón" - Margot Benacerraf (1952)

Las dificultades de la película se debieron a la salud mental del artista, lo que complicó la filmación. Muchas escenas tardaron en grabarse para que el pintor pudiera colaborar completamente.

Durante la filmación, Margot logró capturar en cámara uno de los momentos en que el artista sufría un problema de salud. En ese fragmento, Reverón empezaba a tener dificultades para respirar y se sentía mal. Se decidió no incluir estas escenas en la película porque la propia Benacerraf las consideró inapropiadas y muy angustiosas.

Reverón - Diego Rísquez (2011)

Una película basada en la vida de Reverón se estrenó en 2011, dirigida por el venezolano Diego Rísquez. El actor Luigi Sciamanna interpretó a Armando Reverón. La película se llamó "Reverón" y su música estuvo a cargo de Alejandro Blanco-Uribe. El guion fue escrito por Armando Coll.

La influencia de Reverón

Reverón fue un artista único que influyó en muchos otros. Su forma de pintar la luz y las formas, especialmente en la costa, fue muy especial. Él lograba que la luz pareciera disolver y construir las formas al mismo tiempo.

Reconocimientos

- El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas lleva el nombre de Armando Reverón desde 2017.

- El 10 de mayo de 2016, sus restos fueron trasladados desde el Cementerio General del Sur al Panteón Nacional. Esto coincidió con un homenaje similar a César Rengifo (1915-1980), otro importante artista venezolano.

- Su trayectoria, objetos y obras artísticas fueron declarados Bien de Interés Cultural de Venezuela al cumplirse 125 años de su nacimiento.

- Su casa en Macuto (estado Vargas) fue declarada Museo Armando Reverón. Lamentablemente, fue destruida en 1999 por la tragedia de Vargas. En octubre de 2014, se anunció un proyecto para reconstruir El Castillete como un centro cultural, donde se darán talleres, cursos, charlas y habrá una pequeña sala de cine.

- Una universidad llevaba su nombre: Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. Ahora se llama Universidad Nacional Experimental de las Artes, y cuenta con la Plaza Armando Reverón y el Centro de Estudios y Creación Artística Armando Reverón.

- Hay una Plaza Armando Reverón desde 2011 en el boulevard Sabana Grande de Caracas.