Afrocolombiano para niños

Datos para niños Afro-colombiano |

||

|---|---|---|

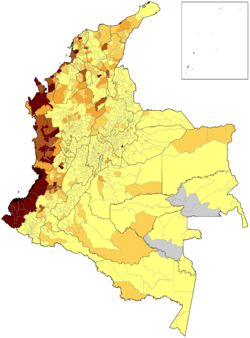

Población afrodescendiente de Colombia por municipio en 2005.

72,7% - 100% 45% - 72,6% 20,4% - 44,9% 5,8% - 20,3% 0% - 5,7% Sin datos

|

||

| Ubicación | • Región del Pacífico |

|

| Descendencia | c. 7 800 000 (Estimación) ~15% de la población colombiana 15%–26% de los Colombianos (fuentes externas) |

|

| Idioma | Español, inglés, criollo sanandresano, criollo palenquero | |

| Asentamientos importantes | ||

| 82,7% | ||

| 62,2% | ||

| 59,8% | ||

| 55,1% | ||

| 55,0% | ||

Los afrocolombianos son ciudadanos de Colombia que tienen ascendencia de personas africanas. También se les conoce como afrodescendientes. Este grupo incluye a personas con herencia africana y de otros orígenes, como los raizales del Archipiélago de San Andrés y los habitantes de San Basilio de Palenque.

La cultura afrocolombiana ha enriquecido mucho la vida de Colombia. Ritmos como la cumbia y platos típicos como el sancocho tienen una fuerte influencia de sus tradiciones. Incluso el nombre de Macondo, un lugar importante en las obras de Gabriel García Márquez, tiene raíces africanas.

La Unesco ha reconocido varias expresiones culturales afrocolombianas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entre ellas están la fiesta de San Pacho en Quibdó, las músicas de marimba del sur del Pacífico, los cantos tradicionales del Pacífico, el espacio cultural de Palenque de San Basilio y el carnaval de Barranquilla.

La historia de los afrocolombianos comenzó en el siglo XVI, cuando personas de África fueron traídas a Colombia por españoles y británicos. Venían de lugares como el Congo, Angola, Camerún, Ghana y Senegal. Su población creció mucho debido al transporte forzado de personas a través del océano.

Un largo proceso para que las personas obtuvieran su libertad comenzó en 1851. Esto permitió que muchos se establecieran libremente, y hoy representan cerca del 90% de la población en la región del Pacífico colombiano. También hay muchos afrodescendientes en ciudades grandes como Bogotá.

A mediados del siglo pasado, la mayoría de la población afrodescendiente vivía en las costas del país. Esto incluye los departamentos del Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) y los de la costa Caribe (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre).

En los últimos cincuenta años, muchas personas afrodescendientes se han mudado a las ciudades principales. Colombia es el país de habla hispana con la mayor cantidad de población afrodescendiente, y el cuarto en América después de Brasil, Estados Unidos y Haití.

Contenido

Historia de los Afrocolombianos

La llegada de personas de África

A finales del siglo XVI, comenzó el transporte de personas de África a Colombia. Esto se hizo para reemplazar la mano de obra indígena, cuya población estaba disminuyendo. En África, ya existía la práctica de tener personas sin libertad a nivel local, pero se convirtió en un comercio internacional con la llegada de los europeos.

Los colonizadores hacían acuerdos con líderes locales y cambiaban productos por personas. Estas personas, que venían de la costa centro-occidental africana, eran obligadas a vivir en lugares oscuros y poco saludables mientras esperaban a los comerciantes. Luego, eran apiñadas en barcos en condiciones muy difíciles para el viaje a través del océano.

Una vez en tierra, las familias eran separadas. Se evitaba que personas de la misma etnia o idioma quedaran juntas, y se les prohibía practicar sus costumbres. Cerca de Cartagena de Indias, que era un destino principal para las personas traídas de África en América, se les preparaba para obtener mejores ganancias. Al desembarcar, eran llevadas a un mercado donde se mostraba su nueva condición de mercancía.

Entre 120 mil y 150 mil personas africanas fueron llevadas desde Cartagena a lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Entre 1553 y 1580, llegaron personas de la costa de Guinea, llamadas guineos o mandingas. Más tarde, entre 1580 y 1640, llegaron personas bantú llamadas congos o angolas. Desde mediados del siglo XVII, llegaron los ewe-fon del antiguo reino de Dahomey, conocidos como ararás o jojóes. Durante el siglo XVIII, la mayoría eran akanios y ashantis de Ghana, llamados minas, y yorubas de Nigeria, llamados carabalíes o lucumíes.

Participación en la Independencia de Colombia

Personas que habían escapado de la falta de libertad, así como personas libres, apoyaron el movimiento de los comuneros. Después de que este levantamiento fue desmovilizado, José Antonio Galán comenzó una campaña en varias regiones, ocupando haciendas y ayudando a las personas a obtener su libertad. En la hacienda La Niña, los comuneros de Tumaco, liderados por Vicente de la Cruz, se levantaron el 7 de noviembre de 1781.

Más tarde, Simón Bolívar prometió la libertad a las personas que se unieran al ejército patriota. Muchos hombres confiaron en esta promesa y se unieron a Bolívar. El afrocolombiano José Prudencio Padilla fue clave en varias victorias del ejército republicano. Él, como muchos otros afrocolombianos, esperaba que al ganar la guerra, todos obtendrían su libertad.

En un momento difícil para el ejército, Bolívar buscó ayuda en Haití, el primer país libre de América Latina. El presidente Alexandre Pétion le dio apoyo y suministros. A cambio, le pidió a Bolívar que eliminara la falta de libertad en Colombia si lograba la independencia.

Después de la Independencia

Bolívar se comprometió con Petion, pero no cumplió su promesa de inmediato. En el congreso de Cúcuta, Antonio Nariño propuso la liberación de las personas. Sin embargo, no se hizo un gran esfuerzo para que el congreso eliminara la falta de libertad por completo. En su lugar, se aprobó la "Libertad de vientre": los hijos de personas sin libertad nacidos a partir de 1821 serían libres después de cumplir 18 años y pagar por su manutención. Además, se estableció que los recién liberados debían trabajar bajo la supervisión de una persona blanca.

Después de esta ley, se creó otra ley contra la vagancia. Cualquier persona blanca podía acusar a una persona afrodescendiente de ser "vaga" y llevarla a la cárcel. Luego, alguien con dinero podía pagar para que saliera de la cárcel, pero esa persona era forzada a trabajar en haciendas o minas en condiciones similares a las de la falta de libertad.

En la década de 1970, muchos afrocolombianos se mudaron a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Esto llevó a un aumento de personas en las zonas menos desarrolladas de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Hoy, la mayoría de los afrocolombianos viven en áreas urbanas.

La Constitución colombiana de 1991 les dio el derecho a la propiedad colectiva de las tierras tradicionales en la costa del Pacífico y protecciones especiales para su cultura. Sin embargo, algunos creen que esta ley no ha sido suficiente para resolver todas sus necesidades.

Los afrocolombianos a menudo enfrentan discriminación y prejuicios, que pueden ser un eco de la época de la Colonia. Históricamente, han tenido poca representación en altos cargos del gobierno. Muchos de sus asentamientos en la costa del Pacífico han permanecido con poco desarrollo. En medio de situaciones difíciles, los afrocolombianos han sido afectados por la violencia y han sido obligados a unirse a grupos armados.

A pesar de estos desafíos, los afrocolombianos han contribuido mucho a la cultura del país. Varios géneros musicales de Colombia, como la cumbia y el vallenato, tienen orígenes o influencias africanas. Además, muchos afrocolombianos han logrado grandes éxitos en los deportes.

Población Afrocolombiana

Datos de los Censos

| Afrocolombianos 1600-2023 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Año | Población | % de Colombia |

|||||

| 1600 | 60.000 | ||||||

| 1825 | 50.000 | ||||||

| 1852 | 80.000 | ||||||

| 1912 | 322.499 | ||||||

| 1918 | 351.305 | ||||||

| 1993 | 502.343 | ||||||

| 2005 | 4.311.757 | ||||||

| 2018 | 4.944.400 | ||||||

| 2023 (Estimación) | 7.800.000 | ||||||

| Fuente: censo colombiano | |||||||

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha publicado cifras sobre la población afrocolombiana. En el censo de 2018, se reportó que los afrocolombianos representaban el 6.75% de la población, casi 3 millones de personas. Sin embargo, se encontró que hubo algunas dificultades para censar a todas las personas, por lo que el DANE hizo una estimación adicional.

Según esta estimación, basada en la encuesta de calidad de vida de 2018, la población afrocolombiana podría ser de casi 4.7 millones de personas.

| Grupo étnico | Censo 2005 | Censo 2018 | Estimación a partir de la encuesta de

Calidad de Vida 2018 |

|---|---|---|---|

| Afrocolombiano o afrodescendiente | 4,273,722 | 2,950,072 | Solo se realizó la estimación

para el total de población reconocida como Afrocolombiano, afrodescendiente, Raizal y palanquero |

| Raizal | 30,565 | 25,515 | |

| Palenquero | 7,470 | 6,637 | |

| Total | 4,311,757 (10,62%) |

2,982,224 (6,76%) |

4,671,160 (9,34%) |

| Departamento | Afrodescendiente, afrocolombiano | Raizal | Palenquero | Total afrocolombiano |

|---|---|---|---|---|

| 0.72% | 0.02% | 0.00% | 0.74% | |

| 5.21% | 0.01% | 0.00% | 5.22% | |

| 4.17% | 0.02% | 0.01% | 4.20% | |

| 5.93% | 0.02% | 0.04% | 5.99% | |

| 0.91% | 0.01% | 0.00% | 0.92% | |

| 16.49% | 0.03% | 0.21% | 16.73% | |

| 0.37% | 0.01% | 0.00% | 0.38% | |

| 1.58% | 0.01% | 0.00% | 1.59% | |

| 1.40% | 0.01% | 0.00% | 1.41% | |

| 1.60% | 0.01% | 0.00% | 1.61% | |

| 19.72% | 0.01% | 0.01% | 19.74% | |

| 12.95% | 0.01% | 0.01% | 12.97% | |

| 73.77% | 0.03% | 0.03% | 73.83% | |

| 6.57% | 0.01% | 0.00% | 6.58% | |

| 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.47% | |

| 1.02% | 0.01% | 0.01% | 1.04% | |

| 4.08% | 0.01% | 0.01% | 4.10% | |

| 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | |

| 7.30% | 0.01% | 0.01% | 7.32% | |

| 8.40% | 0.01% | 0.01% | 8.42% | |

| 0.95% | 0.01% | 0.00% | 0.96% | |

| 17.43% | 0.01% | 0.01% | 17.45% | |

| 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | |

| 3.61% | 0.00% | 0.01% | 3.62% | |

| 1.18% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | |

| 1.98% | 0.01% | 0.00% | 1.99% | |

| 13.52% | 42.10% | 0.02% | 55.64% | |

| 1.12% | 0.01% | 0.00% | 1.13% | |

| 11.88% | 0.02% | 0.01% | 11.91% | |

| 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | |

| 17.07% | 0.01% | 0.01% | 17.09% | |

| 0.72% | 0.03% | 0.02% | 0.77% | |

| 0.74% | 0.01% | 0.01% | 0.76% | |

| Total Nacional | 6.68% | 0.06% | 0.02% | 6.76% |

| Municipio | Porcentaje (%) |

|---|---|

| Santander de Quilichao ( |

97,26 |

| María La Baja ( |

97,1 |

| La Tola ( |

96,64 |

| Villa Rica ( |

95,95 |

| Luruaco ( |

94,36 |

Otras Estimaciones de Población

Algunas fuentes externas sugieren que la población afrocolombiana podría ser mayor, llegando hasta un 25% del total. Por ejemplo, un estudio de 2001 estimó que el 18.1% de la población colombiana es afrodescendiente.

| Región | % Afrocolombianos | % de la población afrocolombiana total |

|---|---|---|

| Pacífico | 82,7 | 12,7 |

| Área metropolitana de Cali y sur del Valle del Cauca | 34,5 | 12,5 |

| Área metropolitana de Cartagena de Indias | 59,8 | 10,1 |

| Sucre y resto de Bolívar | 39,5 | 7,8 |

| Bogotá y Soacha (Cundinamarca) | 7,8 | 6,9 |

| Córdoba | 40,1 | 6,9 |

| Área metropolitana del Valle de Aburrá | 18,1 | 6,8 |

| Área metropolitana de Barranquilla | 35,2 | 6,5 |

| Magdalena | 38,6 | 6,5 |

| Cesar | 28,7 | 3,6 |

| Urabá Antioqueño | 55,1 | 3,4 |

| Magdalena Medio y Bajo Cauca | 38,3 | 3,3 |

| Norte caucano (zona plana) | 62,2 | 2,4 |

| Resto de Atlántico | 37,7 | 2,0 |

| Área metropolitana de Centro Occidente y Cartago (Valle del Cauca) | 11,2 | 1,2 |

| Centro del Valle del Cauca (zona plana) | 32,5 | 0,9 |

| San Andrés y Providencia | 55,0 | 0,5 |

| Norte del Valle del Cauca (zona plana) | 7,5 | 0,3 |

| Resto de municipios del país | 2,6 | 5,9 |

| Total Nacional | 18,1% | 100,0% |

Cultura Afrocolombiana

El Criollo Palenquero

El criollo palenquero es un idioma único que se habla en Palenque de San Basilio, en el departamento de Bolívar. Este pueblo, a 50 kilómetros de Cartagena de Indias, fue fundado por personas que lograron su libertad bajo el liderazgo de Benkos Biohó a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.

Gracias a que el palenque se mantuvo relativamente aislado, sus habitantes pudieron desarrollar su propio idioma. El palenquero es el único idioma criollo con base en el español que ha sobrevivido en el Caribe, lo que lo convierte en una "reliquia lingüística". Este idioma se formó a partir de las diversas lenguas africanas que hablaban los antepasados de los fundadores del palenque.

Los expertos creen que el criollo palenquero tiene una gran influencia de las lenguas bantúes de África Central, como el kikongo y el idioma kimbundu. Palabras como "ngombe" (ganado), "moná" (niño o niña), "Mondongo" (una sopa) y "Candongas" (aretes en forma de aro) son ejemplos de esta influencia. El palenquero fue una herramienta importante para que los habitantes del Palenque de San Basilio mantuvieran su cultura.

Durante mucho tiempo, el idioma palenquero fue visto de forma negativa. En las escuelas, se prohibía a los niños hablarlo, considerándolo un español mal hablado. Esta actitud era parte de una historia de discriminación hacia los descendientes de africanos en todo el mundo. Sin embargo, hoy en día, se están realizando proyectos para que los niños y jóvenes palenqueros aprendan su idioma en la escuela, junto con el español.

En 2002, el gobierno propuso este idioma como Obra Maestra del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En 2005, la UNESCO reconoció todo el espacio cultural de Palenque de San Basilio. El New York Times lo destacó como único en el continente y mencionó su capacidad de supervivencia.

Día de la Afrocolombianidad

La eliminación permanente de la falta de libertad en Colombia se logró durante la presidencia de José Hilario López. El 21 de mayo de 1851, el Congreso de Colombia aprobó una ley que declaraba que todas las personas sin libertad serían libres a partir del 1 de enero de 1852.

Por esta razón, el 21 de mayo se celebra en Colombia el Día de la Afrocolombianidad. Esta fecha fue declarada por el Congreso de la República para honrar a la población afrocolombiana, reconocer sus importantes contribuciones y recordar la lucha por sus derechos, justo en la fecha en que se logró la libertad para todos en Colombia.

En esta misma fecha, también se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, establecido por la Unesco en 2001.

Galería de imágenes

Véase también

- Palenque de San Basilio

- Criollo sanandresano

- Proceso de Comunidades Negras

- Etnografía de Colombia

- Racismo en Colombia

- Día de la Afrocolombianidad