Tardofranquismo para niños

El Tardofranquismo fue la última etapa del gobierno de Francisco Franco en España, que terminó con su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975. Esta fase se considera que comenzó en octubre de 1969. En ese momento, se formó un gobierno liderado por el almirante Carrero Blanco, quien era el principal consejero de Franco. Poco antes, Franco había nombrado al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor.

Esta etapa también se conoce como la crisis final del franquismo. Algunos historiadores creen que esta crisis empezó con el "juicio de Burgos" en diciembre de 1970. Durante estos años, muchos españoles se dieron cuenta de que el país estaba en un momento de grandes cambios y desafíos.

La política de esta última etapa estuvo marcada por la salud de Franco, que fue empeorando. También hubo desunión entre los políticos del régimen, mucha incertidumbre sobre el futuro y un aumento de la influencia de los grupos que se oponían al gobierno.

Según algunos expertos, los últimos seis años del régimen de Franco muestran por qué esta forma de gobierno no pudo continuar después de su muerte. La situación política se volvió tan complicada que las ideas para mantener el sistema se vieron superadas y perdieron apoyo.

Contenido

¿Qué pasó antes?

En la década de 1960, los políticos cercanos a Franco empezaron a pensar en qué pasaría con el régimen después de su muerte, ya que él había cumplido setenta años en 1962. Surgieron dos grupos principales con ideas diferentes:

- Los «inmovilistas»: Querían que el sistema de Franco continuara tal cual, manteniendo todas sus leyes y principios. Su plan era establecer una monarquía en la persona de Juan Carlos, hijo de Juan de Borbón, quien había estado bajo la tutela de Franco desde 1948. Este grupo estaba formado principalmente por "tecnócratas" (expertos en gestión) y por la "vieja guardia" del Movimiento Nacional (el partido único del régimen). Su principal defensor era el almirante Carrero Blanco.

- Los «aperturistas»: Proponían introducir algunos cambios para que el régimen se adaptara a la nueva sociedad española, que estaba creciendo mucho económicamente. Creían que al desarrollo económico debía seguirle un "desarrollo político". Este grupo incluía a ministros como Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruiz. Algunos de ellos querían que el Movimiento Nacional permitiera la creación de "asociaciones políticas" para que la gente pudiera participar más.

Las diferencias entre estos grupos se basaban en cómo veían los cambios en la sociedad española. Los "inmovilistas" pensaban que para enfrentar los problemas, había que reafirmar los principios del régimen. Los "aperturistas", en cambio, creían que el régimen debía adaptarse a los nuevos tiempos para evitar una crisis.

Un logro importante de los "aperturistas" fue la aprobación de la Ley de Prensa de 1966, que dio más libertad a los medios. Sin embargo, los "inmovilistas" también lograron avances, como la aprobación de la Ley Orgánica del Estado en 1967 y, lo más importante, la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco en julio de 1969. Franco dijo entonces que con este nombramiento, todo quedaría "atado y bien atado" para el futuro.

El fracaso de la continuidad (1969-1973)

El gobierno «monocolor»

El nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco fortaleció al almirante Carrero Blanco y aumentó la tensión entre los "tecnócratas" y los "aperturistas" en el gobierno. Un escándalo económico en agosto de 1969, conocido como el "caso Matesa", afectó a algunos ministros "tecnócratas". Los "aperturistas" intentaron usar esto para ganar poder, pero el resultado fue el contrario: los "tecnócratas" se hicieron más fuertes.

En octubre de 1969, se formó el gobierno "monocolor", llamado así porque estaba compuesto casi exclusivamente por "tecnócratas" o personas leales a Carrero Blanco. Carrero fue ratificado como vicepresidente, pero en la práctica actuaba como presidente, tomando las decisiones más importantes. Los ministros "aperturistas" como Fraga y Solís salieron del gobierno.

Este nuevo gobierno rompió con la tradición de Franco de equilibrar los diferentes grupos políticos. Algunos historiadores creen que esto fue una señal del deterioro de la capacidad de Franco para arbitrar entre las facciones. El gobierno "monocolor" fue visto como una victoria de Carrero Blanco, quien era considerado el sucesor de Franco y la garantía de que el régimen continuaría.

Durante los cuatro años de este gobierno, la división entre "inmovilistas" (liderados por Carrero) y "aperturistas" se hizo más profunda. Carrero Blanco estaba convencido de que había una "ofensiva" contra el régimen. Por otro lado, los "aperturistas" como Manuel Fraga insistían en que el país necesitaba cambios.

Ambos grupos querían asegurar la continuidad del régimen, pero de formas diferentes. Los "inmovilistas" querían mantener la estructura autoritaria, mientras que los "aperturistas" proponían ampliar la participación a través de asociaciones políticas dentro del Movimiento. Un sector más radical de los "inmovilistas" era conocido como los "ultras" o "el búnker", y contaban con el apoyo de los militares.

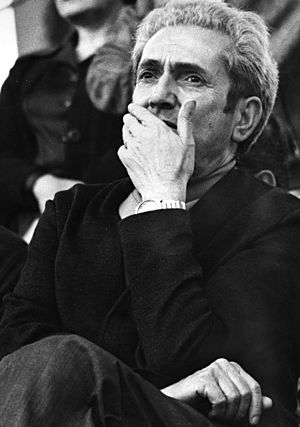

En estos años, surgió un tercer grupo, los "reformistas", que eran antiguos "aperturistas" convencidos de que la única salida para el franquismo era una "democracia" controlada desde el poder. Entre ellos destacaba Manuel Fraga Iribarne. Todos estos grupos jugarían un papel importante en la transición española.

El gobierno "monocolor" no introdujo cambios políticos importantes. El proyecto de crear asociaciones dentro del Movimiento fue abandonado. Franco mismo advirtió que sería un error confundir las diferentes opiniones con la posibilidad de crear grupos ideológicos que fueran como partidos políticos.

Aumento de los conflictos sociales y políticos

El gobierno "monocolor" solo supo responder al aumento de las huelgas y protestas estudiantiles con el uso de la policía. Entre 1970 y 1973, varios trabajadores murieron por acciones policiales. En 1972, la dirección de las "comisiones obreras" (un sindicato ilegal) fue detenida y sus líderes, como Marcelino Camacho, fueron condenados a largas penas de prisión en el "proceso 1001".

En las universidades, la situación era cada vez más difícil de controlar. Las autoridades atribuían los problemas a "agitadores" que usaban a los estudiantes. Esto llevó a constantes intervenciones policiales, sanciones y detenciones. También surgieron grupos de extrema derecha, como los Guerrilleros de Cristo Rey, que eran tolerados por las autoridades.

La represión fue especialmente dura en el País Vasco y Navarra debido a la creciente actividad de ETA. En 1970, el "juicio de Burgos" contra dieciséis miembros de ETA se convirtió en un momento muy crítico para el régimen.

La crisis del «juicio de Burgos»

El "juicio de Burgos" fue un momento muy difícil para el gobierno y para todo el régimen de Franco. El 3 de diciembre de 1970, comenzó un juicio militar contra dieciséis personas acusadas de pertenecer a ETA. El gobierno decidió darle mucha publicidad al proceso, pero el efecto fue el contrario: se levantó una gran ola de solidaridad en el País Vasco y Navarra.

Hubo huelgas y protestas en varias ciudades, y el gobierno decretó el estado de excepción en Guipúzcoa y luego en toda España. Cientos de intelectuales y artistas se encerraron en el monasterio de Montserrat en solidaridad con los acusados. En Madrid, 131 intelectuales pidieron una amnistía y libertades políticas.

Dos días antes del juicio, ETA secuestró al cónsul honorario alemán en San Sebastián, liberándolo el 25 de diciembre. Al día siguiente, el tribunal dictó sentencia, condenando a seis de los acusados a la pena de muerte y al resto a largas penas de prisión.

El "juicio de Burgos" también generó una campaña internacional de solidaridad y un nuevo distanciamiento entre la Iglesia católica y el régimen. Obispos españoles y el nuncio (representante del Papa) pidieron clemencia. El gobierno intensificó el control sobre la prensa, lo que llevó al cierre de algunos periódicos.

Los sectores más radicales del franquismo acusaron al gobierno de debilidad y atacaron a la Iglesia por sus críticas. Se organizaron manifestaciones de apoyo a Franco, donde se gritaban consignas contra los "obispos comunistas" y el gobierno.

Finalmente, debido a la presión nacional e internacional, Franco conmutó las nueve penas de muerte por treinta años de prisión el 30 de diciembre. Comunicó su decisión en su mensaje de fin de año, donde también habló de una "conspiración" contra España.

El "juicio de Burgos" se considera el inicio de la crisis final del franquismo. Aunque Franco conmutó las penas, el régimen se vio muy afectado y su imagen se deterioró.

La tensión con la Iglesia católica

Después del "juicio de Burgos", las tensiones entre el régimen de Franco y la Iglesia católica aumentaron. La Iglesia, que había sido un pilar fundamental del régimen, empezó a cambiar su postura siguiendo las nuevas directrices del Concilio Vaticano II.

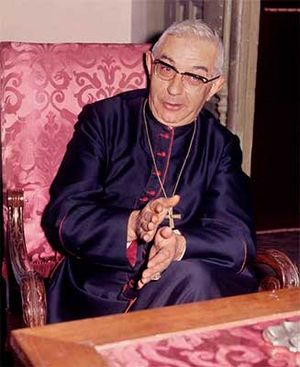

En septiembre de 1971, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, presidida por el cardenal Tarancón, aprobó una declaración a favor de la "independencia y sana colaboración entre la Iglesia y el Estado", lo que significaba dejar atrás el acuerdo de 1953. También se pidió perdón por no haber sido "ministros de la reconciliación" durante la guerra civil, a la que ahora llamaban "guerra entre hermanos" en lugar de "Cruzada".

Las iglesias y otros lugares católicos se usaban para reuniones clandestinas de la oposición, huelgas y protestas, lo que provocaba frecuentes intervenciones policiales. Franco y Carrero Blanco se sintieron muy decepcionados por la actitud de la Iglesia, considerándola una "puñalada por la espalda".

En enero de 1973, la Conferencia Episcopal defendió la separación de la Iglesia y el Estado, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo democrático. La tensión llegó a un punto en que el Papa Pablo VI tuvo una discusión con el ministro de Asuntos Exteriores español.

La campaña de los "ultras" contra los "obispos rojos" y contra Tarancón se intensificó, con pintadas y carteles. Las actuaciones policiales en parroquias y centros católicos eran cada vez más frecuentes.

El nuevo gobierno y el asesinato de Carrero Blanco

A mediados de 1973, era evidente que la política de continuidad de Carrero Blanco y los "tecnócratas" había fracasado. El régimen de Franco había entrado en una fase de crisis, ya que no se adaptaba a los cambios sociales y culturales que había generado el desarrollo económico de los años sesenta.

En mayo de 1973, el ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, dimitió, quejándose de la "complacencia" del gobierno con la violencia de los grupos "ultras" y defendiendo la necesidad de una verdadera "apertura".

De esta crisis de gobierno, Carrero Blanco salió aún más fortalecido, ya que Franco lo nombró presidente del Gobierno, un cargo que Franco nunca había cedido en 37 años. Franco consideraba a Carrero la mejor garantía para que el régimen mantuviera sus características esenciales después de su desaparición. Carrero nombró un gabinete de su confianza, reafirmando la continuidad del gobierno.

Pero este nuevo gobierno solo duraría seis meses. El jueves 20 de diciembre de 1973, ETA detonó una bomba en una calle de Madrid al paso del coche oficial del almirante Carrero Blanco, causándole la muerte. Este atentado fue un golpe muy duro para el régimen, ya que Carrero era la persona designada por Franco para asegurar su continuidad.

La rápida actuación del vicepresidente Torcuato Fernández Miranda impidió que los sectores más radicales del régimen y el Ejército tomaran medidas extremas. El asesinato de Carrero Blanco abrió la crisis política más grave de todo el franquismo.

La crisis final del franquismo (1974-75)

En enero de 1974, Franco nombró a Carlos Arias Navarro presidente del Gobierno, influenciado por su entorno familiar. Esto significó que los "tecnócratas" del Opus Dei quedaron fuera del poder.

Arias Navarro formó un gobierno intentando equilibrar a los "inmovilistas" y "reformistas". En su discurso de presentación del nuevo gobierno, el 12 de febrero de 1974, hizo algunas promesas de "apertura", como permitir asociaciones políticas dentro del Movimiento y reconocer los conflictos laborales. Habló de continuar la "continuidad perfectiva" del régimen, buscando una mayor participación.

Gracias a la política del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, la prensa tuvo más libertad para criticar, y la oposición "moderada" fue tolerada. Sin embargo, este "espíritu del 12 de febrero" duró poco.

A finales de febrero, el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros Ataún, fue obligado a marcharse de España por una homilía a favor de la libertad del pueblo vasco. El gobierno consideró esto un ataque a la unidad nacional. El cardenal Tarancón y la Conferencia Episcopal defendieron al obispo, y al final, Franco tuvo que intervenir para que Arias Navarro diera marcha atrás. Este incidente fue visto como una derrota política del gobierno.

El 2 de marzo, el anarquista Salvador Puig Antich fue ejecutado a pesar de las protestas y peticiones de clemencia de todo el mundo. Esto generó un gran rechazo internacional.

El 25 de abril de 1974, un golpe militar en Portugal puso fin a la dictadura salazarista, la más antigua de Europa. Esto hizo evidente el aislamiento del franquismo.

La ofensiva del «búnker»

El 28 de abril de 1974, el exministro falangista José Antonio Girón de Velasco, un destacado miembro del "búnker" (los sectores más radicales), publicó un artículo en el diario Arriba denunciando la "apertura" del gobierno de Arias Navarro como una "traición". Este artículo, conocido como el "gironazo", fue muy aplaudido por los "ultras".

Pocos días después, Gonzalo Fernández de la Mora, otro "inmovilista", comparó a Arias Navarro con un general cuyo gobierno había asistido a la disolución del Estado. Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva, calificó a los "aperturistas" de "traidores".

En julio de 1974, Franco fue hospitalizado y tuvo que ceder temporalmente sus poderes al príncipe Juan Carlos. Se temió por su vida, pero se recuperó y reasumió sus poderes el 30 de agosto. Durante su convalecencia, los "ultras" volvieron a proponer a Alfonso de Borbón y Dampierre, casado con la nieta de Franco, como posible sucesor.

El 13 de septiembre, un brutal atentado de ETA en la cafetería Rolando de Madrid causó la muerte de 12 civiles. Este hecho fue utilizado por la extrema derecha para presionar al gobierno.

La presión del "búnker" logró que el ministro "reformista" Pío Cabanillas fuera destituido el 29 de octubre. Su salida provocó la dimisión de otros ministros y altos cargos "reformistas", lo que significó el fin de este proyecto en vida de Franco.

El impacto de la «crisis del petróleo» y el aumento de la conflictividad social y política

A finales de 1973, comenzó una crisis económica internacional debido al aumento del precio del petróleo. El gobierno de Arias Navarro intentó evitar que esto afectara a los consumidores, pero provocó un aumento del déficit comercial y la inflación se disparó. El crecimiento económico se ralentizó y el desempleo aumentó.

El deterioro de la economía llevó a un aumento de los conflictos sociales. El número de huelgas se quintuplicó, y los trabajadores no solo pedían mejoras salariales, sino también libertad sindical y el fin de la represión. Las huelgas solían ir acompañadas de otras formas de protesta, como ocupaciones de centros de trabajo y encierros en iglesias.

La conflictividad no se limitó al ámbito laboral, sino que también se extendió a las universidades, los barrios, y los colegios profesionales. El movimiento estudiantil aumentó su actividad, y los profesores no numerarios (PNNs) se declararon en huelga. El movimiento vecinal también creció, pidiendo ayuntamientos democráticos.

Los colegios profesionales, especialmente los de abogados, se mostraron cada vez más críticos, reclamando libertades y un Estado de derecho. El mundo cultural también se movilizó, con intelectuales y artistas firmando manifiestos a favor de la democracia.

Los historiadores debaten hasta qué punto esta conflictividad social fue decisiva en la crisis final del franquismo. Sin embargo, es claro que debilitó la imagen del gobierno y del régimen, tanto en España como a nivel internacional.

El crecimiento de la oposición antifranquista

Aunque la mayoría de la población seguía siendo políticamente pasiva, el aumento de los conflictos sociales y políticos llevó a un crecimiento de la oposición democrática. En 1974, el 60% de los encuestados prefería un gobierno elegido democráticamente.

A medida que la muerte de Franco se veía más cercana, los grupos de oposición empezaron a unirse. Un modelo fue la Assemblea de Catalunya, una plataforma unitaria creada en Barcelona en 1971 que agrupaba a todos los partidos de oposición catalanes. Su lema "Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía" fue adoptado por toda la oposición.

El 29 de julio de 1974, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, presentó en París la Junta Democrática, que buscaba una "ruptura democrática" con el franquismo a través de la movilización ciudadana. Su objetivo era formar un gobierno provisional que restableciera las libertades y convocara un referéndum sobre la forma de gobierno.

Sin embargo, el Partido Comunista no logró integrar a todos los grupos de oposición, especialmente al PSOE y a la Democracia Cristiana, que estaban dispuestos a aceptar la monarquía de Juan Carlos si esta llevaba al país a la democracia. Estos grupos formaron su propio organismo unitario en junio de 1975, la Plataforma de Convergencia Democrática.

Uno de los dilemas para la oposición fue cómo posicionarse ante los atentados terroristas de ETA, que causaron muchas muertes en 1974 y 1975. La mayoría de las fuerzas democráticas no estaban de acuerdo con la "lucha armada", pero evitaban condenar el terrorismo de ETA debido al apoyo popular que tenía en algunos sectores vascos.

La agonía final de la dictadura

A principios de marzo de 1975, Arias Navarro reorganizó su gobierno. Logró que Franco aceptara la salida de los ministros "ultras" José Utrera Molina y Francisco Ruiz Jarabo, lo que dio al gobierno un carácter más "aperturista moderado".

Sin embargo, la actividad terrorista aumentó, tanto por parte de ETA como del FRAP, lo que endureció la represión. El 22 de agosto de 1975, se aprobó un decreto-ley antiterrorista que revalidaba la jurisdicción militar y suspendía algunos derechos.

En aplicación de esta ley, entre el 29 de agosto y el 17 de septiembre de 1975, tres militantes de ETA y ocho del FRAP fueron condenados a muerte. A pesar de las peticiones de clemencia de líderes europeos y del Papa Pablo VI, Franco no conmutó las penas de muerte a cinco de ellos, y fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975.

Este hecho, calificado de "brutal" por la prensa europea, acentuó el rechazo internacional al franquismo. Quince embajadores de países occidentales abandonaron Madrid, y la Comunidad Económica Europea suspendió las negociaciones con España. El Papa Pablo VI condenó la represión.

Como respuesta, el 1 de octubre de 1975, el Movimiento organizó una concentración de apoyo a Franco en la plaza de Oriente de Madrid. En su último discurso público, un Franco muy débil volvió a hablar de una "conspiración masónica e izquierdista" contra España.

La muerte de Franco

Catorce días después de la concentración en la plaza de Oriente, Franco cayó enfermo. El 30 de octubre, consciente de su gravedad, traspasó sus poderes al príncipe Juan Carlos.

Mientras tanto, el príncipe Juan Carlos, como jefe de Estado interino, tuvo que enfrentar la grave crisis del Sahara español, debido a la "Marcha Verde" organizada por el rey de Marruecos. El 14 de noviembre, se firmó el acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España se retiraba de la colonia y cedía su administración a Marruecos y Mauritania.

Franco fue mantenido con vida en el hospital hasta que falleció en la madrugada del 20 de noviembre de 1975. A primera hora de la mañana, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anunció por televisión el fallecimiento de Franco y leyó su "testamento político".

El 22 de noviembre, el príncipe Juan Carlos fue proclamado rey ante las Cortes. El 27, se celebró un acto de exaltación del nuevo monarca al que asistieron numerosos dignatarios extranjeros, a diferencia del funeral de Franco. Se iniciaba así una nueva etapa histórica para España.

Aunque el "franquismo sociológico" (la influencia de las ideas del régimen en la sociedad) seguía siendo fuerte, la oposición no tenía la fuerza suficiente para derribar la dictadura. Sin embargo, había logrado debilitarla hasta el punto de hacer imposible su continuidad. Cuando Franco murió, gran parte de la sociedad española quería un régimen de libertades políticas.

La dictadura estaba en una profunda crisis al final de la vida de Franco. Las propuestas de continuidad o de reforma habían fracasado. La oposición, aunque no tenía la fuerza para derribar el régimen, sí logró hacer inviable su continuidad. Esta era la compleja situación política de España a finales de 1975.