Segunda República española en guerra para niños

La Segunda República española durante la guerra es el período final de la Segunda República española, que ocurrió durante la guerra civil española de 1936 a 1939. El territorio de España que permaneció bajo el control de la República, conocido como zona republicana o zona leal, se fue haciendo más pequeño a medida que el otro bando, llamado bando franquista, avanzaba. Al final, todo el territorio fue ocupado por este último.

Durante este tiempo, hubo tres gobiernos principales:

- El primero fue liderado por José Giral, un político republicano. Su gobierno fue corto (de julio a septiembre de 1936), y en ese momento, el poder real lo tenían muchos comités que se formaron cuando comenzaron grandes cambios sociales.

- El segundo gobierno fue presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, líder de uno de los sindicatos más importantes de la época.

- El tercer gobierno fue dirigido por otro socialista, Juan Negrín. Él gobernó hasta marzo de 1939, cuando un evento importante puso fin a la resistencia republicana, llevando a la victoria del bando sublevado, liderado por el general Franco.

Contenido

- La respuesta del gobierno al levantamiento militar de julio de 1936

- Los cambios sociales de 1936 y el gobierno de José Giral (julio-septiembre 1936)

- El gobierno de Largo Caballero (septiembre 1936-mayo 1937)

- Los gobiernos de Juan Negrín (mayo 1937-marzo 1939)

- El golpe de Casado y el colapso de la República (marzo de 1939)

- La ayuda extranjera a la República

La respuesta del gobierno al levantamiento militar de julio de 1936

En la tarde del viernes 17 de julio de 1936, se supo en Madrid que había comenzado un levantamiento militar en el Protectorado español de Marruecos. El gobierno, entonces presidido por Santiago Casares Quiroga, dio las primeras órdenes al Ejército, la Marina y las autoridades civiles para que actuaran.

Al día siguiente, el levantamiento se extendió por la península. Las organizaciones de trabajadores, como la CNT y la UGT, pidieron "armas para el pueblo" para detenerlo. Sin embargo, el gobierno se negó, porque los republicanos de izquierda temían que, además del levantamiento militar, se produjeran grandes cambios en el orden social.

Esa noche, el sábado 18 de julio, Casares Quiroga renunció. El presidente de la República, Manuel Azaña, encargó a Diego Martínez Barrio, presidente del Parlamento, que formara un gobierno que tuviera el mayor apoyo posible. Su objetivo era detener la rebelión sin usar el apoyo armado de las organizaciones de trabajadores. Martínez Barrio formó un gobierno que incluía a políticos moderados, pero no logró un acuerdo con los militares sublevados.

En la madrugada del 19 de julio, Martínez Barrio habló por teléfono con el general Emilio Mola, uno de los líderes del levantamiento. Mola se negó a cualquier acuerdo. Así, el intento de negociación fracasó, y el gobierno de Martínez Barrio renunció. Azaña nombró a José Giral como nuevo presidente. Su gobierno, apoyado por los socialistas, decidió entregar armas a las organizaciones de trabajadores. Esta decisión hizo que el Estado republicano perdiera el control exclusivo de la fuerza, lo que llevó a importantes cambios sociales.

La discusión sobre entregar armas a la población

Algunos historiadores, como el británico Hugh Thomas, creen que los medios legales para oponerse al levantamiento no funcionaron. Esto se debió a que gran parte del ejército y la policía estaban con los rebeldes. La única fuerza capaz de resistir eran los sindicatos y partidos de izquierda. Para el gobierno, usar esta fuerza significaba aceptar grandes cambios sociales. Aunque el gobierno dudó, este paso fue inevitable. En muchas ciudades, la gente de izquierda actuó antes de ser atacada.

El historiador Julio Aróstegui piensa que el retraso del gobierno en entregar armas fue clave para que el levantamiento triunfara en ciudades como Sevilla o Granada. La "duda fatal" de los gobiernos de Casares Quiroga y Martínez Barrio impidió detener la sublevación desde el principio.

Sin embargo, el historiador Julián Casanova considera que es un mito que "el pueblo en armas" venciera a los rebeldes. Según él, lo decisivo fue la actitud de los militares. Los trabajadores solo pudieron luchar donde algunos mandos militares fueron leales o dudaron. Madrid y Barcelona son buenos ejemplos de esto.

Francisco Alía Miranda está de acuerdo con Casanova. Él cree que el éxito o fracaso del levantamiento en cada provincia dependió de la postura de los jefes militares, no de factores sociales o políticos. También fue importante cómo reaccionaron las autoridades republicanas. Donde actuaron con rapidez, lograron detener la rebelión.

Los cambios sociales de 1936 y el gobierno de José Giral (julio-septiembre 1936)

Muchas personas de la clase trabajadora vieron el levantamiento militar como una oportunidad para un cambio radical en sus vidas y para lograr mejoras sociales que las reformas de la República no habían conseguido.

Una de las paradojas de 1936 fue que el levantamiento militar, que decía querer detener una revolución que no existía, en realidad "abrió las puertas a la revolución". Fue el levantamiento el que creó las condiciones para que se iniciaran importantes cambios sociales. Cuando el poder de las instituciones republicanas se debilitó, surgieron nuevos poderes paralelos.

Los cambios sociales de 1936

La entrega de armas a los partidos y organizaciones de trabajadores hizo que estos formaran rápidamente grupos armados para enfrentar la rebelión y para llevar a cabo profundos cambios sociales. Sin derribar a las autoridades republicanas, estas organizaciones tomaron el control de muchas cosas:

- Confiscaron y gestionaron colectivamente fincas agrícolas y empresas industriales y comerciales para asegurar la producción y distribución de bienes.

- Se hicieron cargo de funciones importantes del Estado, como la producción, el abastecimiento, la vigilancia, las comunicaciones y el transporte, y la sanidad.

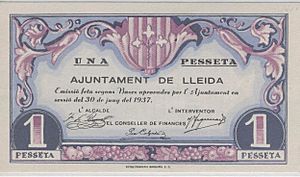

- En muchas localidades, los comités sindicales incluso reemplazaron el dinero por vales.

Ante el colapso del poder público, surgió un nuevo poder de los trabajadores en el verano de 1936, que era a la vez militar, político, social y económico. Los sindicatos dominaron estos cambios. Gestionar una empresa o una finca de forma colectiva significaba ponerla bajo el control de comités de la CNT o la UGT. Para los trabajadores, estos cambios significaban la destrucción del viejo orden social y la creación de comités que asumían todo el poder local.

Sin embargo, los cambios fueron diferentes según el territorio:

- En Cataluña, la CNT lideró la gestión colectiva de la industria, mientras que el gobierno de la Generalidad de Cataluña siguió existiendo.

- En Aragón, grupos de milicianos impusieron la gestión colectiva de la tierra y establecieron un órgano de poder político, el Consejo Regional de Defensa de Aragón, al margen de la ley republicana.

- En grandes zonas de Castilla la Nueva, Valencia y Andalucía, los sindicatos campesinos gestionaron colectivamente las tierras abandonadas, y el poder político local pasó a manos de comités de sindicatos y partidos.

- En el País Vasco, no hubo grandes cambios sociales. El PNV, un partido católico y nacionalista, se mantuvo al frente de un gobierno autónomo.

Los comités que surgieron eran independientes y no reconocían límites a sus acciones. Podían gestionar colectivamente industrias, requisar cosechas o formar milicias. Este poder tan disperso hizo que los cambios sociales en España en 1936 fueran muy profundos. Sin embargo, esta situación también significó que no se creó un poder central que coordinara los recursos. La paradoja fue que, al mismo tiempo, estos cambios no acabaron con el Estado republicano, sino que lo ignoraron y lo hicieron inoperante.

El gobierno Giral (19 de julio-3 de septiembre de 1936)

Aunque el gobierno de Giral no tenía el poder real, siguió actuando, especialmente en el ámbito internacional. Este gobierno pidió armas a Francia y, al no conseguirlas, a la Unión Soviética, usando las reservas de oro del Banco de España.

En el interior, el gobierno destituyó a funcionarios sospechosos de apoyar el levantamiento. También intentó controlar las ejecuciones arbitrarias y sin juicio de personas consideradas "fascistas" por parte de "tribunales revolucionarios" o "checas", que habían impuesto un período de violencia en Madrid y otros lugares. Después de los trágicos eventos en la cárcel Modelo de Madrid, donde milicianos asesinaron a políticos y personas de derecha, el gobierno de Giral creó tribunales especiales para juzgar delitos de rebelión. Sin embargo, estos tribunales no lograron detener las actividades de las "checas", que continuaron con asesinatos ilegales.

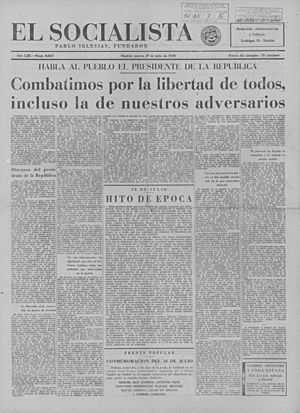

El gobierno de Giral solo estaba formado por republicanos de izquierda, por lo que no representaba a todas las fuerzas que estaban llevando a cabo los intensos cambios sociales, políticos y militares. Así, cuando el 3 de septiembre de 1936 el ejército sublevado tomó Talavera de la Reina, José Giral, sin suficiente apoyo ni autoridad, renunció. Quería que lo sustituyera un gobierno que representara a "todos y cada uno de los partidos políticos y organizaciones sindicales y obreras de reconocida influencia en la masa del pueblo español".

El gobierno de Largo Caballero (septiembre 1936-mayo 1937)

Tras la renuncia de Giral, el presidente Manuel Azaña encargó la formación de un "gobierno de coalición" a Francisco Largo Caballero, el líder socialista de la UGT. Largo Caballero, que también asumió el importante Ministerio de Guerra, vio este gobierno como una gran "alianza antifascista". Incluyó a representantes de la mayoría de partidos y sindicatos que luchaban contra la rebelión. En este gobierno hubo ministros socialistas, comunistas, republicanos, de la Esquerra Republicana de Cataluña y del PNV. Dos meses después, el 4 de noviembre, se unieron cuatro ministros de la CNT, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer ministra en España.

El nuevo gobierno de Largo Caballero, que se autoproclamó "gobierno de la victoria", decidió que la prioridad era la guerra. Por ello, puso en marcha un programa político para:

- Crear un nuevo ejército y unificar la dirección de la guerra.

- Nacionalizar las industrias de guerra.

- Centralizar y coordinar la economía.

- Defender la pequeña y mediana propiedad.

- Contener los experimentos de cambios sociales.

- Promover acuerdos de unidad entre partidos y sindicatos.

Los líderes sindicales de la UGT y la CNT estuvieron de acuerdo en que la implantación de sus ideales debía esperar al triunfo militar.

Sin embargo, estas medidas no lograron detener el avance del ejército sublevado hacia Madrid. El 6 de noviembre, el ejército estaba a punto de entrar en la capital. Ese día, el gobierno decidió abandonar Madrid y trasladarse a Valencia, encargando la defensa de la ciudad al general Miaja, quien formaría una Junta de Defensa de Madrid. Esta salida fue precipitada y secreta. Quienes se quedaron en Madrid lo vieron como una huida vergonzosa. Sin embargo, Madrid resistió el ataque y detuvo el avance del ejército rebelde. Algunos historiadores creen que la decisión de Largo Caballero, aunque tuvo un alto costo político para él, fue beneficiosa para la defensa de la capital.

El segundo gran objetivo del gobierno de Largo Caballero fue restablecer la autoridad del gobierno y del Estado. Para ello, se decretó que todos los comités y juntas de defensa locales quedaran bajo la autoridad de Consejos Provinciales, y los comités revolucionarios locales fueron reemplazados por consejos municipales con representación de todos los partidos y sindicatos.

Pero las tensiones con los gobiernos de las "regiones autónomas" de Cataluña y el País Vasco, y con otros consejos regionales, no se resolvieron. En Cataluña, el gobierno de la Generalidad organizó su propio ejército y aprobó un decreto de colectividades, excediendo sus competencias. En el País Vasco, se aprobó el Estatuto de Autonomía, y José Antonio Aguirre fue nombrado "lehendakari". Aguirre construyó un Estado casi independiente en el territorio vasco que no había sido ocupado. El Consejo Regional de Defensa de Aragón fue legalizado por el gobierno de Largo Caballero, por lo que la mitad oriental de Aragón tuvo sus propios órganos de policía y controló la economía.

El éxito en la defensa de Madrid favoreció la aparición de dos nuevos poderes: los nuevos jefes militares que dirigieron con éxito las operaciones, y los comunistas, fortalecidos por la ayuda de la Unión Soviética y la presencia de las Brigadas Internacionales. Los comunistas fueron los más firmes defensores del orden y la disciplina militar.

Los "sucesos de mayo de 1937"

En la primavera de 1937, después de que el general Franco decidiera posponer la toma de Madrid, se abrió la perspectiva de una guerra larga. Pronto estalló una crisis entre las fuerzas políticas que apoyaban a la República. El problema político dentro de la alianza de Largo Caballero se acentuó. Los comunistas buscaban tener más poder, los anarcosindicalistas seguían actuando de forma independiente, y el propio socialismo estaba dividido.

El conflicto principal fue entre los anarquistas de la CNT y los comunistas antiestalinistas del POUM, que defendían la compatibilidad de los cambios sociales con la guerra, y los comunistas del Partido Comunista de España (PCE) y del PSUC en Cataluña, que creían que para frenar el levantamiento militar, había que unir a todas las fuerzas de izquierda y dar prioridad a la guerra, deteniendo los cambios sociales.

La crisis estalló en Barcelona el lunes 3 de mayo de 1937, cuando un grupo de la policía intentó recuperar el control de un edificio de Telefónica que estaba en poder de la CNT. Varios grupos anarquistas respondieron con armas, y el POUM se unió a la lucha. La Generalidad y los comunistas y socialistas unificados en Cataluña (PSUC) se enfrentaron a la rebelión. La lucha duró varios días, llenando Barcelona de barricadas, heridos y muertos. El gobierno central envió refuerzos a Barcelona. La situación fue controlada el viernes 7 de mayo, pero la Generalidad perdió sus competencias sobre el orden público.

La caída del gobierno de Largo Caballero y la designación de Negrín

Los "sucesos de mayo de 1937" en Barcelona tuvieron un impacto inmediato en el gobierno de Largo Caballero. La crisis la provocaron los ministros comunistas el 13 de mayo, quienes amenazaron con renunciar si Largo Caballero no dejaba el Ministerio de Guerra y disolvía el POUM. Contaban con el apoyo de una parte del partido socialista. Largo Caballero se negó, y el 17 de mayo, sin suficiente apoyo, renunció.

El presidente Manuel Azaña nombró a Juan Negrín, un socialista, como nuevo jefe de Gobierno. Al día siguiente, el periódico de la CNT declaró: "Se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario". La elección de Negrín, y no de Indalecio Prieto (como se esperaba), se debió a que Negrín tenía buenas relaciones con todas las fuerzas del Frente Popular y experiencia internacional. Además, Prieto ocupó la cartera clave de Defensa.

Los gobiernos de Juan Negrín (mayo 1937-marzo 1939)

El primer gobierno de Juan Negrín (mayo 1937-abril 1938)

El objetivo principal del gobierno de Negrín era poner fin a la "etapa de cambios sociales" de los primeros diez meses de la guerra. Por ello, la composición del gobierno ya no fue sindical, sino que se basó en los dos partidos principales de la España republicana: el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España. Este último había crecido mucho y defendía una política moderada, además de contar con el prestigio de la ayuda militar de la Unión Soviética. Con este gobierno, el discurso sobre la guerra cambió de una "guerra de cambios" a una "guerra nacional" contra los invasores alemanes e italianos y sus aliados españoles.

El nuevo gobierno estaba formado por tres ministros socialistas (incluido Negrín), dos republicanos de izquierda, uno del PNV y otro de Esquerra Republicana de Cataluña, y dos comunistas. Los sindicatos UGT y CNT no quisieron participar. El hombre clave era Indalecio Prieto, quien asumió la responsabilidad de dirigir la guerra al frente del nuevo Ministerio de Defensa.

La política del gobierno de Negrín tuvo dos ejes principales:

- Convertir al Ejército Popular Republicano en una fuerza capaz de ganar la guerra o lograr una paz "digna". Para ello, era necesario reconstruir el Estado republicano y proyectar una imagen de República democrática.

- Cambiar la política de "no intervención" del Reino Unido y Francia, que hasta entonces solo había fortalecido al bando franquista.

Los sindicatos, tanto la UGT como la CNT, perdieron influencia en la política republicana. La CNT entró en crisis y abandonó el gobierno de la Generalidad de Cataluña.

La política interior del gobierno de Negrín se centró en:

- La culminación de la formación del Ejército Popular Republicano. Se estableció un Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas, al mando del coronel Vicente Rojo.

- La recuperación de todos los poderes por parte del gobierno central, justificando que la dirección de la guerra lo exigía. Esto incluyó la disolución del Consejo Regional de Defensa de Aragón y la pérdida de competencias de orden público de la Generalidad de Cataluña.

- El mantenimiento del orden público y la seguridad. Se intentó restablecer el "imperio de la ley", aunque no se pudo impedir el asesinato de Andreu Nin (líder del POUM) por agentes soviéticos.

- Las garantías a la pequeña y mediana propiedad. La disolución del Consejo Regional de Defensa de Aragón restituyó la propiedad privada de las tierras.

En cuanto a la política internacional, se intentó cambiar la política de "no intervención" del Reino Unido y Francia por la de mediación en el conflicto, para que presionaran a Alemania e Italia y cesaran su apoyo a los sublevados, con el objetivo de alcanzar una "paz negociada". Sin embargo, este plan fracasó.

Los comunistas salieron más fortalecidos, buscando "luchar abiertamente por la hegemonía en el gobierno y en el país". Querían la unificación de socialistas y comunistas en un solo partido. El PSOE, liderado por Prieto, se opuso a esto e intentó reducir la influencia comunista en el Ejército Popular.

La crisis de marzo-abril de 1938: "negrinistas" frente a "antinegrinistas"

El esfuerzo del gobierno para crear un verdadero Ejército debía verse en el campo de batalla. Después de la derrota en el norte, la prueba de fuego fue la batalla de Teruel, iniciada el 21 de diciembre de 1937. El Ejército Popular Republicano tenía la oportunidad de tomar una capital de provincia por primera vez. Sin embargo, los "nacionales" recuperaron Teruel el 22 de febrero de 1938, lo que fue un nuevo desastre para los republicanos.

Después de la derrota de Teruel, hubo un desastre aún mayor. Al mes siguiente, el frente de Aragón se derrumbó ante el avance del ejército de Franco, que llegó al Mediterráneo por Vinaroz el 15 de abril, dividiendo el territorio republicano en dos. Barcelona sufrió fuertes bombardeos. A esto se sumó la política de apaciguamiento del Reino Unido y Francia hacia Alemania, lo que significó el abandono de la República española. La única noticia positiva fue la reapertura de la frontera francesa.

Las derrotas militares y el empeoramiento de la situación internacional provocaron la crisis de marzo-abril de 1938, la segunda gran crisis interna del bando republicano. Se rompió el consenso del primer gobierno de Negrín, dando paso al enfrentamiento entre el "negrinismo" (partidarios de la resistencia) y el "antinegrinismo" (partidarios de la paz).

El "partido de la paz" o "antinegrinista" estaba liderado por el presidente de la República Manuel Azaña, apoyado por republicanos y nacionalistas catalanes y vascos, y por Indalecio Prieto y un sector del PSOE. Creían que las derrotas militares demostraban que la guerra no se podía ganar y que había que negociar una rendición. Frente a ellos, Negrín y los comunistas eran firmes partidarios de continuar resistiendo bajo la consigna "resistir es vencer". Para Negrín, negociar significaba la aniquilación de la República, por lo que la única salida era resistir a la espera de una guerra en Europa que obligara a Francia y al Reino Unido a ayudar a la República.

La crisis se abrió cuando Negrín intentó que Prieto cambiara de ministerio. Azaña respaldó a Prieto, pero no lograron articular una alternativa a Negrín, quien salió reforzado de la crisis, con la salida de Prieto del gobierno. A partir de entonces, la España republicana quedó dividida en dos tendencias: el "partido de la resistencia" (negrinismo) y el "partido de la paz" (antinegrinismo).

El segundo gobierno Negrín de "Unión Nacional" (abril 1938-marzo 1939)

Negrín reorganizó el gobierno el 6 de abril y asumió personalmente el Ministerio de Defensa. Incorporó a los dos sindicatos, UGT y CNT, lo que significó que el PCE se quedara con un solo ministro. Lo más destacado fue la destitución de Prieto, quien pasó a liderar la facción "antinegrinista" del PSOE.

Este gobierno tuvo que enfrentar el progresivo colapso militar de la República, el abandono internacional, el cansancio de la población y la ruptura de la unidad política. La política de Negrín se mantuvo como objetivo de guerra: continuar la guerra hasta el final, ya que no era posible obtener una paz negociada con Franco.

El 21 de abril, Negrín manifestó su voluntad de resistir, diciendo: "Yo me batiré en Barcelona, me batiré en Figueras. En tanto que yo luche, no seré vencido."

Las posiciones del nuevo gobierno para posibles negociaciones de paz, y como pilares de una futura República, se fijaron en la Declaración de los 13 puntos, hecha pública el 1 de mayo. En ella, el gobierno anunciaba que sus fines eran asegurar la independencia de España, liberar el territorio de fuerzas extranjeras, establecer una República democrática, garantizar los derechos ciudadanos, la libertad de conciencia y religión, la propiedad legítimamente adquirida, y una amplia amnistía.

Negrín era consciente de que la supervivencia de la República dependía del fortalecimiento del Ejército Popular, de la voluntad de resistencia de la población y de que Francia y el Reino Unido pusieran fin a la política de "no intervención". Pensaba que su política era la única posible: resistir para negociar un armisticio que evitara las represalias de Franco. Pero Franco solo aceptaba la "rendición incondicional".

Además, Negrín, el general Vicente Rojo y los comunistas creían que el ejército republicano aún era capaz de una última ofensiva, que se inició el 24 de julio de 1938, dando comienzo a la batalla del Ebro, la más larga y decisiva de la guerra. El Ejército del Ebro estaba formado por las mejores unidades y material. El objetivo era unir las dos zonas republicanas y dar un golpe de efecto internacional. Franco aceptó el desafío, buscando que el enemigo agotara sus recursos.

Solo dos semanas después de iniciada la batalla del Ebro, se produjo la crisis de agosto en el gobierno de Negrín, con la dimisión de los ministros nacionalistas vasco y catalán. Negrín resolvió la crisis sustituyéndolos por partidarios de la resistencia, reforzando su posición.

Después de tres meses de duros combates, la ofensiva republicana del Ebro fue un nuevo fracaso. El ejército republicano tuvo que volver a sus posiciones iniciales el 16 de noviembre de 1938, con muchas bajas y pérdida de material.

Poco antes de finalizar la batalla del Ebro, se firmaron los Acuerdos de Múnich el 29 de septiembre de 1938, entre el Reino Unido y Francia, y Alemania e Italia. Esto cerró la posibilidad de una guerra en Europa y la intervención de las potencias democráticas a favor de la República. De nada sirvió que Negrín anunciara la retirada unilateral de los combatientes extranjeros. El 15 de noviembre de 1938, las Brigadas Internacionales desfilaban como despedida por Barcelona.

Con los Acuerdos de Múnich, la esperanza de Negrín de salvar la República desapareció. Esto llevó a Negrín a un callejón sin salida: seguir resistiendo a la espera de una guerra europea más lejana, o la rendición que traería represalias. El acuerdo de Múnich y el fracaso del Ebro extendieron el desánimo. Las pérdidas materiales del Ebro eran tan grandes que sería casi imposible defender Cataluña. Negrín pidió ayuda militar a Stalin, quien accedió a enviar armamento, pero solo una parte llegó a tiempo.

La campaña de Cataluña terminó en un nuevo desastre. El 23 de diciembre de 1938, el ejército "nacional" inició la ofensiva. Mucha población civil comenzó a pasar a Francia. El 26 de enero de 1939, las tropas de Franco entraron en Barcelona casi sin lucha. El 5 de febrero ocuparon Gerona.

El 3 de febrero, un representante del gobierno francés llegó a Burgos para preparar el reconocimiento oficial del gobierno de Franco por Francia y el Reino Unido, abandonando así a la República. Cuatro días antes de la caída de Gerona, el 1 de febrero de 1939, en el castillo de Figueras, Negrín redujo los 13 puntos a tres garantías de paz: independencia de España, que el pueblo español decidiera su régimen, y el cese de toda persecución. Pero no recibió garantías.

El 6 de febrero, las principales autoridades republicanas, incluido el presidente Azaña, cruzaron la frontera hacia el exilio. El 9 de febrero, el presidente Negrín hizo lo mismo, pero regresó a Alicante el 10 de febrero con la intención de reactivar la guerra en la zona centro-sur.

El golpe de Casado y el colapso de la República (marzo de 1939)

La situación en la zona centro sur

El único apoyo de Negrín era una parte de su partido y el Partido Comunista de España, pero este estaba en declive. Las posibilidades de la política de Negrín de "resistir es vencer" eran muy remotas, debido a las dificultades para recibir suministros militares y el agotamiento de los recursos. Francia y el Reino Unido ya estaban negociando el reconocimiento oficial de Franco. Negrín pensaba que aún contaba con la fuerza de los ejércitos del Centro, Levante, Extremadura y Andalucía, pero entre las tropas y mandos cundía el desánimo.

Por otro lado, la estrategia del bando franquista fue acentuar las diferencias entre "negrinistas" y "antinegrinistas", insinuando que podría haber una negociación si Negrín y los comunistas desaparecían de la escena política. Esta "oferta" fue amplificada por la quinta columna en Madrid.

En el territorio republicano, se desató una última batalla entre los que consideraban inútil seguir combatiendo y los que aún pensaban que "resistir es vencer". El hambre y la falta de recursos también minaron la capacidad de resistencia de la población.

El regreso de Negrín a España y su enfrentamiento con Casado

Al regresar a España el 10 de febrero de 1939, Negrín se reunió con el general José Miaja en Valencia y luego con el coronel Segismundo Casado en Madrid. Casado le expuso las nulas posibilidades de las fuerzas republicanas para contener la ofensiva franquista, a lo que Negrín respondió: "estoy de acuerdo con su criterio, pero yo no puedo renunciar a la consigna de resistir". El consejo de ministros decidió la continuidad de la lucha. El 15 de febrero, Casado recibió una carta con las "condiciones y el plan de capitulación" de los franquistas.

El 16 de febrero de 1939, en la base de Los Llanos, Negrín se reunió con los altos mandos militares. Todos, excepto el general Miaja, estuvieron de acuerdo en que el ejército republicano no podría hacer frente a una ofensiva enemiga y que había que poner fin a la guerra. Negrín les respondió que no se daban las condiciones para la negociación, ya que Franco solo aceptaba la rendición incondicional. Ninguno de los generales implicados en la conspiración de Casado le habló de sus contactos con Franco.

El golpe de Estado de Casado

Mientras tanto, la conspiración militar y política contra el gobierno de Negrín, liderada por el coronel Segismundo Casado, estaba muy avanzada. Casado había contactado con el Cuartel General de Franco para una rendición "sin represalias", algo que los emisarios de Franco nunca prometieron. Casado obtuvo el apoyo de varios jefes militares y políticos importantes, como el socialista Julián Besteiro. Todos ellos criticaban la estrategia de resistencia de Negrín y su "dependencia" de la Unión Soviética y del PCE.

El 5 de marzo, el coronel Casado movilizó sus fuerzas y tomó el control de Madrid. Anunció la formación de un Consejo Nacional de Defensa presidido por el general Miaja. El Consejo emitió un manifiesto por radio deponiendo al gobierno de Negrín. Las unidades militares controladas por los comunistas ofrecieron resistencia en Madrid, pero fueron derrotadas. Al día siguiente, Negrín y su gobierno, junto con los principales líderes comunistas, abandonaron España en avión para evitar ser apresados.

Consumado el golpe de Casado, el general Franco se negó a aceptar una negociación y no concedió a Casado ninguna de las garantías solicitadas. Franco solo aceptaba una "rendición sin condiciones". Casado y el Consejo Nacional de Defensa embarcaron con sus familias el 29 de marzo en un destructor británico que los trasladó a Marsella. Un día antes, las tropas "nacionales" entraron en Madrid y ocuparon rápidamente toda la zona centro-sur. En Alicante, unas 15.000 personas se agolpaban en el puerto esperando embarcar en algún barco británico o francés, pero la mayoría no lo lograron y fueron apresados por las tropas italianas. Muchos de los capturados fueron ejecutados. El 1 de abril de 1939, la radio del bando rebelde difundió el último parte de guerra: "En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. Españoles, la guerra ha terminado. Francisco Franco, Caudillo de España".

La ayuda extranjera a la República

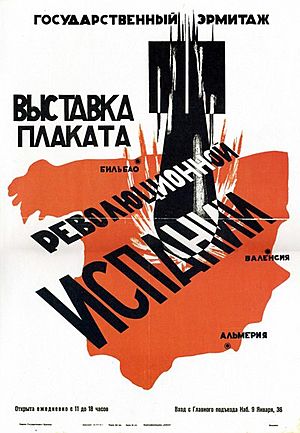

En el lado republicano, los combatientes extranjeros se organizaron en las Brigadas Internacionales, por las que pasaron unas 40.000 personas. El material de guerra que la República recibió fue principalmente ruso (aviones, tanques, cañones), con algunas partidas francesas y mexicanas.

Las ayudas inmediatas

Cuando el levantamiento militar de julio de 1936 no logró tomar el poder de inmediato, tanto los sublevados como el gobierno buscaron ayuda internacional urgente. Los militares sublevados obtuvieron ayuda rápidamente de la Italia fascista y de la Alemania nazi.

Por su parte, el Gobierno republicano de José Giral solicitó ayuda a Francia el 20 de julio, especialmente aviones. El presidente del gobierno francés, Léon Blum, accedió en principio, pero la oposición de la derecha francesa y la postura de "neutralidad" del Reino Unido hicieron que Francia desistiera de enviar los aviones. Francia no quería verse involucrada en una guerra con Alemania sin el apoyo británico. Así, Francia propuso el Comité de No-Intervención el 1 de agosto de 1936.

La Unión Soviética

Los primeros barcos soviéticos con armas pesadas llegaron a Cartagena el 4 y 15 de octubre, casi tres meses después del inicio de la guerra. Mientras tanto, los "nacionales" recibían suministros regulares de Italia y Alemania desde el principio.

La primera petición de ayuda soviética la hizo el gobierno de José Giral inmediatamente después del levantamiento. Pero Stalin no respondió al principio porque no quería enemistarse con el Reino Unido y Francia, y porque no quería dar la impresión de que el bando republicano estaba controlado por el "comunismo internacional". Por eso, la URSS firmó el Pacto de No Intervención el 22 de agosto.

Pero cuando Stalin supo de la ayuda que recibía el bando sublevado de Alemania e Italia, concluyó que si la República española era derrotada, aumentaría el poder de las potencias fascistas en Europa, lo que sería una amenaza para la Unión Soviética. Así, en septiembre de 1936, Stalin decidió enviar material bélico a la República española y ordenó a la III Internacional que organizara el envío de voluntarios, lo que dio origen a las Brigadas Internacionales.

La URSS envió a la República unos 700 aviones y unos 400 tanques, junto con unos 2.000 técnicos, pilotos y asesores militares. También envió combustible, ropa y alimentos.

Las Brigadas Internacionales

Las Brigadas Internacionales no se formaron espontáneamente, sino que fueron organizadas por la Internacional Comunista a instancias de Stalin. El reclutamiento y la organización estuvieron a cargo de líderes del Partido Comunista Francés. Muchos de sus integrantes fueron verdaderamente "voluntarios de la libertad" que llegaron de países con dictaduras, como Alemania, Italia o Polonia, pero también de países democráticos como Francia (que aportó el mayor número de brigadistas), el Reino Unido y Estados Unidos (con el famoso batallón Lincoln).

Hugh Thomas estimó que unos 40.000 brigadistas combatieron en España. Estudios más recientes sitúan la cifra en algo menos de 35.000. Nunca hubo más de 20.000 combatientes a la vez, y unos 10.000 murieron en combate.

El centro de entrenamiento se situó en Albacete, donde se organizaron cinco brigadas. La XI y la XII Brigada Internacional tuvieron un papel destacado en la batalla de Madrid.

En 1938, el número de brigadistas se había reducido. El 21 de septiembre de ese año, el presidente del gobierno republicano Juan Negrín anunció en Ginebra la retirada inmediata de todos los combatientes extranjeros que luchaban en el bando republicano, con la esperanza de que el bando sublevado hiciera lo mismo. Un mes después, el 28 de octubre de 1938, las Brigadas Internacionales desfilaron por última vez por las calles de Barcelona. Por esas mismas fechas, Mussolini retiró unos 10.000 soldados italianos, pero unos 30.000 siguieron combatiendo en España hasta el final de la guerra.

La ayuda de México y de otros países

México apoyó la causa republicana de forma militar, diplomática y moral: proveyendo a las fuerzas leales de 20.000 rifles, municiones, 8 baterías, algunos aviones y comida. También ofreció asilo a cerca de 25.000 españoles republicanos, dando protección a miles de intelectuales, familias y niños. Francia facilitó a la República aviones y pilotos al principio de la guerra.