Historia de la observación lunar para niños

El estudio de la Luna, nuestro satélite natural, ha fascinado a la humanidad desde tiempos muy antiguos. Es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra en nuestro sistema solar.

Contenido

La Luna en la Antigüedad

Desde hace miles de años, las culturas de todo el mundo han observado y adorado a la Luna.

Creencias Antiguas sobre la Luna

En América, los toltecas adoraban a un dios lunar llamado Metzi. Los mayas y los incas también tenían historias sobre seres especiales relacionados con la Luna.

En Oriente, pueblos como los asirios y los babilonios eran muy buenos observadores y matemáticos. Ellos calcularon cuánto tiempo tardaba la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Se dieron cuenta de que el tiempo entre dos pasos sucesivos de la Luna (el mes sidéreo) era más corto que el mes lunar. Los babilonios incluso crearon la semana de 7 días, quizás porque conocían siete cuerpos celestes que se movían en el cielo: cinco planetas, el Sol y la Luna.

Tenemos registros muy antiguos de eclipses solares y lunares de estos pueblos. El eclipse solar más antiguo registrado podría ser del 15 de junio del 763 a.C.

En la ciudad de Babilonia, los sacerdotes observaban el cielo desde sus zigurats (torres escalonadas) desde el 750 a.C. hasta el siglo I de nuestra era. Celebraban una fiesta llamada Sappatu durante la Luna llena. Gran parte de este conocimiento babilónico fue conocido por los astrónomos griegos más tarde.

En China, los registros de eclipses se remontan al 720 a.C. En Egipto, el estudio del cielo no fue tan avanzado hasta que se fundó la Escuela de Alejandría, famosa por su biblioteca.

Pioneros en el Estudio Lunar

Eratóstenes de Cirene, quien fue director de la Biblioteca de Alejandría, calculó el tamaño de la Tierra con mucha precisión, con una diferencia de solo 90 kilómetros respecto a las medidas actuales. También midió la inclinación de la órbita terrestre y recopiló un catálogo de casi 700 estrellas. Calculó la distancia entre la Tierra y la Luna, aunque su resultado fue aproximadamente un tercio del valor real.

Otros expertos en la Luna de la antigüedad fueron Jenófanes de Colofón, quien pensaba que la Luna estaba habitada y tenía ciudades y montañas, Hiparco de Nicea y Claudio Ptolomeo.

Hiparco de Nicea fue un astrónomo muy importante. Desde la isla de Rodas, calculó la distancia entre la Tierra y la Luna con más exactitud que Aristarco de Samos, quien fue un precursor de Copérnico. Hiparco también estudió el fenómeno del paralaje, que es el cambio aparente en la posición de un objeto cercano cuando se observa desde dos puntos diferentes.

Trescientos cincuenta años después, Claudio Ptolomeo describió la teoría lunar de Hiparco. Él creía que el centro de la órbita lunar giraba alrededor de la Tierra, dando una vuelta completa cada 9 años. Sus escritos se recopilaron en una obra llamada "Composición matemática", que fue traducida al árabe como "Almagesto". Este libro defendía la idea de que la Tierra era el centro del universo y fue muy influyente hasta la época de Copérnico.

Ptolomeo también descubrió otra irregularidad en el movimiento lunar, conocida hoy como evección. Calculó que la Luna estaba a una distancia de 59 radios terrestres y midió su diámetro con bastante precisión.

Desde la antigüedad, se sabía que el tamaño aparente de la Luna cambiaba. Los babilonios lo habían notado en sus estudios, que se basaban en la observación y las matemáticas. Los griegos, en cambio, se enfocaban más en la meditación y la geometría.

Tales de Mileto, un sabio griego, creía que la Luna estaba más cerca que el Sol y que no tenía luz propia. Se dice que pensaba que la Luna era plana y flotaba en un gran mar. Una historia famosa contada por Heródoto dice que Tales predijo un eclipse solar en el 585 a.C., que puso fin a una guerra.

Los filósofos Anaxágoras de Clazomene y Anaxímenes de Mileto imaginaban la Tierra flotando en el espacio. Anaxágoras creía que la Luna era una gran roca, posiblemente habitada, con montañas y valles como la Tierra. Por estas ideas, fue acusado de no creer en los dioses y fue desterrado, mucho antes que Galileo Galilei.

Anaxímenes pensaba que la Tierra era un disco plano que flotaba en el aire. También creía que el Sol y los planetas eran planos y que sus movimientos se curvaban por la resistencia del aire. Las estrellas, para él, eran como "clavos dorados" en una esfera de cristal.

Pitágoras de Samos calculó la distancia entre la Tierra y la Luna en unos 23.000 kilómetros. Filolao, discípulo de Pitágoras, fue más allá y propuso la existencia de una "anti-Tierra" (Antichton) que giraba en dirección opuesta a nuestro planeta alrededor de un "fuego central" que nunca se veía.

Eudoxo de Cnido fijó la duración del año solar en 365 días y 6 horas. Celarco pensó que la Luna era un gran espejo que reflejaba los mares y continentes de la Tierra. Demócrito de Abdera creyó que las manchas oscuras de la Luna eran sombras de grandes montañas.

Más tarde, el matemático persa Abul Wefa publicó una obra llamada "Almagesto" (la Gran Sintaxis). Aunque se pensó que era una traducción del libro de Ptolomeo, era una obra original, y su segunda parte estaba dedicada por completo a la Luna.

El astrónomo árabe Albategnius, también conocido como Al-Batani, calculó 4 eclipses y determinó los diámetros máximos y mínimos de la Luna y el Sol.

Durante 1300 años, el conocimiento sobre la Luna no avanzó mucho, salvo por algunas excepciones como Roger Bacon o Leonardo Da Vinci. El libro "Almagesto" de Ptolomeo fue la base de la astronomía. No fue hasta el siglo XV que el estudio de la Luna, llamado Selenografía, recibió un nuevo impulso con los primeros mapas lunares, y en el siglo XIX con la llegada de la fotografía.

La invención del telescopio fue un gran avance. Se sabe que los árabes ya conocían el efecto de las lentes.

Edad Media y Renacimiento: Primeros Pasos con Lentes

En la Edad Media, Robert Grosseteste (1175-1253) y Roger Bacon (1220-1292) experimentaron con vidrios ópticos y notaron su efecto de aumento. Así surgieron las primeras gafas para la vista cansada.

En 1270, el matemático polaco Vitelus publicó su obra de óptica "Perspectiva". Hacia 1450, se fabricaron las primeras lentes para miopes, y en los Países Bajos se desarrolló una importante industria de gafas y lentes. Por eso, no es de extrañar que el telescopio apareciera más tarde en Holanda.

Leonardo da Vinci ya mencionaba las lentes en sus cuadernos. Hablaba de fabricar lentes para ver la Luna más grande usando la refracción. Reconoció que la Luna no tiene luz propia, sino que la recibe del Sol, y que también recibe mucha luz reflejada por los océanos de la Tierra (la luz cenicienta).

Giovanni Battista della Porta escribió un libro ("Magia Natural", publicado en 1558 y mejorado en 1589) donde mencionaba instrumentos que usaban lentes para ver objetos lejanos más grandes. Johannes Kepler publicó en 1604 su obra "Añadidos a Vitelo", que trataba sobre óptica, pero aún no mencionaba los telescopios, aunque uno de sus dibujos parecía sugerir uno por casualidad.

Siglos XVII y XVIII: El Telescopio y los Mapas Lunares

En 1608, Hans Lippershey (1570-1619) intentó patentar un "sistema de lentes" que aumentaba los objetos lejanos. Otros inventores, como Zacharias Janssen, también afirmaron haber creado un aparato similar. En 1608, ya había telescopios rudimentarios en la corte del rey francés Enrique IV, que luego llegaron a Inglaterra e Italia. En mayo de 1609, Galileo Galilei pudo examinar uno.

Parece que el primer mapa lunar, hecho sin ningún instrumento, fue dibujado en 1600 por el físico inglés William Gilbert. Sus estudios se publicaron después de su muerte en 1651, y sus detalles coinciden bastante con los actuales.

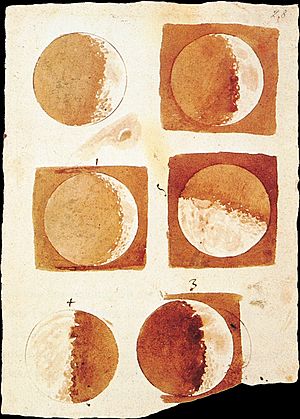

El primer mapa lunar dibujado con un telescopio se atribuye a Thomas Harriot en 1609. Aunque algunos dicen que Galileo hizo el primer mapa lunar "serio" en 1609 (del cual no queda nada), Harriot tuvo un telescopio antes que Galileo. Sin embargo, Galileo fue el primero en usar un telescopio más avanzado, con 33 aumentos.

En su obra "Sidereus Nuncius", publicada en Venecia en 1610, Galileo describe sus observaciones con el telescopio. Menciona los satélites de Júpiter, las fases de Venus, el aspecto de Orión y la composición estelar de la Vía Láctea. Sobre la Luna, dijo que tenía una superficie montañosa y desigual, y que las sombras se acortaban a medida que la Luna crecía.

Galileo llamó "mares" a las manchas oscuras y permanentes que veía. Incluso midió la altura de algunas formaciones por la longitud de sus sombras, obteniendo cifras un poco más altas que las reales. Sus ideas no fueron bien recibidas por los seguidores de la filosofía de Aristóteles, quienes creían que la Luna era una esfera perfecta y lisa.

La obra de Galileo fue copiada, criticada y también elogiada. Johannes Kepler, un matemático alemán, admiraba a Galileo, pero este nunca le envió uno de sus telescopios, a pesar de que los regalaba a muchos nobles.

Uno de los críticos de Galileo, Cremonini, se negó a mirar por el telescopio. Después de su muerte, Galileo bromeó diciendo que "ahora que subía al cielo podría ver mejor lo que en la tierra no quiso mirar con el telescopio".

En 1636, un francés llamado Claude Mellan hizo un mapa lunar que parecía muy bien hecho.

Johannes Kepler también fue importante para el estudio de la Luna, la Selenografía. Sus ideas sobre el telescopio astronómico ayudaron a Galileo. Kepler también hizo un mapa lunar, aunque no tan detallado, gracias a un nuevo diseño de montura para su telescopio, que le dio un jesuita llamado Scheiner, quien también dibujó un mapa lunar en 1645.

Michael van Langren dibujó varios mapas lunares en 1645 con muchos más detalles que los anteriores.

Con el aumento de las formaciones geográficas descubiertas en la Luna, fue necesario darles nombres. Langren optó por nombrar los objetos con nombres de personas importantes, ya que trabajaba para el rey Felipe IV de España. Incluso usó su propio nombre para un mar, llamándolo "Mare Langrenianum", que hoy conocemos como Mar de la Fecundidad. Ese mismo año, el fraile capuchino Antón María Rheita también publicó un mapa lunar, nombrando las formaciones con letras latinas.

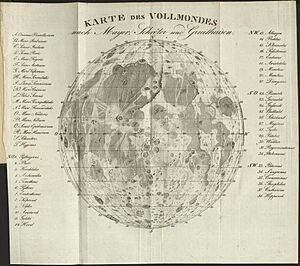

En 1647, Johannes Hevelius de Danzig publicó una descripción mejor de la Luna, añadiendo más de 300 formaciones y algunos nombres nuevos, pero usando nombres de lugares terrestres.

Su obra, "Selenographia", le valió el título de "padre del estudio lunar". Sus mediciones de algunas formaciones coinciden bastante con las actuales, tomadas por sondas espaciales. Sus grabados, hechos por él mismo, ilustraban sus escritos para evitar errores. El mapa de Hevelius tenía 25 centímetros de diámetro, pero su trabajo no se popularizó mucho. Se dice que, a su muerte, una placa de cobre de su mapa lunar fue fundida para hacer una tetera.

En 1651, el jesuita italiano Giovanni Battista Riccioli publicó un nuevo mapa en su obra "Almagestum Novum", con observaciones de su alumno Francesco Maria Grimaldi. En este mapa, las montañas lunares recibieron nombres de formaciones terrestres (Apeninos, Alpes, Cárpatos...), y los cráteres más importantes fueron nombrados en honor a astrónomos famosos del pasado y de su época. Este sistema de nombres se ha mantenido hasta hoy. Curiosamente, científicos importantes como Tycho Brahe tienen un cráter en la zona polar, mientras que Copérnico, a quien Riccioli no apreciaba mucho, fue "arrojado" al Mar de las Tempestades. Galileo recibió un cráter pequeño.

Grimaldi y Riccioli tienen grandes cráteres cerca del borde oeste de la Luna. A Blaise Pascal se le dio un cráter cerca del de Pitágoras y no muy lejos del de Joseph-Nicéphore Niepce, junto al polo norte.

Otras personas como Yamamoto, Anaxágoras, Da Vinci, Dante, Gutenberg, Leverrier, Julio Verne, Vasco de Gama o Julio César también tienen formaciones con sus nombres.

Las formaciones más grandes, llamadas "mares" (maria en latín), recibieron nombres poéticos como Mar de la Tranquilidad, de la Serenidad, de la Fecundidad, de los Humores, del Néctar, etc.

Giovanni Cassini, el primer astrónomo real y fundador de una familia de astrónomos, hizo un mapa lunar más exacto usando un telescopio refractor. Se hicieron varias ediciones, pero las placas de grabado se vendieron como chatarra.

El mapa de Philippe de la Hire, de 4 metros de alto, tuvo un destino similar y nunca se grabó por completo.

Isaac Newton, un famoso científico inglés, siguiendo las ideas de James Gregory en 1663, inventó el telescopio reflector. Este telescopio usaba un espejo en lugar de una lente, lo que evitaba los errores de color de los refractores.

Su primer telescopio (1668) era pequeño, pero pronto hizo otro más grande que presentó con éxito a la Royal Society. John Hadley (1682-1744) también construyó un reflector que presentó a la Royal Society. Era de 150 mm de diámetro y 1,8 metros de largo, y sus resultados fueron muy similares a los de un refractor mucho más largo que la Sociedad tenía.

En 1740, James Short construyó el primer reflector de 450 mm de diámetro, pero con solo 3,6 metros de largo, un gran avance.

La mejora de los telescopios continuó con el objetivo acromático, inventado por Chester Hall en 1773. Este invento, descubierto por el óptico Jonh Dollond, usaba vidrios de diferente densidad para corregir los errores de color. Así comenzaron los nuevos y más grandes refractores, primero con dos lentes (dobletes acromáticos) y luego con tres (tripletes acromáticos) en 1765, creados por Peter Dollond, hijo de Jonh.

En 1775, el astrónomo alemán Tobías Mayer creó un sistema de coordenadas lunares para su mapa de 20 centímetros, colocando por primera vez los puntos cardinales como los conocemos hoy: el norte abajo y el oeste a la derecha.

William Herschel, famoso por construir telescopios reflectores, también estudió la superficie lunar con sus grandes telescopios (el mayor de 1,2 metros de diámetro y 12 metros de largo). Midió y catalogó diferentes formaciones, tarea que continuó su hijo John Herschel.

Hacia 1778, Johann Schröter, un magistrado alemán, estudió la Luna y realizó cientos de observaciones detalladas de sus fisuras y grietas, usando telescopios diseñados por Herschel. Su observatorio y sus trabajos fueron destruidos durante las guerras napoleónicas. Lo mismo le ocurrió al gran reflector de Herschel en el Observatorio Astronómico de Madrid, inaugurado en 1790 y quemado en 1808.

A Schröter se le considera el verdadero padre de la Selenografía moderna y tiene una formación lunar con su nombre, el Valle de Schröter, cerca del cráter Galilei.

Siglos XIX y XX: Fotografía y Sondas Espaciales

En el siglo XIX, se hicieron mapas lunares importantes. W. G. Lohrmann hizo un mapa de 97 centímetros en 1824. En 1837, Wilhelm Beer y Johann Mädler publicaron el "Mapa Selenographica", una obra maestra de 95 centímetros dividida en cuatro partes, complementada con su libro Der Monde (La Luna).

Las observaciones mejoraron gracias a nuevos y mejores telescopios, monturas más modernas y oculares más avanzados.

Destacaron los trabajos del astrónomo italiano Angelo Secchi, las fotografías de Warren de la Rue, las observaciones de Gruithuisen, y los estudios de Loewy y Puiseux sobre el origen de los cráteres.

Beer y Mädler habían dibujado un mapa lunar con una riqueza de detalles nunca vista. Se confirmó entonces que no había vida en la Luna y que era un cuerpo rocoso y sin vida. Esto hizo que muchos aficionados a la Luna perdieran interés y se dedicaran a otras ramas de la Astronomía, como la espectroscopia, que era más novedosa.

Sin embargo, el selenógrafo alemán Johan F. Julius Schmidt continuó dibujando un mapa con más de 1.000 dibujos, publicado en 1868. La mayoría de sus observaciones las hizo como director del Observatorio de Atenas. Su mapa tenía 2 metros de diámetro y superaba al de Beer y Mädler.

Mientras trabajaba, Schmidt notó cambios importantes en la superficie lunar (como la aparente desaparición del cráter Linné), lo que fue confirmado por otros científicos. Esto inició una gran campaña para cartografiar la Luna y sus posibles cambios. Otro alemán, Johan Zollner, también estudió la luz lunar y se destacó por sus trabajos en astrofísica.

En 1874, James Nasmyth publicó un libro ilustrado con grabados hechos con la ayuda del astrónomo James Carpenter.

En 1876, Edmond Neison publicó "La Luna", describiendo la superficie lunar en un mapa de 70 centímetros. La Sociedad Astronómica Británica organizó un comité para crear un nuevo atlas lunar. Sin embargo, de las 64 hojas planeadas para el atlas de 2 metros y medio, solo se hicieron algunas.

Hacia 1867, Charles Algernon Parsons, hijo de Lord Rosse (quien fabricó el telescopio más grande del siglo XIX), estudió el calor recibido de la Luna usando una pila termoeléctrica y un galvanómetro en el telescopio.

En 1876, se terminó un gran reflector de 1,2 metros para la Exposición Universal de 1878, pero un defecto óptico impidió su uso completo. Se fabricó otro telescopio refractor gigante de 1,25 m de diámetro para la Exposición Universal de 1900, anunciando que se podía "ver la Luna a un metro". Pero su mala calidad óptica decepcionó al público y terminó como chatarra.

Entre los astrónomos españoles, destacan José Comas y Solá, Jose Joaquín de Landerer (quien estudió la Luna con luz polarizada en 1890), Tomás Giner (autor de un mapa de ranuras lunares), Antonio Paluzíe (especialista en historia de la cartografía lunar), Ibáñez, Joaquín Febrer Carbó, Federico Armenter de Monasterio, Dionisio Renart García y muchos otros que han dejado su huella en mapas y libros, e incluso han dado nombre a formaciones lunares.

El descubrimiento de la fotografía lunar cambió por completo la observación y el estudio de la Luna.

La Luna ha sido fotografiada desde casi el inicio de la fotografía. La primera imagen de la Luna fue tomada en 1840 por John William Draper, usando una lente de 80 mm y una exposición de 20 minutos, obteniendo una imagen de unos 3 centímetros.

En diciembre de 1849, William C. Bond usó un telescopio refractor de 380 mm para captar la imagen de la Luna en 20 minutos. La calidad de esta imagen fue inigualable hasta ese momento y causó sensación en la Gran Exposición de Londres.

Con la técnica del colodión húmedo, el astrónomo británico Warren De la Rue obtuvo una imagen mucho mejor en 1859, usando un refractor de 330 mm y placas de colodión que captaban detalles en 10 o 20 segundos. Su imagen negativa de 28 mm de diámetro pudo ampliarse unas 20 veces sin problemas.

El primer mapa fotográfico importante fue el del estadounidense Lewis Rutherfurd, obtenido en 1864, ampliando fotos de la Luna hasta 65 centímetros de diámetro. Los franceses Maurice Loewy, Pierre Puiseux y Le Morvan, crearon un atlas fotográfico con 70 láminas desde el Observatorio de París.

En Estados Unidos, destacaron los trabajos de Ritchey y William Henry Pickering. Este último hizo otro atlas en 1904 desde el Observatorio de Jamaica, con la particularidad de fotografiar cada zona iluminada de cinco formas diferentes.

En 1930, se publicó el atlas fotográfico de Walter Goodacre, y en 1946, el de Percy Wilkins, que mostraba una esfera de más de 7 metros. Estos fueron los mejores de su tipo, superando incluso el mapa oficial de la Unión Astronómica Internacional de 1935.

Entre los mejores atlas modernos, está el de Gerard Kuiper de 1960, con 280 fotografías de varios observatorios. Este atlas permite medir alturas y profundidades gracias a las sombras de las formaciones.

En la década de 1960, la Fuerza Aérea de EE. UU. publicó un atlas de 85 hojas a escala 1:1.000.000, con observaciones visuales y fotográficas, y un mapa geológico de 90 centímetros hecho por R. J. Hackmann.

Con el lanzamiento de las primeras sondas lunares en 1959, los mapas de la Luna se hicieron más precisos. Las fotografías tomadas desde la Tierra fueron reemplazadas por las de las sondas soviéticas y americanas, que estaban mucho más cerca. Los mapas se hicieron más perfectos y detallados. Sin embargo, las zonas polares de la Luna estaban poco representadas o eran desconocidas porque aparecían oscuras en las imágenes de las sondas Lunar Orbiter.

Para cartografiar estas 270.000 kilómetros cuadrados desconocidos, la Asociación de Observadores Lunares y Planetarios (ALPO) de Estados Unidos organizó la campaña "Luna Incógnita", para observar y mapear mensualmente las zonas alrededor del Polo Sur. Esta campaña terminó en 1988.

Con la ayuda de la última generación de sondas automáticas, como la Clementine o la Lunar Prospector, los últimos secretos de la superficie lunar han sido descubiertos.

Véase también

- Mitología lunar

- Geología de la Luna