Provincia de Riohacha para niños

Datos para niños Riohacha |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Provincia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1789-1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

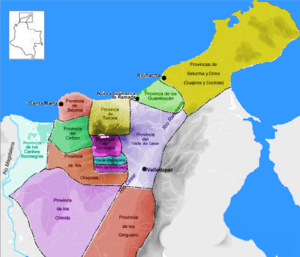

Localización de la provincia de Riohacha en la Nueva Granada hacia 1810

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Localización de la provincia en la Nueva Granada hacia 1855

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordenadas | 11°33′00″N 72°53′00″O / 11.55, -72.88333333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Capital | Riohacha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • País | Nueva Granada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Idioma oficial | Español | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Población hist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 1789 est. | 3966 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 1835 est. | 14 801 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 1843 est. | 16 734 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 1851 est. | 17 247 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilicio | Riohachero-a, Neogranadino-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Religión | Católica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Moneda | Real español Peso colombiano |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Período histórico | Colonización española de América Independencia de Colombia República del siglo XIX |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 1789 | Erección en provincia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| • 15 de junio de 1857 |

Disolución de la provincia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Forma de gobierno | Gobernación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Miembro de | Virreinato de Nueva Granada, Gran Colombia, República de la Nueva Granada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La provincia de Riohacha fue un territorio importante en la Nueva Granada (lo que hoy es Colombia y parte de Venezuela). Se creó en 1789 a partir de una parte de la provincia de Santa Marta.

Esta provincia fue muy deseada por la Nueva Granada y Venezuela debido a que en sus costas se encontraban muchas perlas.

Durante las luchas por la independencia (entre 1810 y 1816), Riohacha se mantuvo leal a la Corona española. Rechazó las invitaciones para unirse a Santafé y a las Provincias Unidas de la Nueva Granada.

Más tarde, cuando existió la Gran Colombia, Riohacha formó parte del Departamento del Magdalena. Este departamento abarcaba toda la costa Caribe de Colombia actual.

Después de que Venezuela y Ecuador se separaron en 1830, la provincia de Riohacha pasó a ser parte de la República de la Nueva Granada. Finalmente, en 1858, se estableció un sistema federal y la provincia se convirtió en una de las partes del Estado Soberano del Magdalena.

Contenido

Historia de la Provincia de Riohacha

Antes de la llegada de los españoles, el territorio de Riohacha estaba habitado por pueblos indígenas como los wayúu, kucinas, añú (o paraujanos) y makuiras. Cerca de allí vivían los guanebucanes y kariachiles.

En 1499, Alonso de Ojeda vio por primera vez las costas de la península de La Guajira. En 1502, la Corona de Castilla fundó la Gobernación de Coquibacoa. Sin embargo, esta se disolvió ese mismo año porque los pueblos nativos expulsaron a los invasores debido a los maltratos que sufrían.

Ninguna potencia europea logró controlar por completo los territorios desde el río Ranchería hasta la costa norte de la península en el mar Caribe. A pesar de esto, los españoles reclamaron estas tierras y las dividieron entre las provincias de Santa Marta y Maracaibo.

La primera ciudad fundada en la península fue Nuestra Señora Santa María de los Remedios del Cabo de la Vela. Esta fue la primera capital de La Guajira. En 1544, la capital se trasladó a Riohacha. Otros intentos de fundar ciudades fueron impedidos por los indígenas.

Disputas Territoriales y Decisiones Reales

Cuando la Capitanía General de Venezuela se separó del Virreinato de la Nueva Granada en 1777, los límites no quedaron claros. Esto, junto con el descubrimiento de perlas en las costas de Riohacha, causó muchas discusiones entre Venezuela y la Nueva Granada sobre a quién pertenecía este territorio.

Para resolver el problema, el rey emitió una orden el 13 de agosto de 1790. Esta orden decía que el lugar llamado Sinamaica debía separarse de la provincia de Riohacha y unirse a la provincia de Maracaibo en la Capitanía General de Venezuela. Esta transferencia se hizo efectiva el 1 de agosto de 1792.

Resistencia Indígena en el Siglo XVIII

En el Siglo XIX, los wayúu aún no habían sido dominados por los españoles. Estaban en un estado de conflicto constante. Hubo varias rebeliones importantes en 1701, 1727, 1741, 1757, 1761 y 1768. Los wayúu fueron de los pocos pueblos indígenas en el territorio colombiano que aprendieron a usar armas de fuego y caballos.

En 1769, los españoles capturaron a 22 wayúu para que trabajaran en las fortificaciones de Cartagena de Indias. El 2 de mayo de ese año, en El Rincón, cerca de Río de la Hacha, los indígenas incendiaron la aldea. Quemaron la iglesia y dos españoles que se habían refugiado allí.

Las noticias del éxito de esta revuelta se extendieron por otras zonas de La Guajira. Más personas se unieron a la rebelión. Se cree que en un momento dado, unos 20.000 indígenas participaron. Muchos de ellos tenían armas de fuego que les vendían comerciantes ingleses y neerlandeses.

Los rebeldes lograron quemar muchos pueblos de la región y recuperar gran parte de su territorio original. Las autoridades españolas reportaron más de 100 españoles muertos y muchos prisioneros. La llegada de tropas españolas y algunos conflictos internos entre los rebeldes ayudaron a que las incursiones terminaran.

Riohacha durante la Independencia

En 1810, se formó una Junta de Gobierno en Riohacha, liderada por Tomás Pérez. Esta junta rechazó las propuestas de Santafé y confirmó su lealtad a la Corona española. Anunciaron que tratarían sus asuntos directamente con España o a través de Maracaibo.

Tres años después, Pedro Labatut, del ejército patriota, exigió la rendición de Riohacha. Amenazó con atacar a sus habitantes si no obedecían. Debido a estas acciones, el gobierno de Cartagena ordenó al coronel Carabaño que lo detuviera, y Labatut fue expulsado del país.

Geografía de la Provincia de Riohacha

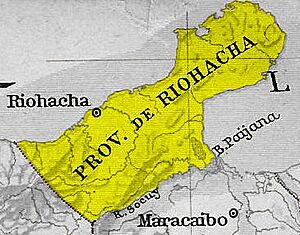

Límites Geográficos Históricos

Los límites de la provincia de Riohacha cambiaron a lo largo de los 300 años de dominio español. Aunque casi siempre abarcaba la península de La Guajira, las adiciones y separaciones de territorios modificaban su forma. El poco conocimiento del terreno dificultaba establecer límites claros entre las gobernaciones.

Cuando se proclamó la independencia en 1810, Riohacha limitaba con las provincias de Maracaibo y Santa Marta. Los límites exactos entre estas provincias no estaban bien definidos.

Características Físicas del Territorio

La provincia de Riohacha ocupaba principalmente la península de La Guajira. Esta península es en su mayoría plana, con pocas elevaciones como el Cerro La Teta y la Serranía de Macuira. Solo la Sierra Nevada de Santa Marta ofrecía un terreno elevado con diferentes climas, aptos para el cultivo de plantas.

Otros puntos importantes de la península eran la Bahía Honda, el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Este último es el punto más al norte de la Nueva Granada. Al sureste, el Golfo de Venezuela bañaba sus costas.

Al igual que el departamento actual, la región tenía pocos ríos y arroyos debido a su clima seco. El río Ranchería era el más importante. En esa época, se usaba para la pesca y para el comercio con otras zonas del sur de la provincia.

Organización Territorial Interna

La provincia de Riohacha se dividió de varias maneras a lo largo del tiempo. Al principio, se dividía en "partidos", que luego se llamaron "jurisdicciones".

Con la independencia, estas subdivisiones se conocieron como "cantones". La Ley del 25 de junio de 1824 organizó la provincia de Riohacha en dos cantones:

- Riohacha (con capital en Riohacha)

- Cesar (con capital en San Juan del Cesar)

Desde 1835, Riohacha estaba formada por los cantones de Riohacha y San Juan.

Entre 1843 y 1851, la provincia incluía los siguientes cantones y sus distritos:

- Cantón de Riohacha: Riohacha, Barrancas, Camarones, Dibulla, Fonseca, Moreno, San Antonio, San Miguel, Soldado y Tomarazón.

- Cantón de Cesar: San Juan del Cesar, Marocaso, Molino, Rosario, Tablazo, Urumita y Villanueva.

Población de la Provincia de Riohacha

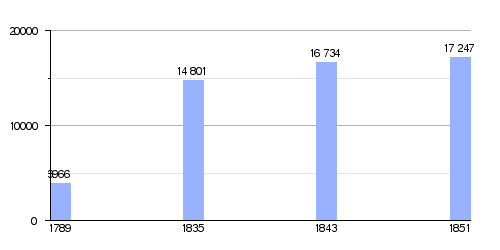

Según los datos de Francisco Silvestre en 1789, la provincia de Riohacha tenía 3.966 habitantes. Esta cifra no incluía a los indígenas guajiros, cuya población se estimaba en unas 40.000 personas.

En 1835, la provincia tenía 14.801 habitantes. Para 1843, la población había crecido a 16.734 personas. El censo de 1851 mostró que la provincia contaba con 17.247 habitantes, de los cuales 8.173 eran hombres y 9.074 eran mujeres.

| Evolución demográfica de la provincia de Riohacha |

|

Gobernadores de la Provincia

A lo largo de su existencia, la provincia de Riohacha tuvo varios gobernadores:

| Gobernador | Periodo |

|---|---|

| José María Cataño | 1830-1831 |

| Nicolás Pérez Prieto | 1832-1833 |

| ??? | 1833-1840 |

| Joaquín de Ujueta | 1840-184? |

| Nicolás Pérez Prieto | 1843-184? |

| ??? | 184? - 1849 |

| Nicolas Pérez Prieto | 1849-1849 |

| ??? | 1849-1852 |

| Joaquin Bernal | 1852-1853 |

| Nicolas Perez Prieto | 1853-1854 |

| José Manuel Goenaga | 1856-1858 |

| Miguel Cotes R. | 1858-1858 |

Economía de la Provincia de Riohacha

Una de las actividades económicas más importantes de la región era la pesca de perlas. Esta actividad, junto con el intercambio de productos con otras ciudades de la Nueva Granada y Venezuela (especialmente con Maracaibo), ayudó a que Riohacha fuera una de las ciudades más activas del norte del país.

En la provincia se producían alimentos como el cacao (muy apreciado por su sabor), tabaco, algodón, vino, palma, madera, azúcar y maíz. La mayoría de estos productos se cultivaban en el sur, en el fértil valle del río Cesar y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos productos se vendían tanto dentro como fuera del país. La sal, por su parte, se obtenía del norte de la península de La Guajira.

Galería de imágenes

-

Mapa de la Guajira en 1769, año de la rebelión indígena más exitosa en contra de las autoridades españolas.