Movimiento okupa para niños

El movimiento okupa es un movimiento social que busca usar viviendas o lugares deshabitados, ya sea por un tiempo o de forma permanente. El objetivo es darles un uso como hogar, para cultivar, como lugar de reunión o como centros para actividades sociales, educativas y culturales. La razón principal de este movimiento es mostrar y, al mismo tiempo, encontrar una solución a las dificultades económicas que muchas personas enfrentan para tener un lugar donde vivir.

El movimiento okupa incluye diferentes ideas. A veces, estas ideas están relacionadas con grupos de jóvenes. Justifican sus acciones como una forma de protesta social. Quieren llamar la atención sobre la especulación (cuando los precios de las viviendas suben mucho sin razón) y defender el derecho a la vivienda para todos. También apoyan que los terrenos, edificios y espacios abandonados se usen para el beneficio de la comunidad, como centros sociales o culturales.

Las leyes sobre la ocupación de espacios son muy diferentes en cada país. En la mayoría de los lugares, si alguien ocupa una propiedad sin permiso, el dueño puede denunciarlo como un delito. Sin embargo, en algunos países, puede haber leyes que permiten la ocupación bajo ciertas condiciones. También puede haber acuerdos temporales donde los dueños permiten el uso a cambio de que se mantenga el lugar o se pague un alquiler bajo.

Contenido

¿Qué significa la palabra "okupa"?

La palabra "okupa" y sus derivados vienen de "ocupante". La ocupación de viviendas abandonadas siempre ha existido. En España, por ejemplo, fue muy común en los años 60 y 70. Era una forma de resolver la gran necesidad de vivienda que surgió cuando muchas personas se mudaron del campo a las ciudades. Además, algunas ideas sociales promueven el uso de tierras, medios de producción y viviendas para construir una sociedad diferente.

El término "okupa" surgió a mediados de los años 80, inspirado en los "squatters" de Inglaterra. Antes no existía una palabra en castellano para describir la ocupación de viviendas o edificios deshabitados con fines culturales o sociales. La diferencia entre "ocupar" y "okupar" es que "okupar" tiene un significado de protesta. No es solo tomar un edificio abandonado, sino también una forma de denunciar las dificultades para conseguir una vivienda.

El movimiento okupa en España también recibió influencia de los "squats" de Países Bajos, especialmente de grupos como PROVO. Compartieron videos e información sobre sus actividades y protestas, incluyendo cómo se organizaban.

La palabra "okupa" se ha vuelto muy común en la prensa y en el lenguaje diario. Se usa tanto en castellano como en catalán, euskera, gallego y otras lenguas de España. Sin embargo, a veces se usa para referirse a cualquier persona que se instala en una vivienda abandonada, tenga o no un motivo de protesta. El término "okupa" también puede referirse al lugar que ha sido ocupado.

Algunas personas discuten si realmente existe un "movimiento okupa" como un todo. Algunos creen que son muchos grupos de ocupación diferentes y no siempre relacionados. Otros prefieren decir "movimiento de ocupaciones" o "movimiento de los centros sociales", porque creen que los centros sociales son lo que da identidad al movimiento. La palabra "okupa" para referirse a las personas se ha usado mucho en los últimos años.

¿Por qué se ocupa?

Hay varias razones por las que se ocupa un lugar, pero las más comunes son:

Buscar un lugar para vivir

A veces, son familias, grupos de personas o individuos que necesitan un lugar donde vivir y no pueden o no quieren pagar un alquiler o una hipoteca. Este movimiento social se basa en la idea de que todos tienen derecho a una vivienda. Aunque este derecho no es fundamental en la Constitución española, lo usan como justificación para entrar en propiedades que están abandonadas. Argumentan que estos lugares están sin usar o se usan solo para ganar dinero sin que nadie viva en ellos. Sin embargo, la presión de las autoridades hace que la vida en estos lugares sea un poco incierta, lo que a su vez impulsa al movimiento a seguir protestando.

Realizar actividades y compartir ideas

En muchos casos, la ocupación es promovida por personas que quieren crear alternativas culturales y comunitarias en sus barrios. Lo hacen a través de los llamados centros sociales okupados. Usan estos espacios de forma autogestionada, lo que significa que ellos mismos los organizan y gestionan. Allí realizan diversas actividades educativas, culturales o de otro tipo. La ocupación se convierte así en una herramienta para lograr un objetivo: cambiar la sociedad. Algunos de estos grupos tienen ideas relacionadas con el comunismo o el anarquismo. No todos los centros sociales son iguales; tienen diferentes formas de actuar y objetivos. Aunque sus ideas suelen relacionarse con el anarquismo, el movimiento es muy diverso. Los centros sociales se comunican entre sí, usando las nuevas tecnologías para informar sobre sus eventos. Sin embargo, solo a veces participan en actividades conjuntas, como protestas. Generalmente, un centro social se adapta a las necesidades de su barrio, lo que define sus actividades.

En los centros sociales se organizan muchas actividades gratuitas: charlas sobre temas como agricultura o conciencia ciudadana, teatro, clases de baile, talleres (desde juegos para niños hasta promoción de GNU/Linux), comedores vegetarianos, excursiones, conciertos, recitales de poesía, bibliotecas, clases de idiomas para inmigrantes y reuniones de grupos educativos o artísticos. Su función es similar a la de los ateneos libertarios de principios del siglo XX.

A veces, la ocupación es solo temporal, sin la intención de crear un centro social permanente. Un ejemplo fue la ocupación de la antigua sede de un banco en Barcelona, que estaba vacía desde 2007. Fue ocupada por un grupo de activistas en 2010 para apoyar una jornada de huelga general.

Aspectos legales de la ocupación

España

Hasta que se aprobó un nuevo código penal a finales de 1996, en España no había una ley específica que castigara la ocupación de lugares abandonados. De hecho, esta práctica había sido tolerada en décadas anteriores como una forma de ayudar a resolver el problema de vivienda que surgió con la llegada de mucha gente del campo a las ciudades. En los primeros años de la democracia, miles de ocupaciones de viviendas del Estado, que no eran del todo legales, fueron regularizadas.

Antes de 1996, la ley que se usaba era la de "falta de coacciones". El dueño de la casa ocupada denunciaba a los ocupantes ilegales diciendo que le impedían usar su propiedad, lo cual se consideraba una coacción. Se iniciaba entonces un proceso judicial civil (no penal), que solía ser largo y terminaba con una orden para que los ocupantes dejaran la casa. Sin embargo, hubo muchas excepciones. A veces, los jueces daban la razón a los ocupantes. Se consideraban factores como cuántos años llevaba el edificio abandonado, su estado y si no estaba cumpliendo una "función social". A veces, estas decisiones las tomaban tribunales superiores, incluso si los edificios ya habían sido desalojados por órdenes de tribunales de primera instancia.

Aunque la mayoría de los casos terminaban en desalojo, la lentitud del proceso civil daba a los ocupantes la esperanza de quedarse por un tiempo. Esto, junto con el rápido aumento del precio de la vivienda, hizo que las ocupaciones crecieran mucho en los años 90. El nuevo código penal de 1996 buscaba limitar estas acciones, considerándolas un delito de usurpación. Al ser un delito, el proceso de desalojo se aceleraba y podía ocurrir sin avisar a los ocupantes. Sin embargo, los juzgados solían dar por terminado el asunto con el desalojo, sin aplicar las condenas previstas por el delito de usurpación. Esto hizo que algunos dueños y autoridades pensaran que había demasiada permisividad. Por eso, a veces se presentaban denuncias por delitos más graves como desórdenes públicos, allanamiento de morada o robo. Estas denuncias tampoco resultaban en condenas, pero sí obligaban a los acusados a enfrentar un proceso judicial difícil y costoso. Las pocas condenas relacionadas con la ocupación han sido por resistencia a la autoridad durante los desalojos.

En algunos casos, los centros sociales han intentado regularizar su situación hablando con las autoridades. Esto ha ocurrido en otros países europeos, donde lugares inicialmente ocupados han terminado siendo cedidos con alquileres bajos o incluso declarados de interés social o cultural. En España, estos diálogos han encontrado interés, pero generalmente no han dado muchos resultados, salvo en casos como el de la Eskalera Karakola, Centro social Seco y la escuela de La Prospe. También es cierto que otros centros ocupados se oponen a negociar con las autoridades, porque creen que esto los haría dependientes o los obligaría a aceptar sus reglas.

En la ciudad de Barcelona, la ocupación ha ganado bastante apoyo. La gente de los barrios se ha involucrado activamente en sus actividades y en la defensa de los espacios. Además, han creado una red de centros sociales y casas ocupadas coordinadas entre sí, que ha servido de ejemplo para otros lugares.

Actualmente, los procedimientos de desalojo en España varían según el tipo de ocupación y las circunstancias legales. Si la ocupación es muy reciente (menos de 48 horas), la policía puede actuar de inmediato si el dueño demuestra que es el propietario. Pero si los ocupantes ya llevan un tiempo, es necesario un proceso judicial que puede durar entre 6 y 36 meses. Esto depende de factores como si hay menores, la documentación presentada o si los juzgados están muy ocupados. Si la vivienda ocupada es la casa habitual del dueño, se considera un delito de allanamiento de morada, lo que acelera el desalojo. Algunos dueños usan estrategias legales para acelerar el proceso, mientras que algunos ocupantes usan recursos judiciales para quedarse más tiempo. Estas diferencias han generado un debate sobre si las leyes actuales son efectivas.

En 2024, el Congreso aprobó un cambio para incluir los delitos de allanamiento de morada y usurpación en los juicios rápidos, lo que agiliza los desalojos en casos de ocupación ilegal. Además, se propuso que, si los ocupantes no presentan un documento legal en 48 horas después de la denuncia, un juez pueda ordenar su desalojo inmediato.

Países Bajos

Hasta el 1 de octubre de 2010, los Países Bajos eran casi el único país donde la ocupación no estaba prohibida por ley. La ocupación era una herramienta aceptada para enfrentar el problema de la vivienda.

A partir de esa fecha, se prohibió con la Ley de Ocupación y Vacantes. Esta ley, propuesta por partidos conservadores, fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

La nueva ley eliminó del Código Penal el artículo que permitía la ocupación después de un año de desocupación. Ahora, prohíbe ocupar en cualquier momento y también busca combatir los locales comerciales vacíos.

La nueva Ley incluyó varios artículos nuevos, como el artículo 138:

1. Quien entre o viva ilegalmente en una vivienda o edificio que su dueño ya no use, será culpable de ocupación y podrá ser castigado con prisión de hasta un año o una multa. 2. Si la persona amenaza o usa la fuerza para asustar, será castigada con prisión de hasta dos años o una multa mayor. 3. Las penas de prisión pueden aumentar en un tercio si dos o más personas cometen el delito juntas.

La ocupación se convirtió en un delito penal, lo que significa que se puede detener a las personas antes del juicio. Además, los detenidos tienen derecho a un abogado antes del primer interrogatorio. Si una persona comete este delito varias veces, la pena puede ser mayor. También es castigable participar en una organización que busca cometer estos delitos. Finalmente, ayudar a ocupar o intentar ocupar también es castigable.

Otro artículo importante, el 551 del Código de Procedimiento Penal, dice que "En caso de sospecha de un delito como los descritos en los artículos 138, 138a y 139 del Código Penal, cualquier oficial de investigación puede entrar al lugar. Están autorizados a expulsar a las personas que estén allí ilegalmente, así como los objetos que se encuentren".

La policía puede entrar en cualquier lugar donde crea que hay personas ilegalmente. Sin embargo, si hay un acuerdo (incluso verbal) entre el dueño y los ocupantes, no se considera una presencia ilegal y la policía no podría entrar. Si se avisa con tiempo sobre el desalojo, se considera que se cumplen las reglas. Entonces, los ocupantes deben retirar sus objetos del edificio.

Historia del movimiento okupa

El movimiento de "ocupación" surgió con el crecimiento de nuevos movimientos sociales y la actividad de protesta a finales de los años 60. Esto coincidió con la crisis económica de los 70 y la Independencia de muchos países. En Europa y Norteamérica, estos movimientos rechazaron las formas tradicionales de organización política. Con la crisis de mediados de los 70, la pérdida de empleos en la industria y los recortes en los servicios sociales, las ciudades se volvieron más un lugar para el dinero que para los trabajadores. Aunque la gente suele asociar la ocupación con jóvenes y ciertas subculturas, históricamente ha sido una forma de conseguir vivienda para los grupos más necesitados.

El movimiento ha sido muy fuerte en Alemania, Holanda y España. Sin embargo, también está presente en muchos otros lugares de Europa (Italia, Francia, Inglaterra, etc.) y América (Chile, Argentina, Brasil, México, Venezuela, entre otros).

Inicios: Principios del siglo XX, período de entreguerras y final de la Segunda Guerra Mundial

Más allá de la ocupación ilegal de Australia, la colonización o los asentamientos informales, los historiadores sitúan el inicio del fenómeno en el período entre las dos Guerras Mundiales, en Essex, al final de la Primera Guerra Mundial. Esto se debió al gran aumento del desempleo. Muchas personas ocuparon propiedades municipales vacías para establecer centros de ayuda o hicieron huelgas de alquiler, especialmente en el East End de Londres. También hubo un gran aumento de viviendas construidas por los propios habitantes en los suburbios de Londres, así como en Jaywick Sands y Canvey Island. Una ley de 1947 puso fin a este tipo de construcciones.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación creció mucho como una forma de acción directa contra el gran número de personas sin hogar y la falta de ayuda social para los veteranos de guerra y sus familias. Comenzó la "Campaña de Los Justicieros", donde veteranos y sus familias ocuparon casas vacías en Brighton, Southend y Hastings. El 8 de septiembre de 1946, un partido político y grupos de voluntarios organizaron "El Gran Domingo Okupa". Trasladaron a más de 100 familias a más de diez edificios vacíos en Londres. El movimiento se extendió rápidamente por todo el Reino Unido. A finales de 1946, unas 23.500 personas ocupaban unos 1050 lugares.

Aunque estas acciones fueron bien recibidas por la prensa y la gente las vio como actos de patriotismo, el gobierno creó leyes que las convertían en delitos. El Ministerio del Interior también puso guardias en los edificios vacíos y bloqueó los ya ocupados para evitar que les llegaran alimentos. También ofrecieron a los ocupantes inmunidad si dejaban las viviendas voluntariamente. Las zonas agrícolas ocupadas, donde no había un fin político, fueron entregadas a los ocupantes y con el tiempo se incorporaron al sistema de vivienda pública para familias sin hogar.

En las décadas de 1930 y 1940, hubo muchas ocupaciones de cabañas y casas flotantes en Vancouver. Sin embargo, las primeras ocupaciones con un fin de protesta en Vancouver ocurrieron en mayo de 1935. Cientos de jóvenes ocuparon un centro comunitario para protestar contra los campos de trabajo del gobierno. Tres años después, desempleados ocuparon un hotel, la oficina de correos y la Galería de Arte. Estas últimas ocupaciones duraron solo un mes, ya que la policía los desalojó con fuerza. Las ocupaciones se repitieron después de la Segunda Guerra Mundial debido a la escasez de viviendas. Esto llevó a la ocupación del Hotel Vancouver por veteranos en 1946. La ocupación hizo que el hotel se convirtiera en un albergue para veteranos y se construyera un complejo de 600 viviendas de alquiler permanente.

En la década de 1930, después de una gran crisis económica, hubo intentos de ocupación en Ámsterdam por parte de trabajadores que perdieron sus hogares. Se crearon asociaciones de inquilinos para ayudar a las familias desalojadas a encontrar un nuevo hogar. Estas asociaciones los instalaban en casas vacías. Según la ley de la época, solo era necesario trasladar las pertenencias a la casa ocupada para que el dueño tuviera que negociar con las familias. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo común que las familias ocuparan propiedades vacías que las empresas inmobiliarias ignoraban. Esto se llamó "ocupar en secreto" y se hacía sin ser detectado.

En Francia, la ocupación ha estado muy ligada al movimiento por la vivienda desde el siglo XIX. Surgió junto con el desarrollo de las políticas de vivienda y el control del Estado. Después de la Comuna de Paris y con la influencia de ideas sociales, surgieron comités de inquilinos que protestaban contra las condiciones de vivienda y el precio de los alquileres. En 1911, un sindicalista llamado Georges Cochon creó un sindicato para ayudar a los inquilinos que iban a ser desalojados y a ocupar casas vacías para ellos. Uno de sus lemas era "¡Ataquemos los edificios vacíos!". La ocupación se usó más como una forma de protesta y denuncia pública. Cochon logró difundir la idea del problema de la vivienda y propuso soluciones a través de acciones directas. Se le considera un pionero de las estrategias modernas de ocupación.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los ocupantes franceses intentaron justificar sus acciones con una ley que permitía usar edificios vacíos para resolver los problemas de vivienda. Estas acciones fueron organizadas por grupos de trabajadores. Las más conocidas fueron el Movimiento Popular de las Familias y el Movimiento Emaús del sacerdote Henri Grouès. Hubo ocupaciones en unas veinte ciudades francesas, especialmente en Marsella y Angers.

Australia sufrió una gran crisis de vivienda al terminar la Segunda Guerra Mundial, debido a la desmovilización militar y el aumento de nacimientos. Se estima que al menos 1000 australianos participaron en ocupaciones entre 1946 y 1947. El gobierno estimó un gran déficit de viviendas. Los veteranos fueron líderes en la lucha por la vivienda en esa época, sin importar sus ideas. Ante la preocupación por las viviendas vacías, el gobierno laborista endureció las leyes para evitar que las casas estuvieran sin usar. Dos casos importantes ocurrieron en 1945: un exmilitar ocupó una casa en Sídney y recibió apoyo de grupos locales. Al mismo tiempo, otro grupo ocupó una casa en Melbourne para una familia. Ambas ocupaciones tuvieron mucha atención de los medios y llevaron a cambios en las leyes y promesas de los políticos sobre viviendas de emergencia. El primer ministro anunció que los gobiernos estatales permitirían a los ayuntamientos instalar inquilinos en viviendas sin usar.

También hubo ocupaciones de instalaciones militares y gubernamentales en todos los estados. Muchas comenzaron después de la ocupación de una mansión municipal en Kings Cross, Nueva Gales del Sur, en 1946, que estuvo ocupada hasta 1954. También se ocuparon propiedades militares en Moore Park y Port Kembla, y un hospital en Hobart.

Sin embargo, fue en Queensland donde la ocupación de hospitales y cuarteles militares tuvo un mayor impacto. En julio de 1946, varias familias se mudaron a un hospital de la fuerza aérea en Ekibin que no se usaba. En septiembre del mismo año, un partido político ayudó a varias familias a mudarse a un hospital militar en Holland Park. Después de esto, la política del gobierno estatal cambió rápidamente. En pocos días, el resto del campamento fue designado como vivienda pública y las fotos de las obras de construcción aparecieron en los periódicos. En Queensland también se ocuparon propiedades militares en Brisbane y Townsville.

Segunda mitad del siglo XX

El resurgimiento del movimiento okupa en el Reino Unido se dio con la creación de un colectivo a favor del desarme nuclear, junto con otros grupos. Para denunciar las malas condiciones de vida de muchas familias de clase obrera que vivían en barrios pobres o alojamientos temporales, decidieron protestar con acciones directas.

El 18 de noviembre de 1968, se formó la Campaña de Okupas de Londres, liderada por Jim Radford y Ron Bailey. Su objetivo era trasladar a las familias de los albergues y barrios pobres a casas más seguras.

Esperábamos que nuestras acciones iniciaran una gran campaña de ocupación, y que las personas sin hogar y los habitantes de los barrios pobres se inspiraran para ocupar edificios con acciones pequeñas pero exitosas. Nos dimos cuenta de que nuestra campaña estaba haciendo que los movimientos relacionados con el Derecho a la vivienda se volvieran más activos. Si estos movimientos pudieran unirse, habríamos logrado algo importante.BAILEY, Ron (1973). The Squatters

El 1 de diciembre del mismo año, los activistas y un grupo de familias ocuparon un bloque de apartamentos de lujo en Londres que llevaba más de cuatro años vacío. El 25 de diciembre, ocuparon una vicaría vacía. Con el Año Nuevo, las ocupaciones se hicieron más frecuentes. Hasta principios del verano, diecisiete viviendas fueron ocupadas por trece familias. El Consejo del Gran Londres llevó a los ocupantes a los tribunales. El Consejo afirmó que los ocupantes estaban usando la fuerza para tomar las viviendas. Ante esto, los jueces decidieron visitar las viviendas ocupadas. Después de unos días, el Tribunal falló a favor de los ocupantes. El Consejo apeló, y el Tribunal Superior insistió en que no se podía desalojar a los ocupantes sin una orden judicial. Una vez que el Consejo obtuvo las órdenes, los ocupantes intercambiaron las viviendas para que las personas nombradas en las órdenes ya no vivieran allí, obligando al Consejo a empezar de nuevo el proceso.

Después de este revés, el Consejo comenzó a destruir el interior de las casas vacías y contrató a una empresa con vínculos a un partido político de extrema derecha para agredir a los ocupantes. La empresa logró varios desalojos en abril, pero en junio los ocupantes se reagruparon y ocuparon nuevos edificios, enfrentándose de nuevo a los agresores y obligándolos a retirarse. Después de la retirada de los trabajadores de la empresa, la noticia llegó a los medios. Ante las imágenes de un nuevo intento de agresión, la opinión pública británica mostró su apoyo a los ocupantes, quienes incluso fueron entrevistados en medios internacionales. Estos hechos llevaron a que el Consejo llegara a un acuerdo con los ocupantes, quienes recibieron alojamiento en diferentes lugares.

Con el auge de ciertos movimientos sociales y en el contexto de un período de gran actividad en 1969, a principios de los años 70, hubo muchas ocupaciones en ciudades como Turín, Pisa o Milán por parte de trabajadores que venían del sur de Italia. Las protestas y huelgas se extendieron de las fábricas a otros aspectos de la vida. La clase obrera comenzó a protestar por las condiciones de vivienda, y hubo ocupaciones masivas de pisos vacíos y huelgas de alquiler con lemas como "El único alquiler justo es el que no existe" y "La vivienda es un derecho ¿Por qué pagar alquiler?".

El 22 de enero de 1971, en Milán, 25 familias sin hogar ocuparon un bloque de pisos abandonado. Una vez dentro, pusieron banderas rojas, construyeron barricadas y colgaron pancartas. A la mañana siguiente, llegaron más familias. La gente del lugar les mostró su apoyo y se hicieron reuniones a su favor. Por la tarde, unos 2000 policías rodearon el edificio, lanzaron gases y detuvieron a 25 personas. Al resto de ocupantes se les ofreció volver a los refugios, pero lo rechazaron. Fuera del edificio, mucha gente se reunió y, a pesar de la acción policial, marcharon hacia otro centro social con la intención de ocuparlo. El Ayuntamiento ofreció viviendas a algunas familias de inmediato y prometió dárselas al resto pronto. Esta solución fue rechazada, y se mantuvieron unidos hasta que todas fueran reubicadas al mismo tiempo.

Sin embargo, la ocupación más destacada ocurrió en junio de 1971, donde todo un barrio participó. Setenta familias, inmigrantes del sur de Italia a quienes el Ayuntamiento de Milán había prometido una vivienda, junto con estudiantes, ocuparon casas, calles, una facultad universitaria e incluso el ayuntamiento durante seis días. Durante esos días, la policía intentó desalojarlos dos veces con gases, pero fueron rechazados. Después del tercer intento, los ocupantes aceptaron ser reubicados temporalmente por una organización de ayuda. El Ayuntamiento se vio obligado a ceder a las peticiones de los ocupantes y los ciudadanos, y se asignaron viviendas a las 70 familias y a otras 140 que habían sido desalojadas.

- Roma

En la madrugada del sábado 27 de abril de 1971, comenzó la "Semana Roja". Unas 30 familias ocuparon edificios municipales. Por la mañana, se unieron más familias. Por la tarde, acordaron que si los edificios eran privados, el Ayuntamiento debía comprarlos y dárselos a ellos, ya que sus antiguos edificios municipales necesitaban reformas urgentes. Unas 400 viviendas municipales fueron ocupadas, y otras familias que llegaron comenzaron a ocupar propiedades privadas. A la mañana siguiente, más familias ocuparon pisos sin saber si eran municipales o privados.

El lunes, los trabajadores de edificios cercanos decidieron tomarse el día libre y unirse a los ocupantes. Se creó una asamblea permanente en la calle para tratar los problemas que surgían. También se formó una comisión para reunirse con el Ayuntamiento, pero no fueron recibidos. Se siguieron ocupando otros edificios, y los ocupantes prepararon barricadas para la llegada de la policía. El martes por la mañana, comenzaron las acciones policiales que duraron hasta el mediodía. Por la tarde, varias familias comenzaron a acampar fuera de los bloques ocupados.

A pesar de la vigilancia policial, el miércoles se volvieron a ocupar pisos, aunque fueron expulsados de inmediato. Ante esto, los ciudadanos del barrio se unieron a los ocupantes contra la policía, rodeando vehículos policiales. La policía tuvo que retirarse hasta que llegaron refuerzos y se realizaron muchos arrestos. Al día siguiente, la policía seguía patrullando el barrio y detuvo a más personas.

El viernes y el sábado, se realizaron reuniones de familias y estudiantes para planificar nuevas ocupaciones. La noche del sábado, decidieron ocupar un lugar en Carpineto Romano. Después de construir barricadas, cincuenta familias se enfrentaron a la policía, que finalmente tuvo que retirarse. El lunes por la mañana, los enfrentamientos continuaron con el mismo resultado.

En junio del mismo año, se volvieron a ocupar edificios en San Basilio, un barrio de clase obrera en las afueras de la ciudad. En San Basilio, desde abril, hubo huelgas de alquileres y luchas por vivienda y mejores servicios públicos. En mayo, durante un evento político, hubo enfrentamientos entre la policía y unas 150 personas, que aumentaron a unas 1000. Finalmente, el 5 de junio, 20 familias ocuparon un edificio, pero no pudieron mantenerlo porque era propiedad privada. El miércoles siguiente, se ocuparon edificios en Centocelle y Pietralata.

El movimiento okupa estuvo activo desde 1966 en Nørrebro, Copenhague. Durante las décadas siguientes, los historiadores identifican tres movimientos okupas en la ciudad. El primero, llamado "stoermerbevægelesen", se centró en el centro de la ciudad y estaba ligado a la contracultura y a la creación de asociaciones de inquilinos. El segundo movimiento, a principios de los 80, fue el movimiento BZ, más confrontativo y con un espíritu anticapitalista. El tercero surgió en los 90, después de la disolución del movimiento BZ, y se extendió por todo el país.

La primera ocupación en Copenhague ocurrió en febrero de 1963 por una organización socialista. Dos años después, jóvenes ocuparon casas antiguas donde formaron una comunidad autónoma de unas 150 personas, conocida como la "República de Sofiegården". Después de negociar, se les permitió quedarse, pero finalmente fueron desalojados por la policía entre 1969 y 1970. Después del desalojo, los antiguos residentes se involucraron en la creación de casas para estudiantes y en la ocupación de otros edificios abandonados. Esta primera etapa, basada en una mezcla de jóvenes radicales, estudiantes, activistas y otros, formó muchas comunidades inspiradas en el movimiento hippie.

A principios de los 70, un grupo de ocupantes se enfocó en la comunidad para luchar contra la remodelación de la ciudad, la falta de viviendas asequibles y el desplazamiento de la clase obrera del centro de Copenhague. Hubo varios colectivos, como el Comité Danés de Vietnam y el colectivo por el derecho a la vivienda "Boligfronten". Sin embargo, el más conocido fue "Nørrebo Beboeraktion" (NB), Asociación de Residentes de Nørrebro, activa entre 1973 y 1980. NB ocupó un edificio vacío en Nørrebro que se conoció como "La Casa del Pueblo". Estaba en una zona deteriorada. Las demandas de NB se basaban en el derecho de los residentes a participar en la remodelación de su barrio. Por ello, debido a que las edificaciones estaban en malas condiciones, elaboraron un proyecto para reconstruir la zona y mejorar los servicios comunitarios, pero fue ignorado por las autoridades.

Con el lema "La acción lleva a la transformación", se dedicaron a patrullar los edificios del vecindario, renovándolos y protegiendo los más antiguos para evitar el desalojo de los inquilinos. Como formas de protesta, organizaron desfiles, obras de teatro y la ocupación de edificios y espacios abiertos sin usar la fuerza. También organizaron cursos de formación para activistas y crearon un parque infantil.

El 29 de abril de 1980, ocurrió la "Batalla de Byggeren", que terminó con el desalojo, la demolición del parque infantil y la disolución de NB. En esta "batalla", las autoridades movilizaron a más de 800 policías para ayudar al equipo de demolición que derribó las estructuras improvisadas por los ocupantes. Ante este acto, los activistas y vecinos del barrio respondieron construyendo barricadas, usando un autobús para bloquear el tráfico y logrando expulsar a la policía de Nørrebro. Esto provocó una serie de enfrentamientos tensos en las dos semanas siguientes, con personas heridas y muchos arrestos.

Con la desaparición de NB, surgió una segunda ola de ocupantes conocidos como los BZ. Esto coincidió con ocupaciones en otras ciudades europeas a principios de los 80. El movimiento BZ se inspiró en el autonomismo de Italia. En agosto de 1981, crearon un centro autogestionado para exigir viviendas para jóvenes. En el centro había miembros de organizaciones socialistas, punkis, feministas y estudiantes.

Un estudio mostró que, a lo largo de la historia del movimiento BZ, de 1981 a 1994, realizaron más de 538 iniciativas, de las cuales 116 estuvieron directamente relacionadas con las ocupaciones. El resto se dividió en incidentes con la policía, temas de ecologismo, acciones contra grupos de extrema derecha y otros problemas de la ciudad.

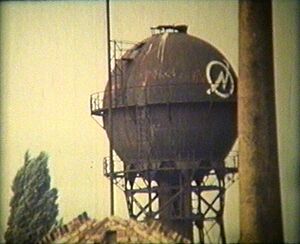

En octubre de 1981, el grupo BZ realizó ocupaciones simbólicas y reales. La policía actuó de forma rápida y con fuerza en la ocupación de una antigua fábrica de caucho. Los enfrentamientos se volvieron más intensos, y días después ocuparon un monasterio abandonado.

En marzo de 1982, se ocuparon dos casas y un antiguo museo. Mientras tanto, en Nørrebro, se ocuparon las casas más famosas del movimiento, donde se crearon cafés, pubs, locales de música y talleres. En esa misma época, un grupo de personas mayores ocupó dos casas.

En octubre de 1982, las autoridades locales cedieron a los ocupantes la sede de un antiguo movimiento obrero, a cambio de que la ciudad conservara la propiedad. Los ocupantes la convirtieron en "Ungdomshuset" o "Casa de la Juventud", que sirvió como centro de reunión para los BZ. Sin embargo, otros edificios ocupados anteriormente no tuvieron la misma suerte y fueron desalojados por la policía. Para el desalojo de una de las casas, se usaron mil policías, pero los ocupantes los evitaron escapando por un túnel que habían excavado. Aunque la opinión pública apoyó a los ocupantes, las autoridades demolieron este y otros edificios.

A partir de 1983, los BZ ocuparon varias casas y bloques vacíos en diferentes barrios.

Aunque el movimiento BZ comenzó a disolverse a principios de los 90, un evento en septiembre de 1986 y el desalojo que siguió fueron un golpe duro para él.

En septiembre de 1971, se creó "La Ciudad Libre de Christiania" (Fristaden Christiania):

A principios de septiembre de 1971, los residentes de Christianshavn derribaron la cerca que rodeaba unos cuarteles abandonados. Después, crearon un parque infantil para sus hijos. El 26 de ese mes, unos activistas entraron en las más de 35 hectáreas de barracones y talleres abandonados. La experiencia se describió en un periódico alternativo, junto con una "invitación" a unirse para construir una ciudad alternativa en lo que se llamó "ciudad prohibida". Esto llevó a que jóvenes se instalaran en los cuarteles para realizar "experimentos compartidos".

Tanto el Ministerio de Defensa como el Ayuntamiento se mostraron reacios a intervenir. En noviembre de 1971, después de una reunión, llegaron a la conclusión de que debían normalizar la relación con los ocupantes. En un manifiesto, los ocupantes explicaron sus intenciones:

Crear una sociedad autónoma donde cada persona sea responsable del bienestar de toda la Comunidad. Esta sociedad debe ser autosuficiente y debe tener claro que se pueden evitar las dificultades físicas y psicológicas.

A principios de 1972, unas 500 personas vivían en Christiania. En mayo, las autoridades y los ocupantes firmaron un acuerdo por el cual el gobierno declaró Christiania como un "experimento social" temporal y permitió a los ocupantes seguir viviendo allí hasta que se decidiera el uso de las antiguas instalaciones militares. Este acuerdo permitió a los residentes experimentar formas de vida alternativas.

Según las estimaciones de un sociólogo, hasta 70.000 personas realizaron ocupaciones entre 1964 y 1999. La historia de la ocupación en Ámsterdam, según algunos antiguos ocupantes, comenzó con los desalojos en 1980. Otros señalan varios eventos y dividen la historia en cuatro etapas:

La primera etapa corresponde a la época de un movimiento llamado Movimiento de los Provos. Cuando se disolvieron, donaron parte de sus ganancias a uno de los tres grupos que comenzaron a ocupar viviendas como protesta por la falta de viviendas sociales a finales de los años 60. Estos grupos eran la WdK, "Agencia de Viviendas para Okupas", "Agencia Inmobiliaria Palanca" y "La Comuna".

La WdK asesoraba a las personas sobre cómo ocupar y cómo convertir una casa vacía en un hogar. Para la Agencia, la ocupación dejó de ser un acto secreto para convertirse en algo público. Crearon nuevos términos, y el verbo ocupar pasó a llamarse "kraken", y los ocupantes, "Krakers". Durante 1969, la WdK realizó varias ocupaciones que lograron visibilizar el problema de la vivienda y mostraron cómo las soluciones prácticas y autónomas podían ayudar. Debido a que muchas personas acudían a la Agencia, en mayo de 1969 publicaron una guía de 14 páginas titulada "Guía para okupas", que daba instrucciones detalladas sobre cómo ocupar y reparar una casa, y explicaba los aspectos legales.

Al mismo tiempo, un grupo de antiguos Provos formó un movimiento político llamado "Kabouter" (Gnomos) y comenzaron a ocupar edificios como parte de su "Estado Libre Naranja". Los Kabouter se unieron a otros grupos de ocupantes en 1970. El 5 de mayo de ese año, ocuparon varios edificios en todo el país. Aunque la mayoría de los ocupantes fueron desalojados en junio, Kabouter se presentó a las elecciones municipales de Ámsterdam y obtuvo el 11% de los votos. Con la desaparición del partido por diferencias internas, terminó la primera etapa del movimiento.

En 1971, una decisión de un tribunal neerlandés, que decía que los ocupantes tenían el mismo derecho a la tranquilidad en el hogar que los dueños si la casa llevaba más de un año desocupada, dio inicio a la segunda etapa. En este contexto, familias de inmigrantes de Surinam ocuparon complejos de viviendas debido a los altos precios y la discriminación en el mercado inmobiliario. Con la ayuda de grupos de apoyo, se ocuparon más de 100 casas en 1974 y se realizaron protestas, huelgas de alquiler, exposiciones de fotos y talleres para concienciar sobre los problemas de vivienda.

Al mismo tiempo, la ocupación se desarrolló en Nieuwmarkt en 1970 por activistas y vecinos que se oponían a la demolición de un barrio histórico. Esto detuvo los planes de construcción y permitió a los ocupantes experimentar nuevas formas de vida en comunidad y crear infraestructuras como su propia red telefónica. Además, crearon puntos de ayuda en toda la ciudad para ofrecer asistencia e información a quienes quisieran ocupar y ayudar a mantener las casas ya ocupadas.

Con el inicio de las obras del metro en 1975, hubo un gran despliegue policial en marzo para desalojar a los ocupantes que habían construido barricadas y puentes en los tejados para moverse entre edificios. Esto ayudó a la policía a derribar los edificios, desplazando a quienes vivían allí. Sin embargo, esta acción hizo que el movimiento ganara más apoyo y que finalmente se modificaran los planes de remodelación, cancelando la construcción de una autopista y reduciendo el número de paradas de metro.

Con el desalojo de Kinder y el uso excesivo de fuerza por parte de la policía en Ámsterdam en 1978, comenzó la "edad de oro" de la ocupación en la capital neerlandesa. A partir de ese momento, muchos ocupantes, especialmente los de Staatsliedenbuurt, optaron por una defensa más combativa. Este tipo de defensa se puso a prueba el 26 de octubre de 1979, cuando los ocupantes de unas oficinas recibieron una orden de desalojo. Diez de ellos decidieron irse, pero se unieron a los ocupantes de Staatsliedenbuurt y reforzaron las defensas con barricadas y otros elementos. También dieron clases de autodefensa. Además, comenzaron a transmitir mensajes desde su propia emisora de radio. Sin embargo, el alcalde de la ciudad decidió no proceder con el desalojo debido al gran peligro para la policía. En enero del año siguiente, el Ayuntamiento compró el edificio y lo convirtió en viviendas para jóvenes.

En febrero de 1980, un grupo de ocupantes volvió a ocupar una casa que ya había sido desalojada. Cuando llegó la nueva orden de desalojo, construyeron barricadas, y la policía, que tuvo 53 heridos, tuvo que retroceder. Esto obligó al Ayuntamiento a negociar, pero una vez rotas las negociaciones, en la madrugada del 3 de marzo, la policía volvió con unidades militares y tanques para derribar las barricadas. Antes, un helicóptero sobrevoló la zona lanzando folletos pidiendo a los ocupantes que se quedaran en la casa, ya que la policía podría usar armas. Una vez eliminadas las defensas, la policía dejó la casa como la encontraron. En respuesta a la acción policial, estallaron varios conflictos en la ciudad, por lo que el Ayuntamiento finalmente cedió a las demandas de los ocupantes y les permitió quedarse en el edificio. Estos eventos, junto con los ocurridos durante la coronación de Beatriz I, ayudaron a "formar una identidad colectiva entre los ocupantes, uniendo a diferentes grupos y convirtiéndolos en un grupo unido".

A finales de 1981, había más de 9000 ocupantes en Ámsterdam y se habían ocupado nuevos espacios donde se crearon cafeterías, librerías, clínicas, galerías y talleres. Además, contaban con 15 periódicos, una emisora de radio y varias imprentas. A pesar de ello, el énfasis en la protesta y el aumento de la tensión llevaron al declive del movimiento, con un punto culminante en 1982, cuando durante el desalojo de una casa ocupada, los ocupantes incendiaron un tranvía.

Aunque hubo varios factores, el colapso del movimiento tuvo como detonante la muerte de un ocupante de 23 años bajo custodia policial. Esto llevó a un conflicto interno dentro del movimiento entre dos grupos.

Aunque la ley se hizo más estricta en 1987 y 1999, la ocupación continuó sin interrupción hasta que fue considerada un delito en 2010.

- Atenas

Aparte de la breve ocupación de la Universidad Politécnica Nacional de Atenas, que duró tres días y terminó con un desalojo, la ocupación de edificios vacíos en la capital griega comenzó en noviembre de 1981. Los ocupantes emitieron un comunicado expresando su deseo de "tomar la vida en sus propias manos" y vivir como un grupo autogestionado, lejos de las dificultades que impone la sociedad. Esta y otras ocupaciones del año siguiente duraron poco debido a la acción policial, pero inspiraron acciones similares en otras ciudades griegas.

En 1988, se ocupó un edificio en Atenas que pertenecía a la Universidad y estaba vacío desde 1960. Actualmente, este lugar es el centro social ocupado que lleva más tiempo activo en la capital. En 1989, se ocupó "Villa Amalia", que se convirtió en un centro social y ayudó a crear una red alternativa que unía a grupos con ideas diferentes. La casa fue desalojada en 2012 como parte de una campaña policial para desalojar 40 viviendas ocupadas en toda Grecia.

La ocupación en el oeste y en el este comenzó a finales de los años 60. En ambos casos, el problema era el acceso a la vivienda y que los planes de construcción implicaban la demolición de miles de casas.

En ambos lugares se usaron técnicas como charlas y eventos públicos. En el Berlín occidental, las técnicas buscaban mostrar cómo podría ser una sociedad alternativa. En el oriental, con menos personas que no estaban de acuerdo con el gobierno, las prácticas eran similares e influenciadas por Occidente.

-

- Berlín Occidental

La política de renovación consistió en la demolición de edificios de viviendas del centro de la ciudad que se habían construido durante la industrialización para la clase obrera. La demolición de estos edificios implicó la construcción de grandes urbanizaciones de alquileres baratos subvencionados por el Estado en las afueras. La mayoría de los inquilinos de estas nuevas viviendas eran los habitantes expulsados del centro de la ciudad y de los asentamientos construidos por ellos mismos desde 1920.

La crisis económica de los años 60 detuvo la construcción de las urbanizaciones de las afueras. Esto, junto con los altos precios del alquiler, provocó un cambio de planes que llevó a una nueva remodelación de los barrios del centro, que implicó la demolición de edificios enteros con alquileres asequibles. Estas circunstancias llevaron a la ocupación masiva de viviendas y a la creación de comunidades en la ciudad, que con el tiempo se volvieron más activas y menos convencionales.

El 12 de enero de 1967, varios activistas formaron una comunidad conocida como "Kommune I". Días antes, un líder estudiantil afirmó que "la comunidad, como forma abierta de cooperación política y de convivencia directa de individuos libres, puede llegar a ser la única respuesta adecuada a nuestra época".

Las actividades se redujeron al mudarse a un piso. Sin embargo, por la forma en que actuaban y los procesos judiciales que enfrentaban, se hicieron conocidos. Según uno de los miembros, el piso estaba organizado en torno a dos habitaciones, una como biblioteca y otra como oficina y dormitorio. Los colchones estaban en el suelo. Aunque se dormía en la habitación principal, había otras dos habitaciones que también se usaban como dormitorios, y en el resto se preparaban los materiales políticos. Finalmente, se trasladaron a un almacén vacío y comenzaron a renovar los tres pisos. Uno se convirtió en discoteca, otro era para visitantes y el tercero para la propia comunidad.

Diferentes desacuerdos y tensiones llevaron a la disolución de la comunidad. "Kommune I" no duró mucho, menos de 35 meses, pero tuvo una gran influencia en la vida de la República Federal, mostrando cómo podría ser la vida moderna a finales de los años sesenta. Uno de los miembros dijo que "la base del experimento fue la abolición de la propiedad privada" y que no querían "esperar la gran revolución", ya que estaban "cansados de la charla de los 'sacerdotes'".

En la misma época, se fundaron otros proyectos comunitarios en la ciudad, aunque la mayoría duraron poco. Todos estos proyectos buscaron profundizar en las ideas de los movimientos de protesta. Tanto una revista como una socióloga se mostraron a favor del desarrollo de estas comunidades.

Durante la primavera y el verano de 1970, tuvo lugar en New York la "Operación Mudanza", formada por un grupo local que luchaba contra la pobreza y por los derechos de los ocupantes. Sus orígenes estaban en las constantes luchas por el derecho a la vivienda desde principios de siglo. Los primeros organizadores eran personas con ideas de izquierda y críticos de las políticas sociales, a quienes se habían unido los "Young Lords", una organización de activistas de Puerto Rico. El grupo instaló a familias de bajos ingresos en edificios que, a pesar de estar en buen estado, se planeaba demoler. Se organizaron iniciativas similares en otras partes de Nueva York por parte de activistas. Además, una oficina ayudó a poner en contacto a los diferentes ocupantes con los inquilinos que se resistían a ser desalojados por el gobierno.

Las autoridades amenazaron con desalojarlos y enviaron trabajadores a los demás apartamentos vacíos, donde destrozaron paredes, cocinas y cortaron tuberías y cables. Sin embargo, estas acciones hicieron que el movimiento se fortaleciera, y finalmente se permitió a los ocupantes quedarse con las casas. Los ocupantes lograron algunas concesiones, pero no pudieron detener el cambio gradual de los barrios. El 25 de julio, unas cincuenta y cinco familias, ayudadas por activistas, ocuparon dos edificios abandonados propiedad de una iglesia. La Iglesia los denunció, pero finalmente permitió que 400 residentes vivieran allí gracias al apoyo que recibieron de los feligreses. Asimismo, 200 familias llegaron a un acuerdo o lograron algunas concesiones un año después.

Posteriormente, la falta de seguridad en la vivienda y el cambio de los barrios se intensificaron a medida que la ciudad "adoptaba un modelo de desarrollo económico más libre".

El "Galpón Okupa", también conocido como "Centro Kultural Independiente" (CKI), fue el primer caso exitoso de un centro cultural ocupado en Argentina. Era un edificio ferroviario abandonado que estuvo ocupado entre 1997 y 1998, dedicado a actividades artísticas y culturales. Aprovechando la gran cantidad de personas con experiencia en arte, el espacio organizó una agenda semanal de actividades y talleres. Se realizaron eventos, ciclos de cine, conciertos y obras de teatro gratuitas.

En abril de 1998, se había intentado desalojar seis veces. Sin embargo, con la atención que tuvo la muerte de una joven argentina en una comisaría de Turín después de ser arrestada por estar en una casa ocupada, se inició el proceso de desalojo por parte de una entidad nacional. Finalmente, fue desalojada en la mañana del 12 de agosto de 1998 con una gran demostración de fuerza policial.

En Santiago de Chile, la primera ocupación tuvo lugar en mayo de 1998 y se llamó "La Kasita". Apenas duró unos meses debido a conflictos internos. Sin embargo, "generó aprendizajes y puso la ocupación en la mente de los movimientos de protesta y alternativos" del país.

En 1999, se volvió a ocupar una casa que iba a ser demolida en La Florida, a la que se llamó "Casa Okupa La Pajarera". Tuvo funciones de vivienda, espacios culturales y talleres. Ese mismo año, también se ocupó la "Kasa Kultural La Marraketa" en Macul, por parte de un grupo. Durante el tiempo que estuvo ocupada, "La Marraketa", un referente de la ocupación en Chile, se usó como local de ensayo para grupos musicales, se realizaron conciertos y funciones de circo y musicales para los niños del vecindario. Fue desalojada el 12 de febrero de 2004 con una importante cobertura de los medios de comunicación y de la policía. La Municipalidad, que argumentó que se iba a ensanchar la calle y crear una plaza, terminó creando un centro comercial, a pesar de la resistencia de unas 75 personas.

Siglo XXI

En el siglo XXI, la ocupación en Europa ha estado muy relacionada con la crisis migratoria o crisis de los refugiados, especialmente en Grecia. Este país, que era de paso, sufrió el cierre gradual de una ruta de migración y un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Esto hizo que unos 56.000 refugiados quedaran atrapados en Grecia.

Con este fenómeno, miles de refugiados también optaron por ocupar, además de edificios, parques y plazas en Atenas, a pesar de la presión de las autoridades y los ataques de grupos de extrema derecha.

El fenómeno de la ocupación ligada a la inmigración también ha sido importante en España y en diferentes ciudades de Italia, donde destacó una casa ocupada en Turín que fue una antigua villa olímpica, ocupada en 2013.

Con un plan de desarrollo urbano y un proyecto arquitectónico, se comenzó a construir un complejo de edificios entre 1933 y 1935 en Atenas. El proyecto quedó sin terminar y los edificios comenzaron a deteriorarse, lo que provocó conflictos entre el Ayuntamiento y los activistas locales. Finalmente, las autoridades decidieron proteger el proyecto de viviendas en 2009. Sin embargo, el proyecto no se concretó, lo que llevó a la creación de la "Comunidad Okupa de Prosfygika" al año siguiente. Este colectivo, formado por activistas e inmigrantes afectados por la crisis, acoge iniciativas y espacios como un centro social autónomo, una cocina comunitaria, una cafetería y un proyecto de salud. En 2022, la policía intentó desalojar los edificios en dos operaciones que terminaron con 79 detenidos.

En septiembre de 2015, algunos activistas ocuparon un edificio gubernamental abandonado, expresando su "solidaridad con los refugiados e inmigrantes para cubrir sus necesidades inmediatas (alojamiento, comida y asistencia médica)". Se trataba de "un proyecto de solidaridad autogestionado, donde las personas del barrio y los refugiados e inmigrantes toman juntos las decisiones". El "órgano decisivo es una asamblea abierta, donde todas las personas son bienvenidas a participar sin excepción". Durante los meses siguientes, se establecieron espacios similares que formaban parte de una red de apoyo más grande.

Debido a una gran crisis económica, varios edificios de la ciudad fueron abandonados. Un hotel, construido en 2004 para unos Juegos Olímpicos, cerró en 2010 y quedó abandonado. El 22 de abril de 2016, activistas y académicos ocuparon el edificio y lo transformaron en viviendas para refugiados, convirtiéndolo en un "centro de lucha contra la discriminación y la exclusión, a favor del derecho a la libre circulación, las condiciones de vida digna y la igualdad de derechos". El edificio se adaptó para tener una cafetería, una biblioteca, un dentista, una farmacia, una guardería y talleres. La ocupación duró hasta julio de 2019, después de buscar alojamiento seguro para quienes aún vivían en el hotel. Durante ese tiempo, acogió a más de 2.500 refugiados de 13 países. La mayoría esperaba completar su documentación para viajar a otros lugares de Europa. En su momento de mayor actividad, llegaron a convivir en el hotel unas 400 personas, incluyendo 185 niños.

El proceso de ocupación de edificios en Brasil es resultado de una situación de extrema necesidad, más que de problemas para encontrar vivienda.

Muchos edificios ocupados en Río de Janeiro han tenido éxito en su lucha. Destaca "Chiquinha Gonzaga", llamado así en honor a una compositora, que en 2004 consiguió financiación pública para renovar un edificio que llevaba 20 años abandonado. Un caso similar es el de "Regente Feijó" en el centro.

Para la ocupación de "Chiquinha Gonzaga", la primera en Río, se realizaron más de seis meses de reuniones para prepararlo todo entre movimientos sociales. El objetivo era llamar la atención sobre el problema de la vivienda y la existencia de edificios vacíos en el centro de la ciudad, además de compartir la experiencia de otro tipo de organización.

Lo sucedido en "Chiquinha Gonzaga" llevó a la ocupación de "Zumbi dos Palmares", desalojada en 2011, y de "Quilombo das Guerreiras", que sería desalojada en 2014. "Quilombo das Guerreiras" fue creado por 150 personas con pocos recursos que, organizadas por diferentes movimientos sociales, ocuparon en 2006 un edificio público que llevaba 20 años vacío. Durante los 7 años que estuvo ocupado, los inquilinos realizaron varias mejoras, incluyendo aulas, una biblioteca y una cocina comunitaria. Finalmente, el edificio fue vendido.

Después de un largo proceso de planificación en octubre de 2007, 42 familias, con la ayuda de un movimiento nacional, ocuparon un edificio que llevaba 11 años abandonado. Se le nombró "Manoel Congo" en honor a un líder de una rebelión. Es considerado por muchos estudiosos como un ejemplo a seguir. Tras el éxito en esta ocupación, el movimiento ocupó otros tres edificios.

En São Paulo, el Edificio Prestes Maia, deshabitado desde 1978, fue ocupado por primera vez en noviembre de 2002. Esta primera ocupación se caracterizó por la creación de una biblioteca comunitaria en el edificio. El edificio fue desalojado en 2007 después de reuniones y una orden judicial. Cuando fue desalojado, vivían en el edificio 468 familias que llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad, que les ofreció ayuda económica y otras viviendas. Sin embargo, en octubre de 2010, el edificio volvió a ser ocupado por 2.000 personas de 478 familias. En 2015, el Ayuntamiento compró el edificio, y este sufrió un incendio en 2018.

Aunque ya se habían registrado huelgas de alquileres en los años 20 y en la década de 1940 surgió una especie de ocupación desordenada de inmuebles abandonados, no fue hasta la década de 1980, y más concretamente con un terremoto en 1985, cuando el fenómeno comenzó a ser más notorio. Surgieron grupos sociales que lucharon al principio por devolver viviendas y derechos a quienes las habían perdido.

Uno de los casos más destacados fue la ocupación de un auditorio en Ciudad Universitaria (México D.F.) el 4 de septiembre de 2000 durante una huelga estudiantil. Al terminar la huelga con la entrada de la policía, se liberaron todos los edificios cerrados, menos el auditorio. Desde entonces, su administración está en constante disputa. Activistas y otros grupos han ocupado este espacio en diferentes momentos.

En 2003, se ocupó un edificio donde se creó el Centro social okupado "Chanti Ollin" en Cuauhtémoc. "Chanti Ollin", que significa "Casa en movimiento" en náhuatl, estaba ocupado por personas de diferentes clases, extranjeros y grupos, y su finalidad era ser "un lugar con fines sociales y culturales abierto al intercambio". Sin embargo, una agencia de inteligencia mexicana lo clasificó como una organización anarquista.

Los miembros de "Chanti Ollin" aplicaron prácticas alternativas de comunidades indígenas que permitieron establecer relaciones entre los miembros de la comunidad. Además, tenían un campo de cultivo y en la azotea cultivaban alimentos que les permitían ganar dinero para mejorar las instalaciones del edificio.

Fue desalojado por la policía el 22 de noviembre de 2016, y 26 personas fueron detenidas. Esto llevó a los ocupantes a instalar un campamento fuera del edificio que duró hasta el 7 de febrero de 2017. El desalojo mostró el apoyo a la ocupación por parte de diferentes movimientos sociales, activistas, intelectuales y académicos, lo que permitió a los miembros de "Chanti Ollin" seguir trabajando en espacios cedidos por otros movimientos sociales y comunidades.

En junio de 2012, decenas de personas mayores, de entre 67 y 96 años, ocuparon un antiguo centro comunitario que aún se utilizaba en Pankow (antiguo Berlín Oriental). El centro iba a ser demolido para construir viviendas de lujo. Antes de que se planteara su demolición, el centro se había convertido en un refugio para 300 alemanes orientales que por un euro al mes tenían un lugar donde socializar después de haber perdido su empleo con la reunificación alemana. Las personas mayores crearon una red de apoyo en Berlín y en el resto del país, y también formaron parte de una red más grande que protestaba contra el cambio de los barrios y la escasez de vivienda. Debido al gran apoyo que estaban recibiendo, el ayuntamiento de Berlín negoció con los pensionistas. Como resultado, después de 111 días de ocupación, les ofreció un contrato temporal que les permitía administrar el edificio como un grupo autónomo y autogestionado.

A principios de 2015, un grupo de arquitectos, diseñadores y artistas ingleses se puso en contacto con los ocupantes y les presentó una propuesta para crear un edificio para ellos. Este constaría de 20 unidades residenciales, un área común y otra parte de uso colectivo y privado que sería parte de la cooperativa y sería administrada por un comité elegido por los propios pensionistas.

En el cine y la televisión

En 1970, una organización de activistas documentalistas estadounidenses estrenó el documental "Break and Entry" sobre una "Operación Mudanza". En él se mostraban los esfuerzos de 150 familias, en su mayoría de Puerto Rico, para conseguir una vivienda asequible y segura en un contexto de gran desigualdad y discriminación.

La película El club de la lucha, dirigida por David Fincher, muestra esta práctica cuando el protagonista encuentra su apartamento dañado y se muda a un lugar que finalmente es una ocupación. Lo mismo ocurre con el lugar donde se desarrolla dicho club.

Se han realizado muchos documentales para televisiones de diferentes países, como "Los okupas", hecho por la Televisión chilena en 1999.

La historia de María Soledad Rosas, una joven argentina que ocupaba viviendas en Turín, Italia, y que falleció en circunstancias poco claras, inspiró un libro y una película.

En Argentina, en el año 2000, se lanzó la serie okupas. Aunque la trama principal es la ocupación de una casa por un grupo de amigos, la serie también explora otros temas importantes.

Véase también

En inglés: Squatting Facts for Kids

En inglés: Squatting Facts for Kids

- Centro social okupado

- Neorruralismo

- Asentamiento informal

- Despoblado

- Precario

- Desalojo

- Anarquismo

- Vivienda vacía