Crisis presidencial de Venezuela para niños

Datos para niños Crisis presidencial de Venezuela |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| Parte de la crisis en Venezuela | |||||

|

|||||

| Fecha | 10 de enero de 2019-5 de enero de 2023 | ||||

| Jurisdicción/es | Venezuela | ||||

| Causas | Desacuerdo sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 | ||||

| Hechos más relevantes |

|

||||

| Entidades enfrentadas | |||||

|

|||||

| Representantes | |||||

|

|||||

| Posiciones internacionales | |||||

|

|||||

|

|

|||||

La crisis presidencial de Venezuela fue un desacuerdo político importante en Venezuela que ocurrió entre 2019 y 2023. Se trataba de quién debía ser el presidente del país. Tanto Venezuela como otros países se dividieron en su apoyo a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó. Después, la Asamblea Nacional continuó con sus funciones hasta enero de 2023.

Venezuela ha estado pasando por una situación difícil en su política y economía. Esto ha causado que más de siete millones de personas hayan salido del país desde 2015. Las elecciones presidenciales de 2018 generaron muchas preguntas sobre su validez. La Asamblea Nacional, que tenía mayoría de la oposición, dijo que Maduro no era el presidente legítimo cuando asumió su segundo mandato. Propusieron que su presidente, Juan Guaidó, fuera el presidente encargado, siguiendo la Constitución venezolana.

Una semana después, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la Asamblea Nacional era la que estaba actuando sin autoridad. Guaidó y la Asamblea Nacional lo nombraron presidente encargado, y él tomó juramento el 23 de enero. Juan Guaidó se propuso tres metas: que el gobierno de Nicolás Maduro dejara de "usurpar" el poder, crear un "gobierno de transición" con la Asamblea Nacional, y organizar "elecciones libres y transparentes".

Poco después de que Maduro jurara como presidente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró que su presidencia no era legítima y pidió nuevas elecciones. Hubo reuniones de la OEA y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no se llegó a un acuerdo. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se dialogara. En junio, la OEA reconoció la presidencia de Guaidó.

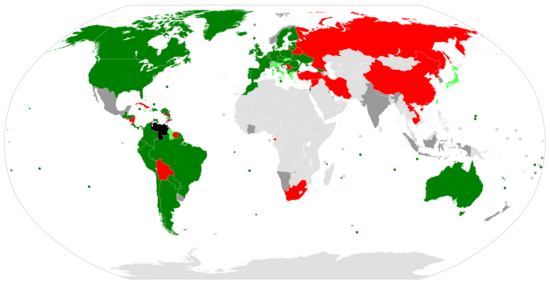

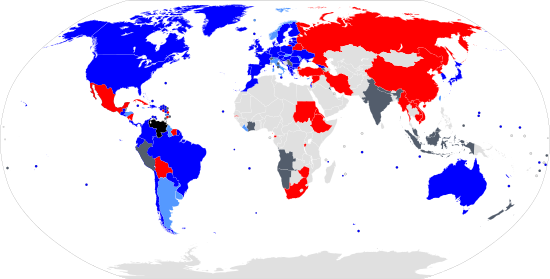

En su momento más alto, unos 60 países reconocieron a Guaidó como presidente legítimo, mientras que unos 20 países apoyaron a Maduro. El apoyo internacional se dividió: países como Rusia, China, Cuba, Irán, Siria y Turquía apoyaron a Maduro. La mayoría de los países de Occidente y Latinoamérica apoyaron a Guaidó. El apoyo a Guaidó disminuyó después de un intento de cambio en abril de 2019 que no tuvo éxito.

Después de este intento, representantes de Guaidó y Maduro empezaron a hablar con la ayuda de Noruega. Aunque hubo reuniones, no se llegó a un acuerdo. En julio de 2019, las conversaciones continuaron en Barbados. En septiembre, Guaidó anunció que el diálogo había terminado porque el gobierno de Maduro no asistió por 40 días, en protesta por nuevas medidas de Estados Unidos.

En marzo de 2020, Estados Unidos propuso un gobierno de transición sin Maduro ni Guaidó. El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dijo que las medidas no afectarían la ayuda humanitaria durante la pandemia de coronavirus. También dijo que Estados Unidos levantaría todas las medidas si Maduro aceptaba organizar elecciones sin su participación. Guaidó aceptó, pero el canciller venezolano, Jorge Arreaza, la rechazó.

En enero de 2020, los esfuerzos de Guaidó para formar un gobierno de transición no habían dado frutos. Maduro seguía controlando las instituciones del estado, mientras que Guaidó se limitaba a presidir el Centro de Gobierno dentro del país. En enero de 2021, la Unión Europea dejó de reconocer a Guaidó como presidente, pero tampoco reconoció a Maduro. El Parlamento Europeo reafirmó su reconocimiento a Guaidó.

Después de que se anunciaran elecciones regionales en 2021, Guaidó propuso un "acuerdo de salvación nacional". Sugirió negociar con Maduro para tener elecciones libres y justas con apoyo internacional, a cambio de que se levantaran las medidas internacionales.

En diciembre de 2022, tres de los principales partidos de oposición (Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) decidieron disolver el gobierno interino. Crearon una comisión para manejar los bienes del país en el extranjero. Los diputados buscaban una estrategia unida para las elecciones presidenciales de 2024, ya que consideraban que el gobierno interino no había logrado sus metas.

Contenido

- ¿Cómo empezó la crisis presidencial en Venezuela?

- Acontecimientos clave de 2019

- Primeras señales de desacuerdo

- ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional?

- El llamado a un "cabildo abierto"

- La Asamblea Nacional nombra a Guaidó presidente

- Detención y liberación de Juan Guaidó

- Nombramiento de embajadores por Guaidó

- Salida del personal diplomático de Estados Unidos

- Petición de ayuda humanitaria

- Apagones eléctricos en Venezuela

- Levantamiento del 30 de abril

- Intentos de diálogo

- Operación Alacrán

- Acontecimientos clave de 2020

- Acontecimientos clave de 2022

- Acontecimientos clave de 2023

- Esfuerzos de diálogo

- Posiciones internacionales

- Más información

- Véase también

¿Cómo empezó la crisis presidencial en Venezuela?

Desacuerdos sobre las elecciones de 2018

A finales de marzo de 2017, el Tribunal Supremo tomó decisiones que afectaron a la Asamblea Nacional. Esto fue visto como inconstitucional por la Fiscalía y llevó a protestas en 2017. El gobierno respondió convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta elección fue rechazada por la oposición y por varios países y organizaciones internacionales.

En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente adelantó las elecciones presidenciales para mayo. La forma en que se convocaron las elecciones, la campaña y los resultados fueron cuestionados por parte de la comunidad internacional. En las elecciones de mayo de 2018, Nicolás Maduro fue reelegido, pero hubo muchas irregularidades. Esto llevó a que muchos dijeran que las elecciones no eran válidas.

La Asamblea Nacional había sido rechazada por Maduro en 2017. Sin embargo, muchos gobiernos y organizaciones la consideraron la única institución democrática legítima en Venezuela. La elección de Maduro fue apoyada por Rusia, China y el ALBA.

Antes de su toma de posesión el 10 de enero de 2019, varios gobiernos y organizaciones, como el Grupo de Lima (excepto México), Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA), presionaron a Maduro para que no continuara como presidente. Esta presión aumentó cuando la nueva Asamblea Nacional de Venezuela juró el 5 de enero de 2019. A principios de 2019, la Asamblea Nacional declaró que el cargo de presidente estaba "usurpado", según el artículo 233 de la Constitución.

Acontecimientos clave de 2019

Primeras señales de desacuerdo

Una señal importante de la crisis fue cuando Christian Zerpa, un juez del Tribunal Supremo de Justicia, dejó su puesto y se fue a Estados Unidos. Esto ocurrió días antes de la toma de posesión presidencial de Maduro el 10 de enero de 2019. Zerpa dijo que Maduro no era "competente" ni "legítimo".

Otra señal fue que, según una fuente de inteligencia de Estados Unidos, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa de Venezuela, había pedido a Maduro que renunciara. Amenazó con dimitir si el presidente no lo hacía.

¿Cómo reaccionó la comunidad internacional?

Muchos países y organizaciones internacionales se unieron a la Asamblea Nacional, diciendo que el gobierno de Maduro no era legítimo. Esto llevó a que varios de ellos rompieran relaciones diplomáticas y pidieran la renuncia de Maduro. Otras organizaciones, como el ALBA, apoyaron la elección de Maduro y pidieron a la oposición que aceptara su presidencia. Maduro respondió diciendo que las acusaciones eran parte de un plan de "imperialismo estadounidense".

El llamado a un "cabildo abierto"

Guaidó empezó a trabajar para formar un "gobierno de transición" poco después de asumir su cargo en el parlamento el 5 de enero de 2019. Dijo que el país no tendría un presidente legítimo. En nombre de la Asamblea Nacional, declaró que el país estaba en una situación difícil y no tenía un líder, por lo que se encontraba en estado de emergencia. Fue entonces cuando pidió a los militares que no se dejaran "corromper" y que no reconocieran lo que no venía del voto popular.

Luego, anunció un "cabildo abierto" para el 11 de enero. Fue una reunión pública en Caracas donde la Asamblea Nacional anunció que Guaidó asumiría las funciones de la presidencia interina, basándose en la Constitución.

La Asamblea Nacional nombra a Guaidó presidente

Después del discurso de Guaidó, la Asamblea Nacional publicó un comunicado diciendo que Guaidó había asumido las funciones de la presidencia interina. Luego, aclararon que lo reconocían como presidente interino y que el poder legislativo también necesitaba recuperar su autoridad. La Asamblea basó su decisión en la "ilegitimidad" de Maduro, lo que, según ellos, les permitía actuar. Se apoyaron en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. Ese mismo día, Guaidó recibió una carta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, pidiéndole que asumiera la presidencia.

Guaidó llamó a la gente a manifestarse en todo el país el 23 de enero, usando el lema "¡Sí se puede!". La fecha coincidió con el aniversario de un evento importante en 1958. La Asamblea Nacional trabajó con un grupo para organizar las protestas. También se supo que planeaban ofrecer incentivos a las fuerzas armadas para que no apoyaran a Maduro.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, fue el primero en apoyar oficialmente esta acción. Dijo que saludaba la asunción de Juan Guaidó como presidente interino y que tenía el apoyo de la comunidad internacional y del pueblo venezolano. Poco después, Brasil y Colombia también apoyaron a Guaidó.

Detención y liberación de Juan Guaidó

El 13 de enero de 2019, mientras se dirigía a La Guaira, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Guaidó. Fue liberado minutos después. El Grupo de Lima y el secretario de la OEA, Luis Almagro, condenaron el hecho. El gobierno dijo que fue una acción de algunos funcionarios del SEBIN y ordenó la captura de uno de ellos. Guaidó dijo que esto demostraba que había un "quiebre" en el mando de las Fuerzas Armadas.

Este suceso generó preocupación en varias organizaciones, como la OEA, la Unión Europea, la ONU, el Grupo de Lima, y países como Uruguay, España y Estados Unidos.

Nombramiento de embajadores por Guaidó

El 22 de enero de 2019, la Asamblea Nacional nombró a Gustavo Tarre Briceño como "representante especial" de Venezuela ante la OEA. Fue el primer nombramiento de un funcionario por parte de la Asamblea, asumiendo funciones de la Constitución. El 29 de enero de 2019, el parlamento nombró a "representantes diplomáticos" para varios países de América. Estos representarían al gobierno interino de Juan Guaidó, creando puestos paralelos a los embajadores del gobierno de Nicolás Maduro. El 5 de febrero, la Asamblea Nacional nombró otros 3 embajadores, y el 19 de febrero, 17 más.

Salida del personal diplomático de Estados Unidos

Cuando la crisis se intensificó y Juan Guaidó juró como presidente interino el 23 de enero de 2019, el gobierno de Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, lo reconoció de inmediato. En respuesta, Nicolás Maduro rompió relaciones con Estados Unidos y dio 72 horas a todo el personal diplomático estadounidense para salir de Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó declaró que Venezuela seguiría manteniendo relaciones con Estados Unidos.

El 23 de enero, el gobierno de Estados Unidos ordenó a su personal "no esencial" salir de Venezuela. El 24 de enero, Maduro también anunció el cierre de la embajada venezolana en Washington D. C. y todos los consulados en Estados Unidos.

El 27 de enero, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo que todo el personal diplomático estadounidense se había retirado de Venezuela y que el personal venezolano había regresado de Estados Unidos. Arreaza también mencionó que ambas partes negociarían establecer una oficina de intereses en cada capital para asuntos como la migración. Sin embargo, el 7 de febrero, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de EE.UU, dijo que estaban listos para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos si fuera necesario.

Petición de ayuda humanitaria

Según France 24, Guaidó puso como prioridad llevar ayuda humanitaria a los venezolanos que la necesitaban. Esto también sería una prueba de la lealtad de los militares venezolanos. El 24 de enero, Juan Guaidó pidió a Estados Unidos que enviara ayuda humanitaria. En respuesta, el secretario de Estado Mike Pompeo prometió 20 millones de dólares. Canadá prometió 53 millones de dólares canadienses, y Alemania, Suecia, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y la Comisión Europea también se sumaron al envío de ayuda. La ONU dijo que muchos venezolanos estaban pasando hambre y sin medicinas. El 6 de febrero, la ONU recomendó aumentar la ayuda humanitaria y pidió que esta fuera independiente de objetivos políticos. El 14 de febrero, John Bolton, consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, anunció que 25 países se comprometieron a dar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela.

El gobierno de Maduro se opuso a la entrega de ayuda humanitaria, diciendo que era un paso previo a una "invasión" de Estados Unidos. El 8 de febrero, Nicolás Maduro declaró que "con la ayuda humanitaria nos quieren tratar como mendigos... en Venezuela tenemos la capacidad de cuidar a nuestros niños y mujeres. Aquí no hay crisis humanitaria". Al mismo tiempo, el gobierno de Maduro envió más de 100 toneladas de ayuda a Cuba después de un tornado en La Habana, para mostrar que Venezuela no necesitaba ayuda y podía darla a otros países.

El 6 de febrero, la Guardia Nacional Bolivariana bloqueó el Puente Internacional Las Tienditas, que conecta Colombia y Venezuela, usando contenedores y camiones para impedir la entrada de ayuda. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, dijo que bloquear la ayuda era un delito. Ante el conflicto, el empresario Richard Branson organizó un concierto benéfico en Cúcuta el 22 de febrero, llamado Venezuela Aid Live, para recaudar dinero y apoyo para que la ayuda humanitaria entrara a Venezuela.

Apagones eléctricos en Venezuela

En 2019, hubo varios cortes de electricidad en todo el país. El primero comenzó el 7 de marzo de 2019 y fue el apagón eléctrico más grande en la historia de Venezuela. Duró entre cinco y siete días en algunos estados. La causa fue una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Esto afectó gravemente la electricidad en la mayoría de los estados y en la capital, causando problemas en hospitales, transporte y servicios de agua.

El gobierno de Nicolás Maduro culpó a un sabotaje de Estados Unidos por los cortes. Maduro afirmó que Estados Unidos había usado tecnología avanzada para un ataque cibernético. Guaidó dijo que el gobierno de Maduro no había dado mantenimiento a la red eléctrica. El fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, anunció una investigación contra Guaidó por sabotaje, acusándolo de ser el "autor intelectual" del ataque. Expertos en energía venezolanos han dicho que la teoría del sabotaje no es probable, ya que la represa de Guri está muy protegida por las Fuerzas Armadas y no usa internet, lo que impediría un ataque cibernético.

Guaidó llamó a la gente a manifestarse contra el gobierno de Maduro durante los primeros días del apagón. Las protestas continuaron a pesar del cierre del Metro de Caracas. La manifestación de Guaidó se realizó cerca del palacio presidencial, un lugar usualmente asociado con los partidarios de Maduro.

Levantamiento del 30 de abril

El 30 de abril, un día antes de una manifestación convocada por la oposición, hubo un intento de cambio por parte de militares cerca de la base aérea La Carlota, en Caracas. En este evento estuvieron presentes Leopoldo López y Juan Guaidó.

Intentos de diálogo

Después del intento de cambio del 30 de abril, el 15 de mayo, el presidente Maduro anunció que el ministro de comunicación Jorge Rodríguez estaba en una "misión muy importante" en el extranjero. Medios de comunicación informaron que se estaba iniciando un diálogo de paz en Noruega. Un día después, Juan Guaidó dijo que tenía "enviados" en Noruega para sentar las bases de un nuevo diálogo, pero que la oposición no participaría en "falsas negociaciones".

Las delegaciones negociadoras incluyeron a Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez por parte del gobierno de Maduro. Por la oposición, estuvieron Stalin González, Gerardo Blyde y Fernando Martínez. Stalin González describió el acercamiento como una "fase exploratoria" y señaló que no hubo reuniones directas entre ambas delegaciones.

Debido a la muerte de un militar, la delegación de Juan Guaidó suspendió su viaje a la tercera ronda de conversaciones. El 9 de julio de 2019, se inició una mesa de negociación en Barbados, con representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. El 15 de septiembre, Juan Guaidó anunció que la oposición daba por terminado el diálogo. Esto fue porque el oficialismo no asistió a las mesas de negociación por 40 días, en protesta por nuevas medidas de Estados Unidos.

Operación Alacrán

En noviembre de 2019, un diputado denunció una supuesta estrategia para "comprar" a parlamentarios de la oposición. El objetivo era romper la mayoría que tenía la oposición en la Asamblea Nacional. El 1 de diciembre, un portal de investigación publicó que nueve parlamentarios habrían ayudado a dos empresarios relacionados con el gobierno. Después de esto, varios diputados fueron suspendidos y expulsados de sus partidos.

La diputada Delsa Solórzano acusó a Nicolás Maduro de dirigir esta operación. Dijo que el gobierno usaba este método porque no podía detener a los diputados. También denunció un aumento en la persecución política.

A finales de año, la embajadora de la Asamblea Nacional en Bulgaria publicó una carta que dos diputados le entregaron a una oficial de la cancillería de Bulgaria. La carta decía que, después de una "investigación", una empresa vinculada al gobierno no había cometido irregularidades y no había motivos para investigarla.

Acontecimientos clave de 2020

Elección de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional

El 5 de enero de 2020, Juan Guaidó y la mayoría de los diputados de la oposición intentaron llegar al Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) les impidieron el paso. Guaidó intentó entrar al palacio pero no lo logró.

Mientras tanto, diputados del oficialismo y otros diputados de la oposición que estaban presentes, eligieron una nueva directiva. Ratificaron a Luis Parra como presidente del parlamento. El gobierno de Nicolás Maduro informó que 140 de 167 miembros de la Asamblea Nacional votaron a favor de Parra, pero los partidos políticos lo negaron.

La mayoría parlamentaria opositora, al no poder sesionar en el Palacio Federal Legislativo, se reunió en la sede de un diario. Allí, reeligieron a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El Grupo de Lima condenó el uso de la fuerza para impedir que los diputados accedieran a la sesión. El 7 de enero de 2020, Juan Guaidó y un grupo de diputados lograron entrar a la Asamblea Nacional, haciendo que Luis Parra se retirara.

Tiroteo en Barquisimeto

El 29 de febrero de 2020, un grupo de personas disparó contra Guaidó mientras estaba en una camioneta durante una marcha. También se informó que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) participaron. Según un legislador, hubo heridos y una persona fue secuestrada. Guaidó acusó a Diosdado Cabello de ser el responsable del tiroteo.

Impacto de la pandemia de COVID-19

El 13 de marzo de 2020, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, confirmó los primeros casos de COVID-19 en Venezuela. Se suspendieron las actividades escolares y se decretó un estado de alarma. Juan Guaidó anunció que las protestas de la oposición se redefinirían debido a la pandemia.

Durante la pandemia, aumentaron las restricciones de acceso a Internet y los cortes de electricidad. También hubo bloqueos a plataformas de medios de comunicación. La Asamblea Nacional lanzó una página web con información sobre el COVID-19, pero el proveedor estatal de Internet la bloqueó. Juan Guaidó denunció esta censura.

En marzo, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional aprobaron 30 millones de dólares para comprar vacunas AstraZeneca. Sin embargo, Delcy Rodríguez anunció que no se permitiría su uso en el país. Los diputados de la Asamblea Nacional de Guaidó criticaron que Maduro rechazara las vacunas.

En junio de 2020, el gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional de Juan Guaidó firmaron un acuerdo de cooperación. El tratado, firmado con la Organización Panamericana de la Salud, buscaba organizar programas de salud para combatir la pandemia. En enero de 2021, la oposición acusó al gobierno de Maduro de no cumplir el acuerdo.

Acontecimientos clave de 2022

Ataque en San Carlos

El 11 de junio de 2022, un grupo de personas atacó a Guaidó después de una marcha en San Carlos, estado Cojedes. Le lanzaron objetos y lo sacaron de un restaurante. Una exdiputada fue identificada como una de las personas que dirigió el ataque.

Fin del gobierno interino

En diciembre de 2022, antes de decidir si se extendería la continuidad de la Asamblea Nacional, los partidos políticos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo anunciaron que buscarían eliminar la figura del gobierno interino a partir de 2023. Consideraron que había sido una estrategia fallida. La propuesta, aprobada en el parlamento, reduciría el gobierno interino a una junta que manejaría los bienes del país en el extranjero. En la sesión del 22 de diciembre de 2022, 72 de 104 exdiputados aprobaron la propuesta de eliminar el gobierno interino en una primera votación. Guaidó dijo que la decisión era inconstitucional y que llevaría al reconocimiento internacional del gobierno de Maduro.

El 27 de diciembre, los partidos ratificaron su decisión de votar a favor de eliminar el gobierno interino. Argumentaron razones legales y éticas, y mencionaron que la propuesta no violaba la Constitución. Por otro lado, Guaidó recibió el apoyo de juristas.

Guaidó pospuso la segunda votación para el 3 de enero de 2023, buscando defender la Constitución y la unidad. Sin embargo, otros exdiputados rechazaron esta decisión, pidiendo que se respetaran las garantías democráticas. El 29 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio pidió que se respetara la Constitución y se mantuviera el gobierno interino. A pesar de esto, la Asamblea se reunió el 30 de diciembre y aprobó la reforma que elimina el gobierno interino. Guaidó propuso renunciar, pero la decisión no cambió. La reforma entró en vigor el 5 de enero de 2023.

Acontecimientos clave de 2023

El 22 de diciembre de 2022, con 72 votos a favor, se aprobó en primera votación reformar la ley que elimina el gobierno interino de Juan Guaidó. La Asamblea Nacional se encargaría de administrar los bienes del país en el extranjero a través de una comisión. Analistas políticos han criticado que esto podría ir en contra de la Constitución. La Asamblea tiene su vigencia legal vencida desde 2020 y no ha cumplido su rol como parlamento.

El 30 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó en segunda votación la reforma que elimina el gobierno interino. La propuesta de Guaidó de renunciar no cambió la decisión. La reforma entró en vigor el 5 de enero de 2023.

El 5 de enero de 2023, entró en vigor la reforma que elimina el gobierno interino presidido por Juan Guaidó. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos aún reconoce a esa Asamblea como la "última institución democrática que queda" en Venezuela. La Asamblea Nacional eligió como presidenta a Dinorah Figuera, quien reside en España, acompañada por Marianela Fernández y Auristela Vásquez, quienes también viven fuera del país.

Esfuerzos de diálogo

El 22 de enero de 2019, México y Uruguay pidieron que se dialogara para reducir las tensiones. El 24 de enero, el secretario general de la ONU Antonio Guterres también pidió diálogo y una investigación transparente de los incidentes.

El 28 de enero, el Papa Francisco reiteró su llamado al diálogo, pidiendo que se realizara en un ambiente de paz y justicia.

El 30 de enero, México y Uruguay anunciaron una conferencia internacional sobre Venezuela en Uruguay para el 7 de febrero. El objetivo era establecer un nuevo mecanismo de diálogo para ayudar a devolver la estabilidad y la paz al país. Bolivia se unió a esta iniciativa.

El 31 de enero, la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Moguerini, anunció la creación de un "grupo de contacto por Venezuela". Este grupo, formado por ocho países europeos y cuatro latinoamericanos, se reuniría el 7 de febrero en Uruguay. Trabajarían durante 90 días para facilitar un diálogo que llevara a elecciones en Venezuela.

El 1 de febrero, la Casa Blanca rechazó cualquier diálogo que mantuviera a Nicolás Maduro en el poder. Por su parte, Maduro estuvo de acuerdo con la iniciativa de diálogo.

Un periódico citó una carta privada del papa Francisco a Maduro, fechada el 7 de febrero. En la carta, el papa se refirió a Maduro como "Excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros" y dijo que los acuerdos de negociaciones anteriores no se habían cumplido. Las condiciones para el diálogo eran: abrir un canal humanitario, convocar elecciones libres, liberar a personas detenidas por motivos políticos y restablecer la Asamblea Nacional elegida.

Posiciones internacionales

Países que reconocen a Nicolás Maduro

Argelia

Argelia Argentina

Argentina Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda Azerbaiyán

Azerbaiyán Bahamas

Bahamas Barbados

Barbados Belice

Belice Bielorrusia

Bielorrusia Bolivia

Bolivia Brasil

Brasil Burkina Faso

Burkina Faso Burundi

Burundi Camboya

Camboya Catar

Catar Chile

Chile China

China Colombia

Colombia Corea del Norte

Corea del Norte Cuba

Cuba Dominica

Dominica Egipto

Egipto Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos Eritrea

Eritrea España

España Etiopía

Etiopía Francia

Francia Gambia

Gambia Guinea-Bisáu

Guinea-Bisáu Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial Honduras

Honduras India

India Irán

Irán Japón

Japón Kuwait

Kuwait Laos

Laos México

México Myanmar

Myanmar Nicaragua

Nicaragua Nigeria

Nigeria Palestina

Palestina Perú

Perú Portugal

Portugal Rusia

Rusia San Cristóbal y Nieves

San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas

San Vicente y las Granadinas Santa Lucía

Santa Lucía Serbia

Serbia- [[Archivo:{{{bandera alias-1980}}}|20x20px|border|Bandera de Siria]] Siria

Sudáfrica

Sudáfrica Sudán

Sudán Suiza

Suiza Surinam

Surinam Turquía

Turquía Vietnam

Vietnam Zimbabue

Zimbabue

Entidades no pertenecientes a la ONU:

Organizaciones internacionales:

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Organización de las Naciones Unidas (ONU)- Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)

- Movimiento de Países No Alineados (MPNA o MNOAL)

Comunidad del Caribe (CARICOM)

Comunidad del Caribe (CARICOM)

Países que reconocen a Juan Guaidó

Estados:

Albania

Albania Andorra

Andorra Australia

Australia Austria

Austria Bélgica

Bélgica Bulgaria

Bulgaria Cabo Verde

Cabo Verde Corea del Sur

Corea del Sur Costa Rica

Costa Rica Croacia

Croacia Dinamarca

Dinamarca Ecuador

Ecuador El Salvador

El Salvador Eslovenia

Eslovenia Estonia

Estonia Finlandia

Finlandia Georgia

Georgia Grecia

Grecia Guatemala

Guatemala Hungría

Hungría Islandia

Islandia Irlanda

Irlanda Islas Marshall

Islas Marshall Israel

Israel Letonia

Letonia Lituania

Lituania Luxemburgo

Luxemburgo Macedonia del Norte

Macedonia del Norte Malta

Malta Marruecos

Marruecos Micronesia

Micronesia Montenegro

Montenegro Países Bajos

Países Bajos Paraguay

Paraguay Polonia

Polonia República Checa

República Checa Rumania

Rumania Suecia

Suecia Ucrania

Ucrania

Entidades no pertenecientes a la ONU:

Organizaciones intergubernamentales:

- ProSur

- Grupo de Lima

Organizaciones internacionales:

- Banco Interamericano de Desarrollo

- Internacional Socialista

- Corporación Interamericana de Inversiones

Países que apoyan a la Asamblea Nacional de Venezuela

Estados:

Entidades no pertenecientes a la ONU:

Países con una postura neutral

Estados:

Organizaciones supranacionales:

Más información

- Segundo gobierno de Nicolás Maduro

- Segunda toma de posesión de Nicolás Maduro

- Protestas en Venezuela de 2014

- Protestas en Venezuela de 2017

- Levantamiento contra Nicolás Maduro

- Operación Alacrán

- Tiroteo de Barquisimeto de 2020

Véase también

En inglés: 2019 Venezuelan Presidential crisis Facts for Kids

En inglés: 2019 Venezuelan Presidential crisis Facts for Kids