Pueblos indígenas de Venezuela para niños

Los pueblos indígenas de Venezuela son grupos de personas que mantienen sus propias culturas y tradiciones. Representan aproximadamente el 2.7% de la población total de Venezuela. De hecho, la herencia genética de los venezolanos incluye una parte importante de origen indígena, entre un 23% y 25%. Existen al menos 34 grupos étnicos que han logrado conservar sus costumbres, ya que no fueron tan afectados por la llegada de los españoles durante la época de la colonización.

Según el censo de 2011, la mayoría de estos pueblos viven en los estados de Zulia (61.2%), Amazonas (10.5%), Bolívar (7.5%), Delta Amacuro (5.7%), Anzoátegui (4.7%), Sucre (3.1%), Monagas (2.5%) y Apure (1.6%). Algunos de estos grupos también se encuentran en países vecinos como Colombia, Brasil y Guyana.

Contenido

- Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela

- Grupos Étnicos de Venezuela

- Historia de los Pueblos Indígenas

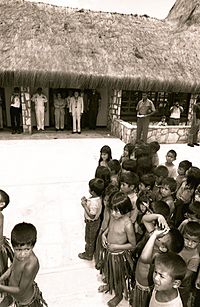

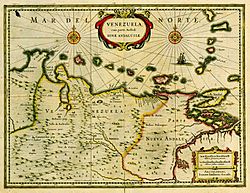

- Galería de imágenes

- Véase también

Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela

En Venezuela, el censo de 2001 identificó 33 pueblos indígenas diferentes, con una población de más de 536,000 personas. Esto representaba el 2.3% de la población del país en ese momento. La mayoría de ellos viven en áreas rurales y tropicales, especialmente en el Delta del Orinoco, el estado Bolívar (cerca de las fronteras con Guyana y Brasil), la región amazónica, el estado Apure y el noroeste del estado Zulia.

Muchos grupos indígenas viven en zonas protegidas por el ambiente, llamadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). Estas incluyen parques nacionales, reservas forestales y monumentos naturales. Algunas de estas áreas son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. Entre los pueblos indígenas más grandes están los piaroas, los waraos, los yukpas, los yanomamis, los barís, los pemón, los wayúus, los makiritares, los panares, los pumés y los kari'ñas.

La Constitución de Venezuela de 1999 fortaleció los derechos de estas comunidades. Reconoce su existencia, organización, costumbres, idiomas y territorios. También garantiza que sus tierras son de propiedad colectiva. Además, los idiomas indígenas son oficiales para estos pueblos y deben ser respetados en todo el país, considerándolos parte del patrimonio cultural. También tienen derecho a tener representantes en el Parlamento.

Desde 1993, la Organización de los Pueblos Indígenas en el Amazonas (ORPIA) trabaja para proteger los intereses de los indígenas del Amazonas venezolano. ORPIA busca que estos pueblos mantengan su identidad cultural e histórica. Sus metas incluyen mejorar el territorio, la educación, la ciencia, la tecnología, la protección ambiental, los derechos humanos y la salud, para el bienestar y desarrollo de las etnias del Amazonas.

Grupos Étnicos de Venezuela

En Venezuela existen 44 grupos indígenas en total.

| N.º | Nombre | Otro nombre | Grupo étnico | Población | Lengua | N.º Hablantes (2011) | Estado |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Etnias arahuacas - Arawak | |||||||

| 01 | Wayú | Guajiros | Arahuacos | 413.437 | Idioma Wayú | 200.000 | |

| 02 | Añú | Paraujanos | Arahuacos | 21.000 | Idioma Añú | 17.475 | |

| 03 | Wanikua | Wanicua | Arahuacos | 2.815 | Idioma Wanikua | 2.815 | |

| 04 | Kurripako | Baniwua-walimanaí | Arahuacos | 7.351 | Idioma Kurripako | 6.000 | |

| 05 | Baniva | Baniwua-wakuenaí | Arahuacos | 3.501 | Idioma Karu | 3.000 | |

| 06 | Wenaiwika | Piapoco | Arahuacos | 1.333 | Idioma Piapoco | 1.000 | |

| 07 | Warekena | Guarequena | Arahuacos | 200 | Idioma Warekena | 160 | |

| 08 | Baré | Bari | Arahuacos | 5.000 | Idioma Baré | 100 | |

| Etnias yanomami | |||||||

| 09 | Yanomam | Yaroamë | Yanomami | 9.289 | Idioma Waiká-YanomámIdioma Yanomamö | 6.000

3.200 |

|

| 10 | Sanumá | Samatari-Chirichano | Yanomami | 3.035 | Idioma Sanemá | 3.000 | |

| 11 | Yanam | Yanam-Ninam | Yanomami | 600 | Idioma Yanam-xirianá | 570 | |

| Etnias caribes-kalinagos | |||||||

| 12 | Pemón | Arekuna | Caribes | 30.148 | Idioma Pemón | 30.000 | |

| 13 | Macuxi | Macusí | Caribes | 89 | Idioma Macushí | 80 | |

| 14 | Kariña | Kali`na | Caribes | 10.000 | Idioma Kariña | 4.450 | |

| 15 | Yekuana | Makiritare | Caribes | 7.753 | Idioma Yekuana | 5.500 | |

| 16 | Eñepá | Panare | Caribes | 4.688 | Idioma Panare | 1.200 | |

| 17 | Yukpa | Macoitas-Irokas | Caribes | 10.424 | Idioma Yukpa | 7.500 | |

| 18 | Japrería | Caribes | 95 | Idioma Japrería | 90 | ||

| 19 | Akawayo | Waika-Waicá | Caribes | 6.000 | Idioma Akawayo | 5.986 | |

| 20 | Yabarana | Yawarana | Caribes | 440 | Idioma Yabarana | 30 | |

| 21 | Mapoyo | Yahuana-Wanai | Caribes | 400 | Idioma Mapoyo | 04 | |

| 22 | Chaima | Guaga-tagare | Caribes | 4.000 | Idioma Chaima | Lengua extinta (†) | |

| 23 | Quiriquire | Caribes | Extinta (†) | Sin datos | Lengua extinta (†) | ||

| 24 | Mariche | Caribes | Extinta (†) | Sin datos | Lengua extinta (†) | ||

| 25 | Cumanagotos | Kumanagoto | Caribes | 50.000 | Idioma Cumanagoto

Itoto Majun |

100 | |

| 26 | Chagaragotos | Guarenas | Caribes | Extinta (†) | Sin datos | Lengua extinta (†) | |

| 27 | Meregotos | Caribes | Extinta (†) | Sin datos | Lengua extinta (†) | ||

| 28 | Caraca | Caribes | Extinta (†) | Sin datos | Lengua extinta (†) | ||

| 29 | Toromaima | Caribes | Extinta (†) | Sin datos | Lengua extinta (†) | ||

| 30 | Characuales | Chotokon Patarü Tawatamase | Caribes | 96 | Pueblo cumanagoto | 05 | Anzoategui |

| 31 | Teques | Caribes | Extinta (†) | Sin datos | Lengua extinta (†) | ||

| Etnias timoto-cuicas | |||||||

| 32 | Timoto | Timote-timoti | Timoto-cuicas | Extinta (†) | Idioma Timote | Lengua extinta (†) | |

| 33 | Cuica | Kuika | Timoto-cuicas | Extinta (†) | Idioma Cuica | Lengua extinta (†) | |

| Etnias chibchas | |||||||

| 34 | Motilón-barí | Dobocubi | Chibchas-muiscas | 2.841 | Idioma Barí | 2.000 | |

| Etnias makú | |||||||

| 35 | Puinave | Wãênsöjöt | Makú | 1.716 | Idioma PuinaveIdioma Norí | 1.000

Lengua extinta (†) |

|

| 36 | Hoti | Jodï-Joti / Chicamo

Yuana / Waru-wa-ru |

Makú | 982 | Idioma Hoti | 900 | |

| Etnias salibanas | |||||||

| 37 | Mako-Makú | Macú-Wirö | Sáliba | 2.500 | Idioma Wirö-Itoto o Jojod | 2.000 | |

| 38 | Sáliba | Sáliva | Sáliba | 344 | Idioma Sáliba | 344 | |

| 39 | Piaroas | Wötjüja-Dearwa | Sáliba | 19.293 | Idioma Piaroa-Wöthïhä tivene | 10.000 | |

| Etnias guahibas | |||||||

| 40 | Guahibo-Jiwi | Guahibo-Sikuani | Guahibanos | 23.953 | Idioma Sikuani-Wahibo-Hiwi | 8.428 | |

| 41 | Cuiba | Wamonae | Guahibanos | 428 | Idioma Cuiba | 400 | |

| Etnias jirajaranas | |||||||

| 42 | Jirajara | Xirahara-Jirara | Jirajaranos | 34 | Idioma Jirajara | Lengua extinta (†) | |

| 43 | Ayamán | Ayomán | Jirajaranos | 214 | Idioma Ayomán | Lengua extinta (†) | |

| 44 | Gayón | Gayones | Jirajaranos | 1.033 | Idioma Gayón | Lengua extinta (†) | |

| Etnias tupí-guaraní | |||||||

| 45 | Ñe'engatú | Yeral-Ñengatú | Tupí | 2.130 | Idioma Ñe'engatú | 2.000 | |

| Sin conexión lingüística | |||||||

| 46 | Waraos | Waros | Warao | 36.027 | Idioma Warao | 4.066 | |

| 47 | Waikerí | Guaiquerí | Waikerí | 1.900 | Idioma Waikerí | Lengua extinta (†) | |

| 48 | Yaruro-Pumé | Pumé-Yarure | Yaruro | 7.269 | Idioma Yaruro | 4.500 | |

| 49 | Sapé | Kaliana | Sapé | 08 | Idioma Sapé | 01 | |

| 50 | Arutani-Uruak | Awakí-Orotani | Uruak | 15 | Idioma Arutani | 02 | |

| 51 | Jukude-itse | Makú | Sin datos | Extinta (†) | Idioma Jukude | Lengua extinta (†) | |

Etnias Arahuacas

En 1498, los grupos arawacos se encontraban en el occidente y centro de lo que hoy es Venezuela. Ellos comerciaban con varias islas del Caribe. Actualmente, los principales grupos arawacos viven en el Zulia (especialmente los wayúus) y en el Amazonas.

Wayú

Esta es la etnia más grande de Venezuela. Viven en el noroeste del Zulia y en La Guajira colombiana. Han buscado mantener su independencia de Colombia y Venezuela, considerándose principalmente wayúus y siguiendo sus propias normas.

Añú

Los añú viven en el noreste del estado Zulia, a orillas del lago de Maracaibo. También se les conoce como paraujanos. En los últimos años, se han hecho esfuerzos para que su idioma vuelva a ser hablado.

Wanikua

Los wanikua viven en el estado Amazonas, cerca de los ríos Negro, Guainía y Casiquiare. Han adoptado muchas costumbres de otras culturas. Son unas 2815 personas. Viven en casas redondas con techos de palma o en casas rurales típicas de Venezuela.

Baniva o Kurripako

Habitan en Venezuela, en el estado Amazonas.

Piapoco

Los piapocos viven a orillas del Orinoco en el estado Amazonas y en Colombia. Su sustento principal es la pesca y la agricultura para su propio consumo.

Pueblos Caribes y del Amazonas

Pemón

Los pemones viven en el sureste del estado Bolívar en Venezuela, y en las fronteras con Guyana y Brasil. Son los habitantes más comunes en la Gran Sabana y en todo el Parque Nacional Canaima. Se calcula que hay unos 30.000 pemones en Venezuela y Brasil. Se dividen en tres grupos principales:

- Taurepan: en la frontera entre Venezuela y Brasil.

- Arekuna: hacia el noroeste del Roraima y en el valle de Kavanayén.

- Kamarakoto: al oeste del río Karuay, Caroní, la Paragua y en el valle de Kamarata.

Viven en casas redondas o rectangulares, con techos de paja y paredes de adobe o madera. Su alimentación se basa en la yuca amarga, cultivada mediante la tala y quema de terrenos. También recolectan productos silvestres en algunas zonas. Sus dialectos tienen diferencias en la pronunciación, la gramática y el vocabulario.

Kariña

Los kariña son una etnia caribe, relacionada con los pemón. Unas 4450 personas hablan el kariña en Venezuela, Guyana y Brasil.

Panare

Los panares viven en el municipio Cedeño del estado Bolívar y en el norte del estado Amazonas. Ellos se llaman a sí mismos e'ñepas. Hay dos grupos panare en el estado Bolívar: uno en el norte, que vive en las orillas del bajo Cuchivero, en una zona de selva y sabana; y otro en el sur, en el alto Cuchivero, en un ambiente más selvático. Se estima que su población total es de entre mil quinientas y dos mil personas. Su idioma, el panare, pertenece a la familia caribe.

Cada grupo tiene una o dos viviendas grandes en forma de cono, con una entrada baja para evitar los mosquitos. Para cultivar, queman el terreno y siembran maíz, plátano y yuca. Las mujeres siembran y cosechan, mientras que los hombres realizan otras actividades productivas. Para cazar y pescar, usan arcos, flechas y cerbatanas; a menudo, las flechas tienen veneno. Las mujeres hacen cestas y tejidos finos para usar y para intercambiar, mientras que los hombres fabrican armas para cazar, pescar y defenderse. En la estación seca, la comunidad se divide en pequeños grupos familiares que se dispersan. Cuando llega la estación de lluvias, regresan a la vivienda comunal. Su organización social es matrilineal: cuando alguien se casa, el esposo se une al grupo de la esposa. El cacique tiene un poder importante en la comunidad, seguido por el chamán. Cuando una persona fallece, es enterrada con sus pertenencias, excepto los objetos fabricados fuera de la comunidad.

Yukpa

Los Yukpa son un pueblo indígena que vive en la serranía del Perijá, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hablan un idioma de la familia lingüística Caribe. Antiguamente, los colonos los llamaban "motilones", pero este nombre también se usaba para otros pueblos. También se les ha conocido como chaqués, macoitas e irokas.

Chaima

Los chaimas, como grupo étnico distinto, han desaparecido. Sus descendientes se han mezclado con el resto de la población venezolana en el sur del estado Sucre y el norte de Monagas. Su idioma ya no se habla, pero hay esfuerzos para recuperarlo. Como todos los pueblos indígenas, su visión del mundo se basaba en sus historias y creencias, transmitidas de generación en generación. Su cultura incluía la artesanía y la cocina.

Japrería

Los japrerías son un grupo en riesgo de desaparecer. Viven en una comunidad en el noroeste del estado Zulia, en la Sierra de Perijá. Su idioma, de la familia caribe, está en peligro de extinción. Lo habla una pequeña comunidad (95 personas según SIL en 2002). Durante mucho tiempo, se les consideró un subgrupo de los Yukpa, pero ahora luchan por ser reconocidos como una etnia diferente. Viven en casas de un solo ambiente, construidas con paja y piso de tierra, donde varias familias comparten. No usan tatuajes ni perforaciones en la piel. Se sabe poco de sus orígenes. Se resistieron a los españoles y son descendientes de los caribes. Vivieron mucho tiempo en lo profundo de la selva, lo que dificultó su contacto con los colonos. Investigaciones recientes han demostrado que el idioma y la organización social de los Japrería son diferentes de los Yukpa, confirmando que son pueblos distintos. Los Japrería crían ganado para su consumo y venta. Han adoptado algunas costumbres de la cultura criolla, como la construcción de viviendas. Su aislamiento geográfico y lingüístico ha sido clave para que sean reconocidos como un pueblo con identidad propia. La mayoría de los Japrería hablan su lengua original y también el español. Un documental llamado "Sáapreye…hijos de la caña brava" cuenta la historia de esta etnia, que ha sufrido la mezcla cultural y la pérdida de sus costumbres debido a la influencia externa. La anciana Mamá Shuta, de más de 101 años, es una guardiana de la historia de los Sáapreye, que han enfrentado desafíos por más de 400 años.

Maquiritare o Yekuana

Los yekuanas son una de las etnias caribes más grandes. Viven principalmente en el noreste del estado Amazonas y el suroeste del estado Bolívar.

Akawayo

Son un pueblo indígena de la familia caribe. Son unas 6000 personas distribuidas entre Guyana, Venezuela y Brasil.

Yabarana

Los yabarana eran uno de los pueblos indígenas más numerosos en el municipio Manapiare del estado Amazonas. Actualmente, su población está dividida en cinco comunidades y corren el riesgo de desaparecer.

Mapoyo

Mapoyo

Este grupo étnico se encuentra en el Municipio Autónomo Cedeño, del estado Bolívar. El 25 de noviembre de 2014, su idioma fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, siendo la primera lengua indígena venezolana en recibir este reconocimiento. Son un pueblo caribeño que fue desplazado de su lugar de origen en el noreste de Venezuela debido a la colonización española. Hoy en día, quedan pocos Mapoyo puros, y están dispersos en el estado Bolívar.

Pueblos Yanomami

Los pueblos yanomami se encuentran principalmente en el este y sur del estado Amazonas y en el suroeste del estado Bolívar. Han sido uno de los grupos que han mantenido mayor aislamiento de las culturas occidentales. En las últimas décadas, han enfrentado problemas por la presencia de personas ajenas a sus territorios.

Yanomami

Los yanomami viven en una zona entre Venezuela y Brasil. A finales del siglo VI, comenzaron a expandirse en el territorio de los maquiritares. En las últimas décadas, han sufrido por la llegada de personas de otras culturas a sus tierras.

Sanema

Este grupo vive principalmente en el estado Bolívar de Venezuela, y en la frontera con Brasil.

Etnia Chibcha

Se ubican mayormente en el Estado Zulia.

Barí

Los barís se encuentran en el Zulia, en la frontera con Colombia, cerca de la población de Machiques.

Etnias Makú

Los Puinave son un pueblo indígena que vive en aldeas dispersas en la cuenca del río Inírida en Colombia, y en las fronteras con Venezuela y Brasil. Ocupan una zona de transición entre la selva amazónica y los Llanos.

Hoti

Habitan en el Amazonas venezolano. Su territorio está en el suroeste del estado Bolívar y al norte del estado Amazonas.

Etnias Saliba

Maco

Es un pueblo indígena.

Saliva

Los saliva son un pueblo que vive entre Colombia y Venezuela. En Venezuela, se encuentran principalmente en el estado Amazonas. El explorador Alexander von Humboldt los describió en sus escritos. En Colombia, la Nación Sáliba se encuentra en la región de la Orinoquía, principalmente en el departamento de Casanare y Vichada.

Wottuja-Piaroa

Se estima que la población de piaroas es de unas 12.000 personas. Viven principalmente a orillas del Orinoco, en el Municipio Autónomo Cedeño del estado Bolívar y también en el estado Amazonas, entre Venezuela y Colombia. La palabra 'piaroa' tiene un origen discutido. El grupo se llama a sí mismo wottuja o wottoja, que significa "gente pacífica y tranquila".

Etnias Guahibas

Cuiva

El pueblo Cuiva pertenece a la familia lingüística Guajiba. Ellos se llaman a sí mismos Jivi (gente) en Venezuela y Jivi Wamone (gente familia) en Colombia. Habitan las sabanas que limitan entre Venezuela y Colombia. En Venezuela, se encuentran en el suroeste del estado Apure. En Colombia, los Cuiva están en el noreste de la región llanera. Su visión del mundo explica que el mundo tiene tres niveles: el agua, la tierra y el cielo. En cada nivel, los Cuiva pueden vivir. Aunque los Cuiva han sido afectados por la expansión de otras culturas y programas gubernamentales, han mantenido su forma de vida como cazadores y recolectores. En 2001, su población era de 1050 personas. Han sufrido enfermedades debido a los cambios en su forma de vida. Algunos trabajan en fincas, lo que ha afectado su calidad de vida. Los Cuiva han enfrentado situaciones difíciles y discriminación por parte de otras poblaciones, debido al interés en sus tierras. Ha habido eventos trágicos en el pasado, como en 1967.

Etnias sin Conexión Lingüística Conocida

Hay varios pueblos cuyos idiomas son únicos y no están relacionados con ningún otro idioma conocido.

Waraos

Los waraos son la segunda etnia más grande de Venezuela, después de los wayúus. Viven principalmente en el Delta del Orinoco y en zonas costeras cercanas. Son muy hábiles con las canoas y están bien adaptados a vivir en los manglares.

Guaiquerí

Habitan en la isla de Margarita, la isla de Coche y las costas de lo que ahora es Sucre. Durante la época colonial, fueron reconocidos con derechos de propiedad y herencia. También se les conoce como "Guaiquerí", y este nombre identifica al equipo de baloncesto del estado Nueva Esparta.

Pumé

Los yaruro o pumé viven a orillas del Orinoco y sus ríos cercanos, principalmente en el centro y este del estado Apure. Se estima que son unos 5500 individuos.

Sapé

En 2008, se encontraron algunos Sapé de edad avanzada. El Sapé es uno de los idiomas menos documentados de América del Sur y podría ser un idioma aislado. Hoy en día, no hay mucha información lingüística sobre esta lengua. También se les considera un grupo indígena del estado Bolívar.

Uruak

Los uruak, también conocidos como arutani, viven en la zona de Roraima y en los límites con Brasil. Solo quedan unas pocas docenas de ellos. La mayoría se ha mezclado con las etnias pemonas o nianames.

Pueblos Jirajaras

Jirajara

Habitaban en Siquisique, Baragua, las laderas al sur de Barquisimeto y Yacambu; Sabana de Guache, Cerro Blanco, El Degredo y cerca de Sanare. Eran agricultores, artesanos y cazadores. Su sociedad se organizaba en cacicazgos, un consejo de ancianos y la tribu. Su forma de gobierno incluía al cacique, el chamán y la tribu. En cuanto a sus creencias, eran politeístas (creían en varios dioses). Las lenguas jirajaranas son un grupo de idiomas que ya no se hablan, y que se hablaban en el oeste de Venezuela, en las regiones de Falcón y Lara. Se cree que todas estas lenguas desaparecieron a principios del siglo XX.

Historia de los Pueblos Indígenas

La historia de los pueblos indígenas se divide en varios períodos:

- Período Paleoindio: 15000 a.C. - 5000 a.C.

- Período Mesoindio: 5000 a.C. - 1000 a.C.

- Período Neoindio: 1000 a.C. - 1498

- Período Indohispano: desde 1499 hasta la actualidad.

Prehistoria

El territorio que hoy conocemos como Venezuela ya estaba habitado hace más de 10 mil años. Alrededor del año 1000 después de Cristo, grupos de personas del Orinoco comenzaron a llegar a la zona del lago de Tacarigua. El primer encuentro entre los exploradores europeos y los indígenas ocurrió en 1498.

Época Colonial

La Llegada de los Europeos a Venezuela

Se dice que la primera vez que los europeos vieron los palafitos (casas sobre el agua) en la laguna de Sinamaica en 1498, les inspiró a llamar a estas tierras "Venezuela", que significa "Pequeña Venecia". Ambrosius Ehinger, un explorador, partió de Coro en agosto de 1529 hacia el lago de Maracaibo. Allí, se enfrentó a los Coquibacoas y fundó Maracaibo. En las primeras décadas del siglo XVI, los europeos obligaron a los indígenas de la zona de Margarita a buscar perlas en el mar. El fraile Bartolomé de las Casas describió las difíciles condiciones que enfrentaban. En Venezuela, se establecieron las encomiendas muy pronto. Cuando los europeos llegaron a Coro, encontraron al grupo arawaco de los caquetíos. El explorador alemán Nicolás Federmann salió de Coro el 12 de septiembre de 1530 en una expedición hacia el sur, pasando por territorios de los jirajaras, ayamanes y gayones. Los españoles encontraron oro cerca de Los Teques en 1559 y decidieron establecerse allí. Entre 1560 y 1570, hubo varias batallas entre europeos e indígenas, lo que llevó a que los pueblos originarios fueran sometidos. El historiador Oviedo y Baños cuenta que los indígenas caribes atacaron la ciudad de Valencia y sus alrededores durante muchas décadas.

Siglo XVII

Hacia 1620, cuando se fundó Quíbor, los habitantes de la zona eran principalmente de las etnias gayones, ajaguas, camagos, coyones, caquetíos y jirajaras. En la segunda mitad del siglo XVII, los colonizadores europeos comenzaron a desplazar a los indígenas que vivían en lo que hoy es el sur de Valencia. Algunos de estos indígenas fundaron el pueblo de San Diego. Entre 1558 y 1628, los indígenas nirguas y jirajaras se resistieron a los colonos que se establecían en lo que hoy es Bejuma y Montalbán, al oeste de Valencia.

El padre Francisco de Pamplona comenzó a integrar a los indígenas chaimas en la colonia a partir de mediados del siglo XVII. En 1681 y 1697, los indígenas caribes libres organizaron ataques a las misiones católicas de los pueblos chaimas. La llegada de los europeos cambió mucho la vida de los indígenas. Muchos grupos perdieron su independencia y fueron obligados a trabajar o se convirtieron en súbditos de la corona española. Gran parte de estos indígenas fallecieron debido a conflictos, trabajos forzados y enfermedades. Otros huyeron a lugares de difícil acceso para escapar de los exploradores. Además, muchos indígenas se mezclaron con españoles y personas de origen africano, lo que llevó a que algunos grupos étnicos desaparecieran.

Siglos XVIII y XIX

Los misioneros católicos y los exploradores comenzaron a adentrarse en las regiones al sur del río Orinoco a partir del siglo XVIII. Primero los jesuitas y luego los capuchinos establecieron misiones a lo largo del Orinoco y en Guayana. Los indígenas caribes se resistieron hasta principios de la segunda mitad del siglo XVIII. En 1720, hubo una nueva serie de ataques de caribes libres a las misiones en la Nueva Andalucía. Entre 1799 y 1800, Alexander von Humboldt hizo muchas observaciones sobre los pueblos indígenas de Venezuela, que quedaron registradas en sus escritos. Humboldt menciona que en la zona de los valles de Aragua todavía había unos 5000 indígenas registrados en 1800, la mayoría concentrados en Turmero y Guacara. Sin embargo, estos ya no hablaban sus idiomas ancestrales. La mayoría de la población en esa región era mestiza. Alexander von Humboldt calculó que de un millón de habitantes que tenía la capitanía de Venezuela, apenas una novena parte era indígena pura.

Siglos XX y XXI

A partir del siglo XX, los pueblos indígenas venezolanos han sido afectados por la llegada de personas ajenas a sus territorios, la ocupación continua de sus tierras y la presencia de grupos armados. Según Esteban Emilio Monsonyi, los otomacos dejaron de ser un grupo étnico distinguible a principios del siglo XX. La Constitución de 1999 establece que los idiomas indígenas son idiomas oficiales de la República Bolivariana de Venezuela. La misma constitución garantiza que los pueblos indígenas tendrán 3 representantes en la Asamblea Nacional de Venezuela. En las últimas décadas, se han hecho esfuerzos para enseñar a leer y escribir a diversas etnias indígenas. Varios expertos han trabajado en la creación de libros y diccionarios para las comunidades indígenas y para quienes estudian estos idiomas.

Tierras Indígenas

Desde hace tiempo, los indígenas han pedido que se delimiten y protejan sus territorios, pero esta demanda no se ha cumplido completamente. En 2009, el gobierno entregó títulos de propiedad a indígenas yukpas por 41600 hectáreas en el Zulia para 3 comunidades de 500 personas. Sin embargo, esto aún no resuelve la situación para toda la comunidad, que es de 10 mil indígenas.

Situación Actual

La situación de muchos indígenas es difícil. La pobreza extrema y una alta tasa de mortalidad, junto con la llegada de personas ajenas a sus zonas tradicionales, parecen amenazar la existencia de varias etnias, especialmente las del Amazonas. Muchos grupos se han integrado a la población mestiza, como los Wayúu, quienes, aunque están parcialmente integrados, aún enfrentan condiciones de pobreza. Muchos hablan español para comunicarse con el resto de la población. La Constitución de 1999, en su capítulo VIII "De los Derechos de los pueblos indígenas" (artículos del 119 al 126), les ha otorgado derechos por primera vez. Sin embargo, los pueblos originarios de Venezuela no han podido ejercer plenamente sus derechos debido a la persistencia de un sistema social que viene de la época colonial. Sus culturas se basan principalmente en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Indigenous peoples in Venezuela Facts for Kids

En inglés: Indigenous peoples in Venezuela Facts for Kids

- Afrovenezolano

- Etnografía de Venezuela

- Venezolanos blancos