Independencia del Ecuador para niños

La historia de la Independencia del Ecuador es el relato de cómo el territorio que hoy conocemos como Ecuador se separó del Imperio español y, más tarde, de la Gran Colombia. Este proceso tuvo sus raíces en las ideas de la Ilustración, con figuras importantes como Eugenio Espejo.

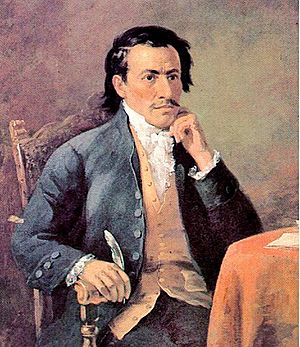

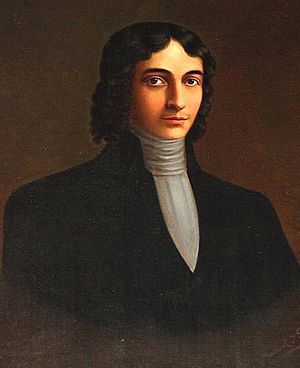

Más adelante, ocurrieron eventos clave como el proceso revolucionario de Quito y la participación de representantes como José Mejía Lequerica y José Joaquín de Olmedo en las Cortes de Cádiz en España. Olmedo, además, lideró la independencia de Guayaquil y contribuyó a la Batalla de Pichincha, que aseguró la independencia de Quito.

Después de lograr la libertad, los territorios se unieron a la Gran Colombia, formando el Departamento del Sur. Sin embargo, surgieron problemas que llevaron a figuras como Olmedo y Vicente Rocafuerte a oponerse, lo que finalmente resultó en la separación de Ecuador en 1830.

Contenido

Orígenes de la Independencia: La Ilustración

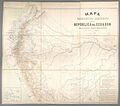

La Ilustración fue un movimiento de ideas que influyó mucho en las revoluciones y guerras de independencia. En la Audiencia de Quito, estas ideas comenzaron a difundirse con la llegada de la Misión geodésica francesa a mediados del siglo XVIII.

Ideas de cambio en la Audiencia de Quito

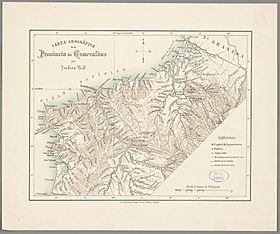

Muchas personas importantes contribuyeron al desarrollo de nuevas ideas. Por ejemplo, Pedro Vicente Maldonado ayudó a entender mejor la geografía con sus mapas. Juan Romualdo Navarro fomentó un sentimiento de identidad local con su obra "Ideal del Reino de Quito". Juan de Velasco escribió la "Historia del Reino de Quito", que dio una conciencia histórica.

Miguel de Gijón y León impulsó ideas económicas, inspirando la creación de la Escuela de la Concordia en Quito. Finalmente, Eugenio Espejo fue clave en el pensamiento político. A través de sus periódicos, que surgieron con la primera imprenta en la Audiencia, difundió ideas de reforma. Sus escritos, como "Reflexiones", criticaban la negligencia de las autoridades y le causaron problemas, obligándolo a dejar Quito.

La Sociedad Patriótica y Eugenio Espejo

En su viaje, Espejo se detuvo en Riobamba, donde defendió a sacerdotes acusados de abusos contra los indígenas. Esto le trajo más problemas con las autoridades, quienes lo arrestaron. Fue acusado de escribir una sátira contra el rey Carlos III de España.

En Bogotá, Espejo conoció a Antonio Nariño y Francisco Antonio Zea, y sus ideas sobre la independencia se fortalecieron. Junto a Juan Pío Montúfar, fundó la Escuela de la Concordia, que dio origen a la Sociedad de Amigos del País. Aunque Espejo logró defenderse de los cargos y regresar a Quito, la sociedad patriótica que impulsó fue disuelta por el rey Carlos IV de España en 1793.

Espejo, desilusionado con la monarquía, creyó que la única solución era cambiar las estructuras políticas. Se volvió un activista, colocando mensajes en las cruces de Quito que decían: "Al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad". Por estas ideas, fue arrestado en 1795 y murió en su casa ese mismo año debido a una enfermedad contraída en prisión. Sus ideas y enseñanzas perduraron, influyendo en personas como Juan Pío Montúfar.

Manuela Espejo y José Mejía

La hermana de Eugenio, Manuela de la Santa Cruz y Espejo, también fue importante. Lo ayudó legalmente y colaboró en sus escritos. Un año después de la muerte de Eugenio, Manuela se casó con José Mejía Lequerica.

Mejía, siguiendo los pasos de Espejo, estudió Medicina y Leyes. También tuvo problemas con las autoridades universitarias. Participó en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, donde colaboró con figuras importantes. En 1807, viajó a Madrid. Cuando las tropas francesas invadieron España en 1808, Mejía se unió a la lucha contra los invasores, mostrando su valentía y compromiso.

La Constitución y las Juntas de Gobierno

Primera Junta de Gobierno

En Quito, el 10 de agosto de 1809, un grupo de líderes estableció una Junta Soberana. Esto ocurrió tras la invasión de España por Napoleón y el derrocamiento del presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Ruiz Urriés de Castilla. Este día es conocido como el "primer grito de la independencia".

El movimiento tuvo poco apoyo en otras regiones y fue reprimido por los virreyes de Perú y Nueva Granada. Los líderes de este levantamiento, conocidos como los "patriotas del 10 de agosto", eran intelectuales y personas influyentes de Quito. Se reunían en secreto, a menudo en casa de Manuela Cañizares, quien jugó un papel destacado.

El 10 de agosto, los patriotas entregaron un documento a Ruiz de Castilla para que dejara su cargo. Sitiaron el Palacio Real con el apoyo de 177 soldados, lo que les permitió llevar a cabo la revuelta. La tropa se formó en la Plaza de la Independencia antes del amanecer.

El doctor Antonio Ante se acercó al Palacio Real para entregar el oficio al Presidente de la Real Audiencia. Este documento explicaba que, debido a la situación en España, los habitantes de Quito habían formado una Junta Soberana para protegerse y conservar el reino para el rey Fernando VII.

Estos primeros movimientos de independencia en América Latina a menudo comenzaron con juntas que buscaban el autogobierno. Al principio, muchos declaraban lealtad al rey, lo que se conoce como la "máscara de Fernando VII", una estrategia para evitar represalias. La Junta Soberana de Quito se formó el 16 de agosto, con Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, al mando.

Persecución a la Junta y el motín

Inicialmente, el conde Ruiz de Castilla aceptó el acuerdo de la junta. Sin embargo, dos meses después, el 25 de octubre, regresó a su palacio con el apoyo de 2200 soldados. Con el tiempo, el ejército realista en la región creció a 3500 hombres, lo que permitió a Ruiz de Castilla disolver la junta y restaurar la Real Audiencia de Quito, rompiendo el acuerdo.

Esto llevó al motín del 2 de agosto de 1810. Un grupo de ciudadanos asaltó el Real Cuartel de Lima (en Quito) para liberar a los detenidos de la Primera Junta de Gobierno. Sin embargo, las autoridades fusilaron a los presos, causando un caos en la ciudad donde murieron cerca de 300 personas. Después, saquearon las propiedades de los miembros de la junta. Esta masacre, ordenada por Manuel Ruiz Urriés de Castilla, fue una de las razones por las que Simón Bolívar más tarde declararía una "Guerra a Muerte" contra los realistas.

Segunda Junta de Gobierno

En 1810, Carlos Montúfar, hijo de Juan Pío Montúfar, regresó a Quito como Comisionado Regio. A pesar de las sospechas sobre la lealtad de los militares, se convocó una nueva Junta de Gobierno. Se formó un triunvirato con Ruiz de Castilla, el obispo José de Cuero y Caicedo y el propio Carlos Montúfar.

Luego, se eligieron representantes del clero, la nobleza y el pueblo. Estos, a su vez, designaron a Juan Pío Montúfar como vicepresidente, lo que generó más tensión con las autoridades realistas. La lealtad de Carlos de Montúfar, entre su familia y los realistas, era incierta.

El Estado de Quito

Esta Segunda Junta de Gobierno declaró que no obedecería al virrey de la Nueva Granada. La situación se radicalizó, y el 11 de octubre de 1811, Quito proclamó su independencia total de España. Ruiz de Castilla fue obligado a renunciar, y el obispo Cuero y Caicedo lo reemplazó, firmando decretos como "Joseph, por la gracia de Dios, Obispo y por la voluntad de los pueblos Presidente del Estado de Quito".

Meses después, el 15 de febrero de 1812, se promulgó la primera Constitución de Ecuador. Esta establecía una República con división de poderes, buscando una forma de gobierno popular y representativa. Sin embargo, el 2 de septiembre de 1812, los quiteños fueron derrotados en la Batalla de Mocha. Las fuerzas realistas recuperaron el control de Ambato y Latacunga, y sitiaron Quito. Muchas personas huyeron a Ibarra, donde fueron derrotadas en la Batalla de Ibarra en 1812, poniendo fin al Estado de Quito.

Las Cortes de Cádiz

Las juntas de gobierno no solo se crearon en Quito, sino en toda América y España. Esto llevó a un acuerdo en Cádiz para convocar a las Cortes, con el fin de enfrentar la invasión napoleónica. La Regencia, encargada de convocar las Cortes, elaboró una lista de españoles nacidos en América que ya estaban en España.

Aunque algunas regiones americanas ya tenían sus propias juntas y no reconocían la autoridad de la Regencia, muchas otras sí enviaron representantes. Se decidió que América tendría 30 representantes. Cuando las Cortes se reunieron el 24 de septiembre de 1810, había 104 diputados, 30 de ellos de ultramar. Finalmente, participaron unos 300 diputados, 63 de América.

Entre los representantes de la Audiencia de Quito estaban José Mejía Lequerica y José Joaquín de Olmedo. Vicente Rocafuerte también estuvo en España durante las Cortes, pero no participó en la redacción de la constitución.

Las intervenciones de Mejía y Olmedo

En su primera sesión, las Cortes declararon que ellas, y no el rey, eran la autoridad nacional, ya que representaban al pueblo. Dividieron el gobierno en poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Los delegados se dividieron en facciones liberales y conservadoras. Los liberales buscaban limitar el poder del rey con una constitución. Mejía defendió los derechos de América, la libertad de expresión y de imprenta, y criticó la Inquisición española. Tras la masacre del 2 de agosto de 1810 en Quito, Mejía intervino en Cádiz para defender a los patriotas asesinados.

Mejía logró la separación de poderes y propuso cambiar los tratamientos honoríficos: "Alteza" para el Rey (poder Ejecutivo), "Nación" para los Tribunales Superiores (poder Judicial), y "Majestad" para las Cortes (poder Legislativo). Esto era importante porque el término "Majestad" estaba reservado para el monarca, y ahora sería para la Corte, que representaba la soberanía del pueblo. Además, Mejía defendió la abolición de la esclavitud.

Por su parte, José Joaquín de Olmedo pronunció un discurso importante el 12 de agosto de 1812, pidiendo la abolición de las "mitas" (un sistema de trabajo forzado para los indígenas) y de toda servidumbre personal. Su discurso rechazaba estas prácticas y defendía la dignidad de los indígenas.

Las propuestas en las Cortes

La postura de Mejía era liberal y buscaba la autonomía. Junto con otros diputados americanos, reclamó igualdad de derechos para los americanos y europeos, mayor representación nacional y una amnistía para los involucrados en movimientos insurgentes.

El 16 de diciembre, Mejía y Olmedo, junto con otros diputados americanos, presentaron once propuestas de reforma:

- Representación justa en las Cortes.

- Igualdad de derechos para americanos, españoles e indígenas en cargos políticos, eclesiásticos y militares.

- Que la mitad de los cargos fueran para personas nacidas en cada territorio.

- Creación de comités para elegir cargos públicos entre los residentes locales.

- Restablecimiento de la orden de los jesuitas.

- Libertad de cultivo y manufacturas.

- Libertad de importación y exportación de productos.

- Libertad para extraer mercurio.

- Libertad de comercio entre América y Asia.

- Libertad de comercio entre cualquier puerto de América y Filipinas con otras regiones de Asia.

- Eliminación de todos los monopolios del Estado y de particulares.

Estas propuestas eran un desafío, ya que la población en la América española (unos 15 millones) había superado a la de la España peninsular (unos 10 millones).

La Constitución de 1812

El resultado de las Cortes fue la Constitución española de 1812, que se convirtió en un modelo para las constituciones liberales. Estableció un estado unido con leyes iguales en todo el Imperio español. Su objetivo principal era evitar un gobierno real arbitrario; por ello, creó una monarquía limitada que gobernaba a través de ministros controlados por el parlamento.

La Constitución también estableció un sistema administrativo centralizado y eficiente, basado en nuevas provincias y municipios. Se eliminaron restricciones a la propiedad y se liberalizó el comercio. Se abolieron las "mitas" y se prohibió el maltrato a los indígenas. La Inquisición fue eliminada, aunque la religión católica siguió siendo la oficial. Sin embargo, la Constitución de 1812 negaba derechos políticos a las personas de ascendencia africana.

La disolución de las Cortes

Aunque la Constitución de 1812 marcó el inicio del liberalismo español, cuando Fernando VII de España regresó al trono en 1814, se negó a reconocerla. El 4 de mayo, disolvió las Cortes y gobernó como monarca absoluto.

Las Cortes de Cádiz habían declarado que el pueblo de España tenía la soberanía sobre todos los reinos de la Monarquía. Sin embargo, la mayoría de los criollos en América rechazaron las pretensiones de los españoles y asumieron la soberanía de los antiguos reinos americanos. Las colonias americanas aprovecharon el caos para proclamar su independencia. La mayoría estableció gobiernos republicanos, como fue el caso de Ecuador.

Fernando VII gastó muchos recursos intentando recuperar el control de las colonias, pero fue en vano. Para 1826, solo Cuba y Puerto Rico seguían bajo dominio español en América.

La persecución de los líderes patriotas

Después de la derrota del Estado de Quito en 1812 y la restauración del rey en 1814, la situación para los patriotas fue difícil. José Mejía murió en Cádiz en 1813. Carlos de Montúfar fue capturado, pero logró escapar y unirse a las fuerzas revolucionarias. Fue fusilado en 1816. Su padre, Juan Pío Montúfar, fue acusado de conspiración y murió en 1819.

Vicente Rocafuerte, quien también estuvo en Cádiz, tuvo que huir a Francia. Luego regresó a Guayaquil, donde difundió ideas de libertad y tradujo libros. Esto le causó problemas políticos, y viajó a Lima y Panamá. Rocafuerte aprovechó la "revolución de Riego" en España, que permitió la libertad de imprenta en las colonias, para fundar nuevos periódicos.

Olmedo regresó a Guayaquil y defendió a personas acusadas de conspiración. En este contexto, el rey Fernando VII elevó la Audiencia de Quito a capitanía general, pero ya era tarde. Para 1819, Argentina, Chile y Paraguay ya eran independientes, y se habían librado batallas importantes en otras regiones. Solo quedaban Perú, Bolivia y Quito por independizarse. Las guerras se intensificaron, comenzando en Esmeraldas el 5 de agosto de 1820.

La Guerra de Independencia

La Independencia de Esmeraldas

El inicio de las guerras de independencia en Esmeraldas estuvo ligado a dos hechos. Primero, la persecución del gobierno insurgente por Toribio Montes en 1812, que llevó a los rebeldes a refugiarse en la selva. Segundo, la importancia de los caminos entre Quito y Esmeraldas para la comunicación con Panamá y la costa de Colombia.

Los patriotas se aliaron con esclavos y personas libres de ascendencia africana en las minas. Entre enero y mayo de 1813, el puerto de La Tola fue escenario de enfrentamientos entre realistas e insurgentes. Aunque los insurgentes fueron derrotados inicialmente, las insurrecciones continuaron. En 1814, se planeó una fuga masiva para unirse a una comunidad de fugitivos en las montañas, formando un "palenque" (refugio).

Los esclavos buscaban su libertad, y los afrodescendientes libres querían mantenerse así. Utilizaron estrategias como la rebelión, la amenaza de fuga y la negociación. Sin embargo, los realistas retomaron el poder en 1814. El control no duró mucho. Con el triunfo de Simón Bolívar en 1819, las campañas de liberación avanzaron hacia el sur. El 5 de agosto de 1820, Esmeraldas logró su independencia con la llegada de soldados y la unión de patriotas locales. Bolívar decretó la liberación de los esclavos, un proceso que tomaría dos décadas.

La Fragua de Vulcano

Con la disolución de las Cortes y el regreso del absolutismo, las guerras de independencia se extendieron por América. En Ecuador, el proceso comenzó en Guayaquil. José de Antepara fue clave en la planificación de la independencia de Guayaquil. Conoció a Francisco de Miranda en Europa y regresó a Guayaquil en 1814.

Allí, Antepara se hizo amigo de figuras importantes como José de Villamil, José Joaquín de Olmedo, León de Febres Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi. Los últimos tres eran militares venezolanos que habían sido expulsados y buscaban un lugar para conspirar.

Se organizó un baile en casa de José de Villamil y su esposa, Ana Garaycoa de Villamil, como pretexto para una reunión secreta. A esta reunión, que la historia conoce como la "Fragua de Vulcano", asistieron los líderes clave. La noche del 1 de octubre, se planificó la sublevación que llevaría a la independencia de Guayaquil.

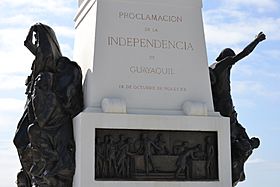

La Revolución del 9 de octubre de 1820

El ejército realista en Guayaquil tenía unos 1.500 soldados. Sin embargo, muchos oficiales se unieron al movimiento independentista, asegurando el 70% de las fuerzas.

Las acciones se centraron en tomar el escuadrón de caballería y el depósito de armas. La noche del 8 y la madrugada del 9 de octubre, los capitanes León de Febres Cordero y Damián Nájera engañaron al comandante español Torres Valdivia para que fuera a casa de Nájera, donde lo retuvieron. Febres Cordero tomó el control de la Brigada de Artillería.

Mientras tanto, Urdaneta, con 25 hombres, tomó el escuadrón de caballería de Daule, enfrentándose a los realistas. El coronel Benito García del Barrio, jefe del Batallón de Granaderos, fue detenido mientras dormía.

En la mañana del 9 de octubre de 1820, Guayaquil había logrado su independencia de España. José Joaquín de Olmedo asumió el mando político y Gregorio Escobedo el mando militar. Con esto, comenzó la guerra de independencia de lo que hoy es la República del Ecuador.

La Provincia Libre de Guayaquil

Después de la revolución, se tomó el control de Guayaquil y sus alrededores, formando la "Provincia Libre de Guayaquil". Este fue un estado sudamericano que existió entre 1820 y 1822. Tuvo un gobierno y una constitución provisionales, con José Joaquín de Olmedo como presidente.

La Provincia Libre de Guayaquil abarcaba gran parte de la costa ecuatoriana, incluyendo las actuales provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, El Oro, Cañar, parte del sur de Esmeraldas y Tumbes (en el actual Perú). En 1822, se anexó a la Gran Colombia, convirtiéndose en el Departamento de Guayaquil.

La Batalla de Camino Real

Se creó la "División para la Protección de Quito" en Guayaquil, con el objetivo de avanzar hacia las ciudades de la sierra central, como Guaranda y Ambato. Esto buscaba atraer el movimiento independentista a esa zona y cortar la comunicación entre Quito y Guayaquil, debilitando al ejército realista.

Luis Urdaneta y León Febres-Cordero, líderes de la revolución de Guayaquil, planificaron el avance. El 7 de noviembre, su intervención fue un éxito en la Batalla de El Camino Real, un paso estratégico. Esto les permitió tomar Guaranda. La noticia de esta victoria debilitó a las fuerzas realistas y llevó a que muchas ciudades de la sierra proclamaran rápidamente su independencia: Latacunga y Riobamba el 11 de noviembre, y Ambato el 12 de noviembre de 1820. Para mediados de noviembre, el control realista se limitaba a Quito y sus alrededores. Esto abrió el camino para las batallas finales por la independencia de Quito.

El inicio de la independencia de Quito

Hubo tres intentos militares para liberar el territorio de la Real Audiencia. La primera campaña fue del gobierno de Guayaquil, que envió un ejército hacia la sierra central en noviembre de 1820. Tras algunos éxitos, como la declaración de independencia de Cuenca el 3 de noviembre, los patriotas sufrieron una derrota en la Batalla de Huachi (22 de noviembre de 1820), cerca de Ambato, y tuvieron que retirarse.

En febrero de 1821, Guayaquil recibió refuerzos y suministros de Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia. En mayo, llegó el general Antonio José de Sucre, el comandante de mayor confianza de Bolívar. Sucre debía tomar el mando del ejército patriota y liberar Quito. El objetivo de Bolívar era incorporar todas las provincias de la Real Audiencia a Colombia, incluyendo Guayaquil.

El avance de Sucre por los Andes comenzó en julio de 1821. Después de algunos éxitos iniciales, Sucre fue derrotado por el ejército realista el 12 de septiembre de 1821, en el mismo lugar de la batalla anterior (la Segunda Batalla de Huachi). Esta campaña terminó con un acuerdo de paz el 19 de noviembre de 1821.

La Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822

A principios de enero de 1822, Sucre inició una nueva campaña con un ejército de unos 1.700 hombres. Este ejército incluía veteranos, nuevos reclutas de Guayaquil y las tierras altas, colombianos enviados por Bolívar, soldados peruanos, oficiales españoles que habían cambiado de bando, un batallón de voluntarios británicos y algunos franceses.

El 9 de febrero de 1822, Sucre cruzó los Andes y entró en Saraguro, donde se le unieron 1.500 hombres de la División Peruana, incluyendo caballería y artillería bajo el mando del coronel Andrés de Santa Cruz. Esta fuerza multinacional de unos 3.000 hombres hizo que la caballería realista se retirara hacia el norte. Cuenca fue retomada por Sucre el 21 de febrero de 1822 sin lucha.

Durante marzo y abril, los realistas continuaron su marcha hacia el norte, evitando la batalla. Sin embargo, el 21 de abril de 1822, hubo un enfrentamiento de caballería en Tapi, cerca de Riobamba. Los realistas se retiraron, y el ejército de Sucre tomó Riobamba. El 2 de mayo, el ejército de Sucre llegó a Latacunga, al sur de Quito, donde se reabasteció y esperó refuerzos.

Mientras tanto, Melchor Aymerich había establecido posiciones defensivas en los pasos de montaña hacia Quito. Sucre, para evitar un ataque frontal, decidió avanzar por las laderas del volcán Cotopaxi para llegar al valle de Chillos, detrás de las posiciones realistas. El 14 de mayo, el ejército realista se retiró a Quito. Dos días después, Sucre llegó a Sangolquí con la mayoría de sus batallones, declarándola parte de la Colombia independiente.

La Gran Colombia

Aunque la Batalla de Pichincha fue un enfrentamiento de menor escala, sus resultados fueron muy importantes. El 25 de mayo de 1822, Sucre y su ejército entraron en Quito. Sucre aceptó la rendición de todas las fuerzas españolas en lo que el gobierno colombiano llamó "Departamento de Quito", considerándolo parte de la República de Colombia desde 1819.

Antes, cuando Sucre había reconquistado Cuenca el 21 de febrero de 1822, el Concejo local había proclamado la integración de la ciudad a Colombia. La rendición de Quito permitió a Bolívar llegar a la ciudad el 16 de junio de 1822. Con el entusiasmo de la población, la antigua Provincia de Quito se unió oficialmente a la Gran Colombia.

Quedaba Guayaquil, que aún no decidía su futuro. La llegada de Bolívar y el ejército colombiano a la ciudad, junto con la orden de Sucre de mantener a la división peruana fuera, forzó la decisión de los guayaquileños. Su junta de gobierno proclamó la Provincia de Guayaquil como parte de Colombia el 31 de julio de 1822.

La Entrevista de Guayaquil

La Conferencia de Guayaquil fue una reunión el 26 y 27 de julio de 1822 entre los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. Discutieron el futuro de Perú y Sudamérica. Se considera un momento clave en la independencia de Sudamérica.

El objetivo principal era definir cómo terminaría la guerra de independencia, ya que los realistas se estaban reorganizando. También se buscaba asegurar y consolidar la independencia de los nuevos países. Además, se trató la soberanía sobre la Provincia Libre de Guayaquil, que había sido liberada en 1820 y tenía fuertes lazos con Perú.

El Departamento del Sur

Después de la independencia de Perú, las relaciones entre Colombia y Perú se volvieron tensas por disputas territoriales. Perú quería anexar Guayaquil y reclamaba territorios que habían pertenecido a la Real Audiencia de Quito.

El 3 de junio de 1828, la Gran Colombia, a través de Bolívar, declaró la guerra a Perú. Perú avanzó hacia el "Departamento del Sur" de Colombia, cerca de Cuenca, y obtuvo victorias navales. En Nueva Granada, había una guerra civil. En este contexto, ocurrió la conspiración Septembrina en Bogotá, donde Manuela Sáenz salvó la vida de Simón Bolívar.

El ejército colombiano lanzó una ofensiva terrestre que culminó en la Batalla del Portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829, con la victoria de las tropas de Antonio José de Sucre. Se firmaron el Convenio de Girón y el Tratado de Guayaquil, manteniendo la situación anterior a la guerra.

Crisis y propuestas de reformas a la Gran Colombia

Durante este tiempo, Fray Vicente Solano propuso reformas para la Gran Colombia, incluyendo la creación de un "Imperio en los Andes" con una monarquía elegida democráticamente. Sus propuestas eran serias, pero no se llevaron a cabo.

Mientras tanto, Vicente Rocafuerte se reunió en Estados Unidos con el presidente James Monroe para evitar el reconocimiento de Agustín de Iturbide como Emperador de México. Publicó un ensayo defendiendo el sistema republicano para América. Sus acciones fueron exitosas, logrando posponer el reconocimiento de Iturbide.

En 1827, Rocafuerte aconsejó a Bolívar una distribución territorial diferente para la Gran Colombia. Creía que dividirla en tres grandes departamentos (Venezuela, Cundinamarca y Quito) sería fatal, ya que eran lo suficientemente grandes para ser autosuficientes y aspirar a la autonomía. Propuso una República dividida en doce provincias más pequeñas. Sin embargo, esto no sucedió, lo que llevó a la disolución. La relación entre Rocafuerte y Bolívar se enfrió, y Rocafuerte, junto con Olmedo, lideró la Rebelión del Departamento de Guayaquil contra las políticas centralistas de Bolívar.

La separación y el nacimiento de Ecuador

La crisis se agravó con el asesinato de Antonio José de Sucre. Simón Bolívar lamentó su muerte, diciendo que había "matado a Colombia". Aunque se sospechó de Juan José Flores, la verdad es que Sucre estaba rodeado de peligros.

El 12 de mayo de 1830, se oficializó la separación del Distrito del Sur. Al día siguiente, Flores, quien se había unido a la independencia en 1824, aprobó una asamblea popular en la Universidad Santo Tomás en Quito. Allí se redactó el acta de creación del Estado del Ecuador, y Juan José Flores fue nombrado Jefe Supremo Provisional.

El nuevo país se llamó Ecuador, y no Quito, en honor a la Misión geodésica francesa que había visitado la región un siglo antes. También fue una forma de llegar a un acuerdo entre las tres regiones que formaron el país: Quito, Guayaquil y Cuenca. En 1831, Flores intentó anexar Cauca, pero fue derrotado. Finalmente, en 1832, anexó las Islas Galápagos.

Debido a que no se llegó a un acuerdo explícito sobre los límites de los nuevos países, surgió el Conflicto limítrofe de Perú y Ecuador, que disputó el control sobre territorios que antes habían sido parte de las misiones de Maynas.

República

Durante la presidencia de Flores, con la constitución de 1830, nació el Estado ecuatoriano. Sin embargo, fue después de su primer mandato, con la segunda constitución de 1835, que Vicente Rocafuerte creó formalmente la República del Ecuador, con total autonomía de la Gran Colombia.

En 1840, España reconoció a Ecuador como nación independiente, firmando un "Tratado de Paz y Amistad" entre ambas naciones.

Galería de imágenes

Véase también

- Historia de Ecuador

- Ilustración de Ecuador

- Gran Colombia

- Conflicto limítrofe de Perú y Ecuador