Gas venenoso en la Primera Guerra Mundial para niños

Los gases venenosos fueron sustancias tóxicas usadas en la Primera Guerra Mundial. Su uso fue una novedad importante en la forma de combatir. Estos gases iban desde los que causaban irritación, como el gas lacrimógeno, hasta los que incapacitaban, como el gas mostaza, y los que eran mortales, como el fosgeno. Esta forma de guerra química fue un elemento clave en la primera guerra global y la primera guerra total del siglo XX.

Aunque el gas no causó muchas muertes directas (solo el 3% de las muertes en combate), sí provocó muchas lesiones no mortales. Por eso, el gas se convirtió en uno de los mayores miedos para los soldados. A diferencia de otras armas de la época, se pudieron crear defensas efectivas contra el gas. Así, al final de la guerra, aunque se usó más gas, su efecto fue menor. Debido al uso extendido de la guerra química y a los avances en explosivos potentes, a veces se llama a la Primera Guerra Mundial "la guerra de los gases".

Contenido

Historia de los gases en la Primera Guerra Mundial

Primeros usos: Gas lacrimógeno en 1914

Los primeros químicos usados como armas fueron irritantes, como el gas lacrimógeno, no venenos mortales. Aunque se cree que los gases se usaron por primera vez en la Primera Guerra Mundial, hay registros de que los espartanos usaron gas sulfuroso hace mucho tiempo, en el siglo V a.C.

Durante la Primera Guerra Mundial, los franceses fueron los primeros en usar gas. En agosto de 1914, lanzaron granadas de mano con gas lacrimógeno (bromuro de xililo). Alemania respondió en octubre de 1914, disparando proyectiles con químicos irritantes contra las posiciones francesas en Neuve Chapelle. Sin embargo, la cantidad de gas era tan pequeña que apenas se notó.

Uso a gran escala y gases mortales en 1915

Alemania fue el primer país en usar gas como arma a gran escala. El 31 de enero de 1915, lanzaron 18.000 proyectiles con bromuro de xililo líquido contra las posiciones rusas en el río Rawka, cerca de Varsovia. Pero el químico se congeló en lugar de convertirse en gas, y el ataque no funcionó.

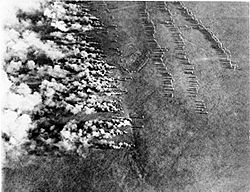

El gas cloro fue el primer gas mortal usado. La empresa química IG Farben producía cloro. Junto con Fritz Haber, del Kaiser Wilhelm Institute de Química de Berlín, desarrollaron formas de lanzar cloro gaseoso a las trincheras enemigas. El 22 de abril de 1915, el ejército alemán tenía 160 toneladas de cloro en 5.730 cilindros cerca de Langemark, al norte de Ypres, (Bélgica). A las 5 de la tarde, con una brisa suave, liberaron el gas. Se formó una nube verde grisácea que llegó a las tropas francesas, quienes abandonaron sus trincheras, dejando un espacio de 7 km en las líneas aliadas. Sin embargo, los soldados alemanes también temían el gas y no tenían suficientes refuerzos, así que no pudieron aprovechar la retirada enemiga antes de que llegaran refuerzos canadienses y británicos.

En la Segunda Batalla de Ypres, los alemanes usaron gas tres veces más. Para entonces, ya existían algunas defensas contra el gas. El cloro no era muy eficaz como arma. Formaba una nube verde visible y tenía un olor fuerte, lo que facilitaba su detección. Como se disolvía en agua, cubrirse la boca y la nariz con un paño húmedo ayudaba a reducir su efecto. Se necesitaba una concentración muy alta de cloro para que fuera mortal, ya que destruía el tejido de los pulmones. A pesar de sus limitaciones, el cloro causaba mucho miedo en la infantería.

Ataques con gas británicos

Los británicos se indignaron por el uso alemán de gas venenoso en Ypres, pero luego desarrollaron sus propias armas químicas. El teniente general Ferguson, comandante del British II Corps, dijo que, aunque no aprobaba el gas, si era la única forma de ganar, debían usarlo.

Al final, el ejército británico usó el gas con entusiasmo y realizó más ataques químicos que cualquier otro país. Esto se debió en parte a que los británicos estuvieron más tiempo atacando en los últimos años de la guerra. Además, los vientos en el Frente Occidental solían soplar del oeste, lo que les daba más condiciones favorables para liberar gas que a los alemanes. El primer uso de gas por parte de los británicos fue en la Batalla de Loos, el 25 de septiembre de 1915, pero fue un desastre. Usaron cloro, llamado "Estrella Roja". El viento fue inestable y el gas se quedó en tierra de nadie o incluso se movió hacia las trincheras británicas.

Gases más mortíferos en 1915

Las debilidades del cloro se superaron con el fosgeno, usado primero por los franceses en 1915. Poco después, los alemanes lo añadieron en pequeñas cantidades al cloro para hacerlo más tóxico.

El fosgeno era un agente mortal muy potente, más peligroso que el cloro. Una desventaja era que los síntomas tardaban 24 horas o más en aparecer. Esto significaba que las víctimas podían seguir luchando al principio, pero al día siguiente estarían incapacitadas.

A veces se usaba fosgeno solo porque era difícil de detectar, incoloro y con un olor parecido a "heno húmedo". Sin embargo, es más denso que el aire, por lo que se mezclaba con cloro, que al ser menos denso, ayudaba a dispersarlo. Los aliados llamaron a esta mezcla Estrella Blanca.

En el primer ataque combinado de cloro y fosgeno de los alemanes, contra tropas británicas en Nieltje, cerca de Ypres, Bélgica, el 19 de diciembre de 1915, se liberaron 88 toneladas de gas. Esto causó 1.069 heridos y 120 muertes. En enero de 1916, los británicos añadieron hexametilentetramina a los filtros de sus máscaras de gas para protegerse del fosgeno.

| Nación | Producción (toneladas métricas) | |||

|---|---|---|---|---|

| Irritante | Lacrimógeno | Vesicante | Total | |

| Alemania | 55.880 | 3.050 | 10.160 | 69.090 |

| Imperio austrohúngaro | 5.080 | 255 | — | 5.335 |

| Estados Unidos | 5.590 | 5 | 175 | 5.770 |

| Francia | 34.540 | 810 | 2.040 | 37.390 |

| Italia | 4.070 | 205 | — | 4.275 |

| Reino Unido | 23.870 | 1.010 | 520 | 25.400 |

| Rusia | 3.550 | 155 | — | 3.705 |

| Total | 132.580 | 5.490 | 12.895 | 150.965 |

Gas mostaza en 1917

El gas más conocido y efectivo de la Primera Guerra Mundial fue el gas mostaza. Era un vesicante (que causa ampollas) introducido por los alemanes en julio de 1917, antes de la Tercera Batalla de Ypres. Los británicos lo llamaban HS. El gas mostaza no buscaba ser mortal (aunque lo era en dosis altas), sino molestar e incapacitar al enemigo y contaminar el campo de batalla. Se lanzaba en proyectiles de artillería y era más pesado que el aire. Se asentaba en el suelo como un líquido parecido al jerez y se evaporaba lentamente.

La naturaleza contaminante del gas mostaza significaba que no siempre era bueno para apoyar un ataque, ya que la infantería atacante también se expondría al gas. Cuando Alemania lanzó la Operación Michael el 21 de marzo de 1918, llenaron una zona llamada Flesquières con gas mostaza en lugar de atacarla directamente. Creían que el gas, junto con las amenazas a los lados, haría que la posición británica fuera insostenible.

El gas nunca volvió a tener un éxito tan grande como el 22 de abril de 1915. Sin embargo, se convirtió en un arma común que, combinada con la artillería, se usaba para apoyar la mayoría de los ataques al final de la guerra. El Frente Occidental fue el lugar principal donde se usó el gas. El sistema de trincheras, estático y cerrado, era ideal para lograr una concentración efectiva. Alemania también usó gas contra Rusia en el Frente Oriental, donde la falta de defensas causó la muerte de miles de soldados rusos. Los británicos experimentaron con gas en Palestina durante la Segunda Batalla de Gaza.

Después de la guerra

Al final de la guerra, las armas químicas habían perdido gran parte de su efectividad contra tropas bien entrenadas y equipadas. En ese momento, una cuarta parte de los proyectiles de artillería contenían armas químicas, pero solo causaban el 3% de las bajas.

Aun así, en los años siguientes, varios países usaron armas químicas en diferentes guerras, sobre todo en conflictos coloniales. Los británicos usaron adamsita contra tropas rusas en 1919 y gas mostaza contra rebeldes iraquíes en los años 20. España usó armas químicas en la guerra del Rif en los años 20. Italia usó gas mostaza en Libia en 1930 y durante su invasión de Etiopía en 1935 y 1936. Japón usó gas contra China en 1941.

La opinión pública se opuso al uso de estas armas, lo que llevó al Protocolo de Ginebra. Este tratado, firmado en 1925 por la mayoría de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, prohibía el uso (pero no la acumulación) de armas biológicas o gases mortales. La mayoría de los países lo ratificaron unos cinco años después, aunque algunos tardaron mucho más. Brasil, Japón, Uruguay y Estados Unidos no lo hicieron hasta los años 70, y Nicaragua no lo ratificó hasta 1990.

Sin embargo, el uso de gas mostaza y gas nervioso por parte de Irak durante la guerra Irán-Irak causó la muerte de unos 20.000 soldados iraníes (y dejó heridos a otros 80.000). Esto es aproximadamente una cuarta parte del número de muertes causadas por armas químicas durante la Primera Guerra Mundial.

El gas mostaza fue el agente preferido por varias naciones. El Reino Unido acumuló 40.719 toneladas, Rusia 77.400 toneladas, Estados Unidos más de 87.000 toneladas y Alemania 27.597 toneladas.

El gas mostaza que los británicos esperaban usar para repeler una invasión del Reino Unido en 1940 nunca fue necesario. El miedo a que los aliados también tuvieran agentes nerviosos evitó que Alemania los usara. Sin embargo, la tecnología del gas venenoso tuvo un papel importante en el Holocausto.

Aunque se han usado armas químicas al menos una docena de veces después de la Primera Guerra Mundial, nunca se han vuelto a usar a gran escala.

Bajas por gas

Las armas de gas causaron un número relativamente pequeño de bajas totales. Las estadísticas británicas, que se llevaron con precisión desde 1916, muestran que solo el 3% de las bajas por gas fueron mortales. El 2% quedaron con una discapacidad permanente, y el 70% se recuperaron completamente en menos de seis semanas. Todas las bajas por gas quedaban afectadas mentalmente después de la exposición, y el gas siguió siendo uno de los mayores miedos para los soldados en el frente.

La muerte por gas era especialmente terrible. Según Denis Winter (Death's Men, 1978), una dosis mortal de fosgeno causaba al final "respiración entrecortada y náuseas, el pulso hasta 120, una piel grisácea y la secreción de dos litros de líquido amarillo de los pulmones cada hora, durante las 48 horas que duraban los espasmos de ahogamiento".

Un destino común para los expuestos al gas era la ceguera, causada principalmente por el gas lacrimógeno y el gas mostaza. Era frecuente ver filas de soldados ciegos, con la mano en el hombro del compañero de adelante, guiados por alguien que sí veía hasta la enfermería. Uno de los cuadros más famosos sobre la Primera Guerra Mundial, Gassed de John Singer Sargent, muestra una de las escenas de bajas por gas mostaza que él vio en una enfermería en julio de 1918.

| Nación | Bajas por gas (estimadas) | |

|---|---|---|

| Letales | No letales | |

| Rusia | 50.000 | 400.000 |

| Alemania | 10.000 | 190.000 |

| Francia | 8.000 | 182.000 |

| Reino Unido | 8.000 | 181.000 |

| Imperio austrohúngaro | 3.000 | 97.000 |

| EE. UU. | 1.500 | 71.500 |

| Italia | 4.500 | 55.000 |

| Total | 85.000 | 1.176.500 |

El gas mostaza causó la mayoría de las bajas en el Frente Occidental, aunque se produjo en menor cantidad que otros gases como el cloro y el fosgeno. La proporción de muertes por gas mostaza fue baja; solo el 2% de los afectados murieron, y muchos de ellos por infecciones secundarias. Una vez introducido en Ypres, el gas mostaza causó el 90% de las bajas por gas británicas y el 14% del total de bajas.

El gas mostaza causaba un terror extremo. No hacía falta inhalarlo para que fuera efectivo; cualquier contacto con la piel era suficiente. La exposición a una concentración de 0,1 ppm era suficiente para causar grandes ampollas. Concentraciones más altas podían quemar la piel hasta el hueso. Era especialmente efectivo en los tejidos blandos de la cara. Una exposición típica causaba inflamación de la conjuntiva y los párpados, forzando a la víctima a cerrarlos y dejándola temporalmente ciega. Al contacto con la piel, aparecían manchas rojas y húmedas, que en 24 horas se convertían en ampollas. Otros síntomas incluían dolor de cabeza intenso, fiebre, pulso acelerado y neumonía.

La muerte por gas mostaza, cuando ocurría, era terrible. Una enfermera británica que trataba casos de gas mostaza escribió: "No se les puede vendar ni tocar. Los cubrimos con una tienda hecha de sábanas. Las quemaduras por gas deben ser atroces, porque los demás casos no suelen quejarse, incluso con las peores heridas, pero los casos de gas superan invariablemente su capacidad de resistencia y no pueden evitar gritar."

| Fecha | Agente | Bajas (oficialmente) | |

|---|---|---|---|

| Letales | No letales | ||

| Abril – mayo de 1915 | Cloro | 350 | 7.000 |

| Mayo de 1915 – junio de 1916 | Lacrimógenos | 0 | 0 |

| Diciembre de 1915 – agosto de 1916 | Cloro | 1.013 | 4.207 |

| Julio de 1916 – julio de 1917 | Varios | 532 | 8.806 |

| Julio de 1917 – noviembre de 1918 | Gas mostaza | 4.086 | 160.526 |

| Abril de 1915 – noviembre de 1918 | Total | 5.981 | 180.539 |

Muchos de los que sobrevivieron a un ataque de gas quedaron con secuelas de por vida. Problemas respiratorios y de visión eran comunes después de la guerra. De los soldados canadienses que, sin protección, resistieron los primeros ataques de cloro en la Segunda Batalla de Ypres, el 60% tuvo que ser enviado a casa, y la mitad de ellos seguían incapacitados al final de la guerra, unos tres años después. Al leer las estadísticas de la época, hay que considerar el largo plazo. Muchos de los que se consideraron aptos para el servicio tenían cicatrices en los pulmones. Este tejido era propenso a la tuberculosis. Por eso, muchas de las bajas de 1918 murieron durante la época de la Segunda Guerra Mundial, antes de que los tratamientos con sulfamida fueran comunes.

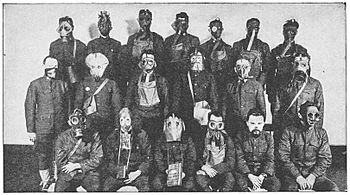

Cómo se protegían del gas

Ninguno de los países en la Primera Guerra Mundial estaba preparado para el gas venenoso. Una vez que apareció, se empezó a desarrollar protección, y este proceso continuó durante gran parte de la guerra, creando máscaras antigás cada vez más efectivas.

Incluso en la Segunda Batalla de Ypres, el ejército alemán, que no estaba seguro de la efectividad del gas, solo dio máscaras a los ingenieros que trabajaban con él. En Ypres, un oficial médico canadiense, que también era químico, identificó rápidamente el gas como cloro. Recomendó a las tropas que se cubrieran la boca y la nariz con un paño húmedo. El primer equipo oficial que se distribuyó era muy simple: una almohadilla con químicos atada a la cara. Para proteger los ojos del gas lacrimógeno, los soldados usaban gafas.

El siguiente avance fue el casco antigás, que era básicamente una bolsa para la cabeza. La tela se impregnaba con un químico para neutralizar el gas. Pero si llovía, el químico se mojaba y caía en los ojos del soldado. Las partes para los ojos, que se empañaban fácilmente, eran de mica. En combate, los cascos antigás se llevaban enrollados sobre la cabeza y se desenrollaban y ajustaban al cuello cuando había una alarma de gas. La primera versión británica fue el casco Hypo, empapado en tiosulfato de sodio. El casco antigás P británico, que protegía parcialmente contra el fosgeno, lo llevaban todos los soldados en Loos. Estaba impregnado con fenato hexamina. Se le añadió una boquilla para evitar la acumulación de dióxido de carbono.

En enero de 1916 se distribuyó una versión mejorada, el casco PH, con hexametilentetramina para proteger mejor contra el fosgeno.

Los respiradores con caja fueron el punto máximo en el desarrollo de máscaras antigás durante la Primera Guerra Mundial. Usaban un diseño de dos partes: una boquilla conectada por un tubo a una caja que funcionaba como filtro. La caja contenía gránulos de químicos que neutralizaban el gas, devolviendo aire limpio. Al separar el filtro de la máscara, se logró un filtrado efectivo. Sin embargo, la primera versión, el "Large Box Respirator" (LBR), era muy grande y había que cargarla en la espalda. El LBR no tenía máscara, solo una boquilla y una pinza para la nariz; se necesitaban gafas aparte. Se siguió usando para la artillería, pero la infantería recibió el "Small Box Respirator" (SBR).

El SBR tenía una máscara de una sola pieza, bien ajustada y de goma, con partes para los ojos. La caja de filtrado era compacta y se podía llevar colgada del cuello. El SBR se podía mejorar fácilmente con nuevas tecnologías de filtrado. El SBR británico también fue adoptado por la Fuerza Expedicionaria Estadounidense. El SBR era lo más valioso para un soldado; cuando los británicos tuvieron que retirarse durante la Ofensiva de primavera alemana de 1918, algunos soldados abandonaron sus fusiles, pero casi ninguno dejó su respirador.

No solo los humanos necesitaban protección contra el gas; los caballos y las mulas, que eran los principales medios de transporte, también eran vulnerables y necesitaban protección. Como los animales no se usaban cerca del frente, la protección contra el gas solo fue necesaria cuando se empezó a lanzar proyectiles con gas a las zonas de retaguardia.

Para el gas mostaza, que no necesitaba ser inhalado para causar bajas, no se encontró ninguna contramedida efectiva durante la guerra. Los regimientos escoceses de Highland, que usaban kilts, eran especialmente vulnerables a las lesiones por gas mostaza porque llevaban las piernas descubiertas. En Nieuwpoort, algunos batallones escoceses decidieron usar mallas de mujer debajo del kilt como protección.

Se dice que los soldados canadienses encontraron una forma de minimizar los efectos del gas mostaza. Como el gas llegaba con el viento, se dieron cuenta de que si corrían a través de él en lugar de huir, se expondrían menos tiempo. Los franceses, en cambio, huían de los ataques de gas, por lo que pasaban más tiempo rodeados de gas y sufrían más bajas.

El procedimiento de alerta de gas se volvió una rutina para los soldados del frente. Para avisar de un ataque de gas, se tocaba una campana, a menudo hecha con vainas de proyectiles usadas. En las ruidosas baterías de cañones de asedio se usaban bocinas de aire comprimido, que se podían oír a 15 kilómetros de distancia. Se ponían carteles en todas las entradas a una zona afectada, avisando a la gente para que tomara precauciones.

Otros intentos británicos de contramedida no fueron tan efectivos. Un plan inicial era usar 100.000 ventiladores para dispersar el gas. Se intentó quemar carbón o moissanita. Se propuso equipar a los centinelas del frente con cascos de escafandra para bombearles aire por un tubo desde 30 metros de distancia.

Sin embargo, la efectividad de todas las contramedidas es clara. En 1915, cuando el gas venenoso era relativamente nuevo, menos del 3% de las bajas por gas británicas murieron. En 1916, la proporción de muertes subió al 17%. En 1918, el número volvió al 3%, aunque el número total de bajas por gas británicas era entonces nueve veces mayor que en 1915.

Cómo se liberaban los gases

El primer método para liberar gas masivamente fue desde cilindros, aprovechando los vientos para que el gas llegara a las trincheras enemigas. La principal ventaja de este método era su sencillez y que, con el clima adecuado, creaba una nube concentrada que podía superar las máscaras de gas. Las desventajas eran muchas. Primero, dependía del viento. Si el viento era inestable, como en Loos, el gas podía ir hacia las propias trincheras, causando bajas entre los suyos. Las nubes de gas daban aviso, dando tiempo al enemigo para protegerse, aunque muchos soldados se aterrorizaban al ver una nube de gas acercándose. Además, las nubes de gas no penetraban mucho y solo afectaban las trincheras del frente antes de disiparse.

Finalmente, los cilindros debían colocarse justo delante de las trincheras para que el gas se liberara directamente sobre tierra de nadie. Esto significaba que los cilindros tenían que ser transportados a mano a través de trincheras de comunicación, a menudo bloqueadas y llenas de agua, y almacenados en el frente, donde siempre existía el riesgo de que se abrieran antes de tiempo por un bombardeo. Un cilindro dañado que perdía gas podía producir una espiral de humo que, si se detectaba, atraía el fuego de la artillería.

Un cilindro de cloro británico, llamado "oojah", pesaba 86 kg, de los cuales solo 27 kg eran gas cloro, y se necesitaban dos hombres para transportarlo. El gas fosgeno se introdujo más tarde en un cilindro llamado "mouse", que solo pesaba 23 kg.

El lanzamiento de gas con proyectiles de artillería evitó muchos de los riesgos de manejar cilindros. Por ejemplo, los alemanes usaron proyectiles de 5,9 pulgadas. Los proyectiles de gas no dependían del viento y aumentaron el área de efectividad del gas, haciendo vulnerable cualquier zona al alcance de los cañones. Los proyectiles de gas se podían lanzar sin aviso, especialmente el fosgeno, que era transparente y casi sin olor. Hay muchos relatos de proyectiles de gas que caían con un ruido sordo en lugar de explotar, y al principio se ignoraban pensando que eran proyectiles de alto poder explosivo o de fragmentación defectuosos. Esto daba tiempo al gas para actuar antes de que los soldados tomaran precauciones.

El principal problema de lanzar gas con artillería era la dificultad de lograr una concentración mortal. Los proyectiles tenían poca carga de gas, y era necesario bombardear mucho una zona para producir una nube de gas similar a la de los cilindros. Sin embargo, el gas mostaza no necesitaba formar una nube concentrada, por lo que la artillería era el vehículo ideal para este veneno.

La solución para lograr una concentración mortal sin cilindros fue el "lanzador de gas", que era un mortero grande que disparaba cilindros enteros. El lanzador Livens británico (inventado por el Capitán W.H. Livens en 1917) era un aparato simple: un tubo de 8 pulgadas de diámetro clavado en el suelo en ángulo, con una carga propulsora que se detonaba con electricidad, lanzando el cilindro con 14 o 18 kg de gas hasta 1.900 metros. Al colocar una batería de lanzadores y dispararlos al mismo tiempo, se podía lograr una densa concentración de gas. El Livens se usó por primera vez en Arrás el 4 de abril de 1917. El 31 de marzo de 1918, los británicos realizaron su mayor "disparo de gas", lanzando 3.728 cilindros en Lens.

Proyectiles sin explotar

La munición de artillería de la Primera Guerra Mundial que no explotó, incluyendo la química, fue un gran problema después de la guerra (y lo sigue siendo) en las zonas de batalla. Por ejemplo, los agricultores pueden desenterrar proyectiles al arar sus campos (la llamada cosecha de hierro). También es común encontrar proyectiles durante trabajos de construcción. Aunque los proyectiles normales tienen riesgo de explosión, desactivarlos es relativamente sencillo. No es el caso de los proyectiles químicos.

Una dificultad adicional es la estricta legislación medioambiental. Antes, un método común para deshacerse de la munición química sin explotar era detonarla o hundirla en el mar; hoy en día esto está prohibido en la mayoría de los países.

Los problemas son especialmente graves en algunas regiones del norte de Francia. El gobierno francés ya no arroja armas químicas al mar. Por esta razón, se han acumulado muchísimas armas químicas sin tratar. En 2001 se vio que el depósito almacenado en Vimy no era seguro; los habitantes del pueblo cercano fueron evacuados, y el depósito se trasladó, usando camiones refrigerados y bajo estricta vigilancia, a un campamento militar en Suippes. El gobierno francés anunció la construcción de una planta automática para desmantelar la munición química de guerras pasadas; esta fábrica, llamada SECOIA, estará en funcionamiento a finales de 2015 o principios de 2016. Se espera que la planta pueda procesar 25 toneladas al año (ampliable a 80 toneladas al año inicialmente), con una vida útil de 30 años.

En Bélgica se planeó una planta similar en 1993 que empezó a funcionar en 1999, dos años más tarde de lo previsto, lo que muestra las dificultades para eliminar estos residuos. Alemania también tiene que tratar la munición sin explotar y las tierras contaminadas por la explosión de un tren de municiones en 1919.

Tipos de gases utilizados

| Nombre | Primer uso | Tipo | Usado por |

|---|---|---|---|

| Cloro | 1915 | Irritante/Pulmones | Ambos |

| Fosgeno | 1915 | Irritante/Membranas mucosas y piel, corrosivo, tóxico | Ambos |

| Cloroformiato de clorometilo | 1915 | Irritante/Ojos, piel, pulmones | Ambos |

| Difosgeno (Cloroformiato de triclorometilo) | 1916 | Irritante severo, causa quemaduras | Ambos |

| Cloropicrina | 1916 | Irritante, lacrimógeno, tóxico | Ambos |

| Cloruro estánnico (Tetracloruro de estaño) | 1916 | Irritante severo, causa quemaduras | A |

| a-clorotolueno (Cloruro de bencilo) | 1917 | Irritante, lacrimógeno | C |

| Éter bis (clorometílico) (éter diclorometílico) | 1918 | Irritante, puede nublar la visión | C |

| Difenilcloroarsina | 1917 | Irritante/Estornutatorio | C |

| Etildicloroarsina | 1918 | Vesicante | C |

| N-Etilcarbazol | 1918 | Irritante | C |

| Bromuro de bencilo | 1915 | Lacrimógeno | C |

| Bromuro de xililo | 1914 | Lacrimógeno, tóxico | Ambos |

| Clorosulfonato de metilo | 1915 | C | |

| Iodoacetato de etilo | 1916 | Lacrimógeno | A |

| Bromoacetona | 1916 | Lacrimógeno, irritante | Ambos |

| Bromometil etil cetona | 1916 | Irritante/Piel, ojos | C |

| Acroleína | 1916 | Lacrimógeno, tóxico | A |

| Ácido hidrociánico (ácido prúsico) | 1916 | Paralizante | A |

| Sulfuro de hidrógeno (hidrógeno sulfurado) | 1916 | Irritante, tóxico | A |

| Gas mostaza (sulfuro de bis(2-cloroetilo)) | 1917 | Vesicante | Ambos |

Efecto en la Segunda Guerra Mundial

Con el Protocolo sobre el Gas de la Tercera Convención de Ginebra, firmado en 1925, las naciones que lo firmaron acordaron no usar gas venenoso en el futuro. Declararon que "el uso en guerra de gases asfixiantes, venenosos o de otro tipo, y de todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos, han sido justamente condenados por la opinión pública del mundo civilizado".

Aunque todos los países importantes acumularon armas químicas antes y durante la Segunda Guerra Mundial, los únicos informes de su uso en este conflicto son el uso por parte de Japón de pequeñas cantidades de gas mostaza y lewisita en China, y casos muy raros en Europa (por ejemplo, algunas bombas de sulfuro de mostaza se lanzaron sobre Varsovia el 3 de septiembre de 1939, algo que Alemania reconoció en 1942, aunque dijo que fue por error).

Sin embargo, se tomaron precauciones durante la Segunda Guerra Mundial. En los países del Eje y de los Aliados, se enseñó a los escolares a llevar máscaras antigás en caso de un ataque de gas. Alemania desarrolló los gases venenosos tabun, sarin y soman durante la guerra, y usó Zyklon B en los campos de exterminio nazis. Ni Alemania ni las naciones aliadas usaron ninguno de sus gases de guerra en combate, posiblemente por miedo a fuertes represalias.

Véase también

En inglés:

En inglés: