Feudalismo en España para niños

El feudalismo en España es un tema que los historiadores han debatido mucho. Se refiere a cómo estaba organizada la sociedad, la economía y las leyes en España durante la Edad Media y el Antiguo Régimen. No todos los expertos están de acuerdo en si el término "feudalismo" es el más adecuado para describir lo que pasó en la península ibérica.

Contenido

¿Cómo surgió el feudalismo en España?

Desde la crisis del siglo III, el Imperio romano en Occidente empezó a cambiar. Se pasó de una sociedad basada en la esclavitud a una con estructuras más parecidas al feudalismo. Estas formas pre-feudales ya existían en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media.

Primeros pasos del feudalismo

En España, este periodo incluye las invasiones germánicas, el reino visigodo y los primeros siglos de la presencia musulmana y los reinos hispanocristianos. La sociedad se fue haciendo más feudal por dos razones:

- Continuidad de las costumbres visigodas, sobre todo en la cuenca del Duero.

- Transformación de las comunidades de montaña, que pasaron de tener tierras en común a que un jefe las poseyera y se convirtiera en un "señor" hereditario.

En los condados catalanes, la organización venía directamente del Imperio carolingio, lo que hizo que el feudalismo fuera más claro allí.

El feudalismo en su momento más fuerte

Durante la Plena Edad Media, surgieron las monarquías feudales. Más tarde, estas se convirtieron en monarquías autoritarias. En este tiempo, el clero (la Iglesia) y la nobleza (los "grandes") tuvieron mucho poder.

En la Edad Moderna, España tuvo un desarrollo particular. En el siglo XVII, hubo un proceso de "refeudalización". Esto significó que algunas estructuras feudales se fortalecieron de nuevo, lo que causó un retraso en comparación con otros países de Europa. Las instituciones "feudales" no desaparecieron por completo hasta la Edad Contemporánea, con la revolución liberal española.

¿Qué es un señorío?

En España, en lugar de "feudo", se usa más el término "señorío". Un señorío era un conjunto de tierras y personas bajo el control de un "señor". Este señor tenía autoridad sobre los habitantes y cobraba impuestos por sus actividades económicas. La mayoría de estas rentas venían de la agricultura. Por eso, muchos historiadores prefieren hablar de "sistema señorial" en vez de "feudalismo español".

El feudalismo implicaba que el poder político estaba muy repartido. Los reyes de la reconquista tuvieron que delegar parte de su autoridad y capacidad de cobrar impuestos en la nobleza y el clero. Esto se hizo a través de diferentes acuerdos legales que cambiaron con el tiempo.

La situación de la gente común (el tercer estado o pueblo llano) variaba mucho. Algunos vivían con más libertad en las primeras comunidades, mientras que otros estaban sometidos a condiciones muy duras. Las ciudades, que crecían en importancia, se convirtieron en "señoríos colectivos" sobre las tierras de alrededor.

El debate entre historiadores

Algunos historiadores creen que si hubo rasgos feudales en el reino visigodo, estos desaparecieron con la llegada de los musulmanes. Para ellos, solo en la Marca Hispánica (parte del Imperio carolingio) se desarrolló un feudalismo completo. En los reinos de Castilla, Navarra y Aragón, solo hubo algunos elementos parecidos al feudalismo europeo. La guerra, por ejemplo, ayudó a mantener cierta libertad legal.

Otros expertos, como Claudio Sánchez-Albornoz, distinguen entre "régimen feudal" (relaciones entre señores y vasallos, de tipo político y legal) y "régimen señorial" (relaciones entre dueños de tierras y campesinos, de tipo económico y social). Él decía que en España, salvo en Cataluña, no hubo un feudalismo completo, sino más bien un régimen señorial. Esta idea se hizo muy popular después de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que, desde el punto de vista social y económico, sí hubo feudalismo en la península ibérica. Existía una nobleza con poder sobre territorios y una sociedad con relaciones de dependencia. La vida era principalmente rural, y la mayoría de los campesinos dependían de los grandes propietarios de tierras. Los reyes intentaron aumentar su poder apoyando a las ciudades y villas que dependían directamente de la corona (llamadas "realengo").

Las leyes en el feudalismo español

Las leyes en la España medieval se conocen como "derecho español medieval" o "derecho hispánico". Una característica del feudalismo era la desigualdad jurídica. Esto significa que no todos tenían las mismas leyes.

Además de los privilegios de la nobleza y la Iglesia, existían los "fueros". Los fueros eran leyes especiales para cada localidad o grupo de personas. Los reyes los concedían a través de documentos como las Cartas-pueblas. Las más antiguas son la Carta puebla de Brañosera (824) y la de Freixa (954).

A veces, los fueros distinguían entre diferentes grupos en la misma ciudad. Por ejemplo, en Toledo, había fueros para los mozárabes, los francos y los castellanos. Había muchos fueros diferentes, pero el rey Alfonso X "el Sabio" intentó unificarlos con el Fuero Real en 1255.

Leyes especiales por región

En la Corona de Castilla, las leyes más importantes fueron:

- El Fuero Juzgo: Una traducción de un antiguo código visigodo, usado como ley local.

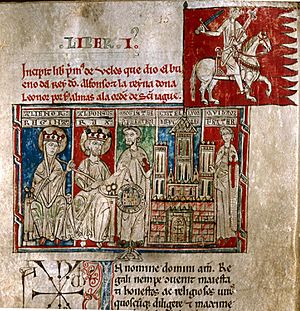

- Las Siete Partidas: Un gran conjunto de leyes creado durante el reinado de Alfonso X de Castilla. Cubría casi todos los aspectos de la vida.

- El Fuero Viejo de Castilla: Recogía los privilegios de los nobles.

Más tarde, los Reyes Católicos y sus sucesores hicieron nuevas recopilaciones de leyes, como las Leyes de Toro (1505) y la Novísima Recopilación (1805).

En la Corona de Aragón, Reino de Portugal y Reino de Navarra también hubo sus propias leyes:

- Aragón: Los Usatges de Barcelona (Cataluña), los Fueros de Valencia y los Fueros de Aragón.

- Portugal: Las Ordenações Afonsinas y Ordenações Manuelinas.

- Navarra: El Fuero General de Navarra.

- Documentos forales

-

Fuero Real de 1255.

-

Manuscrito del siglo XIII de los Usatici Barchinonae.

-

Edición de 1555 de Las Siete Partidas.

Tipos de señoríos

Desde la Edad Media hasta el final del Antiguo Régimen, el sistema señorial existió en toda España. En Aragón y Valencia, a los señoríos se les llamaba "baronías".

Había dos tipos principales de señoríos:

- Señoríos solariegos: Basados solo en la posesión de la tierra.

- Señoríos jurisdiccionales: Además de la tierra, el señor tenía autoridad legal sobre las personas que vivían allí.

Con el tiempo, los señoríos evolucionaron. Al principio eran propiedades simples, luego los dueños empezaron a tener más poder y finalmente se convirtieron en señoríos jurisdiccionales, comunes en los siglos XIV y XV.

Según quién fuera el dueño, se distinguían:

- Infantazgos: De los hijos de los reyes.

- Abadengos: De instituciones de la Iglesia.

- Maestrazgos: De las órdenes militares.

- Solariegos: De la nobleza.

- Realengo: Del propio rey.

También existían las "behetrías" en Castilla, donde los habitantes podían elegir a su señor. Y los señoríos "corporativos" o "terminiegos", que pertenecían a los concejos (ayuntamientos).

Los señoríos en la Edad Moderna

A finales del siglo XV, los Reyes Católicos dieron más señoríos a los nobles que los apoyaron. Esto consolidó el poder de estas familias. Durante el tiempo de los Austrias, los señores tenían amplios poderes en impuestos, justicia y administración.

Aunque los reyes tenían la autoridad máxima, permitieron que las jurisdicciones privadas continuaran a través de los "mayorazgos". Esta institución aseguraba que las propiedades y títulos de una familia noble pasaran al hijo mayor, manteniéndolos unidos.

En el siglo XVII, la Corona necesitaba dinero y vendió muchas jurisdicciones y rentas. Los Borbones intentaron cambiar esto, pero los señoríos estaban tan arraigados que solo pudieron ser eliminados en el siglo XIX, gracias a las Cortes de Cádiz.

Los "hombres buenos"

En las ciudades, los homes bonos (o "hombres buenos") eran un grupo influyente de hombres libres. Estaban entre la nobleza y los campesinos. No estaban ligados a los nobles por lazos de vasallaje. Su poder venía de su participación en el gobierno de los concejos, ocupando cargos como regidor.

Aunque algunos podían ser artesanos o comerciantes, muchos eran hidalgos o caballeros de la pequeña nobleza. Su riqueza venía de propiedades rurales y urbanas. Con el tiempo, se convirtieron en una oligarquía o patriciado urbano, familias que controlaban los cargos del ayuntamiento y se diferenciaban claramente de la gente común.

El fin del sistema señorial

La revolución liberal española, que comenzó en 1808, quería eliminar los señoríos. Los consideraban un símbolo del "régimen feudal" que oprimía al pueblo y restaba poder a la Corona. Se inspiraron en la "abolición del feudalismo" que ocurrió en la Revolución francesa en 1789.

De estas ideas surgieron varias medidas:

- La desamortización: Se vendieron propiedades de la Iglesia y de los ayuntamientos.

- La desvinculación: Se eliminó la institución del mayorazgo, permitiendo que las propiedades de la nobleza se pudieran dividir y vender.

- La supresión de los señoríos: Se hizo con dos leyes importantes, el Decreto de 6 de agosto de 1811 (de las Cortes de Cádiz) y la Ley de 3 de agosto de 1823 (del Trienio Liberal).

Estas leyes declararon que los señoríos jurisdiccionales pasaban a ser parte de la nación. Esto significaba que el gobierno público nombraría a los jueces y funcionarios. También se eliminaron los términos "vasallo" y "vasallaje", y las obligaciones que venían de estos títulos. Sin embargo, se respetaron los contratos privados sobre tierras.

A pesar de estas leyes, algunos impuestos y privilegios señoriales duraron mucho tiempo. Un ejemplo es el "Pan del Quarto" en Riello (León). Este impuesto obligaba a los campesinos a pagar la cuarta parte de su cosecha al Conde de Luna. Los vecinos lucharon contra este impuesto durante siglos. Finalmente, fue abolido judicialmente el 10 de diciembre de 1931, durante la Segunda República. La desaparición oficial de este tributo ocurrió en Robledo de Omaña el 4 de octubre de 1932.

Vicente Flórez de Quiñones y Tomé, un abogado, fue clave para lograr la abolición de este último tributo medieval en España.

Documentos históricos

Aquí puedes leer algunos documentos importantes de la época:

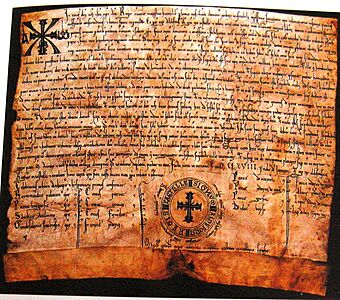

Juramento de paz y tregua del conde de Pallars

Juro yo, Pere Ramon, conde, hijo de Valenca condesa, que, de ahora en adelante, mantendré tregua y paz y haré que todos los hombres la mantengan, tal como el obispo la ha hecho escribir; y si alguno de mis hombres de Pallars la ha roto o la rompe, a Dios y al obispo para forzar y reparar, seremos ayudantes; y así como arriba está escrito y se puede leer, así lo mantendré y atenderé a Dios y al obispo sin engaño, por Dios y estos cuatro evangelios. Arnall Ramon igualmente. Tedball Ramon igualmente. Pere Guillem igualmente. Bernard Guillem. R. Bernard. Pere Rodger. Rodlan Rodger. Ramon Pere. Ecard de Mur. Guillem Arnall de Basturc. Bernard Bernard de Tenrui. Berenger Borrell. Ramon Brocard. Od de Mur. G. Jozfred. Utalard. Ramon Guinaman. Girbert Amad. Rodger de Montanna[nal. Pepin de Girveta. Dalmaz Isarn. Pere R. de Pugcercos. Arnall Pere de Girveta. R. Mir de Clarmont. Arnall Rodger. Girber[t} Ug y sus hijos. Berenger Ramon de Mur. Berenger Ramon de Liminnana. Pere R. de Terraca. Oliver de Eroles. Marti Pere. Ramon Pere de [Cellers]. Ug de Guardia. Bernard Amad. Ramon Adalbert. Pere Ferrer. Pere Gid. Mir Ramon de Claverol. Vidia de Galiner. Ramon Pere de Talarn. R. Ramon d'Orcall. Bernard Eriman. Bernard Ogger de Tenrui. Ber... Ramon. Pere Ramon de Eril. Bertran At. Arnall Guilabert. Todos estos juraron tregua y paz.Jurament de pau i treva del comte Pere Ramon de Pallars Jussà al bisbe d’Urgell (Juramento de paz y tregua del conde Pere Ramon de Pallars Jussà al obispo de Urgel, cerca del año 1098. Es uno de los primeros textos escritos en lengua catalana.)

Fuero de Sepúlveda

8. Y no paguen portazgo en ningún mercado.9. Si algún hombre quisiera ir a Sepúlveda, antes de un mes ningún hombre sea osado de tocar su casa.

10. Y si algún hombre de Sepúlveda matara a un hombre de otra parte de Castilla, pague la octava parte.

11. Y si algún hombre de Castilla matara a un hombre de Sepúlveda, pague cada uno según su fuero.

12. El que matare merino, el concejo no pague sino dos pieles de conejo.

13. Y si algún hombre de Sepúlveda matara a otro de Castilla y huyera más allá del Duero, ningún hombre lo persiga.

14. La multa por hurto se pague hasta el total.

15. Quien quiera registrar una casa a causa de un hurto, vaya al juez y reclame al sayón del concejo y registre, y si lo hallara allí y si no le es permitido el registro, hágalo pagar por hurto y las novenas al palacio; y si nada encontrara, aquellos de la casa no hagan ningún juicio más.

16. Si alguna mujer abandona a su marido, pague 3000 sueldos, y si algún hombre abandona a su mujer, pague arienzo.

17. Y si algún hombre trajera de otra parte mujer ajena, o hija ajena, o alguna cosa de sus correrías y las introdujera en Sepúlveda, nadie se las reclame.

18. Si algún hombre del modo que aquí nombramos quisiera perseguir a un homicida y lo matara antes de llegar al Duero, pague 300 sueldos y sea homicida.

19. Todo infanzón que deshonre a un hombre de Sepúlveda, menos el rey o el señor, él mismo repare el daño y si no sea declarado enemigo.

Coronación de Alfonso VII de León

En el año 1135, el rey fijó la fecha para celebrar un concilio en la ciudad real de León, el 26 de mayo, en la fiesta de Pentecostés. Reunió a arzobispos, obispos y abades, condes y príncipes, jefes militares y jueces de todo el reino. El día señalado, el rey se reunió con su esposa, doña Berenguela, su hermana la infanta doña Sancha; con ellos, el rey García de los Pamplonicas. Todos acudieron a León obedeciendo la indicación real. También se reunió un gran número de monjes y clérigos y una inmensa multitud de gente común, deseosos de ver y escuchar o de predicar la palabra divina.El primer día del concilio, tanto las clases altas como las más populares se reunieron con su rey en la iglesia de Santa María y allí discutieron lo que Nuestro Señor Jesucristo les inspiró, en su bondad, para la salvación de las almas de los fieles cristianos. Al día siguiente, que coincidía con la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, arzobispos, obispos, abades, nobles y plebeyos y todo el pueblo, se reunieron nuevamente en la iglesia de Santa María con el rey García y con la infanta doña Sancha. Por inspiración divina se propusieron nombrar emperador al rey Alfonso, porque el rey Zafadola de los Sarracenos, el conde de Barcelona, el conde Alfonso de Tolosa y muchos condes y duques de Gascuña y de Francia le habían prometido lealtad. Cubrieron al rey con un manto muy rico, bordado exquisitamente; le pusieron sobre su cabeza una corona de oro puro y piedras preciosas; le colocaron el cetro entre las manos. El rey García le sostenía el brazo derecho y el obispo de León, don Arias, el izquierdo y, entre obispos y abades, lo llevaron al altar de Santa María cantando el “Te Deum laudamus” y aclamándole con vivas a Alfonso Emperador. En el altar le bendijeron y celebraron la misa con rito festivo. Terminada la ceremonia cada uno regresó a su alojamiento. Por otra parte, mandó celebrar un gran banquete en los palacios reales, y los condes, nobles y duques servían las mesas reales. Y el emperador mandó también dar cuantiosos regalos a los obispos y abades y a todos y distribuir entre los pobres numerosas limosnas de vestidos y alimentos

Coronación de Alfonso VII de León como Imperator totius Hispaniae(traducción del texto original en latín de la Chronica Adefonsi imperatoris).

Ordenamiento de Sevilla de 1250

Que sea conocido por todos los que vean esta carta, cómo yo, Don Fernando, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén: envié mis cartas a vosotros, el Concejo y Hombres buenos de Segovia, para que enviarais vuestros hombres buenos de vuestro concejo a mí por asuntos que tenía que ver y hablar con vosotros para el buen orden de vuestra Villa y de la tierra.Y vosotros enviasteis vuestros hombres buenos ante mí: y yo hablé con ellos aquellas cosas que entendí que eran para el buen orden de la tierra. Y ellos me respondieron bien, y me contestaron bien a todas las cosas que les dije, de tal manera que yo quedé satisfecho.

Y después de esto, me rogaron, y me pidieron la gracia para su villa, que les mantuviera aquellos fueros, y aquella forma, y aquellas costumbres que tuvieron en tiempo del rey don Alfonso mi abuelo y a su muerte, así como yo se los prometí, cuando fui Rey de Castilla que se los mantendría y se los guardaría ante mi madre y ante mis ricos hombres, y ante el arzobispo y ante los obispos, y ante caballeros de Castilla y de Extremadura y ante toda mi corte.

Y yo bien conozco y es verdad que cuando yo era niño separé las Aldeas de las Villas en algunos lugares. Y en ese momento que yo hice esto, no puse tanta atención. Y porque entendía que era algo que debía corregir; tuve mi consejo con Don Alfonso mi hijo, y con Don Alfonso mi hermano, y con Don Diego López, y con Don Ñuño Gómez, y con Don Rodrigo Alfonso, y con el Obispo de Palencia, y con el Obispo de Segovia y con el Maestre de Calatrava y con el Maestre de Uclés, y con el Maestre del Temple, y con el gran Comendador del Hospital: y con otros ricos hombres. Y con Caballeros, y hombres buenos de Castilla, y de León, y tuve por derecho y por razón de devolver las aldeas a las villas, así como eran en días de mi abuelo, y a su muerte; y que ese fuero, y ese derecho, y esa forma tuvieran los de las aldeas con los de las villas, y los de las villas con los de las aldeas...

Y puesto que les hice esta gracia, y este favor: y tuve por derecho devolver las Aldeas a las Villas; mando también a los de las Villas, y les prohíbo bajo pena de mi amor, y de mi gracia: y de sus cuerpos: y de cuanto tienen, que ninguno, tanto Jurado como Alcalde: como otro Caballero de la Villa poderoso, ni cualquier otro que mala cuenta: ni mal despacho: ni mala presión: ni mala correría: ni mal fuero hiciera a los pueblos tanto de la Villa, como de las Aldeas: ni les tomara con engaño o a la fuerza, que yo me volvería a ellos para hacerles justicia en sus cuerpos: y en sus bienes, y en cuanto tienen, como hombres que tal error, y tal injusticia, y tal atrevimiento hacen a su señor.

Y aunque yo entiendo que todo esto debo hacer, y prohibir por mi deber, y por mi derecho como señor, les agradó, y me lo concedieron, y tuvieron que era justo que yo diera aquella pena que arriba se dice en los cuerpos y en los bienes a aquellos que me ofendieran e hicieran injusticia a mis pueblos, así como arriba se dice en esta carta.

Y mando y tengo por bien que cuando yo envíe por hombres de vuestro concejo que vengan a mí por cosas que tuviere que hablar con ellos, o cuando quisiereis vosotros enviarme vuestros hombres buenos por el bien de vuestro concejo, que elijáis caballeros a tales cuales tuviereis por adecuados para enviarme. Y a aquellos caballeros que de esta manera tomareis para enviarme, que les deis gastos del Concejo de esta manera: que cuando vinieren hasta Toledo, que deis a cada caballero medio maravedí cada día, y no más: y de Toledo hacia la frontera que deis a cada caballero un maravedí cada día.

Y mando y prohíbo que estos que me enviareis no sean más de tres hasta cuatro, a no ser que yo envíe por más.

Y también tengo por bien y mando, que cuando yo enviare por estos caballeros, así como arriba se dice, o el concejo los enviareis a mí, por el bien de vuestro concejo, que traiga cada caballero tres bestias y no más. Y estas bestias que se las valoren dos jurados y dos alcaldes, cuales el concejo escogiere para esto; y valoren cada una lo que vale cuando hacen el traslado del lugar de donde los envían, que si por ventura muriera alguna de aquellas bestias, que sepáis que tenéis que dar el concejo y el pueblo por ella y que tanto deis por ella, cuanto fue valorada por aquellos dos jurados y dos alcaldes, así como arriba se dice.

También mando que los artesanos no echen suerte en el Juzgado para ser Juez, porque el Juez debe tener la señal: y tengo que si a un problema llegara: o a un lugar de peligro yo me viera fácilmente la tuviera [en otra versión: y hombre vil o fácil tuviera la señal que podía caer el Concejo en gran deshonra y en gran vergüenza, y por ello tengo por bien que quien la tuviere que sea caballero y hombre bueno de vergüenza].

También sé que en vuestro concejo se hacen unas Cofradías y unas reuniones malas en detrimento de mi poder y de mi Señorío y en daño de vuestro concejo y del pueblo, y se hacen malas ocultaciones y malos acuerdos: mando bajo pena de los cuerpos y de cuanto tenéis que estas cofradías las deshagáis, y que de aquí en adelante no hagáis otras, excepto para enterrar muertos, y para luminarias, y para dar a pobres, pero que no pongáis Alcaldes entre vosotros, ni coto malo.

Y puesto que yo os doy camino para que hagáis bien, y limosna, y gracia con derecho: si vosotros quisierais pasar a otros cotos, o a otros acuerdos, o a poner Alcaldes; a los cuerpos, y a cuanto tuviereis, me volvería por ello. (...)

Carta hecha en Sevilla, con gastos del Rey el día 22 de noviembre de la Era 1288. (Es decir, año 1250. El rey es Fernando III "el Santo". Hay cartas casi idénticas para otras localidades, como Guadalajara.)