Cuenca minera de Riotinto-Nerva para niños

La cuenca minera de Riotinto-Nerva es una importante zona de minería en España. Se encuentra al noreste de la provincia de Huelva (Andalucía). Sus pueblos principales son El Campillo, Minas de Riotinto y Nerva. Esta área forma parte de la Faja pirítica ibérica, una región rica en minerales.

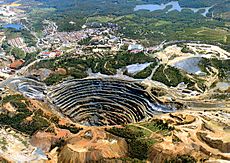

Desde hace mucho tiempo, esta zona ha sido usada para extraer minerales. En la época actual, se convirtió en un gran centro industrial. Aunque hay señales de minería desde la protohistoria, fue en la época romana cuando la extracción se organizó de verdad. La actividad minera se retomó en la Edad Moderna. La cuenca de Riotinto tuvo su momento de mayor esplendor entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Esto ocurrió bajo la dirección de una empresa británica llamada Rio Tinto Company Limited. Durante esos años, la industria y la población crecieron mucho. Hoy en día, se sigue extrayendo mineral, sobre todo en el Cerro Colorado. Sin embargo, la producción no es tan alta como antes.

La cuenca tiene un gran patrimonio histórico e industrial. Esto se debe a todas las actividades que se han hecho allí, especialmente durante la época británica. Por eso, en los últimos años se han hecho esfuerzos para proteger este patrimonio y usarlo para el turismo. En 2005, la zona minera de Riotinto-Nerva fue declarada Bien de Interés Cultural como sitio histórico.

Contenido

¿Dónde se encuentra la cuenca minera de Riotinto-Nerva?

La cuenca minera de Riotinto-Nerva está en el noreste de la provincia de Huelva. Se sitúa en la comarca histórica del Andévalo oriental, a 418 metros sobre el nivel del mar. La cuenca tiene un tamaño de unos 170 kilómetros cuadrados. Al igual que otras minas del suroeste de España, Riotinto-Nerva forma parte de la Faja pirítica ibérica. Por esta razón, tiene grandes reservas de pirita y calcopirita. Estos minerales se usan mucho en la industria.

El paisaje de la zona es de baja montaña, típico del Andévalo. La cuenca tiene un terreno bastante suave, con alturas entre 500 y 700 metros. Destacan las colinas y los cerros. Es importante saber que la forma de esta zona ha cambiado mucho a lo largo de la historia debido a la minería.

El complejo de Riotinto estaba formado por varias zonas con diferentes minerales. Estas se extendían por 4 kilómetros cuadrados y contenían unas 500 megatoneladas de mineral. Las principales zonas son Filón Norte, Filón Sur, Masa Planes, Masa San Dionisio y Masa San Antonio. Esta última está en el municipio de Nerva y es la más reciente en ser descubierta (segunda mitad del siglo XX). En Nerva también estaba la importante zona de Peña del Hierro.

Historia de la minería en Riotinto

¿Cómo fue la minería en la Antigüedad y Edad Media?

Las minas de Riotinto han sido consideradas uno de los lugares mineros más importantes de la Antigüedad. Hay pruebas de que ya se realizaban actividades mineras en esta zona durante la Edad del Cobre y la Edad del Bronce. Sin embargo, estas actividades no fueron tan importantes hasta siglos después. Estudios han mostrado que desde el año 366 a.C. ya había mucha actividad. En la zona de Filón Norte se han encontrado los restos más antiguos de trabajos mineros y asentamientos humanos. Los minerales se transportaban por dos posibles rutas: una hacia el río Guadalquivir por un camino difícil, y otra por el río Tinto.

Aunque la información es limitada, también hay pruebas de que en época romana se explotaron varias minas en Riotinto. También hubo una presencia humana importante. Entre los siglos II a.C. y II d.C., la minería en la zona alcanzó su mayor esplendor, especialmente desde el reinado de Augusto. Los romanos extraían minerales usando una red de galerías subterráneas y complejos sistemas de norias hidráulicas para mover el agua. Las condiciones de trabajo en las galerías eran muy duras para los mineros, que en su mayoría eran personas obligadas a trabajar. Esto se debía al polvo, la humedad, la poca luz y las altas temperaturas. Varios estudios actuales indican que la plata fue el metal más producido durante el período altoimperial. Riotinto era una de las mejores minas de plata de la Antigüedad. Desde la época de Augusto, la extracción de cobre también fue muy importante.

Para la minería y la metalurgia, los romanos construyeron muchas edificaciones en la zona. Había hornos y fundiciones, así como caminos para transportar las mercancías. La actual Corta del Lago albergaba el principal pueblo romano de la zona, conocido como «Urion» o «Urium». También hay varios cementerios (Huerta de la Cana, La Dehesa) de ese período. Las minas de Riotinto estuvieron activas hasta finales del siglo II. En ese momento, las minas de la faja pirítica ibérica disminuyeron su producción, mientras que otras minas en Dacia o Britannia crecían.

Los trabajos de metalurgia romanos dejaron muchos residuos y cambiaron mucho el paisaje. Siglos después, gran parte de estos residuos se reutilizaron, por ejemplo, como material para fundir metales. Muchos restos arqueológicos romanos fueron recuperados y protegidos desde el siglo XIX por ingenieros británicos. Sin embargo, los primeros hallazgos los hicieron españoles a mediados del siglo XVIII. Durante la Edad Media, la producción minera en Riotinto no fue muy grande. En la época islámica, los trabajos se centraron en aprovechar los sulfatos de cobre y hierro.

¿Cuándo se reactivaron las minas en la Edad Moderna?

En el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, se pensó en volver a explotar las minas de Riotinto. En ese momento, las minas eran propiedad de la Corona española. Pero este proyecto se abandonó a favor de las minas de Guadalcanal (Sevilla), que parecían más prometedoras. En esa época, las minas de América interesaban más a las autoridades. Las de Huelva se consideraban agotadas después de su intensa explotación romana. A principios del siglo XVIII, el interés por la minería en esta zona resurgió. En 1725, un sueco llamado Liebert Wolters Vonsiohielm obtuvo el permiso de la Corona para explotar las minas de Riotinto en alquiler por treinta años. Wolters empezó por drenar las antiguas galerías romanas. Después de su muerte en 1727, la gestión pasó a su sobrino, Samuel Tiquet, y a un socio español. Los trabajos se centraron en el Filón Sur. Tras la muerte de Tiquet, el socio español, Francisco Thomas Sanz, se hizo cargo. Bajo su dirección, las minas alcanzaron altos niveles de producción. Gracias a la minería, en esta época también se fundó el pueblo de Río-Tinto junto al Filón Sur.

Durante un conflicto importante en España, las minas de Riotinto estuvieron abandonadas. En 1823, después de una visita del ingeniero Fausto Delhuyar, se repararon las instalaciones y se reanudaron los trabajos. Entre 1829 y 1849, el marqués de Remisa alquiló las minas. Durante este tiempo, hubo muchas irregularidades. A partir de 1849, el Estado español volvió a gestionar directamente las minas. Con la revolución industrial en marcha, se vio que las minas de Riotinto tenían problemas por falta de infraestructuras y tecnología. Esto impedía una buena explotación. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la mala situación económica del Estado español hizo imposible que aprovechara bien sus propiedades mineras.

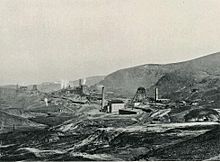

La etapa británica: los años de mayor crecimiento

A mediados del siglo XIX, las minas de Riotinto atrajeron el interés de empresas extranjeras. Esto ocurrió porque la industria en algunos países europeos estaba creciendo y necesitaban nuevas fuentes de materias primas. Como el Estado español tenía problemas económicos, se pensó en vender estas minas. Después de un cambio político en 1868, en marzo de 1870, el ministro Laureano Figuerola propuso vender las minas de Riotinto. El proceso tardó varios años. En 1873, la casa Rothschild compró las minas al gobierno español. Meses después, la propiedad se transfirió a la recién creada Rio Tinto Company Limited (RTC), una empresa británica. El nuevo dueño de la cuenca comenzó una explotación mucho más intensa. Al principio, los trabajos se concentraron en la zona de «La Mina» (o Filón Sur). Para 1881, los trabajos ya se habían extendido a otros puntos. Entre los minerales extraídos de Riotinto destacaban el cobre y las piritas. La RTC construyó varias industrias para el tratamiento de minerales, como lavaderos, fábricas, fundiciones, centrales eléctricas y almacenes. A principios del siglo XX, la zona de Zarandas-Naya se convirtió en el principal centro de procesamiento de mineral de la cuenca.

A medida que avanzaban los trabajos, se organizaron varias explotaciones principales en la cuenca. Entre ellas destacaron Corta Atalaya, Filón Sur, Filón Norte o Corta Peña del Hierro. Algunas eran complejos mineros con varios yacimientos. Al mismo tiempo, se formó un importante centro minero-industrial alrededor de los pueblos de Riotinto y Nerva. Estos pueblos crecieron mucho en tamaño y población. En poco tiempo, la comarca se convirtió en una de las cuencas mineras más importantes de España. Además, bajo la dirección británica, las minas de Riotinto se hicieron famosas en todo el mundo. Para conectar todas estas minas e instalaciones, la RTC construyó un ferrocarril de vía estrecha. Se inauguró en 1875 y llegó a tener una red de casi 360 kilómetros. A través de esta línea, los minerales se llevaban al puerto de Huelva para ser exportados. El gran movimiento de trenes hizo que la RTC construyera un gran depósito de minerales cerca de Huelva.

Los británicos mantuvieron el sistema de galerías, pero desde finales del siglo XIX empezaron a usar la explotación a cielo abierto, llamadas «cortas». Esto permitía extraer más minerales y dio forma al paisaje actual de la zona, con grandes excavaciones. Aunque la RTC fue la empresa más importante en Riotinto, la mina de Peña del Hierro tuvo varios dueños. Entre ellos destacó The Peña Copper Mines Company Limited. Esta empresa tuvo algunos conflictos con la RTC.

El aumento de las actividades mineras e industriales hizo que se necesitaran más trabajadores. Esto llevó a un gran crecimiento de la población en la zona. Con el tiempo, se crearon varios pueblos para los trabajadores: Alto de la Mesa, El Valle, La Atalaya, La Naya, Río Tinto-Estación o La Dehesa. También hubo una pequeña colonia de directivos e ingenieros británicos, que vivían en el barrio de Bellavista. Era una zona residencial de estilo victoriano donde los ingleses vivían separados de la población española. El pueblo de Minas de Riotinto creció mucho, pasando de 4957 habitantes en 1877 a 11.603 en 1900. El cercano pueblo de Nerva también tuvo un fuerte aumento de población: en 1910 tenía 16.807 habitantes.

Las condiciones de trabajo en la cuenca minera eran muy difíciles. Esto causó muchos conflictos entre los trabajadores y la dirección británica de la RTC. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo varias huelgas generales. Las más importantes fueron las de 1888, 1913 y 1920. Las protestas de 1888 terminaron con violencia. La huelga de 1920 fue más importante, duró nueve meses y participaron unos 11.000 obreros, pero no lograron sus objetivos. Las medidas que tomó la RTC después de esta huelga hicieron que el movimiento de trabajadores se debilitara por muchos años. No fue hasta la Segunda República cuando se reorganizó. En la década de 1930, aumentaron los conflictos laborales debido a los efectos de una gran crisis económica. En julio de 1936, la cuenca minera quedó bajo el control de los comités de trabajadores. Sin embargo, esto duró poco tiempo, ya que unas semanas después, fuerzas militares tomaron la zona sin mucha resistencia.

¿Qué pasó con las minas después de la etapa británica?

Después de un proceso complejo, en 1954 las minas de Riotinto pasaron a ser propiedad de varios empresarios españoles. Ellos formaron la Compañía Española de Minas de Río Tinto (CEMRT). Aunque la producción ya no era como en la época británica, las minas siguieron funcionando. La CEMRT había comprado cuatro yacimientos principales. Tres de ellos (Filón Sur, Filón Norte y Planes) estaban casi agotados, y solo uno (San Dionisio) estaba muy activo. Además, las instalaciones mineras e industriales estaban anticuadas. La empresa se centró en exportar minerales. Todo esto impulsó un cambio en la forma de trabajar. En los años siguientes, se ajustó el número de trabajadores, se modernizaron las instalaciones y se usaron más máquinas para la extracción.

Entre 1960 y 1962, los trabajos de exploración de la CEMRT llevaron al descubrimiento de la Masa San Antonio, en Nerva. Esta se explotaría a través del Pozo Rotilio. También se exploró y extrajo mineral de cobre del Cerro Colorado por parte de un grupo llamado Río Tinto Patiño, creado en 1966. El resto de los yacimientos siguieron bajo la gestión de la CEMRT. Sus planes de expansión llevaron en 1970 al nacimiento del grupo Unión Explosivos Río Tinto (ERT). A partir de esa fecha, se ampliaron los trabajos en la histórica Corta Atalaya para extraer las importantes reservas de piritas que aún tenía. En esos años, la producción de piritas empezó a destinarse al consumo nacional, y se redujo mucho la cantidad exportada. Una parte importante de estas piritas iba a las fábricas del Polo Químico de Huelva, creado en 1964 para impulsar el desarrollo económico de la zona. En ese contexto, varias plantas industriales de Riotinto empezaron a ser desmanteladas y trasladadas al Polo Químico. La actividad de la cuenca minera empezó a disminuir desde finales de la década de 1970. Esto se debió a la bajada de los precios internacionales del cobre y a una crisis en la minería de Huelva.

¿Cómo es el período más reciente de la cuenca minera?

Durante la década de 1980, los malos resultados económicos causaron importantes conflictos laborales y la paralización de los trabajos de cobre. Hubo muchas protestas de trabajadores y dos huelgas generales (1978 y 1986). Hasta la década de 1990, la empresa Río Tinto Minera (RTM) mantuvo la actividad principal en la cuenca. Sin embargo, la crisis del sector llevó al cierre de la mayoría de las instalaciones. En 1984, se decidió cerrar el ferrocarril de Riotinto. A partir de entonces, el transporte se hizo con camiones. En 1986, se cerró el Pozo Alfredo, y en 1992, la Corta Atalaya. Para entonces, solo seguía activa la extracción de gossan en el Cerro Colorado. Después de un intento fallido de los trabajadores de RTM por reactivar el negocio, en 2001 cesaron las actividades mineras.

Al mismo tiempo, durante la década de 1980, se hicieron varias propuestas para conservar el patrimonio de la cuenca minera, que estaba en peligro de desaparecer. Se propuso crear un Parque Minero con fines culturales, turísticos y recreativos. También se pensó en un Museo Minero y en conservar el histórico ferrocarril de Riotinto. La principal labor en este sentido la ha hecho la Fundación Río Tinto. Esta institución ha ayudado a recuperar mucho patrimonio industrial y a establecer el tren turístico minero. En la primera década del siglo XXI, hubo varios intentos fallidos de reactivar las minas, coincidiendo con el aumento de los precios del cobre. No fue hasta 2015 que la empresa chipriota Atalaya Mining reinició los trabajos mineros en Riotinto, tras obtener los permisos necesarios. Desde entonces, la actividad principal se ha desarrollado en el yacimiento de Cerro Colorado, donde aún hay importantes reservas de cobre y gossan. La empresa Atalaya Riotinto Minera, filial española de Atalaya Mining, también se ha involucrado en la conservación y valoración del patrimonio minero-industrial histórico.

Patrimonio industrial de la cuenca minera

Desde que la minería se reactivó en el siglo XVIII, se han construido varias instalaciones industriales relacionadas con la extracción y procesamiento de minerales. Entre las más antiguas que aún existen está la Fundición de San Luis, construida en 1832 junto al Filón Sur para trabajos metalúrgicos. Más tarde, la Rio Tinto Company Limited construyó nuevas instalaciones, como la Fundición Mina (1879), la Fundición Huerta Romana (1889) o la Fundición Bessemer (1901). También se crearon la Cementación Cerda y la Cementación Planes para obtener cobre por un método húmedo. Después, todos los procesos hidrometalúrgicos se concentraron en la zona de Zarandas-Naya con la construcción de la Cementación Naya y, en 1932, de las balsas de sulfato ferroso. También se instaló en Riotinto una fábrica de ácido, que empezó a funcionar en 1889, seguida por una segunda planta de ácido sulfúrico construida en 1929.

El crecimiento de las actividades en toda la cuenca hizo que la RTC usara la electricidad como fuente de energía para sus instalaciones industriales, las viviendas del personal británico y los pueblos de los trabajadores. En 1907, se construyó una central eléctrica en la zona de Huerta Romana, que funcionó entre 1909 y 1963.

A partir de la década de 1880, en la zona de Zarandas-Naya se empezaron a instalar plantas para tratar minerales. Esto inició un proceso de industrialización que alcanzó su punto más alto a principios del siglo XX. Desde ese momento, se convirtió en la zona donde se procesaba el mineral de los diferentes yacimientos y filones. Se transformó en el centro industrial de Riotinto. En 1907, empezó a funcionar la nueva Fundición de Piritas en Zarandas-Naya, que luego reemplazó a la Fundición Bessemer. Sus instalaciones estuvieron en servicio hasta 1970. También se construyeron la Cementación Naya y, años más tarde, una planta de trituración en Zarandas para tratar las piritas de Corta Atalaya. Desde finales de la década de 1960, la zona industrial de Riotinto empezó a decaer. Esto se debió en parte al traslado de algunas plantas al nuevo Polo Químico de Huelva y en parte al agotamiento de las minas. La excepción fue la instalación en el Cerro Colorado de una planta industrial para obtener oro y plata procesando el gossan.

El aumento de las actividades que usaban agua para extraer minerales hizo que se necesitara más agua. A finales del siglo XIX, el agua empezó a escasear en la zona. Ya en 1878, la RTC construyó el Dique Sur junto al pueblo de Riotinto y el embalse de Marismilla al sur de Nerva. Después, se construyó el embalse de Campofrío en 1881. La puesta en marcha del embalse de Campofrío resolvió temporalmente los problemas de escasez y permitió dar agua potable a los pueblos de la cuenca minera. En la zona de Peña del Hierro, río arriba del río Tinto, la empresa que explotaba la mina también construyó dos pantanos para uso industrial: Tumbanales I y Tumbanales II. Esto, junto con una fuerte sequía en 1904, empeoró el problema del suministro de agua. Por ello, la RTC construyó el embalse del Zumajo entre 1907 y 1908. Además, dentro de la cuenca de Riotinto se crearon varios complejos para almacenar los materiales que no servían de las plantas de tratamiento de mineral. Estos fueron la presa de Gossan y la presa de Cobre, ambas al norte de La Dehesa.

La red de ferrocarriles

Entre 1873 y 1875, la RTC construyó el ferrocarril de Riotinto para conectar las minas con Huelva. En el puerto de Huelva, se levantó un muelle para cargar el mineral. Con los años, dentro de la cuenca se formó una gran red de vías y ramales. Estos conectaban la vía principal con las instalaciones industriales y con los yacimientos, como Filón Norte o Corta Atalaya. Entre otros, se construyó el ramal que unía con la mina de Peña del Hierro (1883), los ramales que llegaban hasta Zalamea la Real y Nerva (1904) o la conexión subterránea del túnel Naya (1916). También se crearon dos importantes complejos ferroviarios, Río Tinto-Estación y Zarandas-Naya. Estos tenían muchas vías para recibir y clasificar los trenes mineros. Por el número de kilómetros de vías y por su gran cantidad de trenes, el ferrocarril de Riotinto fue durante mucho tiempo una de las líneas férreas más importantes de España.

En la cuenca también funcionó el ferrocarril de Peña del Hierro, que estuvo activo entre 1914 y 1954. Este recorrido, de 21 kilómetros, conectaba la mina de Peña del Hierro con la línea férrea de las minas de Cala. Así, facilitaba la salida del mineral hasta un embarcadero en el río Guadalquivir.

Véase también

En inglés: Riotinto-Nerva mining basin Facts for Kids

En inglés: Riotinto-Nerva mining basin Facts for Kids

- Anexo:Patrimonio Histórico Andaluz en la Cuenca Minera

- Cuenca minera de Tharsis-La Zarza