Reinado de Alfonso XIII de España para niños

El reinado de Alfonso XIII fue un periodo importante en la historia de España que comenzó en mayo de 1886. Alfonso XIII fue rey desde su nacimiento, porque su padre, Alfonso XII de España, había fallecido cinco meses antes.

Durante su infancia, su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, fue la regente, es decir, gobernó en su lugar. En mayo de 1902, cuando Alfonso XIII cumplió dieciséis años, juró la Constitución española de 1876 y comenzó su reinado personal. Este duró hasta el 14 de abril de 1931, cuando tuvo que marcharse al exilio porque se proclamó la Segunda República Española.

El reinado de Alfonso XIII se puede dividir en varias etapas:

- La regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902): Un tiempo de estabilidad y cambios importantes en España.

- El periodo constitucional (1902-1923): Alfonso XIII gobernó siguiendo la Constitución, pero también intervino mucho en la política.

- La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): El rey apoyó un gobierno militar que puso fin al sistema liberal.

- La dictablanda del general Berenguer (1930-1931): Un intento de volver a la normalidad que no tuvo éxito y llevó a la caída de la monarquía.

Durante el reinado de Alfonso XIII, la sociedad española cambió mucho. Surgieron nuevos movimientos sociales y políticos, y la economía se transformó.

Contenido

- La Regencia de María Cristina (1885-1902)

- El Reinado Personal de Alfonso XIII (1902-1923)

- Los Primeros Años (1902-1907): Divisiones Políticas y la Intervención del Rey

- El «Gobierno Largo» de Antonio Maura (1907-1909)

- Los Liberales en el Poder (1909-1913): Las Reformas de Canalejas

- La Vuelta de los Conservadores al Poder (1913-1915): Divisiones Internas

- La Crisis de la Restauración (1914-1923)

- El Inicio de la Crisis y el Impacto de la Primera Guerra Mundial

- La Vuelta de los Liberales y el Aumento de la Conflictividad Social (1915-1917)

- La Crisis de 1917

- La «Salida» de la Crisis de 1917: Gobiernos de Concentración (1917-1918)

- La «Cuestión Regional»

- El Impacto de la «Revolución de Octubre»: El «Trienio Bolchevique» y la «Guerra Social» en Cataluña

- El «Desastre de Annual» y sus Consecuencias (1921-1922)

- El Último Gobierno Constitucional de la Monarquía de Alfonso XIII (diciembre de 1922-septiembre de 1923)

- La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

- La «Dictablanda» del General Berenguer

- Responsabilidades

La Regencia de María Cristina (1885-1902)

Cuando el rey Alfonso XII falleció en noviembre de 1885, su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena asumió la regencia. Ella estaba embarazada, y la falta de un heredero varón generó incertidumbre. Sin embargo, en mayo de 1886 nació el futuro Alfonso XIII.

El «Pacto del Pardo» y el «Parlamento Largo» de Sagasta (1885-1890)

Para asegurar la estabilidad del país, los líderes de los dos partidos principales, Antonio Cánovas del Castillo (Partido Conservador) y Práxedes Mateo Sagasta (Partido Liberal-Fusionista), acordaron turnarse en el gobierno. Este acuerdo se conoció como el «pacto del Pardo».

El gobierno liberal de Sagasta, que duró casi cinco años, fue muy importante. Durante este tiempo, se aprobaron varias reformas:

- La Ley de Asociaciones (1887): Permitió que las organizaciones de trabajadores actuaran legalmente, impulsando el movimiento obrero en España.

- La Ley del Jurado (1888): Estableció que los ciudadanos pudieran participar en juicios importantes.

- El sufragio universal (masculino) (1890): Permitió votar a todos los hombres mayores de veinticinco años, sin importar sus ingresos. Sin embargo, el sistema de caciques (personas influyentes que controlaban los votos) siguió existiendo, por lo que las elecciones no fueron completamente libres.

La Estabilización del Régimen de la Restauración (1890-1895)

La primera mitad de la década de 1890 fue un periodo de estabilidad para el sistema político de la Restauración. Los partidos conservador y liberal se turnaban en el poder de forma pacífica.

El Gobierno Conservador de Cánovas del Castillo (1890-1892)

En julio de 1890, Antonio Cánovas del Castillo formó gobierno. Su gobierno mantuvo las reformas liberales, lo que ayudó a consolidar el sistema. Una medida importante fue el Arancel Cánovas de 1891, que protegía la industria española con impuestos a los productos extranjeros.

Durante este periodo, surgieron nuevas fuerzas políticas como la Unió Catalanista, que defendía el nacionalismo catalán, y el nacionalismo vasco, impulsado por Sabino Arana.

La Vuelta de los Liberales al Poder (1893-1895): Incidentes Anarquistas

En diciembre de 1892, Sagasta volvió al gobierno. Su mandato estuvo marcado por ataques violentos de grupos anarquistas. Uno de los más trágicos fue el lanzamiento de una bomba en el Teatro del Liceo de Barcelona en noviembre de 1893, que causó muchas víctimas.

La Crisis de Final de Siglo (1895-1902)

La crisis de finales de siglo estuvo marcada por la guerra de Independencia cubana que comenzó en febrero de 1895. En España, continuaron los ataques anarquistas, como el de la procesión del Corpus en Barcelona en junio de 1896, que también causó muertos y heridos. La represión que siguió fue muy dura, con detenciones masivas y acusaciones de malos tratos.

En agosto de 1897, el presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, fue asesinado por un anarquista italiano. Práxedes Mateo Sagasta tuvo que hacerse cargo del gobierno.

La Guerra de Cuba (1895-1898)

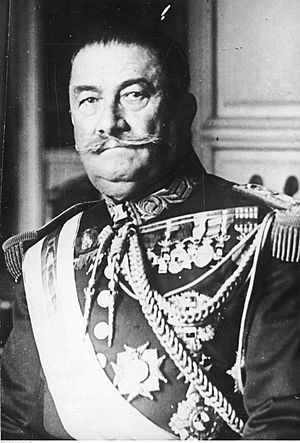

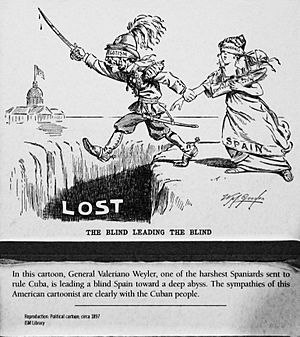

En 1895, Cuba inició una nueva lucha por su independencia. España envió un gran número de soldados. El general Valeriano Weyler aplicó una política de "reconcentración" de la población rural para cortar el apoyo a los independentistas, lo que causó mucho sufrimiento.

En 1896, también hubo una insurrección en Filipinas, que fue controlada en 1897.

En 1897, Sagasta destituyó a Weyler e intentó dar más autonomía a Cuba, pero ya era demasiado tarde.

La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y sus Consecuencias

Estados Unidos tenía intereses económicos en Cuba y apoyaba la causa independentista. En febrero de 1898, el acorazado estadounidense Maine se hundió en el puerto de La Habana. Esto llevó a que Estados Unidos declarara la guerra a España en abril.

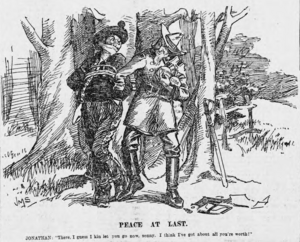

La guerra hispano-estadounidense fue corta. Las flotas españolas fueron hundidas en Filipinas y Cuba. Poco después, Estados Unidos ocupó Puerto Rico.

El Tratado de París de 1898, firmado en diciembre, puso fin a la guerra. España reconoció la independencia de Cuba y cedió a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Al año siguiente, España vendió a Alemania sus últimas islas en el Pacífico.

La derrota fue un golpe duro para España, pero el sistema político de la Restauración logró superarlo. La guerra impulsó el regreso de capitales a España, lo que ayudó al desarrollo de industrias como la del acero, química y eléctrica.

Los Gobiernos «Regeneracionistas» (1898-1902)

Después de la derrota de 1898, surgió el regeneracionismo, una corriente de pensamiento que buscaba "regenerar" España para evitar nuevos "desastres". Intelectuales como Joaquín Costa criticaron el sistema político y propusieron reformas. Costa, en su obra Oligarquía y caciquismo, defendió la necesidad de un "cirujano de hierro" para acabar con el sistema de caciquismo y promover el cambio.

En marzo de 1899, Francisco Silvela, el nuevo líder conservador, asumió el gobierno. Impulsó reformas, como una reforma fiscal para mejorar las finanzas del Estado. Sin embargo, su gobierno cayó por desacuerdos internos.

En marzo de 1901, Práxedes Mateo Sagasta volvió a presidir el gobierno, que sería el último de la Regencia y el primero del reinado personal de Alfonso XIII.

El Reinado Personal de Alfonso XIII (1902-1923)

Los Primeros Años (1902-1907): Divisiones Políticas y la Intervención del Rey

Cuando Alfonso XIII subió al trono en mayo de 1902, los partidos políticos estaban divididos. Los líderes históricos habían desaparecido, lo que llevó a luchas internas por el poder. Esto causó mucha inestabilidad en los gobiernos.

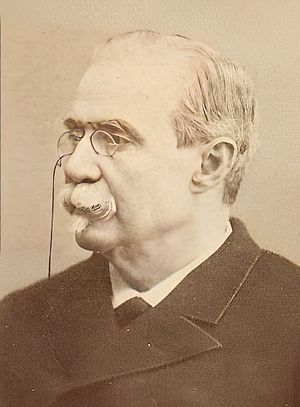

El joven rey Alfonso XIII comenzó a intervenir cada vez más en la vida política, lo que generó tensiones con los gobiernos. Un ejemplo fue en diciembre de 1904, cuando se negó a aprobar un nombramiento militar, lo que obligó al presidente del gobierno, Antonio Maura, a dimitir.

Otro incidente importante fue el de los hechos del ¡Cu-Cut! en noviembre de 1905. Un grupo de militares asaltó la redacción de una revista satírica catalanista en Barcelona. El rey apoyó a los militares, lo que llevó a la dimisión del gobierno liberal y a la aprobación de la "Ley de jurisdicciones", que ponía los delitos contra el Ejército bajo la justicia militar.

En respuesta a esto, en Cataluña se formó una coalición de partidos llamada Solidaridad Catalana en mayo de 1906, que logró un gran éxito en las elecciones de 1907.

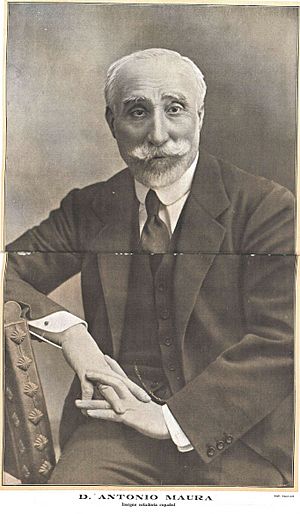

El «Gobierno Largo» de Antonio Maura (1907-1909)

En enero de 1907, el líder conservador Antonio Maura formó gobierno. Maura impulsó una «revolución desde arriba», buscando modernizar el país y acabar con el caciquismo.

Una de sus principales medidas fue la nueva ley electoral de 1907, que buscaba hacer las elecciones más "sinceras", aunque el fraude electoral siguió existiendo. También intentó reformar la administración local para dar más autonomía a los ayuntamientos, pero no lo logró.

El gobierno de Maura también se preocupó por la cuestión social, aprobando leyes para mejorar las condiciones de trabajo y creando el Instituto Nacional de Previsión.

Sin embargo, su gobierno cayó debido a la Semana Trágica de Barcelona en julio de 1909. Las protestas contra el envío de tropas a la guerra de Marruecos se convirtieron en un motín anticlerical. La represión fue muy dura, con muchos muertos y detenidos. La ejecución del pedagogo Francisco Ferrer Guardia generó una gran indignación en Europa.

La oposición política, especialmente el Partido Liberal, aprovechó la situación para pedir la dimisión de Maura. El rey aceptó su dimisión en octubre de 1909.

Los Liberales en el Poder (1909-1913): Las Reformas de Canalejas

En febrero de 1910, José Canalejas se convirtió en presidente del gobierno. Su proyecto era una «regeneración democrática» que buscaba modernizar el Estado.

Canalejas intentó reducir la influencia de las órdenes religiosas con la Ley del Candado (1910), que limitaba la creación de nuevas órdenes. También abordó la cuestión social promoviendo la negociación entre trabajadores y empresarios y mejorando las condiciones laborales.

En 1912, se estableció el servicio militar obligatorio, lo que puso fin a la "redención en metálico" que permitía a los ricos evitar el servicio militar pagando.

Canalejas también trató la cuestión catalana, proponiendo la creación de la Mancomunidad de Cataluña, una institución que agruparía a las cuatro diputaciones catalanas.

En política exterior, logró asegurar el control español en el protectorado español de Marruecos y negoció con Francia el establecimiento definitivo del protectorado. Sin embargo, José Canalejas fue asesinado por un anarquista en Madrid en noviembre de 1912. Su muerte dejó al Partido Liberal sin un líder fuerte.

La Vuelta de los Conservadores al Poder (1913-1915): Divisiones Internas

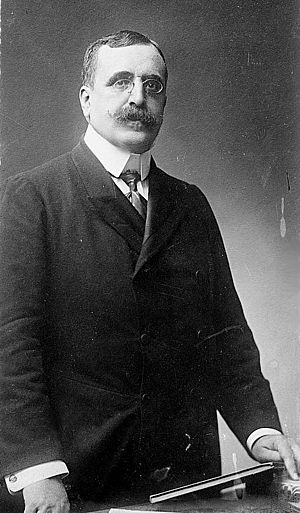

Tras la muerte de Canalejas, el Partido Liberal se dividió. El rey nombró a Eduardo Dato como presidente del gobierno. Sin embargo, el Partido Conservador también estaba dividido, ya que su líder, Antonio Maura, se había distanciado del sistema de turnos.

La división de los partidos principales hizo que el rey interviniera más en la política, actuando como un "árbitro" entre las facciones.

En este contexto de crisis, surgió el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, que proponía una monarquía democrática.

La Crisis de la Restauración (1914-1923)

El Inicio de la Crisis y el Impacto de la Primera Guerra Mundial

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el gobierno de Eduardo Dato decidió que España se mantuviera neutral. Esta neutralidad tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. La producción industrial española creció mucho, pero también se disparó la inflación y hubo escasez de productos básicos. Esto provocó protestas y un aumento de los conflictos laborales.

La Vuelta de los Liberales y el Aumento de la Conflictividad Social (1915-1917)

En diciembre de 1915, el liberal conde de Romanones asumió el gobierno. Tuvo que enfrentar una creciente conflictividad social, con huelgas organizadas por los sindicatos CNT y UGT.

La Crisis de 1917

La crisis de 1917 fue una de las más graves de la Restauración. Comenzó con las "Juntas de Defensa", organizaciones de militares que reclamaban mejoras salariales y protestaban por los ascensos rápidos en Marruecos. El rey Alfonso XIII apoyó a los militares, lo que llevó a la dimisión del gobierno liberal y a la suspensión de las garantías constitucionales.

En este contexto, el líder catalanista Francesc Cambó convocó una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona para exigir la reapertura de las Cortes y una mayor autonomía para Cataluña. La asamblea fue disuelta por el gobierno.

Mientras tanto, los sindicatos preparaban una huelga general. Los socialistas la convocaron para derrocar la monarquía, pero la huelga fracasó. Las "Juntas de Defensa" apoyaron al gobierno en la represión. La crisis de 1917, aunque grave, no acabó con el régimen, pero mostró su debilidad.

La «Salida» de la Crisis de 1917: Gobiernos de Concentración (1917-1918)

Para salir de la crisis, se formó un «gobierno de concentración» en noviembre de 1917, que incluyó a conservadores, liberales y catalanistas. Este gobierno intentó celebrar elecciones "limpias", pero la división de los partidos continuó.

En marzo de 1918, el rey Alfonso XIII amenazó con abdicar si los líderes políticos no formaban otro gobierno de unidad. Así nació el "Gobierno Nacional" presidido por Antonio Maura, que incluyó a todos los líderes de los partidos principales y a Francesc Cambó. Este gobierno concedió amnistía a líderes socialistas y aprobó algunas reformas, pero no logró aprobar los presupuestos y Maura dimitió.

La «Cuestión Regional»

La campaña por la autonomía para Cataluña, impulsada por Francesc Cambó y la Liga Regionalista, generó una fuerte reacción del nacionalismo español. Las diputaciones castellanas se opusieron a la autonomía catalana, defendiendo la "unidad nacional".

El rey cambió su postura y apoyó a las provincias castellanas. El proyecto de autonomía para Cataluña fue rechazado en las Cortes. Cambó, en protesta, retiró a los diputados catalanes del Congreso.

El nacionalismo vasco también apoyó las aspiraciones catalanas y reclamó una amplia autonomía basada en sus antiguos fueros, pero su propuesta también fue rechazada.

El Impacto de la «Revolución de Octubre»: El «Trienio Bolchevique» y la «Guerra Social» en Cataluña

El triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia tuvo un gran impacto en el movimiento obrero español.

En Andalucía, entre 1918 y 1920, hubo muchas movilizaciones de jornaleros, conocidas como el «trienio bolchevique», con huelgas y ocupaciones de fincas. La represión fue muy dura.

En Cataluña, se produjo una «guerra social» con enfrentamientos violentos entre trabajadores y empresarios. La huelga de la Canadiense en febrero de 1919 dejó a Barcelona sin servicios básicos. El gobierno intentó negociar, pero la presión de los empresarios y el apoyo del rey a la mano dura llevaron a una fuerte represión.

La violencia se intensificó con ataques de pistoleros sindicalistas y patronales. En 1921, el presidente del gobierno, Eduardo Dato, fue asesinado en Madrid por anarquistas. La represión contra la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) aumentó. En 1923, también fueron asesinados Salvador Seguí, líder de la CNT, y el arzobispo de Zaragoza.

El «Desastre de Annual» y sus Consecuencias (1921-1922)

Después de la Primera Guerra Mundial, España intentó controlar todo el protectorado español de Marruecos. En 1921, las tropas españolas, bajo el mando del general Manuel Fernández Silvestre, avanzaron en la zona oriental, pero fueron atacadas por las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim.

El «desastre de Annual» fue una derrota militar terrible. Miles de soldados españoles murieron. La opinión pública se conmocionó y se pidieron responsabilidades. El rey Alfonso XIII fue acusado de haber animado al general Silvestre a actuar de forma imprudente.

Para enfrentar la crisis, el rey recurrió de nuevo a Antonio Maura, quien formó un «gobierno de concentración». Se abrió una investigación sobre las responsabilidades del desastre, conocida como el Expediente Picasso, que denunció la corrupción y la falta de preparación militar.

El debate sobre las responsabilidades causó la caída del gobierno de Maura. El siguiente gobierno, presidido por José Sánchez Guerra, intentó someter a los militares al poder civil.

El Último Gobierno Constitucional de la Monarquía de Alfonso XIII (diciembre de 1922-septiembre de 1923)

El último gobierno constitucional, presidido por Manuel García Prieto, intentó seguir con el proceso de responsabilidades y reafirmar el poder civil sobre los militares. También propuso una ambiciosa reforma del sistema político. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en Barcelona, poniendo fin al régimen liberal de la Restauración. El rey Alfonso XIII no se opuso al golpe.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

La «Dictadura con Rey»

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en Cataluña. El rey Alfonso XIII aceptó el golpe, lo que significó que dejó de actuar como un monarca constitucional. Primo de Rivera dijo que su gobierno sería temporal, pero duró más de seis años.

El Directorio Militar (1923-1925)

El Restablecimiento de la «Paz Social»

La primera medida del Directorio Militar fue reemplazar a las autoridades civiles por militares y declarar el estado de guerra, lo que suspendió las libertades individuales. Esto llevó a una reducción drástica de la violencia y las huelgas.

Primo de Rivera intentó atraer a los socialistas, lo que causó divisiones en el PSOE. Sin embargo, la CNT (anarquista) fue reprimida y pasó a la clandestinidad.

El «Descuaje del Caciquismo»

Primo de Rivera se propuso acabar con el caciquismo, el sistema de control político local. Los nuevos gobernadores militares investigaron casos de corrupción. Sin embargo, muchos antiguos caciques se unieron al nuevo partido de la Dictadura, la Unión Patriótica.

En enero de 1924, se disolvieron las diputaciones provinciales, excepto las del País Vasco y Navarra.

La Unión Patriótica: Un Partido «Apolítico»

En abril de 1924, nació la Unión Patriótica, un partido creado por el propio Primo de Rivera. Se definía como un partido "apolítico" que buscaba el orden y la buena administración. Su lema era «Patria, Religión y Monarquía».

El Reforzamiento del Nacionalismo Español y la Lucha contra el «Separatismo»

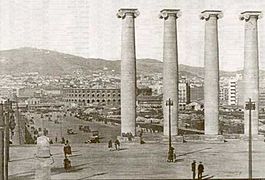

La Dictadura adoptó un nacionalismo español autoritario. Se persiguieron los símbolos y las instituciones de otros nacionalismos, como el catalán. Se prohibió el uso del catalán en actos oficiales y se cerraron instituciones que se resistían. Esto generó un gran rechazo en Cataluña.

-

Las cuatro columnas que representaban las cuatro barras de la bandera catalana, obra del arquitecto Puig i Cadafalch.

-

Las cuatro columnas en la actualidad vistas desde el Palacio Nacional de Montjuic.

La Pacificación de Marruecos

Primo de Rivera inicialmente quería retirar las tropas de Marruecos, lo que causó malestar entre los militares "africanistas". Sin embargo, un ataque de Abd el-Krim a las posiciones francesas en 1925 llevó a Francia a colaborar con España.

Esta colaboración culminó en el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, una operación militar exitosa que puso fin a la rebelión rifeña. En 1927, Marruecos estaba completamente pacificado. Esta victoria fue el mayor éxito de la Dictadura.

El Directorio Civil (1925-1930)

El Nacimiento del Directorio Civil

El éxito en Marruecos permitió a Primo de Rivera dar un paso más y formar un gobierno de tipo civil en diciembre de 1925, aunque él mismo y otros militares clave mantuvieron puestos importantes. Esto demostró su intención de permanecer en el poder.

La Fracasada Institucionalización del Régimen

Primo de Rivera intentó dar estabilidad a su régimen creando la Organización Corporativa Nacional (OCN) en 1926, que regulaba las relaciones laborales bajo la supervisión del Estado. También convocó una Asamblea Nacional Consultiva en 1927 para elaborar una nueva Constitución, pero esta asamblea no fue elegida democráticamente y su proyecto de Constitución no satisfizo a nadie.

La Política Exterior

El éxito en Marruecos impulsó una política exterior más ambiciosa. Primo de Rivera intentó que Tánger se integrara en el protectorado español y que España tuviera un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones, pero no lo logró.

Luego, reorientó su política hacia Portugal y Hispanoamérica, buscando estrechar lazos culturales y económicos. Un ejemplo fue el vuelo del hidroavión Plus Ultra a Buenos Aires en 1926.

La Política Económica

La Dictadura se centró en los logros económicos, que se beneficiaron de la buena situación internacional de los "Felices Años Veinte". Se impulsó una mayor intervención del Estado en la economía, con la creación de empresas como CAMPSA (petróleo) y la Compañía Telefónica Nacional de España. También se realizaron grandes obras públicas, como carreteras y ferrocarriles.

Para financiar este gasto, se recurrió a la emisión de deuda, lo que aumentó el endeudamiento del país.

La Caída de la Dictadura

A mediados de 1928, la Dictadura comenzó a decaer. Primo de Rivera estaba enfermo, y el régimen no logró establecerse de forma duradera. La oposición creció, y un sector del Ejército comenzó a conspirar contra él.

La Dictadura perdió el apoyo de muchos sectores sociales y políticos que inicialmente la habían respaldado, como los nacionalistas, empresarios, intelectuales y universitarios. El rey Alfonso XIII también empezó a distanciarse de Primo de Rivera.

Hubo varios intentos de golpe de Estado para restaurar el sistema constitucional. El más conocido fue la Sanjuanada. También hubo un intento de invasión desde Francia liderado por Francesc Macià.

Ante la pérdida de apoyos, Primo de Rivera intentó buscar el respaldo del Ejército, pero la respuesta fue tibia. Finalmente, presentó su dimisión al rey en enero de 1930, quien la aceptó. Primo de Rivera falleció poco después en París. El rey nombró al general Dámaso Berenguer para intentar volver a la normalidad constitucional.

La «Dictablanda» del General Berenguer

El gobierno del general Dámaso Berenguer intentó restaurar la normalidad constitucional, pero fue difícil. La monarquía se había vinculado a la Dictadura, y ahora que esta había caído, la monarquía también estaba en una situación delicada.

Los partidos políticos tradicionales habían desaparecido, y Berenguer tuvo problemas para formar gobierno. La lentitud de las reformas hizo que la prensa llamara a este periodo la "dictablanda". Muchos políticos se distanciaron de la monarquía, y algunos se unieron al movimiento republicano.

La monarquía perdió el apoyo de la clase media y de los intelectuales. Solo la Iglesia católica y parte del Ejército seguían apoyándola. Los cambios sociales y la identificación entre Dictadura y Monarquía impulsaron el crecimiento del republicanismo en las ciudades.

En agosto de 1930, se firmó el Pacto de San Sebastián, un acuerdo entre republicanos y socialistas para poner fin a la monarquía y proclamar la Segunda República Española. Se formó un "comité revolucionario" para organizar una huelga general y una insurrección militar.

Sin embargo, la insurrección militar fracasó porque los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevaron en Jaca tres días antes de lo previsto. Fueron fusilados, convirtiéndose en "mártires" para la causa republicana.

El Gobierno del Almirante Aznar y la Caída de la Monarquía

A pesar del fracaso de la insurrección, el general Berenguer se vio obligado a convocar elecciones. En febrero de 1931, el rey nombró al almirante Juan Bautista Aznar como nuevo presidente. El gobierno de Aznar propuso un calendario electoral: primero elecciones municipales el 12 de abril, y luego elecciones a Cortes Constituyentes.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se interpretaron como un plebiscito sobre la monarquía. Las candidaturas republicano-socialistas ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia. El 14 de abril, se proclamó la Segunda República Española desde los ayuntamientos. El rey Alfonso XIII se vio obligado a abandonar el país. El "comité revolucionario" se convirtió en el Primer Gobierno Provisional de la Segunda República Española.

Responsabilidades

Una de las primeras decisiones de las Cortes Constituyentes de la Segunda República fue crear una Comisión de Responsabilidades para investigar las acciones de la Dictadura de Primo de Rivera y del rey Alfonso XIII.

En noviembre de 1931, las Cortes declararon a Alfonso XIII culpable de «alta traición» por haber actuado contra la Constitución. Fue despojado de sus títulos y bienes en España.

En diciembre de 1932, los exministros de la Dictadura de Primo de Rivera fueron condenados a confinamiento e inhabilitación, pero ninguno cumplió la sentencia, ya que estaban en el extranjero y fueron amnistiados en 1934.