Periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII para niños

El periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII fue la primera etapa del gobierno personal del rey Alfonso XIII. Comenzó en mayo de 1902, cuando subió al trono, y terminó en septiembre de 1923, con el golpe de Estado de Primo de Rivera. Se le llama "constitucional" porque durante este tiempo, el rey debía seguir las reglas de la Constitución de 1876, que era la ley principal de España en ese momento.

Sin embargo, durante este periodo, el sistema político no logró convertirse en una verdadera Monarquía parlamentaria, como las que existen hoy en día. Esto se debió, en parte, a que el rey Alfonso XIII no se limitó a un papel simbólico. En cambio, participó activamente en la política, especialmente en asuntos militares, gracias a los poderes que le daba la Constitución. Su intervención fue muy importante, sobre todo cuando los partidos políticos no estaban muy unidos.

En estos años, la sociedad española experimentó muchos cambios. Surgieron movimientos de trabajadores que buscaban mejores condiciones, y las regiones como Cataluña y el País Vasco empezaron a pedir más autonomía. También hubo intentos de modernizar el sistema político, pero resultaron difíciles de llevar a cabo. España se parecía más a otros países europeos de segundo nivel que estaban entrando en una época de política de masas, con más gente participando y expresando sus ideas.

Contenido

- El Reinado de Alfonso XIII: Un Periodo de Cambios

- La Crisis de la Restauración (1914-1923)

- El Impacto de la Primera Guerra Mundial en España

- La Vuelta de los Liberales y la Conflictividad Social (1915-1917)

- La Crisis de 1917

- La «Cuestión Regional»

- La Conflictividad Social y la Revolución Rusa

- El «Desastre de Annual» y sus Consecuencias (1921-1922)

- El Último Gobierno Constitucional (diciembre de 1922-septiembre de 1923)

El Reinado de Alfonso XIII: Un Periodo de Cambios

Los Primeros Años del Rey (1902-1907)

Alfonso XIII Sube al Trono

Alfonso XIII comenzó su reinado el 17 de mayo de 1902, al cumplir los dieciséis años, y juró la Constitución de 1876. Madrid se llenó de celebraciones, con desfiles, música y eventos deportivos, como un campeonato de fútbol que dio origen a la Copa del Rey. Al salir del palacio para ir al Congreso, un hombre se acercó al carruaje del rey, pero fue rápidamente controlado por sus guardias.

Al día siguiente, el joven rey inauguró el Monumento a Alfonso XII en el Parque del Retiro. También envió mensajes al Papa, destacando la fe religiosa de España y su deseo de mantener una buena relación con la Iglesia.

Los grupos republicanos y nacionalistas no recibieron al nuevo rey con el mismo entusiasmo. El diario "El País" criticó a las monarquías extranjeras. En el País Vasco, el líder nacionalista Sabino Arana fue encarcelado por enviar un telegrama de felicitación al presidente de Estados Unidos por reconocer la independencia de Cuba. En Cataluña, la Lliga Regionalista logró que el Ayuntamiento de Barcelona destinara el dinero de las celebraciones reales a las fiestas patronales, como protesta por la política del gobierno contra el catalanismo.

En Barcelona, mientras Madrid festejaba, la ciudad había estado bajo un estado de guerra debido a una huelga general en febrero de 1902. Hubo muchos incidentes violentos, con personas que perdieron la vida o resultaron heridas, y cientos de encarcelados.

Desafíos Políticos y el Sistema de Caciques

Cuando Alfonso XIII subió al trono, el gobierno estaba dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal. Tras su muerte en 1903, le sucedió Francisco Silvela, líder del Partido Conservador. Era costumbre que el partido en el poder convocara elecciones para asegurarse una mayoría en el Parlamento. Silvela prometió elecciones "sinceras", lo que permitió a los republicanos ganar en algunas ciudades importantes.

Este éxito republicano no fue bien visto en la Corte, y Silvela dimitió. La desaparición de los líderes históricos provocó luchas internas en ambos partidos, el Liberal y el Conservador, para ver quién los dirigiría. Esto llevó a una gran inestabilidad, con muchos cambios de gobierno en pocos años.

El sistema político, basado en el "turnismo" (la alternancia de los dos grandes partidos en el poder) y el "caciquismo" (el control de las elecciones por personas influyentes en cada zona), empezó a mostrar debilidades. En Cataluña, la gente logró poner fin al caciquismo en Barcelona, y los resultados electorales empezaron a reflejar más la opinión de los votantes, con el ascenso de partidos catalanistas y republicanos.

La Intervención del Nuevo Rey

Alfonso XIII subió al trono en un momento en que muchos pedían la "regeneración" de España, es decir, su mejora y modernización. El joven rey quería ser un monarca que "se llenara de gloria regenerando la Patria".

Desde el principio, Alfonso XIII mostró interés en ejercer sus poderes, especialmente en temas militares, como le permitía la Constitución. Se comportaba "como si en su vida no hubiera hecho otra cosa que presidir ministros". Sus anotaciones en viajes oficiales muestran su atención a los detalles militares.

Aunque hubo desacuerdos en otros temas, las cuestiones militares fueron las que causaron más fricciones entre el rey y los gobiernos. Por ejemplo, en 1903, el ministro de Hacienda dimitió por la oposición del rey a reducir el número de militares.

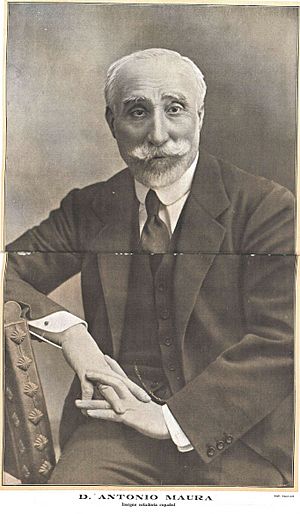

A partir de 1903, comenzaron las críticas a la intervención del rey en la política. Algunos periódicos señalaron que las decisiones parecían depender más de la voluntad del rey que de los debates parlamentarios. El primer caso importante de intervención del rey ocurrió en diciembre de 1904, cuando se negó a aprobar el nombramiento del jefe del Estado Mayor del Ejército, lo que obligó al presidente del gobierno, Antonio Maura, a dimitir.

Este episodio demostró que los militares podían presionar al rey y que la Corona no siempre se ajustaba a un papel puramente simbólico, sino que tomaba decisiones importantes.

La "Cuestión Religiosa": Iglesia y Estado

A principios del siglo XX, la relación entre la Iglesia Católica y el Estado se convirtió en un tema central. Hubo un enfrentamiento entre quienes defendían el papel tradicional de la Iglesia (clericales) y quienes querían un Estado más independiente de ella (anticlericales).

Los liberales, considerados "anticlericales", querían controlar el crecimiento de las órdenes religiosas. Los conservadores, más "clericales", apoyaban a la Iglesia. Incluso dentro de los partidos había diferencias. Por ejemplo, el liberal José Canalejas defendía la independencia del Estado frente a la Iglesia.

En Valencia, un bastión republicano, hubo conflictos por el intento de nombrar a un arzobispo que la izquierda consideraba demasiado "clerical". Los republicanos de Vicente Blasco Ibáñez eran conocidos por sus protestas contra las procesiones religiosas.

Los Hechos del "¡Cu-cut!" y la Ley de Jurisdicciones

El 25 de noviembre de 1905, un grupo de militares asaltó en Barcelona la redacción de la revista satírica catalanista "¡Cu-Cut!" por una viñeta que se burlaba del ejército. También atacaron el diario La Veu de Catalunya. Esto causó una gran conmoción.

El gobierno liberal intentó controlar a los militares, pero el rey Alfonso XIII apoyó al Ejército, lo que obligó al presidente del gobierno, Eugenio Montero Ríos, a dimitir. El nuevo gobierno, presidido por Segismundo Moret, aprobó rápidamente la "Ley de jurisdicciones" en 1906. Esta ley permitía que los delitos contra la Patria y el Ejército fueran juzgados por tribunales militares.

Esta ley dio mucho poder a los militares y sentó un precedente peligroso: el gobierno cedió ante la insubordinación militar. Esto debilitó el poder civil frente al militarismo. En respuesta, en Cataluña se formó una gran coalición llamada Solidaritat Catalana, que obtuvo un gran triunfo en las elecciones de 1907, demostrando que la "cuestión catalana" se había convertido en un problema importante para España.

El «Gobierno Largo» de Antonio Maura (1907-1909)

La Caída de Moret y el Ascenso de Maura

Tras la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, el Partido Liberal entró en crisis, y en enero de 1907, el rey llamó a Antonio Maura, líder del Partido Conservador, para formar gobierno. Maura obtuvo una gran mayoría en el Parlamento en las elecciones, aunque los liberales protestaron por el reparto de escaños. La coalición catalanista Solidaritat Catalana también logró un triunfo arrollador.

El Proyecto de «Revolución desde Arriba»

Entre 1907 y 1909, Maura intentó una "revolución desde arriba", es decir, reformar el sistema político desde el propio gobierno para acabar con el caciquismo y lograr el apoyo popular a la monarquía. Creía que esto beneficiaría a la Corona, la Iglesia y el orden social.

Una de sus medidas más importantes fue una nueva ley electoral en 1907. Esta ley buscaba acabar con el fraude electoral, por ejemplo, haciendo que el censo electoral fuera controlado por una institución oficial y no por los ayuntamientos. También se introdujo el voto obligatorio. Sin embargo, la ley no logró su objetivo por completo, ya que se mantuvo un sistema que facilitaba el control de los resultados.

Maura también propuso una reforma de la administración local para dar más autonomía a los ayuntamientos y diputaciones, pero este proyecto no fue aprobado. Se preocupó por la "cuestión social", impulsando leyes sobre el descanso dominical, el trabajo de mujeres y niños, y la creación del Instituto Nacional de Previsión.

Su ministro de Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel, aplicó una política de orden público muy estricta. Propuso una ley para reprimir el terrorismo que permitía cerrar periódicos y centros anarquistas sin orden judicial, lo que fue muy criticado por republicanos y socialistas.

La Semana Trágica y la Caída de Maura

En 1909, España y Francia tenían zonas de influencia en Marruecos. Cuando unos trabajadores españoles fueron atacados en el Rif, el gobierno decidió enviar refuerzos militares desde la península, incluyendo a muchos reservistas casados y con hijos. Esto provocó una ola de protestas contra la guerra en Marruecos, que culminó con los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona.

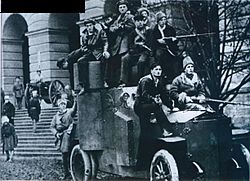

El 26 de julio de 1909, estalló una huelga general en Barcelona que se extendió a otras ciudades catalanas. La huelga se convirtió en un motín anticlerical, con ataques a tranvías y la quema de edificios religiosos. La rebelión no se extendió al resto de España.

En una semana, hubo muchas personas que perdieron la vida o resultaron heridas, y se quemaron decenas de edificios religiosos. La represión fue muy dura, con encarcelamientos y condenas a muerte. La ejecución del pedagogo Francisco Ferrer Guardia, acusado de ser responsable de los sucesos, causó una gran indignación en toda Europa.

La protesta internacional fue aprovechada por el Partido Liberal para lanzar una campaña contra el gobierno de Maura, con el lema "Maura, no". El PSOE se unió a esta alianza, y por primera vez, un socialista, Pablo Iglesias Possé, fue elegido diputado en el Parlamento en 1910.

Finalmente, el 22 de octubre de 1909, el rey aceptó la dimisión de Maura y nombró a Segismundo Moret como nuevo presidente. Esto fue un hecho inusual, ya que el partido en la oposición había logrado la caída del gobierno en el poder mediante una campaña popular. Maura consideró que esto rompía el pacto en el que se basaba el sistema político de la Restauración.

Los Liberales en el Poder (1909-1913): Las Reformas de Canalejas

El Proyecto de «Regeneración Democrática» de Canalejas

El gobierno de Moret duró pocos meses, y en febrero de 1910, el rey nombró a José Canalejas como nuevo presidente del gobierno. El proyecto de Canalejas buscaba una "regeneración democrática" y una monarquía más activa, similar a la británica o italiana. El rey Alfonso XIII se entendió muy bien con Canalejas.

Canalejas abordó todos los problemas del momento, incluyendo la "cuestión religiosa". Quería lograr una separación "amistosa" entre la Iglesia y el Estado. Para ello, propuso reducir el poder de las órdenes religiosas. En diciembre de 1910, se aprobó la "Ley del Candado", que prohibía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas durante dos años. Sin embargo, esta ley tuvo poco efecto, ya que la ley definitiva nunca se aprobó. A pesar de ser católico, Canalejas fue visto como un enemigo de la religión.

El rey Alfonso XIII intentó moderar la política religiosa de Canalejas y mantener buenas relaciones con el Vaticano. Su presencia en un Congreso Eucarístico Internacional causó controversia, ya que algunos lo interpretaron como un desacuerdo con la política de su propio gobierno.

La Cuestión Social y el Orden Público

El gobierno de Canalejas tuvo más éxito en las reformas para abordar la "cuestión social", es decir, los problemas de los trabajadores. Canalejas creía en la negociación entre patronos y obreros y promovió el papel del Instituto de Reformas Sociales. También impulsó medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera.

Durante su gobierno, aumentaron las huelgas debido al crecimiento de las organizaciones obreras. El PSOE y su sindicato UGT se expandieron rápidamente, y en 1910 nació la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), una importante organización anarcosindicalista. El gobierno alternó la negociación con la represión, como en la huelga general de 1911.

Canalejas también se ocupó de dos demandas populares: la abolición de los impuestos indirectos sobre productos básicos, conocidos como "consumos", y las desigualdades en el servicio militar. Los "consumos" fueron eliminados, aunque con dificultad. En 1912, se estableció el servicio militar obligatorio en tiempo de guerra, poniendo fin a la "redención en metálico" (pagar para no hacer el servicio). Sin embargo, en tiempo de paz, se crearon los "soldados de cuota", que podían reducir su servicio pagando una cantidad de dinero.

La Cuestión Regional y el Problema de Marruecos

Canalejas cambió su postura sobre la autonomía regional y propuso la creación de la Mancomunidad de Cataluña, que uniría a las cuatro diputaciones catalanas. Este proyecto fue aprobado por el Congreso en 1912, pero no entró en vigor hasta después de su muerte.

También logró asegurar el control de la zona de influencia española en Marruecos, lo que permitió negociar con Francia el establecimiento definitivo del protectorado español de Marruecos. Fue entonces cuando el rey empezó a interesarse y a intervenir más en la política española sobre Marruecos.

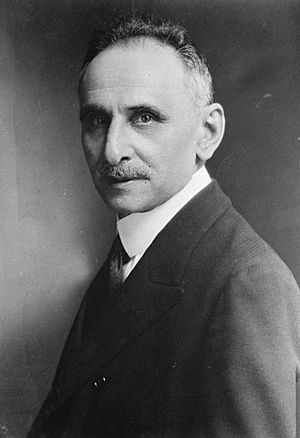

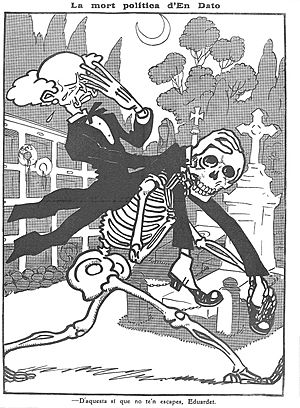

El Asesinato de Canalejas

El 12 de noviembre de 1912, José Canalejas fue asesinado por un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid. Su muerte fue un golpe muy duro para la política española, ya que dejó al Partido Liberal sin un líder fuerte, lo que contribuyó a la crisis del sistema político de la Restauración.

La Vuelta de los Conservadores al Poder (1913-1915)

La División de los Partidos Políticos

Tras el asesinato de Canalejas, el rey nombró presidente del gobierno al liberal conde de Romanones. Esta decisión dividió al Partido Liberal. El Partido Conservador también estaba fracturado, ya que su líder, Antonio Maura, había roto con el sistema de alternancia en el poder. Maura creía que el rey debería haber nombrado a un conservador tras la muerte de Canalejas.

La división de los partidos hizo que el rey Alfonso XIII tuviera un papel aún más importante como "árbitro" entre las diferentes facciones. En 1914, el gobierno de Eduardo Dato aprobó un decreto que permitía a los militares dirigirse directamente al rey, sin pasar por el ministro de Guerra, lo que reforzó la influencia del monarca en el ejército.

La Alternativa del Partido Reformista

En enero de 1913, el rey recibió en Palacio a tres importantes intelectuales republicanos, un hecho muy inusual. Esto se interpretó como una apertura hacia el nuevo Partido Reformista, liderado por Melquiades Álvarez. Este partido estaba formado por republicanos que estaban dispuestos a aceptar la monarquía si esta se transformaba en una democracia. Creían que la forma de gobierno era "accidental" y que lo importante era lograr la democracia.

Jóvenes intelectuales como José Ortega y Gasset apoyaron este proyecto, argumentando que el sistema político tradicional estaba agotado y que era necesario un cambio.

La Crisis de la Restauración (1914-1923)

El Impacto de la Primera Guerra Mundial en España

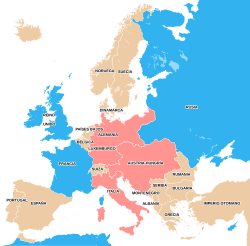

Triple Entente

Triple Alianza

Países neutrales

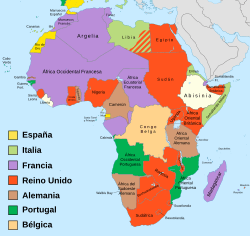

Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó en agosto de 1914, el gobierno conservador de Eduardo Dato decidió que España se mantuviera neutral. La mayoría de los líderes españoles y el rey Alfonso XIII estuvieron de acuerdo, ya que España no tenía motivos ni recursos para entrar en el conflicto.

La neutralidad tuvo grandes consecuencias económicas y sociales. Impulsó la industria española, que encontró nuevos mercados. Sin embargo, los precios de los productos básicos se dispararon, mientras que los salarios no subían al mismo ritmo. Esto provocó escasez de alimentos y muchos conflictos laborales, con huelgas de los sindicatos CNT y UGT que pedían mejoras salariales.

La Vuelta de los Liberales y la Conflictividad Social (1915-1917)

En diciembre de 1915, el liberal conde de Romanones asumió el gobierno. Su ministro de Hacienda, Santiago Alba Bonifaz, propuso un impuesto extraordinario sobre los beneficios de la guerra para financiar obras públicas, pero encontró una fuerte oposición de los empresarios.

El gobierno de Romanones también tuvo que enfrentar la creciente conflictividad social. La CNT y la UGT acordaron acciones conjuntas y convocaron una huelga general en diciembre de 1916 para protestar por el aumento de precios. La huelga fue un éxito, y las organizaciones obreras decidieron preparar otra, esta vez "indefinida" y con el objetivo de transformar el país.

En abril de 1917, el gobierno de Romanones cayó debido a su postura sobre el hundimiento de barcos españoles por submarinos alemanes. Le sucedió Manuel García Prieto, pero su gobierno duró poco debido a la crisis provocada por las recién creadas "Juntas de Defensa".

La Crisis de 1917

La crisis de 1917 fue una de las peores que vivió el sistema de la Restauración. Fue causada por el movimiento de las "Juntas de Defensa", organizaciones de militares que pedían mejoras salariales y protestaban por los ascensos rápidos por "méritos de guerra" en Marruecos.

Las Juntas exigían ser reconocidas legalmente, a lo que el gobierno se oponía. El rey Alfonso XIII se puso del lado de las Juntas, lo que obligó al gobierno de García Prieto a dimitir. Se formó un nuevo gobierno conservador, presidido por Eduardo Dato, que aceptó las demandas de las Juntas y suspendió las garantías constitucionales.

Esto significó que, al igual que en 1905-1906, los militares apelaron al rey, y este los apoyó, obligando a dimitir al gobierno. Esto aumentó la influencia de los militares en la política y la militarización del orden público.

En este contexto, el líder catalanista Francesc Cambó reunió a diputados y senadores catalanes en Barcelona para pedir una región autónoma y la reapertura de las Cortes. El gobierno de Dato intentó desprestigiar la reunión, pero la Asamblea de Parlamentarios se llevó a cabo, aunque fue disuelta por las autoridades.

Mientras tanto, los sindicatos obreros preparaban una huelga general. Los socialistas la convocaron por su cuenta, con el objetivo de derrocar la monarquía. Sin embargo, la huelga fracasó, ya que solo tuvo seguimiento en algunas ciudades y las "Juntas de Defensa" se pusieron del lado del orden establecido. La represión fue dura, con muchos muertos y detenidos.

A pesar de la gravedad de la crisis, el sistema de la Restauración demostró una sorprendente resistencia y logró mantenerse por seis años más.

La «Salida» de la Crisis de 1917: Gobiernos de Concentración

Para salir de la crisis, el 1 de noviembre de 1917, se formó por primera vez un "gobierno de concentración" con conservadores, liberales y la Lliga, presidido por Manuel García Prieto. Este gobierno convocó elecciones, pero el resultado fue un Parlamento muy dividido, lo que dificultó la gobernabilidad.

El gobierno de concentración duró pocos meses. Una huelga de funcionarios lo hizo caer. Entonces, el rey Alfonso XIII reunió a todos los líderes de los partidos liberales y conservadores y los amenazó con abdicar si no formaban un nuevo "gobierno de concentración" presidido por Antonio Maura.

Así nació el "Gobierno Nacional" en marzo de 1918, que incluyó a todos los líderes de los partidos principales, además de Francesc Cambó. Este gobierno concedió amnistía a los líderes socialistas encarcelados y aprobó una ley para los funcionarios. Sin embargo, no logró aprobar los presupuestos del Estado, y Maura dimitió en noviembre de 1918.

Tras el fracaso de estos gobiernos de concentración, se volvió a la alternancia entre conservadores y liberales, pero la inestabilidad política continuó. Los partidos estaban muy divididos en facciones, lo que impedía aprobar reformas importantes.

La «Cuestión Regional»

En noviembre de 1918, el gobierno liberal de García Prieto tuvo que enfrentar el problema de la subida de precios. Pero fue la presión de la Lliga, que pedía un estatuto de autonomía para Cataluña, lo que hizo caer al gobierno. El rey encargó entonces el gobierno al conde de Romanones.

Francesc Cambó y la Lliga organizaron una campaña para la "autonomía integral" de Cataluña, que al principio contó con el apoyo del rey. Sin embargo, esta posibilidad provocó una fuerte reacción del nacionalismo español, con manifestaciones en Madrid y otras ciudades. Las diputaciones castellanas defendieron la "unidad nacional" y se opusieron a la autonomía catalana.

El rey cambió de postura y apoyó a las provincias castellanas. En el debate parlamentario, el líder conservador Antonio Maura se opuso a la autonomía catalana, diciendo a los diputados catalanistas que, les gustara o no, eran españoles. En señal de protesta, la mayoría de los diputados y senadores catalanes se retiraron de las Cortes.

Se intentó redactar un proyecto de Estatuto de Autonomía, pero fue muy limitado y no fue aceptable para los catalanes. Finalmente, el gobierno cerró las Cortes en febrero de 1919.

La campaña autonomista catalana encontró apoyo en el nacionalismo vasco, que también pedía una "autonomía integral" para Euskadi. Sin embargo, a partir de 1920, el nacionalismo vasco perdió fuerza electoral debido a la unión de los partidos monárquicos en un frente antinacionalista.

La Conflictividad Social y la Revolución Rusa

Además de la "cuestión regional", España vivió una grave crisis social en Cataluña y en el campo andaluz. Hubo una verdadera "guerra social" con atentados anarquistas y pistoleros a sueldo de los empresarios.

El triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 tuvo un gran impacto en el movimiento obrero español. Aunque las grandes organizaciones obreras no se unieron al movimiento comunista, la Revolución de Octubre se convirtió en un símbolo de movilización para muchos trabajadores.

En Andalucía, entre 1918 y 1920, hubo muchas movilizaciones de jornaleros, conocidas como el "trienio bolchevique". Se produjeron huelgas constantes, con ocupaciones de fincas y enfrentamientos violentos.

En Cataluña, se desató una "guerra social". El conflicto comenzó en febrero de 1919 con la huelga de la Canadiense, una empresa de electricidad en Barcelona. La ciudad se quedó sin luz ni agua. El gobierno intentó negociar, pero la patronal exigió mano dura. El rey Alfonso XIII apoyó la postura de la patronal.

El conflicto degeneró en una espiral de violencia entre pistoleros sindicalistas y patronales. Hubo muchos atentados y asesinatos de sindicalistas, empresarios, policías y otros. El propio presidente del gobierno, Eduardo Dato, fue asesinado en Madrid en marzo de 1921 por un grupo de anarquistas. La violencia continuó hasta 1923.

El «Desastre de Annual» y sus Consecuencias (1921-1922)

Después de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos españoles quisieron controlar todo el protectorado español de Marruecos. En 1921, el general Manuel Fernández Silvestre avanzó con sus tropas en la zona oriental, llegando a Annual. Sin embargo, se encontró con la resistencia de las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim.

La ofensiva de los rifeños provocó una desbandada general del ejército español hacia Melilla. Miles de soldados perdieron la vida, incluyendo el general Silvestre. Este evento, conocido como el "desastre de Annual", conmocionó a la opinión pública.

En el Parlamento y la prensa se pidieron responsabilidades. El propio rey Alfonso XIII fue acusado de haber animado a Fernández Silvestre a actuar de forma imprudente. El diputado socialista Indalecio Prieto dijo que "ocho mil cadáveres parece que se agrupan en torno de las gradas del trono en demanda de justicia".

Para enfrentar las consecuencias del desastre, el rey recurrió a Antonio Maura, quien formó un "gobierno de concentración" en agosto de 1921. Se abrió una investigación sobre las responsabilidades militares del desastre, conocida como el "Expediente Picasso", que denunció el fraude y la falta de preparación.

El debate sobre las responsabilidades dividió a los conservadores y provocó la caída del gobierno de Maura. En diciembre de 1922, se formó un nuevo gobierno de "concentración liberal" presidido por Manuel García Prieto, que sería el último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII.

El Último Gobierno Constitucional (diciembre de 1922-septiembre de 1923)

El gobierno de García Prieto anunció su intención de avanzar en el proceso de responsabilidades por el desastre de Annual. También intentó reafirmar el poder civil sobre los militares y propuso una ambiciosa reforma del sistema político para crear una verdadera monarquía parlamentaria.

Sin embargo, el gobierno no pudo llevar a cabo sus planes. El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, encabezó un golpe de Estado en Barcelona que puso fin al sistema liberal de la Restauración. El rey Alfonso XIII no se opuso al golpe.