Monasterio de Santa María la Real de la Oliva para niños

Datos para niños Abadía cisterciense del Monasterio de Santa María la Real de la Oliva |

||

|---|---|---|

| Monasterio de la Oliva | ||

| Bien de interés cultural RI-51-0000026 | ||

|

||

| Nombre completo | Abadía cisterciense del Monasterio de Santa María la Real de la Oliva | |

| Localización | ||

| País | ||

| Comunidad | ||

| Localidad | ||

| Coordenadas | 42°22′19″N 1°28′01″O / 42.37180556, -1.46694444 | |

| Información religiosa | ||

| Culto | Iglesia católica | |

| Diócesis | Archidiócesis de Pamplona y Tudela | |

| Orden | Trapenses | |

| Advocación | Santa María la Real | |

| Abadía madre | Abadía de Escaladieu | |

| Abadía hija | Monasterio San Salvador de Leyre (DCLXXI) (1269-1835) Convento de los Agustinos Recoletos (Marcilla) (DCCXIII) (1407-1835) Monasterio de Santa María de las Escalonias (1994-) Monasterio de Santa María de Cenarruza (2008-) |

|

| Número de orden (según Janauschek) | CCCV (305) | |

| Historia del edificio | ||

| Fundación | 1134 | |

| Primera piedra | 1164 (iglesia) | |

| Construcción | c.1149 (capilla de San Jesucristo) 1164-1198 (iglesia) siglo XVIII (sacristía nueva) |

|

| Inauguración | 1198 (iglesia) | |

| Demolición | 1835 | |

| Datos arquitectónicos | ||

| Estilo | Cisterciense | |

| Identificador como monumento | RI-51-0000026 | |

| Año de inscripción | 24 de abril de 1880 | |

| Nave principal | Largo: 73,85 m Ancho: 36,30 m (en el crucero) Alto: 17,35 m (en el crucero) |

|

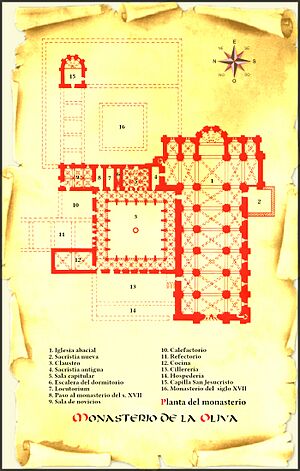

| Planta del edificio | ||

|

Planta del monasterio

|

||

| Mapa de localización | ||

|

Ubicación en Navarra.

|

||

| Sitio web oficial | ||

La abadía cisterciense del Monasterio de Santa María la Real de la Oliva, también conocido como Nuestra Señora de la Oliva, es un gran edificio y un ejemplo importante de la arquitectura monástica cisterciense en Navarra. Se encuentra entre las localidades de Carcastillo y Mélida en Navarra, España. Está cerca de la región de las Cinco Villas en Aragón, donde también tuvo mucha influencia.

Se considera el monasterio cisterciense más antiguo de España. Fue fundado entre los años 1145 y 1150 por el rey de Pamplona García Ramírez, conocido como el Restaurador. Recibió apoyo de la Iglesia, la nobleza y los reyes de Navarra y Aragón. A mediados del siglo XII, se convirtió en uno de los centros monásticos más importantes de Navarra. Esto fue gracias a sus muchas propiedades y su gran biblioteca.

Más tarde, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el monasterio enfrentó dificultades. Un proceso de cambio de propiedades en 1835 llevó al monasterio a la ruina, al robo de sus objetos y al abandono. Fue declarado Monumento histórico nacional el 24 de abril de 1880. No fue habitado ni reconstruido hasta 1927.

La impresionante fachada principal nos da la bienvenida a este lugar especial. La iglesia de Santa María, que combina estilos románico y gótico, fue construida con el apoyo de Sancho VI el Sabio y su hijo Sancho VII el Fuerte. Se construyó con piedra entre los siglos siglo XII y siglo XIII. Tiene tres naves y una decoración sencilla, típica del estilo cisterciense, con motivos de plantas, animales y figuras imaginarias. Desde la iglesia, se puede ir al claustro gótico, que se empezó en el siglo XIV y se terminó a principios del siglo XVI. También tiene una sala capitular del siglo siglo XII o principios del siglo XIII, que es un hermoso ejemplo del estilo gótico temprano.

Contenido

- Ubicación del Monasterio

- Historia del Monasterio

- Orígenes Romanos en la Región

- La Fundación Medieval: Un Debate Histórico

- Crecimiento del Monasterio: Gran Patrimonio

- Época Moderna: Después de la Unión con Castilla

- Impacto de la Revolución Francesa y Guerras

- El Siglo XIX: La Guerra de la Independencia

- El Trienio Liberal

- La Expulsión Definitiva y el Deterioro

- El Siglo XX: La Restauración Monástica

- Arquitectura y Arte

- Trabajos de Restauración

- Galería de imágenes

- Más Información

- Véase también

Ubicación del Monasterio

El Monasterio de la Oliva es uno de los dos lugares poblados en el municipio de Carcastillo, junto con Figarol.

Se encuentra a solo dos kilómetros de Carcastillo por la carretera NA-128. También está a ocho kilómetros de Mélida, que queda al oeste del monasterio.

Al este, entre Carcastillo y Mélida, hay un camino llamado "La Cañada de la Val del Rey". Este camino, que viene de las Bardenas Reales, llega hasta el río Aragón cerca de Santacara. Ha sido usado por siglos para que los rebaños de las Bardenas beban agua del río.

Al norte, el río Aragón separa el monasterio de Murillo el Fruto y de la mayor parte de Santacara. Al sur, limita con las Bardenas Reales, de las cuales forma parte.

El monasterio pertenece a la zona judicial de Tudela y a la merindad del mismo nombre, también conocida como la Ribera Navarra.

Geomorfológicamente, el monasterio se asienta en una llanura fértil. Esta llanura está formada por arcillas dentro del valle del Bajo Aragón. Cerca hay varios barrancos que desembocan en el río Aragón.

La Región de La Oliva

El historiador Ricardo Cierbide usó el nombre "La Comarca de La Oliva" para describir una zona que incluye Carcastillo, Murillo el Fruto, Mélida y Santacara. La llamó así porque estos cuatro municipios rodean el Monasterio de La Oliva. Esta denominación se basa en razones históricas y geográficas, no administrativas.

La superficie total de esta región es de 19.008,81 hectáreas. El clima es mediterráneo-continental, con más lluvias en primavera que en otoño. El invierno suele ser menos lluvioso que el verano, debido a las tormentas locales de esta estación. La temperatura media anual, según datos del propio monasterio, es de 13,6°C. El mes más frío es enero (4,1°C) y el más cálido es julio (23°C).

Historia del Monasterio

Orígenes Romanos en la Región

En esta zona, donde vivía el pueblo de los carenses y cuya capital era la ciudad romana de Cara, se han encontrado muchos restos de la época romana. En 1946, los arqueólogos Blas Taracena Aguirre y Luis Vázquez de Parga documentaron estos hallazgos.

De esta época se conserva una lápida funeraria que parece venir de Carcastillo. En el siglo XVI, ya había sido trasladada al claustro del Monasterio de la Oliva. Hoy se encuentra en el Museo de Navarra en Pamplona. El personaje mencionado en la lápida, Porcius Félix, era de la cercana Cara.

Esta parada de camino, en la actual Santacara, estaba en la ruta de Cesaraugusta (Zaragoza) a Pompelo (Pamplona). Esto se menciona en el Itinerario de Antonino y en el Cosmógrafo de Ravena. Además, cerca de aquí, hacia el noroeste, está el yacimiento de los Bañales en Uncastillo. Y si se sigue el río Aragón hacia Gallipienzo, no está lejos de Santa Criz de Eslava.

La Fundación Medieval: Un Debate Histórico

A menudo se lee que las primeras piedras de la iglesia del monasterio se colocaron en el año 1134. Sin embargo, la fecha exacta de su fundación ha sido muy debatida por los historiadores. La fecha de 1134 se considera superada y se cree que la fundación ocurrió entre 11 y 16 años después.

Los investigadores se dividen en dos grupos: los que creen que La Oliva ya existía en 1145 y los que sitúan su inicio entre 1149 y 1150. También se discute si el monasterio dependió inicialmente de Niencebas-Fitero o directamente de Escaladieu.

La fecha de 1134 se basa en una copia del siglo XVI de un documento. Este documento habla de una donación del rey navarro García Ramírez al abad del monasterio cisterciense de L’Escale-Dieu. La donación era para construir un monasterio en Encisa.

Es probable que la fecha real de fundación sea 1145. Hasta 1150, el monasterio pudo haber dependido de Santa María de Niencebas, un lugar cercano a Alfaro. Esta etapa habría durado solo cinco años.

Hacia 1150, el rey García Ramírez gobernaba en Pamplona y Ramón Berenguer IV en Aragón. Ambos reyes donaron y confirmaron las tierras de Oliva, Castelmunio y la villa de Encisa a la Abadía de Escaladieu. Esto fue para que los monjes se establecieran allí y crearan una conexión monástica con Scala Dei.

Crecimiento del Monasterio: Gran Patrimonio

Los siglos siglo XII y siglo XIII fueron de gran prosperidad para el monasterio. Recibió muchas donaciones, herencias y compras de tierras en Navarra y en las Cinco Villas aragonesas.

El territorio del monasterio creció mucho. Se incorporaron Figarol (1151), Carcastillo (1162), que se convirtió en una villa bajo el control del abad hasta mediados del siglo XIX. También se incorporó Mélida, que fue villa abacial hasta la misma época, y Murillo el Cuende más tarde.

En 1348, la peste negra causó un gran impacto, reduciendo la población y empobreciéndola. También hubo conflictos, pero el monasterio se fue recuperando poco a poco durante el siglo siguiente. Incluso contribuyó con dinero para ayudar al reino de Carlos II.

Desde el siglo XII hasta 1526, el monasterio tuvo veintinueve abades elegidos por la comunidad. Varios de ellos tuvieron una gran influencia en la política navarra, actuando como consejeros de los reyes. Por ejemplo, Lope de Gallur (1332-1362) con Carlos II, o Pedro de Eraso (1468-1502) con Catalina I de Navarra y de Foix.

La reina Catalina I de Navarra puso fin a una disputa entre el monasterio y las villas de Mélida, Santacara y Carcastillo. La disputa era por la construcción de un molino, ya que había otros en Mélida y Murillo el Fruto. La sentencia real indicaba que la gente de Castilescar, Sadaba, Ejea y otras zonas de Aragón solían ir a moler su grano al molino de Mélida.

Época Moderna: Después de la Unión con Castilla

Los abades del monasterio tenían un lugar en las Cortes del Reino, entre los representantes de la Iglesia. Sin embargo, a partir de 1526, los reyes de España empezaron a nombrar a los abades. Esto llevó a una etapa de decadencia para el monasterio, que cambió a partir de 1585 con una reforma.

Entre 1522 y 1523, el papa Adriano VI había dado a Carlos I de Castilla y V de Alemania el derecho de nombrar a obispos y otras autoridades eclesiásticas, excepto a los abades. Los monjes de la comunidad eran quienes elegían a su abad sin necesidad de confirmación del papa. En estos años fueron elegidos Alonso de Navarra (1503-1526), Martín de Rada (1526), Juan Pérez Pobladura (1554) y Miguel Goñi (1564).

Desde 1585, Felipe II designó a religiosos de la orden cisterciense de Castilla como abades de La Oliva. Estos abades iniciaron la reforma después de la etapa de decadencia. Destacaron abades como Esteban Guerra (1585-1588), Francisco Suárez (1591-1595), Gaspar Gutiérrez (1596-1605), Bernardino de Agorreta (1605-1611) y Luis Aux de Armendáriz (desde 1613).

Felipe II quería que los cistercienses navarros dejaran de depender de sus superiores franceses. Para ello, quiso unirlos a la congregación cisterciense de Castilla, creada en 1425. Pero los navarros prefirieron seguir siendo independientes. Incluso en 1609, el abad de La Oliva intentó formar una Congregación Navarra, pero no tuvo éxito. Finalmente, el papa Pablo V, en 1616, decidió crear una congregación aragonesa. A esta se unieron en 1634 los cinco monasterios cistercienses navarros: Leyre, Iranzu, Fitero, Marcilla y La Oliva.

Impacto de la Revolución Francesa y Guerras

En esos años, el monasterio acogió a varios religiosos franceses que huían de la Revolución francesa. Uno de los más importantes fue el obispo de Bayona, José Esteban Pavée, quien falleció en el monasterio en noviembre de 1793. Durante la restauración del siglo XX, sus restos fueron recogidos y se colocó una lápida en su honor.

Sin embargo, los efectos de la Guerra contra la Convención en Navarra (1793-1795) obligaron a convertir el monasterio en un hospital. Allí se atendía a heridos y enfermos, y se habilitó un cementerio para los fallecidos.

El Siglo XIX: La Guerra de la Independencia

El siglo XIX fue una época muy difícil para el monasterio. Durante la Guerra de la Independencia española (1808-1814), el monasterio de La Oliva tuvo un papel importante. Su abad, Dom Pascual Belio del Arco, era el presidente de la Diputación del Reino de Navarra.

Para escapar de las tropas francesas, el abad y otros miembros de la Diputación se refugiaron en una granja del monasterio en Cambrón (Sádaba, Zaragoza). Más de 50 personas permanecieron allí mucho tiempo, siendo mantenidas y protegidas por el monasterio.

La ubicación estratégica del monasterio, en un cruce de caminos, lo convirtió en un centro de abastecimiento. Desde 1808, durante la Guerra de la Independencia, sirvió para las tropas francesas y españolas.

En 1808, Pascual Belio estaba en Pamplona cuando las autoridades navarras decidieron no someterse a los franceses. Por ello, el coronel francés Charles Louis Constant d'Agoult ordenó saquear el monasterio. Esto ocurrió dos veces: el 8 de septiembre y el 28 de noviembre. La comunidad de monjes se dispersó por los pueblos cercanos. Regresaron al monasterio en 1814, cuando Fernando VII volvió al trono.

El Trienio Liberal

En 1820, al inicio del Trienio Liberal, los bienes del monasterio fueron confiscados. Al año siguiente, en 1821, los monjes fueron expulsados. Regresaron en 1823, con la restauración del gobierno absoluto.

Al monasterio le devolvieron sus bienes. El padre Gregorio Arizmendi se encargó en 1824 de recuperar el archivo, que afortunadamente se había salvado de la destrucción.

La Expulsión Definitiva y el Deterioro

La primera guerra carlista empeoró las dificultades económicas del monasterio. La zona de la Ribera estaba bajo control liberal. La ley de desamortización de 1835 decretó la expropiación de los bienes de la Iglesia. Esta tercera expulsión de los monjes fue la definitiva.

El 1 de octubre de 1835, el monasterio fue ocupado por soldados. Los diez sacerdotes, cuatro coristas y tres legos que vivían allí fueron llevados a Tudela.

La mayor parte de las tierras del monasterio, unas 300 hectáreas, se vendieron entre 1822 y 1835. Como muchos otros monasterios cistercienses en zonas rurales, La Oliva sufrió el abandono y el robo de sus objetos. Después de casi un siglo de abandono, el monasterio quedó en ruinas. La iglesia se convirtió en un almacén. El extenso archivo y la gran biblioteca fueron confiscados.

El archivo y los objetos sagrados fueron guardados por la catedral de Tudela. Gran parte de las obras de arte y el mobiliario se repartieron por diferentes iglesias de Navarra. Por ejemplo, el retablo mayor fue a Tafalla, la sillería a Olite y el órgano a Lerín.

El Siglo XX: La Restauración Monástica

La comunidad actual de monjes trapenses es la continuación de la comunidad de Santa Susana de Maella (Zaragoza). Esta fue la primera fundación trapense en España, creada en 1796. Aunque esta comunidad tuvo que irse a Francia en 1835, regresó en 1880.

Sin dinero, la comunidad buscó un lugar durante años en Cataluña, Baleares y Castilla. Finalmente, en 1889, se establecieron en La Aldehuela, cerca de Perales del Río (Getafe). Allí crearon la comunidad cisterciense conocida como la Trapa de la Val de San José de la Aldehuela.

Durante casi 38 años, la comunidad creció en un ambiente difícil. En 1927, decidieron dejar el lugar y se dividieron entre dos monasterios: San Isidro de Dueñas, en Venta de Baños (Palencia), y Santa María de la Oliva, en Carcastillo (Navarra).

En 1926, en una reunión de la O.C.S.O. en Citeaux, el sacerdote Onofre Larumbe pidió que alguna comunidad se hiciera cargo del antiguo monasterio de Santa María la Real de la Oliva. Se acordó que el prior del Val de San José se encargaría de la compra y el traslado de la comunidad.

El 17 de noviembre de 1926, el Ayuntamiento de Carcastillo compró la finca y sus tierras. Pagaron 1.600.000 pesetas en una subasta. El objetivo de la compra municipal era "conceder todas las edificaciones del monasterio a los Padres Cistercienses, para que establezcan en él una Comunidad."

En 1927, la comunidad tomó posesión del monasterio. Esto fue gracias a la Diputación Foral de Navarra y a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, presidida por Onofre Larumbe. Larumbe dedicó su vida y dinero a restaurar La Oliva. La Institución Príncipe de Viana continuó la tarea de restaurar el conjunto monástico.

En 1948, La Oliva fue elevada a la categoría de Abadía. Su primer abad en esta nueva etapa fue José Olmedo (1948-1957). Así comenzó una nueva fase de vida monástica, con la restauración del templo y el claustro, la construcción de la residencia de los monjes y la adaptación del palacio abacial como hospedería.

Arquitectura y Arte

Este lugar religioso ha sido estudiado por muchos expertos en arte y arquitectura. Aparece en descripciones desde el siglo XIX y siglo XX. Pedro Madrazo fue uno de los primeros en mencionarlo en su obra España. Sus monumentos y artes, dedicada a Navarra y Logroño (Barcelona, 1886). También aparece en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones y en trabajos de otros autores.

Al igual que otros monasterios, el de La Oliva es una obra importante de su época. Su influencia se nota en muchas iglesias parroquiales cercanas, como las de Carcastillo, Mélida o Santacara.

El Conjunto Monacal: La Fachada

La fachada oeste del monasterio, en la entrada, tiene un gran arco apuntado. Dentro de este arco hay dos puertas de medio punto de diferente tamaño. La pequeña era para las personas y la grande para carros y caballos. Entre ambas puertas hay una pequeña hornacina con una imagen de la Virgen y una frase que dice: "DOMUS DEI ET PORTA COELI" (Casa de Dios y Puerta del Cielo).

El mismo arco, visto desde fuera, es apuntado. Desde dentro, es un arco carpanel. Delante de este arco hay una gran plaza rectangular irregular. Está cerrada por los edificios del sur (donde está la hospedería actual) y abierta a un jardín al norte, donde antes había otras dependencias. Frente a la entrada, al este, se ve la fachada principal de la iglesia abacial.

La Iglesia Abacial

El interior de la iglesia abacial tiene una estructura particular. Cuenta con tres naves, un transepto largo (del mismo ancho que la nave principal) y cinco capillas paralelas. La capilla central es más grande (más alta, ancha y profunda) y tiene forma semicircular, mientras que las laterales tienen un final recto.

La nave central mide unos 74 metros de largo y unos 18 metros de alto. El transepto mide unos 37 metros. La disposición de las cinco capillas en la cabecera, con las capillas laterales de testero recto, es común en abadías cistercienses similares, como la abadía madre de La Oliva, Scala Dei.

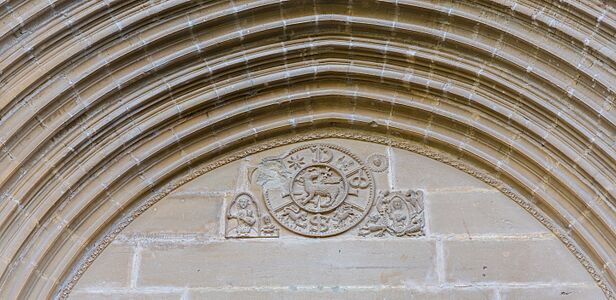

Fachada de la Iglesia

La imponente fachada de la iglesia del Monasterio de la Oliva es el resultado de añadir diferentes elementos a lo largo de los siglos, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Se organiza en tres grandes partes. Las partes laterales corresponden a las naves laterales y tienen grandes rosetones hechos hacia 1300. La parte central es un gran nicho apuntado que alberga una portada gótica, también de alrededor de 1300.

Esta portada tiene una estructura típica con arcos que se estrechan hacia el interior y molduras redondas. En los extremos de las jambas (los lados de la puerta) aparecen figuras de dos abades. Uno de ellos, con la cruz de Calatrava, podría ser una de las primeras representaciones de San Raimundo de Fitero, fundador de la Orden Militar de Calatrava. En el gran tímpano (espacio semicircular sobre la puerta) solo aparece el Crismón con el Agnus Dei.

-

Detalle Capiteles y jamba. Imagen bien de San Raimundo de Fitero, bien de San Bernardo de Claraval.

-

Ménsula del pórtico con diversos canecillos religiosos y profanos donde muestra un crucificado ligeramente desplazado hacia la derecha del eje central y destaca a su derecha una rueda de la fortuna.

La Torre

Todo el aspecto del monasterio cambió cuando, entre 1639 y 1640, el maestro francés Juan de Treu construyó la gran torre prismática. Sus galerías tienen bóvedas de crucería, con nervios curvos y claves decoradas. Adosado a la iglesia, se encuentra el palacio abacial, construido en el siglo XVI y reformado en el siglo XVIII.

La Sacristía Nueva

La sacristía nueva tiene forma cuadrada y está pegada al lado de la epístola de la iglesia. Fue construida por orden del abad Gaspar Gutiérrez.

Por fuera, tiene una puerta de acceso de estilo clásico con un frontón triangular. Las dos hojas de madera de la puerta están divididas en seis paneles. En ellos se han tallado bajorrelieves que cuentan diferentes momentos de la vida de San Bernardo de Claraval. Estas puertas fueron traídas de la Val de San José de la Aldehuela y las esculpió fray Vicente Anaya Vicens.

Por dentro, la sacristía está cubierta por una cúpula falsa hecha de ladrillo y mampostería. Aún se conservan restos de pintura manierista del siglo XVIII, aunque muy deteriorados, donde se pueden ver figuras de ángeles y jarrones. La estancia se ilumina con dos ventanas rectangulares.

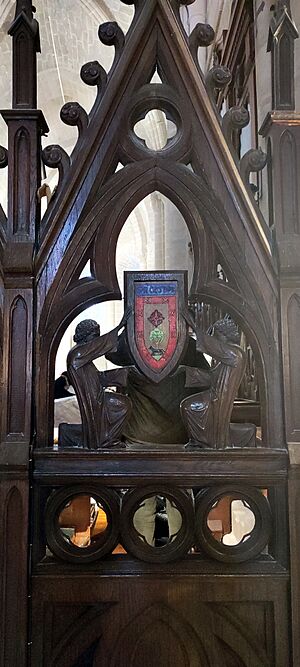

Sillería Nueva y Antigua

La sillería del coro actual, que está en el centro de la nave principal de la iglesia, fue hecha en los talleres de los Padres Salesianos de Pamplona. Los escudos de armas dibujados en los respaldos altos corresponden a los benefactores que ayudaron a pagar el proyecto.

Onofre Larumbre Pérez de Muniáin había consultado a la Real Academia de la Historia sobre si era conveniente instalar una sillería nueva. La Academia recomendó buscar una antigua que fuera lo más cercana posible a la época medieval del monasterio. Sin embargo, Larumbre decidió instalar una nueva.

Los asientos están distribuidos a ambos lados de la nave central. En la fila superior, tienen forma de L (11+3 asientos), mientras que la inferior tiene 10, excepto en el lado de la epístola donde el órgano ocupa dos plazas, dejando 8. En total, hay 46 asientos.

Capilla de San Jesucristo

En la parte noreste del monasterio, frente al ábside de la iglesia y cerca del camposanto, se encuentra la capilla de San Jesucristo. Esta es la parte más antigua de todo el monasterio y hoy se usa como huerta.

Según la tradición cisterciense, fue la primera iglesia construida en el monasterio, poco después de 1149. Inicialmente, estaba dedicada a Santa María, pero cambió su nombre cuando se construyó la iglesia abacial actual. Su nombre actual parece estar relacionado con el culto a una imagen de un Crucificado que hay en su interior.

Es una construcción de una sola nave, de planta rectangular (8,30 x 5,20 m), con un solo tramo cubierto por una bóveda de cañón. Termina en una cabecera poligonal de cinco lados. Por fuera, tiene contrafuertes en los muros, de 115 cm de ancho, que sostienen un sencillo alero con modillones lisos. Por dentro, las paredes se separan con columnas adosadas a pilares. Los capiteles de estos pilares sirven de apoyo a los cuatro arcos que convergen.

Esta estructura ha sido muy restaurada y estuvo semienterrada durante mucho tiempo, pareciendo una cripta. También se usó como cantera, reutilizando muchos de sus materiales.

Es probable que se construyera como capilla de la enfermería antes de 1232. Su diseño y las marcas de los canteros sugieren que se hizo después de la sala capitular y antes del refectorio, la cocina y la portería. Fue consagrada el 6 de septiembre de 1232, al mismo tiempo que la iglesia parroquial de Carcastillo, con la presencia de siete obispos.

La decoración de los capiteles con follaje estilizado es similar a la de la sala capitular. Además, su estructura sirvió de modelo para la cabecera de la gran iglesia abacial, que es casi una réplica exacta. Esto indica que los mismos canteros trabajaron en ambas construcciones.

- Capilla de San Jesucristo y cementerio

El Cementerio

Junto a la capilla se encuentra el cementerio del monasterio. Es muy sencillo, con cruces de metal sobre bloques de hormigón que indican las tumbas.

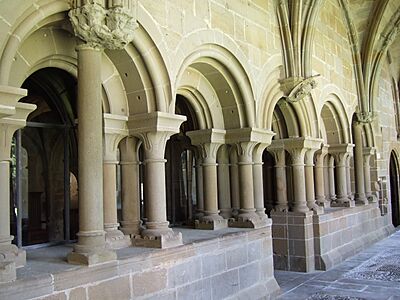

El Claustro Nuevo

Los monasterios navarros tienen claustros de diferentes estilos y épocas. Alrededor de ellos se encuentran la iglesia, la sala capitular, el refectorio y la cocina. Este nuevo claustro, de estilo gótico, aprovechó los muros del claustro original de finales del siglo XII.

Las obras comenzaron a mediados del siglo XIV, bajo el abad Lope de Gallur (1332-1362), y terminaron con el abad Pedro de Eraso (1468-1502). En los Anales del papa Urbano se menciona que, para recordar al abad Pedro de Eraso, sus escudos con dos lobos están en lo alto de las bóvedas.

El claustro tiene una planta cuadrada, algo irregular, con seis arcos entre contrafuertes por cada lado. Los arcos del sur y del este son los más antiguos. Tienen tres columnas delgadas que sostienen arcos apuntados, divididos a su vez en arcos trilobulados con formas de cuatro hojas en la parte superior. Los arcos del oeste, que son posteriores, tienen soles con tracería rica.

En una primera etapa se construyó el lado este y parte del sur, con un estilo similar al claustro de la catedral de Pamplona. Luego se construyó el resto del lado sur, el oeste y el norte, con diseños relacionados con el gótico flamígero.

La Sala Capitular

La sala capitular en los monasterios cistercienses debía ser lo suficientemente grande para todos los monjes. Allí se reunían después de la misa de la mañana, sentados en un banco corrido en orden de antigüedad. Era el lugar donde se trataban los asuntos del monasterio. También era donde los monjes confesaban sus faltas y señalaban las de sus hermanos sin decir sus nombres.

Este ejemplo en La Oliva es típico de los monasterios cistercienses y se parece al de la abadía madre de Escala Dei. Es una estancia ligeramente rectangular, dividida en tres partes por cuatro columnas. Estas columnas tienen capiteles con follaje estilizado que sostienen las bóvedas de crucería. Las cubiertas de las bóvedas de crucería son muy similares a las de la iglesia del mismo monasterio.

Palacio Abacial - Hospedería

El palacio abacial, que está delante de la fachada de la iglesia y tiene un gran patio, es del siglo XVI y fue reformado en el siglo XVIII. En la parte oeste se encuentra la portería, con un gran arco apuntado de entrada. Este arco está flanqueado por restos de la antigua muralla del siglo XVII. Otro arco, en este caso carpanel, lo conecta con el patio.

Actualmente, este edificio funciona como la hospedería del monasterio. Sobre este portalón se levanta la antigua residencia del abad, renovada en 1565 por el abad Miguel de Goñi y reformada entre 1776 y 1789 por el abad Antonio Resa.

La hospedería tiene dos pisos que dan al patio interior. En el piso superior hay arcos de medio punto cerrados y sobre cada arco, un óculo. Algunos tienen incluso un balcón. En el piso inferior, también con arcos de medio punto cerrados y separados por pilastras, hay grandes ventanales. La hospedería se construyó en 1780, como se ve grabado en piedra en la parte superior de la galería del lado sur, cerca de la entrada.

Imagen de Santa María la Real de la Oliva

La imagen actual de la patrona, Santa María la Real, es de 1932. Fue hecha después de que el monasterio volviera a funcionar tras los cambios del siglo XIX. Esta obra de cerámica fue pagada por Justo Garrán Moso, un diputado de Tafalla, y la realizó Raymond Virebent (1874-1965), un ceramista de Toulouse.

Cuando se colocó el nuevo retablo, hacia 1585-1589, la imagen gótica anterior, del siglo XIV, se quedó sin un lugar principal. Por eso, el 10 de agosto de 1600, fue trasladada a una ermita cisterciense, que hoy es el Santuario de la Virgen de la Oliva en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Allí ya existía una gran devoción a la Virgen desde el siglo XII.

Pocos años después, en 1665, la ermita necesitaba muchas reparaciones. En 1667 se creó una hermandad dedicada a la Virgen. Un siglo después, en 1765, se inauguró el nuevo templo y la imagen de la Virgen fue trasladada allí. Todos estos eventos, en un contexto de sequías, plagas y otras dificultades, llevaron a nombrarla patrona de Ejea de los Caballeros. Su figura se fue uniendo a leyendas y tradiciones, convirtiéndose en un símbolo de identidad.

Esta relación se mantiene viva hoy con peregrinaciones regulares al monasterio.

El Retablo Mayor

Se sabe que el 2 de diciembre de 1571, ante un notario de Carcastillo, "Paulo Ezchepers" (Pablo Esquert o Scheppers) y Roland de Mois, artistas de Zaragoza, acordaron con los monjes del monasterio cisterciense de la Oliva en Carcastillo (Navarra) hacer su retablo mayor. Cuando Esquert falleció en 1578, o un poco antes, la obra aún no estaba terminada. No se completaría hasta 1587. Después de un retraso y una pequeña disputa, en 1589 el retablo ya lucía en la iglesia del monasterio.

El retablo, dedicado a la Asunción de la Virgen, se convirtió en un modelo para las obras posteriores de Mois. Él repitió sus composiciones varias veces, aunque nunca alcanzó la calidad de las tres tablas principales. Esto plantea la pregunta de la colaboración entre los dos pintores. El historiador Jusepe Martínez afirmó que Mois "terminó algunas obras esbozadas por su compañero Micer Pablo con total cumplimiento, siguiendo su mismo estilo". Esto sugiere que Esquert tuvo una participación mayor en la creación de las historias.

Según el historiador de arte Jesús Criado Mainar, el retablo mayor del monasterio de Nuestra Señora de La Oliva "ilustra mejor que ninguna otra obra la profunda actualización que la pintura de Zaragoza experimentó en esos años, en sintonía con los principios de la Contrarreforma". Basándose en nuevos documentos, este autor afirma que "es, al menos, posible que en esta ocasión sí nos encontremos ante una composición original —hasta cierto punto— de Mois, independientemente de las creaciones de Scheppers".

Después de los cambios de propiedades a mediados del siglo XIX, el retablo fue llevado a la iglesia de las Concepcionistas Recoletas de Tafalla (Navarra), donde permaneció más de siglo y medio. El 16 de julio de 2004, el ayuntamiento de Tafalla aprobó la compra de este convento. Así, a finales de 2006, el retablo fue trasladado, una vez más, a la iglesia parroquial de San Pedro de la misma ciudad, donde se encuentra actualmente.

Otros Objetos Repartidos

La aplicación de la ley de desamortización de 1835, durante la primera guerra carlista, resultó en la expulsión de los monjes del monasterio, el cierre del templo y la venta de sus bienes en subasta pública.

Una vez terminada la guerra, excepto el edificio de la iglesia y su contenido, los retablos, las reliquias y las sillas del coro fueron llevados a otras iglesias de Navarra. Se sabe que "doce sillas, el facistol, el apostolado y un cuadro de San Bernardo" terminaron adornando la iglesia parroquial de Murillo el Fruto. La iglesia de Beire recibió los altares de la Virgen del Pilar y de Santiago.

Más tarde, en 1852, los vecinos de Mélida pidieron "las puertas interiores del cancel de la iglesia, unos balaustres de madera de la parte superior de las sillas del coro, un altarcito, una puerta de la sacristía y otra que servía para entrar del monasterio a la iglesia". También en 1852, los de Sangüesa obtuvieron 14 sillas de coro.

Así, el interior del órgano de la iglesia abacial fue llevado a la parroquia de Lerín. Mientras que "la parte exterior de la caja, el secreto y dos tablones de lengüetería o flautado del órgano de La Oliva serán llevados en 1852 a Sangüesa".

En la iglesia de San Pedro de Olite se conserva "una sillería barroca (hacia 1718), obra de Vicente Frías, que se completa con las sillas de la nave del Evangelio y el presbiterio".

Trabajos de Restauración

El 23 de mayo de 2024, después de veinte meses de obras (desde septiembre de 2022 hasta abril de 2024), se celebró la reapertura de la iglesia abacial. La inversión fue de casi dos millones y medio de euros. El 60% fue aportado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el 40% por la propia comunidad cisterciense, además de 200.000€ del Gobierno de Navarra.

La fecha de reapertura coincidió con la llegada de la comunidad en 1927. El proyecto fue impulsado por el anterior abad, Isaac Totorika Izaguirre, quien lamentablemente no pudo verlo terminado. El actual abad, Javier Urós Murillo, lo culminó. La ceremonia de reapertura fue presidida por el nuevo arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló. Estuvo acompañado por otras comunidades monacales y autoridades y vecinos de toda la región de La Oliva.

Los trabajos de restauración han traído varios cambios visibles. Se han reordenado algunos elementos decorativos y se ha instalado un nuevo suelo que aísla mejor el edificio de la humedad del subsuelo. También se han resaltado las texturas de las pinturas en los muros y los grafitis presentes en algunas zonas.

Galería de imágenes

-

Detalle Capiteles y jamba. Imagen bien de San Raimundo de Fitero, bien de San Bernardo de Claraval.

-

Ménsula del pórtico con diversos canecillos religiosos y profanos donde muestra un crucificado ligeramente desplazado hacia la derecha del eje central y destaca a su derecha una rueda de la fortuna.

Más Información

- Abades del Monasterio de la Oliva

- Palacio Señorial de los Abades de La Oliva

- Libro Becerro del Monasterio de Santa María de la Oliva

- Zacarías Santamaría Aramendía

- Monasterio de Santa María de Cenarruza

- Monasterio de Santa María de las Escalonias

- Monasterio de Fitero

- Monasterio de Iranzu

- Bienes de interés cultural de Navarra

Véase también

En inglés: Santa María de la Oliva Facts for Kids

En inglés: Santa María de la Oliva Facts for Kids