Historia del Canal de Isabel II para niños

La Historia del Canal de Isabel II nos cuenta cómo la ciudad de Madrid ha conseguido agua a lo largo del tiempo. Al principio, Madrid obtenía agua de arroyos y de unos sistemas llamados "viajes de agua". Pero la ciudad creció mucho y necesitaba más agua. Por eso, en el siglo XIX, se construyó una red muy grande para traer agua desde lugares lejanos, como el río Lozoya. A esta red se le llamó Canal de Isabel II, y sigue funcionando hoy para abastecer a Madrid y a los pueblos de alrededor.

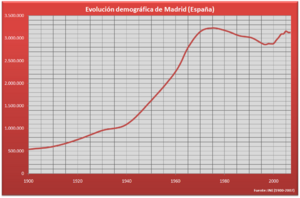

Madrid se fundó en un lugar con bastante agua, pero no la suficiente para una población que no paraba de crecer. Desde el siglo XV, conseguir agua se volvió un problema. El río Manzanares, que pasa por Madrid, no tiene suficiente caudal para abastecer a la ciudad ni para la navegación. Por eso, el proyecto del Canal de Isabel II fue muy importante, especialmente cuando Madrid planeaba expandirse. Desde su inicio, el Canal ha tenido el desafío de llevar agua a una población cada vez mayor.

Contenido

Los inicios del suministro de agua en Madrid

La forma de conseguir agua en Madrid ha cambiado con la tecnología. La necesidad de agua siempre ha crecido debido al aumento de la población y a las nuevas costumbres de higiene. Al principio, los manantiales y arroyos eran suficientes. Luego, se crearon los "viajes de agua". En esos primeros tiempos, ya se pensaba en traer agua de otras zonas, pero los proyectos eran muy caros. Sin embargo, el gran crecimiento de Madrid en el siglo XIX hizo que fuera necesario buscar nuevas formas de abastecimiento.

La época medieval

Se sabía que Madrid tenía mucha agua superficial y subterránea desde hace mucho tiempo. Algunos dicen que el nombre de Madrid viene de la palabra árabe Maŷrit, que significa "venero de agua". En el año 1202, se menciona el arroyo matrice (arroyo madre) en el Fuero de Madrid. Este arroyo nacía en la Plaza de Puerta Cerrada y se regulaba su uso, distinguiendo el agua para beber de la que se usaba para trabajos. Se cree que este arroyo pudo ser la primera fuente de agua de Madrid.

El río Manzanares no se podía usar para el abastecimiento porque tenía poco caudal y su desnivel no era adecuado. Por eso, la ciudad creció hacia el noroeste, buscando nuevas fuentes de agua. El crecimiento urbano hizo que la demanda de agua superara pronto la del arroyo, y se empezaron a excavar pozos. Pero el agua de estos pozos era salobre y de baja calidad. Esto obligó a la ciudad a expandirse hacia el noreste.

Los ingenieros musulmanes introdujeron un sistema para captar agua subterránea llamado Qanat, que venía de Persia. Los Qanat fueron una solución muy buena y dieron suficiente agua a Madrid durante siglos. Más tarde, en el siglo XVI, se hicieron populares inventos como las norias para sacar agua de los pozos.

Algunos autores de la época, como Gonzalo Fernández de Oviedo, contaban que en Madrid el agua estaba muy cerca de la superficie, y que se podía sacar de los pozos sin necesidad de cuerdas.

Los Qanat evolucionaron con el tiempo y se convirtieron en los "viajes de agua". Estos eran como ríos artificiales que terminaban en aljibes (depósitos de agua) y fueron muy usados entre los siglos XVII y XVIII. La importancia del agua en Madrid se ve en que Isidro Labrador, el patrón de Madrid, era pocero y famoso por encontrar agua.

Los viajes de Agua

El aumento de población durante el reinado de Felipe II hizo que el agua potable escaseara. Además, la tala de árboles y la destrucción de prados alrededor de Madrid secaron muchos manantiales. Los viajes de agua fueron el único sistema para obtener agua subterránea en Madrid desde su fundación en el siglo IX hasta mediados del siglo XIX. Estos viajes eran túneles y pozos que captaban agua y la llevaban a fuentes públicas para los vecinos y aguadores.

Los canales de los viajes se medían en "reales de agua" (una medida antigua). Los canales más anchos se llamaban "naranjeras" y los estrechos, "limoneras". Algunas salidas de agua eran privadas y llevaban agua a hospitales, conventos o campos de cultivo. En el siglo XVI, el viaje de la Alcubilla (en Tetuán), construido en 1339, ya proporcionaba unos 80 metros cúbicos de agua al día, lo que era poco para la población. Este viaje llegó a tener 26 kilómetros de largo.

Los conductos eran de barro cocido. El sistema de viajes de agua tenía túneles de captación (bajo tierra), de conducción (por encima del nivel del agua) y pozos verticales para la ventilación. Estos pozos se tapaban con piedras. Había muchos viajes de agua famosos, como los "caños de Leganitos" o la Fuente del Berro. La Junta de Fuentes, que dependía directamente de la Corona, se encargaba de estas fuentes.

El agua de los viajes tenía diferentes minerales, como sulfatos y sales de cal. El carbonato de sodio le daba un "sabor característico" al agua de Madrid. Algunos decían que era "blanda y delicada", pero a otros, como Isabel la Católica, no les gustaba y pedían que le trajeran agua de otro lugar. La Casa Real tenía su propio viaje de agua, el de Palacio o viaje de Amaniel. Las epidemias de cólera que afectaron a Madrid mostraron la necesidad urgente de tener agua limpia.

Los viajes de agua funcionaron hasta el siglo XIX. A veces, cuando se hacían obras, se rompían y causaban inundaciones. Incluso cuando el Canal de Isabel II ya funcionaba, si el agua que traía estaba turbia, la gente volvía a usar las viejas fuentes, lo que podía causar problemas de salud.

Los aguadores

Las fuentes públicas de Madrid se abastecían con los viajes de agua. Solo los nobles y las órdenes religiosas tenían caños privados. El resto de los madrileños tenían que ir a las fuentes con sus recipientes. En 1727, el 55% del agua de los cuatro viajes principales iba a caños particulares, y el resto a las 43 fuentes públicas. A estas fuentes iban tanto los aguadores (personas que transportaban agua a cambio de dinero) como los particulares. Esto causaba muchos problemas, por lo que las autoridades decidieron regular el acceso, creando caños exclusivos para aguadores y para el público. Se calcula que había unos novecientos aguadores profesionales en Madrid.

Los aguadores eran un oficio muy tradicional en Madrid, muchos venían de Asturias, Galicia o Francia. A menudo se les describía como personas que se metían en peleas, ya fuera entre ellos o con el público, por quejas sobre la suciedad que causaban sus mulas o porque atropellaban a la gente. El pintor Leonardo Alenza retrató a algunos de estos aguadores en la Puerta del Sol.

En tiempos de Felipe II, se empezó a regular su profesión, limitando el tamaño de los cántaros a cinco azumbres (unos 10 litros). Los alfareros de Alcorcón hacían estos cántaros y les ponían un sello para evitar falsificaciones. El ayuntamiento subastaba las concesiones de las fuentes cada año. En caso de incendios, como los de la Plaza Mayor, se les obligaba a acudir y se podían confiscar sus cántaros.

Había diferentes tipos de aguadores: los que llevaban el agua en carros ("chirriones"), los que usaban burros (cargando cuatro o cinco cántaros), y los que llevaban el cántaro al hombro y repartían a domicilio. También estaban los vendedores de agua fresca que iban por la ciudad con un cántaro y un vaso, ofreciendo su mercancía. Estos últimos eran muy populares en eventos públicos. Más tarde, se puso de moda servir el agua con unas gotas de anís, limón o azucarillos.

El siglo XVIII: Nuevas necesidades y proyectos

El siglo XVIII vio un gran aumento en la demanda de agua debido al crecimiento de la población, a los cambios en las costumbres de higiene y a que los viajes de agua ya no eran suficientes. Las nuevas ideas sobre la limpieza de las ciudades también aumentaron la demanda. Madrid no era una ciudad muy limpia en siglos anteriores, y los viajeros de la época lo documentaban. Los grandes viajes de agua, como el Alto Abroñigal (1614), el Bajo Abroñigal (1617) y el Viaje de la Castellana (1614-1621), empezaron a ser insuficientes. Otros viajes más pequeños también existían. A esto se sumaban los frecuentes derrumbes de galerías y las filtraciones de los pozos ciegos. Se hicieron estudios para mejorar la eliminación de aguas residuales, como el de Joseph Alonso de Arce en 1735, que proponía un plan de saneamiento para las calles, pero no se pudo llevar a cabo.

Los primeros proyectos importantes

Desde principios del siglo XVII, ya había documentos sobre el abastecimiento de agua en Madrid. El cosmógrafo español Andrés Garcia de Céspedes publicó en 1606 un tratado que describía los viajes de agua de Madrid. Algunos proyectos eran muy ambiciosos, como el del Canal del Guadarrama, diseñado en 1785 por el ingeniero francés Carlos Lemaur, que planeaba un canal navegable hasta el Océano Atlántico.

El fontanero mayor Teodoro de Ardemans, en tiempos de Felipe V, supervisaba los canales, viajes de agua y fuentes de Madrid. Escribió obras importantes sobre el tema, como "Antiguos viajes de agua. Agua que tiene Madrid para su abasto" (1723), que es muy útil para los estudios históricos. En esta obra, investigó la calidad del agua en los conductos, midiendo su dureza y densidad. Distinguía entre "aguas gordas" (salinas, para usos artesanales y riego) y "aguas finas" (para consumo humano).

El río Lozoya: La solución definitiva

Los problemas de abastecimiento eran constantes. Se intentaron varias soluciones, como aumentar el caudal del río Manzanares, pero eran demasiado caras. Se optó por mejorar los viajes de agua, pero pronto se vio que no serían una solución a largo plazo. Entonces, se empezó a pensar en traer agua de ríos cercanos a la capital. Los candidatos eran el Guadalix y el Lozoya.

Andrés Martí propuso construir un canal desde el Jarama hasta el Manzanares, un proyecto muy debatido. Otros ingenieros, como Jorge de Sicre y Béjar y José Coqueret, también propusieron usar los ríos Lozoya, Jarama y Guadalix. En 1829, Fernando VII ordenó al Ayuntamiento de Madrid que buscara una solución para el agua potable. Se encargó un estudio a Francisco Javier Barra, pero se descartó por ser demasiado ambicioso. En 1844, se aprobó el proyecto de Pedro Cortijo, basado en los anteriores, pero no se inició por su alto coste. Ante los fracasos, en 1848, se encargó un nuevo estudio a los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera, quienes descartaron el Jarama y el Guadalix y propusieron usar el río Lozoya, más lejano.

El siglo XIX: Nace el Canal de Isabel II

La población de Madrid y la demanda de agua superaban la capacidad de los viajes de agua. Por eso, desde mediados del siglo XVIII, ya había planes para traer agua de ríos como el Jarama, Lozoya, Guadalix, Manzanares y Guadarrama. Pero estos proyectos eran muy caros y no se llevaron a cabo. El abastecimiento con el río Manzanares ya estaba descartado. Finalmente, a mediados del siglo XIX, se puso en marcha el proyecto del Canal de Isabel II. Se construyó una conducción de 76 kilómetros con canales, túneles, acueductos y sifones, que traería 140.000 metros cúbicos de agua al día desde el Lozoya. La obra duraría unos siete años. La historia del Canal se divide en tres periodos principales: 1851-1886, 1867-1907 y 1907-1929.

Las primeras obras

En 1850, había casi cincuenta viajes de agua, con una longitud total de 124 km. Los más conocidos eran el Alto y Bajo Abroñigal, el de Alcubilla, Amaniel y la Fuente Castellana. El agua se repartía mediante el "real de agua fontanero" (134 litros/hora). Las fuentes públicas eran usadas por la gente y por los aguadores, que llevaban el agua en cántaros (de 10 litros) a las casas. La escasez de agua era cada vez más grave. Madrid tenía unos 200.000 habitantes, y se quería ofrecer unos diez litros diarios por persona, lo cual era insuficiente.

Con el tiempo, en el siglo XIX, el Ayuntamiento de Madrid se hizo cargo del suministro de agua. La decisión de usar las aguas del río Lozoya se tomó por Real Decreto el 18 de junio de 1851, apoyada por Juan Bravo Murillo. Él dijo que Madrid estaba en peligro por la falta de agua y que el gobierno no podía quedarse sin hacer nada ante el sufrimiento de la población.

El 22 de junio de ese año, la Reina de España Isabel II anunció la construcción del Canal. Antes, hubo intentos de concesiones privadas del río, pero no prosperaron. Se creó la institución del Canal de Isabel II, con un Consejo de Administración y un Director Jefe. El primero fue José García Otero, y luego Lucio del Valle, quien fue clave en la dirección de las obras del primer Canal. Para financiar las obras, se abrió una suscripción pública, y la Reina Isabel II fue la primera en aportar dinero.

Al principio, había poca experiencia en grandes obras públicas y faltaba mano de obra especializada. Se decidió usar a unas dos mil personas que cumplían condenas, la mayoría de ellos carlistas, vigilados por soldados. Las obras tuvieron dificultades por la falta de comunicación entre los frentes de trabajo (a veces se tardaban cinco horas a caballo) y el transporte de materiales. Para mejorar la comunicación, se instalaron palomares con palomas mensajeras. También se construyeron casetas para los trabajadores. La obra fue casi totalmente financiada por el Estado y coincidió con un periodo de inestabilidad política. Las obras se basaron en los estudios de los ingenieros Juan Rafo y Juan de Ribera sobre el río Lozoya. Se esperaba abastecer con 32.440 metros cúbicos de agua al día.

El primer objetivo fue embalsar el agua del Pontón de la Oliva (construida entre 1851 y 1857, hoy fuera de servicio), donde se acumulaban las aguas del Lozoya antes de llegar al río Jarama. El primer tramo se construyó entre 1852 y 1853. Luego se construyó el embalse de El Villar (1873-1882), la primera presa de arco de gravedad en Europa. Más tarde, se construirían otras presas como la de Puentes Viejas en 1925.

Las obras permitieron que el agua del Canal de Lozoya llegara a Madrid en 1858, al primer depósito en la calle de Bravo Murillo. El 24 de junio de 1858, una multitud vio cómo en la Puerta del Sol un chorro de agua se elevaba, como si un río "se pusiera de pie", según un novelista de la época.

Aunque el suministro de agua se inauguró con gran solemnidad, al principio no era del todo seguro. El embalse del Pontón de la Oliva tenía muchas filtraciones, y en épocas de sequía, el nivel del agua bajaba tanto que no se podía usar. Como solución de emergencia, en 1859 se construyó un pequeño azud y un canal para traer agua del río Guadalix cuando el Lozoya escaseaba. En 1860, se alargó el canal unos seis kilómetros río arriba del Pontón de la Oliva, hasta un punto donde una pequeña presa (Navarejos) permitía desviar el caudal del río. Sin embargo, esta presa no podía regular el agua, y en sequías, el agua del río era insuficiente. Para solucionar esto, se construyó la Presa del Villar, que almacenaba agua para liberarla al río en épocas de sequía, asegurando el suministro a Madrid.

Los depósitos de agua

El primer depósito se construyó bajo tierra en el antiguo "Campo de los Guardias", un lugar que se usaba para ejecuciones. Hoy es una zona urbana con calles como Bravo Murillo. El ingeniero Juan de Ribera Piferrer diseñó el depósito como una gran sala hipóstila (con 524 pilares), dividida en dos partes independientes para facilitar el mantenimiento. Al estar bajo tierra, la superficie se convirtió en una zona verde. En la calle de Bravo Murillo se colocó una fuente con figuras que representaban el río Lozoya, la Agricultura y la Industria. La fuente fue conocida como "la de los patos". El Canal se inauguró el 24 de junio de 1858, víspera de San Juan Bautista. Durante la ceremonia, Lucio del Valle dio la orden de abrir la compuerta, lo que causó un gran estruendo, vítores a la Reina y salvas de artillería mientras el depósito se llenaba.

La llegada del agua del Lozoya fue un momento de gran necesidad y emoción, como reflejaron los periódicos. Al día siguiente, la Reina Isabel II condecoró a Lucio del Valle. En 1858, Madrid tenía casi 250.000 habitantes y necesitaba una red de agua entubada. Desde el primer depósito salían dos tuberías principales: una hacia la Puerta de Toledo y otra hacia la calle Atocha. Al principio, tener un grifo en casa era un lujo, pero poco a poco se fue extendiendo. En las casas más sencillas, el agua se distribuía en fuentes en los patios. También se empezaron a instalar bocas de riego en las calles para la limpieza.

Después de conectar con el río Lozoya, los ingenieros buscaron solucionar la dependencia de los suministros irregulares del río. En 1865, se construyó otro depósito para minimizar la escasez de agua en verano, con capacidad para tres semanas. Este depósito se acompañó de un nuevo embalse río arriba del Pontón de la Oliva. En 1867, la obra pasó a depender del Ministerio de Fomento. Entre 1869 y 1879, se construyó la innovadora presa del Villar. Durante la Revolución Gloriosa, que derrocó a Isabel II, el Canal cambió su nombre a Canal de Lozoya (de 1868 a 1876). La población de Madrid seguía creciendo, y a principios del siglo XX, se empezó a construir un tercer depósito, más grande que los anteriores.

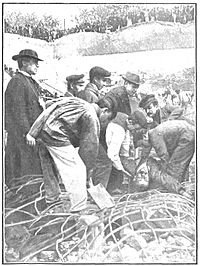

El tercer depósito se construyó en la parte del "Campo de Guardias" que no ocupaba el primer depósito. Entre 1893 y 1897 se construyó el vaso. En 1900, se consolidó el suelo y la obra se concedió al ingeniero José Eugenio Ribera. Se usaría hormigón armado. El 8 de abril de 1905, cuando la obra estaba muy avanzada, la cubierta se derrumbó, causando la muerte de 30 trabajadores y dejando 60 heridos. Este suceso conmocionó a Madrid. Se debatió sobre la conveniencia del hormigón armado. José Echegaray, defensor de Ribera, atribuyó el derrumbe a una ola de calor que dilató el acero del hormigón. A pesar de todo, el tercer depósito se terminó en 1915. En el barrio de Chamberí, entre 1910 y 1911, se construyó un depósito elevado (el depósito elevado de Chamberí), que empezó a funcionar el 15 de noviembre de 1911. Este depósito elevado se restauró en 1986 y ahora es una sala de exposiciones.

Las obras del Metro de Madrid en 1917, bajo la Puerta del Sol, a catorce metros de profundidad, para la línea Norte-Sur, se planificaron para no interferir con la galería del Canal de Isabel II. A partir de entonces, la red de transporte subterráneo y la expansión del Canal de Isabel II compitieron por el espacio. En 1920, el Canal de Isabel II ya tenía 233 kilómetros de red de distribución.

Las acequias de riego

Desde el principio, el primer canal abierto en 1858 ya preveía acequias para regar, aprovechando el agua sobrante que llegaba a Madrid para consumo humano. Se les conocía como "El Canalillo" o "los Canalillos", y a diferencia de las conducciones principales, iban a cielo abierto. La construcción de estas acequias comenzó en 1868 para combatir el desempleo tras la inestabilidad por el derrocamiento de la reina Isabel II, y se terminaron durante el reinado de Alfonso XII.

Las acequias salían de la "Casa Partidor", cerca del hospital de la Cruz Roja en la actual Avenida de la Reina Victoria, y eran tres:

- Acequia del Norte: Bajaba de sur a norte por la Dehesa de la Villa y Valdezarza.

- Acequia del Este: Recorría las cercanías del antiguo Hipódromo, AZCA, la Guindalera y el Parral.

- Acequia del Sur: Bordeaba el antiguo Cementerio de San Martín y terminaba cerca del arroyo de San Bernardino.

A medida que avanzó el siglo XX, estas acequias fueron desapareciendo por la construcción de nuevos barrios y la disminución de la agricultura. Se cerraron en 1967. Algunos tramos se han restaurado, como el de la Dehesa de la Villa, que ahora es un sendero para peatones y ciclistas, o el de la Residencia de Estudiantes del CSIC, que incluso tiene agua para recordar su aspecto original.

Durante la Guerra Civil y la posguerra

El momento más difícil para la institución fue durante la Guerra Civil, cuando fue rebautizada como Canales del Lozoya en 1931. Durante la defensa de Madrid, se tomaron medidas para proteger todas las instalaciones. Hubo enfrentamientos cerca de las instalaciones en la Sierra Norte de Madrid en julio de 1936. El primer depósito sufrió el impacto de varias bombas. A pesar de todo, el agua no faltó en Madrid durante el conflicto, ya que no hubo ataques directos importantes a las instalaciones de suministro, y las reparaciones fueron principalmente por averías normales. Al finalizar la Guerra Civil, la zona de los tres depósitos estaba despoblada, pero con la expansión de la ciudad, el barrio se fue formando.

El 14 de octubre de 1945, se puso en funcionamiento el depósito elevado de Plaza Castilla, inaugurado oficialmente el 19 de julio de 1952. Hecho de hormigón, destaca por su estructura funcional. Una orden de 1954 permitió reservar agua de los ríos Lozoya, Jarama y Sorbe para Madrid. Por ello, los pantanos de El Vado y del Pozo de los Ramos son gestionados por el Canal de Isabel II. El Canal del Jarama, terminado en 1960, lleva agua a Madrid desde el embalse del Vado. En 1954, se hicieron proyectos para la distribución y alcantarillado del agua. En 1967, se puso en marcha la primera estación de tratamiento de agua potable (ETAP) en Torrelaguna. Antes, ya existía un sistema ingenioso que desviaba las aguas turbias para que no entraran en el embalse del Villar. En 1972, se incorporó el agua del embalse de El Atazar, que se convirtió en la presa más importante para el abastecimiento de la Comunidad de Madrid. En 1977, el Canal se convirtió en una empresa pública que dependía del Ministerio de Obras Públicas de España.

El Canal de Isabel II en la actualidad

En 1984, la empresa empezó a formar parte de la Comunidad de Madrid. En esta etapa, su objetivo ya no era solo suministrar agua, sino gestionar todo el ciclo del agua, incluyendo la depuración y el tratamiento. Su área de acción se extendió a todos los municipios de la Comunidad. En 1990, el Canal lanzó su primera campaña educativa, "El agua en tu comunidad", para concienciar sobre el uso del agua. Esta campaña fue un éxito y se hicieron nuevas ediciones. En esta etapa, se desarrolló el Primer Plan Integral del Agua en Madrid, que ya incluía las estaciones depuradoras de aguas residuales. Así, el Canal de Isabel II (CYII) fue asumiendo la tarea de limpiar las aguas usadas. Esta gestión integral se completó en 2005. Mediante un acuerdo con Cruz Roja España, el Canal creó Canal Voluntarios, un grupo de expertos para intervenir en caso de desastres. En el mismo año, se inició el plan Madrid Dpura para mejorar el tratamiento de las aguas residuales, que finalizó en 2010. Los residuos de la depuración, ricos en materia orgánica, se usan como abono en la agricultura y jardinería.

A finales de 2000, se creó la Fundación Canal de Isabel II para promover actividades de interés general, informar sobre el consumo de agua y recuperar la historia del Canal. El 18 de junio de 2001, el Canal celebró su 150 aniversario con exposiciones y eventos. Se distribuyeron botellas de agua del Canal especialmente embotelladas para la ocasión. En septiembre de 2005, el CYII asumió la gestión de las depuradoras municipales de Madrid, completando así la gestión integral del ciclo del agua: desde el abastecimiento hasta la depuración.

En 2009, el CYII abastecía a seis millones de personas y contaba con catorce embalses, ochenta y una captaciones de aguas subterráneas, veintidós grandes depósitos reguladores y doscientos cuarenta más pequeños; dieciocho estaciones de elevación, doce plantas de tratamiento de agua potable, casi catorce mil kilómetros de red de distribución, quinientos kilómetros de grandes conducciones, ciento cincuenta estaciones depuradoras de aguas residuales y cinco mil kilómetros de alcantarillado, además de unos setecientos kilómetros de colectores. En agosto de 2010, se abrió el primer laboratorio de Aguas Depuradas del Canal de Isabel II, que vigila la calidad del agua en las estaciones de depuración.

Ese mismo año, el Canal se conectó por primera vez con el río Tajo. El 30 de noviembre de 2010, se inauguró oficialmente la ETAP del Tajo, en Colmenar de Oreja, encargada de potabilizar el agua de este río. Por primera vez, el Canal de Isabel II usa tecnología de ósmosis inversa, similar a la que se usa para desalinizar el agua de mar, en el proceso de potabilización. Esto se debe al alto contenido de sulfatos en el agua de este río, que tiene características muy diferentes a las del agua de la Sierra de Guadarrama usada tradicionalmente.

Galería de imágenes

-

Obras del Canal de Isabel Segunda en el puente de la Sima (fotografía de Charles Clifford).