Alfarería de Alcorcón para niños

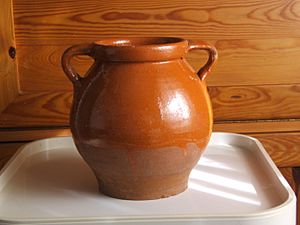

La alfarería de Alcorcón fue muy importante para producir utensilios de cocina de barro, como pucheros y cazuelas, y otros recipientes tradicionales. Durante unos quinientos años, estos objetos ayudaron a cubrir las necesidades de los habitantes de Madrid, la capital de España. Ya en los escritos de la época del rey Felipe II se decía que en Alcorcón se hacían muy bien cántaros, ollas, jarros y pucheros, y que el barro era tan bueno que se llevaban a muchos lugares lejanos y eran muy apreciados en todo el Reino.

Contenido

Historia de la Alfarería en Alcorcón

Entre los siglos XVI y XIX, la producción de alfarería en Alcorcón fue muy destacada en la región. Las mujeres tuvieron un papel muy importante en este trabajo. A finales del siglo XVI, se sabe que solo las mujeres trabajaban el barro en Alcorcón. Incluso se mencionan nombres como Francisca de Pontes y Catalina Godino, quienes fueron grandes productoras de cacharros a mediados del siglo XVII.

¿Cómo era la producción de pucheros en Alcorcón?

Se han encontrado descripciones históricas sobre cómo se hacían los famosos pucheros de Alcorcón y dónde estaban sus hornos. Se cree que en el siglo XVIII, la alfarería era la actividad principal y casi única de los habitantes. Sin embargo, el escritor Antonio Ponz mencionó que, de más de cien vecinos, solo unas dos docenas se dedicaban a hacer objetos de barro con un acabado brillante, como ollas, cazuelas y tinajas, para abastecer a gran parte de Madrid. Precisamente, la venta de estos productos en la capital causó algunos problemas entre los vendedores de Alcorcón (muchas veces los propios artesanos) y el Gremio de Loza, Cristal y Vidrio de Madrid.

El Catastro del marqués de la Ensenada, un registro de propiedades y riquezas, indica que a finales del siglo XVIII la producción de tinajas en Alcorcón era modesta.

El declive de la alfarería de Alcorcón

En el Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal (1826) de Sebastián Miñano, se menciona la alfarería de Alcorcón, aunque el autor advierte que algunos de sus cacharros podían tener problemas debido a la calidad de su acabado. Poco después, Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (escrito entre 1834 y 1850), dice que Alcorcón tenía ocho fábricas de alfarería común que abastecían a Madrid y a muchos otros pueblos cercanos y lejanos. La investigadora Natacha Seseña añade que en 1920 había trece hornos funcionando, pero en 1966 solo quedaban dos activos, y en 1991, únicamente el de Pascual Pérez Martín.

En 2016, el Ayuntamiento de Alcorcón organizó una exposición llamada "Alcorcón y las alfarerías femeninas", donde participaron expertos como Ilse Schütz y Jesús María Lizcano, bajo la dirección del historiador Ignacio Martín-Salas.

Características de la Alfarería de Alcorcón

El proceso de hacer alfarería siempre empezaba con la extracción de la arcilla, que luego se limpiaba y se dejaba secar al aire. Después, la arcilla se ponía en fosas con agua y la pasta obtenida se batía y se pasaba por un colador para quitarle la arena y otros materiales. Luego venía el amasado, primero con los pies y después a mano sobre un tablero, hasta que la arcilla estaba lista para ser moldeada con el torno. Una vez moldeadas, las vasijas se secaban al sol o en cobertizos. El último paso, antes de cocer los cacharros en los hornos de leña, era aplicarles un barniz por dentro y a veces también por fuera, formando los típicos "baberos" brillantes. Para esto se usaban materiales como el minio, el dióxido de manganeso y el sulfuro de plomo, disueltos en agua. La primera cocción, llamada "cocer bizcocho", duraba tres horas a 200 grados de temperatura.

Tipos de cacharros y sus nombres

Había muchos nombres especiales para los cacharros de Alcorcón. Por ejemplo, los famosos "pucheros coloraos" se vendían en lotes con diferentes tamaños: "del cero o gatera", "del dos", "del tres", y así hasta el "dieciocho", que podían contener desde un cuarto de litro hasta nueve litros. Las ollas, que eran más grandes porque se usaban para grupos de segadores (trabajadores del campo), se diferenciaban como "ollas del veinticuatro" (también llamada olla cuaresmera), y "ollas del treinta y seis y del cuarenta y ocho". Otras piezas típicas eran la besuguera, hecha por encargo para restaurantes famosos de Madrid como Casa Botín o El Segoviano; las tinajas para vino (como la barrigona y el cono) de 60 y 70 litros y 70 cm de altura; o el fregadero, un barreño grande de base ancha y 75 a 90 cm de diámetro.

En el siglo XX, la arcilla ya preparada empezó a traerse de Barcelona.

La Alfarería de Alcorcón en la Literatura

La historiadora Natacha Seseña, en su libro Cacharrería popular, ha recopilado varias citas literarias sobre el puchero rojo o colorao de Alcorcón. Este humilde utensilio de cocina fue mencionado, cantado o descrito desde el siglo XVII por autores como Diego de Torres Villarroel, Agustín Moreto y Francisco de Avellaneda. Por ejemplo, Torres Villarroel, en su obra Vida, recuerda que en el ajuar de su nueva casa no podía faltar "un puchero de Alcorcón".

Por su parte, Avellaneda les dedicó estos versos: Pájaros con alas de ladrillo soy; de ollas y pucheros fénix de Alcorcón.

También, en un poema divertido, Agustín Moreto juega con la expresión "hacer pucheros" (que significa cuando los niños van a llorar), con estos versos: Alcorcón es la Corte del niño bello pues lo que en él más priva son los pucheros.

Otro ejemplo de este doble sentido, también citado por Seseña, es un villancico anónimo del siglo XVI donde se escuchan estos estribillos: Al alfar acudid, zagalejas a la rueda venid, zagalejos, pues ¿cómo sin mi licencia que soy regidor perpetuo pucheros hace ese Niño? Denúnciole desde luego ¿no mira que soy alcalde, alcaldísimo de Alcorcón?.

Con el paso de los siglos, la fama de los pucheros coloraos se extendió en los mercados populares a los botijos. Así lo cuenta el escritor Eugenio Noel en la primera mitad del siglo XX, en su relato Un toro de cabeza en Alcorcón: «Alcorcón no existiría, ni sus célebres botijos tampoco, si el río, al convertirse en arroyo, no hubiera previsto la necesidad de refrescar el agua».