Segundo franquismo para niños

El segundo franquismo (1959-1975) fue la segunda parte del gobierno del general Francisco Franco en España. También se le conoce como franquismo desarrollista porque fue un tiempo de gran crecimiento económico. A este crecimiento se le llamó el «milagro económico español». España cambió mucho socialmente, pero no hubo cambios políticos importantes.

Este periodo se divide en dos etapas:

- La primera (1959-1969): Hubo intentos de hacer el gobierno más abierto, pero no tuvieron éxito. Terminó con el triunfo de los que querían mantener todo igual, liderados por el almirante Luis Carrero Blanco.

- La segunda (1969-1975): Conocida como el «tardofranquismo», fueron los últimos años del gobierno. Estuvo marcada por el fallecimiento de Carrero Blanco en diciembre de 1973 y la enfermedad de Franco, quien murió el 20 de noviembre de 1975.

Contenido

- El gobierno de Franco de 1959 a 1969

- El tardofranquismo (1969-1975)

El gobierno de Franco de 1959 a 1969

El Plan de Estabilización de 1959: Un cambio económico

Entre 1957 y 1959, la economía de España estaba en una situación muy difícil. Había mucha inflación (los precios subían mucho), poco dinero de otros países y el crecimiento económico era lento.

Para solucionar esto, un grupo de expertos en economía, llamados «tecnócratas», propuso un plan. Primero, se permitió que los salarios y las condiciones de trabajo se negociaran entre empresas y trabajadores. Esto se hizo a través de la Ley de Convenios Colectivos en 1958.

Luego, los «tecnócratas» convencieron a Franco de que el modelo económico anterior, que controlaba mucho todo, ya no funcionaba. Era necesario abrir la economía al exterior. Esto significaba permitir más importaciones y la entrada de dinero de otros países.

Así nació el Plan de Estabilización y Liberalización económicas en 1959. Su objetivo era modernizar la economía española y acercarla a la de otros países de Europa occidental.

Las medidas principales fueron:

- Controlar las finanzas: Se subieron algunos impuestos y se redujeron gastos para equilibrar el presupuesto. También se limitó el crédito de los bancos para controlar la inflación.

- Abrir la economía interna: Se eliminaron muchos controles sobre el mercado dentro de España y se liberaron los precios de algunos productos.

- Abrir la economía al exterior: Se quitaron muchas restricciones a las importaciones y se permitió más inversión extranjera. La moneda española, la peseta, se devaluó (su valor bajó) para facilitar las exportaciones.

Estos cambios lograron estabilizar los precios y mejorar la situación económica rápidamente.

El «milagro económico español»: Crecimiento y transformación

Después del Plan de Estabilización de 1959, la economía española creció de forma impresionante. Esto transformó la sociedad. España pudo aprovechar las buenas condiciones del mercado internacional.

Este crecimiento se debió a varios factores:

- Precios bajos de materias primas: Especialmente el petróleo, que era barato.

- Dinero del exterior: Llegó dinero de los españoles que trabajaban en otros países y de los turistas. También hubo mucha inversión extranjera.

- Tecnología: Fue fácil conseguir tecnología y productos necesarios para el crecimiento.

- Mano de obra abundante: Había muchas personas del campo y mujeres que se incorporaron al trabajo en la industria. Además, muchos españoles emigraron a otros países de Europa, lo que ayudó a mantener bajo el desempleo.

Entre 1960 y 1973, la economía creció más del 7% anual. España dejó de ser un país agrario para convertirse en un país industrial. A principios de los años 70, España era la 12.ª potencia industrial del mundo.

El campo también cambió mucho. La gente se fue a las ciudades y a Europa, lo que hizo que los dueños de las tierras invirtieran en máquinas. La agricultura se modernizó, usando más tecnología y produciendo más.

La industria fue el motor principal de este crecimiento. Sectores como la química, la energía y la construcción de maquinaria crecieron mucho.

El sector servicios (como el turismo, el transporte y las finanzas) también creció y superó a la industria en importancia. El turismo fue clave, con millones de visitantes cada año.

La sociedad española en transformación

El crecimiento económico de los años 60 trajo grandes cambios sociales en España. La sociedad se modernizó y se pareció más a las de otros países de Europa occidental.

Algunos de estos cambios fueron:

- Crecimiento de la población: La población española creció rápidamente, pasando de 30 a 35 millones entre 1960 y 1975. Esto se debió a que la gente vivía más tiempo y nacían más niños.

- Éxodo rural: Casi tres millones de personas dejaron el campo para irse a las ciudades o a otros países de Europa en busca de trabajo.

- Urbanización: Las ciudades crecieron mucho, especialmente Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Se crearon nuevos barrios para los trabajadores, aunque a veces de forma desordenada.

- Desequilibrios regionales: Las zonas industriales y costeras crecieron, mientras que las zonas rurales del interior se despoblaron.

- Nueva clase obrera: Los trabajadores del campo se convirtieron en obreros cualificados en las fábricas, con mejores salarios.

- Nuevas clases medias: Aumentó el número de profesionales y técnicos en empresas y la administración. Esto hizo que la sociedad fuera menos desigual.

- Más educación: La mayoría de la población aprendió a leer y escribir. En 1970, el 90% de los niños entre 6 y 13 años iban a la escuela.

- Mujeres en el trabajo: Más mujeres se incorporaron al mercado laboral y a la educación superior, aunque todavía en menor medida que en otros países europeos.

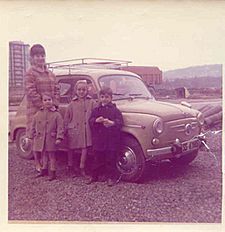

- Sociedad de consumo: La gente empezó a comprar más bienes como televisores, frigoríficos, lavadoras y coches (el Seat 600 fue un símbolo de esta época). Esto cambió las costumbres y la forma de vida.

El gobierno de Franco en la década del desarrollo

Los «tecnócratas» y la Ley Orgánica del Estado

Los «tecnócratas» del Opus Dei (un grupo religioso) ganaron más poder en el gobierno. Su objetivo era mejorar el bienestar de la gente para que el gobierno de Franco tuviera más apoyo, pero manteniendo un control estricto.

En 1959, se aprobó la Ley de Orden Público, que consideraba delito cualquier acto que amenazara la unidad de España. Además, los delitos graves seguían siendo juzgados por militares.

Los «tecnócratas» también propusieron crear un sistema de bienestar social. En 1963, se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social, que unificó los sistemas de protección pública (seguro de enfermedad, vejez, etc.) y amplió la asistencia médica. Para 1970, casi el 80% de la población tenía cobertura de seguridad social.

El segundo objetivo de los «tecnócratas» era asegurar que el gobierno de Franco continuara después de su muerte. Para ello, en 1966 se aprobó la Ley Orgánica del Estado. Esta ley era como una Constitución y modificaba otras leyes anteriores. Definía las funciones del Jefe del Estado (Franco) y del Gobierno. También se reformaron las Cortes (el parlamento), permitiendo una mínima participación de los ciudadanos a través de la elección de algunos representantes.

Para que la Ley Orgánica del Estado tuviera apoyo popular, se hizo un referéndum el 14 de diciembre de 1966. El gobierno hizo una gran campaña a favor del "Sí", que se identificaba con la paz. Franco mismo pidió el apoyo de la gente. El 95.9% de los votantes apoyó la ley.

Los proyectos de los «aperturistas»

Algunos miembros del gobierno, llamados «aperturistas», querían que el gobierno fuera un poco más abierto. El ministro José Solís Ruiz intentó que la Organización Sindical (el único sindicato permitido) fuera más participativa. Sin embargo, en las elecciones sindicales de 1966, muchos puestos fueron ocupados por grupos de oposición clandestinos, como las «Comisiones Obreras».

Solís también propuso crear «asociaciones» dentro del Movimiento Nacional (el partido único del gobierno) para permitir cierta participación. Pero este proyecto fue rechazado por los «tecnócratas» y Carrero Blanco, quienes temían que estas asociaciones se convirtieran en partidos políticos. Franco también se opuso, diciendo que los partidos políticos destruirían España.

Los únicos logros importantes de los «aperturistas» fueron la Ley de Prensa e Imprenta en 1966 y la Ley de Libertad Religiosa en 1967.

La Ley de Prensa, impulsada por el ministro Manuel Fraga Iribarne, eliminó la censura previa. Esto permitió que algunas revistas y periódicos tuvieran un tono más crítico. Sin embargo, la ley seguía imponiendo límites estrictos a la libertad de expresión, con multas y penas de cárcel si se sobrepasaban ciertos límites. La radio y la televisión siguieron bajo estricto control del gobierno.

La Ley de Libertad Religiosa permitió una mayor libertad para las religiones no católicas, aunque con muchas restricciones. Fue un paso importante para los protestantes, judíos y musulmanes en España, que habían sufrido discriminación.

La «Operación Príncipe» y el triunfo de los «inmovilistas»

Después de la Ley Orgánica del Estado, Carrero Blanco fue nombrado vicepresidente del gobierno en 1967. Esto le permitió impulsar la «Operación Príncipe». El objetivo era asegurar la sucesión de Franco, quien ya tenía 69 años y mostraba signos de enfermedad.

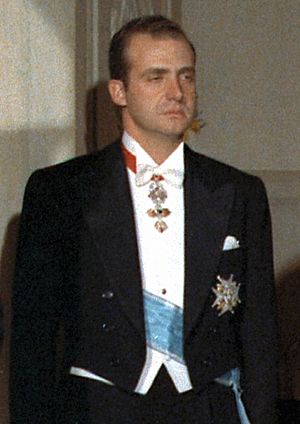

Carrero y los «tecnócratas» apoyaban al príncipe Juan Carlos de Borbón, nieto del rey Alfonso XIII, como sucesor de Franco. Franco también lo prefería, aunque desconfiaba de los Borbones «liberales».

Algunos falangistas se oponían a la monarquía y querían que Franco nombrara a un regente (alguien que gobernara en lugar del rey) sin fecha de fin. Otros apoyaban a Alfonso de Borbón y Dampierre, otro nieto de Alfonso XIII.

Finalmente, en julio de 1969, Franco anunció a Juan Carlos su decisión de nombrarlo sucesor «a título de rey». Juan Carlos aceptó. El 22 de julio de 1969, Franco propuso a las Cortes el nombramiento de don Juan Carlos como «mi sucesor» al frente de una «Monarquía del Movimiento Nacional». La votación fue mayoritariamente a favor. Franco dejó claro que esta monarquía «nada debía al pasado», sino que nacía del «acto decisivo del 18 de julio de 1936» (el inicio de la guerra civil).

Al día siguiente, el príncipe Juan Carlos juró lealtad a Franco y a los principios del Movimiento Nacional. Con esto, se completó el plan de Carrero Blanco para asegurar la continuidad del gobierno de Franco.

El nombramiento de Juan Carlos reforzó a Carrero Blanco y a los «tecnócratas». Esto llevó a un conflicto con los ministros «aperturistas», que culminó con el «caso Matesa», un problema que afectó a algunos ministros «tecnócratas». Aunque los «aperturistas» intentaron usarlo para debilitar a los «tecnócratas», el resultado fue el contrario.

En octubre de 1969, se formó un nuevo gobierno, llamado «monocolor», porque estaba formado casi exclusivamente por «tecnócratas» del Opus Dei o personas leales a Carrero Blanco. Carrero fue ratificado como vicepresidente, pero en la práctica actuaba como presidente. Los ministros «aperturistas» salieron del gobierno. Esto rompió el equilibrio entre los diferentes grupos que Franco había mantenido hasta entonces.

El resurgimiento de la oposición en el interior

Los cambios sociales de los años 60 hicieron que la oposición al gobierno de Franco resurgiera y creciera.

El primer gran desafío fue el aumento de las protestas de los trabajadores. Estas protestas comenzaron con la huelga minera de Asturias de 1962. Los trabajadores se organizaron en «comisiones obreras» para negociar sus condiciones laborales fuera del sindicato oficial. El gobierno las prohibió al considerarlas vinculadas a grupos políticos.

Otro frente de oposición fueron las protestas estudiantiles en las universidades. Estas protestas se extendieron durante la década y mostraron el descontento de los jóvenes. El gobierno respondió con represión, lo que alejó aún más a los estudiantes. En 1969, las protestas estudiantiles llevaron a la declaración del estado de excepción en toda España.

Lo que más sorprendió al gobierno fue la aparición de grupos católicos que se oponían a Franco. Esto se debió a un cambio en la Iglesia Católica, influenciada por el Concilio Vaticano II. Muchos católicos y sacerdotes participaron en protestas de trabajadores y estudiantes. Las iglesias se usaron como lugares de reunión, aprovechando su inmunidad.

También resurgieron las demandas culturales y políticas en Cataluña y el País Vasco. En Cataluña, el nacionalismo catalán empezó a renacer con actos de protesta y la creación de organizaciones culturales.

En el País Vasco, surgió una nueva organización nacionalista llamada ETA (Euskadi Ta Askatasuna: «Patria Vasca y Libertad») en 1959. Esta organización se definió como un «movimiento revolucionario de liberación nacional» y optó por el uso de la violencia. Sus acciones causaron muertes y el gobierno respondió con una represión muy dura en el País Vasco.

En este contexto, los partidos y organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista de España (PCE), se reorganizaron en España. El PCE se convirtió en el grupo más activo y organizado de la oposición.

El gobierno de Franco reprimió duramente a estas organizaciones. Un caso muy conocido fue la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau en 1963, lo que provocó muchas protestas en Europa. Como resultado, se creó el Tribunal de Orden Público (TOP) para juzgar los delitos políticos. Sin embargo, los delitos que implicaban violencia volvieron a ser juzgados por militares.

Otros grupos de oposición, como los demócrata-cristianos y los monárquicos, también surgieron. En 1962, se celebró una reunión en Múnich (Alemania) de políticos de la oposición, tanto de España como del exilio. Acordaron un documento a favor de un gobierno democrático. El gobierno de Franco lo denunció como un «contubernio de Múnich» y castigó a los participantes. Esto afectó la petición de España de unirse a la Comunidad Económica Europea, que exigía gobiernos democráticos.

El tardofranquismo (1969-1975)

El fracaso de la continuidad sin cambios (1969-1973)

Durante el gobierno «monocolor» (1969-1973), la división entre los «inmovilistas» (que querían mantener todo igual) y los «aperturistas» (que querían algunos cambios) se hizo más grande. Carrero Blanco lideraba a los «inmovilistas» y contaba con el apoyo de Franco y del ejército. Los «inmovilistas» más duros eran conocidos como el «búnker».

También surgió un tercer grupo, los «reformistas», que eran antiguos «aperturistas» que se convencieron de que la única salida para España era la democracia, aunque controlada desde el poder. Entre ellos estaba Manuel Fraga Iribarne y otros funcionarios que luego serían importantes en la transición española.

El gobierno «monocolor» no hizo cambios políticos importantes. Los proyectos para crear asociaciones políticas o para dar más independencia al sindicato oficial fueron rechazados. Carrero Blanco se acercó cada vez más a las posiciones del «búnker».

El gobierno solo respondió a las protestas de trabajadores y estudiantes con más fuerza policial. Hubo muertes de trabajadores por acciones de la policía y detenciones de líderes de las «Comisiones Obreras». La represión fue especialmente dura en el País Vasco debido a la creciente actividad de ETA.

El momento más crítico fue el «juicio de Burgos» en diciembre de 1970. Dieciséis personas acusadas de pertenecer a ETA fueron juzgadas por un tribunal militar. El gobierno quiso que fuera un juicio ejemplar, pero provocó una gran ola de solidaridad en el País Vasco y protestas internacionales. Nueve de los acusados fueron condenados a muerte.

El juicio de Burgos también aumentó la distancia entre la Iglesia Católica y el gobierno de Franco, ya que muchos obispos criticaron las condenas a muerte.

Los sectores más conservadores del gobierno criticaron al gobierno por su supuesta debilidad. Hubo manifestaciones de apoyo a Franco en varias ciudades. Finalmente, Franco conmutó (cambió) las nueve penas de muerte por penas de prisión, debido a las numerosas peticiones de clemencia de todo el mundo.

Las tensiones entre el gobierno y la Iglesia Católica continuaron. El Cardenal Tarancón, nuevo arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, quería que la Iglesia se separara del gobierno. Franco y Carrero Blanco se sintieron traicionados por la Iglesia. La tensión llegó a su punto máximo en mayo de 1973, cuando grupos de extrema derecha insultaron al Cardenal Tarancón durante un funeral.

A mediados de 1973, era evidente que la política de Carrero Blanco no funcionaba. El gobierno de Franco estaba en una crisis profunda. Franco, ya con 81 años y con problemas de salud, nombró a Carrero Blanco presidente del Gobierno, un cargo que nunca había cedido. Carrero nombró un gobierno de su confianza.

Pero este nuevo gobierno solo duraría seis meses. El 20 de diciembre de 1973, ETA detonó una bomba en Madrid que causó la muerte del almirante Carrero Blanco. Este atentado abrió la crisis política más grave del gobierno de Franco, ya que Carrero Blanco era la persona designada para asegurar la continuidad del régimen.

La agonía final del gobierno de Franco (1974-75)

En enero de 1974, Franco nombró a Carlos Arias Navarro presidente del Gobierno. Arias Navarro intentó equilibrar a los «continuistas» y a los «reformistas» en su gobierno.

Al principio, Arias Navarro hizo algunas promesas de «apertura», como permitir asociaciones políticas dentro del Movimiento y reconocer legalmente los conflictos laborales. La prensa también tuvo un poco más de libertad.

Pero esta «apertura» duró poco. En febrero, el arzobispo de Bilbao fue obligado a marcharse de España por una carta a favor de la libertad del pueblo vasco. Y en marzo, el anarquista Salvador Puig Antich fue ejecutado, a pesar de las protestas y peticiones de clemencia internacionales. Esto mostró la dureza del gobierno.

La situación del gobierno de Franco se hizo más evidente cuando en abril de 1974, un golpe militar en Portugal puso fin a la dictadura de ese país. Los sectores más conservadores del gobierno de Franco, el «búnker», advirtieron que esto no pasaría en España y criticaron cualquier intento de «apertura».

En julio de 1974, Franco fue hospitalizado y cedió temporalmente sus poderes al príncipe Juan Carlos. Aunque se recuperó, la sensación de que el gobierno estaba llegando a su fin se acentuó. En septiembre, un atentado de ETA en Madrid causó la muerte de 12 personas.

La presión del «búnker» llevó a la destitución de algunos ministros «reformistas». Esto marcó el fin del proyecto «reformista» mientras Franco vivía y confirmó la división dentro de la élite política.

En 1975, la crisis económica empeoró, con más inflación y desempleo. Esto provocó una gran ola de huelgas y protestas de trabajadores y estudiantes.

La actividad de grupos que usaban la violencia, como ETA y el FRAP, también aumentó. El gobierno respondió con más represión. En agosto de 1975, se aprobó una ley antiterrorista que permitía juzgar a los acusados por tribunales militares.

En septiembre de 1975, tres miembros de ETA y ocho del FRAP fueron condenados a muerte. A pesar de las protestas internacionales y las peticiones de clemencia, Franco no conmutó las penas de muerte a cinco de ellos, y fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1975. Este hecho provocó un gran rechazo internacional y el aislamiento del gobierno de Franco.

El 1 de octubre de 1975, el Movimiento organizó una concentración de apoyo a Franco en Madrid. Fue la última vez que Franco apareció en público. En su discurso, habló de una «conspiración» contra España.

Pocos días después, el 12 de octubre, Franco cayó enfermo. El 30 de octubre, traspasó sus poderes al príncipe Juan Carlos. Mientras Franco estaba gravemente enfermo, Juan Carlos tuvo que enfrentar una crisis en el Sahara Occidental, donde Hassan II, rey de Marruecos, organizó la Marcha Verde para reclamar el territorio. Finalmente, se llegó a un acuerdo pacífico por el que España se retiraba del Sahara.

A primera hora de la mañana del 20 de noviembre de 1975, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, anunció por televisión el fallecimiento de Franco. Su funeral se celebró en Madrid.