Gomero (aborigen de La Gomera) para niños

Gomero es la denominación por la que se conoce a los primeros pobladores que habitaban la isla de La Gomera —Canarias, España— antes de la conquista europea en el siglo xv, siendo uno de los pueblos aborígenes canarios entroncados genética y culturalmente con los amaziges del norte de África.

Son también conocidos como antiguos gomeros o gomeros prehispánicos, sobre todo para diferenciarlos de los modernos isleños.

Los aborígenes gomeros habitaron la isla de manera aislada desde por lo menos el siglo i d. C. hasta el redescubrimiento del archipiélago canario por los europeos a finales del siglo xiii. La posterior colonización castellana a lo largo del siglo xv provocó la práctica desaparición de su cultura, organización social y su lenguaje, no así de su población, cuyo bagaje genético sobrevive en los modernos habitantes de la isla.

Se trataba de una sociedad tribal con una cultura material inmersa en el Neolítico basada en una industria lítica, al carecer de metales en la isla, y en una cerámica hecha a mano sin torno. Habitaban en cuevas naturales y chozas de piedra, vestían con pieles, y para su sustento se dedicaban principalmente a la ganadería de cabras y ovejas, actividad que complementaban con una agricultura básica de la cebada, el marisqueo y con la recolección de productos silvestres.

Creían en la existencia de una entidad divino-demoníaca que se les aparecía en forma de perro antropomorfo, para quien practicaban ofrendas quemando restos animales y realizando libaciones de leche en altares de piedra.

Contenido

- Fuentes para su estudio

- Etnónimo y nombre de la isla

- Orígenes de la población

- Características físicas

- Demografía

- Economía y subsistencia

- Hábitat

- Industria

- Organización socio-política

- Religión

- Lenguaje y escritura

- Contacto con otras culturas

- Los aborígenes en la nueva sociedad

- Supervivencias

- Aborígenes gomeros conocidos

- Restos arqueológicos

- Véase también

Fuentes para su estudio

Para el conocimiento de la cultura aborigen gomera existen dos cauces de información: las antiguas fuentes etnohistóricas y las modernas investigaciones arqueológicas.

Destacan en el primer caso las obras contemporáneas portuguesas Chronica do descobrimento e conquista da Guiné de Gomes Eanes de Zurara y De prima inventione Guineae de Diogo Gomes, las historias del siglo xvi As saudades da terra de Gaspar Frutuoso, Historia de la conquista de las siete islas de Canaria de Juan de Abréu Galindo y Descrittione et historia del regno de l'isole Canaria… de Leonardo Torriani, así como las conocidas como crónicas de la conquista de Gran Canaria: Matritense, Ovetense y Lacunense.

En cuanto a las investigaciones arqueológicas, estas son relativamente recientes, pues solo comienzan a ser importantes a partir de la década de 1970. Anteriormente se habían realizado algunos primeros estudios a finales del siglo xix, pero eran puntuales y sin continuidad. Estos habían sido llevados a cabo por, entre otros, el médico e historiador tinerfeño Juan Bethencourt Alfonso o el antropólogo francés René Verneau. Ya en la primera mitad del siglo xx Telesforo Bravo o Luis Diego Cuscoy realizan varias prospecciones en la isla, pero es a raíz de la realizada en 1959 en la Fortaleza de Chipude por Manuel Pellicer Catalán, entonces director del departamento de prehistoria y arqueología de la universidad de La Laguna, cuando dé comienzo realmente la arqueología en La Gomera. Como queda dicho, será a partir de la década de 1970 cuando se sucedan la mayoría de las excavaciones, sobre todo bajo la dirección de los arqueólogos Francisco Navarro Mederos y Juan Carlos Hernández Marrero.

Etnónimo y nombre de la isla

Gomero es el nombre que dieron los europeos desde el principio a los habitantes de la isla, desconociéndose cómo se denominaban a sí mismos. El término gomerita con el que también se les ha llamado en la bibliografía académica y divulgativa es un neologismo formado por el topónimo Gomera y el sufijo griego -ita con el sentido de pertenencia, y fue utilizado por primera vez por Sabin Berthelot en su obra Ethnografia y anales de la conquista de las Islas Canarias publicada en 1849.

Según Juan de Abréu Galindo, la isla siempre fue conocida como Gomera:

Muchos días procuré saber de los más antiguos naturales de esta isla, el nombre que tenía antes que á ella viniera el capitán Juan de Bethencourt, por saber quién le hubiese impuesto este nombre de Gomera, y nunca lo pude alcanzar, ni entender jamás haber tenido otro nombre, sino es Gomera, desde que á ella vinieron los africanos, que debió de ser quien se lo dió.

En la documentación histórica el término Gomera aparece con las variantes Gomere, Gommaria, Gomiere, Goumere y Goumiere. Las tres últimas están influenciadas por el francés, lengua en la que fue escrita la crónica Le Canarien en las que aparecen.

No existe unanimidad sobre cuál es el origen del nombre de la isla, existiendo varias hipótesis. Así, para el historiador portugués Gaspar Frutuoso derivaría del nombre de un rey de la isla llamado Gomero o Gomauro, aunque este mismo autor alude a la abundante resina o goma que se extraía de los almácigos presentes en la isla como otra posibilidad. Esta misma hipótesis sobre la goma de los almácigos era sostenida por el profesor Juan Álvarez Delgado, para quien fueron los mallorquines quienes nombraron así la isla tras una expedición a Canarias en la década de 1330. Otros autores sin embargo relacionan el término Gomera con la tribu bereber norteafricana de los ghomara o ghmara, siendo esta la hipótesis más aceptada modernamente por ser la más popularizada.

Orígenes de la población

Aunque se mantiene cierta controversia en el mundo académico sobre el origen de los primeros pobladores de Canarias, la mayoría de los investigadores modernos consideran que tanto la población aborigen de La Gomera como la del resto del archipiélago procedía originalmente del norte de África, estando emparentada con los amaziges. Esto se basa tanto en el parecido de la lengua e inscripciones, como en determinados elementos culturales.

Sin embargo, se mantiene la incógnita sobre cómo pudieron llegar a la isla, existiendo dos hipótesis: vinieron por sus propios medios o fueron transportados por otros pueblos como los fenicios, cartagineses o romanos en un premeditado proceso colonizador con fines económicos.

Las fechas más antiguas para el primer poblamiento de La Gomera habían sido establecidas entre 343 y 473 d. C., habiendo sido obtenidas en yacimientos arqueológicos de El Pescante y El Alto del Garajonay (Vallehermoso) mediante datación por radiocarbono. No obstante, nuevas dataciones en el yacimiento de Lomito del Medio (San Sebastián) retrasaron el poblamiento a la primera mitad del siglo i d. C.

Por otra parte, los estudios genéticos modernos demuestran que a La Gomera no parecen haber llegado nuevas oleadas migratorias tras este primer poblamiento, a diferencia de lo que sucedió en el resto de islas.

Características físicas

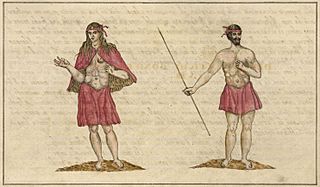

El ingeniero Leonardo Torriani dice que los antiguos gomeros eran «hombres grandes, forzudos, ágiles, guerreros», mientras que Abréu Galindo dice que eran «gente de mediana estatura, animosos, ligeros y diestros en ofender y defenderse».

La altura media para los hombres de 170 cm y de 159 cm para las mujeres.

Enfermedades y patologías

El estudio de restos humanos encontrados en yacimientos sepulcrales aporta varias patologías que afectaron a la población aborigen gomera que, por otra parte, presentaba un estado de salud relativamente aceptable. Entre las patologías reconocibles en los huesos se encuentran trastornos articulares como la artrosis, traumatismos y malformaciones congénitas de tipo vertebral, como la espina bífida que suele ser habitual en la población aborigen canaria en general. Destacan además en los restos diferentes grados de atrición o desgaste de las piezas dentales, común también a los aborígenes canarios y que tiene relación al consumo de harinas de cereales molidos con piedras basálticas, y de caries.

En cuanto a las posibles prácticas terapéuticas, destaca el hallazgo de cráneos en la isla a los que se había practicado la trepanación, sobre todo a hombres mayores de 50 años.

Demografía

No existen cifras seguras del número de habitantes que tuvo la isla de La Gomera antes de su colonización europea. Según el historiador Gomes Eanes de Zurara, la isla tenía hacia 1445 unos setecientos hombres de pelea, es decir, guerreros. Aplicando un coeficiente guerrero/habitante, el investigador Antonio Manuel Macías estimó una población aborigen en el siglo xv de unos 4200 habitantes, con un potencial demográfico de máximo unas 6000 personas en base a la capacidad de carga de la isla. Por su parte, el profesor Alfredo Mederos considera que el coeficiente aplicado guerrero/habitante debería ser algo menor, pues no todos los guerreros serían cabezas de familia. Así, sus cálculos y los de otros investigadores como los del arqueólogo Francisco Navarro proponen una población de algo menos de dos mil habitantes para el siglo xv.

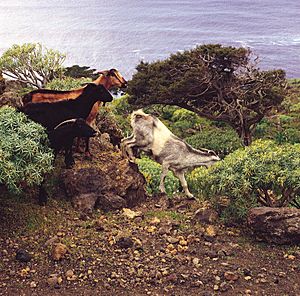

Economía y subsistencia

En la época prehispánica, los gomeros se dedicaban fundamentalmente a la ganadería, dejando a la agricultura en un plano muy secundario. Había cuatro especies domésticas: la cabra, la oveja, el cerdo y el perro. La recolección vegetal, animal y mineral, terrestre y marinera era una actividad suministradora de una parte considerable de la dieta alimenticia y de materias primas para las actividades artesanales. El pastoreo, también muy importante, era una actividad básicamente masculina, ejercida por adultos pero quizás no ancianos. Los niños actuarían como ayudantes que inician su aprendizaje. La agricultura, por su parte, fue probablemente una ocupación sobre todo femenina, en la que colaborarían hombres durante la preparación del terreno, mientras que el resto de las faenas recaerían en las mujeres adultas con la ayuda de ancianas y niñas, y quizás algunos niños.

La recolección marina y pesca podría ser ejercida por toda la familia, salvo un cierto porcentaje de hombres adultos que ejercían la ganadería, y eran probablemente desplazados al interior de la isla durante la estación seca. Tal vez esta fuera la razón por la que cuando los europeos capturaban indígenas en la costa cogían más mujeres que hombres. Las actividades artesanales debieron de haber sido compartidas por varones y hembras, con ciertos niveles de especialización sexual, aunque es muy probable que la carga mayor recayese en individuos adultos de edad avanzada.

Los estudios modernos demuestran que la dieta de los aborígenes gomeros fue variando a lo largo de sus 1400 años de presencia en la isla. Así, en un primer momento coincidente con su llegada a la isla, dependían sobre todo de los recursos marinos. Posteriormente, conforme iba aumentando la cabaña ganadera inicial y su conocimiento de los recursos insulares, pasaron a una dieta terrestre rica en proteína animal. Por último, en los últimos siglos antes de la colonización castellana, se documenta en determinados individuos una dieta mixta terrestre-marina, indicando los investigadores que podría ser sinónimo del aumento en las diferencias sociales dentro de la comunidad.

Hábitat

Viviendas y asentamientos

Los asentamientos estables de los antiguos gomeros se extendían desde las partes altas del cardonal-tabaibal, aumentando en los bosques termófilos (palmerales, sabinares, etc). En el monteverde los asentamientos debieron ser temporales. Al igual que los habitantes de las demás islas, los gomeros aprovecharon las cuevas naturales abiertas por la erosión. Las cuevas, según sus condiciones, se destinaron a albergue, sepultura, cocina, e incluso puede que hubiera cuevas convertidas en corral, depósitos, taller, etc. Pero también una misma cavidad podía acoger diversas funciones, y de hecho parece que fue lo más común.

Lugares de enterramiento

Los antiguos gomeros utilizaban cuevas u oquedades naturales como lugares de enterramiento de sus difuntos. Las cuevas eran mínimamente acondicionadas rellenando el suelo con tierra y piedras para nivelarlo en caso necesario, añadiéndose además una yacija vegetal compuesta por ramas de labiadas y acículas de pino canario para que los cuerpos no estuvieran en contacto directo con la tierra. La entrada a la cavidad se cerraba con muros de piedra seca para evitar el acceso de animales carroñeros como cuervos, guirres o perros.

La necrópolis se encuentra separada de la vivienda como pasa en otras culturas, pero integrada en un mismo complejo. Lo más común es que las sepulturas aparezcan concentradas, formando auténticas necrópolis en una parte concreta del barranco o de la ladera, mientras que el poblado propiamente dicho ocupa otro lugar. Una cueva sepulcral aislada suele ser excepcional y, cuando existe, suele estar fuera del área del asentamiento permanente, probablemente relacionada con una zona de pastoreo estacional.

Otras construcciones

Una de las construcciones más singulares de los antiguos gomeros son los denominados en arqueología como pireos o aras de sacrificio. De carácter religioso (véase apartado Religión), se pueden dividir en dos tipos: simples y complejas.

Las aras simples son estructuras de forma circular u oval, formadas por un murete de piedra seca de tamaños de medianas a grandes, de no más de dos metros de diámetro. En ocasiones se colocaban piedras hincadas adosadas a la estructura o en sus proximidades. En su centro se ubicaban unas cavidades que servían como hornos de combustión. Estas estructuras presentan analogías sobre todo con las halladas en la isla de El Hierro, existiendo también muestras en Gran Canaria y Fuerteventura.

Por su parte, las aras complejas eran exclusivas de la isla de La Gomera. Son obras de mayores dimensiones, con estructuras similares a túmulos. Son de gran tamaño, alcanzando entre 5 y 13 metros de largo por 3 a 6 metros de ancho, con varias cavidades de combustión en su interior de forma circular o poligonal, de poco más de un metro de ancho.

Otras construcciones de origen prehispánico y que continuaron usándose en época histórica son los denominados guros o guronas. Estos son construcciones de planta semicircular o circular de piedra seca, y que eran utilizadas como corral o como refugio donde el pastor se resguardaba del viento.

Industria

Útiles de piedra y madera

En cuanto a la madera, en el yacimiento sepulcral de la cueva de El Calvario (Alajeró) fue encontrada una pieza de madera dentada y bien pulimentada que ha sido identificado como un peine.

Armas

Las armas que utilizaban los antiguos gomeros eran varas o lanzas y dardos de madera con puntas endurecidas al fuego, a los que según fuentes de principios del siglo xviii denomibaban musoco.

Eran también muy diestros lanzando y esquivando piedras, para lo cual se adiestraban desde niños tal y como relata Abréu Galindo:

Acostumbraban los naturales de esta isla, para hacer diestros y ligeros sus hijos, ponerse los padres á una parte, y con unas pelotas de barro le tiraban porque se guardasen, y como iban creciendo, les tiraban piedras, varas botas, y después con puntas: y así los hacían diestros en guardarse, jurtando el cuerpo, y éranlo en tanto que en el aire tomaban las piedras y dardos y las flechas que les tiraban con las manos.

Indumentaria

Historiadores como Zurara aluden a que los gomeros despreciaban los vestidos, si bien Torriani y Abréu Galindo indican que usaban vestimentas confeccionadas con la piel de cabras y ovejas. Según estos autores, tanto hombres como mujeres se cubrían con faldas coloreadas que denominaban tahuyan, las mujeres hasta las rodillas y los hombres hasta medio muslo, llevando el torso generalmente descubierto. También utilizaban el tamarco, una especie de capote de piel común a todos los aborígenes del archipiélago que mantenía el pelo y era usada como abrigo, abrochándoselo al cuello. En la cabeza llevaban tocados de piel de cabrito que les cubrían hasta los hombros. Tenían asimismo zapatos hechos con cuero de cerdo.

Cuando iban a la guerra se ataban unas cintas a la cabeza tejidas con juncos y teñidas de rojo.

La presencia de abalorios tallados en caliza en varias cuevas sepulcrales hacen suponer su uso como adorno por parte de los aborígenes.

Organización socio-política

Estructura social y gobierno

Los antiguos gomeros se dividían socialmente entre nobles y villanos o plebeyos, según la terminología utilizada por las primeras fuentes de los siglos xv y xvi.

En la organización social de los gomeros había una institución muy parecida a otra existente en Marruecos denominada pactos o alianzas por colactación. Dicho pacto se ejercía a través de un ritual que se fundamentaba en beber leche entre las partes de un mismo recipiente.

División territorial

En los momentos previos a la incorporación de La Gomera a la Corona de Castilla a mediados del siglo xv, la isla se hallaba dividida en cuatro señoríos, bandos o cantones. Según Abréu Galindo, esta división se produjo tras la muerte del rey Amaluige.

Los cuatro cantones eran:

- Agana

- Hipalán

- Mulagua

- Orone

Sus territorios se identificaban a grandes rasgos con los valles de Vallehermoso, San Sebastián, Hermigua y Valle Gran Rey respectivamente.

Religión

Creencias

Torriani apunta a que adoraban a una entidad con forma de perro negro y lanudo de andar bípedo al que denominaban Hirguan o Yrguan. Este autor alude también a que existió un adivino gomero llamado Eiunche que intentaba hacer ver a sus paisanos que el verdadero dios creador de todo habitaba en el cielo y se llamaba Orahan, y que Hirguan era su enemigo.

También creían en unos ídolos o demonios denominados Macheal, Machial o Machal.

Lugares de culto

Como para el resto de aborígenes canarios, para los antiguos gomeros las grandes montañas y los roques singulares eran lugares especialmente sacralizados. En muchos de ellos se construyeron las denominadas aras o pireos (véase apartado Otras construcciones), destacando los grandes santuarios ubicados en la Fortaleza de Chipude, la montaña de El Calvario en Alajeró, el Alto de Garajonay, y la montaña de Teguerguenche sobre Valle Gran Rey.

Asimismo, la pervivencia del topónimo Bailadero en varios parajes de la isla indica su posible vinculación a rituales aborígenes.

Ritos y celebraciones

Entre los ritos de los aborígenes gomeros se ha constatado arqueológicamente la práctica de sacrificios u ofrendas a la divinidad mediante la cremación de restos animales. Estas se llevaban a cabo en las aras anteriormente citadas, donde se incineraban partes de animales domésticos, utilizándose principalmente el cráneo y las patas, así como granos de cereal o semillas de plantas recolectadas.

Otro tipo de ofrenda religiosa era la realizada en las denominadas cazoletas, huecos excavados en la roca y generalmente unidos por canales. Aquí se llevaban a cabo libaciones de leche o manteca, ritual común a todos los aborígenes canarios.

Como queda dicho, la existencia de varios bailaderos en la toponimia insular hace posible su relación con los ritos propiciatorios de lluvia atestiguados etnohistóricamente para los guanches de Tenerife. Estos rituales consistían en hacer balar al ganado para así implorar la clemencia de la divinidad.

Rituales funerarios

El cuerpo era depositado generalmente sobre una yacija de restos vegetales de ramas de orijama, elemento que debía contener alguna significación mágico-religiosa para los antiguos gomeros. También podían ser depositados directamente sobre un enlosado de piedras. Al contrario de lo que ocurría en el resto de islas, donde la forma más común de enterramiento era en posición decúbito supino, en La Gomera era más frecuente la inhumación en posición decúbito lateral flexionado.

El ajuar funerario es escaso en los yacimientos arqueológicos investigados, habiéndose localizado una púa de hoja de palma, restos de madera que pudieran corresponderse con lanzas o bastones, un peine y una pieza decorativa de caliza. Asimismo, restos de huesos de animales se corresponderían según los investigadores con ofrendas para el difunto.

En La Gomera se ha constatado la existencia de rituales de inhumación secundarios, es decir, un traslado de restos de un espacio sepulcral a otro pasado el tiempo.

En cuanto a la práctica de la momificación, la investigadora María del Carmen del Arco Aguilar considera que en La Gomera se practicaba. No obstante, según el doctor Conrado Rodríguez-Maffiote esta afirmación se basaría en noticias no contrastadas de finales del siglo xix, no estando atestiguada dicha práctica entre los gomeros prehispánicos. Sin embargo, Luis Diego Cuscoy había apuntado en 1946 al hallazgo de restos de piel en el cráneo de una mujer localizado en el yacimiento sepulcral de la Degollada de la Vaca (San Sebastián).

Lenguaje y escritura

Los aborígenes gomeros hablaban una variedad insular de las lenguas amaziges, que fue desarrollándose en la isla tras el primer poblamiento y el posterior aislamiento secular. En la crónica Le Canarien se define la forma de hablar de los gomeros de la siguiente manera: «habla el lenguaje más extraño de todos los países de estas partes, y hablan con los bezos, como si no tuviesen lengua». Esta descripción ha sido asociada al empleo por parte de los aborígenes del silbo como medio de comunicación.

En cuanto al vocabulario, al contrario de lo que sucede con el léxico aborigen de otras islas como Tenerife o Gran Canaria, los textos etnohistóricos apenas hacen mención de voces gomeras. Así, tan solo aparecen como propios de la isla los términos tahuyan, que era el nombre de las faldas que utilizaban; taxinaste o tainaste, especie de arbusto de cuyas raíces extraían el tinte rojo con que coloreaban sus tejidos; y musoco, nombre de los dardos que usaban como armas y que aparece en una fuente tardía del siglo xviii.

Tomás Arias Marín de Cubas recoge en su obra de 1694 Historia de las siete islas de Canaria la frase en lengua gomera ajeliles, juxaques, aventamares, y que significa según este autor 'huye que estos van por ti'.

No obstante, a pesar de esta escasez en los textos antiguos, varias palabras prehispánicas sobrevivieron y fueron incorporadas al español insular (véase apartado Supervivencias).

Escritura

La cultura aborigen gomera siempre fue considerada como carente de escritura. No obstante, en 2005 fue descubierta una estación de grabados alfabéticos en una cueva del yacimiento de Las Toscas del Guirre, en el municipio de San Sebastián. Se trata asimismo del mayor texto líbico-bereber descubierto en Canarias.

Contacto con otras culturas

Antecedentes

Las islas Canarias, conocidas en la Antigüedad Clásica, cayeron en el olvido durante la Edad Media hasta que el viaje de los hermanos genoveses Ugolino y Vadino Vivaldi de 1291 las redescubrió para el mundo europeo. Posteriormente, los mallorquines visitaron las islas en varias expediciones a lo largo del siglo xiv, apareciendo cartografiada por primera vez La Gomera en el portulano de Angelino Dulcert de 1339.

Las expediciones se suceden a lo largo de esta centuria, tanto por marinos mallorquines como portugueses, castellanos y genoveses. Es presumible por tanto el contacto durante este periodo entre europeos y gomeros, aunque no existen pruebas documentales ni arqueológicas que lo atestigüen.

Etapa de la conquista señorial normanda

En 1402 se inicia la conquista de las islas por los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de La Salle. Un año más tarde, sometidas ya las islas de Lanzarote y Fuerteventura, Gadifer navega inspeccionado el resto de islas. Una noche desembarca un grupo en La Gomera, apresando a un hombre y tres mujeres que se llevan a bordo. A la mañana siguiente intentan un nuevo desembarco para hacer aguada, pero son rechazados por los aborígenes abandonando entonces la isla.

El primer intento de dominación de La Gomera será llevado a cabo en 1420 por Maciot de Bethencourt, pariente y heredero de Jean de Bethencourt. Maciot desembarca por el bando de Orone según el profesor Álvarez Delgado, iniciando la evangelización de los gomeros con ayuda de los franciscanos de Fuerteventura. No obstante, el mismo año de 1420 el rey Juan II de Castilla había otorgado la conquista de La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria a Alfonso de las Casas, siendo expulsado Maciot de La Gomera hacia 1423 por Guillén, hijo de Alfonso.

Expediciones portuguesas

En 1424 entran en escena los portugueses, aliados de Maciot quien se había avecindado en Madeira tras su marcha de Canarias. A finales de ese año o principios de 1425, el infante Enrique el Navegante envía a las islas una armada bajo el mando de Hernando de Castro formada por doce carabelas y 1500 hombres. Después de una desastrosa entrada en Gran Canaria, desembarcan en La Gomera. Allí luchan y hacen huir en un primer momento a los gomeros, que luego logran cercar a los portugueses en una fortaleza natural conocida por ellos como Argodey, y que se asocia a la fortaleza de Chipude. Allí, tras las súplicas de los portugueses, son finalmente perdonados por el rey gomero Amaluige. La tradición histórica supone al rey y a muchos de sus vasallos convirtiéndose al cristianismo.

En 1445 llega una nueva armada comandada por Álvaro Gonçalves de Ataíde, quien se había desviado de su rumbo a las costas de Guinea con intención de realizar razias en Canarias. La flota arriba a La Gomera, en cuya costa se reúnen los aborígenes. Los portugueses piden seguridad a estos para desembarcar, y los gomeros aceptan de buen grado, pues luego les informan dos jefes o capitanes de la isla, Piste y Bruco, que eran vasallos del infante Enrique de Portugal. Posteriormente los portugueses piden ayuda a los gomeros para ir a saltear a la isla de La Palma. Piste y muchos de los suyos se unen, realizando conjuntamente un asalto donde capturaron a unos diecisiete benahoaritas, entre los que se hallaba una mujer de gran envergadura que decían ser reina de una parte de la isla, así como varias cabezas de ganado. De regreso a La Gomera, el capitán João de Castilha, hizo subir a bordo de la nave a una veintena de gomeros aliados, haciéndolos luego prisioneros. No obstante, una vez llegados a Portugal, el infante Enrique le obligó a devolverlos a su isla natal.

A partir de estos contactos, los bandos de Agana y Mulagua mantuvieron tratos amistosos y económicos con los portugueses. Así, algunos gomeros como el capitán Piste pasaron en esa época a vivir a Portugal, estando varios gomeros presentes incluso en la boda de la infanta Leonor de Portugal con el emperador Federico III de Habsburgo, obsequiando a la pareja con una danza tradicional popularizada posteriormente en las cortes europeas con el nombre de «el canario».

Los aborígenes en la nueva sociedad

Los aborígenes gomeros pasarán a formar parte importante de la nueva sociedad de la isla, castellanizándose por completo a lo largo del siglo xvi.

Un nutrido grupo de familias gomeras trasladarán su residencia a las islas de Gran Canaria a partir de 1483, y de Tenerife en 1496, en cuyas conquistas habían participado. Allí continuarán dedicándose sobre todo al pastoreo.

En Tenerife llegarán a no estar bien considerados por los vecinos y las autoridades locales, siendo declarada una orden de destierro de todos ellos en 1504 por ser «gente que no tyene ningunos bienes en que biva ni sienbran ni cogen ni biven de trabajo; y que quebrantan las hordenanças fechas y comen los ganados de los vecinos y fazen otros muchos daños vagamundando», si bien algunas familias fueron exceptuadas de este exilio. Para Gran Canaria también hay alguna referencia a que eran mal vistos por los colonos europeos, pues indican que «ninguno dellos no sabe Avemaria ni Parternóster ni ninguna oración…, y asimesmo dixo este testigo que cree que no saben quál día es fiesta ni vigilia ni la guardan y que cree asimesmo que comen carne todos los días vedados».

Supervivencias

Como queda dicho, los aborígenes gomeros sobrevivieron en gran medida al proceso conquistador y colonizador, siendo la isla que más proporción de ADN aborigen presenta en la moderna población de las islas (un 55,5 %).

No obstante, la cultura prehispánica gomera desapareció por completo, perviviendo únicamente determinadas prácticas ligadas sobre todo al mundo pastoril, como por ejemplo el denominado salto del pastor, la alfarería tradicional o manifestaciones culturales como el baile del tambor y el silbo gomero que, aunque fuertemente castellanizadas, poseen un sustrato aborigen.

De la lengua aborigen sobreviven numerosísimos topónimos en la isla, tanto de poblaciones modernas como de accidentes geográficos diversos: Alajeró, Arure, Chejelipe, Chipude, Garajonay, Hermigua, Taguluche, Tamargada, etc. No obstante, la inmensa mayoría de ellos carece de significado conocido. Asimismo, algunas palabras y nombres comunes pasaron a formar parte del español insular: pirguan, parte más delgada del tallo de la hoja de la palmera; taparucha, nombre de los diques volcánicos; orijama, Cneorum pulverulentum; tajora, nombre común de las especies del género Sideritis; o tamasma, conocida así de forma local la alpispa.

Apellido Chinea

Chinea es un apellido que se originó en la isla de La Gomera, siendo uno de los pocos apellidos en Canarias de procedencia aborigen. En 2022 había en España 5108 personas con este apellido, mayoritariamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Aborígenes gomeros conocidos

- Aberbequeye

- Aguabanahizan

- Aguaboregue

- Aguachioche

- Aguacoromos

- Aguamuge

- Aguanahuche

- Amaluige

- Amanhuy

- Aregoma

- Auhagal

- Bruco

- Chimboyo

- Eiunche

- Guajune

- Gralhegueya

- Hauche

- Hautacuperche

- Hupalupa

- Igalgan

- Miguan

- Piste

- Unihepe

- Yballa

Restos arqueológicos

Yacimientos arqueológicos

Aunque la isla se encuentra repleta de yacimientos arqueológicos, solo dos han sido declarados bienes de interés cultural con la categoría de zona arqueológica:

- La Fortaleza (Vallehermoso)

- Zona de Puntallana (San Sebastián de La Gomera)

Museos

- Museo Arqueológico de La Gomera (San Sebastián de La Gomera)

Véase también

- Leyenda de Gara y Jonay

- Loceras de El Cercado