Crisis de la Restauración para niños

La crisis de la Restauración fue la etapa final de un periodo importante en la historia de España, durante el reinado del rey Alfonso XIII. Aunque no hay una fecha exacta para su inicio, muchos historiadores la sitúan alrededor de 1914, coincidiendo con el impacto de la Primera Guerra Mundial en España, a pesar de que el país se mantuvo neutral. Un momento clave de esta crisis fue el año 1917, y su final llegó en septiembre de 1923 con un golpe de Estado que dio paso a la dictadura de Primo de Rivera.

Contenido

- El inicio de la crisis y el impacto de la Gran Guerra en España

- La crisis de 1917

- La "salida" de la crisis de 1917

- La crisis final: el "desastre de Annual" y sus consecuencias (1921-1923)

- El polémico discurso del rey en Córdoba (mayo de 1921)

- El "desastre de Annual" (julio de 1921)

- El "gobierno de concentración" de Maura (agosto de 1921 - marzo de 1922)

- El gobierno conservador de Sánchez Guerra (marzo-diciembre de 1922)

- El último gobierno constitucional de la Monarquía de Alfonso XIII (diciembre de 1922-septiembre de 1923)

El inicio de la crisis y el impacto de la Gran Guerra en España

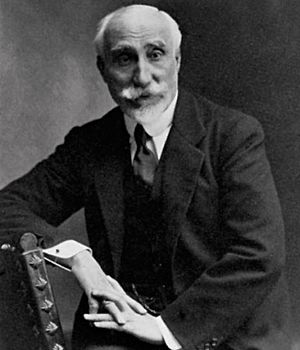

Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó en agosto de 1914, el gobierno español, liderado por Eduardo Dato, decidió que España se mantendría neutral. La mayoría de los líderes y el propio rey Alfonso XIII estaban de acuerdo, ya que España no tenía motivos ni recursos suficientes para participar en un conflicto tan grande. El país era considerado una potencia de segundo nivel, sin la fuerza económica o militar para ser un aliado importante para ninguno de los bandos.

La neutralidad tuvo grandes consecuencias para la economía y la sociedad española. Impulsó la industria, ya que España podía vender sus productos a los países en guerra y a aquellos que ya no podían ser abastecidos por ellos. Sin embargo, los precios de los productos básicos, como el pan o la carne, subieron mucho, mientras que los salarios no aumentaron al mismo ritmo. Esto causó problemas de escasez y protestas en las ciudades, así como un aumento de los conflictos laborales. Los sindicatos, como la CNT y la UGT, pedían mejoras salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El regreso de los liberales y el aumento de los conflictos sociales (1915-1917)

A finales de 1915, el liberal Conde de Romanones se convirtió en presidente del gobierno. En las elecciones de 1916, su partido obtuvo una gran mayoría. Romanones incluyó en su gobierno a Santiago Alba Bonifaz como ministro de Hacienda. Alba propuso un impuesto especial sobre las ganancias obtenidas durante la guerra para financiar obras públicas, pero esta idea fue rechazada por los empresarios y por el líder catalán Francisco Cambó.

El gobierno de Romanones también tuvo que enfrentar un aumento de las protestas sociales por parte de la CNT y la UGT. Estas organizaciones obreras habían crecido mucho y sus miembros reclamaban mejores salarios debido a la inflación y la escasez de alimentos. En 1916, la UGT y la CNT acordaron unirse para realizar acciones conjuntas. A pesar de que el gobierno detuvo a algunos líderes, convocaron una huelga general en diciembre de 1916 para protestar por los precios. La huelga fue un éxito, lo que llevó a las organizaciones a planear otra huelga, esta vez "indefinida" y con el objetivo de cambiar el sistema político y económico del país.

En abril de 1917, el gobierno de Romanones cayó. Le sucedió otro liberal, Manuel García Prieto, pero su gobierno duró solo tres meses debido a una grave crisis causada por las Juntas de Defensa.

La crisis de 1917

La crisis de 1917 fue uno de los momentos más difíciles para el sistema político de la Restauración. Comenzó con el surgimiento de las "Juntas de Defensa", que eran organizaciones de militares que pedían mejores salarios y protestaban por los ascensos rápidos de sus compañeros en Marruecos.

Las Juntas de Defensa

Las Juntas de Defensa exigían ser reconocidas legalmente, pero el gobierno se oponía. El ministro de Guerra ordenó su disolución, lo que aumentó la tensión. El 1 de junio, la Junta de Defensa de Barcelona amenazó con desobedecer si no se aceptaban sus demandas.

El rey Alfonso XIII apoyó a las Juntas, lo que llevó a la dimisión del gobierno de García Prieto. Se formó un nuevo gobierno conservador, presidido por Eduardo Dato, que aceptó las demandas de las Juntas. Esto demostró que el poder político se estaba desplazando hacia los militares y el Palacio Real, en lugar de ser decidido solo por los partidos.

La Asamblea de Parlamentarios

En este ambiente de crisis, los políticos republicanos y reformistas se unieron para pedir una reforma de la Constitución de 1876 y un sistema más democrático. El líder catalanista Francisco Cambó tomó la iniciativa y reunió a los diputados y senadores catalanes en Barcelona. Ellos pidieron autonomía para Cataluña y la reapertura de las Cortes para reformar la Constitución.

El gobierno de Dato intentó desacreditar esta reunión, pero el 19 de julio se celebró la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona. Asistieron diputados de diferentes partidos que acordaron formar un gobierno provisional y convocar elecciones para unas Cortes que reformaran la Constitución. La Asamblea fue disuelta por la policía, pero los participantes fueron liberados.

La huelga general revolucionaria

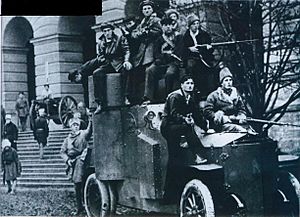

Mientras tanto, las organizaciones obreras seguían preparando la huelga general. Los socialistas decidieron convocarla por su cuenta, apoyando una huelga de ferroviarios en Valencia, con el objetivo de derrocar la Monarquía y formar un gobierno provisional. La CNT, por su parte, se mantuvo al margen.

La huelga, convocada el 10 de agosto, fue un fracaso. Solo tuvo cierto seguimiento en algunas ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, pero no en el campo. Las Juntas de Defensa, que los socialistas esperaban que los apoyaran, se pusieron del lado del gobierno y participaron en la represión. El resultado fue de 71 muertos, 200 heridos y más de 2.000 detenidos, incluyendo a los líderes del comité de huelga, que fueron condenados a cadena perpetua.

A pesar de la crisis, el sistema de la Restauración logró sobrevivir, aunque con muchas dificultades, durante seis años más.

La "salida" de la crisis de 1917

Los "gobiernos de concentración" y el regreso al turno (1917-1918)

Después de la huelga de agosto, las Juntas de Defensa presionaron al gobierno, logrando su dimisión en octubre. El 1 de noviembre de 1917, se formó un "gobierno de concentración" por primera vez en la Restauración. Estaba presidido por el liberal Manuel García Prieto e incluía a conservadores, liberales y a la Liga Regionalista de Cambó. Este tipo de gobierno demostraba que el sistema tradicional de alternancia entre dos partidos estaba en crisis.

Se convocaron elecciones en febrero de 1918, que se intentaron que fueran "limpias", pero el sistema de influencias locales (caciquismo) siguió funcionando. El Congreso de los Diputados quedó muy dividido, lo que hizo que las Cortes fueran difíciles de gobernar.

El "gobierno de concentración" duró pocos meses. Las Juntas de Defensa siguieron influyendo, y una huelga de funcionarios terminó por derribar el gobierno. El rey Alfonso XIII intervino y amenazó con abdicar si los líderes políticos no formaban un nuevo gobierno de unidad.

Así, en marzo de 1918, se formó el "Gobierno Nacional", presidido por Antonio Maura, que incluyó a todos los líderes de los partidos dinásticos y a Francisco Cambó. Una de sus primeras medidas fue amnistiar a los líderes socialistas encarcelados. Sin embargo, el gobierno no logró aprobar los presupuestos del Estado y Maura dimitió en noviembre de 1918.

Después del fracaso de estos gobiernos de unidad, se volvió al sistema de alternancia, pero la inestabilidad política continuó. En los siguientes dos años y medio, hubo siete gobiernos diferentes. Los políticos sabían que el sistema necesitaba reformas, pero no lograban llevarlas a cabo.

La "cuestión regional"

La campaña por la autonomía de Cataluña

Tras el fracaso del "Gobierno Nacional", Francisco Cambó y la Liga Regionalista impulsaron una campaña para conseguir la "autonomía integral" para Cataluña. El rey Alfonso XIII incluso animó a Cambó a lanzar esta campaña, pensando que así se calmarían las tensiones revolucionarias en Cataluña.

El 28 de noviembre de 1918, los representantes catalanes entregaron al gobierno un proyecto de estatuto de autonomía. La discusión sobre este proyecto dividió al gobierno, que dimitió. El nuevo presidente, el Conde de Romanones, era partidario de buscar una solución. Sin embargo, la posibilidad de autonomía para Cataluña provocó una fuerte reacción en el resto de España, con manifestaciones en contra de la autonomía catalana.

Las diputaciones de Castilla respondieron con el Mensaje de Castilla, defendiendo la "unidad nacional" española y oponiéndose a cualquier autonomía que redujera la soberanía. También se opusieron a que el catalán fuera idioma oficial. El rey, que antes había animado a Cambó, ahora mostró su apoyo a las provincias castellanas.

El 9 de diciembre, cien mil personas se manifestaron en Madrid en defensa de la "unidad de España". En el debate parlamentario, el líder conservador Antonio Maura se opuso a la autonomía catalana, diciendo que nadie podía elegir su patria. Cambó, indignado, retiró a la mayoría de los diputados catalanes del Congreso.

El gobierno de Romanones intentó buscar una solución, pero el proyecto de estatuto propuesto por una comisión fue muy limitado y no fue aceptado por los diputados catalanes. Finalmente, el gobierno cerró las Cortes en febrero de 1919, aprovechando la crisis de la huelga de La Canadiense en Barcelona. La "cuestión regional" pasó a un segundo plano debido a los problemas sociales.

El crecimiento del nacionalismo vasco

En el País Vasco y Navarra, el nacionalismo vasco apoyó la campaña autonomista catalana, ya que sus aspiraciones eran similares. En 1918, el PNV (que entonces se llamaba Comunión Nacionalista Vasca) ganó las elecciones en Vizcaya, su principal feudo. Las tres diputaciones vascas pidieron una "reintegración foral" o una amplia autonomía basada en sus antiguos fueros, pero su propuesta fue rechazada en las Cortes.

A partir de 1920, el nacionalismo vasco perdió apoyo electoral debido a que los partidos monárquicos se unieron en un frente antinacionalista. Esto provocó la aparición de grupos nacionalistas vascos más radicales que defendían la independencia.

Los conflictos sociales y el impacto de la "Revolución de Octubre"

A los problemas regionales se sumó una grave crisis social en Cataluña y en el campo andaluz. Hubo una verdadera "guerra social" con atentados y movilizaciones.

La Revolución de Octubre en Rusia tuvo un gran impacto en el movimiento obrero español. Aunque la CNT y la UGT no se unieron al movimiento comunista, la Revolución de Octubre sirvió como una inspiración para muchos trabajadores. Los sindicatos crecieron mucho en estos años, convirtiéndose en verdaderas organizaciones de masas.

El "trienio bolchevique" en Andalucía

Entre 1918 y 1920, hubo muchas movilizaciones de jornaleros en Andalucía, conocidas como el "trienio bolchevique". Los trabajadores pedían mejores salarios y el uso de mano de obra local antes de contratar a forasteros. Hubo huelgas, ocupaciones de fincas y algunos actos de sabotaje, que fueron reprimidos duramente por las autoridades.

La "guerra social" en Cataluña

En Cataluña, el conflicto social se intensificó. En 1918, la CNT cambió su estructura para organizar a los trabajadores por industria, lo que les permitía tomar decisiones más rápidamente.

El conflicto más importante fue la huelga de La Canadiense en febrero de 1919. Esta empresa suministraba electricidad a Barcelona, y la huelga dejó la ciudad sin luz, agua ni tranvías. El gobierno de Romanones negoció y aprobó el decreto de la "jornada de ocho horas", una antigua demanda obrera. España fue uno de los primeros países europeos en establecerla.

Sin embargo, el capitán general de Cataluña, Joaquín Milans del Bosch, y el rey Alfonso XIII presionaron para que se aplicara mano dura. La CNT convocó una huelga general, y los empresarios respondieron con un "cierre patronal" (lock-out) que dejó a los obreros sin trabajo. El gobierno de Romanones dimitió y fue sustituido por Antonio Maura, que apoyó la política de Milans del Bosch. La CNT fue disuelta y sus líderes encarcelados.

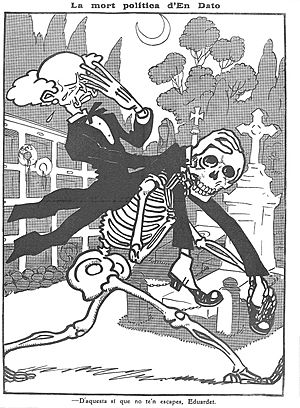

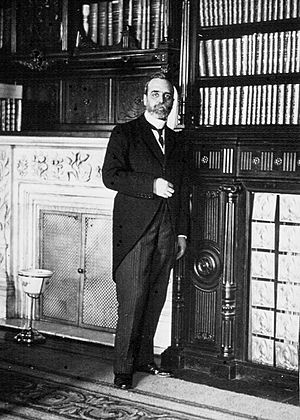

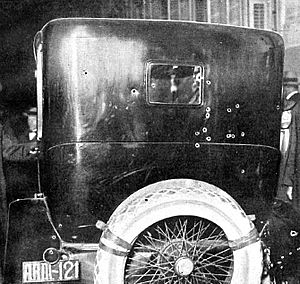

La violencia aumentó en Barcelona, con enfrentamientos entre pistoleros sindicalistas y pistoleros contratados por los empresarios. El 8 de marzo de 1921, el propio presidente del gobierno, Eduardo Dato, fue asesinado en Madrid por un grupo de anarquistas. Este asesinato aumentó la represión contra la CNT. En 1923, también fueron asesinados Salvador Seguí, un líder de la CNT que buscaba la paz, y el arzobispo de Zaragoza.

La crisis final: el "desastre de Annual" y sus consecuencias (1921-1923)

El polémico discurso del rey en Córdoba (mayo de 1921)

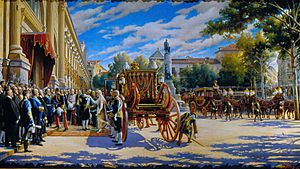

Tras el asesinato de Eduardo Dato, se formó un nuevo gobierno. Uno de los primeros problemas fue la polémica por un discurso del rey Alfonso XIII en Córdoba en mayo de 1921. El rey criticó a los políticos por sus "maquinaciones" y "mezquindades" que impedían el progreso del país. Sus palabras fueron interpretadas como un desprecio al Parlamento y generaron un gran debate.

El "desastre de Annual" (julio de 1921)

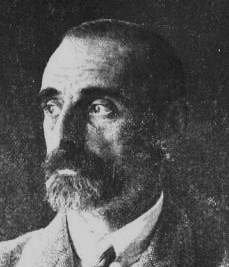

El problema más grave que enfrentó el gobierno fue el desastre de Annual. Después de la Primera Guerra Mundial, España quería controlar todo el protectorado español de Marruecos. El general Manuel Fernández Silvestre avanzó desde Melilla sin mucha resistencia, llegando a Annual en 1921. Sin embargo, las tropas españolas quedaron muy dispersas y con problemas de abastecimiento.

En mayo de 1921, Fernández Silvestre reanudó el avance, pero esta vez encontró resistencia de las tribus rifeñas lideradas por Abd el-Krim. Las tropas españolas sufrieron muchas bajas y tuvieron que retirarse. La ofensiva de los rifeños provocó una desbandada general del ejército español hacia Melilla. Murieron unos 10.000 soldados, incluyendo el general Silvestre.

El "desastre de Annual" conmocionó a la opinión pública. En las Cortes y en la prensa se pidieron responsabilidades, y el propio rey Alfonso XIII fue acusado de haber animado a Fernández Silvestre a actuar de forma imprudente. El diputado socialista Indalecio Prieto acusó al rey de ser uno de los máximos responsables.

El "gobierno de concentración" de Maura (agosto de 1921 - marzo de 1922)

Para enfrentar las consecuencias del "desastre de Annual", el rey recurrió de nuevo a Antonio Maura, quien formó un "gobierno de concentración" en agosto de 1921, incluyendo a conservadores, liberales y a Francisco Cambó. Una de las primeras medidas fue abrir una investigación, conocida como el "Expediente Picasso", para determinar las responsabilidades militares. También se inició una operación para recuperar el territorio perdido en Marruecos.

El gobierno de Maura también logró transformar las Juntas de Defensa en simples "comisiones informativas" dentro del Ministerio de Guerra, reduciendo su poder. Sin embargo, el gobierno duró solo ocho meses debido a la presión por las responsabilidades del desastre.

El gobierno conservador de Sánchez Guerra (marzo-diciembre de 1922)

El gobierno de José Sánchez Guerra intentó controlar la intervención militar y someter a las Juntas de Defensa al poder civil, con el apoyo del rey. En junio de 1922, Alfonso XIII criticó a las Juntas, lo que hizo que pasara de ser un aliado a un adversario para ellas. En noviembre de 1922, las Cortes aprobaron una ley que disolvía las "comisiones informativas" y regulaba los ascensos militares.

El general Juan Picasso presentó su informe sobre el "desastre de Annual", que denunciaba el fraude y la corrupción en la administración del protectorado, así como la falta de preparación de los mandos militares. El informe llevó al procesamiento de varios militares, incluyendo al general Dámaso Berenguer.

El debate sobre las responsabilidades en el Congreso de los Diputados fue muy intenso. El diputado socialista Indalecio Prieto acusó directamente al rey de no haber cumplido con sus deberes constitucionales.

El último gobierno constitucional de la Monarquía de Alfonso XIII (diciembre de 1922-septiembre de 1923)

En diciembre de 1922, el rey ofreció la presidencia del gobierno a Manuel García Prieto, quien formó un nuevo "gobierno de concentración liberal". Este sería el último gobierno constitucional del reinado de Alfonso XIII.

El gobierno de García Prieto se propuso avanzar en la investigación de las responsabilidades del desastre de Annual. También intentó reafirmar el poder civil sobre los militares y planteó un ambicioso proyecto de reforma política para establecer una verdadera monarquía parlamentaria. Sin embargo, a pesar de convocar elecciones en 1923, el fraude electoral siguió siendo común.

Finalmente, el gobierno no pudo llevar a cabo sus planes de reforma y de exigir responsabilidades. El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado en Barcelona que puso fin al sistema liberal de la Restauración. El rey Alfonso XIII no se opuso al golpe.