Conquista española de Chiapas para niños

Datos para niños Conquista de Chiapas |

||||

|---|---|---|---|---|

| Parte de Conquista de México | ||||

| Fecha | c. 1523 – c. 1695 | |||

| Lugar | Chiapas, México | |||

| Resultado | Victoria española | |||

| Cambios territoriales | Incorporación de Chiapas en el Virreinato de Nueva España y la Capitanía General de Guatemala | |||

| Beligerantes | ||||

|

||||

| Comandantes | ||||

|

||||

La conquista española de Chiapas fue un proceso en el que los exploradores y soldados españoles, conocidos como conquistadores, tomaron el control de las comunidades indígenas en el territorio que hoy es el estado de Chiapas, en México. Esta campaña duró desde aproximadamente 1523 hasta 1695.

Chiapas es una región con mucha variedad de paisajes. Tiene zonas montañosas como la Sierra Madre de Chiapas, una costa en el Océano Pacífico llamada Soconusco, y una parte central con el río Grijalva.

Antes de la llegada de los españoles, Chiapas estaba habitada por varios pueblos indígenas. Entre ellos estaban los zoques, diferentes pueblos mayas (como los lacandones, ch'oles y tzotziles), y un grupo llamado chiapanecas. La región de Soconusco formaba parte del Imperio Azteca y pagaba tributo a los aztecas.

Los primeros rumores sobre la llegada de los españoles a la región surgieron cuando estos invadieron y derrotaron al Imperio Azteca. A principios de la década de 1520, varias expediciones españolas cruzaron Chiapas por tierra, y sus barcos exploraron la costa del Pacífico. La primera ciudad colonial en las tierras altas de Chiapas, San Cristóbal de los Llanos, fue fundada por Pedro de Portocarrero en 1527. En menos de un año, el control español se extendió por la cuenca alta del río Grijalva, Comitán y el valle de Ocosingo. Se establecieron sistemas de trabajo y tributo para los pueblos indígenas.

La provincia colonial de Chiapas fue creada por Diego de Mazariegos en 1528. Él reorganizó las áreas de control existentes, cambió el nombre de San Cristóbal a Villa Real y la reubicó en San Cristóbal de Las Casas. Las grandes exigencias de tributo y trabajo por parte de los españoles provocaron una rebelión de los habitantes indígenas. Los conquistadores respondieron con ataques, pero los nativos abandonaron sus ciudades y huyeron a lugares difíciles de alcanzar. Las diferencias entre los propios españoles causaron inestabilidad en la provincia. Finalmente, la facción de Mazariegos consiguió que la Corona española elevara Villa Real a la categoría de ciudad, llamándola Ciudad Real, y que se crearan nuevas leyes para dar estabilidad a la región.

Contenido

- Geografía de Chiapas

- Chiapas antes de la llegada española

- Primeros contactos con los españoles

- Estrategias y armamento de la conquista

- La conquista de Soconusco

- Expediciones de reconocimiento, 1524-1525

- Conquista de los Altos de Chiapas, 1527-1547

- Conquista de la Selva Lacandona, 1559–1695

- Fuentes históricas

- Véase también

Geografía de Chiapas

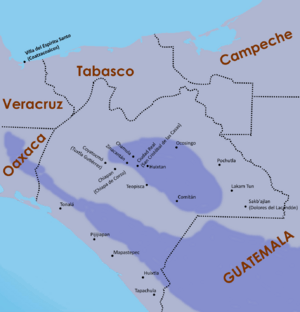

El estado de Chiapas se encuentra en el sureste de México y tiene una superficie de 74.415 km². Limita al oeste con Oaxaca y Veracruz, al norte con Tabasco y al este con Guatemala. Al sur, tiene 260 kilómetros de costa en el Océano Pacífico.

Chiapas es muy diversa en su geografía y cultura. Tiene dos grandes zonas montañosas: la Sierra Madre de Chiapas al sur y las Montañas Centrales en el centro. Entre ellas se encuentra la Depresión Central, por donde pasa el río Grijalva. Las montañas de la Sierra Madre son más altas cerca de la frontera con Guatemala.

La zona costera de Soconusco está al sur de la Sierra Madre. Es una llanura estrecha con un clima tropical húmedo y tierras fértiles. El río Grijalva, que atraviesa la Depresión Central, recibe agua de las montañas de Guatemala y de las dos regiones montañosas de Chiapas. El clima en estas llanuras es cálido con lluvias moderadas.

Las tierras altas centrales se elevan al norte del Grijalva, alcanzando hasta 2400 metros de altura, y luego bajan hacia la Península de Yucatán. Tienen valles profundos y un sistema de ríos que alimentan el Grijalva y el río Lacantún. Estas tierras altas tienen mucha lluvia y una vegetación variada, desde bosques de pinos en las zonas altas hasta selvas tropicales en las bajas. Al este de las tierras altas centrales se encuentra la Selva Lacandona, que es mayormente montañosa.

Chiapas antes de la llegada española

Los primeros habitantes de Chiapas eran cazadores y recolectores que vivieron en las tierras altas del norte y en la costa desde hace unos 8000 años. Con el tiempo, los pueblos de habla zoque ocuparon la mayor parte del territorio. Poco a poco, los pueblos de habla maya llegaron desde el este. Hacia el año 200 d.C., Chiapas estaba dividida en dos partes casi iguales: los zoques en el oeste y los mayas en el este. Esta distribución se mantuvo hasta la llegada de los españoles.

Una gran parte del oeste de Chiapas estaba en manos de los zoques, incluyendo la Depresión Central y la cuenca del Grijalva. Sus principales asentamientos eran Copainalá, Mezcalapa y Quechula. Los aztecas les exigían tributo y controlaban las rutas comerciales que pasaban por su territorio. En la Depresión Central, antes de la llegada de los españoles, estaban dos de las ciudades más grandes de la región: Chiapa y Copanaguastla. La zona alrededor de Chiapa de Corzo estaba ocupada por los chiapanecas, un pueblo guerrero que había logrado resistir la incorporación al Imperio Azteca. Su territorio se extendía entre los zoques y los mayas tzotziles.

Las tierras altas centrales estaban ocupadas por varios pueblos mayas, como los tzotziles, divididos en provincias. Los tojolabales vivían alrededor de Comitán. Los mayas coxoh habitaban una pequeña zona cerca de la frontera con Guatemala. La región de Soconusco era un punto clave de comunicación. Había sido conquistada por la Triple Alianza azteca a finales del siglo XV y pagaba tributo en cacao. Los lacandones, un pueblo maya ch'ol (diferente de los lacandones actuales), controlaban el territorio a lo largo de los ríos que desembocan en el Usumacinta, en el este de Chiapas y el suroeste de Petén, Guatemala. Tenían fama de ser muy feroces.

Primeros contactos con los españoles

Mucho antes de que los españoles llegaran a Chiapas, ya se escuchaban rumores sobre su presencia en la costa del Atlántico. Luego, llegaron mensajeros del emperador azteca, Moctezuma II, a los mayas k'iche' de Guatemala, advirtiéndoles que se prepararan para la guerra contra los recién llegados. Poco después, se supo que la gran capital azteca, Tenochtitlán, había caído en manos de los conquistadores. Una delegación que incluía a chiapanecas y mayas k'iche' y kaqchikel visitó a Hernán Cortés en la recién conquistada capital azteca y fue bien recibida.

En 1522, barcos españoles exploraron la costa del Pacífico de Chiapas. En diciembre de ese año, Cuzcacuatl, señor de la ciudad maya tzotzil de Zinacantán, viajó a la colonia española de Villa del Espíritu Santo (hoy Coatzacoalcos) para ofrecer una alianza a los españoles.

Estrategias y armamento de la conquista

El objetivo principal de la conquista española era incorporar a los pueblos indígenas de Chiapas al Imperio español y convertirlos al cristianismo. Esto significaba desmantelar las estructuras de poder indígenas, destruir sus templos y figuras religiosas, y concentrar a la población en nuevos asentamientos. Estos nuevos pueblos serían más fáciles de controlar y de enseñarles la religión cristiana. También se les exigiría pagar tributos e impuestos al sistema español.

Por un lado, la conquista implicó batallas y la imposición del gobierno español por la fuerza. Por otro lado, en el aspecto religioso, se buscaba la conversión, generalmente pacífica, de los indígenas al cristianismo. En Chiapas, los frailes dominicos fueron los encargados de esta tarea. Ellos se dedicaron a reubicar a los indígenas en nuevos asentamientos, construir iglesias y conventos, y darles instrucción religiosa.

Los conquistadores españoles del siglo XVI usaban espadas, estoques, ballestas, arcabuces (un tipo de arma de fuego) y artillería ligera. Los soldados a caballo llevaban lanzas largas. También usaban alabardas, que eran armas con una punta de lanza y un hacha. Las ballestas eran más fáciles de mantener que los mosquetes en el clima tropical húmedo.

La armadura de metal no era muy práctica en el clima cálido y húmedo. Era pesada, se oxidaba fácilmente y se calentaba mucho bajo el sol. Por eso, los conquistadores a menudo no la usaban o solo se la ponían justo antes de una batalla. Rápidamente adoptaron armaduras de algodón acolchado, similares a las que usaban los nativos, y las combinaban con un casco de metal sencillo. Los escudos eran muy importantes para la infantería y la caballería; solían ser redondos, convexos y hechos de hierro o madera.

Durante el establecimiento del sistema de trabajo colonial, conocido como encomienda, la captura de personas para trabajo forzado se volvió común. Los españoles reunían a los indígenas, los marcaban y los vendían en los puertos del Golfo de México a cambio de caballos y armas. Esto les permitía continuar con la conquista y obtener más personas para trabajar. En algunos casos, los conquistadores obligaban a los líderes indígenas a entregar tributos como alimentos y ropa.

Los mayas tzotziles de los Altos de Chiapas usaban lanzas, piedras, arcos y flechas. También tenían grandes escudos flexibles de algodón que protegían al guerrero de la cabeza a los pies. A veces, los pueblos se defendían con muros y barricadas de tierra y piedra, reforzadas con troncos de árboles. Los defensores lanzaban piedras desde arriba o vertían agua hirviendo mezclada con cal y ceniza sobre los atacantes. A medida que los españoles se establecían en Chiapas, la resistencia indígena huía a regiones de difícil acceso.

El impacto de las enfermedades

Aunque Chiapas estaba poblada antes de la conquista, las enfermedades traídas por los europeos tuvieron un gran impacto. Estas enfermedades causaron una gran disminución de la población en las tierras cálidas y húmedas de la Depresión Central, que aún hoy están poco pobladas. De manera similar, Soconusco se despobló rápidamente poco después del contacto con los españoles. Entre las enfermedades más mortales estaban la viruela, la gripe, el sarampión y varias enfermedades pulmonares, como la tuberculosis.

La conquista de Soconusco

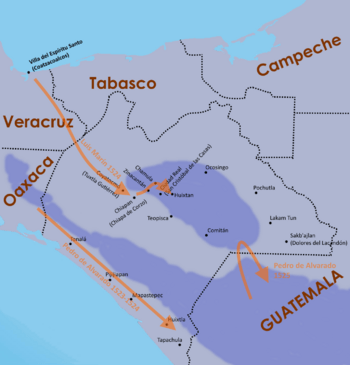

El conquistador español Pedro de Alvarado pasó por Soconusco con un gran ejército en 1523, de camino a la conquista de Guatemala. El ejército de Alvarado incluía soldados experimentados de la conquista de los aztecas, caballería y artillería. También había un gran número de aliados indígenas de Cholula, Tenochtitlan, Texcoco, Tlaxcala y Xochimilco.

Alvarado fue recibido pacíficamente en Soconusco, y los habitantes juraron lealtad a la Corona española. Informaron que grupos vecinos en Guatemala los estaban atacando por su actitud amistosa hacia los españoles. La carta de Alvarado a Hernán Cortés sobre su paso por Soconusco se perdió, y lo que sabemos de esos eventos proviene del relato de Bernal Díaz del Castillo, quien no estuvo presente, y del informe de Gonzalo de Alvarado.

Para 1524, Soconusco había sido completamente controlada por Alvarado y sus fuerzas. Durante los siguientes cincuenta años, la población nativa disminuyó drásticamente debido a las enfermedades traídas de Europa, con una reducción estimada del 90-95%. A pesar de esto, el gobierno colonial exigía el doble de tributo en cacao de lo que se había pagado a los aztecas antes de la invasión. El cacao siguió siendo un cultivo importante durante todo el período colonial.

Debido a la importancia económica del cacao, los españoles no querían reubicar a los indígenas lejos de sus plantaciones. Por eso, los habitantes de Soconusco fueron menos afectados por la reubicación en nuevos asentamientos, ya que plantar nuevas cosechas de cacao habría tardado cinco años en dar frutos.

El control español sobre la provincia de Soconusco cambió con frecuencia. Al principio, estuvo bajo el control de Hernán Cortés, y luego de Jorge de Alvarado. Para 1530, la Real Audiencia de México tenía jurisdicción sobre Soconusco, que ahora estaba bajo el control directo de la Corona española. Era gobernada por funcionarios coloniales nombrados en México.

En 1556, Soconusco pasó a la jurisdicción de la Audiencia Real de Guatemala, con gobernadores independientes nombrados por la Corona. De 1564 a 1569, Soconusco volvió a estar bajo la jurisdicción de México, antes de convertirse de nuevo en una provincia independiente administrada por la Real Audiencia de Guatemala, donde permaneció hasta finales del siglo XVIII.

El control religioso sobre los habitantes también fue cambiante. Primero estuvo bajo la Diócesis de Tlaxcala, pero se trasladó a la diócesis de Guatemala en 1536. La Orden Dominicana estuvo activa en Soconusco en los primeros años, pero se retiró en 1545 debido a la baja población indígena y el clima poco saludable. En 1545, pasó a formar parte de la Diócesis de Chiapas. Volvió a Guatemala en 1561 y de nuevo a Chiapas en 1596.

Expediciones de reconocimiento, 1524-1525

Expedición de Luis Marín, 1524

En 1524, Luis Marín dirigió una pequeña expedición de reconocimiento en Chiapas. Partió de Coatzacoalcos (llamada Espíritu Santo por los españoles) en la costa del Golfo de México. Su grupo pasó por territorio zoque y siguió el río Grijalva río arriba. Cerca de la actual Chiapa de Corzo, el grupo español luchó y derrotó a los chiapanecas. Después de esta batalla, Marín se dirigió a la región montañosa central de Chiapas. Alrededor de la Pascua, pasó por la ciudad maya tzotzil de Zinacantán sin oposición. Los zinacantecos, fieles a su promesa de lealtad de dos años antes, ayudaron a los españoles contra otros pueblos indígenas de la región.

Marín llegó a Chamula, otro pueblo tzotzil, donde inicialmente fue recibido por una delegación de paz. Marín entendió esto como una rendición, pero encontró resistencia armada cuando intentó entrar en la provincia. Los españoles descubrieron que, al acercarse, los tzotziles de Chamula habían abandonado sus tierras y se habían llevado toda la comida para desanimar a los invasores. Un día después de su primer acercamiento, Marín encontró que los tzotziles de Chamula habían reunido a sus guerreros en una cresta a la que los caballos españoles no podían subir. Los conquistadores fueron recibidos con una lluvia de piedras, lanzas, flechas y agua hirviendo mezclada con cal y ceniza. La ciudad cercana estaba defendida por una formidable muralla de piedra y tierra de 1.2 metros de grosor, reforzada con troncos de árboles. Los tzotziles se burlaron de los españoles, lanzándoles pequeñas cantidades de oro y desafiándolos a tomar el resto que tenían dentro de sus muros. Los españoles asaltaron la muralla, viendo que los habitantes habían dejado lanzas clavadas en el interior para hacerles creer que los guerreros seguían defendiendo la ciudad, cuando en realidad se habían retirado bajo la fuerte lluvia que había interrumpido la batalla. Después de tomar la desierta Chamula, la expedición española continuó contra sus aliados en Huixtán. Una vez más, los habitantes ofrecieron resistencia armada antes de abandonar su ciudad a los españoles. El conquistador Diego Godoy escribió que los indígenas muertos o capturados en Huixtán no eran más de 500. Los españoles, decepcionados por las escasas cosechas, decidieron retirarse a Coatzacoalcos en mayo de 1524.

La expedición tenía grandes esperanzas de encontrar una región densamente poblada que se sometería rápidamente al dominio español, con los nativos siendo distribuidos para trabajar para los conquistadores. La fuerte resistencia a la expedición de Luis Marín rápidamente acabó con esas esperanzas. Sin embargo, dos años después de este primer reconocimiento, se estaban emitiendo permisos para controlar el trabajo indígena y se usaban como justificación para capturar personas para trabajo forzado. Chamula fue asignada a Bernal Díaz, y Zinacantán a Francisco de Marmolejo.

Expedición de Pedro de Alvarado, 1525

Un año después, Pedro de Alvarado entró en Chiapas al cruzar una parte de la Selva Lacandona. Su objetivo era unirse con una expedición de Hernán Cortés que venía desde el Golfo de México hacia Honduras. Alvarado entró en Chiapas desde Guatemala a través del territorio de los ch'ol de Acala. No pudo encontrar a Cortés, y sus exploradores finalmente lo llevaron a Tecpan Puyumatlan (hoy Santa Eulalia en Guatemala), en una región montañosa cerca del territorio de los ch'ol lacandones. Los habitantes de Tecpan Puyumatlan ofrecieron una fuerte resistencia contra la expedición española. Gonzalo de Alvarado escribió que los españoles sufrieron muchas pérdidas, incluyendo la muerte de mensajeros enviados para pedir a los nativos que juraran lealtad a la Corona española. Después de no poder localizar a Cortés, los Alvarado regresaron a Guatemala.

Conquista de los Altos de Chiapas, 1527-1547

Los Altos de Chiapas, conocidos como Chiapas, estuvieron bajo el control de la Nueva España hasta 1530, cuando pasaron a Guatemala. En 1540, Chiapas se convirtió en una provincia autónoma por cuatro años, después de los cuales volvió a la jurisdicción de Guatemala. La provincia de Chiapas era gobernada desde Ciudad Real, hoy conocida como San Cristóbal de las Casas.

Pedro de Portocarrero, un joven noble, dirigió la siguiente expedición en Chiapas después de Alvarado, también desde Guatemala. Su campaña no está muy documentada, pero en enero de 1528 estableció con éxito el asentamiento de San Cristóbal de los Llanos en el valle de Comitán, en territorio de los mayas tojolabales. Esto sirvió como base para que los españoles extendieran su control hacia el valle de Ocosingo. Las pocas menciones de la campaña de Portocarrero sugieren que hubo cierta resistencia indígena, pero no se sabe con exactitud su forma y alcance. Los mayas coxoh, que habitaban una pequeña área a lo largo del río San Gregorio entre Comitán y la frontera con Guatemala, probablemente fueron conquistados en 1528. Los españoles los concentraron en cinco pequeños asentamientos, tres de los cuales se establecieron a lo largo del Camino Real, que iba de San Cristóbal a Santiago de los Caballeros de Guatemala. Portocarrero estableció el dominio español sobre varios asentamientos tzeltales y tojolabales, y llegó hasta el pueblo tzotzil de Huixtán. No avanzó más en territorio tzotzil, ya que esas tierras ya habían sido asignadas a los residentes de Villa del Espíritu Santo.

Para 1528, el poder colonial español se había establecido en los Altos de Chiapas, y se estaban emitiendo permisos para controlar el trabajo indígena a conquistadores individuales. El dominio español se extendía desde la parte alta del río Grijalva, pasando por Comitán y Teopisca hasta el valle de Ocosingo. Esta área se incorporó al distrito de Villa de San Cristóbal, que también incluía Chamula, Chiapas y Zinacantán. El norte y noroeste se incorporaron al distrito de Villa del Espíritu Santo, que incluía el territorio ch'ol Maya alrededor de Tila, y el territorio zoque alrededor de Quechula y Tecpatán.

En los primeros años de la conquista, los permisos para controlar el trabajo indígena eran, en la práctica, derechos para saquear y capturar personas para trabajo forzado. Generalmente, un grupo de conquistadores a caballo realizaba un ataque rápido sobre una población desprevenida. Los prisioneros eran marcados y llevados a un puerto para ser vendidos, lo que permitía a los conquistadores comprar armas, equipos y caballos. En algunos casos, los conquistadores reunían a los ancianos, los encadenaban, los azotaban y les lanzaban perros de guerra para obligar a los indígenas a entregar tributos como alimentos y ropa.

Diego Mazariegos, 1528

En 1528, el capitán Diego de Mazariegos llegó a Chiapas a través del Istmo de Tehuantepec con artillería y nuevos reclutas de España que no tenían experiencia militar. Para entonces, la población indígena ya había disminuido mucho debido a las enfermedades y el hambre. Primero viajaron a Jiquipilas para reunirse con una delegación de Zinacantán, que había pedido ayuda española contra vasallos rebeldes en Macuil Suchitepeque. Un pequeño grupo de caballería española fue suficiente para que los vasallos de Zinacantán volvieran a obedecer. Después de esto, Mazariegos y sus compañeros fueron a Chiapas y establecieron un campamento temporal cerca, al que llamaron Villa Real. Mazariegos era primo del entonces gobernador de Nueva España, Alonso de Estrada. Había llegado con la misión de establecer una nueva provincia colonial en los Altos de Chiapas. Al principio, encontró resistencia de los conquistadores españoles veteranos que ya estaban en la región. Mazariegos se enteró de que Pedro de Portocarrero estaba en las tierras altas y lo buscó para convencerlo de que se fuera. Los dos conquistadores finalmente se encontraron en Huixtán. Mazariegos mantuvo largas negociaciones de tres meses con los colonos españoles de Coatzacoalcos (Espíritu Santo) y San Cristóbal de los Llanos. Finalmente, llegaron a un acuerdo: las áreas de control de Villa del Espíritu Santo que estaban en las tierras altas se retiraron de esa jurisdicción y se unieron a las de San Cristóbal para formar la nueva provincia. Sin que Mazariegos lo supiera, el rey ya había ordenado que los asentamientos de San Cristóbal de los Llanos se transfirieran a Pedro de Alvarado. El resultado final de las negociaciones entre Mazariegos y los colonos establecidos fue que la Villa de San Cristóbal de los Llanos se disolvió, y los colonos que querían quedarse se trasladaron a Villa Real, que había sido reubicada en el valle de Jovel, con tierras fértiles que pertenecían a Chamula. Pedro de Portocarrero decidió dejar Chiapas y regresó a Guatemala. Mazariegos continuó con la política de reubicar a los indígenas en nuevos asentamientos concentrados, que eran más fáciles de controlar. Este proceso fue más sencillo debido a la reducción de la población indígena. El pueblo de San Andrés Larráinzar se estableció de esta manera, reubicando a los habitantes tzotziles del valle de Huitiupán. Mazariegos reasignó las áreas de control que habían pertenecido a los habitantes de Villa del Espíritu Santo y entregó Zinacantán a Pedro de Estrada, su hermano. Mazariegos emitió permisos para controlar el trabajo indígena que cubrían incluso regiones aún no conquistadas, como Pochutla, en el borde del valle de Ocosingo, para animar a los colonos a conquistar nuevos territorios. La provincia de Chiapas no tenía costa, y al final de este proceso, unos 100 colonos españoles se concentraron en la capital provincial, Villa Real, rodeados de asentamientos indígenas hostiles y con profundas divisiones internas.

Rebelión indígena

Aunque Mazariegos había logrado establecer su nueva capital provincial sin conflictos armados, las excesivas demandas españolas de trabajo y recursos pronto provocaron una rebelión de los habitantes locales. Los colonos exigían que los indígenas les proporcionaran alimentos, madera para la construcción y leña, y que construyeran nuevas casas para los españoles. Además, los cerdos introducidos por los españoles estaban causando grandes daños a los campos de maíz de los nativos. En agosto de 1528, Mazariegos reemplazó a los encargados de las áreas de trabajo indígena con sus amigos y aliados. Los indígenas, al ver a los españoles aislados y la hostilidad entre los colonos originales y los recién llegados, aprovecharon la oportunidad para rebelarse y se negaron a obedecer a sus nuevos amos. Zinacantán fue el único asentamiento indígena que se mantuvo leal a los españoles.

Villa Real estaba ahora rodeada de territorio hostil, y cualquier ayuda española estaba demasiado lejos para ser útil. Los colonos pronto se quedaron sin alimentos y respondieron tomando armas y caballos contra los indígenas en busca de comida y personas para trabajar. Los indígenas abandonaron sus ciudades y escondieron a sus mujeres y niños en cuevas. Las poblaciones rebeldes se concentraron en cimas de montañas fáciles de defender. En Quezaltepeque, se libró una larga batalla entre los mayas tzeltales y los españoles, resultando en la muerte de varios españoles debido a las rocas que les lanzaban desde la cima de la montaña. La batalla duró varios días, y los españoles fueron apoyados por guerreros indígenas del centro de México. La batalla finalmente resultó en una victoria española, pero el resto de la provincia de Chiapas siguió en rebelión.

Después de la batalla de Quezaltepeque, Villa Real seguía con escasez de alimentos y Mazariegos estaba enfermo. Envió a su hermano a la capital de Nueva España para pedir ayuda, y luego se retiró a Copanaguastla a pesar de las protestas del Ayuntamiento, que se quedó para defender la incipiente colonia. Para entonces, Nuño de Guzmán era gobernador en México, y nombró a Juan Enríquez de Guzmán como juez de Chiapas para dar más tiempo a Mazariegos, y como alcalde mayor (un gobernador colonial local). Ocupó su puesto durante un año, tiempo durante el cual intentó restablecer el control español sobre la provincia, especialmente en las regiones del norte y este, pero no logró mucho avance.

Fundación de Ciudad Real

El constante cambio de administradores coloniales y la consiguiente reasignación de permisos de trabajo indígena a los familiares y amigos del nuevo funcionario, prolongaron la inestabilidad en la provincia de Chiapas. En 1531, Pedro de Alvarado finalmente asumió el cargo de gobernador de Chiapas. Inmediatamente restableció el antiguo nombre de San Cristóbal de los Llanos en Villa Real. Una vez más, las áreas de control de Chiapas se transfirieron a nuevos propietarios. Los españoles lanzaron una expedición contra Puyumatlan; no fue un éxito en términos de conquista, pero permitió a los españoles capturar más personas para trabajar y venderlas por armas y caballos. Los suministros recién adquiridos podrían usarse en futuras expediciones para conquistar y pacificar las regiones aún independientes, lo que llevó a un ciclo de captura de personas, comercio de materiales y nuevas conquistas.

Alvarado envió a su lugarteniente Baltasar Guerra para pacificar a los rebeldes chiapanecas y zoques, y los conquistadores victoriosos a su vez exigieron permisos de trabajo indígena. La inestabilidad general continuó, pero la familia Mazariegos logró establecer una base de poder en las instituciones coloniales locales. En 1535, la facción Mazariegos logró que San Cristóbal de los Llanos fuera declarada ciudad, con el nuevo nombre de Ciudad Real. También lograron obtener privilegios especiales de la Corona para estabilizar la colonia, como un edicto que especificaba que el gobernador de Chiapas debía gobernar en persona y no a través de un representante. En la práctica, la rotación de los permisos de trabajo indígena continuó rápidamente, ya que pocos españoles tenían esposas españolas legales e hijos legítimos que pudieran heredar. Esta situación no se estabilizó hasta la década de 1540, cuando la extrema escasez de mujeres españolas en la colonia se alivió con la llegada de nuevos colonos. Aproximadamente al mismo tiempo, la Audiencia de los Confines intervino, nombrando jueces para ejercer un mayor control sobre la asignación de permisos de trabajo.

Establecimiento de los dominicos

En 1542, se emitieron las Leyes Nuevas con el objetivo de proteger a los pueblos indígenas de las colonias españolas de la explotación por parte de los encargados de las áreas de trabajo. Para hacer cumplir estas Leyes Nuevas, una flota de 27 barcos partió de España el 19 de julio de 1544, llevando al fraile Bartolomé de las Casas y sus seguidores religiosos. "Las Casas" llegó a Ciudad Real con 16 compañeros dominicos el 12 de marzo de 1545. Los dominicos fueron la primera orden religiosa en intentar la evangelización de la población nativa. Su llegada significó que los colonos ya no podían tratar a los nativos a su antojo sin el riesgo de intervención de las autoridades religiosas.

Los dominicos pronto entraron en conflicto con los colonos establecidos. Se negaron a escuchar confesiones o dar los sacramentos a los españoles que maltrataban a los indígenas, e incluso llegaron a encarcelar a un decano y excomulgar al presidente de la Real Audiencia. La oposición de los colonos a las acciones de los dominicos alcanzó niveles tan peligrosos que los dominicos se vieron obligados a huir de Ciudad Real por temor a perder sus vidas. Se establecieron cerca en dos pueblos indígenas, el antiguo sitio de la Villa Real de Chiapa y Cinacantlán. Las Casas se basó en el primero, y el fraile Tomás Casillas se hizo cargo de Cinacantlán. Desde Villa Real, Bartolomé de las Casas y sus compañeros se prepararon para la evangelización de todo el territorio que caía dentro del obispado de Chiapa. El territorio de Chiapas se subdividió en varias regiones basadas en las divisiones prehispánicas: los chiapanecas, lacandones, tojolabales, tzeltales y zoques. Los dominicos promovieron la veneración de Santiago Matamoros como una imagen fácilmente identificable de la superioridad militar española.

Pronto se hizo evidente que los dominicos necesitaban restablecerse en Ciudad Real, y las hostilidades con los colonos disminuyeron. En 1547, mientras de las Casas estaba en España, Francisco Marroquín, obispo de Guatemala, colocó la primera piedra para el nuevo convento de los dominicos en Ciudad Real. Los dominicos se dedicaron a destruir templos y figuras religiosas indígenas y predicaban sermones con imágenes impactantes, como el Libro de la Revelación, que eran más familiares para la forma de ver el mundo de los mesoamericanos. Los santos se asociaron con animales, de manera similar a cómo los indígenas se identificaban con espíritus animales (formas Nahual). Otros conceptos mesoamericanos se vincularon a ideas cristianas, donde el mundo de los muertos (Mictlan) se convirtió en el Infierno, Ihuicatl se convirtió en el Cielo, y Tlalocan se convirtió en el Paraíso.

Conquista de la Selva Lacandona, 1559–1695

A mediados del siglo XVI, la frontera española se expandía desde Comitán y Ocosingo, llegando a la Selva Lacandona. Un mayor avance fue impedido por los habitantes de la región, que eran muy independientes. En el momento del contacto con los españoles en el siglo XVI, la Selva Lacandona estaba habitada por choles llamados Lakam Tun. Este nombre fue adaptado al español, primero a El Acantun, luego a Lacantún y finalmente a Lacandona. Los ch'ol lacandones de la época de la conquista española no deben confundirse con los lacandones actuales, que hablan yucateco y ocupan la misma región. El pueblo principal lacandón estaba situado en una isla en el lago Miramar, también conocido como Lakam tun por los habitantes. Los lacandones eran agresivos, y su número aumentó con refugiados de grupos indígenas vecinos que huían del dominio español. Las autoridades religiosas estaban tan preocupadas por esta amenaza a sus esfuerzos pacíficos de evangelización que finalmente apoyaron la intervención militar. La primera expedición española contra los lacandones se llevó a cabo en 1559, comandada por Pedro Ramírez de Quiñones.

De vez en cuando, los españoles lanzaban expediciones militares para castigar a los lacandones y tratar de estabilizar la frontera norte de la colonia guatemalteca. Las expediciones más importantes tuvieron lugar en 1685 y 1695. Repetidas expediciones en la Selva Lacandona lograron destruir algunos pueblos, pero no consiguieron someter a los habitantes de la región ni incorporarlos al Imperio español. Esta exitosa resistencia contra los intentos españoles de dominación sirvió para atraer a más y más indígenas que huían del control colonial.

La resistencia contra los españoles continuó, y los ch'ol hostiles mataron a varios indígenas cristianos recién bautizados. Los frailes franciscanos Antonio Margil y Melchor López estuvieron activos entre los lacandones y los ch'ol manche entre 1692 y 1694; finalmente fueron rechazados y expulsados por los ch'ol. En 1695, las autoridades coloniales decidieron llevar a cabo un plan para conectar la provincia de Guatemala con Yucatán. Soldados al mando de Jacinto de Barrios Leal, presidente de la Real Audiencia de Guatemala, conquistaron varias comunidades ch'ol. La más importante fue Sakb'ajlan en el río Lacantún, en el este de Chiapas, que fue rebautizada como Nuestra Señora de Dolores o Dolores del Lacandona, en abril de 1695. Esto fue parte de un ataque en tres frentes contra los habitantes independientes de Chiapas y el vecino Petén. Un segundo grupo se unió a Barrios Leal después de marchar desde Huehuetenango, en las tierras altas de Guatemala. El tercer grupo, bajo las órdenes de Juan Díaz de Velasco, marchó desde Verapaz, Guatemala, contra los itzá del norte de Petén. Barrios Leal estuvo acompañado por el fraile franciscano Antonio Margil, quien sirvió como asesor, confesor personal y capellán de sus tropas. Los españoles construyeron un fuerte y se mantuvieron con 30 soldados españoles. El fraile mercedario Diego de Rivas se estableció en Dolores del Lacandona, y él y su compañero mercedario bautizaron a varios cientos de ch'oles lacandones en los meses siguientes y establecieron contacto con comunidades ch'ol vecinas.

Antonio Margil permaneció en Dolores del Lacandona hasta 1697. Los ch'ol de la Selva Lacandona fueron reubicados en Huehuetenango, en las tierras altas de Guatemala, a principios del siglo XVIII. Los ch'ol lacandones reubicados pronto se mezclaron con las poblaciones mayas locales y dejaron de existir como un grupo étnico separado. Los últimos ch'ol lacandones conocidos fueron tres indígenas registrados viviendo en Santa Catarina Retalhuleu en 1769.

Fuentes históricas

El conquistador Diego Godoy, quien acompañó a Luis Marín en su reconocimiento de Chiapas, escribió un relato de la batalla contra los habitantes de Chamula en una carta a Hernán Cortés pocos días después del encuentro. Su carta, "Relación hecha por Diego Godoy a Hernando Cortés", aún existe. Muchos años después de los eventos que describió, Bernal Díaz del Castillo escribió su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que incluía un relato de la conquista de las tierras altas de Chiapas. Bernal Díaz también había acompañado a Luis Marín en su incursión en Chiapas en 1524. Gonzalo de Alvarado describió la fuerte resistencia ofrecida por los nativos contra la expedición de Pedro de Alvarado en 1525 en su "Probanza de Gonzalo de Alvarado".

Véase también

En inglés: Spanish conquest of Chiapas Facts for Kids

En inglés: Spanish conquest of Chiapas Facts for Kids