Monasterio de Santa María de Valbuena para niños

El Monasterio de Santa María de Valbuena es un antiguo monasterio de la Orden del Císter en España. Se encuentra en el municipio de Valbuena de Duero, en la Provincia de Valladolid, dentro de la comunidad de Castilla y León. Está situado a orillas del río Duero, en la pequeña localidad de San Bernardo.

Fue fundado en el siglo XII por Estefanía Armengol, hija del conde Armengol V de Urgel. Los primeros monjes que llegaron para habitarlo vinieron de la Abadía de Berdona, en Francia.

A lo largo de su historia, el monasterio pasó por muchos cambios. En el siglo XIX, la mayoría de sus edificios fueron vendidos, pero la iglesia se mantuvo activa como parroquia. En 1967, el arzobispado de Valladolid compró los edificios del monasterio. A finales de los años 90, el monasterio fue cedido a la Fundación de Las Edades del Hombre para que fuera su sede. Hoy en día, una parte del monasterio funciona como un hotel balneario de lujo.

Datos para niños Monasterio de Santa María |

||

|---|---|---|

| Bien de Interés Cultural 3 de junio de 1931 RI-51-0000996 Monumento Histórico-Artístico |

||

|

||

| Localización | ||

| País | ||

| Comunidad | ||

| Provincia | ||

| Localidad | San Bernardo, Valbuena de Duero | |

| Coordenadas | 41°37′46″N 4°15′41″O / 41.62944444, -4.26138889 | |

| Información religiosa | ||

| Culto | Exclaustrado | |

| Diócesis | Valladolid | |

| Orden | Cistercienses (act. sin culto) | |

| Advocación | Santa María de Valbuena | |

| Historia del edificio | ||

| Fundación | 1143 | |

| Fundador | Estefanía Armengol | |

| Construcción | 1143-siglo XVI | |

| Demolición | 1835 | |

| Datos arquitectónicos | ||

| Tipo | Monasterio | |

| Estilo | Cisterciense | |

| Identificador como monumento | RI-51-0000996-00000 | |

Contenido

Historia del Monasterio de Santa María de Valbuena

El 15 de febrero de 1143, Estefanía Armengol fundó este monasterio a orillas del río Duero. Ella era hija del conde Armengol V de Urgel. Su deseo era que el monasterio fuera gobernado por monjes benedictinos.

El monasterio fue dedicado a Santa María, como era común en los monasterios del Císter. También se dedicó a San Martín de Tours, San Silvestre y Todos los Santos.

En 1151, llegaron monjes cistercienses de la abadía francesa de Berdona para vivir en el monasterio. El primer abad fue Martín. Desde su fundación, el monasterio de Valbuena dependió de esta abadía francesa hasta 1430. En ese año, pasó a depender del Monasterio de Poblet. Fue entonces cuando cambió su nombre a Monasterio de San Bernardo de Valbuena.

Este monasterio fue uno de los primeros de la Orden del Císter en Castilla y León. De aquí salieron monjes para fundar y dirigir otros monasterios, como:

- El Monasterio de Santa María de Aguiar en Portugal.

- El Monasterio de Santa María de Palazuelos, en Corcos de Aguilarejo.

- El Monasterio de Santa María de Matallana (del que solo quedan ruinas).

- El Monasterio de Santa María de Bonaval, en Guadalajara.

- El Monasterio de Santa María de Rioseco, en Burgos.

Durante el siglo XII, el monasterio recibió muchos privilegios y donaciones de papas, reyes y nobles. Esto ayudó a que creciera y prosperara. Aunque las donaciones disminuyeron en el siglo XIII, el monasterio se recuperó en el siglo XV. En 1430, Martín de Vargas fue nombrado abad y aplicó una reforma que hizo que Valbuena dependiera de Poblet.

En los siglos XVI y XVII, el monasterio tuvo mucha actividad. Sin embargo, en el siglo XVIII, comenzó a decaer. En el siglo XIX, con los cambios en las propiedades de la Iglesia en España, el monasterio dejó de funcionar como tal. Todos sus edificios fueron vendidos, excepto la iglesia, que siguió siendo una parroquia.

El monasterio fue comprado por varias personas a lo largo del tiempo. En 1950, el Instituto Nacional de Colonización lo adquirió para crear un nuevo pueblo.

En 1954, la iglesia pasó a depender de la Archidiócesis de Valladolid. Años después, en 1967, el arzobispado de Valladolid compró los edificios del monasterio. A finales de los años 90, estos edificios fueron cedidos a la Fundación de Las Edades del Hombre para que fuera su sede. Se realizaron grandes obras de restauración y remodelación en varias fases.

El Monasterio de Santa María de Valbuena fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional el 3 de junio de 1931. También es considerado un Bien de Interés Cultural (BIC).

Quiénes Ayudaron al Monasterio

Los benefactores o personas que hacían donaciones a un monasterio solían ser reyes, miembros de la Iglesia, nobles y personas ricas.

El monasterio de Santa María de Valbuena no fue fundado por un rey, sino por la condesa Estefanía Armengol. Ella donó todas las tierras de Valbuena y la Granja de Mombiedro. Más tarde, recibió más tierras y propiedades de otras personas.

Los reyes también protegieron el monasterio y le hicieron muchas donaciones. El rey Alfonso VII hizo importantes donaciones desde el mismo año de la fundación. Los reyes Sancho III y Fernando III de Castilla también se preocuparon por el monasterio. Alfonso VIII de Castilla fue el rey que más apoyó a este y otros monasterios cistercienses en su reino. Él aumentó las propiedades de Valbuena con tierras y privilegios.

Cómo se Organizaban las Propiedades: Las Granjas

La orden del Císter tuvo una gran influencia en la vida de las personas, no solo en lo espiritual, sino también en la economía y la forma de poblar el territorio. Los monasterios de Santa María de Retuerta y Santa María de Valbuena, ambos en la ribera del río Duero, eran muy importantes. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, usando un sistema de granjas.

Todas las tierras del monasterio de Valbuena estaban divididas en granjas para la agricultura y la ganadería. Para que las granjas fueran productivas, se necesitaba mucha gente trabajando. Los monjes cistercienses seguían la regla de "ora et labora" (reza y trabaja), pero con tantas tierras, no podían trabajar solos. Por eso, contaban con la ayuda de los "conversos".

Los conversos eran hombres que vivían en el monasterio y en las granjas. No eran monjes, pero seguían reglas de pobreza y obediencia. Se encargaban de trabajar las tierras y las granjas, siendo esenciales para el día a día del monasterio.

Una granja tenía diferentes tipos de trabajo, todos importantes para la economía:

- Los Molinos

El monasterio tenía muchos molinos y aceñas (molinos de agua), lo que era una gran riqueza. Construir un molino era caro, así que solo los grandes señores podían tenerlos. El monasterio de Valbuena llegó a tener catorce molinos. Los monjes establecieron sus propias reglas para el uso de los molinos por parte de los granjeros. El beneficio de la molienda se llamaba "maquila". A partir del siglo XV, el monasterio empezó a alquilar la mayoría de sus molinos para mejorar su economía.

- Campos de Cereales

Las tierras de cultivo se trabajaban con el método de "año y vez". Esto significa que un año se cultivaba y al siguiente se dejaba la tierra en barbecho (sin cultivar) para que se recuperara. El barbecho también se usaba para que el ganado pastara y abonara la tierra. La producción de trigo y cebada era muy importante para la economía de Valbuena. Las tierras se araban con bueyes.

Sembraban principalmente trigo y cebada, y un poco de centeno y avena. Con el trigo se hacía pan blanco, la cebada era para alimentar a los animales, y con el resto se hacía un pan más sencillo. Los campos de cereal estaban muy vigilados para evitar que el ganado entrara sin permiso.

- Las Viñas

Las viñedos eran un cultivo muy importante para los monjes. Producían suficiente vino para el monasterio y para vender el excedente. Era un cultivo tradicional en la zona, y muchas de las tierras donadas ya incluían viñedos. Los monjes también compraban viñas a pequeños propietarios.

Los monjes tenían lagares (lugares para pisar la uva) y bodegas en sus propiedades. En épocas posteriores, el monasterio alquiló muchas de sus tierras, y parte del pago del alquiler se hacía en vino. Las viñas más valoradas eran las de Olivares de Duero, Villanueva y Valbuena.

- Las Huertas

Las huertas (llamadas hortis en los documentos) estaban en lugares con riego, cerca de ríos y arroyos. En ellas se cultivaban verduras, hortalizas y árboles frutales. Los documentos de 1375 mencionan el cultivo de cáñamo y lino.

Al igual que con otras propiedades, las huertas tuvieron que ser alquiladas a partir del siglo XV.

Ganadería

La ganadería era fundamental en la economía de Castilla, y los monjes también la practicaban. En el monasterio de Valbuena, la ganadería fue importante desde sus primeros años. El monasterio tenía:

- Ganado caballar y asnal (caballos y asnos).

- Ganado vacuno (vacas y bueyes).

- Ganado porcino (cerdos).

- Aves de corral (gallinas, gansos).

- Cabaña Ovina (Ovejas)

La cría de ovejas fue una actividad económica muy importante en toda Castilla. El monasterio de Valbuena recibió privilegios de los reyes para su ganado ovino, como poder pastar en los montes del rey sin pagar impuestos. Esto permitía la trashumancia, que es mover el ganado en busca de pastos de invierno.

La ganadería trashumante necesitaba menos mano de obra, lo que fue útil en el siglo XIV cuando hubo mucha mortalidad por la peste. En esos años, el número de ovejas aumentó. El ganado solo necesitaba un pastor, con reglas muy claras sobre su trabajo y el cuidado de los animales.

- Ganado Vacuno (Vacas y Bueyes)

Las vacas daban leche y carne. La piel se usaba para hacer albarcas (un tipo de calzado) y otras cosas. Además, las yuntas de bueyes eran esenciales para arar los campos y arrastrar los carros.

- Ganado Caballar y Asnal (Caballos y Asnos)

Estos animales se usaban para el transporte, especialmente para llevar leña. Las yeguas se criaban para la reproducción.

- Ganado Porcino (Cerdos)

Los cerdos se llevaban en piara (grupo) a los bosques para alimentarse. Eran una fuente importante de alimento.

- Aves de Corral

Todas las casas en las granjas tenían un corral donde se criaban gallinas y gansos, que complementaban la alimentación.

Otros Recursos Económicos

Además de las granjas, el monasterio tenía otros recursos: bosques, prados, pastos, caza, pesqueras y salinas.

Bosques, Prados, Pastos y Caza

Los bosques proporcionaban leña y carbón para el fuego, madera para construir y alimento para algunos animales, como los cerdos. Se distinguían las dehesas (montes bajos y cercados) y las alamedas (con álamos para madera).

Los prados daban hierba que se guardaba para alimentar a los animales en invierno. Los pastos eran suelos sin cultivar donde pastaba el ganado.

La caza era otra fuente de riqueza. Se cazaban conejos y perdices con la ayuda de perros, hurones y redes. La caza también estaba regulada, con castigos para quienes no respetaran las normas.

Pesqueras o Piscarias

El monasterio tenía acceso a buenos recursos de agua, como los ríos Esgueva, Arlanza y Malacuera, y el importante río Duero. Estas corrientes permitían construir pesqueras y molinos. Las pesqueras eran muy valiosas porque ofrecían una buena fuente de riqueza con pocos cuidados. Los monjes tenían control sobre las aguas y podían incluso alquilar tramos de río.

Salinas de Bonilla

En la Edad Media, la sal era muy valiosa y necesaria para las personas y el ganado. Se usaba para conservar alimentos. El monasterio de Valbuena tenía un pozo de sal en Bonilla (actualmente en la Provincia de Cuenca), una concesión temprana del rey Alfonso VIII. Esto aseguraba la producción de sal para su consumo y para vender.

En los documentos del siglo XV, ya no se menciona este pozo, sino otro en Atienza (Guadalajara). La sal se extraía con trabajadores asalariados. A partir de mediados del siglo XV, los monjes optaron por alquilar la explotación de la sal, como hicieron con otras propiedades.

La Heredad de Villanueva de Nogayche

Esta gran propiedad, situada en el Aljarafe sevillano, fue una de las mayores donaciones al monasterio. Tenía casas, molinos de aceite, cultivos de cereales, viñas, olivos e higueras y granados.

Debido a su lejanía, los monjes de Valbuena nunca la administraron directamente, sino que la alquilaron desde el principio. A finales del siglo XIV, los monjes decidieron deshacerse de esta propiedad debido a problemas y la cambiaron por otras propiedades en Valladolid con un arrendatario.

El Conjunto del Monasterio

El monasterio estaba formado por la iglesia, el claustro (con todas sus salas), la hospedería, los dormitorios y otras dependencias típicas de un monasterio cisterciense. La iglesia se construyó a lo largo del siglo XII, y las demás dependencias monacales se siguieron construyendo hasta el siglo XIII. Todo el conjunto estaba rodeado por una cerca.

La disposición de los edificios seguía el modelo de los monasterios benedictinos y cistercienses. El claustro siempre estaba junto a la iglesia, generalmente en el lado sur, para protegerse del viento frío y aprovechar el sol.

Al oeste del claustro, en la planta baja, estaban los graneros y despensas, y encima, los dormitorios de los conversos. También en la parte oeste se encontraba la portería y el edificio de la antigua hospedería.

La Iglesia

Para llegar a la puerta principal de la iglesia, hay un camino empedrado con una cruz de piedra.

El edificio está construido con buena piedra de sillería y tiene contrafuertes (refuerzos) en el lado norte. En algunas piedras se pueden ver marcas de cantero (los constructores).

En el exterior, los ábsides (partes semicirculares de la cabecera) laterales están casi cubiertos por dos capillas cuadradas que se añadieron en el siglo XIII. En el muro norte, hay una puerta ojival (con forma de punta) que está tapiada (cerrada). Esta puerta se usaba para los funerales de los monjes, ya que el cementerio estaba alrededor de los ábsides. La puerta principal, en el lado oeste, es sencilla, con arquivoltas (arcos decorativos) apuntadas, típicas del estilo cisterciense. Encima, hay un gran rosetón (ventana circular).

- El Transepto o Crucero

Esta parte de la iglesia, que es tan alta como el ábside central, se divide en cinco secciones. La parte central tiene un cimborrio (torre sobre el crucero) octogonal del siglo XVI, con una linterna (parte superior con ventanas) barroca. Los brazos del crucero tienen bóveda de cañón apuntada. En el extremo sur, hay una espadaña (estructura para campanas) con tres aberturas de arco de medio punto.

Interior del edificio. La iglesia tiene forma de cruz latina, con tres naves, siendo la central más alta. Las bóvedas de las naves son de crucería simple y se apoyan en arcos apuntados, que a su vez descansan en pilares gruesos. Estos pilares tienen semicolumnas adosadas con capiteles (parte superior de la columna) decorados con hojas, muy sencillos, como es propio del arte cisterciense.

La cabecera tiene tres ábsides semicirculares, siendo el central el más grande. Los dos absidiolos (ábsides pequeños) cuadrados se añadieron en el siglo XIII. Los huecos de las ventanas están cubiertos con alabastro. En el ábside central, en la capilla mayor, hay un retablo barroco. En el centro del crucero se eleva el cimborrio.

Hay un coro alto a los pies de la iglesia, construido en el siglo XVI. Antes de esto, esta parte de la iglesia era para los conversos.

Capillas y Retablos

La capilla mayor tiene un retablo barroco del siglo XVIII, que se cree que fue hecho por Pedro de Correas. En el centro, hay un baldaquino (estructura con columnas que cubre un altar) con una imagen de la Virgen de la Asunción. Detrás del baldaquino, el retablo se adapta a la forma del ábside. En la parte baja, hay cuatro figuras de tamaño natural de santos.

- Retablo mayor

En el lado del Evangelio (nave norte), hay cuatro retablos barrocos del siglo XVIII. Uno de ellos, atribuido a Pedro de Correas, tiene un relieve de San Bernardo recibiendo la leche de la Virgen, obra de Gregorio Fernández. Otros retablos tienen imágenes de San Raimundo y San Roberto. Otro retablo, también atribuido a Gregorio Fernández, tiene un gran relieve de la Sagrada Familia.

- Retablos del lado del Evangelio

La primera capilla de la cabecera tiene un Cristo del siglo XVI. La segunda capilla tiene un retablo barroco con esculturas de santos cistercienses y diez bustos relicarios (que contienen reliquias).

En el lado de la Epístola (nave sur), la primera capilla de la cabecera tiene un retablo del siglo XVIII con una Inmaculada que sigue el estilo del escultor Gregorio Fernández. A los lados, hay imágenes de San Joaquín y Santa Ana.

- Lado de la Epístola

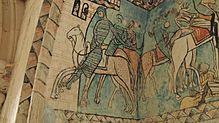

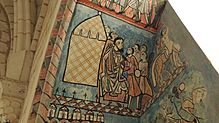

Capilla del Tesoro o de San Pedro

Es una capilla gótica del siglo XIII, con forma alargada y ábside trapezoidal. Se accede a ella desde el absidiolo sur de la cabecera. Tiene una sola nave con bóveda de crucería. Se cree que fue una capilla funeraria y aún conserva algunos sarcófagos de piedra. Lo más destacado son las pinturas murales góticas que adornan las paredes de tres sarcófagos. En restauraciones recientes, se han recuperado bastante. Los temas incluyen batallas entre caballeros cristianos y musulmanes, y representaciones religiosas.

En el siglo XVIII, la capilla fue remodelada para servir como sala capitular (sala de reuniones). Se abrieron dos ventanas para que entrara más luz. También se cubrieron las paredes con yeso, ocultando las pinturas murales, que fueron recuperadas a finales del siglo XX.

La escultura en esta capilla es sencilla, con ménsulas (elementos salientes) adornadas con cabezas humanas y capiteles con decoración de hojas.

Las pinturas murales recuperadas son muy interesantes. Las mejor conservadas están en el muro sur y muestran escenas de la corte y una batalla entre musulmanes y castellanos. En el muro norte, hay otras pinturas más dañadas, con reyes músicos y escenas del Evangelio, como la Anunciación.

El Claustro del Monasterio

Desde la iglesia, se accede al claustro por la "puerta de los monjes". Esta puerta tiene arcos apuntados y una decoración sencilla.

El claustro tiene dos alturas: la de abajo es del siglo XIII y la superior del siglo XVI. Las galerías están divididas por arcos fajones y tienen bóvedas de crucería. Las arquerías del piso bajo tienen tres arcos de medio punto dentro de un arco apuntado más grande. Las columnas son dobles y sus capiteles tienen motivos vegetales.

La distribución de las salas en el claustro seguía las mismas reglas que en otros monasterios cistercienses. Las cuatro galerías (llamadas pandas) albergaban diferentes espacios de convivencia. Por estas galerías, los monjes caminaban, meditaban, leían o celebraban actos religiosos. La galería más antigua es la del lado oriental, donde estaba la sala capitular.

Panda del Capítulo

Esta es la galería oriental. Aquí se encontraban varias estancias que han cambiado con el tiempo:

- Armariolum (Biblioteca)

Era un hueco en la pared, cerca de la puerta de los monjes, que servía como biblioteca. Allí guardaban los monjes los libros de oraciones o temas religiosos que leían. También el chantre (encargado del coro) guardaba los manuscritos que se creaban en el scriptorium (lugar donde se copiaban libros).

- Sala Capitular

Esta sala se usaba para las reuniones de los monjes con el abad. Allí leían los Capítulos de la Regla de San Benito, confesaban y elegían a un nuevo abad. También se discutían asuntos del monasterio. El muro que daba a la galería del claustro tenía una puerta central y dos grandes ventanas.

- Pasillos

Junto a la sala capitular, hay una entrada a una escalera y dos pasillos paralelos al claustro. Uno lleva al exterior, a lo que fue la huerta. El segundo era un locutorio, un lugar para conversaciones cortas, donde el abad repartía las tareas.

- Sala de Trabajos

La sala de trabajos es un espacio grande con una arquitectura sencilla, típica de los cistercienses. Tiene dos naves con columnas robustas y capiteles decorados con hojas. Después de las restauraciones, esta sala se usa para exposiciones de arte.

Panda del Refectorio

Esta es la galería sur del claustro. Aquí se construyeron salas para la vida diaria: calefactorio, lavatorio, refectorio (comedor) y cocina.

- Calefactorio

Era una sala con una chimenea donde los monjes podían calentarse en invierno. Hoy en su lugar hay una escalera al claustro alto.

- Lavatorio

Era una sala cuadrada con una fuente donde los monjes se lavaban las manos antes y después de comer.

- Refectorio

El refectorio o comedor de los monjes es una sala grande y alargada. Sus bóvedas son de cañón apuntado. Los monjes entraban en silencio y se sentaban en bancos. Mientras comían, un monje lector leía textos sagrados en latín desde un púlpito. Esta sala se usa a veces para conciertos.

- Cocina

Fue construida al mismo tiempo que el refectorio, pero la mayoría de lo que se ve hoy son modificaciones del siglo XVII. La cocina original era más pequeña y tenía un hogar en el centro. Aún se conserva un pozo que se abastecía de un aljibe (depósito de agua).

- Vestíbulo

En una esquina de la galería, se creó un vestíbulo en el siglo XVI que conectaba el claustro con el patio del Compás. Tiene una puerta renacentista con un busto de San Pedro.

Panda de la Cilla

Esta es la zona oeste, destinada a los hermanos conversos. Aquí tenían su dormitorio y su propio comedor, y cuidaban la cilla (despensa) para alimentos y la bodega. El dormitorio estaba en la planta de arriba.

Panda del Mandatum

Era la galería paralela al muro sur de la iglesia. Al estar orientada al sur, era la más cálida y soleada. Se usaba para la lectio divina (lecturas sagradas) y para la ceremonia del Mandatum, que consistía en lavarse los pies los sábados.

Pinturas Murales

Se conservan restos de pinturas murales del siglo XVI en las bóvedas y muros. Son pinturas de estilo manierista (un estilo artístico) que representan temas de mitología clásica con referencias cristianas, simbolismo y escenas religiosas. Estuvieron ocultas bajo una capa de yeso y, aunque se han recuperado algunas, la mayoría están muy dañadas.

Piso Superior o Claustro Alto

En el siglo XV, se añadió una altura al claustro, hecha de madera. En el siglo XVI, se construyó la galería superior de piedra, siguiendo el estilo de la época. Tiene arquerías de medio punto apoyadas en columnas. Los capiteles son de estilo jónico, y en los espacios entre los arcos hay tondos o medallones (círculos decorativos) con esculturas de cabezas de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Una de estas cabezas es una calavera, un tema renacentista.

- Dormitorio

El dormitorio de los monjes, del siglo XIII, se construyó sobre la sala capitular y parte de la sala de trabajos. Era un espacio amplio con ventanas. Se comunicaba con el claustro por la "escalera de día" y con el crucero de la iglesia por la "escalera de maitines" (para ir a los rezos de la madrugada). Ha tenido muchas transformaciones a lo largo del tiempo.

Patio del Compás

Este es un espacio fuera del conjunto principal del monasterio que servía de conexión con el mundo exterior. En Valbuena, está al suroeste del monasterio. Su aspecto actual es del siglo XVIII, aunque algunas de sus edificaciones son más modernas. Este patio recibía a visitantes, viajeros y comerciantes. Después de las últimas restauraciones, se puede acceder al patio a través del edificio de recepción, que antes eran las antiguas caballerizas.

- Portería

En los edificios del lado oeste está la portería. Hay una puerta de arco apuntado con una escultura de San Bernardo encima. Después, un espacio con bóveda de crucería y al fondo, una puerta renacentista.

- La portería

- Botica

El monasterio tiene una botica-museo con utensilios de una antigua farmacia de Frómista. Esta farmacia data de 1741. No se sabe dónde estaba la botica original del monasterio.

La Cerca del Monasterio

La cerca mantenía a la comunidad aislada y protegida. En Valbuena, se conservan algunos tramos de la cerca en la parte sur y algunas torres cilíndricas bajas. La cerca también protegía otras construcciones que ya han desaparecido, como hornos de pan, un palomar y una fragua.

Inventarios Históricos

En el Libro de inventarios del Monasterio de Valbuena 1799-1832, que se guarda en el Archivo Histórico Nacional, hay documentos de dos inventarios de 1799 y 1810. En ellos se catalogan muchos cuadros, muebles, objetos de orfebrería y esculturas. Muchos de estos bienes se han perdido, pero otros se han encontrado en otras parroquias donde fueron guardados.

Véase también

En inglés: Valbuena Abbey Facts for Kids

En inglés: Valbuena Abbey Facts for Kids