Diablada para niños

Datos para niños Diablada |

||

|---|---|---|

| Orígenes culturales |

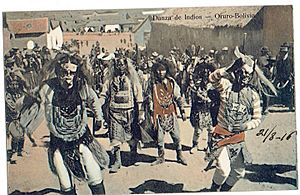

Disputa (Bolivia sustenta el origen histórico, Perú la considera Danza del altiplano)

|

|

| Instrumentos comunes | Dependiendo de las variaciones regionales: Platillos, Bombo, Trompeta, Tuba, Sicu, Quena y otros. | |

| Popularidad |

En Bolivia: Carnaval de Oruro En el Perú: Fiesta de la Candelaria (Puno) Carnaval con la Fuerza del Sol (Arica) |

|

La diablada es una danza muy conocida en los Andes de Sudamérica. Se llama así por las máscaras y trajes de diablo que usan los bailarines. Esta danza representa la lucha entre el bien y el mal. Combina ideas de la religión católica, que llegó con los españoles, y antiguas costumbres de los pueblos andinos.

Puedes ver la diablada en grandes celebraciones como el Carnaval de Oruro en Bolivia, la Fiesta de la Candelaria en Puno, Perú, y la Fiesta de La Tirana en Chile.

Existe un debate sobre el origen de esta danza y a qué país pertenece su herencia cultural.

La Diablada es una parte importante del Carnaval de Oruro, que fue declarado por la UNESCO como una de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2001. En Bolivia, la diablada fue reconocida como Patrimonio Cultural de Bolivia en 2011. Un estudio boliviano sugiere que la diablada podría tener sus raíces en rituales antiguos de la civilización uru, quienes bailaban el Llama llama o danza de diablos.

En Perú, la diablada es parte de la Festividad de la Virgen de La Candelaria, también reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 2021, la diablada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación del Perú. El gobierno de Perú y algunos expertos creen que la danza, al originarse en el altiplano andino, no debería ser considerada patrimonio de un solo país, sino una tradición que va más allá de las fronteras actuales.

En Chile, el gobierno y grupos culturales dicen que la diablada chilena es una adaptación de la Diablada de Bolivia, especialmente del Carnaval de Oruro. Esto habría comenzado en 1952, cuando la Diablada Ferroviaria de Oruro fue invitada a la Fiesta de La Tirana. Sin embargo, antes de eso, ya existían en Chile los "diablos sueltos" con música y pasos propios del norte chileno. Hoy en día, la diablada chilena tiene características únicas en su vestuario, música y coreografía.

La UNESCO explica que su objetivo es proteger el patrimonio cultural inmaterial, asegurando que se siga creando y transmitiendo. No busca proteger legalmente las manifestaciones a través de derechos de propiedad intelectual.

Contenido

¿Cómo se le dio el nombre de Diablada?

El nombre "Diablada" se estableció con el tiempo, a medida que la "Danza de diablos" de los pueblos Urus y Aimara en el altiplano andino de Perú y Bolivia se hizo popular en las ciudades. Los grupos de "comparsas de diablos" o "diablillos" finalmente se llamaron "Diablada".

Los primeros registros de esta danza se remontan al siglo XVI, durante la época en que los misioneros jesuitas llegaron a Juli, Puno, en 1577. Fray Martín de Murúa, un sacerdote español, escribió que la fiesta de Ytu o Yto se celebraba antes de 1590 en la península de Capachica, en Puno, Perú. En 1603, el jesuita Ludovico Bertonio registró en Juli a los "Demoñuelos o Diablillos de las danzas" de origen aimara, como "Saynata, Llamallama".

En el Perú de la época republicana, en 1892, se registró la "Comparsa musical de Sikus Mañazos de Puno", que tenía a los "diablos" como personajes principales.

En Bolivia, aunque la prensa ya mencionaba a los grupos de diablos relacionados con los mineros en la segunda mitad del siglo XIX, fue en 1904 cuando se formó el primer "Conjunto de Diablos Mañazos de Oruro", con música, vestuario y pasos definidos por Pedro Andrés Corrales Flores. En 1944, este grupo cambió su nombre y empezó a usar el término "Diablada".

Hoy en día, la palabra "Diablada" está en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Orígenes de la Diablada

Raíces andinas

Una idea es que esta danza viene de un ritual uru del siglo I d. C. llamado Llama llama, en honor al dios Tiw. Otra idea es que la diablada tiene como antecedente una danza ritual de las fiestas aymaras dedicadas a la Pachamama.

La danza del llama llama y las raíces urus

Para que el Carnaval de Oruro fuera declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001, se preparó un documento basado en la idea de que la diablada moderna tiene raíces en rituales ancestrales de la civilización uru, de hace 2000 años. Este estudio menciona al dios Tiw, protector de los urus en minas y lagos. Los urus veneraban a esta deidad con la danza de los diablos, siendo el mismo Tiw el personaje principal. Con el tiempo, Tiw se transformó en el "Tío" y, por la mezcla de culturas, se representó como un diablo arrepentido que se vuelve devoto de la Virgen del Socavón.

Los urus vivieron en el altiplano andino hace más de 2000 años. Adoraban al Tiw, dios de la naturaleza y protector de cuevas y animales. Tiw era venerado en el Itwu (luego llamado Fiesta de Ytu), un ritual practicado en todas las zonas urus.

En Perú, Fray Martín de Murúa escribió antes de 1590 que en Puno se bailaban "guacones" y "llama llama". El jesuita italiano Ludovico Bertonio en su Vocabulario de la Lengua Aymara (1603) también menciona a los "llama llama" como diablillos de las danzas.

Para los investigadores de Bolivia, aunque los urus practicaban el rito del Ytu en toda la zona andina, Oruro habría sido el centro principal de adoración. Las fiestas nativas fueron prohibidas durante la época colonial, excepto en Oruro, un importante centro minero. Allí, las festividades se adaptaron a las tradiciones cristianas, transformándose en el Carnaval de Oruro, donde se habría originado la Danza de los Diablos o Diablada. Una leyenda cuenta que la deidad Wari (que en lengua uru significa "alma") envió plagas de hormigas, lagartos, sapos y serpientes a los urus. Pero la Ñusta (hoy la Virgen del Socavón) los protegió, petrificando a las criaturas y convirtiéndolas en colinas sagradas en Oruro, formando la "Sagrada serranía de los urus".

Rituales en honor a la Pachamama

Otra teoría dice que la diablada viene de las fiestas de siembra y cosecha en honor a la Pachamama. La Pachamama es una diosa que representa la Tierra y la naturaleza, y ayuda a que haya abundancia.

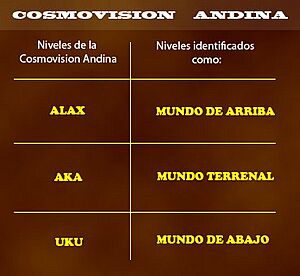

En la forma de ver el mundo de los aimaras, hay tres mundos: Alajpacha (el mundo de arriba), Manqapacha o Uku Pacha (el mundo de abajo), y Akapacha (el mundo donde viven los aimaras). El Ukupacha es el mundo de los espíritus y la oscuridad. Allí viven los Anchanchus, que son los dueños de las minas. La danza se relaciona con el mito del Anchanchu, una deidad aimara, y a veces se le llama la Danza del Anchanchu.

Con la llegada de la religión católica, se introdujeron los conceptos de cielo e infierno. Los evangelizadores intentaron que el Ukupacha fuera un lugar completamente malo. Sin embargo, en la visión andina, el diablo se volvió un ser divertido y juguetón. Para honrar tanto a los santos católicos como a los dioses nativos, la Pachamama se asoció con las diferentes advocaciones de la Virgen María. El Anchanchu, dueño de las minas, se convirtió en el diablo occidental.

En Oruro, los aymaras eran agricultores y tenían tres estaciones. Las fiestas y rituales se relacionaban con estos cambios. El Carnaval de Oruro se conecta con la estación lluviosa. Los "muertos" (espíritus de los antepasados) se asociaban con los achachilas (espíritus protectores de las montañas). Con el tiempo, los "diablos" (mineros que salían del subsuelo) reemplazaron a los "muertos" en los rituales de lluvia, rindiendo honor a la Virgen.

Influencia cristiana

La teoría del Ball de diables

La historiadora Julia Elena Fortún sugirió en 1961 que la diablada podría estar relacionada con dos danzas de Cataluña, España: el Ball de diables y Els sets pecats capitals.

El Ball de diables tiene su origen en una obra de teatro del siglo XII que representaba la lucha entre el bien y el mal, con el Arcángel Miguel y sus ángeles contra Lucifer y sus demonios. Esta obra se presentó en 1150.

Las danzas tradicionales y obras cortas del Corpus Christi en España fueron usadas por la iglesia para enseñar sus ideas a los nativos. La imagen del mal en el diablo medieval llegó a América. El Ball de diables fue una danza adecuada para este propósito.

La diablada de Oruro representa la historia de la lucha del Arcángel San Miguel contra Lucifer, la diablesa China Supay y otros diablos. Se cree que el párroco Ladislao Montealegre de Oruro se inspiró en la danza catalana para una obra en 1818. La diablada de Puno también tiene similitudes en su origen religioso.

La teoría de los autos sacramentales

Los autos sacramentales eran obras de teatro religiosas que se presentaban en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Con la llegada de los sacerdotes al Nuevo Mundo, se usaron para enseñar la religión católica a los andinos. El cronista Inca Garcilaso de la Vega menciona que se hicieron representaciones bíblicas en Juli, Potosí y Cuzco.

En 1577, los jesuitas en Juli, Puno, presentaban obras de teatro y autos sacramentales. El Dr. Ricardo Arbulú dice que los jesuitas enseñaron a los nativos una danza-canto sobre los siete pecados capitales y cómo los ángeles vencen a los demonios, para cristianizar a la gente. Juli era conocida como "La Roma de las Indias".

Historia de la Diablada

Época colonial

Durante la colonia española, desde el siglo XV hasta mediados del siglo XIX, las antiguas creencias andinas se mezclaron con las nuevas tradiciones cristianas. Las celebraciones adoptaron nuevos significados durante las rebeliones indígenas contra el gobierno colonial a finales del siglo XVIII.

La devoción a la Virgen de la Candelaria

Los padres agustinos llegaron de España y se dedicaron a enseñar la religión en el Altiplano. Traían una gran devoción a la Virgen de la Candelaria, cuya fiesta ya era importante en España desde el siglo XI.

En Oruro hay un santuario en honor a la Virgen del Socavón (nombre de la Virgen de la Candelaria en Oruro). Originalmente se veneraba el 2 de febrero, pero esta fecha se cambió para coincidir con el carnaval durante la época de la independencia boliviana.

La imagen de la Virgen de la Candelaria se pintó sobre yeso en una ermita en Oruro entre 1550 y 1600. Luego se extendió por los Andes, llegando a Copacabana y Puno.

La rebelión de Oruro de 1781

Existe una leyenda que cuenta que durante el carnaval de 1789, un bandido llamado Anselmo Bellarmino, conocido como el Nina-Nina o Chiru-Chiru, fue herido y antes de morir se encontró con la Virgen de la Candelaria. Se dice que después de su muerte, una pintura de la Virgen apareció milagrosamente en su casa. Esta leyenda termina con un grupo de diablos bailando en honor a la Virgen en el carnaval del año siguiente.

El investigador Max Harris cree que la leyenda del Chiru-Chiru está relacionada con la rebelión de Túpac Amaru II que llegó a Oruro el 10 de febrero de 1781. Para el 15 de febrero, la ciudad estaba ocupada por una alianza de criollos e indígenas. A pesar del conflicto, la gente siguió celebrando el carnaval.

Para 1784, ya era costumbre celebrar, bailar y formar grupos para el carnaval de Oruro. Según las creencias de los revolucionarios, la Virgen del Socavón habría aceptado a las deidades indígenas o "demonios". Para 1790, los mineros de Oruro habrían movido la celebración de la Candelaria al carnaval y habrían añadido a los dioses indígenas, disfrazados de diablos cristianos, a las festividades.

En 1818, el párroco de Oruro, Ladislao Montealegre, escribió la obra Narrativa de los siete pecados capitales, que incluía elementos del Ball de diables catalán, como la diablesa, y donde el diablo lideraba a los siete pecados capitales en batalla contra las virtudes y un ángel.

Hoy en día, dos de los grupos de diablada y la calle donde comienza el desfile del carnaval de Oruro llevan nombres en honor a Sebastián Pagador, un héroe criollo de la revuelta. La plaza principal en la ruta del carnaval se llama Plaza 10 de febrero, recordando la fecha de la rebelión.

Época republicana

En el siglo XIX en Oruro, los periódicos ya hablaban de la mezcla de los diablos con la minería, el carnaval y la devoción a la Virgen del Socavón.

Coreografía

En Oruro, la uniformidad de los trajes llevó a nuevas coreografías, con pasos y movimientos diseñados para avenidas, calles y plazas, e incluso para teatros.

Al inicio del grupo de baile están Lucifer y Satanás con varias China Supay (diablesas). Les siguen los pecados: La Soberbia, La Avaricia, La Ira, La Gula, La Envidia, y La Pereza, y luego un grupo de diablos. Todos son guiados por el Arcángel San Miguel, que lleva una blusa blanca, falda corta, espada y escudo.

La coreografía tiene tres versiones, tomadas del Carnaval de Oruro, cada una con siete movimientos.

Primera versión

- Saludo: La danza empieza con formaciones y saludos a la Virgen. Los personajes malos (Satanás, Lucifer y China Supay) están a un lado, el Arcángel Miguel al otro, y el cóndor en el medio.

- Mudanzas: Los diablos saludan en grupos de cuatro, saltando.

- Cruces de paso de diablo: Hacen cruces en forma de S, en parejas e individualmente.

- Ovillo: Una columna avanza en espiral hacia el centro, luego la otra. Satanás y Lucifer son levantados para decir su discurso.

- Estrella: Representa la rebelión de los diablos contra el ángel. La figura es un pentagrama invertido. Cuando los diablos se arrodillan, el ángel entra.

- Desvanecimiento de la estrella: El ángel dice "oh espíritus malignos, salid de estos lugares", y la estrella se deshace. El ángel da un discurso, y los diablos que representan a los siete pecados capitales se "confiesan". Una vez que los pecados son vencidos, los diablos están bajo el control del ángel, y se baila una danza de triunfo.

- Escuadras: Hacen formaciones con pasos saltados en filas de cuatro, tres, dos y uno frente al ángel.

Segunda versión

- Mudanzas: Hay dos líderes en cada columna. El Arcángel San Miguel dirige con un silbato. Los diablos se mueven hacia el ángel, y China Supay, Satanás y Lucifer cambian de lugar con él.

- Ovillo: Se forma una espiral, y los líderes levantan a Satanás para su discurso. Luego, el ángel entra con una cruz y un espejo, deslumbrando a los diablos, que vuelven a sus lugares.

- Calle: Se representa una lucha entre Lucifer y el ángel (quien gana). Luego Satanás entra a defender a su amigo y también es vencido. Finalmente, la diablesa China Supay (que representa el pecado) entra y también es derrotada.

- Escuadras: China Supay y el ángel a un lado, Lucifer y Satanás al otro, bailando y haciendo cambios. Los diablos se saludan en grupos de cuatro y dos.

- Estrella: Se forma la estrella, los diablos se arrodillan y se levantan. El ángel entra al centro de la estrella, que se deshace, y llama a los siete pecados capitales, que son vencidos.

- Cadena: Los bailarines hacen una cadena doble, girando y volviendo a sus lugares.

- Final: Los diablos van al centro en grupos de cuatro, tres, dos y uno, terminando el espectáculo.

Tercera versión

Introducción, el paseo del diablo: Los diablos de la columna izquierda empiezan a moverse, seguidos por los de la derecha. Lucifer y Satanás, llamados "reyes", van atrás, seguidos por el ángel y China Supay.

- Saludo: Los reyes en las esquinas delanteras, el ángel y China Supay en las traseras, y el oso en el medio; cada uno saluda.

- Ovillo: Los diablos van al fondo, luego la columna izquierda avanza y Lucifer los encuentra en el medio, cerrando el círculo. Él es levantado para su diálogo o para ser aplaudido.

- Estrella: Los diablos forman la estrella, se arrodillan y se levantan.

- De a cuatro: El grupo avanza en grupos de cuatro, luego se separan y vuelven a sus columnas.

- De a tres: El mismo movimiento, pero en grupos de tres.

- De a dos: El mismo movimiento que los anteriores, en parejas.

- De a uno: Los diablos van al fondo por un lado, seguidos por los reyes, el ángel y China Supay. Luego avanzan en zigzag, formando una serpiente, y salen del escenario.

Estas versiones fueron creadas e interpretadas por la comparsa Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, que en 1944 decidió uniformar los trajes y coreografías.

Música

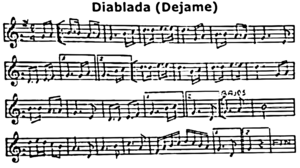

La música que acompaña a la danza de la Diablada:

- En Oruro, las piezas musicales tienen autores y datan de principios del siglo XVII. Con el tiempo, los instrumentos de caña como las quenas fueron reemplazados por instrumentos de metal como trompetas, tubas y tambores. Esto le dio a la música un sonido más fuerte y metálico.

La música renacentista y barroca de Europa, que llegó al Nuevo Mundo, influyó en la música de la diablada. Por ejemplo, el arcángel Miguel en los trajes de diablada a menudo lleva un atuendo de "soldado romano", típico de ese período.

Existen melodías de ese estilo que se tocan hoy en día, como "Fiestas en la Villa de San Felipe", que probablemente se tocó en la fundación de la ciudad en 1606.

La música de la diablada tiene dos partes: la "marcha" y la "mecapaqueña del diablo". Algunas comparsas solo tocan la primera melodía. Desde la segunda mitad del siglo XX, el "diálogo" (la parte hablada) se ha omitido, y la atención se centra solo en la danza.

- En Puno, la música es de "phusiris" o "sikuris" (grupos de instrumentos de viento andinos) o de bandas de músicos. Está compuesta por melodías originales del Altiplano del Collao. Al principio del siglo XX, los autores eran anónimos, pero ahora muchas piezas tienen autores conocidos.

Principales lugares donde se celebra

En Bolivia

La diablada, que se originó en Oruro, tiene sus raíces más antiguas en la época precolombina, con la danza del "llama llama" de los urus. Con la llegada de los españoles en 1535 y los agustinos en 1559 con la Virgen Candelaria, las religiones y culturas comenzaron a mezclarse.

El desarrollo de la diablada se divide en tres períodos, según el documento del Carnaval de Oruro enviado a la UNESCO:

- 1606 a 1789: En este período, en Oruro, el culto a los Diablillos (llama llama) y al "Tío" de la mina se fue mezclando con la devoción a la "Virgen del Socavón".

- 1789 a 1944: La imagen de la Virgen fue oficialmente reconocida, y los mineros disfrazados de diablos comenzaron a venerarla, incluyendo al Arcángel San Miguel. En 1818, el sacerdote Ladislao Montealegre dio a conocer la obra teatral del "Relato de los siete pecados capitales", que aún se presenta en el Carnaval de Oruro. En 1904, se formó la primera "Diablada" oficial, la "Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro", que comenzó a viajar para mostrar su danza. En este período se consolidó el nombre "Diablada".

- 1944 a 1960: Se formaron nuevos grupos de Diabladas, como la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada (1944) y la Diablada Ferroviaria (1956). Estos grupos también viajaron, inspirando la creación de grupos similares en otros lugares.

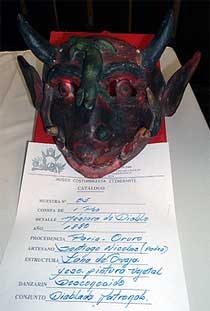

La iconografía en los trajes y máscaras actuales, como la serpiente, sapo, lagarto, cóndor y hormigas, se relaciona con la Sagrada serranía de los urus. Se cree que si Wari no los hubiera protegido, esas criaturas los habrían destruido. En la leyenda, Wari se retiró a las montañas después de que la Ñusta Incaica (hoy Virgen del Socavón) petrificara a estas criaturas.

En la época precolombina, el culto a los antepasados comenzaba en noviembre y terminaba en febrero, coincidiendo con la cosecha. Los conquistadores intentaron que el calendario andino coincidiera con sus fiestas, como el Carnaval de Oruro.

Con la guerra de la independencia boliviana, la "entrada" (desfile) se trasladó al carnaval. Para el siglo XIX, la tradición estaba muy arraigada con la minería y la devoción a la Virgen del Socavón. Al principio, era una costumbre de la clase trabajadora, pero a finales del siglo XIX y principios del XX, se hizo popular en todos los grupos de la sociedad de Oruro.

En Bolivia, se argumenta con documentos históricos que la diablada nació en Oruro. Los viajes de los grupos del Carnaval de Oruro a países vecinos como Perú y Chile desde principios del siglo XX habrían influido en la creación de grupos similares.

En Perú, la banda de Pedro Pablo Corrales viajó a Puno en 1918. En 1962, nació la primera diablada llamada "Tradicional Diablada Porteño".

En Chile, en 1956, la comparsa Diablada Ferroviaria de Oruro fue invitada a la Fiesta de La Tirana. Esto inspiró a Gregorio Órdenes a formar la primera comparsa chilena de diablada, Primera Diablada Servidores Virgen del Carmen, en Iquique. Para 2015, se habían fundado comparsas en varios países como Argentina, Estados Unidos y Austria por residentes bolivianos.

En 2001, el Carnaval de Oruro fue declarado una de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, incluyendo la diablada y otras 19 danzas. En 2004, la comparsa Gran Tradicional y Auténtica Diablada Oruro recibió el Cóndor de los Andes, la más alta distinción del gobierno boliviano, y la "Medalla del Vaticano" del Papa Juan Pablo II.

La Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad dice que: "La fiesta de Ito se transformó en un ritual cristiano, celebrado en la Candelaria (el 2 de febrero), y la tradicional llama llama o diablada, adoración al dios Uru, Tiw, llegó a ser el baile principal en el Carnaval de Oruro".

En una reunión del Parlamento Andino en Lima en 2012, se reconoció la importancia del Carnaval de Oruro como "Patrimonio Inmaterial de la Comunidad Andina", incluyendo sus 48 grupos folclóricos y 18 tipos de danza, entre ellas la Diablada.

En Chile

Después de la Guerra del Pacífico, Chile incorporó el Departamento de Tarapacá, donde los trabajadores aymaras celebraban la Fiesta de La Tirana. En 1910, esta fiesta se incluyó en el calendario de Chile.

Un documental de Iquique TV en 2010 afirmó que la danza tiene sus raíces en los mineros de Oruro, Bolivia. La diablada se incorporó a la fiesta de la Tirana a mediados del siglo pasado.

En 1956, Gregorio Órdenes fundó el primer baile chileno en honor a la Virgen del Carmen de la Tirana, llamado Primera Diablada de Chile "Servidores Virgen del Carmen" en Iquique, después de la visita de la Diablada Ferroviaria de Oruro.

El santuario de la Virgen del Carmen fue construido en la región en 1540, y desde entonces, el festival se celebra en su honor con diferentes danzas.

En el Perú

En el Perú hay muchas danzas con "diablos", como Los Saqras en el Cuzco, El Son de los diablos en Lima, y los Diablitos de Jayanca en Lambayeque. La danza en Puno se conoce como "Diablada Puneña". Otras danzas también incluyen al "ángel".

La diablada en Puno podría tener sus orígenes en danzas rituales de las fiestas aymaras a la Pachamama. La Diablada Puneña es bailada por "sicu-morenos" al ritmo de huaynos, mostrando rituales antiguos donde los "anchanchos" y "chullchuquis" (diablos) conviven con los hombres alrededor de la Pachamama.

En 1577, los jesuitas en Juli, Puno, presentaban obras de teatro y autos sacramentales. El Dr. Ricardo Arbulú indica que los jesuitas enseñaron a los nativos una danza-canto sobre los siete pecados capitales y cómo los ángeles vencen a los demonios, para cristianizar a la gente. Juli era conocida como "La Roma de las Indias".

Los Sicuris del Barrio Mañazo son un grupo de música tradicional de Puno fundado en 1892. La Diablada puneña con instrumentos de bronce nació en 1962 con el nombre de "Tradicional Diablada Porteño", seguida por la Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista en 1963. En la versión puneña "Tipo Antiguo" se mantienen personajes como "El viejito" y "El piel roja". En la versión actual, los personajes principales son el arcángel Miguel, Lucifer, Cholitas aymaras y Chinas Diablas.

La influencia de Oruro

Enrique Cuentas Ormachea sugiere que la primera vez que la Diablada se presentó en Puno durante la fiesta de la Candelaria fue el 2 de febrero de 1918. Estuvo a cargo del grupo Los Vaporinos, quienes alquilaron trajes y músicos en Bolivia al peruano Pedro Andrés Corrales, conocido como maestro de la diablada en Oruro.

Desde esa fecha, la diablada puneña está ligada a la fiesta de la Candelaria. Entre 1922 y 1965, la danza cambió porque el grupo de Vaporinos no pudo pagar el alquiler de una banda de músicos, y retomaron la comparsa de diablos con siku de Mañazo, fundada en 1892. La música en Puno también cambió cuando un oficial de policía propuso acelerar el ritmo de la banda.

La iconografía de máscaras con hormigas, lagartos, sapos y serpientes fue adoptada en Puno. Al principio, cada bailarín hacía su propia máscara, pero hacia 1950, las máscaras venían del taller del boliviano Antonio Vizcarra. Desde 1956, los puneños Alberto y Ramón Velásquez comenzaron a hacer máscaras con un estilo diferente. Las máscaras puneñas también usan estos animales, pero con algunas diferencias, como el color. La danza puneña tiene dos personajes nuevos: el Anchanchu dorado y el Anchanchu de plata, con máscaras de esos colores.

La escritora boliviana Julia Elena Fortún en su libro de 1961 describe la danza basándose en su investigación en el Carnaval de Oruro de 1953. Ella coincide con el escritor peruano Cuentas Ormachea sobre la fecha en que Pedro Pablo Corrales llevó esta danza a Puno, Perú.

En 1982, el escritor peruano Manuel Acosta Ojeda sugiere que la comparsa de diablos de Puno es diferente a la que llegó de Oruro en 1918, aunque se parecen en la ropa. Él menciona que en las minas, junto al oro y la plata, hay "guardianes feroces con forma de demonio" que exigen sacrificios. Los mineros españoles habrían creado la diablada para calmar la ira de estos "espíritus diabólicos". La danza se baila con un huayño sincopado, tocado con zampoñas o sicus, acompañado de tambores, bombo, platillos y triángulo.

Más información

- Diablada de Oruro

- Carnaval de Oruro

- Diablada Puneña

- Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno

- Fiesta de La Tirana

- Sagrada serranía de los urus

- Tío Pachamama

- Corpus Christi de La Villa de Los Santos

Véase también

En inglés: Diablada Facts for Kids

En inglés: Diablada Facts for Kids