Auto de fe para niños

El auto de fe era una ceremonia pública organizada por la Inquisición. En este evento, las personas que habían sido juzgadas por el tribunal mostraban su arrepentimiento por sus errores o creencias diferentes. Esto les permitía volver a ser aceptados por la Iglesia católica. El objetivo era que sirviera de ejemplo para todas las personas que se reunían en la plaza o en la iglesia donde se celebraba. También se invitaba a los asistentes a reafirmar su fe católica.

En el auto de fe, las personas que habían sido condenadas a la pena máxima por el tribunal eclesiástico eran entregadas a las autoridades civiles. Estas autoridades eran las encargadas de llevar a cabo la sentencia. Si la persona se había arrepentido, se le aplicaba un castigo diferente antes de la pena máxima. Si no se arrepentía o no reconocía sus errores, recibía la pena máxima directamente.

Cuando el auto de fe se realizaba de forma más discreta dentro de las instalaciones de la Inquisición, se le llamaba autillo.

| Auto de fe | |

|---|---|

Francisco Rizi, Auto de fe en la plaza Mayor de Madrid, 1683, óleo sobre lienzo, 277 x 438 cm, Madrid, Museo del Prado.

|

|

| Tipo | Ritual |

| Celebrado por | Inquisición |

| Lugar | Plaza pública, Iglesia |

| Frecuencia | Variable |

| Última vez | 1826 |

Contenido

¿Cuál era el propósito de un auto de fe?

El objetivo principal de los juicios de la Inquisición no era solo que las personas se arrepintieran, sino también asegurar el bienestar público "eliminando" las creencias consideradas diferentes. Por eso, la lectura de las sentencias y los arrepentimientos se hacía en público, "para que todos aprendieran y también para inspirar respeto", como explicó el jurista Francisco Peña en 1578. Era muy importante que la persona condenada afirmara ante el público que había cometido un error y que se arrepentía, para que sirviera de lección a todos los presentes. Esta era la finalidad del auto de fe.

Sin embargo, según el historiador Henry Kamen, "lo que empezó como un acto religioso de arrepentimiento y justicia terminó siendo una celebración pública, similar a las corridas de toros o los fuegos artificiales". La gente acudía en gran número porque era un evento inusual, diferente a sus prácticas religiosas diarias. La popularidad de los autos de fe aumentó a partir de 1559, cuando el rey empezó a asistir. Antes de esa fecha, los reyes de España no solían participar, excepto Carlos I en uno en Valencia. La Inquisición también hizo cambios para que fueran más solemnes y grandiosos, buscando impresionar a la gente.

Según Kamen, los extranjeros que visitaban España se sorprendían y sentían rechazo por esta práctica, que era desconocida en el resto de Europa. Por ejemplo, el flamenco Jean Lhermite, quien asistió a un auto de fe con Felipe II en Toledo en 1591, lo describió como un "espectáculo muy triste y desagradable de ver". Era impactante ver a religiosos presidiendo una ceremonia donde se castigaba a los condenados, aunque las penas públicas en otros países no eran muy diferentes.

Historia de los autos de fe

Los primeros autos de fe fueron organizados por la inquisición pontificia medieval, con nombres como Sermo Publicus o Sermo Generalis Fide (que significaba "sermón público de fe"). Se realizaron principalmente en la región de Toulouse para combatir las creencias consideradas diferentes en esa época.

Los primeros autos de fe en España

El primer auto de fe de la Inquisición española se llevó a cabo en Sevilla el 6 de febrero de 1481. Al principio, estos actos eran sencillos y sin mucho lujo. El público casi no asistía, y la ceremonia era un rito religioso simple donde se anunciaban las penas para las personas detenidas. Ni siquiera se celebraba en días festivos, lo que demuestra que no se esperaba la asistencia de mucha gente.

Existe un relato del primer auto de fe en Toledo, el 12 de febrero de 1486. Se dice que 750 personas que habían sido juzgadas salieron en procesión desde la iglesia de San Pedro Mártir. "Con el gran frío que hacía, y la deshonra que recibían por la gran cantidad de gente que los miraba, porque vino mucha gente de los alrededores a verlos, iban dando grandes gritos y llorando". Cuando la procesión llegó a la "iglesia mayor", dos sacerdotes les hacían la señal de la cruz en la frente, diciendo: "Recibe la señal de la cruz, la cual negaste y, mal engañado, perdiste". Dentro de la iglesia, "donde les dijeron misa y les predicaron", se les llamó uno por uno y se leyeron "todas las cosas en que habían tenido creencias diferentes". Después, "allí públicamente les dieron la penitencia".

Los eventos de Córdoba

En septiembre de 1499, fray Diego de Deza nombró a Diego Rodríguez de Lucero como inquisidor de Córdoba. Lucero inició una persecución de personas acusadas de tener creencias diferentes, lo que llevó a la condena de gente de todas las clases sociales. Esto le ganó la antipatía del pueblo, la nobleza y varios enemigos en la Iglesia. Sin embargo, desde su posición de poder, estableció un ambiente de temor con autos de fe muy concurridos. Por ejemplo, en febrero de 1501 se celebró un auto donde se castigó a 81 personas, y en mayo de 1502 a otras 27.

En diciembre de 1504, se realizó en las afueras de la ciudad uno de los autos de fe más grandes de la Inquisición, presidido por el temido inquisidor. Después de que 267 personas pasaran por el tribunal, 107 recibieron la pena máxima en una enorme pira visible desde lejos. La magnitud del evento fue tal que se considera posiblemente el auto de fe más grande que haya existido. Sus acciones le valieron el apodo de Lucero el Tenebroso.

Finalmente, el pueblo, enojado por la situación y apoyado por los nobles, asaltó la prisión del Santo Oficio, ubicada en el Alcázar de los Reyes Cristianos, el 9 de noviembre de 1506. Liberaron a 400 prisioneros que estaban en las mazmorras. Aunque la intención era castigar a Lucero, este fue avisado minutos antes y escapó por una puerta trasera, huyendo a Sevilla en mula.

El descontento social causado por los eventos de Córdoba provocó un gran revuelo social y político. Esto llevó a la Congregación General de 1508 en Burgos, una gran asamblea del reino. En ella se exigieron explicaciones a Lucero y a otros inquisidores por sus irregularidades en los autos de fe de Córdoba. La asamblea declaró falsos a los testigos, devolvió el honor a vivos y muertos, liberó a prisioneros, ordenó reconstruir casas que habían sido destruidas y eliminó las sentencias de los registros. De esta manera, se establecieron bases más estrictas y sólidas para los autos de fe en las décadas siguientes.

El siglo XVI: Aumento de la solemnidad

A lo largo del siglo XVI, los autos de fe se hicieron más solemnes y duraderos. La pintura de Pedro Berruguete Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán (c. 1500) contribuyó a su difusión. Fue un encargo del inquisidor general Tomás de Torquemada para el retablo del Convento de Santo Tomás de Ávila. Henry Kamen señala que la pintura es "totalmente inventada" y que pudo haber servido de modelo para el nuevo ceremonial de los autos de fe establecido en las Instrucciones de 1561.

Dos de los autos de fe más famosos por su solemnidad se celebraron en la plaza Mayor de Valladolid los días 21 de mayo y 8 de octubre de 1559. En el primero, catorce personas recibieron la pena máxima, y dieciséis se arrepintieron. En el segundo, trece personas recibieron la pena máxima y dieciséis se arrepintieron. Estos dos eventos históricos inspiraron a Miguel Delibes en su novela El hereje. Otra referencia literaria es la novela Auto de fe del autor búlgaro-austriaco-inglés, Elías Canetti, escrita en 1935.

Los autos de fe de 1559 en Valladolid y Sevilla, que buscaban controlar las creencias diferentes que habían surgido en esas ciudades, sirvieron de modelo para los siguientes. Así lo establecieron las Instrucciones dictadas en 1561 por el inquisidor general Fernando de Valdés.

La asistencia de las autoridades y funcionarios al auto de fe se hizo obligatoria a partir de 1598, bajo pena de excomunión. La Inquisición concedía la presidencia del acto a un miembro de la alta nobleza y, si se celebraba en la Corte, intentaba que asistiera el rey. Esto ocurrió en los dos autos de fe de Valladolid en 1559, donde fueron juzgadas personas con creencias diferentes. Al primero asistió la regente Juana de Austria y al segundo el rey Felipe II, que acababa de regresar de los Países Bajos. Al año siguiente, el tribunal de Toledo organizó un auto de fe con motivo del matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois, y en 1564 se organizó otro en Barcelona por la visita del rey para celebrar las Cortes de Cataluña. Felipe II presidió otros autos de fe —en Lisboa en 1582 y en Toledo en 1591— ya que, según Joseph Pérez, "al parecer, le gustaban mucho estas ceremonias, no por crueldad, como se ha dicho muchas veces —recordemos que los condenados a muerte son castigados después del auto de fe, y las autoridades no asisten a la ejecución—, sino por la pompa: procesión, misa, sermón...".

El siglo XVII: Menos autos de fe

Felipe III también presidió algún auto de fe, como el de Toledo el 6 de marzo de 1600. Felipe IV pidió que se realizara uno en la corte en 1632 para celebrar la recuperación de su esposa, Isabel de Borbón. Con el pretexto de la boda del rey Carlos II y María Luisa de Orleans, se celebró en Madrid en 1680 uno de los autos de fe más famosos. Esto se debe al cuadro de Francisco Rizi y al relato del mismo escrito por José del Olmo, quien, como familiar del Santo Oficio, fue uno de los organizadores de la ceremonia. El rey eligió la fecha, el 30 de junio, fiesta de San Pablo, "para destacar el gran triunfo de la fe católica y la derrota de la obstinación de quienes tenían creencias diferentes". En el siglo XVIII, los autos de fe fueron cada vez más escasos y discretos. El último al que asistió el rey se celebró en 1720, bajo Felipe V.

Una de las razones de la disminución progresiva de los autos de fe fue su alto costo. La Inquisición, que no era tan rica como se creía, no siempre disponía de los fondos necesarios. El descenso ya se notó en el siglo XVII. Por ejemplo, mientras en Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI se celebraron al menos veintitrés autos de fe, en Madrid entre 1632 y 1680 no se celebró ninguno.

El último auto de fe

En Portugal, el 1 de octubre de 1774, Sebastião José de Carvalho e Melo publicó un decreto que exigía que los veredictos del Santo Oficio necesitaran la aprobación del rey. Esto, en la práctica, puso fin a la Inquisición portuguesa. Ya no se organizaron autos de fe en Portugal.

Según Emilio La Parra y María Ángeles Casado, el último auto de fe general que se celebró en España tuvo lugar en Sevilla en 1781. La persona juzgada fue María de los Dolores López, una mujer de origen humilde, acusada de fingir revelaciones divinas y de engañar a sus confesores. Fue denunciada por uno de ellos. La mujer no se arrepintió de sus errores, diciendo que "nada [de lo que había hecho] era un error", y fue condenada a la pena máxima. Después del auto de fe, que duró doce horas y en el que la condenada apareció vestida con un sambenito y una coroza pintados con llamas y figuras, fue entregada a las autoridades civiles para ser castigada. Se le aplicó la pena máxima y luego su cuerpo fue arrojado a una "gran hoguera".

Se suele decir que el último auto de fe fue el celebrado en Valencia en 1826, en el que el maestro de Ruzafa Cayetano Ripoll fue condenado a ser castigado y luego quemado por tener creencias diferentes. Sin embargo, en ese momento la Inquisición ya no existía, porque el rey Fernando VII no la había restablecido después de su abolición por los liberales durante el Trienio (1820-1823).

¿Cómo se desarrollaba un auto de fe?

En las Instrucciones dictadas en 1561 por el inquisidor general Fernando de Valdés se decía:

Cuando se hayan terminado los procesos y se hayan establecido las sentencias, los inquisidores fijarán un día festivo para celebrar el auto de fe; se comunicará la fecha a los canónigos y a las autoridades municipales y, si se da el caso, al presidente y a los auditores del tribunal de justicia, para invitarles a asistir a la ceremonia. Los inquisidores procurarán que no empiece demasiado tarde, a fin de que el castigo de los condenados pueda llevarse a cabo de día y sin incidentes.

Los autos de fe se realizaban en domingo o en día festivo, porque, según el Manual de inquisidores de Nicholas Eymerich, "conviene que una gran multitud asista al castigo y a los sufrimientos de los culpables, para que el temor les aparte del mal". "Es un espectáculo que llena de respeto a los asistentes y una imagen impactante del Juicio Final. Pues bien, este es el sentimiento que conviene inspirar". Además, "la presencia de los capítulos, de las iglesias y de los magistrados da mayor esplendor a la ceremonia".

Los preparativos comenzaban un mes antes de la fecha fijada. Había que construir un estrado en una plaza pública o en un templo, con bancos para los condenados para que la multitud pudiera verlos, una tribuna para las autoridades y gradas para los espectadores. También había que preparar los sambenitos que llevarían los condenados, las figuras de los que habían huido o muerto, los estandartes y las urnas con las sentencias. Además, se disponían telas y, a veces, toldos para dar sombra a los asistentes. Todo esto implicaba una gran cantidad de dinero, por lo que la Inquisición, que no siempre tenía muchas riquezas, a menudo tenía dificultades para organizarlos y no siempre podía contar con la ayuda económica de los municipios. Como resultado, "con el tiempo, los autos de fe tendieron a ser cada vez menos frecuentes".

Unos días antes de la celebración, se leía una proclama pública invitando a la gente a asistir al auto de fe. En el de Madrid de 1680, el pregonero leyó por las plazas y calles lo siguiente:

Se informa a los habitantes de Madrid, sede de la corte de Su Majestad, de que el Santo Oficio de la Inquisición de la villa y reino de Toledo celebrará un auto de fe público en la plaza Mayor, el domingo 30 de junio; con esta ocasión, el soberano pontífice concede gracias especiales e indulgencias a todos los que asistan.

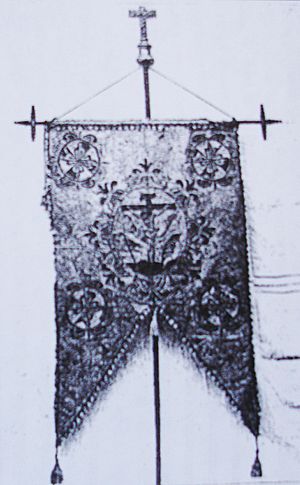

A las dos de la tarde del día anterior, comenzaba la procesión de la Cruz Verde, acompañada del estandarte del Santo Oficio. Este era llevado por una persona importante —en el auto de fe de 1680, lo llevó el duque de Medinaceli, "primer ministro" de Carlos II—. Detrás desfilaban los familiares, comisarios y notarios de la Inquisición, así como representantes del clero regular y secular. El propósito de la procesión era llevar la Cruz Verde y el estandarte de la Inquisición al lugar donde al día siguiente se celebraría el auto de fe. La cruz quedaba cubierta con un velo negro y "familiares y monjas velaban toda la noche, protegidos por un destacamento de soldados".

Al amanecer del día del auto de fe, comenzaba la procesión de la Cruz Blanca. Se llamaba así porque iba encabezada por una cruz que contenía, a modo de símbolo, trozos de leña que se usarían en la hoguera donde se castigaría a los condenados a la pena máxima. Detrás de la Cruz Blanca, iba el clero, seguido por las figuras ["imágenes de cartón de tamaño natural"] de los condenados que habían huido o muerto antes de ser juzgados —"cuyos huesos también eran traídos en baúles, en los que habían pintadas llamas"— y por los condenados, que llevaban un cirio en la mano, un sombrero puntiagudo llamado coroza o capirote, y vestidos con los sambenitos que indicaban el tipo de error y la condena.

Como en una obra de teatro, el desfile para llegar al lugar del auto de fe tenía sus reglas sobre el orden de los participantes. Las personas juzgadas eran llevadas de madrugada desde la prisión de la Inquisición hasta la capilla del Santo Oficio, de donde salía toda la procesión. La cruz iba a la cabeza, levantada por el fiscal del tribunal, que solía ir a caballo. Detrás, a pie, caminaban los que se habían arrepentido, llevando cirios como señal de penitencia. Luego iban los frailes dominicos, precediendo a los condenados a la pena máxima. Estas personas llevaban una especie de túnica llamada sambenito, pintada con escenas del infierno, con llamas y figuras de condenados. En la cabeza llevaban la coroza o capirote, un sombrero puntiagudo también pintado con símbolos, generalmente de cartón, que resultaba llamativo y humillante. Detrás de ellos iban los llamados familiares de la Inquisición, y cerraban el cortejo, primero los lanceros a caballo (u otra delegación militar) y después los representantes de las comunidades religiosas de la ciudad.

Una vez que la procesión de la Cruz Blanca llegaba a la plaza pública o al templo donde se celebraría el auto de fe, y los condenados, inquisidores y autoridades ocupaban sus asientos, el acto comenzaba con un sermón de un predicador. Este sermón se dedicaba a exaltar la fe y a criticar las creencias diferentes. También se animaba a los condenados que no se habían arrepentido a que lo hicieran antes de recibir la pena máxima —si lo hacían, se les aplicaría un castigo diferente antes de ser llevados a la hoguera—. Joseph Pérez recuerda que "a los inquisidores les preocupaba mucho lograr la conversión de todos los condenados: nadie debía morir sin haberse confesado y haber recibido la eucaristía". Con estas personas que no se arrepentían se tomaban precauciones especiales para que no pudieran hablar al público, y a menudo aparecían con la boca cubierta.

Después del sermón, se leían las sentencias. Cada condenado se adelantaba para escuchar la suya. Si se trataba de alguien que se había arrepentido, renunciaba públicamente a sus errores y prometía no volver a cometerlos. En esa ocasión, un inquisidor le preguntaba sobre los dogmas católicos, y él, junto con el público, contestaba: «Sí, creo». A continuación, se cantaban varios himnos religiosos —Miserere mei, Veni Creator— y se rezaban oraciones. Después se descubría la Cruz Verde, que desde el día anterior había estado cubierta con un paño negro. Finalmente, el inquisidor perdonaba a los que se habían arrepentido y entregaba a las autoridades civiles a los condenados a la pena máxima para que se pronunciara la sentencia y se ejecutara.

El auto de fe duraba varias horas y podía extenderse durante todo el día, especialmente si terminaba con una misa solemne. Hubo casos en que tuvo que suspenderse la noche del domingo y reanudarse el lunes siguiente.

"Al día siguiente, se ejecutaban las penas pronunciadas contra los que se habían arrepentido: castigos físicos, desfile por las calles principales para ser expuestos a la vista de todos; los que habían sido condenados a prisión eran llevados a sus celdas".

Un ejemplo: el auto de fe de las «brujas de Zugarramurdi» (Logroño, 1610)

El domingo 7 de noviembre de 1610, una "gran multitud de gente" se había reunido en la ciudad de Logroño, venida también de Francia, para asistir al evento —se calcula que estuvieron presentes treinta mil personas—. El auto de fe comenzó con una procesión encabezada por el estandarte del Santo Oficio, al que seguían mil familiares, comisarios y notarios de la Inquisición —que lucían pendientes de oro y cruces en el pecho— y varios cientos de miembros de las órdenes religiosas. A continuación iba la Santa Cruz verde, símbolo de la Inquisición, que fue colocada en lo más alto de un gran estrado. Después aparecieron veintiún penitentes con un cirio en la mano —y seis de ellos con una soga al cuello para indicar que serían castigados— y veintiuna personas con sambenitos y grandes corozas con aspas, velas y sogas, lo que indicaba que se habían arrepentido. A continuación salieron cinco personas llevando figuras de difuntos con sambenitos de condenados, acompañadas de cinco ataúdes que contenían sus huesos desenterrados —se trataba de dos mujeres y dos hombres que se habían negado a reconocer sus errores, y de otra que sí lo había hecho pero que sería castigada por ser una de las instigadoras—. Seguidamente, aparecieron cuatro mujeres y dos hombres, también con los sambenitos de condenados, que serían entregados a las autoridades civiles para recibir la pena máxima porque se habían negado a admitir sus errores. Cerraban el cortejo cuatro secretarios de la Inquisición a caballo, acompañados de un burro que llevaba un cofre de terciopelo con las sentencias, y los tres inquisidores del tribunal de Logroño, también a caballo. Una vez sentados en el estrado los acusados y enfrente los inquisidores, con el clero a su derecha y las autoridades civiles a su izquierda, un inquisidor dominico predicó el sermón y a continuación comenzó la lectura de las sentencias por los secretarios inquisitoriales. La lectura duró tanto que el auto de fe tuvo que extenderse al lunes 8 de noviembre.

Tipos de autos de fe

Se distinguían los siguientes tipos de autos de fe:

- Auto de fe general: Era el que se celebraba con un gran número de personas juzgadas de todas las clases (los que no se arrepentían, los que se arrepentían, etc.).

- Auto de fe especial: Era el que se celebraba con algunas personas juzgadas sin el gran despliegue ni la solemnidad del auto de fe general. Por ello, no asistían las autoridades ni las corporaciones, sino solo el Santo Oficio y el juez real ordinario si había alguna persona condenada a la pena máxima.

- Auto de fe singular: Era el que se celebraba con una sola persona juzgada, ya fuera en el templo o en la plaza pública, según las circunstancias.

- Autillo: Era el auto de fe que se celebraba dentro de las salas del tribunal de la Inquisición. Podía ser con las puertas abiertas para que asistieran quienes quisieran y cupieran en la sala, o con las puertas cerradas, permitiendo la entrada solo a personas autorizadas. En este segundo caso, a veces era con un número fijo de personas de fuera del tribunal, designadas por el inquisidor principal, o con ministros del secreto, y entonces solo asistían los secretarios.

Galería de imágenes

-

Francisco Rizi, Auto de fe en la plaza Mayor de Madrid, 1683, óleo sobre lienzo, 277 x 438 cm, Madrid, Museo del Prado.

-

Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba (España), donde antiguamente se localizaba el tribunal de la Inquisición que Lucero dirigía.

-

Auto de fe en Valladolid.

-

Auto de Fe en 1651. Museo del Greco, Toledo.

-

Estandarte de la Inquisición española que encabezaba la procesión de la Cruz Verde, que tenía lugar la víspera del auto de fe.

-

"Condenados por la Inquisición", de Eugenio Lucas (siglo XIX, Museo del Prado).

-

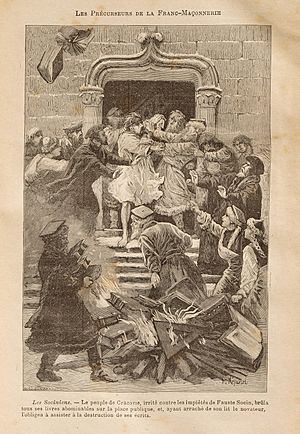

Fausto Socino obligado a asistir al auto de fe de sus libros en Cracovia, dibujo de Pierre Méjanel.

Véase también

En inglés: Auto-da-fé Facts for Kids

En inglés: Auto-da-fé Facts for Kids

- Inquisición española

- Inquisición en América

- Brujería en España

- Relajación (Inquisición)