Tehuelches para niños

Datos para niños Tehuelches |

||

|---|---|---|

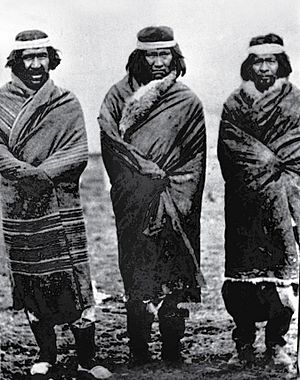

El cacique Mulato, fines del siglo XIX

|

||

| Otros nombres | patagones, aonikenk | |

| Ubicación | ||

| Descendencia | 27 813, en todo el país, 13 546 en la Patagonia. | |

| Idioma | Tehuelche (extinto), castellano, mapudungun, teushen (extinto) | |

Los tehuelches, también conocidos como aonikenk o patagones, son un pueblo indígena que habita la Patagonia en América del Sur. Actualmente, la mayoría de sus descendientes viven en Argentina.

El término complejo tehuelche es usado por los investigadores para agrupar a varios pueblos amerindios de la Patagonia y la región pampeana. Estos grupos compartían algunas costumbres, vivían cerca y hablaban idiomas similares, aunque no todos estaban emparentados. Su territorio era muy extenso.

Contenido

- ¿De dónde viene el nombre Tehuelche?

- ¿Cómo se clasifican los pueblos tehuelches?

- ¿Qué idiomas hablaban los tehuelches?

- ¿Cómo se organizaban socialmente los tehuelches?

- ¿En qué creían los tehuelches?

- ¿Cuál es la historia de los tehuelches?

- ¿Cuál es la situación actual de los tehuelches?

- Véase también

¿De dónde viene el nombre Tehuelche?

Según el cronista Antonio Pigafetta, quien viajó con Fernando de Magallanes en 1520, los españoles llamaron "patagones" a los indígenas que encontraron en la bahía San Julián. En 1535, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo explicó que los llamaron así por sus "grandes pies". El historiador Francisco López de Gómara estuvo de acuerdo en 1552. Así, "patagones" fue el primer nombre que los españoles usaron para los tehuelches.

La palabra "tehuelche" viene del mapudungún chewel che, que significa "gente valiente" o "gente de tierra árida". Otra idea es que viene del nombre de uno de sus grupos, los teushen, más la palabra mapuche che, que significa "gente" o "pueblo".

El término "aonikenk" es una forma castellanizada de su propio nombre, aonek'enk, que significa "sureño".

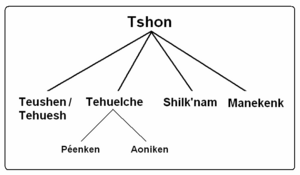

¿Cómo se clasifican los pueblos tehuelches?

Clasificar a los pueblos indígenas de la región pampeana y la Patagonia es complicado. Esto se debe a los diferentes nombres que se usaron para ellos y a que algunos pueblos desaparecieron. Además, las grandes distancias y los viajes estacionales de estos grupos dificultaron que los exploradores los conocieran a todos.

La llegada de los mapuches desde el oeste también cambió mucho la cultura de estos pueblos. Los mapuches se mezclaron y absorbieron a muchos grupos de la pampa y el norte de la Patagonia. Después, la Conquista del Desierto por el Ejército Argentino casi hizo desaparecer a estas comunidades. Todo esto, sumado a que los investigadores no siempre están de acuerdo, hace difícil una clasificación única.

A finales del siglo XIX, exploradores como Ramón Lista y George Chaworth Musters los llamaron “tsóneka” o “chonik”. La mayoría de los expertos creen que el río Chubut dividía a los tehuelches en dos grandes grupos: los "tehuelches meridionales" (del sur) y los "tehuelches septentrionales" (del norte). Los del sur llegaban hasta el estrecho de Magallanes, y los del norte hasta los ríos Colorado y Negro.

¿Qué idiomas hablaban los tehuelches?

Los diferentes grupos tehuelches hablaban varios idiomas. Se distinguen seis lenguas principales: las de la familia chon (teushen, aoenek’enk, selknam y haush), el idioma de los gününa küne y el idioma de los querandíes.

El idioma de los aonek'enk está relacionado con el de los teushen, y estos a su vez con los idiomas de la isla Grande de Tierra del Fuego. Se cree que estos cuatro idiomas también tienen relación con el idioma de los gününa küne.

Hasta el siglo XIX, se conocían los siguientes idiomas:

- Los gününa küne hablaban el gününa yajüch (o puelche), cuya relación con los otros idiomas del grupo es debatida.

- Los "tshoneka centrales", que vivían en las actuales provincias de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut, hablaban el idioma pän-ki-kin (peénkenk).

En la Patagonia central, existía un idioma antiguo llamado tehuesh (o teushen), que era una mezcla entre el penkkenk y el aonekkenk. Este idioma fue reemplazado poco a poco por el aonekenk. Sin embargo, muchos nombres de lugares en la meseta central aún conservan raíces del tewsün, como la palabra «chupat», de donde viene el nombre de la provincia de Chubut.

Actualmente, los aonekenk ("sureños") hablan el idioma conocido como tehuelche o aonekenk. Este es el idioma más estudiado del grupo y el único que sigue siendo usado. Hay un grupo de personas que trabaja para recuperar su lengua y cultura, llamado "Kkomshkn e wine awkkoi 'a'ien" (No me da vergüenza hablar en tehuelche).

Estudios del gününa yajüch

Varios investigadores han estudiado el idioma gününa yajüch. En 1864, Hunziker registró palabras y frases. En 1865, Jorge Claraz recogió topónimos y vocabulario en su diario de viaje.

En 1913, Lehmann Nitsche usó estos datos para crear un vocabulario comparado de idiomas tehuelches. En 1925, Harrington recogió más palabras de hablantes bilingües. En los años cincuenta, Rodolfo Casamiquela recopiló vocabulario, canciones y oraciones de ancianos.

El puelche es una lengua muerta. Se sabe que el último hablante de este idioma, el señor José María Cual, falleció en 1960 a los 90 años.

¿Cómo se organizaban socialmente los tehuelches?

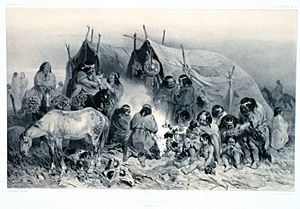

Los tehuelches eran un pueblo nómada, lo que significa que se movían de un lugar a otro. Sus movimientos solían ser en circuitos, principalmente de oeste a este y viceversa. En cada estación, tenían lugares donde instalaban sus campamentos, que ellos llamaban aik o aiken, y los españoles y criollos llamaban tolderías.

Cada grupo estaba formado por familias emparentadas y tenía un territorio específico para cazar y recolectar. Los límites de estos territorios estaban definidos por elementos naturales como lomas o arroyos. Si un grupo no encontraba suficiente comida en su propio territorio, debía pedir permiso a los grupos vecinos para usar sus recursos. Si no pedían permiso, esto podía causar conflictos.

Los hombres tehuelches buscaban pareja en otros grupos, lo que ayudaba a fortalecer los lazos entre las diferentes comunidades. A veces, si no se ponían de acuerdo, surgían conflictos entre los grupos.

¿En qué creían los tehuelches?

Los tehuelches no tenían una religión organizada como las que conocemos hoy. Sin embargo, tenían sus propias creencias basadas en mitos y ritos. Los chamanes eran quienes contaban estas historias y también curaban enfermedades, invocando a espíritus con la ayuda de instrumentos como la quena San Gregorio.

Creían en varios espíritus de la tierra y en una deidad suprema llamada Kóoch, que creó el mundo pero no intervenía en él. También creían en un espíritu maligno llamado Gualicho.

En el siglo XXI, la mayoría de los tehuelches se consideran cristianos.

¿Cuál es la historia de los tehuelches?

Época antigua

Hace unos 6000 años, surgió la cultura Toldense, que se caracterizaba por herramientas de piedra y hueso. Más tarde, entre 4000 y 3000 años a. C., apareció la cultura Casapedrense, con herramientas más especializadas para cazar guanacos.

Desde entonces y hasta la llegada de los europeos (principios del siglo XVI), los tehuelches vivían de la caza y la recolección. Se movían siguiendo a las manadas de guanacos. En invierno, estaban en zonas bajas (valles, costas de lagos), y en verano subían a las mesetas de la Patagonia o a la cordillera de los Andes, donde tenían lugares sagrados como el cerro Chaltén.

La llegada de los españoles

El 31 de marzo de 1520, la expedición española de Fernando de Magallanes llegó a la bahía San Julián para pasar el invierno. Allí tuvieron contacto con los tehuelches, a quienes llamaron "patagones". El cronista Antonio Pigafetta lo relató en su libro Relación del primer viaje alrededor del mundo.

Los exploradores se asombraron por las huellas de sus pies, que parecían muy grandes debido a las pieles que usaban como calzado. Además, los hombres tehuelches eran mucho más altos que los europeos de esa época, que medían alrededor de 1,50 metros. Los tehuelches podían medir más de 2 metros, por lo que los europeos los consideraron "patones" (de pies grandes).

La llegada de los españoles trajo muchos cambios para los pueblos originarios, incluidos los tehuelches. Sufrieron enfermedades como el sarampión, la viruela y la gripe, que causaron muchas muertes, especialmente entre los grupos del norte.

La influencia de los mapuches

Antes del siglo XVIII, había mucho comercio e intercambio entre los pueblos de las llanuras pampeanas, la Patagonia norte y la Cordillera de Los Andes. Existían ferias importantes donde se intercambiaban productos como ganado, alimentos y ropa. Estos intercambios llevaron a un gran intercambio cultural y migraciones entre tehuelches, ranqueles y mapuches.

La influencia mapuche fue tan grande que a este proceso se le llama "mapuchización" o "araucanización" de las Pampas y la Patagonia. Muchos tehuelches y ranqueles adoptaron costumbres y el idioma mapuche. A su vez, los mapuches adoptaron parte del estilo de vida tehuelche. Por eso, hoy en día, muchos de sus descendientes se identifican como mapuche-tehuelches.

En este proceso, también hubo conflictos entre los diferentes grupos. Algunos historiadores argentinos pensaron que fue una invasión violenta de los mapuches que casi extinguió a los tehuelches del norte. Sin embargo, la mayoría de los expertos hoy creen que fue un proceso más complejo de interacción y mezcla cultural.

Los tehuelches al sur del Río Negro tuvieron una líder mujer, María la Grande. Su sucesor, Casimiro Biguá, fue el primer jefe tehuelche en firmar tratados con el gobierno argentino. Sus hijos, los caciques Papón y Mulato, terminaron en una reserva en el sur de Chile.

Los tehuelches también convivieron con los inmigrantes galeses que llegaron a Chubut a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En general, las relaciones entre ambos pueblos fueron buenas.

La llegada del caballo por los españoles, alrededor de 1570, cambió mucho la vida de los tehuelches. Se volvieron expertos jinetes y cazadores a caballo. Vivían principalmente de la caza de guanacos y ñandúes (choiques), pero también comían huemules, venados, maras y otros animales. También recolectaban plantas y, más tarde, aprendieron a cultivar la tierra. Sus grupos solían tener entre 50 y 100 miembros.

El caballo, especialmente la yegua, se convirtió en una parte muy importante de su alimentación, dejando a los guanacos en segundo lugar. La movilidad que les dio el caballo cambió sus rutas de desplazamiento, haciendo que los viajes de sur a norte fueran más importantes para el intercambio de productos.

Traslados y exhibiciones forzadas

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, algunos grupos aonikkenk fueron llevados y mostrados sin su consentimiento en países como Bélgica, Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra. Se conoce el caso de la familia de un jefe llamado Pitioche, quien fue capturado junto a su esposa e hijo. Estos hechos son parte del libro Zoológicos humanos de Christian Báez y Peter Mason.

Reservas en Santa Cruz

El 11 de enero de 1898, el presidente José Evaristo Uriburu creó la reserva de Camusu Aike en la provincia de Santa Cruz, Argentina, para los tehuelches. Inicialmente tenía 50 000 hectáreas, pero en 1953, el presidente Juan Domingo Perón la redujo a 30 000 hectáreas.

En 1922, el presidente Hipólito Yrigoyen creó otras reservas en Lago Viedma y Lago Cardiel, pero estas fueron desafectadas (dejaron de ser reservas) en años posteriores.

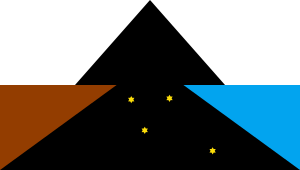

¿Cuál es la situación actual de los tehuelches?

En Argentina

Según un censo de 1966-1968, había pocos descendientes tehuelches que aún hablaban su lengua en Argentina. La población que ha mantenido más su cultura se encuentra en la meseta central de la provincia de Santa Cruz, aunque se han mezclado con la cultura criolla.

La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) de 2004-2005 mostró que 4351 personas se reconocieron como tehuelches o descendientes en Chubut y Santa Cruz. En toda Argentina, 10 590 personas se identificaron como tehuelches.

El Censo Nacional de Población de 2010 reveló que 27 813 personas en todo el país se reconocieron como tehuelches.

Actualmente, en Santa Cruz existen los asentamientos tehuelches de:

- Territorio de Camusu Aike: con 3900 hectáreas, reconocido en 2007.

- Lote 6 del lago Cardiel.

- Lote 28 bis del lago Cardiel.

- Cerro Índice.

- Copolque (o Kopolke).

En estos lugares, algunos hablan el idioma aonekko 'a'ien, pero la mayoría habla castellano.

En Chubut, hay reservas como El Chalía y Loma Redonda. Allí, el 17,65% de los tehuelches son bilingües castellano-mapudungun, y el resto habla castellano.

Desde 1995, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha reconocido legalmente a varias comunidades indígenas en Argentina, incluyendo 2 comunidades tehuelches en Santa Cruz y 4 mapuches-tehuelches en Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz.

Mapuches-tehuelches

En la provincia del Chubut, existen comunidades donde se mezclaron mapuches y tehuelches, y se llaman a sí mismos mapuche-tehuelche. Hay muchas de estas comunidades en diferentes localidades.

También hay cuatro comunidades urbanas mapuche-tehuelches en Santa Cruz: en Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Turbio y Puerto Santa Cruz.

La reserva aborigen Cushamen en Chubut fue creada en 1899 para la tribu del cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir. Comprende 1250 kilómetros cuadrados y alberga a 400 familias mapuches-tehuelches.

En Chile

La presencia tehuelche en Chile es casi nula. En 1905, una epidemia de viruela causó la muerte del cacique Mulato y otros miembros de su tribu cerca de Punta Arenas. Los sobrevivientes se fueron a Argentina. Se les vio por última vez en Chile alrededor de 1927. Su recuerdo se mantiene en el nombre de Villa Tehuelches, una localidad chilena.

Véase también

En inglés: Tehuelche people Facts for Kids

En inglés: Tehuelche people Facts for Kids