Juan de Espinosa Medrano para niños

Datos para niños Juan de Espinosa Medrano |

||

|---|---|---|

El cuadro debajo de la miniatura presenta una redondilla que reza: "El Arcediano que miras/ es Medrano, aquel Gigante/ que en buenas letras y ciencias/ no hay alguno que lo iguale"

|

||

| Información personal | ||

| Nacimiento | 1629 Virreinato del Perú (Imperio Español) |

|

| Fallecimiento | 13 de noviembre de 1688 Cuzco (Virreinato del Perú) |

|

| Nacionalidad | Peruana | |

| Lengua materna | Español | |

| Educación | ||

| Educado en | Seminario de San Antonio Abad | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Clérigo, profesor, predicador, escritor y dramaturgo | |

| Años activo | siglo XVII | |

| Seudónimo | Lunarejo, Doctor Sublime, Demóstenes Indiano, Fénix Criollo, Tertuliano de la América, Juan Chancahuaña | |

| Lengua literaria | Español, latín y quechua. | |

| Géneros | Sermones, discursos, comedias, autos sacramentales, tratados filosóficos. | |

| Obras notables | El robo de Proserpina y sueño de Endimión, Amar su propia muerte, Apologético en favor de Luis de Góngora, El hijo pródigo, La Novena Maravilla, Philosophia Thomistica. | |

| Artistas relacionados | Tomás de Aquino, Aristóteles, Antonio de León Pinelo, Pedro de Peralta Barnuevo, Luis de Góngora, Pedro Calderón de la Barca, Hortensio Paravicino, Sor Juana Inés de la Cruz, Clorinda Matto de Turner. | |

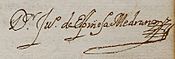

| Firma | ||

|

||

Juan de Espinosa Medrano (nacido en Calcauso - Antabamba - Apurímac, en 1629, y fallecido en Cusco el 13 de noviembre de 1688), fue una figura muy importante en el Virreinato del Perú. Se le conocía como Lunarejo por una marca en su rostro. Fue un hombre de muchas habilidades: clérigo, profesor, predicador, escritor y dramaturgo.

Sus contemporáneos le dieron apodos como "Doctor Sublime", "Demóstenes Indiano", "Fénix Criollo" y "Tertuliano de la América". Esto se debe a su gran conocimiento y a la forma elegante y elaborada de sus sermones y escritos.

Una de sus obras más destacadas es el Apologético en favor de Don Luis de Góngora (1662). Este fue el primer texto de crítica literaria escrito en América. Juan de Espinosa Medrano es considerado una de las tres figuras más importantes de la literatura barroca en Hispanoamérica durante el siglo XVII, junto a Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora.

También escribió otras obras importantes como El robo de Proserpina y sueño de Endimión (c. 1645), un tipo de obra de teatro religiosa en quechua. Además, creó la comedia Amar su propia muerte (c. 1650) en español, y El hijo pródigo (c. 1657), otra obra religiosa en quechua. Su libro Philosophia Thomistica (c. 1688) es un curso de filosofía en latín. Después de su muerte, se publicó La Novena Maravilla (1695), una colección de sus sermones.

No se sabe mucho sobre los primeros años de vida de Espinosa Medrano. Esta falta de información ha llevado a muchas ideas y debates sobre quién era realmente. Sin embargo, en sus escritos, él se identificaba como un criollo o español nacido en América. A pesar de esto, desde el siglo XVIII hasta hoy, su figura se ha usado para mostrar el gran talento intelectual de las personas nacidas en América para dominar la cultura europea.

Sus obras, escritas en español, latín y quechua, se publicaron tanto en América como en Europa. Sin embargo, solo tuvieron un impacto significativo en el Virreinato del Perú. Hoy en día, lo que los expertos saben sobre su vida y obra es muy diferente de lo que se cuenta en las historias populares de Cusco y Apurímac. Para los académicos, Espinosa Medrano fue un criollo educado que participó en la cultura europea de su tiempo. Para la tradición oral, fue una persona de origen indígena que buscó defender su cultura en sus escritos.

Contenido

La vida de Juan de Espinosa Medrano

¿Dónde y cuándo nació?

No se sabe con exactitud dónde ni cuándo nació Juan de Espinosa Medrano. El deán Diego de Esquivel y Navia, quien escribió sobre él en 1740, mencionó que nació en Calcauso, cerca de Cusco, alrededor de 1630. Sin embargo, esta información fue escrita más de cincuenta años después de la muerte de Espinosa Medrano.

Tampoco se conoce con certeza quiénes fueron sus padres o su origen familiar. Los estudios sugieren que no era de una familia noble, por eso no incluyó información sobre su árbol genealógico en su testamento, algo que era común en esa época. Se cree que pudo ser hijo de un matrimonio legal, y que su origen era criollo o mestizo. Esto es porque, en ese tiempo, solo las personas con ciertos orígenes podían estudiar en el Seminario de San Antonio Abad del Cuzco y luego convertirse en clérigos importantes en la Catedral de la ciudad.

El Seminario de San Antonio Abad tenía reglas para los estudiantes. Debían ser de la región de Cusco, hijos de matrimonios legales y sin ciertos orígenes familiares. Gracias a esto, sabemos que Espinosa Medrano era de Cusco. Aunque pudo haber entrado al seminario incluso si sus padres no eran conocidos. El seminario también educaba a hijos de conquistadores y nobles sin muchos recursos. Esto sugiere que Espinosa Medrano pudo haber tenido pocos recursos al principio. Sin embargo, esta información no confirma que fuera de origen indígena.

Sus contemporáneos también dieron poca información sobre sus primeros años. Agustín Cortés de la Cruz, su primer biógrafo, dijo en 1695 que "la Fortuna" no lo favoreció mucho al principio. También afirmó que Espinosa Medrano se hizo "noble" por sus propias obras, no por herencia. Clorinda Matto de Turner, otra biógrafa, escribió que él, "venido al mundo en cuna humilde, supo elevarse... hasta brillar como el astro rey". Todo esto indica que Espinosa Medrano era una persona común en la sociedad colonial, pero destacó por su gran inteligencia. La idea de que fue un intelectual indígena, aunque popular, no tiene pruebas históricas.

La historia de Clorinda Matto de Turner

Clorinda Matto de Turner publicó en 1887 su estudio biográfico "Don Juan de Espinosa Medrano —o sea— el Doctor Lunarejo". Luego lo incluyó en su libro Bocetos al Lápiz de Americanos Célebres (1890). En este libro, Matto de Turner creó una biografía de Espinosa Medrano usando datos de sus libros, documentos antiguos y también de historias contadas de boca en boca.

Para llenar los vacíos en la información, Clorinda Matto usó su imaginación. Esto hizo que su biografía fuera más una historia que una investigación estricta. También estuvo influenciada por sus propias ideas sobre los pueblos originarios. Por estas razones, los expertos de hoy no aceptan completamente su biografía como un documento histórico preciso.

Sin embargo, la historia de Espinosa Medrano contada por Clorinda Matto ha sido muy influyente en la forma en que la gente lo recuerda en Perú. Las biografías más recientes de los expertos no han logrado ser tan populares.

Según Clorinda Matto, Espinosa Medrano nació en una familia humilde, hijo de Agustín Espinosa y Paula Medrano. Ella cuenta que el "indiecito" nació en una "choza de la alegre aldea". Matto dice que Espinosa Medrano empezó a estudiar a los siete años con un sacerdote en Mollebamba. Allí descubrió su amor por el estudio y la religión, destacando como alumno y sacristán.

Después de estudiar con el párroco, Matto relata que Espinosa Medrano se fue a Cusco como sirviente. Allí entró al Seminario de San Antonio Abad, donde aprendió música, idiomas, ciencias y letras. Según ella, antes de los dieciocho años, obtuvo su título de doctor en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Matto cuenta que Espinosa Medrano tuvo que luchar contra el rechazo por su origen, pero finalmente logró ocupar cargos importantes en la iglesia de Cusco.

Clorinda Matto también incluyó poemas en quechua en su biografía, atribuyéndolos a Espinosa Medrano. Aunque no se ha confirmado que él los escribiera, se sabe por su testamento que también compuso obras líricas.

Matto de Turner terminó su biografía con un epitafio, un texto para su tumba. Este epitafio es uno de los primeros elogios de la República del Perú a Espinosa Medrano, llamándolo "Gloria peruana, Hijo del Cuzco".

Su carrera y escritos

La primera información segura sobre Juan de Espinosa Medrano es que, alrededor de 1645, cuando tenía unos quince años, ya era estudiante en el Seminario de San Antonio Abad en Cusco. Sus maestros eran Alonso Bravo de Paredes y Quiñones, fray Francisco de Loyola y Juan de Cárdenas y Céspedes.

En 1662, Alonso Bravo de Paredes y Quiñones escribió sobre Espinosa Medrano, elogiando su gran talento. En 1664, Francisco de Loyola también lo describió como un "ingenio muy singular" y un "predicador insigne".

Espinosa Medrano probablemente terminó sus estudios en 1648. Un año después, comenzó su carrera como profesor de artes en el Seminario de San Antonio Abad. En 1655, inició su carrera en la iglesia, sirviendo en la Parroquia del Sagrario en la Catedral del Cuzco. Entre 1656 y 1657, obtuvo su título de Doctor en Teología en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Desde 1658, fue profesor de teología en el Seminario de San Antonio Abad.

En la década de 1640, Espinosa Medrano empezó a escribir obras de teatro. Probablemente escribió El robo de Proserpina y sueño de Endimión (en quechua) y Amar su propia muerte (en español) alrededor de 1645 y 1650. Su otra obra en quechua, El hijo pródigo, se escribió después de 1657. No hay pruebas de que estas obras se hayan representado o impreso en Lima, por lo que es posible que circularan como manuscritos en Cusco.

En 1662, publicó su Apologético en favor de Don Luis de Góngora en Lima. Más de veinte años después, en 1694, se publicó una segunda edición en Europa.

Desde 1664 hasta 1680, Espinosa Medrano siguió escribiendo discursos para ser pronunciados en Cusco. Entre ellos, el 'Sermón a las Exequias de Felipe IV' en 1666. También fue párroco en Juliaca (1660-1668), Chincheros (1669-1676) y San Cristóbal (1678-1683/1684).

Dos eventos importantes muestran su reconocimiento. En 1668, el Virrey Conde de Lemos visitó Cusco y quedó impresionado por las obras de Espinosa Medrano, pidiendo que se imprimieran en España. En 1678, el obispo de Cusco, Manuel de Mollinedo y Angulo, lo recomendó al Rey Carlos II, diciendo que era "el sujeto más digno que tiene el obispado". Esto ayudó a que su fama se extendiera más allá de Cusco.

Espinosa Medrano comenzó a predicar en 1656. Dio muchos sermones importantes en diferentes iglesias de Cusco, como la Catedral y el Seminario de San Antonio Abad. Sus sermones trataban sobre la Virgen María, Santos, Sacramentos y la monarquía española. Usaba un estilo barroco, con muchas referencias a la mitología, la historia, la poesía y la teología. Estos sermones estaban dirigidos a personas educadas.

Su obra filosófica y últimos años

Su obra Philosophia Thomistica se publicó en Roma en 1688, y La Novena Maravilla en Valladolid en 1695, poco después de su muerte. La circulación de estas obras fue limitada debido a problemas entre el Seminario de San Antonio Abad y la Universidad de San Ignacio de Loyola. Ambas instituciones competían por el derecho de otorgar títulos de doctor en teología en Cusco. La publicación de las obras de Espinosa Medrano en Europa era una forma para el Seminario de mostrar su excelencia académica.

En 1684, Espinosa Medrano era muy activo como canónigo magistral en la Catedral del Cuzco. Fue nombrado tesorero de la Catedral y continuó predicando. En 1686, autorizó la impresión de su curso de lógica en latín, Philosophia Thomistica, en Roma. Esta obra se publicó en 1688, el mismo año de su fallecimiento.

En noviembre de 1688, Juan de Espinosa Medrano, ya nombrado arcediano de la Catedral, falleció en Cusco. El cronista Diego de Esquivel y Navia menciona el 13 de noviembre como fecha de su muerte, aunque otros documentos indican el 22 del mismo mes. Fue enterrado en la Catedral de la ciudad con una gran ceremonia y mucho dolor por parte de la gente.

En 1694, se publicó una segunda edición de su Apologético en favor de Don Luis de Góngora. En 1695, se publicó en Valladolid la colección de sermones La Novena Maravilla, gracias al trabajo de Agustín Cortés de la Cruz, su discípulo y biógrafo.

Así terminó la vida de Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo, un hombre de gran ingenio. Las palabras de Pedro de Peralta y Barnuevo lo describen como un "Apolo de sus musas aplaudido", que logró que las ciencias le rindieran tributo.

Obras destacadas de Espinosa Medrano

Apologético en favor de Don Luis de Góngora

La obra más importante de Espinosa Medrano es el Apologético en favor de Don Luis de Góngora, príncipe de los poetas líricos de España, contra Manuel de Faria y Sousa, caballero portugués. Este texto se terminó en 1600 y se publicó en Lima en 1662. Los críticos lo consideran el "primer tratado poético escrito en América por un español criollo" y el "primer gran ensayo de crítica literaria" en el continente.

El Apologético es fundamental para la crítica literaria en América. También es una de las mejores defensas de la poesía de Luis de Góngora. Con esta obra, Espinosa Medrano se presenta como un intelectual americano y muestra la alta cultura y el talento de las personas del Nuevo Continente. Demuestra que los americanos podían participar de igual a igual con los europeos en la construcción de la cultura occidental.

El contenido del Apologético es una defensa de la poesía de Góngora y un análisis de sus características. Espinosa Medrano refuta las críticas al estilo de Góngora y demuestra la belleza y el ingenio de su poesía, especialmente el uso del hipérbaton (cambiar el orden de las palabras). El texto está dividido en doce secciones, cada una refutando un argumento de Faria. Un pasaje famoso al final del Apologético elogia a Góngora:

Salve, tú, divino poeta, espíritu bizarro, cisne dulcísimo. Vive a pesar de la emulación, pues duras a despecho de la mortalidad. Coronen el sagrado mármol de tus cenizas los más hermosos lirios del Helicón: Manibus date lilia plenis. Descansen tus gloriosos Manes en serenísimas claridades, sirvan a tus huesos de túmulo ambas cumbres del Parnaso, de antorchas todo el esplendor de los astros, de lágrimas todas las ondas de Aganipe, de epitafio la Fama, de teatro el Orbe, de triunfo la muerte, de reposo la eternidad.Juan de Espinosa Medrano

La Novena Maravilla

La Novena Maravilla (1695) es una colección de sermones que Espinosa Medrano predicó en Cusco a lo largo de su vida. El nombre del libro se debe a la gran belleza y profundidad de los sermones, que se comparan con las "ocho maravillas del mundo". Se dice que este libro es "honor de la América". La publicación de La Novena Maravilla cumplió el deseo de Espinosa Medrano de que sus sermones se conocieran en Europa.

El libro incluye treinta sermones, la mayoría dedicados a la Virgen María (sermones marianos), a los Santos y Padres de la Iglesia (sermones hagiográficos), a los Sacramentos y a la Corona española. En ellos se usa el estilo barroco y muchas referencias a la mitología, la historia, la poesía, la teología y las ciencias. Estaban pensados para personas educadas.

Los sermones de Espinosa Medrano eran discursos para ser pronunciados en el púlpito. Su estilo buscaba celebrar las fiestas religiosas y asombrar al público, para convencerlos del misterio religioso y del talento del predicador. Este deseo de admirar al público, ya sea americano o europeo, cobra más sentido si consideramos que Espinosa Medrano luchaba por el reconocimiento de los intelectuales americanos. Así, el sermón le permitía mostrar su propio valor, algo importante dado que no era de una familia noble.

Los sermones que más han interesado a los críticos son: 'La oración panegírica a Santiago Apóstol', el 'Sermón a las exequias de Felipe Cuarto', los sermones a San Antonio Abad, los sermones a Santo Tomás de Aquino, y la 'Oración panegírica a la gloriosa Santa Rosa de Lima'. Este último sermón es notable porque muestra la "igualdad moral y religiosa del Nuevo Mundo respecto del Viejo".

El siguiente pasaje de la 'Oración panegírica a Santiago Apóstol' muestra la calidad de sus sermones:

Amparad Apóstol grande a la monarquía hispánica, contra los asaltos del infernal enemigo; pues tan vale vuestra sombra, que llegó a confesar el Demonio (según refiere el Cluniacense) que no se atravería a tocar una hormiga, como se acogiese al lecho de Santiago (...). Hormigas del mejor grano de mies evangélica, hormigas de la Fe más candial rodean vuestro sagrado lecho en Compostela, donde en apacible sueño reposa venerablemente vuestro cadáver. Defendedlas, pues, y mirad a su Católico Rey de tantos trabajos embestido, de tantas armadas envidias infestado, ¿Cómo es esto? ¿España vive cargada de los huesos de su Santiago y rebelde el lusitano se le conspira?, ¿pirata el inglés la saltea?, ¿émulo el franco la molesta?, ¿aleve el chileno la repela? !Ea!, Señor, reconoced los Castillos y Leones, que detrás de vuestra imagen tremola el estandarte católico; atended que vuestra España es la que clamando Santiago rompe las batallas animosa y confiada. Griten las trompetas, resuene batido el atambor y con espantoso estruendo se envuelvan uno y otro ejército entre los nublados del humo y el polvo; bramen las bombardas, brillen finalmente los aceros, suden de horror los montes y la campaña tiemble de asombro; que entonces retumbará la ronca y horrísona artillería de los Cielos y el hijo del trueno, sobre la nevada tempestad de un cándido caballo, desenvainará un rayo por cuchilla. !Ea!, que ya le fulminas en nuestro favor, Marte apostólico; entra, rompe, embiste, hiere, mata, corta, destroza, derriba, asuela, pasma, aturde, atropella, y en miserable fuga escapen del estrago cuantos añublar pretenden las glorias de nuestra España.Juan de Espinosa Medrano 'Oración panegírica a Santiago Apóstol'

Philosophia Thomistica

En 1688, Espinosa Medrano publicó en Roma la Philosophia Thomistica seu Cursus Philosophicus. Esta obra muestra su profundo conocimiento de la filosofía y la teología. Con ella, buscaba demostrar a los lectores europeos el alto nivel intelectual que habían alcanzado los criollos en América. Para ello, escribió un curso de filosofía que defendía el pensamiento de filósofos como Platón, Aristóteles, Porfirio, Tomás de Aquino y Tomás Cayetano.

Espinosa Medrano conocía los avances filosóficos de Europa en su época. Citó a muchos filósofos europeos y participó en debates de su tiempo, aportando ideas originales. Aunque su curso era más bien una enciclopedia de filosofía, también mostraba una postura filosófica propia y fuerte.

La Philosophia Thomistica fue escrita en latín y es muy compleja, por lo que es la obra menos estudiada de Espinosa Medrano. En ella, cita a unos 300 autores y su argumentación lógica es "de complejidad extraordinaria". A pesar de su dificultad, estudiar este curso de lógica es esencial para entender el pensamiento del autor, ya que es un reflejo de su trabajo como profesor de teología en el Seminario de San Antonio Abad.

Existe un ejemplar de la Philosophia Thomistica en la Biblioteca Nacional del Perú.

Amar su propia muerte

La comedia en español Amar su propia muerte (c. 1650) de Espinosa Medrano es una obra de teatro que cuenta la historia bíblica de Yael y Sísara del Libro de los Jueces. Esta obra tiene características del teatro barroco español y se parece a las obras de Pedro Calderón de la Barca. También tiene similitudes con la obra El clavo de Jael de Antonio Mira de Amescua.

Amar su propia muerte es un gran ejemplo del desarrollo del teatro barroco en Hispanoamérica. Espinosa Medrano usó las formas teatrales de España para crear una obra que no solo las imitaba, sino que las hacía más complejas e innovadoras. Esta comedia bíblica tiene tres actos, cada uno con mil versos, y usa diferentes tipos de métrica.

"Titubeó el tropel de sus peñascos,al tremolar mis bélicos damascos,

y al furibundo grito de mis tropas

encorvaron sus álamos las copas."Juan de Espinosa Medrano, inicio de la comedia bíblica Amar su propia muerte.

El robo de Proserpina y sueño de Endimión

El robo de Proserpina y sueño de Endimión (c.1650) es una de las obras de teatro religiosas en quechua de Espinosa Medrano. Es una representación alegórica de los mitos del rapto de Proserpina por el dios Plutón y el mito de Endimión. El propósito principal de la obra es religioso, aunque usa elementos de la mitología griega y romana. El robo de Proserpina y sueño de Endimión tiene unos 1700 versos y está escrita en el quechua de la época colonial.

El quechua literario barroco de Espinosa Medrano en esta obra es conocido por su "vivacidad y brillantez maravillosas". Este idioma no se parece a los dialectos quechua que se hablan hoy, debido a los cambios que sufrió el idioma después de la independencia de Perú. El siguiente pasaje muestra la calidad de este quechua literario:

"Sunquymi qhasquypi t'uqyan,hatun phutikuypim kani.

Sinchiykuna, yanapaway,

tawantiyki kaypi kanki.

Huk hukmanta hayñiwaychik,

llakisqayta willasqayki"Juan de Espinosa Medrano, inicio de el auto sacramental El robo de Proserpina y sueño de Endimión (versión de César Itier)

El hijo pródigo

El hijo pródigo (c. 1657) es otra obra de teatro religiosa en quechua de Espinosa Medrano. Es una representación teatral de la parábola del hijo pródigo de la Biblia. La obra tiene unos 1500 versos divididos en tres actos y, al igual que El robo de Proserpina y sueño de Endimión, está escrita en un quechua literario barroco.

Esta obra fue descubierta por Ernst Middendorf y traducida al alemán antes que al español. Tiene un carácter alegórico, típico de las obras religiosas, pero también incluye elementos únicos de la cultura andina y del Virreinato del Perú. Por ejemplo, usa vestimentas teatrales andinas como la mascapaicha y hace referencia a rituales de los pueblos de los Andes.

Panegírica declamación por la protección de las ciencias y estudios

La Panegírica declamación por la protección de las ciencias y estudios fue el primer texto de Espinosa Medrano que se publicó. Fue escrito en 1650 para celebrar a Juan de la Cerda y de la Coruña, quien había sido nombrado corregidor de Cusco.

Esta obra es un ejemplo de oratoria epidíctica, es decir, un discurso para alabar a alguien. Su objetivo era elogiar las cualidades del nuevo corregidor, y también alabar al Seminario de San Antonio Abad y defenderlo en sus conflictos con los jesuitas.

Esta obra fue publicada por Ventura García Calderón en París en 1938.

La filosofía de Juan de Espinosa Medrano

Juan de Espinosa Medrano, conocido como “El Lunarejo” (1632-1688), fue profesor en la Universidad de San Antonio Abad en Cusco, Perú. Publicó su Philosophia Thomistica en Roma en el año de su muerte. Esta obra era la primera parte de un "curso" de filosofía planeado en tres partes (lógica, física y metafísica), que era el manual común de filosofía universitaria en el Siglo de Oro desde el siglo XVI. La obra consistía en dos secciones: summulae (lógica formal) y dialéctica (filosofía de la lógica, conocimiento y metafísica).

Leyendas y tradiciones orales

Desde que se popularizó la idea de que Juan de Espinosa Medrano era un escritor de origen indígena en la época colonial, ha surgido una historia y una identidad diferentes sobre él en las tradiciones orales de Cusco y Apurímac. Aunque se transmite de forma oral, esta historia también tiene sus raíces en escritos de Clorinda Matto de Turner y otros autores.

Según la tradición oral, el verdadero nombre del niño que se convertiría en un gran autor, nacido en Calcauso, era Juan Chancahuaña. Juan solo adoptaría los apellidos Espinosa Medrano años después, cuando fue acogido por padres adoptivos españoles.

Las historias orales cuentan que, a principios del siglo XVII, un sacerdote español de apellido De Espinosa llegó a Calcauso para evangelizar a los pueblos originarios. El sacerdote predicaba en latín durante las misas. Se dice que un día, De Espinosa se sorprendió al escuchar al niño Juan Chancahuaña "interpretando en latín cánticos de misa". Fue en ese momento cuando se descubrió su gran capacidad intelectual.

De Espinosa tomó al joven Juan Chancahuaña bajo su cuidado y lo llevó a Cusco como sirviente. Allí, Juan tenía la tarea de llevar y recoger a los hijos de sus padres adoptivos españoles de la escuela. Se cuenta que mientras los hijos de los españoles estudiaban, Juan "observaba desde la puerta del aula, siguiendo con atención la explicación del maestro". Un día, cuando un niño criollo no supo responder a la pregunta de su maestro, Juan Chancahuaña se ofreció a responder por él. La calidad de su respuesta sorprendió al sacerdote y maestro, quien luego apoyó sus estudios.

La leyenda más famosa sobre Juan de Espinosa Medrano (Juan Chancahuaña) es la siguiente. Aunque hoy los expertos la consideran una historia no oficial, fue repetida por Diego de Esquivel y Navia, Juan de Velasco y Clorinda Matto:

“El año de 1668, siendo Virrey de Lima el Señor Conde de Lemos, fue a reprimir en persona el tumulto ruidoso de los Indianos de Puno, el cual se suprimió antes que llegase. Hallándose con esa ocasión en la ciudad del Cuzco, y haciéndose en ella no sé qué solemne fiesta con panegírico, quiso asistir el Virrey por la fama que tenía el predicador en todo el Reino. Era este un Indiano llamado comúnmente el Lunarejo, por un lunar que tenía en la cara. [...] Cuando este predicaba, era necesario coger un lugar con mucho tiempo, para lograr oírle, siendo siempre los concursos nunca vistos con ningún otro. Aquella vez que estuvo el Virrey presente, sucedió que la Indiana vieja, madre del predicador, vestida con el infeliz trage de Indiana, queriendo entrar á la iglesia, no pudiese conseguirlo, porque la arrojaba el concurso que había aun fuera de las puertas. Advirtióle el hijo desde el púlpito, y suspendiendo el panegírico, pidió al auditorio, que por Dios dejase entrar aquella muger, que aunque Indiana y aunque pobre y despreciable era madre suya, y tenía razón en querer oírlo. Fue luego introducida, y las señoras principales de la ciudad la pusieron en su asiento y compañía”Juan de Velasco en Historia del reino de Quito en la América Meridional (1844)

Finalmente, la tradición oral dice que antes de morir, Juan Chancahuaña regresó a Calcauso y ayudó a reorganizar las calles del pueblo de Apurímac. Convirtió a Calcauso en un "Cusco pequeño", como se puede ver en el diseño actual del pueblo andino.

Galería de imágenes

Véase también

Estudios destacados

Estudios sobre la vida de Juan de Espinosa Medrano

- Cisneros, Luis Jaime y Pedro Guibovich (1987). "Apuntes para una biografía de Espinosa Medrano". Fénix, N.º 32/33, pp. 96-112, Lima.

- Guibovich Pérez, Pedro (1992). "El testamento e inventario de bienes de Espinosa Medrano". Histórica, vol. XVI, N.º 1, pp. 1-31, Lima.

- Matto de Turner, Clorinda (1890). "Don Juan de Espinosa Medrano o sea el Doctor Lunarejo". Bocetos al lápiz de americanos célebres. Lima: Bacigalupi.

Ediciones de las obras de Juan de Espinosa Medrano

- Espinosa Medrano, Juan de (1938). Panegírica declamación por la protección de las ciencias y estudios. El apogeo de la literatura colonial. París: Desclée de Brouwer.

- Espinosa Medrano, Juan de (1938). El hijo pródigo. Literatura Inca. Traducción de F. Schwab de la traducción alemana de Ernst Middendorf. París: Desclée de Brouwer.

- Espinosa Medrano, Juan de (2005). Apológetico en favor de Don Luis de Góngora. Edición anotada de Luis Jaime Cisneros. Lima: Academia Peruana de la Lengua.

- Espinosa Medrano, Juan de (2010). El robo de Proserpina y sueño de Endimión. Edición, traducción y estudio preliminar de César Itier. Lima: IFEA, PUCP, IRA.

- Espinosa Medrano, Juan de (2011). Amar su propia muerte. Edición, prólogo y notas de Juan Vitulli. Madrid: Iberoamericana - Vervuert.

- Espinosa Medrano, Juan de (2011). La Novena Maravilla. Estudio preliminar de Luis Jaime Cisneros, edición con José Antonio Rodríguez Garrido. Lima: Congreso del Perú.

Estudios esenciales sobre la obra de Juan de Espinosa Medrano

- Cisneros, Luis Jaime (1987). "La polémica Faria-Espinoza Medrano: Planteamiento crítico". Lexis, vol. 11, N.º 1, pp. 1-62, Lima.

- Moore, Charles B. (2000). El arte de predicar de Juan de Espinosa Medrano en La Novena Maravilla. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Redmond, Walter (1970). "Juan de Espinosa Medrano: Prefacio al lector de la Lógica". Fénix, N° 20, pp. 74-88, Lima.

- Redmond, Walter (1972). La Lógica en el virreinato del Perú a través de las obras de Juan de Espinosa Medrano (1688) e Isidoro de Celis (1787). Lima: Tesis doctoral UNMSM.

- Rodríguez Garrido, José Antonio (1988). "Aproximación a la oratoria sagrada de Espinosa Medrano". Boletín IRA, N.º 15, pp. 11-32, Lima.

- Rodríguez Garrido, José Antonio (2010). "Poesía y ortodoxia en el Apologético (1662) de Espinosa Medrano". Calíope, vol. 16, N.º 1, pp. 9-25, Greensboro.

- Rodríguez Garrido, José Antonio (2017). "Modelo, imitación y cultura criolla en Juan de Espinosa Medrano". Historia de las literaturas en el Perú, pp. 439-472. Lima:PUCP, otros.

- Vitulli, Juan (2013). Instable puente: la construcción del letrado criollo en la obra de Juan de Espinosa Medrano. Valencia: The University of North Carolina at Chapel Hill.