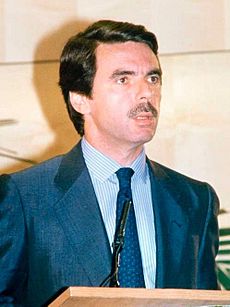

Gobiernos de José María Aznar para niños

Los gobiernos de José María Aznar (1996-2004) fueron un periodo importante en la historia reciente de España. Durante ocho años, el Partido Popular (PP) estuvo al frente del gobierno español, con José María Aznar como presidente.

En su primer mandato (1996-2000), el PP no consiguió la mayoría absoluta en las elecciones. Por eso, necesitó el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes de CiU para poder gobernar. Sin embargo, en su segundo mandato (2000-2004), el PP obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de marzo de 2000. Esto significó que no necesitaron pactar con otros partidos para tomar decisiones.

Durante este segundo periodo, el PSOE se convirtió en una oposición más fuerte, especialmente después de que José Luis Rodríguez Zapatero asumiera el liderazgo. El gobierno del PP también enfrentó grandes movilizaciones sociales. La gente salió a la calle para protestar contra algunas de sus políticas, como las relacionadas con la educación o el Plan Hidrológico Nacional. Este plan proponía desviar agua del río Ebro hacia otras regiones.

Una de las protestas más grandes fue la huelga general del 20 de junio de 2002. Los sindicatos CC OO y UGT la convocaron para oponerse a una medida que afectaba las ayudas por desempleo. Finalmente, esta medida fue retirada. Las movilizaciones continuaron por la forma en que el gobierno manejó la catástrofe del Prestige. En noviembre de 2002, un barco petrolero se rompió frente a las costas de Galicia, derramando mucho combustible que contaminó la costa. Además, hubo un gran rechazo popular a la guerra de Irak, que el gobierno de Aznar apoyó.

Contenido

El camino hacia el gobierno del Partido Popular en 1996

En las elecciones generales de España de 1993, el PSOE volvió a ganar, lo que sorprendió al Partido Popular de José María Aznar, que esperaba la victoria. Los socialistas no lograron la mayoría absoluta, así que Felipe González tuvo que buscar el apoyo de partidos nacionalistas catalanes y vascos para gobernar.

El gobierno socialista de Felipe González tuvo que lidiar con una crisis económica y con varios problemas de corrupción. Estos problemas generaron mucha tensión con la oposición, especialmente con el Partido Popular y con Izquierda Unida. Por eso, a este periodo se le conoció como la «legislatura de la crispación».

Uno de los casos más sonados fue el de Luis Roldán, quien fue director de la Guardia Civil. Se le acusó de haber obtenido una gran fortuna de forma ilegal. Este y otros problemas hicieron que la confianza en el gobierno disminuyera. Los líderes de la oposición, José María Aznar y Julio Anguita, pidieron la dimisión del presidente.

En las elecciones europeas de junio de 1994, el Partido Popular superó al PSOE en votos por primera vez. Esto llevó al PP a pedir elecciones generales, pero Felipe González se negó, ya que seguía contando con el apoyo de CiU. A partir de entonces, Aznar repetía en el Parlamento la frase «Váyase, señor González».

También hubo investigaciones sobre grupos que actuaron contra el terrorismo de forma ilegal, como el «GAL». Estas investigaciones llevaron a la detención de personas importantes del gobierno socialista. Otro caso fue el de los papeles del CESID (el servicio secreto), que revelaron escuchas telefónicas ilegales. Esto provocó la dimisión de altos cargos del gobierno.

En mayo de 1995, se celebraron elecciones municipales y autonómicas. El Partido Popular volvió a ganar, superando al PSOE en votos. Muchas ciudades importantes pasaron a ser gobernadas por el PP.

Debido a la acumulación de problemas, el líder de CiU, Jordi Pujol, retiró su apoyo al gobierno. Esto dejó al gobierno de Felipe González en minoría en el Parlamento. Por ello, el presidente no tuvo más opción que convocar elecciones generales para el 3 de marzo de 1996.

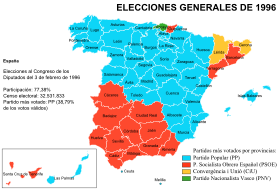

El Partido Popular ganó las elecciones, aunque no con la gran ventaja que se esperaba. Superó al PSOE por unos 300.000 votos y no alcanzó la mayoría absoluta. Sin embargo, el PP logró su objetivo de sacar a los socialistas del poder después de muchos años.

La economía y la sociedad durante los gobiernos de Aznar

La economía, el euro y el aumento del precio de la vivienda

El plan económico del Partido Popular buscaba mejorar la economía. Para ello, se propuso hacer más eficientes algunos mercados y privatizar empresas públicas importantes, como Telefónica o Repsol. También se quería controlar el gasto público para reducir la inflación y el déficit del Estado. Además, se buscó hacer el mercado de trabajo más flexible, facilitando las contrataciones.

El objetivo principal de estas medidas era cumplir con los requisitos de la Unión Europea para poder adoptar la nueva moneda común, el euro. En este aspecto, el gobierno tuvo éxito. La economía española creció mucho, el desempleo disminuyó y la inflación bajó a niveles muy bajos. Gracias a esto, en mayo de 1998, España pudo unirse al grupo de países que adoptarían el euro. Los billetes y monedas de euro comenzaron a circular el 1 de enero de 2002.

Una de las razones de este éxito fue la privatización de grandes empresas públicas. Esto generó ingresos extraordinarios para el Estado, que se usaron para reducir la deuda pública.

Sin embargo, el fuerte crecimiento económico de esos años también tuvo una consecuencia: el aumento del precio de la vivienda. La construcción de casas fue un motor económico muy importante. Muchas personas compraban viviendas no para vivir en ellas, sino como inversión, esperando venderlas más caras después. Esto hizo que comprar una vivienda se convirtiera en un gran problema para muchas personas, especialmente para los jóvenes.

El bienestar social y la llegada de la inmigración

La buena situación económica permitió mantener el gasto en servicios sociales como la educación, la sanidad y las pensiones, al mismo tiempo que se reducía el déficit público y se bajaban los impuestos. Esto tranquilizó a quienes temían que la llegada del Partido Popular al poder pudiera significar recortes en las ayudas sociales.

En cuanto a las pensiones, el PP mantuvo el acuerdo conocido como Pacto de Toledo, firmado en 1995. Este pacto garantizaba el sistema público de pensiones, que se basa en las aportaciones de empresas y trabajadores. Además, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social aumentó mucho, lo que ayudó a superar el déficit que tenía. Por ello, en 1999 se aprobó una ley para que las pensiones aumentaran automáticamente cada año según la inflación.

El gobierno de Aznar no tuvo el mismo apoyo al intentar reformar la Ley de Extranjería de 1985. Esta ley se había quedado anticuada para gestionar el nuevo fenómeno de la inmigración, algo nuevo en la historia reciente de España. A finales de 1999, la ley aprobada no contó con el apoyo del PP. Sin embargo, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2000, cambió la ley para limitar la entrada de inmigrantes y los derechos de quienes no tenían sus papeles en regla.

Además, a principios del año 2000, ocurrieron incidentes en El Ejido (Almería). Un grupo de vecinos agredió a decenas de personas de origen marroquí, después de que se atribuyera el asesinato de una mujer a una persona con problemas mentales de origen magrebí. Esto puso de manifiesto el problema de la xenofobia (el rechazo a los extranjeros) en relación con la inmigración.

La lucha contra el terrorismo y los partidos nacionalistas

La política antiterrorista y el nacionalismo español

El gobierno del PP adoptó una política antiterrorista que se basaba en la idea de que solo con medidas policiales se podía acabar con ETA. Para el gobierno, el único "diálogo" posible con ETA era que entregaran las armas.

El gobierno logró un éxito importante a principios de julio de 1997 al liberar a José Ortega Lara, un funcionario de prisiones que había estado secuestrado por ETA durante 532 días, el secuestro más largo de la historia de la democracia. Sin embargo, pocos días después, el 11 de julio, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP de Ermua. ETA amenazó con matarlo si el gobierno no trasladaba a los presos de ETA a cárceles del País Vasco en 48 horas.

Al conocerse la noticia, hubo una movilización social masiva contra el terrorismo, especialmente en el País Vasco y Navarra. A pesar de esto, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Este hecho aumentó aún más el rechazo a ETA y a su brazo político, Herri Batasuna, que no condenó el asesinato. La prensa empezó a hablar del «espíritu de Ermua» para describir esa gran movilización social contra el terrorismo.

La política antiterrorista del gobierno del PP también estuvo ligada a una reafirmación del nacionalismo español. El PP veía a España como una «nación única», aunque con diversidad cultural. Por ello, el gobierno de Aznar buscó una política de «uniformización» del Estado de las Autonomías. Esto fue rechazado por los partidos nacionalistas de Cataluña (CiU), el País Vasco (PNV) y Galicia (BNG). En julio de 1998, firmaron la Declaración de Barcelona, acordando una política conjunta para el reconocimiento de sus «realidades nacionales».

La respuesta del nacionalismo vasco: el pacto de Lizarra y la tregua de ETA

El «espíritu de Ermua» fue interpretado por el PNV como un intento de acabar con la importancia que el nacionalismo vasco había tenido desde la vuelta de la democracia. En marzo de 1998, el lehendakari José Antonio Ardanza propuso un «Plan de Pacificación». Este plan defendía la necesidad de dialogar con todas las fuerzas políticas vascas para resolver el problema de la violencia. Tanto el PP como el PSOE se negaron a participar en el diálogo bajo esas condiciones.

El fracaso del Plan Ardanza llevó a la dirección del PNV y de Eusko Alkartasuna a contactar con ETA para que declarara una tregua indefinida. A cambio, pactarían con Herri Batasuna una alternativa que fuera más allá del Estatuto de Autonomía de 1979. El 12 de septiembre de 1998, PNV, EA y Herri Batasuna (junto con Izquierda Unida del País Vasco) firmaron el Pacto de Lizarra-Estella. Cuatro días después, ETA anunció el cese indefinido de la violencia. Así, 1999 fue el primer año desde 1971 sin muertes por atentados de ETA, aunque la violencia callejera de la kale borroka (protagonizada por jóvenes de la izquierda abertzale) continuó.

Durante la tregua, el gobierno del PP mantuvo contactos con la cúpula de ETA, pero sin hacer concesiones políticas. Aunque más de cien presos de ETA fueron trasladados a cárceles del País Vasco, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, mantuvo la idea de que era una «tregua trampa», es decir, que ETA solo se había detenido para reorganizarse.

En noviembre de 1999, ETA anunció el fin de la tregua, alegando que no se había avanzado en la «construcción nacional» vasca. En enero de 2000, cometió un nuevo atentado.

El pacto antiterrorista PP-PSOE y el «giro soberanista» del PNV

A lo largo del año 2000, ETA cometió varios atentados contra líderes y cargos electos de los partidos que se habían opuesto al Pacto de Lizarra. El PP y el PSOE decidieron firmar un Pacto Antiterrorista, al que no se unieron ni el PNV ni EA. Este pacto, junto con las acciones legales contra Batasuna y la mayor efectividad policial, debilitaron a ETA. El número de atentados se redujo, y en 2003 solo hubo tres con víctimas mortales, y en 2004 ninguno.

Sin embargo, la tensión entre los partidos «nacionalistas» y «constitucionalistas» no disminuyó. Los primeros siguieron defendiendo el «giro soberanista» que habían dado con el Pacto de Lizarra. El momento de mayor tensión se alcanzó en las elecciones vascas de mayo de 2001, donde el «frente nacionalista» ganó por poco. Esto aseguró la continuidad del gobierno vasco del peneuvista Juan José Ibarretxe, con el apoyo de Izquierda Unida.

La ilegalización de Batasuna y el «Plan Ibarretxe»

Después del resultado de las elecciones vascas de mayo de 2001, el gobierno del PP propuso ilegalizar a Herri Batasuna (que entonces formaba parte de la coalición Euskal Herritarrok). Para ello, pactó con el PSOE y CiU una nueva Ley de Partidos Políticos. Así, después de un atentado de ETA en Santa Pola en agosto de 2002, se inició el proceso de ilegalización. El juez Garzón también ordenó la «suspensión» de las actividades de Batasuna al encontrar pruebas de su conexión con ETA.

A principios de 2003, el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna, considerándola el «brazo político» de ETA. Por lo tanto, no pudo presentar candidaturas en las elecciones municipales y forales de mayo de 2003, ni en las elecciones generales del año siguiente. Tanto la nueva Ley de Partidos como la ilegalización de Batasuna fueron muy criticadas por los partidos nacionalistas vascos. Como alternativa, el lehendakari Juan José Ibarretxe propuso un «plan de pacificación» basado en un referéndum para regular la relación de Euskadi con el Estado español. Esta propuesta, conocida como Plan Ibarretxe, aumentó aún más la tensión entre los partidos.

El cambio en el gobierno catalán en 2003

En las elecciones catalanas de noviembre de 2003, ningún partido obtuvo la mayoría absoluta. Sin embargo, se formó el primer gobierno de izquierdas en Cataluña desde 1936. Esto fue posible gracias a un acuerdo entre el PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, un partido independentista que había crecido mucho) e Iniciativa per Catalunya. El socialista Pasqual Maragall fue el presidente, poniendo fin a 23 años de gobierno de CiU. Este acuerdo fue muy criticado por el gobierno de Aznar y por el nuevo líder del PP, Mariano Rajoy, porque incluía a un partido independentista como ERC.

A finales de enero de 2004, surgió un problema que afectó al gobierno catalán. Se publicó que el líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, se había reunido con líderes de ETA para negociar una tregua solo para Cataluña. Carod dejó su cargo, aunque afirmó que no había negociado nada. Sin embargo, pocos días después, ETA declaró una tregua «solo para Cataluña». El presidente Aznar y Mariano Rajoy pidieron al líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, que rompiera el gobierno catalán, pero esto no ocurrió.

La política exterior y la guerra de Irak

Desde el principio, el gobierno de Aznar buscó que España tuviera un papel más activo en el ámbito internacional. Un ejemplo fue la decisión de integrar a España en la estructura militar de la OTAN a partir del 1 de enero de 1997. Esto llevó a la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas más operativas. Además, debido al gran aumento de la objeción de conciencia, el PP decidió que el ejército fuera exclusivamente profesional, poniendo fin al servicio militar obligatorio.

El PP también buscó una mayor cercanía con Estados Unidos. Esto se notó en la política europea, especialmente cuando en 2003 se debatió el proyecto de Constitución Europea. El gobierno español, junto con el polaco, se opuso a la forma en que se proponía el reparto de votos para tomar decisiones en los Consejos Europeos. Esta política de «reafirmación internacional» también afectó las relaciones con Marruecos. La tensión fue máxima en el verano de 2002, cuando gendarmes marroquíes ocuparon el islote de Perejil, cerca de Ceuta, que España consideraba suyo. El gobierno español envió militares para desalojar a los marroquíes. El conflicto se resolvió gracias a la intervención de Estados Unidos, que impuso que el islote volviera a estar deshabitado.

El gobierno de Aznar apoyó firmemente la «guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Por eso, cuando Estados Unidos inició la guerra de Afganistán en octubre de 2001 y la de Irak en marzo de 2003, España les dio su respaldo. Esto ocurrió a pesar de que la mayoría de la opinión pública española estaba en contra de la guerra de Irak.

El 16 de marzo de 2003, José María Aznar, el presidente estadounidense George W. Bush y el primer ministro británico, Tony Blair, se reunieron en las islas Azores. Allí, los tres líderes dieron un ultimátum a Sadam Huseín para que entregara las supuestas armas que poseía. También hicieron un llamado a todos los países para que se unieran a una nueva «Alianza Trasatlántica» contra el terrorismo. Cuatro días después, comenzó la invasión de Irak. Aznar envió una «unidad conjunta de apoyo humanitario» a Irak. Mientras tanto, continuaron las manifestaciones contra la guerra en España.

Después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003, Aznar envió un contingente militar a Irak para colaborar en la «reconstrucción» y la «seguridad» del país. José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, anunció que si ganaba las elecciones generales del año siguiente, retiraría a las tropas.

Los atentados del «11-M» y las elecciones de marzo de 2004

El jueves 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales de España de 2004, estallaron diez bombas en cuatro trenes de cercanías en Madrid. Este fue el mayor atentado terrorista en la historia de España y Europa, causando la muerte de 192 personas y dejando más de 1.755 heridos. Los partidos políticos decidieron suspender la campaña electoral.

Al principio, se pensó que había sido obra de ETA, y el ministro del Interior, Angel Acebes, lo confirmó pocas horas después. Sin embargo, la investigación policial pronto se inclinó hacia el terrorismo islamista, relacionado con Al-Qaeda. A pesar de esto, el gobierno mantuvo que la principal hipótesis seguía siendo ETA. La confusión sobre la autoría del atentado se hizo evidente en las masivas manifestaciones de rechazo al terrorismo que tuvieron lugar al día siguiente, el viernes 12 de marzo. Se calcula que unos 11 millones de personas salieron a la calle, y parte de los asistentes gritaban «¿Quién ha sido?» y «Queremos saber la verdad».

En la tarde del sábado 13 de marzo, día de reflexión antes de las elecciones, miles de manifestantes se concentraron frente a las sedes del PP en las principales ciudades. Acusaban al gobierno de «ocultar la verdad» y exigían «saber la verdad antes de votar», además de gritar «No a la guerra». A las 8 de la tarde, el ministro Acebes informó de la detención de cinco personas de origen marroquí como presuntos responsables de los atentados. La supuesta autoría de ETA quedó en duda cuando, cuatro horas después, el ministro comunicó que se había encontrado un vídeo en el que un individuo, en árabe, reivindicaba el atentado en nombre de Al-Qaeda.

El domingo 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones. Hacia las diez de la noche, se confirmó que la victoria había sido para el PSOE, que consiguió 164 diputados. El PP se quedó con 148. Un mes después, el 16 de abril, José Luis Rodríguez Zapatero fue investido como nuevo presidente del gobierno.

Véase también