Esclavitud en Colombia para niños

La esclavitud en la actual Colombia fue una práctica que existió desde antes de la llegada de los españoles, entre los pueblos indígenas, y continuó con la llegada de personas africanas traídas por comerciantes europeos. Este sistema de trabajo forzado fue finalmente eliminado en 1851.

Al principio, algunos pueblos indígenas como los chibchas, muzos o panches, tomaban prisioneros de guerra de otros grupos y los usaban como esclavos. Más tarde, con la llegada de los europeos, se introdujo la esclavitud de personas africanas. El proceso para acabar con la esclavitud en Colombia comenzó en 1821, después de la independencia, pero fue un cambio gradual. La mayoría de las personas esclavizadas no obtuvieron su libertad hasta 1851.

Contenido

Esclavitud de pueblos indígenas

Antes de que los españoles llegaran a lo que hoy es Colombia, ya existía la esclavitud entre los pueblos indígenas. Algunos grupos, como los chibchas, muzos y panches, tomaban prisioneros de sus vecinos.

Cuando los españoles llegaron, sometieron a la esclavitud a los pueblos indígenas que se les oponían y que eran derrotados en batalla. Esto era una costumbre de guerra en esa época. Por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada repartió miles de prisioneros entre sus soldados.

Al principio, estas acciones se hacían sin el conocimiento o la aprobación legal de la corona española. Sin embargo, en 1512, la corona española emitió las Leyes de Burgos, que oficialmente prohibieron la esclavitud de los pueblos indígenas. Más tarde, en 1542, las Leyes Nuevas mejoraron aún más la protección de estas personas. Estas leyes establecieron una fuerte defensa de los derechos de los indígenas. Incluso, algunos colonos que se opusieron a estas leyes y querían mantener la esclavitud indígena fueron castigados por los españoles.

Las Leyes Nuevas buscaban asegurar la libertad de los indígenas y castigar a quienes los vendieran. También buscaban atraer a los pueblos rebeldes de forma pacífica y establecían reglas para hacer la guerra solo en casos necesarios y con justificación. Además, prohibían que los indígenas vendieran a sus hijas para el matrimonio, una práctica que existía antes de la llegada de los españoles.

Esclavitud de personas africanas

El comercio de esclavos africanos tomados en la península ibérica comenzó con los portugueses, quienes llevaban prisioneros a las Islas Madeira y las Azores. En 1479, el Reino de Castilla reconoció la importancia de Portugal en este comercio.

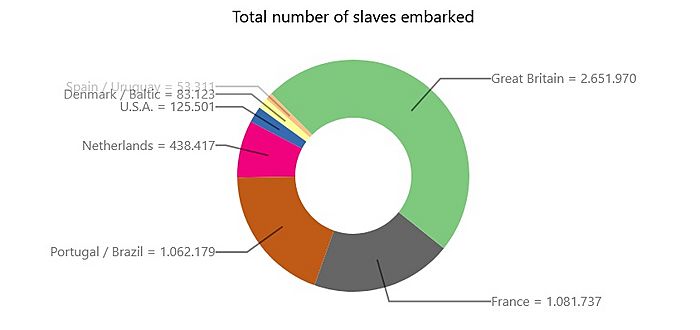

Cuando se colonizó el Nuevo Mundo, la población indígena ya no podía ser usada como mano de obra debido a las Leyes de Burgos y las Leyes Nuevas. Por eso, se hizo necesario traer personas africanas para trabajar en las actividades productivas y en la construcción. Así, el comercio masivo de personas africanas hacia lo que sería la Nueva Granada comenzó en la segunda mitad del siglo XVI. Este comercio se realizaba a través de "licencias", que eran contratos con la corona que autorizaban el tráfico de esclavos a cambio de impuestos.

Los portugueses fueron los mayores comerciantes de personas esclavizadas en el territorio que hoy es Colombia.

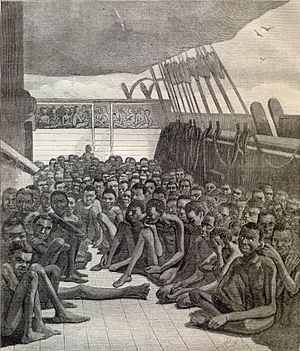

Las personas esclavizadas eran transportadas en condiciones muy difíciles. El viaje desde África hasta América duraba unos dos meses en barcos llenos de enfermedades, con poca ventilación y mucho hacinamiento.

Orígenes de las personas esclavizadas

Los primeros exploradores portugueses capturaban a los nativos en expediciones de guerra. Sin embargo, este método era complicado, por lo que luego se usaron "factorías". En estos lugares, se intercambiaban productos manufacturados con líderes locales a cambio de personas capturadas para ser esclavizadas.

La mayoría de las personas africanas que llegaron al Nuevo Mundo provenían de las costas occidentales de África, entre los ríos Senegal y Cuanza. Es difícil saber su origen étnico exacto porque los registros de la época se enfocaban en el puerto de salida, no en el grupo de origen. Por eso, los investigadores agrupan sus orígenes en regiones más grandes, como:

- La región sudano-saheliana, donde vivían grupos como los fulani, mande y songhai. Aquí se desarrollaron grandes imperios como el Imperio de Ghana, el Imperio de Malí y el Imperio songhai.

- La región del Golfo de Guinea, hogar de pueblos como los yoruba, igbo y asante. Aquí surgieron estados más pequeños como el Reino Asante y ciudades-estado como Ife y Benín.

- La región más al sur, entre el delta del río Congo y la actual Angola. La mayoría de los pueblos eran de origen bantú, principalmente hablantes de las lenguas kikongo y kimbundu. Aquí se encontraba el Reino del Congo, cuyo rey Afonso I intentó detener el comercio de esclavos.

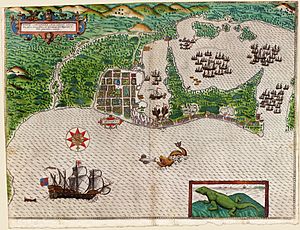

En la costa Caribe

Cartagena de Indias fue el puerto principal para la entrada de personas esclavizadas a Colombia durante la época colonial. Este comercio fue el negocio más rentable de la ciudad. Hacia 1620, de los 6000 habitantes de Cartagena, 1400 eran personas africanas esclavizadas. Para 1686, este número había aumentado a 2000. En un censo de 1778-1780, se encontró que la población esclavizada representaba el 10% en la provincia de Santa Marta y el 8% en la provincia de Cartagena.

El uso de mano de obra esclavizada fue esencial para la economía de la Provincia de Cartagena, tanto en las ciudades como en el campo. Después de que las Leyes Nuevas abolieran la esclavitud indígena, el trabajo de las personas africanas se volvió muy importante. Aunque en el siglo XVII se usó en agricultura y ganadería, con el tiempo se concentró más en la ganadería, ya que era más rentable.

En las ciudades, tener personas esclavizadas no solo era productivo, sino también un símbolo de estatus. Muchas familias importantes en Cartagena y Mompós tenían sirvientes de origen africano, lo que mostraba su riqueza. En el siglo XVII, una persona esclavizada se vendía entre 200 y 400 pesos de plata.

El sistema de producción con mano de obra esclavizada necesitaba un flujo constante de nuevas personas, porque la población de origen africano tenía un crecimiento negativo en el Nuevo Mundo. Esto se debía a que había muchos más hombres que mujeres (5 a 1), ya que se les consideraba más productivos, y a la alta tasa de mortalidad. Por eso, se necesitaban constantemente nuevas personas esclavizadas "bozales" (nacidas en África).

La esclavitud en la provincia de Cartagena empezó a disminuir en el siglo XVIII. Durante la época de la república, esta práctica decayó, especialmente en las áreas rurales, donde fue reemplazada por mano de obra mestiza más barata. En las ciudades, la esclavitud se mantuvo más tiempo porque estaba ligada al estatus social, hasta su abolición en el siglo XIX.

En la costa Pacífica

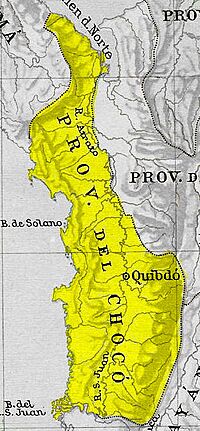

Los primeros intentos de usar personas africanas esclavizadas en la minería de la costa pacífica neogranadina ocurrieron en el siglo XVII. Sin embargo, las grandes operaciones mineras y el tráfico masivo de personas esclavizadas hacia la costa occidental no comenzaron hasta las últimas dos décadas del siglo XVII.

La mayoría de las personas africanas esclavizadas que llegaron al Pacífico entraron por el puerto de Cartagena de Indias. En el Pacífico, se vendían por unos 300 pesos de plata si eran "bozales" (nacidos en África), y entre 400 y 500 si eran "criollos" (nacidos en América). Los documentos de la época sugieren que más de la mitad de las personas esclavizadas que llegaron a la Provincia del Chocó eran de origen kwa, principalmente de los subgrupos akan y ewe. También había grupos importantes de mande, gur y kru.

La costa Pacífica fue la zona colonial con el mayor porcentaje de población esclavizada en el territorio de la Nueva Granada. En el censo de 1778-1780, se encontró que en el Chocó, las personas esclavizadas constituían el 39% de la población; en Iscuandé el 38%; en Tumaco el 63%; y en Raposo, un notable 70%.

Estas personas esclavizadas, destinadas a la producción minera, fueron vitales en la Región Pacífica. Entre 1680 y 1700, la provincia de Popayán fue responsable del 41% de la producción de oro en la Nueva Granada.

Rebeliones y resistencia

Los primeros en oponerse al trabajo forzado impuesto por los europeos fueron los pueblos indígenas. Durante el siglo XVI, hubo rebeliones de los paeces, muzos y yariguíes. Los chinatos se rebelaron en San Cristóbal, y los tupes en Santa Marta. Sin embargo, los pijaos fueron los más exitosos, logrando detener el trabajo en las minas de Cartago y Buga, interrumpiendo la comunicación con Popayán y el Perú, y causando la muerte del gobernador de Popayán, Vasco de Quiroga. La guerra que se libró a principios del siglo XVII terminó con la victoria de los europeos.

Las personas africanas esclavizadas también se rebelaban con frecuencia contra sus amos, ya sea huyendo (lo que se conocía como cimarronaje) o mediante rebeliones armadas. En Santa Marta, en 1530, solo cinco años después de la fundación de la ciudad, una rebelión de esclavos destruyó la localidad. La ciudad fue reconstruida, pero sufrió otra rebelión en la década de 1550.

Aunque una persona esclavizada podía huir individualmente y pasar desapercibida en una ciudad grande, era una situación peligrosa. Por eso, muchas fugas se organizaban hacia comunidades de esclavos cimarrones, donde podían encontrar seguridad con otros en su misma situación.

San Basilio de Palenque y su libertad

La rebelión de esclavos más famosa en la Nueva Granada fue la de San Basilio de Palenque, liderada por Benkos Biohó. Esta rebelión fue tan exitosa que el 23 de agosto de 1691, el rey de España se vio obligado a emitir una orden que concedía la libertad general a los palenques (comunidades de esclavos fugitivos) y su derecho a la tierra.

A finales del siglo XVII, las autoridades coloniales intentaron nuevamente una gran campaña contra los palenques cimarrones. A pesar de destruir algunos poblados, la empresa fracasó, ya que las personas negras lograron mantener su libertad y simplemente se trasladaron hacia el sur.

Palenque de Tadó

Los españoles iniciaron en América el comercio de africanos esclavizados. En 1728, Barule, una persona esclavizada, lideró la insurrección más grande en el Chocó junto a los hermanos Antonio y Mateo Mina. Estos rebeldes fundaron el palenque de Tadó, donde Barule fue proclamado rey. Lo conformaban 120 cimarrones. El 18 de febrero de 1728 tuvo lugar la batalla entre el ejército realista y los cimarrones. Tras ser vencidos, Barule y los hermanos Mina fueron ejecutados por el teniente Tres Palacios Mier.

En 1795, Agustina, una esclava, denunció a Miguel Gómez. En respuesta, ella quemó varias haciendas de lo que hoy es el municipio de Tadó.

Otras formas de resistencia

No todas las rebeliones terminaban en fuga. En algunos casos, la amenaza de una revuelta se usaba como una forma de negociación. En 1768, en la provincia de Santa Marta, un grupo de esclavos hirió a un capataz al que acusaban de malos tratos. Cuando su amo envió a unos hombres para someterlos, los esclavos mataron a uno de ellos. Los rebeldes le dieron un ultimátum a su amo: si no accedía a sus demandas, incendiarían toda la hacienda y escaparían. El amo tuvo que aceptar sus demandas, prometiendo perdonarlos, detener los maltratos y acordando que si los vendían, sería en grupo para no separar a las familias.

Incidentes similares ocurrieron en Neiva en 1773 y Cúcuta en 1780. En estos casos, los esclavos habían llegado a acuerdos con los sacerdotes jesuitas para que su trato fuera más parecido al de campesinos libres, recibiendo pago por sus cultivos y días de descanso. Cuando un nuevo amo se negó a mantener estos acuerdos, los esclavos se rebelaron y exigieron a las autoridades coloniales que se les reconocieran sus derechos.

Las mujeres esclavizadas también usaron demandas judiciales para resistir el poder colonial.

El cimarronaje continuó hasta el siglo XIX con la abolición de la esclavitud. Después de la abolición, los antiguos esclavos buscaron nuevas formas de resistencia contra sus antiguos amos. Recorrían los campos, derribaban cercas y asaltaban propiedades. Este periodo fue llamado por el presidente José Hilario López como "los retozos democráticos".

Abolición de la esclavitud

El proceso de manumisión (liberación) de los esclavos existió en cierta medida durante toda la colonia. Sin embargo, la idea de abolir la esclavitud como institución cobró importancia con la invasión napoleónica de España. Desde 1809, en las cortes de España se planteó la necesidad de abolir la esclavitud para evitar que los esclavos la buscaran por medios violentos. Antonio Villavicencio propuso la "libertad de vientres" (que los hijos de esclavas nacieran libres), pero sus ideas no fueron escuchadas por la corona europea.

Desde 1811, los españoles ofrecían libertad a los esclavos que se unieran a las tropas realistas. Durante la guerra de independencia de Colombia, Simón Bolívar en 1816 propuso dar libertad a los esclavos que se unieran a las tropas independentistas. Este proceso no fue fácil, ya que los dueños de haciendas, que dependían de los esclavos para el trabajo y como símbolo de estatus, se opusieron fuertemente a la liberación.

En el territorio de la actual Colombia, la "libertad de vientres" se promulgó por primera vez en el Estado Libre de Antioquia en 1814. Fue propuesta por diputados como José Félix de Restrepo y aprobada ese mismo año.

Para llegar a un acuerdo con los dueños de esclavos, José Félix de Restrepo logró que el Congreso de Cúcuta decretara la "libertad de vientres". Esta ley, del 21 de julio de 1821, declaró libres a los hijos de esclavas nacidos a partir de esa fecha. La ley establecía que los amos debían "educar, vestir y alimentar" a estos niños, pero ellos, a cambio, debían trabajar para sus madres hasta los 18 años para compensar los gastos. También se creó un impuesto sobre las herencias para ayudar a mantener a estos jóvenes. El comercio de esclavos fue prohibido definitivamente en 1825.

Aunque la libertad de los jóvenes esclavos debía comenzar el 21 de julio de 1839, el proceso se retrasó mucho por la Guerra de los Supremos (1839-1842). Después de la guerra, y bajo la presión de los amos, una nueva ley del 29 de mayo de 1842 extendió la dependencia de los esclavos por otros 7 años, bajo el concepto de "aprendizaje". Esto significaba que los esclavos de 18 años debían servir a su antiguo amo o a otra persona que pudiera "educarlos e instruirlos" en un oficio. Así, la esclavitud se extendió, y quienes se negaron a participar fueron reclutados en el ejército nacional.

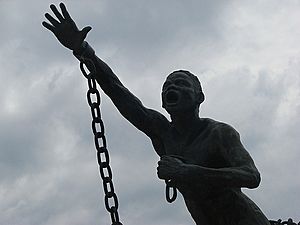

La lentitud de la liberación y la corrupción de funcionarios y dueños de haciendas que seguían comerciando con esclavos, a pesar de la ley, causaron gran descontento entre las Sociedades Democráticas (grupos de artesanos liberales) y los propios esclavos. Esta agitación política llevó al presidente José Hilario López a proponer la libertad absoluta. Finalmente, el Congreso de Colombia dictó la ley del 21 de mayo de 1851, que declaró libres a los esclavos a partir del 1 de enero de 1852. Los amos serían compensados con bonos. Por este hecho, se levantó el único monumento existente en Colombia, la Columna de la Libertad de los Esclavos, en Ocaña.

Aun así, en muchos lugares, los amos se negaron a liberar a los esclavos pacíficamente. Esto llevó a la guerra civil de 1851, que comenzó con una rebelión en el Cauca y Pasto. La guerra terminó en cuatro meses con la victoria liberal y la liberación definitiva de los esclavos.

De todo esto, se puede concluir que la abolición de la esclavitud en Colombia fue un proceso gradual. Esto se ve en cómo el porcentaje de población esclavizada disminuyó constantemente durante el periodo republicano hasta la abolición final:

| Años | Población Total | Esclavos | Proporción |

|---|---|---|---|

| 1778 | 798 956 | 62 547 | 7,82 % |

| 1825 | 1 129 174 | 45 133 | 4,00 % |

| 1835 | 1 570 854 | 37 547 | 2,39 % |

| 1843 | 1 812 782 | 25 591 | 1,41 % |

| 1851 | 2 105 622 | 15 972 | 0,76 % |

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Slavery in Colombia Facts for Kids

En inglés: Slavery in Colombia Facts for Kids