Armenios en el Imperio otomano para niños

Datos para niños Inmigración armenia en el Imperio otomano |

||

|---|---|---|

| Օսմանական հայեր | ||

| Osmanlı Ermenileri | ||

| Pueblo de origen | ||

| Lugar de origen | ||

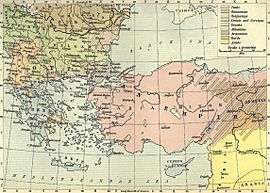

Los armenios en el Imperio otomano vivían en una región llamada Armenia Occidental. Esta zona, ubicada al este de la península de Anatolia, fue históricamente hogar de los armenios. Pasó a formar parte del Imperio otomano después de que los turcos otomanos conquistaran Constantinopla en 1453.

Los límites de esta región cambiaron con el tiempo. Se mantuvieron estables desde el siglo XVII hasta la disolución del Imperio otomano en 1923. La mayoría de los armenios otomanos se concentraban en seis provincias. Estas provincias eran Bitlis, Diyarbakır, Mamuret-ul-Aziz, Erzurum, Sivas y Van.

Contenido

Historia de los armenios en el Imperio otomano (1453-1829)

Conquista otomana de Armenia

Después de que Mehmed II tomara Constantinopla en 1453, los territorios de la Armenia bizantina quedaron bajo control otomano. En los años siguientes, el Imperio otomano se expandió. Anexó el reino bizantino de Trebisonda en 1461. También incorporó pequeños estados que surgieron tras la caída del Imperio selyúcida.

El Imperio otomano se extendió hasta la región de Erzincan. Mientras tanto, los persas también tomaron el resto del territorio armenio. Esto ocurrió después de vencer la resistencia de los turcomanos en 1472. A principios del siglo XVI, el sultán Selim I ganó una guerra contra los persas. Esto llevó a la anexión de gran parte del territorio armenio. Las conquistas de Suleiman I y Murad III en 1585 completaron esta expansión.

Sin embargo, una derrota otomana en 1620 devolvió parte de Armenia oriental a los persas. Durante un siglo, Armenia fue un campo de batalla entre dos grandes imperios. Por esta razón, su territorio sufrió mucho daño y saqueos después de cada conflicto.

Organización y derechos de los armenios

El control otomano sobre Armenia trajo un orden más estable. Los sultanes tenían un gobierno centralizado. Su administración se inspiró en la del Imperio bizantino. Esto ayudó a establecer un orden relativo en toda la región.

Desde el siglo XV, el sultán había dado ciertos poderes a la Iglesia armenia. Estos poderes se fortalecieron un siglo después con el sistema de millet. Un millet era una comunidad religiosa reconocida por el gobierno. Con el tiempo, el patriarca armenio de Constantinopla obtuvo un gran poder sobre los armenios.

Hasta las reformas del siglo XIX, la iglesia y sus líderes acumularon poder y riquezas. Su autoridad venía del sultán, no de su pueblo. Los derechos del Patriarca armenio se definieron en 1764. Como líder del millet, era responsable de asuntos espirituales y civiles. Esto incluía matrimonios, documentos legales, ayuda social, educación y derechos de imprenta.

Los armenios, como otras comunidades no musulmanas, eran considerados ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, desde el siglo XVII, cuando el Imperio otomano comenzó a declinar, los derechos de las minorías cristianas fueron más respetados. La justicia de los tribunales imperiales era relativamente justa. Los armenios encontraron en ellos una protección efectiva.

El historiador Nicolae Jorga cuenta que el sultán Murad III intervino a favor de los armenios de Valaquia. Esto ocurrió cuando los ortodoxos los perseguían por motivos religiosos.

Con el tiempo, la comunidad armenia prosperó. Surgió una clase poderosa y rica, conocida como los samiras. Los esriafs eran la clase comercial, que incluía artesanos y pequeños comerciantes. El campesinado, que vivía principalmente en Anatolia oriental, no tuvo un papel en la política interna del millet. Sin embargo, sí participó en las luchas nacionalistas del siglo XIX.

Después de la guerra de independencia de Grecia (1821-1829), la influencia griega en el poder otomano disminuyó. Los armenios ocuparon entonces puestos importantes, incluso en el gobierno. Un ejemplo fue la familia Dadian, que fundó y dirigió los arsenales del sultán. La clase dirigente armenia se formó en universidades occidentales. Eran expertos en comercio internacional, finanzas y joyería. También conocían idiomas extranjeros y tenían contactos en Europa.

Hubo una importante migración interna de armenios. Se formaron grandes comunidades en ciudades como Estambul, Izmir, Trabzon, Ankara y Kayseri.

Periodo de las Reformas (1830-1876)

Cambios y presiones externas

Después del Tratado de Adrianópolis (1829), el Imperio otomano tuvo que reconocer la autonomía de Serbia y los principados danubianos. Estos quedaron bajo protección rusa. También se reconoció la soberanía de Grecia. A partir de entonces, las potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña, comenzaron a proteger al Imperio otomano. Esto significó que se buscaba explotar económicamente el territorio otomano.

Debido a la presión extranjera, se realizaron cambios importantes en la administración y las leyes del Imperio. Este periodo se conoce como las Tanzimat (Reformas), entre 1839 y 1871. En cuanto a las minorías cristianas, las potencias europeas pidieron al gobierno otomano que mejorara su situación. Hasta ese momento, eran consideradas ciudadanos de segunda clase.

En 1831, el sultán Mahmud II reconoció el millet católico armenio. Tres años después, la Iglesia evangélica (protestante) armenia abrió su primera escuela en Estambul.

El Edicto de Gülhane (Hatt-i Şerif), promulgado por Abdülmecid I en 1839, marcó el inicio de las reformas. El objetivo era que todos los habitantes fueran ciudadanos con igualdad ante la ley. El gobierno otomano creía que las reformas de estilo europeo eran la única forma de salvar el Imperio.

Desde 1845, el servicio militar se hizo obligatorio para todos los ciudadanos. Sin embargo, para evitar problemas en el ejército entre musulmanes y cristianos, se permitió pagar un impuesto para no servir. La mayoría de los griegos, judíos y armenios no querían unirse al ejército. El impuesto era tan alto que muchos musulmanes no podían pagarlo.

En 1850, se creó la "nación protestante" armenia. Estaba dirigida por un obispo y un comité laico que manejaba los asuntos civiles.

Decreto Imperial de 1856 y sus efectos

Después de la derrota otomana en la guerra de Crimea (1853-1856), las potencias europeas volvieron a presionar al sultán. Querían más concesiones para las minorías no musulmanas. Así, en 1856, un decreto imperial (Hatt-i Hümayun) garantizó la libertad de culto. También aseguró la igualdad ante la justicia y los impuestos para los no musulmanes. Les dio acceso a cargos administrativos y el derecho a organizar sus comunidades.

Estas concesiones fueron bien recibidas por los no musulmanes. Sin embargo, también tuvieron un lado negativo. Aunque algunas reformas buscaban la integración, al permitir que las comunidades manejaran sus asuntos internos, se acentuaron las diferencias.

El texto de Reforma (Islahat Fermanı) no agradó a los ciudadanos musulmanes. Consideraron un insulto ser igualados a otros grupos religiosos. Esto significaba perder su posición principal en la sociedad otomana.

Una de las razones de esta pérdida de estatus fue la capacidad de las potencias europeas para obtener ventajas políticas y económicas. Estas ventajas eran tanto para ellas mismas como para las minorías cristianas que protegían.

Los ideales de unión y fraternidad de los reformadores tuvieron un efecto inesperado. Ayudaron al resurgimiento de las diferentes "naciones" dentro del Imperio. Esto se debió a las ideas de los nacionalismos europeos y a la libertad que el gobierno otomano dio a las comunidades para administrarse.

Los armenios fueron los primeros en darse cuenta de las nuevas oportunidades. Después del edicto de 1856, el millet gregoriano, siguiendo el ejemplo protestante, comenzó a organizar su administración comunitaria de forma más civil. Antes, el clero la controlaba por completo. Esto llevó a la aprobación de un reglamento para esta comunidad en 1863.

A lo largo del siglo XIX, el Imperio otomano se abrió más a la economía europea. Varios grupos de minorías no musulmanas fueron los primeros en beneficiarse de estos cambios. Mejoraron económica y políticamente. Aunque eran una minoría, los no musulmanes obtuvieron privilegios culturales, económicos y sociales. Esto mejoró su calidad de vida. En cambio, la mayoría de la población musulmana sufrió los cambios económicos.

Los armenios eran una de las comunidades más prósperas del Imperio. Habían crecido en número y mejorado económicamente. Ocupaban una posición importante. Los que vivían en el este de Anatolia se dedicaban a la agricultura, la industria agropecuaria o el pequeño comercio. Los de las grandes ciudades eran profesionales (abogados, ingenieros, médicos), inversionistas, banqueros o joyeros.

Los habitantes de las zonas rurales vivían con prosperidad y seguridad. Solo aquellos en áreas remotas, entre tribus kurdas, tenían problemas. Pero incluso ellos contaban con la protección de misioneros y cónsules extranjeros. El cónsul británico Taylor informó desde Erzurum en 1869 que los armenios de esa región, aunque minoría, controlaban la agricultura y el comercio. Eran dueños de tres cuartas partes del capital invertido en esos sectores.

Constitución nacional armenia

El Reglamento de la nación armenia (Nizâmnâme-i Millet-i Ermeniyân en turco) no cambió mucho el estatus de la comunidad en el Imperio. Pero sí modificó su funcionamiento interno. Con la nueva ley, el millet se organizó con una asamblea de 140 miembros, en su mayoría civiles. Estos elegían dos consejeros: uno religioso para asuntos espirituales y otro civil para asuntos económicos y educativos. Esta constitución, con 150 artículos, estuvo vigente hasta 1876. Ese año se promulgó una constitución común para todos los ciudadanos del Imperio.

La asamblea, impulsada por los miembros más activos, se convirtió en un verdadero parlamento de la comunidad. Empezó a pedir más autonomía para las provincias con población armenia. Los patriarcas, como Migirditch Khrimian (elegido en 1869) y su sucesor Nerces Varjabedian, tuvieron que ir más allá de su papel religioso. Se convirtieron en defensores de las demandas nacionales de la Asamblea.

La situación social empeoró por la llegada de muchos refugiados. Venían de los desplazamientos forzados en los nuevos estados balcánicos y Rusia. Desde 1861, Rusia comenzó a expulsar a circasianos y abjasios hacia Anatolia. Los armenios se quejaban de que la presión demográfica iba en su contra. Los recién llegados, muy pobres, amenazaban sus tierras en las seis provincias orientales de Anatolia.

El periodo de reformas terminó con la llegada al poder de Abdul Hamid II en agosto de 1876. El 23 de diciembre de ese año se promulgó una Constitución (Kanûn-ı Esâsî). La nueva ley daba iguales derechos a todos los ciudadanos. Sin embargo, era autoritaria y otorgaba grandes poderes al sultán. El gobierno rechazó discutir una ampliación legal para las áreas cristianas del Imperio, como proponían las potencias europeas. Como resultado, Rusia declaró la guerra el 24 de abril de 1877.

Periodo Hamidiano (1876-1908)

Consecuencias de la guerra y cambios demográficos

La victoria de Rusia la convirtió en la potencia principal en los Balcanes. El Tratado de San Stefano (3 de marzo de 1878) fue una rendición total del Imperio otomano. Esto molestó a los británicos y austriacos, y preocupó a los alemanes. Los rusos aceptaron revisar el tratado. Por ello, se organizó una conferencia en Berlín bajo la supervisión alemana. El resultado del Congreso de Berlín fue que el Imperio otomano perdió casi todos sus territorios balcánicos, algunas partes de Anatolia y Chipre. Esto significó la pérdida de un tercio del territorio del Imperio y el 20% de su población.

Esta nueva situación provocó la llegada masiva de decenas de miles de musulmanes ese mismo año. Fueron expulsados o huyeron de los Balcanes y Rusia para establecerse en Anatolia. Los armenios pronto protestaron. Consideraban que era una estrategia del gobierno para presionarlos o forzar su salida gradual. Esta situación empeoró las relaciones entre la comunidad armenia y las autoridades otomanas a finales del siglo XIX. Para entonces, los armenios ya no eran mayoría en ninguna de las seis provincias donde se concentraban.

Tensiones sociales y religiosas

La crisis que se desarrolló a partir de 1870 fue política, económica y social. Inundaciones y sequías causaron una hambruna en Anatolia en 1873 y 1874. Esto provocó la muerte de ganado y la despoblación de áreas rurales por la migración a las ciudades. Esta catástrofe humana también redujo la recaudación de impuestos. El gobierno intentó compensarlo aumentando los impuestos a la población rural, lo que empeoró su situación. Además, el comercio internacional cayó en 1873, marcando el inicio de una "Gran Depresión" en Europa hasta 1896.

El aumento de las concesiones a las minorías cristianas no gustó a la población musulmana. Las embajadas y consulados extranjeros se convirtieron en nuevos centros de poder. Gracias a las Capitulaciones (privilegios que los sultanes habían dado a gobiernos extranjeros y sus ciudadanos), los cónsules podían ayudar a los cristianos otomanos.

Los cónsules incluso ofrecían pasaportes a las minorías cristianas otomanas. Así, podían obtener la nacionalidad de otro país. Quienes obtenían este privilegio podían evitar los tribunales otomanos y estaban exentos de impuestos. También tenían grandes descuentos en aranceles al comerciar dentro del Imperio. Aunque este grupo era una minoría, la hostilidad se dirigió contra todos los cristianos.

Otro factor que aumentó los conflictos fue el reclutamiento militar. La población musulmana más joven era la que más se unía al ejército. La alta mortalidad en las guerras y la imposibilidad de trabajar en el comercio o la agricultura empeoraron la situación de las familias musulmanas. En cambio, las poblaciones cristianas se beneficiaron y tomaron el control económico en las zonas rurales.

Las muertes de musulmanes en otras zonas del Imperio que se independizaban, también generaron un sentimiento nacionalista turco. El movimiento de los Jóvenes Otomanos, y luego el de los Jóvenes Turcos, empezó a difundir un sentimiento de superioridad. Una de sus ideas era aceptar a otros pueblos en el Imperio si se sometían a los turcos. Las crecientes demandas de democracia de las minorías cristianas, especialmente los armenios, generaron una profunda hostilidad en los líderes de este nuevo movimiento.

Esta corriente unía valores musulmanes con una fuerte identidad turca. Sus intelectuales anhelaban una edad de oro del Islam y la grandeza del Imperio. Para lograrlo, pedían un gobierno representativo y constitucional. Querían crear un verdadero sentimiento de ciudadanía y lealtad al estado otomano.

Los Jóvenes Otomanos difundieron la idea de un resurgimiento nacional. Atacaron a los promotores de las Tanzimat por su actitud conciliadora con potencias extranjeras y minorías cristianas. Estas últimas eran vistas como una amenaza al Imperio. Así, la imagen de una burguesía armenia que colaboraba con intereses extranjeros se extendió a toda la comunidad. Esto transformó un conflicto social en un choque entre comunidades religiosas. La igualdad entre ciudadanos empezó a verse con sospecha, como una excusa para intrigas extranjeras.

Conflictos y violencia contra los armenios

Debido a esta crisis y al abandono de las potencias europeas, el nacionalismo armenio creció en las décadas de 1880 y 1890. Había una clara amargura por lo que consideraban un trato injusto del Tratado de Berlín. Armenakan, el primer partido nacionalista, fundado en 1885, era centrista. Sin embargo, terminó inclinándose por la acción de levantamiento. Dos años después, estudiantes en Suiza y Francia fundaron Hantchakian (‘Campana’), con ideología socialista.

Ambos grupos se sintieron atraídos por la estrategia de levantamiento. También imitaron la propaganda por la acción de anarquistas y nacionalistas europeos. Hubo una fuerte influencia de las tácticas de los revolucionarios rusos de Naródnaya Volia (‘Tierra y Libertad’). También de las tácticas exitosas de los nacionalistas búlgaros, que provocaron levantamientos locales. Esto llevó a la represión de las autoridades otomanas y a la intervención internacional.

El sistema de control del sultán funcionaba bien. En las provincias orientales de Anatolia se formaron grupos irregulares de caballería kurda, llamados "escuadrones hamidianos". La creación de estas unidades fue muy difícil para los armenios. Eran muy violentos y oficializaban las acciones de los nómadas kurdos. Estos habían saqueado y abusado de las poblaciones sedentarias, incluyendo la armenia, durante años.

En esta situación, los activistas armenios organizaron diversas acciones. Hicieron rebeliones contra el pago de impuestos y ataques contra las fuerzas otomanas. También atacaron a paramilitares kurdos o incluso a civiles musulmanes. Su objetivo era forzar una intervención extranjera. Las autoridades, incapaces de controlar estas acciones de forma selectiva, reaccionaron de forma desproporcionada. A veces, la violencia era extrema, incluso por parte de civiles musulmanes que habían sido víctimas, o por las fuerzas irregulares kurdas.

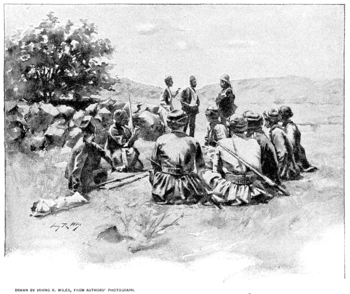

El conflicto más grande ocurrió a finales del verano de 1894 en el distrito de Sasun. Activistas del grupo Hantchakian lideraron una rebelión. Fue reprimida por tropas irregulares kurdas, apoyadas por fuerzas del gobierno. Durante tres semanas, 24 pueblos fueron destruidos. Miles de armenios fueron asesinados. Al terminar las operaciones, las autoridades otomanas condecoraron a Zekki por sus "servicios". Aunque Gran Bretaña pidió una investigación con delegados británicos, franceses y rusos, el objetivo de las autoridades era "investigar la conducta criminal de los bandidos armenios". La comisión se retrasó y no llegó a conclusiones importantes.

Las tres potencias presentaron un plan de reformas para los armenios, pero el sultán lo rechazó. En París y Londres se realizaron grandes reuniones para apoyar al pueblo armenio. Con el mismo fin, hubo una manifestación en Estambul el 30 de septiembre de 1895. Terminó con la muerte de muchos manifestantes. Hechos similares ocurrieron en Trabzon, en la costa del Mar Negro. Pero a finales de octubre y durante noviembre de ese año, los armenios siguieron siendo asesinados. Los ataques fueron dirigidos por funcionarios del gobierno, liderados por Shakir Paşa. Ocurrieron en todas las grandes ciudades del este del país, excepto en tres, y en todos los pueblos de la misma región. Se estima que unas 30 mil personas murieron en seis semanas.

A finales de enero de 1896, el sacerdote F. Charmetant presentó un informe. Se basó en testimonios de seis embajadas en Estambul. Detallaba los actos de violencia contra la población armenia en 11 provincias del Imperio. Según el informe, las víctimas mortales habrían llegado a "sin exageración" 100.000.

Pero los crímenes contra la población armenia continuaron. Las potencias europeas se mantuvieron pasivas. El 27 de agosto de 1896, las calles de Estambul fueron escenario de más ataques. Los barrios armenios fueron atacados por grupos armados con palos, ayudados por policías y soldados del Imperio. Unas seis mil personas perdieron la vida. Abdul Hamid II empezó a ser conocido en Inglaterra como "el gran asesino". En Francia, algunos escritores lo llamaban el "sultán rojo".

Los activistas armenios, afectados por los conflictos y el exilio, abandonaron su estrategia en 1897. Se dieron cuenta del desinterés de los gobiernos extranjeros. Con esto, los ataques contra la población armenia cesaron temporalmente.

La cuestión armenia y la política internacional

A lo largo del siglo XIX, el tema del pueblo armenio otomano cobró importancia. Esto ocurrió especialmente después del Congreso de Berlín.

El artículo 61 del Tratado de Berlín internacionalizó la cuestión armenia. Reconoció la necesidad de reformas "en las provincias habitadas por armenios" por parte del gobierno otomano. También estableció la responsabilidad de las potencias europeas de vigilar su cumplimiento. Sin embargo, ni este ni los demás artículos sobre los armenios fueron cumplidos por ninguna de las partes. Esto llevó a los reformadores armenios a tener esperanzas peligrosas durante 30 años. También convenció a las autoridades otomanas de que los armenios eran un problema real para la integridad del Imperio.

Las crecientes demandas armenias de ser reconocidos como nación fueron apoyadas por intelectuales emigrados en Europa. Formaron comités para protestar contra los abusos del gobierno otomano. Intentaron convencer a los estados europeos de la necesidad de intervenir. Sin embargo, estas demandas y la represión contra los armenios, especialmente en la última década del siglo XIX, solo motivaron declaraciones de condena de los estados europeos. Estas no cambiaron la política interna del país.

La responsabilidad de las potencias extranjeras, debido a sus intereses en el Imperio otomano, fue muy grave. El propio primer ministro británico entre 1916 y 1922, Lloyd George, reconoció su complicidad con la política contra los armenios.

Sin nuestra intervención, la mayoría de los armenios habrían estado bajo la protección rusa por el Tratado de San Stefano de 1878. Pero por el Tratado de Berlín (1878) —debido a nuestra presión— (...) los armenios volvieron bajo el control de sus antiguos dueños. (...) La acción del gobierno británico llevó inevitablemente a los terribles ataques de 1895-97, de 1909 y finalmente al gran desastre de 1915, el peor de todos.

Después de la Conferencia de Berlín, el Imperio ruso empezó a ver como una amenaza el aumento de los movimientos revolucionarios en Transcaucasia. Estos buscaban ayudar a sus vecinos a liberarse del dominio otomano. La idea de una Armenia fuerte al otro lado de su frontera llevó al zar a apoyar las reformas de Abdul Hamid II. Esto permitía mantener un conflicto turco-armenio que debilitaba a ambas partes. Esta visión era compatible con las aspiraciones de Rusia sobre ciertos territorios otomanos. Por ello, su política se centró en maniobras diplomáticas en esa dirección.

Por su parte, el Imperio austrohúngaro, con una organización similar a la otomana y una población multiétnica con conflictos de nacionalidades, apoyó la conservación del Imperio otomano. Creían que su desintegración podría afectar a su propio territorio.

Francia tenía una relación privilegiada con la Sublime Puerta (gobierno otomano). A lo largo de los siglos, había obtenido privilegios para sus ciudadanos y en comercio, derecho y religión. Esto la convertía en una nación dominante dentro del Imperio. Durante el reinado de Abdul Hamid II, la posición comercial de Francia creció. Por ello, intentó evitar cualquier cambio que perjudicara sus intereses en un Imperio en declive.

Finalmente, Alemania enfrentó sus problemas internos durante la unificación mientras surgía la cuestión armenia. Otto von Bismarck, el artífice de esta reunificación, también estableció las bases de la política alemana hacia el este. El principio era evitar a toda costa involucrarse en un conflicto, especialmente con los armenios otomanos. Alemania no obtenía ningún beneficio de la región ni de sus pueblos. Por lo tanto, no había necesidad de intervenir, ni siquiera por razones humanitarias. Gracias a la apertura de archivos secretos rusos, se supo que el emperador alemán Guillermo II ordenó a sus embajadores en Rusia, Inglaterra y Francia, entre 1894 y 1896, que recopilaran información sobre los nacionalistas armenios en esos países para enviársela al Sultán. Al mismo tiempo, ordenó a todos los cónsules en territorio otomano que informaran a Abdul Hamid sobre todo lo relacionado con los armenios en sus distritos.

Periodo final de Abdul Hamid II

Durante los años de la crisis armenia (1894-96), mientras el gobierno de Abdul Hamid II perdía popularidad y se aislaba internacionalmente, el movimiento de los Jóvenes Turcos creció rápidamente. Agrupados en el Comité de Unión y Progreso (CUP), o İttihat ve Terakki Cemiyeti (en turco), incluso intentaron un golpe de estado en septiembre de 1896. Fue frustrado, y los conspiradores fueron ejecutados, arrestados o exiliados.

El movimiento opositor sufrió un duro golpe. Durante los siguientes diez años, su centro se trasladó a Europa, especialmente a París. Allí, sus miembros fueron influenciados por las ideas de la época. En diciembre de 1899, el movimiento recibió un nuevo impulso con la llegada a París de Mahmud Celâlettin Paşa, un príncipe otomano y medio hermano del sultán. Las diferentes corrientes intentaron organizarse. Convocaron el primer Congreso de Otomanos Liberales en París en 1902. Todas las nacionalidades del Imperio estuvieron presentes. La mayoría de los representantes, incluyendo miembros de organizaciones armenias, apoyaron la idea de que el uso de métodos violentos y la intervención extranjera eran aceptables para derrocar a Abdul Hamid II.

En 1907, por iniciativa de grupos armenios, se convocó el segundo congreso de París. Fue un nuevo intento de unir al movimiento de oposición. Para entonces, el movimiento unionista había crecido incluso dentro del Imperio. También había descontento en el ejército, lo que llevó a muchos oficiales a unirse al CUP. En 1908, un grupo de ellos se levantó en Macedonia. Exigieron la restauración de la constitución de 1876. Ante el fracaso de acabar con ellos por la fuerza, el 23 de julio de 1908, Abdul Hamid II anunció que la Constitución sería aplicada de nuevo. El Parlamento sería convocado después de 30 años.

Gobierno de los Jóvenes Turcos (1908-1918)

La nueva situación política causó gran entusiasmo popular. Sin embargo, no dio el poder al CUP ni preocupó al Sultán. La opinión pública, manipulada, aceptó la imagen de Abdul Hamid como un héroe reformador. El gobierno existente siguió en su cargo. El CUP se mantuvo como un grupo de presión política, sin responsabilidad formal. El principal evento en los primeros meses fueron las elecciones. Se garantizó un número de escaños en el nuevo Parlamento para todas las nacionalidades. A pesar de todo, la mayoría del CUP en las urnas no logró eliminar del poder a la élite burocrática del gobierno. Se confiaron en su papel de controlar al ejecutivo.

El nuevo parlamento estaba formado por 142 turcos, 60 árabes, 25 albaneses, 23 griegos, 12 armenios (cuatro Dachnaks y dos Hentchaks), cinco judíos, cuatro búlgaros, tres serbios y un valaco. El CUP, principal impulsor de la revolución, era el grupo político más grande en un parlamento muy dividido. Tenía 60 de los 275 escaños.

El CUP no tuvo la oportunidad ni el tiempo de llevar a cabo su programa. Muchos políticos exiliados por Abdul Hamid, incluyendo grandes visires y antiguos ministros, regresaron. Aprovecharon las elecciones para eliminar a los revolucionarios del partido y tomar el control. La corrupción alcanzó niveles muy altos. Los disturbios y la violencia entre grupos étnicos reaparecieron en las provincias del Imperio. Seis meses después de promulgar la Constitución, la situación era insostenible.

El Genocidio armenio

La mayoría de los armenios occidentales perdieron la vida durante el Genocidio armenio de 1915. Se estima que 1.5 millones de personas de una población de unos dos millones o más antes de la guerra. Sin embargo, muchos lograron escapar a Oriente Medio y los Balcanes. Más tarde, formaron comunidades organizadas con cierta influencia política en sus nuevos países. Muchos también se trasladaron a Europa y América del Norte buscando mejores condiciones de vida. Durante estas migraciones, la mayoría de los armenios occidentales mantuvieron su cultura. Esto se debe a que su vida tradicionalmente giraba en torno a la Iglesia armenia y los centros comunitarios cercanos. Sin embargo, algunos armenios se distanciaron de la comunidad y se integraron en otras culturas.

Véase también

En inglés: Armenians in the Ottoman Empire Facts for Kids

En inglés: Armenians in the Ottoman Empire Facts for Kids

- Armenia rusa

- Armenia persa

- Población armenia otomana

- Diáspora armenia