Acuerdos de Paz de Chapultepec para niños

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos muy importantes que se firmaron el 16 de enero de 1992. Los firmaron el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Castillo de Chapultepec, en México. Estos acuerdos pusieron fin a doce años de conflicto armado en el país.

Al principio, las conversaciones entre el gobierno y el FMLN no lograban acuerdos reales para terminar el conflicto. Había muchas víctimas y la situación política era muy difícil. En 1989, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervino. Gracias a esto, comenzaron negociaciones que sí dieron resultados concretos. Se formaron equipos de negociación de ambas partes y se estableció un plan para resolver los puntos más difíciles.

Como resultado de estas negociaciones, se hicieron varios acuerdos y cambios en la Constitución de El Salvador. Esto permitió que ambas partes llegaran a un acuerdo, influenciados por situaciones dentro y fuera del país.

El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos. Estos cubrían 5 áreas principales: cambios en las Fuerzas Armadas, la creación de la Policía Nacional Civil, cambios en el sistema de justicia y la protección de los Derechos Humanos, cambios en el sistema electoral y medidas económicas y sociales. La ONU supervisó el cumplimiento de estos acuerdos durante 3 años.

Contenido

¿Qué fue el conflicto armado en El Salvador?

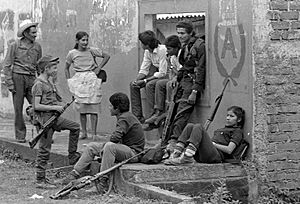

El conflicto armado en El Salvador fue una lucha interna en el país. Se enfrentaron las Fuerzas Armadas de El Salvador y las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Aunque nunca se declaró oficialmente, se considera que ocurrió entre el 10 de enero de 1981 y el 16 de enero de 1992. Sin embargo, el país ya vivía un ambiente tenso desde los años 70.

Se calcula que más de 70,000 personas murieron y 8,000 desaparecieron durante este conflicto. Terminó gracias a un proceso de diálogo y la firma de un acuerdo de paz. Esto permitió que las fuerzas del FMLN dejaran las armas y se unieran a la vida política del país.

Las primeras elecciones después del conflicto fueron en 1994. Pero fue hasta el año 2009 cuando el FMLN llegó al gobierno por medio de las elecciones.

¿Cómo se llegó al diálogo y la negociación?

Aunque los Acuerdos de Paz de Chapultepec se firmaron en 1992, hubo negociaciones anteriores. Estas, aunque no dieron grandes resultados, sirvieron de base para las conversaciones formales y productivas.

Primeras conversaciones para la paz

Los Acuerdos de Paz fueron el resultado de un largo proceso de negociación. Este proceso entre el Gobierno y el FMLN había comenzado a mediados de los años 80. Los primeros encuentros de diálogo se realizaron en:

- La Palma, Chalatenango el 15 de octubre de 1984.

- Ayagualo, La Libertad el 30 de noviembre de 1984.

- Sesori, San Miguel el 19 de septiembre de 1986.

- La Nunciatura Apostólica de San Salvador el 4 de octubre de 1987.

En estos primeros encuentros, no se lograron acuerdos concretos. Sin embargo, se logró que ambas partes consideraran la posibilidad de una solución negociada al conflicto.

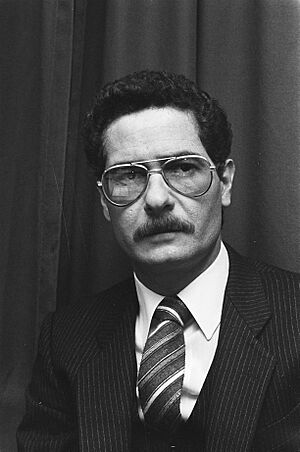

- Ronda de La Palma, Chalatenango: El 15 de octubre de 1984, hubo un primer acercamiento. La reunión dio como resultado un "Comunicado Conjunto". La delegación del Gobierno fue liderada por el Presidente de la República. La delegación del FMLN fue encabezada por el Doctor Guillermo Manuel Ungo. Monseñor Arturo Rivera y Damas, Arzobispo de San Salvador, actuó como mediador. La declaración fue breve y sin acuerdos firmes, pero fue un primer acercamiento político.

- Ronda de Ayagualo, La Libertad: Se realizó el 30 de noviembre de 1984. Las comisiones fueron presididas por el doctor Abraham Rodríguez (gobierno) y el doctor Rubén Zamora (FMLN). Los mediadores fueron los monseñores Arturo Rivera y Damas, Giacomo Otonello y Gregorio Rosa Chávez. Se emitió un "Comunicado Conjunto" que mostraba la disposición al diálogo y el compromiso de seguir negociando.

- Ronda de Sesori, San Miguel: Estaba programada para el 19 de septiembre de 1986. Los representantes fueron Rodolfo Antonio Castillo Claramunt (gobierno) y Jorge Villacorta (FMLN), con monseñor Rivera y Damas como mediador. Sin embargo, no se realizó por una interrupción en las negociaciones. Meses después, el proceso se reanudó en una reunión privada en Panamá. Allí se acordó la salida del país de 42 heridos del FMLN y el intercambio del Coronel Omar Napoleón Ávalos por 57 guerrilleros detenidos.

- Ronda de la Nunciatura Apostólica: Se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre de 1987 en San Salvador. Con la mediación de monseñor Rivera y Damas, Fidel Chávez Mena representó al gobierno y Salvador Samayoa al FMLN. Se emitió un "Comunicado Conjunto" que expresaba la voluntad de buscar un alto al fuego y apoyar las decisiones del Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela), que buscaba la paz en Centroamérica.

La ayuda internacional

A mediados de 1989, el gobierno del presidente Alfredo Cristiani convocó a una reunión en la Ciudad de México el 15 de septiembre. Allí se acordó pedir juntos la mediación del Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Él nombró al peruano Álvaro de Soto como representante especial. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó una gran ofensiva para mostrar su fuerza militar. La Fuerza Armada la contuvo, pero sufrió muchas bajas. Después de esta batalla, muchos pensaron que ninguna de las partes podía ganar militarmente.

Acuerdos para negociar

El 4 de abril de 1990, se celebró una reunión en Ginebra, Suiza. Allí se firmó un acuerdo que estableció las reglas para el proceso de negociación. Ambas partes, Gobierno y FMLN, mostraron su deseo de encontrar una solución política al conflicto. Además, se fijaron los objetivos de la negociación:

- Terminar el conflicto armado por la vía política.

- Impulsar la democracia en el país.

- Garantizar el respeto total a los derechos de las personas.

- Unir de nuevo a la sociedad salvadoreña.

El 21 de mayo de 1990, en una nueva reunión en Caracas, Venezuela, se estableció el plan general de negociaciones y los temas a discutir. Se crearon dos equipos negociadores:

- El del gobierno, formado por David Escobar Galindo, Abelardo Rodríguez, Oscar Santamaría y el militar Mauricio Ernesto Vargas.

- El del FMLN, formado por los comandantes Schafik Hándal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho Castaneda, Francisco Jovel, Salvador Samayoa, Nidia Díaz, Juan Ramón Medrano, Ana Guadalupe Martínez y Roberto Cañas.

Acuerdos para terminar el conflicto

El 26 de julio de 1990 se firmó el Acuerdo de San José, en Costa Rica. Este acuerdo estableció el compromiso de respetar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas en conflicto. Puso fin a ciertas prácticas violentas. Además, dio origen a una resolución de la ONU para crear una misión de observación para resolver el conflicto. Esta comisión estaría formada por civiles, militares y policías.

El acuerdo de San José mostró la primera dificultad en la negociación. El punto más complicado era la distribución de las tierras en un país pequeño y con mucha gente. El problema era de tipo constitucional. La solución era modificar la Constitución o incorporar los cambios directamente. La dificultad vino de los grandes dueños de tierras, quienes se verían afectados. Se decidió modificar la Constitución, pero siguiendo los procedimientos establecidos. En El Salvador, para que un cambio en la Constitución sea válido, debe ser aprobado por dos Asambleas Legislativas diferentes. Por eso, las reformas debían estar listas antes del 30 de abril de 1991, cuando terminaba el período legislativo. Esto obligó a los negociadores y legisladores a trabajar muy duro para llegar a acuerdos a tiempo.

El 27 de abril de 1991 se firmó el acuerdo de Ciudad de México en el castillo de Chapultepec. Allí se finalizaron las negociaciones sobre la tenencia de tierras. También se incluyeron reformas constitucionales en temas judiciales, militares, electorales y de Derechos Humanos. En una jornada legislativa histórica, la asamblea legislativa ratificó las reformas constitucionales, excepto las relacionadas con la Fuerza Armada. Esto causó una nueva dificultad. Después de esa jornada, por primera vez, el gobierno se mostró dispuesto a cambiar la Constitución para terminar el conflicto. Y el FMLN, por fin, aceptó la validez de la Constitución.

El 26 de julio de 1991 se creó formalmente ONUSAL. Su objetivo era verificar el respeto a los Derechos Humanos. Desde el 1 de enero de 1991, ya se había establecido una oficina para preparar las condiciones de la misión. Estaba formada por abogados, educadores, verificadores de Derechos Humanos, personal militar y civil. Aunque el acuerdo de San José decía que la misión se establecería después del alto al fuego, ambas partes pidieron a la ONU que empezara a funcionar antes.

A pesar de la llegada de la misión de la ONU, las negociaciones entre el gobierno y el FMLN no avanzaban. Había un punto sin resolver sobre la Fuerza Armada. El FMLN exigía, para dejar las armas, que la Fuerza Armada redujera sus miembros y dejara de hostigar a los combatientes. Buscaban garantías para que los guerrilleros pudieran regresar a la sociedad civil de forma segura y legal. Para esto, el Secretario General de Naciones Unidas intervino directamente. Logró reunir a las partes en Nueva York el 25 de septiembre de 1991. Allí se acordaron las garantías mínimas de seguridad para un alto al fuego. Estas serían verificadas por la nueva Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ). Además, se lograron los acuerdos necesarios para modificar la Constitución sobre la Fuerza Armada.

La diferencia principal entre ONUSAL y COPAZ era su composición. ONUSAL estaba formada por observadores internacionales y apoyada por la ONU. COPAZ estaba compuesta por miembros de todas las fuerzas políticas del país.

Aunque hubo acuerdo entre el gobierno y el FMLN, algunos sectores políticos, empresarios y periodistas criticaron el acuerdo. Lo consideraron forzado. Hubo una campaña en los medios para intimidar a las comisiones verificadoras. Esto terminó con la firma del acta de Nueva York, donde ambas partes confirmaron el alcance del acuerdo de paz. A la medianoche del 31 de diciembre de 1991, se fijó la fecha para la firma de la paz. La noticia se hizo pública en Joateca, Morazán. El 13 de enero de 1992, se terminaron de firmar los últimos detalles antes de la solución definitiva del conflicto.

El 10 de enero, el Secretario General de Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad ampliar las funciones de ONUSAL. Esto era para que pudiera seguir apoyando el proceso de paz. Esta modificación fue autorizada el 14 de enero de 1992.

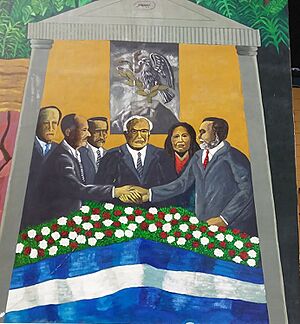

El 16 de enero de 1992, se firmó en el castillo de Chapultepec el texto completo de los acuerdos. Fue un acto solemne, con la asistencia de jefes de Estado de países amigos y las delegaciones oficiales de negociación.

¿Qué factores ayudaron a lograr los acuerdos?

Aunque los acuerdos de paz se lograron por el deseo de las partes, hubo presiones nacionales e internacionales que las llevaron a buscar una solución pacífica.

Factores internos

- El deseo de paz del pueblo salvadoreño: A medida que avanzaba el conflicto, el deseo de paz crecía en la gente. Al final, la mayoría de la población estaba convencida de que la negociación era la mejor forma de terminar el conflicto.

- Los cambios en la derecha civil: Un cambio importante fue la transformación de Alianza Republicana Nacionalista en un partido civil. Este partido representaba a empresas, clases medias y sectores pobres con ideas conservadoras.

- La pérdida de credibilidad de la Fuerza Armada: Un factor clave que influyó en el cambio de postura del ejército fue el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989. Esto ocurrió durante una ofensiva del FMLN. La Fuerza Armada se vio obligada a negociar por presiones internacionales, entendiendo que su institución no se vería afectada.

- La evolución de las ideas del FMLN: El FMLN se dio cuenta de que no tenía la fuerza suficiente para derrocar al gobierno. Sus metas cambiaron hacia la transformación del país en un Estado verdaderamente democrático. De hecho, meses antes del acuerdo final, los líderes del FMLN ya anunciaban el fin del conflicto a nivel internacional.

- La pérdida de superioridad aérea del ejército salvadoreño: Durante la ofensiva de 1990, el ejército perdió parte de su ventaja aérea. Esto se debió a que el FMLN usó por primera vez misiles antiaéreos.

Factores externos

- La mediación de las Naciones Unidas: La ONU logró que el proceso de paz avanzara de forma constante. Hizo que ambas partes asumieran compromisos de los que sería muy difícil retractarse.

- El nuevo panorama mundial y regional: La crisis del bloque soviético y el fin del conflicto este-oeste (entre las grandes potencias) influyeron mucho en el resultado del conflicto en El Salvador. También contribuyó el Grupo de Contadora por su cercanía geográfica.

¿Qué contenían los acuerdos?

El texto de los acuerdos firmados en el Palacio de Chapultepec el 16 de enero de 1992 se divide en nueve capítulos. En ellos se establecen una serie de medidas que ambas partes debían cumplir para lograr una paz firme y duradera en El Salvador.

Sobre la Fuerza Armada

En el primer capítulo, el gobierno aceptó los siguientes compromisos sobre la Fuerza Armada:

- Cambiar los principios de la Fuerza Armada para que pudiera cumplir los acuerdos. Se estableció que su único objetivo es "la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio". Se aclaró que la institución "es obediente, profesional, apolítica y no deliberante".

- Reformar el sistema educativo de la Fuerza Armada.

- Crear una Comisión ad hoc para investigar a los oficiales que no habían respetado los derechos de las personas.

- Reducir el número de miembros de la Fuerza Armada. Se dieron de baja a 21,000 soldados, quienes recibieron una compensación. Este proceso terminó antes de lo previsto, el 28 de febrero de 1993.

- Poner fin a la impunidad con la creación de la Comisión de la Verdad. Esta investigaría los hechos más graves de violencia del conflicto. La salida de oficiales comenzó el 31 de diciembre de 1992.

- Disolver los 3 cuerpos de seguridad pública que dependían de la Fuerza Armada: Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda.

- Disolver los servicios de inteligencia militar y crear un servicio de inteligencia civil: el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Los antiguos cuerpos de inteligencia fueron eliminados el 9 de junio de 1992. Los nuevos ya funcionaban desde el 28 de abril del mismo año.

- Disolver los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI). El batallón "Gral. Eusebio Bracamonte" se disolvió el 16 de agosto de 1992. El batallón "Atlacatl" el 8 de diciembre de 1992. Y el batallón "Gral. Manuel José Arce" el 6 de febrero de 1993. En total, se desmovilizaron 10,000 efectivos.

- Reformar la Constitución para que la Fuerza Armada estuviera claramente bajo el control del poder civil.

- Suprimir las entidades paramilitares (Patrullas de Defensa Civil).

- Suspender las actividades de reclutamiento obligatorio.

Creación de la Policía Nacional Civil

En el segundo capítulo, el gobierno se comprometió a:

- Crear la Policía Nacional Civil como un nuevo cuerpo policial. Este reemplazaría a los antiguos cuerpos de seguridad con una forma de trabajo civil y democrática.

- Establecer cuotas para el personal de la nueva policía. Participarían exmiembros del FMLN, antiguos agentes de la Policía Nacional y personas sin relación con ninguno de los bandos. Se acordó que el 20% sería para cada bando y el 60% para participantes neutrales.

- Crear la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar a los agentes de la Policía Nacional Civil. Se daría énfasis a la formación en el respeto de los Derechos Humanos.

Sistema de Justicia y Derechos Humanos

En esta área, los compromisos del gobierno fueron:

- Crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados adecuados a la nueva realidad del país.

- Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle más independencia.

- Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

- Crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Esta es una institución independiente que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones del Estado.

Sistema Electoral

En este tema, se acordaron medidas para asegurar que los ciudadanos pudieran ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos:

- Crear el Tribunal Supremo Electoral. Esta sería la máxima autoridad en temas electorales.

- Dar a los partidos políticos el derecho de supervisar la elaboración, organización y actualización del registro electoral.

- En el ámbito político, las medidas buscaban garantizar a los líderes y miembros del FMLN el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esto sería dentro de un marco legal, mediante su incorporación a la vida civil, política e institucional del país. El FMLN se comprometió a desmovilizar sus fuerzas, bajo la supervisión de ONUSAL. El gobierno se comprometió a aprobar las leyes necesarias para que el FMLN se convirtiera en un partido político legal y pudiera participar en las elecciones de 1994.

Aspectos económicos y sociales

En esta área, el gobierno se comprometió a:

- Crear el Foro de Concertación Económica y Social. Este organismo reuniría a sindicatos, asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.

- Distribuir tierras en zonas de conflicto entre los excombatientes desmovilizados.

- Las tierras que superaban las 245 hectáreas, así como las propiedades del Estado que no eran reservas naturales, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que no tenían tierras para cultivar.

¿Cómo se cumplieron los acuerdos?

El fin definitivo de los combates ocurrió el 1 de febrero de 1992. Fue supervisado por COPAZ y contó con la presencia de excomandantes del FMLN y sus antiguos adversarios. Para que esta reunión fuera posible, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero una Ley de Reconciliación Nacional. Esta ley impedía que el Estado salvadoreño abriera procesos legales contra los combatientes, estableciendo una amnistía nacional. La reducción gradual de miembros de la Fuerza Armada se dio mientras los excombatientes del FMLN se trasladaban de las zonas que ocupaban a quince áreas previamente establecidas para ese fin. Las armas del FMLN fueron guardadas en contenedores controlados por ONUSAL, excepto las armas pequeñas para defensa personal.

Agentes policiales de varios países acompañaron en tareas de patrullaje a la Policía Nacional, que ya no dependía del Ministerio de Defensa Nacional. Este acompañamiento duró hasta la creación de la Policía Nacional Civil.

Por otro lado, la distribución de tierras a los excombatientes tomó más tiempo de lo previsto. Lo mismo ocurrió con la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública y la legalización del FMLN como partido político. Estos retrasos comenzaron a generar tensión entre las fuerzas políticas. Esto llevó a COPAZ a convocar una nueva programación, que se realizó el 12 de junio de 1992. Esta programación se modificó varias veces para ajustarse al ritmo real del proceso. Así, varios meses después de lo esperado, el 15 de diciembre de 1992 se celebró oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.

La principal crítica al cumplimiento de los acuerdos es que no se cumplieron todos por igual. Se dedicaron muchos esfuerzos y recursos a cumplir totalmente los acuerdos relacionados con la Fuerza Armada, los Derechos Humanos y la fuerza policial. El debilitamiento de la Fuerza Armada, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil fueron la prioridad. Sin embargo, los temas económicos y sociales quedaron en segundo plano. Esto provocó críticas y diferencias políticas entre el partido en el gobierno y el FMLN como nuevo partido político.

¿Cuándo terminaron los acuerdos?

En 1997, Butros Butros-Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, declaró finalizado el proceso de paz en El Salvador. Señaló que, aunque no todos los acuerdos se habían cumplido por completo, el nivel de cumplimiento era aceptable.

En la celebración de los quince años de los acuerdos, la sociedad salvadoreña se mostró dividida por las diferencias políticas. El gobierno realizó un acto oficial de conmemoración en el lugar donde se había firmado el Acuerdo de Paz Social. A este evento asistieron representantes de todos los partidos políticos. El entonces presidente Elías Antonio Saca dijo:

Ha llegado el momento de un nuevo acuerdo, ya no entre dos fuerzas en pugna. Hablo de un acuerdo nacional. Un nuevo contrato social que esté por encima de intereses políticos partidarios o sectorialesElías Antonio Saca, expresidente de la República de El Salvador.

Sin embargo, la oposición política también celebró la conmemoración de la firma de los acuerdos en un acto público en el centro de San Salvador, frente a la Catedral Metropolitana.

Monumentos de la paz

Monumento a la Paz

El Monumento a la Paz es una escultura creada por Rubén Martínez. Se inauguró en el municipio de San Marcos, El Salvador, con motivo de los Juegos deportivos centroamericanos de 1994.

En su estructura se puede ver:

- La figura del "Cristo de la paz", hecha con casquillos de balas, latón y bronce fundido. Tiene los brazos extendidos como símbolo de reconciliación entre las diferentes ideas políticas.

- La figura de una paloma en su mano izquierda, en posición de vuelo.

Monumento de la Reconciliación

En el año 2017, para celebrar el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, el presidente Salvador Sánchez Cerén inauguró el Monumento de la Reconciliación. También se realizó un acto público en el Bulevar Monseñor Romero de San Salvador. El 4 de junio de 2020, el presidente Nayib Bukele ordenó la demolición del monumento. Finalmente, fue demolido el 3 de enero de 2024.

Ver también

- Historia de El Salvador

- Guerra Civil de El Salvador

- Cronología del Conflicto Armado de El Salvador

Véase también

En inglés: Chapultepec Peace Accords Facts for Kids

En inglés: Chapultepec Peace Accords Facts for Kids