Tollan-Xicocotitlan para niños

Datos para niños Tollan-XicocotitlanTōllān Xīcohcotitlan |

||

|---|---|---|

| Capital | ||

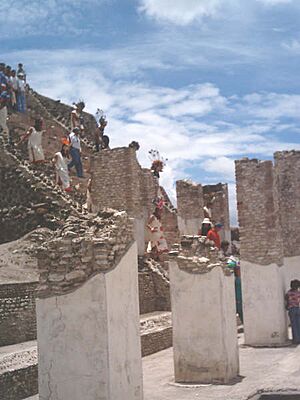

Los Atlantes en el Templo de Tlahuizcalpantecuhtli, en la antigua ciudad de Tula.

|

||

| Otros nombres: Tula, Gran Ciudad cerca del cerro Xicoco | ||

|

Localización de Tollan-Xicocotitlan en México

|

||

|

Localización de Tollan-Xicocotitlan en Hidalgo

|

||

| Coordenadas | 20°03′48″N 99°20′28″O / 20.063472222222, -99.341138888889 | |

| Entidad | Capital | |

| • País | Cultura tolteca | |

| Idioma oficial | náhuatl | |

| Fundación | siglo II-VIII | |

| Desaparición | siglo XII | |

| Correspondencia actual | ||

Tollan-Xicocotitlan (también conocida como Tula) fue una ciudad muy importante en el centro de México. Fue la capital de la cultura tolteca, un pueblo que vivió en Mesoamérica hace muchos siglos. Su nombre en náhuatl clásico significa "Lugar de tules-Cerca del lugar de los jicotes" o "Gran Ciudad cerca del cerro Xicoco".

Entre los siglos X y XII, Tula fue el centro de poder más grande en los valles de México y Puebla-Tlaxcala. Su influencia llegó a lugares lejanos como la península de Yucatán, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Hoy en día, los restos de esta antigua ciudad se encuentran en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, México. Forman parte de un lugar especial llamado parque nacional Tula.

Contenido

¿Dónde se ubicaba Tollan-Xicocotitlan?

Tollan-Xicocotitlan se encontraba en un valle con clima templado, regado por el río Tula. El corazón de la ciudad estaba muy cerca de donde este río se une con el río Rosas. Alrededor de la ciudad, hay cerros importantes como el Magoni, Xicuco y Moctezuma.

Cuando los toltecas llegaron a esta región, ya vivían allí los otomíes. Este grupo indígena sigue siendo muy importante en la zona hoy en día.

Aunque el clima de la región es semiseco, el río Tula permitía que la agricultura fuera muy productiva. Además, la ciudad estaba en un lugar estratégico, cerca de donde se encontraban minerales valiosos como la obsidiana y el alabastro. Gracias a su ubicación, Tula se convirtió en un punto clave para el comercio de turquesa, que venía del norte de Mesoamérica.

La historia de Tula

Los comienzos de la ciudad

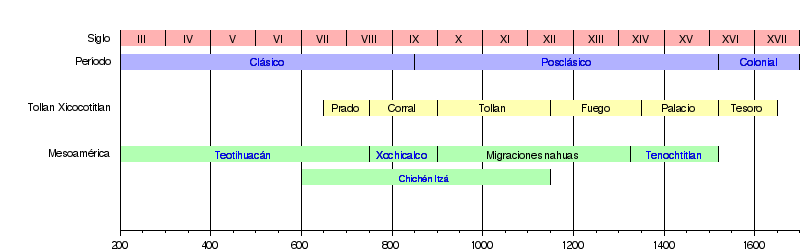

Los primeros rastros de vida en Tollan-Xicocotitlan datan de los siglos II al VIII. En esa época, la gran ciudad de Teotihuacán empezaba a perder su poder. En el valle del río Tula, surgieron pequeños asentamientos con objetos de la cultura Coyotlatelco.

Cuando Teotihuacán decayó, varias ciudades en el centro de México llenaron ese vacío de poder. Al mismo tiempo, llegaron nuevos grupos de personas, como los nonoalcas y otros que hablaban lenguas uto-aztecas. Estos grupos, junto con los que ya vivían en el Altiplano Central, formaron la cultura tolteca, con Tula como su centro.

A mediados del siglo VII, se empezó a construir la primera parte de la ciudad, conocida como Tula Chico. En este período, aparecieron las primeras imágenes relacionadas con el dios Quetzalcóatl, asociado con el planeta Venus. Tula Chico fue abandonada y sus edificios fueron quemados hacia finales del siglo IX.

Las historias antiguas cuentan que hubo un conflicto entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca por el control de Tula. Aunque al principio se pensó que era solo un mito, las pruebas arqueológicas sugieren que sí hubo una disputa interna. Una de las partes era liderada por Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, quien fue expulsado de Tula por los seguidores de Tezcatlipoca.

El momento de mayor esplendor

El mayor esplendor de Tula ocurrió durante la Fase Tollan. En esta época, se construyó un nuevo centro cívico y religioso, llamado Tula Grande. Este nuevo centro tenía una distribución similar a Tula Chico, pero era mucho más grande.

Durante este tiempo, Tollan-Xicocotitlan se convirtió en el centro político, militar y comercial más importante de Mesoamérica. La sociedad tolteca era muy diversa, con gente de diferentes orígenes. Esto se reflejó en su arte, que mezclaba elementos de varias regiones. El gran poder de los líderes de Tula les permitía traer productos valiosos de lugares lejanos, como la turquesa de Oasisamérica o cerámica de Costa Rica.

Los habitantes de Tula también aprovechaban los depósitos de cal cercanos, que era esencial para la construcción y la cocina. El comercio de cal les daba muchos recursos. También eran importantes los yacimientos de basalto, riolita y obsidiana. Los toltecas importaban otros productos, como cacao de Chiapas y Guatemala, y ónix de Puebla.

En su apogeo, la ciudad de Tula pudo haber tenido entre 16 mil y 55 mil habitantes, ocupando una superficie de 5 a 16 kilómetros cuadrados. Se construyeron grandes pirámides, canchas para el juego de pelota y palacios para la élite. Tula no solo era un centro comercial, sino también la sede de un grupo de líderes militares y religiosos que extendieron su dominio por varias partes de Mesoamérica.

La caída de Tula

La decadencia de Tollan-Xicocotitlan comenzó a mediados del siglo XII. Durante este período, conocido como Fase Fuego, los edificios principales de la ciudad fueron incendiados. Al principio, se pensó que esto fue un evento catastrófico causado por la invasión de grupos mexicas, lo que habría provocado una gran disminución de la población.

Sin embargo, estudios más recientes muestran que no hubo un "despoblamiento catastrófico". La población en Tula y sus alrededores continuó viviendo allí. Es probable que la caída de la ciudad se debiera a problemas internos, como una crisis política en el gobierno.

La caída de Tula estuvo relacionada con el desgaste de un sistema político que se había extendido por Mesoamérica. El mito de la Serpiente Emplumada (Quetzalcóatl) había servido para dar legitimidad a los líderes. En Tula, esto se tradujo en conflictos entre grupos que luchaban por el control de la ciudad, lo que finalmente la arruinó. El Palacio Quemado, uno de los edificios más importantes, fue incendiado, lo que se interpreta como parte de un ritual de finalización.

Aunque muchos líderes y parte de la población se fueron a otras partes de Mesoamérica, Tula nunca fue abandonada por completo. Siguió siendo un lugar importante en su región, aunque no tan grande como en su época de esplendor.

Algunos de los líderes de Tula se establecieron en Colhuacán, donde fundaron un señorío. Más tarde, la élite de Culhuacán dio a los mexicas su primer gobernante, quien se decía descendiente de los toltecas para tener más autoridad.

Durante la Fase Palacio (1350-1450), la ciudad fue ocupada por grupos mexicas. Ellos construyeron nuevas viviendas en los edificios abandonados. Los mexicas consideraban a Tula un lugar de referencia política muy importante. Incluso trasladaron algunos monumentos toltecas a su propia capital, México-Tenochtitlan.

Después de la conquista española, se fundó una nueva población cerca de las ruinas, que hoy es Tula de Allende.

¿Cómo se descubrió Tula?

La primera descripción detallada de las ruinas de Tula la hizo Antonio García Cubas en 1873. Las primeras excavaciones arqueológicas fueron realizadas en la década de 1880 por el francés Désiré Charnay. Él publicó sus hallazgos en un libro, donde describió y dibujó algunos edificios y monumentos. Charnay también fue el primero en sugerir una conexión entre Tula y Chichén Itzá.

El proyecto de exploración más importante comenzó en 1940, dirigido por Jorge Acosta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Durante veinte años, se descubrieron los restos de los templos y palacios más importantes de Tula, como el Templo de Tlahuizcalpantecuhtli, la Pirámide “C”, el Palacio Quemado y el Coatepantli (muro de las serpientes).

En la década de 1970, el INAH, junto con la Universidad de Misuri-Columbia, realizó más investigaciones. En los años noventa, los arqueólogos Robert Cobean y Guadalupe Mastache continuaron con proyectos de excavación y restauración.

Hoy, solo una parte de la zona arqueológica, llamada Tula Grande, está abierta al público. También se puede visitar el Museo Arqueológico Jorge R. Acosta, donde se exhiben objetos importantes encontrados en la región.

La zona arqueológica de Tula

Los restos de Tollan-Xicocotitlan forman la zona arqueológica de Tula. Está a unos diez minutos en autobús del centro de Tula de Allende. Este sitio es parte del parque nacional Tula, un área natural protegida.

Los dos complejos arquitectónicos más importantes son Tula Grande y Tula Chico. Tula Grande contiene las estructuras más grandes de la ciudad, que corresponden a su época de mayor esplendor. Tula Chico está a un kilómetro y medio al noreste y fue el primer centro de la ciudad. También se han explorado otras áreas, como El Cielito y La Salitrera, y algunas zonas donde vivían las personas de clases más bajas.

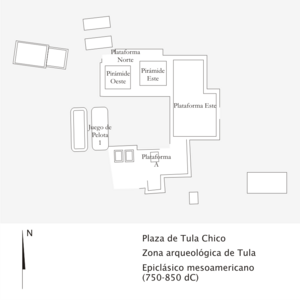

Tula Chico: El primer asentamiento

Tula Chico fue el lugar donde comenzó a crecer la ciudad de Tollan-Xicocotitlan. Su desarrollo está relacionado con la cultura Coyotlatelco. Esta cultura parece haber surgido de la mezcla de elementos de pueblos del norte de Mesoamérica con la cultura de los habitantes del centro.

El conjunto de edificios de Tula Chico se originó en el período Epiclásico, cuando Tula era una ciudad pequeña. Tula Chico tiene una plaza central rodeada por sus edificios principales. La Plataforma Norte alberga dos importantes edificios religiosos, las Pirámides Este y Oeste. También se han encontrado relieves que probablemente representan a nobles de la ciudad que murieron en batallas. Las pruebas muestran que Tula Chico fue destruida por un incendio al final del siglo IX.

Tula Grande: El centro monumental

La construcción de Tula Grande trajo nuevas ideas arquitectónicas a Mesoamérica. Aunque los dos edificios más grandes siguen el modelo clásico de pirámides escalonadas, otros tienen elementos que no eran comunes antes del auge tolteca.

Por ejemplo, el Palacio Quemado y el templo de la Pirámide B tenían techos sostenidos por pilares. Las columnas eran raras en el centro de Mesoamérica antes del siglo IX, pero eran comunes en las construcciones mayas y en el norte. Las columnas de Tula Grande eran de dos tipos: algunas de mampostería y otras hechas de grandes bloques de roca, como los famosos Atlantes de la Pirámide B.

Los toltecas también usaron "clavos arquitectónicos" en sus construcciones. La Pirámide C de Tula Grande, por ejemplo, tiene salientes de piedra que sostenían los paneles decorados que la cubrían. Hay tantas similitudes entre Tula Grande y Chichén Itzá que los expertos han debatido mucho sobre la relación entre estas dos ciudades.

La Pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli (Pirámide B)

La construcción más famosa de Tula Grande es la Pirámide B, dedicada a Tlahuizcalpantecuhtli, una forma de Quetzalcóatl, el dios protector de Tula. Es una pirámide de cinco niveles, y en su cima se encuentran los impresionantes atlantes de Tula. La mayoría de estas esculturas fueron encontradas durante las investigaciones de Jorge Acosta en 1941.

Este edificio es muy importante porque contiene la representación más antigua de Tezcatlipoca en el Altiplano Central mexicano. La construcción de la Pirámide B comenzó después del incendio que destruyó Tula Chico.

En la parte superior de la pirámide, debió haber un templo, como lo muestran las esculturas que la coronan. Los atlantes de Tula son cuatro grandes esculturas que representan a guerreros toltecas. Llevan un pectoral de mariposa, un lanzadardos (átlatl), dardos, un cuchillo de pedernal y un arma curva. Otros elementos de la pirámide muestran su relación con el culto a Quetzalcóatl. Por ejemplo, las "columnas serpentinas" están decoradas con serpientes emplumadas, que es el significado del nombre Quetzalcóatl. Las "pilastras" detrás de los atlantes tienen representaciones que parecen aludir al conflicto entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca.

El Palacio Quemado (Edificio C)

El Palacio Quemado es uno de los edificios más distintivos de Tula. Recibe su nombre de las pruebas de un gran incendio que lo destruyó al final de la época tolteca. Tiene tres salas cuyos techos eran sostenidos por columnas de piedra, una característica innovadora para la región. Cada sala estaba organizada alrededor de un patio con un impluvio (un estanque para recoger agua de lluvia).

Aunque se le llama "Palacio", no se encontraron áreas de residencia, por lo que no se cree que la familia gobernante viviera allí. Se piensa que funcionaba como la sede principal para reuniones importantes sobre los asuntos del estado tolteca. Las bancas que rodean las salas, llamadas banquetas-asiento, podrían haber sido tronos para los líderes.

El Palacio Quemado también tiene elementos artísticos importantes. Se encontraron un Chac Mool de Tula, un disco de turquesa y una coraza de concha. El Chac Mool lleva un cuchillo de pedernal y un pectoral de mariposa, similares a los de los Atlantes. La presencia de los impluvios y el Chac Mool sugiere que en el Palacio Quemado se realizaban rituales relacionados con el dios Tláloc, señor de la lluvia. Los discos solares y los cuauhxicalli (recipientes para ofrendas) indican que el Palacio Quemado estaba vinculado con ceremonias importantes.

El Coatepantli: El Muro de las Serpientes

El Coatepantli (que significa "Muro de las Serpientes" en náhuatl) es un muro que rodea el área sagrada de Tula. Sus restos se encuentran detrás de la Pirámide B y separan esta plataforma del Juego de Pelota 1, que es el mejor conservado de la ciudad.

Como su nombre lo indica, el Coatepantli está decorado con representaciones de serpientes, de cuyas bocas salen esqueletos. También hay relieves de águilas y jaguares, que simbolizan la actividad militar. El muro estaba coronado por caracolas de piedra. Todos estos motivos están asociados con el dios Quetzalcóatl, en su forma de Ehécatl, el señor del viento.

El Coatepantli fue una innovación en el diseño de las ciudades toltecas. Siglos más tarde, este tipo de muro se repitió en el diseño de ciudades como Tenayuca y México-Tenochtitlan.

¿Qué relación había entre Tula y Chichén Itzá?

La relación entre Tula y Chichén Itzá es un tema muy debatido. Las similitudes entre ambas ciudades han llevado a varias teorías, aunque ninguna tiene el apoyo total de los expertos. Désiré Charnay fue el primero en notar que las plazas principales de Tula y Chichén eran muy parecidas. Él propuso que la ciudad maya fue fundada por los toltecas, lo que encajaba con el mito de la expulsión de Quetzalcóatl de Tula.

Otra teoría, también descartada, sugería que los mayas llegaron al Altiplano antes del auge de Tula. Algunos investigadores creen que las similitudes entre Tula y Chichén Itzá son el resultado de un fenómeno cultural y político más amplio, al que llamaron "zuyuano". Según esta idea, el mito de Quetzalcóatl sirvió en ambas ciudades para dar legitimidad a los líderes locales, en un momento en que las ciudades tenían mucha diversidad étnica.

Esto significa que las referencias a Quetzalcóatl y las similitudes arquitectónicas entre Tula y Chichén Itzá podrían tener un propósito más bien político.

Véase también

En inglés: Tula (Mesoamerican site) Facts for Kids

En inglés: Tula (Mesoamerican site) Facts for Kids

Fuentes

- Caso, Alfonso (2000): El pueblo del Sol, Fondo de Cultura Económica, México.

- Cobean, Robert H., y Gamboa Cabezas, Luis M. (2007): "Investigaciones recientes en la zona monumental de Tula (2002-2006)", en Arqueología Mexicana, 85, 36-39.

- Davies, Nigel (1977): The Toltecs Until the Fall of Tula, University of Oklahoma Press, Norman.

- De Rojas, José Luis (2002): "El Imperio en el México Central en el Postclásico: a vueltas con las fuentes y las ideas", en Revista de Arqueología Americana, Universidad Complutense de Madrid, 32, 115-126, consultada el 16 de junio de 2007.

- Florescano, Enrique (2003): "La saga de Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl", en Relaciones, 95, 201-234, consultado el 20 de mayo de 2007.

- — (2004): Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica, Taurus, México.

- Guevara, Miguel; (2004): El Edificio 3 de Tula. ¿Historia de un palacio?, Ciencia Ergo Sum, vol. 11, 164-170. [1]

- Jiménez García, Esperanza Elizabeth (2007): "Iconografía guerrera en la escultura de Tula, Hidalgo", en Arqueología Mexicana, 84, 54-59.

- López Austin, Alfredo, y López Luján, Leonardo (1999): Mito y realidad de Zuyuá. Serpiente Emplumada y las transformaciones mesoamericanas del Clásico al Posclásico, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica. México.

- — (2001): El pasado indígena, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, México.

- Moragas Segura, Norma (2005): "Sobreviviendo al colapso: teotihuacanos y coyotlatelcos en Teotihuacan", en Revista Española de Antropología Americana, vol. 35, 33-50, consultado el 8 de julio de 2016.

- Wright Carr, David Charles (2006): "Lengua, cultura e historia de los otomíes", en Arqueología mexicana, 73, 26-29, Editorial Raíces-Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México.