Historia de Isla de Pascua para niños

La historia de Rapa Nui trata sobre la Isla de Pascua y sus primeros habitantes, el pueblo rapanui. Esta isla, famosa por sus enormes estatuas de piedra llamadas Moái, tiene una historia fascinante llena de misterios y cambios.

Contenido

Los Primeros Habitantes de Rapa Nui

Según las historias orales de los rapanui, los primeros pobladores llegaron a la isla huyendo del hundimiento de una tierra mítica llamada Hiva. Su primer rey fue Hotu Matu'a, quien habría llegado alrededor del siglo VI. Aunque hay otras ideas, la fecha más aceptada para su llegada es antes o durante el siglo X.

¿De dónde vinieron los rapanui?

Existen varias ideas sobre el origen de los primeros habitantes de la Isla de Pascua:

- Origen Polinesio: Esta es la teoría más aceptada y apoyada por la arqueología, las historias orales y la genética. Sugiere que los pobladores vinieron de islas como las Marquesas, en la Polinesia Francesa, a unos 3.641 kilómetros de Rapa Nui. La leyenda cuenta que un nativo llamado Hau-Maka soñó con un lugar lejano para el rey Hotu Matu'a. Ese lugar se llamó “Te Pito O Te Kainga A Hau Maka”, que significa “El pequeño pedazo de tierra de Hau Maka”. Los estudios indican que los polinesios llegaron entre los siglos IV o V después de Cristo.

- Origen Americano: Otra teoría, propuesta por el arqueólogo noruego Thor Heyerdahl, sugería que la isla fue visitada por culturas de América del Sur, como los pre-incas. Heyerdahl intentó demostrarlo en 1947 viajando desde Perú hasta el archipiélago Tuamotu en una balsa llamada Kon-tiki. Aunque su viaje fue difícil y necesitó ayuda, él creía que era posible. Algunos arqueólogos rapanui también han señalado similitudes entre los moáis y la cultura Mochica de Sudamérica, así como la presencia de la planta kumara (camote), que tiene el mismo nombre en rapanui y quechua. También hay muros de piedra en la isla que se parecen a las construcciones incas.

- Evidencia Genética: Los análisis de ADN de los isleños muestran que son principalmente polinesios, con más relación con los asiáticos que con los sudamericanos. Esto refuta la idea de que la población original viniera de América. Sin embargo, algunos seguidores de Heyerdahl creen que pudo haber una primera ola de pobladores americanos que luego fue reemplazada por una segunda ola polinesia. Las historias más antiguas de Rapa Nui, como el “Manuscrito E”, cuentan que dos grupos, los Hanau Momoko y los Hanau Eepe, vinieron de Hiva y tuvieron conflictos.

La hipótesis más aceptada hoy es que los polinesios, que eran excelentes navegantes, llegaron a Sudamérica, específicamente a la zona central de Chile. Allí se han encontrado restos que sugieren contacto, como herramientas de obsidiana, esculturas de piedra y gallinas prehispánicas que provienen de Samoa y Tonga.

También es interesante que el idioma simbólico de la Isla de Pascua tiene algunas similitudes con un idioma antiguo del Valle del Indo (en Afganistán y Pakistán). Además, la palabra "RA" significa 'sol' o 'día' en maorí (otra lengua polinesia) y también era el nombre del dios solar egipcio.

La Sociedad Rapanui Antigua

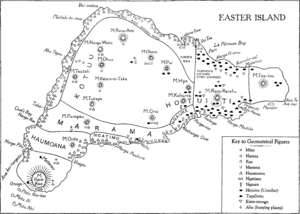

La sociedad rapanui estaba organizada por un líder llamado ariki, quien se creía que descendía directamente de los dioses. La población se dividía en diez clanes, y cada uno tenía su propio territorio con acceso a la costa. Se formaron dos grandes grupos: Ko tu'u Aro al norte y Ko tu'u Hotu Iti al sur.

Había diferentes clases de personas: guerreros, sacerdotes, escultores, artesanos, pescadores y agricultores. La mayoría vivía en el interior de la isla, cerca de las zonas de cultivo. En la costa, construían centros religiosos y ceremoniales, como Anakena y Akahanga. Allí rendían culto a sus antepasados, representados por los famosos moáis, que eran estatuas gigantes de piedra. También levantaron 300 ahu, que eran altares ceremoniales.

Los kohau rongo rongo eran tablillas con una escritura jeroglífica única, pero hasta el día de hoy no han podido ser descifradas.

El Desarrollo y la Crisis de la Isla

Entre los años 1200 y 1500, la cultura rapanui alcanzó su mayor esplendor. Sin embargo, a medida que la población crecía, los bosques de la isla fueron talados para la agricultura, para hacer fuego, construir balsas y, por supuesto, para mover y levantar los moáis.

A finales del siglo XV, se estima que vivían en la isla entre 6.000 y 10.000 personas. Esta gran cantidad de gente ejerció mucha presión sobre los recursos naturales. La tala de árboles y el uso excesivo de la tierra llevaron a la destrucción del medio ambiente. Esto causó una crisis en la sociedad rapanui, ya que no podían construir balsas para pescar en alta mar ni conseguir leña.

La falta de alimentos provocó el colapso de su sociedad. La población disminuyó drásticamente, y se estima que llegó a unos dos mil habitantes. Según las historias, hubo una guerra civil donde el pueblo común, los Hanau Momoko (Orejas Cortas), se levantaron contra la clase dominante, los Hanau Eepe (Orejas Largas). Esto llevó a la destrucción de los altares ceremoniales y al abandono de las canteras de moáis. Los nativos tuvieron que vivir en cuevas para protegerse.

Surgió un nuevo ritual llamado Tangata manu (Hombre-pájaro), donde el primero en recoger el huevo de un ave marina se convertía en líder por un año. Este ritual se practicó hasta 1866. La escasez de alimentos y el aislamiento también los hicieron más vulnerables a las enfermedades traídas por los europeos en los siglos XVIII y XIX.

Redescubrimiento y Primeras Expediciones Europeas

Se sabe poco de las costumbres rapanui antes de la llegada de los europeos. El pirata británico Edward Davis avistó la isla en 1686 y la llamó "Tierra de Davis".

El primer documento detallado sobre la isla es del holandés Jakob Roggeveen, quien la "redescubrió" el 5 de abril de 1722, un domingo de Pascua de Resurrección. Por eso, la isla recibió su nombre actual. Roggeveen permaneció una semana y calculó que había entre 2.000 y 3.000 habitantes.

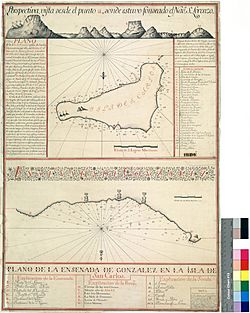

En 1770, el Virrey del Perú, Manuel Amat y Juniet, envió una expedición al mando de Felipe González Ahedo. Llegaron el 15 de noviembre de ese año y tomaron posesión de la isla en nombre de la Corona Española, llamándola Isla San Carlos en honor al rey Carlos III. Levantaron cruces y firmaron un acta de posesión con tres jefes locales. Durante varios días, Ahedo hizo mapas de la isla y le dio nombres españoles a los lugares, aunque solo se conserva el de Punta Rosalía. En los documentos de esta expedición, aparecen los primeros dibujos conocidos de los moáis.

Más tarde, la isla fue visitada por otros exploradores europeos como James Cook (1774) y La Perouse (1786), convirtiéndose en un punto de parada en el Pacífico. También llegaron barcos rusos como el Neva (1804) y el Rurik (1816).

El Siglo XIX en Rapa Nui

A mediados del siglo XIX, la población de la isla sufrió mucho debido a la esclavitud y las epidemias. Entre 1862 y 1863, unos 20 barcos esclavistas se llevaron a cerca de 1.400 isleños para trabajar en Perú.

En 1864, el misionero Eugène Eyraud llegó a la isla y fue el primero en informar sobre la existencia de las tablillas rongo-rongo, el sistema de escritura rapanui que aún no se ha descifrado.

Gracias a la insistencia del gobierno de Francia, se detuvieron las prácticas esclavistas y algunos sobrevivientes regresaron. Sin embargo, trajeron consigo enfermedades como la tuberculosis y la viruela, que causaron más muertes en la isla.

Aunque al principio hubo resistencia, Eugène Eyraud se volvió muy querido e influyente entre los isleños. En 1866, otros misioneros se unieron a él y crearon escuelas. Eyraud murió en 1868, poco después de que el último isleño fuera bautizado.

La llegada de los misioneros también tuvo un impacto en la cultura rapanui. Al intentar convertir a los nativos al cristianismo, se perdieron muchas creencias y rituales antiguos, como la competencia del Hombre-Pájaro. Sin embargo, gracias a estos misioneros, hoy tenemos relatos sobre la vida en la Isla de Pascua y se salvaron muchos objetos importantes.

En 1870, un francés llamado Jean-Baptiste Dutroux-Bornier intentó tomar el control total de la isla para convertirla en un rancho de ovejas. Atacó a los nativos, obligando a muchos a irse a Tahití. Se dice que para 1877, cuando Dutroux-Bornier fue asesinado, solo quedaban 111 nativos en la Isla de Pascua, una cantidad muy pequeña comparada con los 14.000 que se estima que hubo en su mejor momento.

La pérdida de la clase sacerdotal significó que la escritura rongo-rongo no pudiera ser explicada. Las enfermedades y la partida de isleños con los misioneros redujeron la población a solo 110 personas en 1877. La sociedad isleña fue reconstruida por estos pocos sobrevivientes.

En 1878, Alexander Aiipaea Salmón, hermano de la reina de Tahití, llegó a la isla y actuó como gobernador durante diez años. Durante este tiempo de paz y recuperación, el idioma rapanui moderno fue influenciado por el tahitiano, y algunos mitos y costumbres de la isla cambiaron debido a las influencias polinesias y cristianas.

Anexión a Chile

Incorporación a la República de Chile

En 1887, Chile comenzó a tomar medidas para incorporar la isla a su territorio. El capitán de la Armada de Chile, Policarpo Toro, preocupado por la situación de los rapanui, inició negociaciones. Compró terrenos en la isla a diferentes dueños, incluyendo al obispo de Valparaíso y a los hermanos Salmon. Policarpo Toro usó dinero de su propio bolsillo y del gobierno chileno para estas compras. Según la tradición rapanui, las tierras no se podían vender, pero se compró a quienes creían poseerlas para evitar problemas.

En 1892, un censo de la corbeta chilena Abtao mostró que solo quedaban 101 rapanui vivos, de los cuales solo 12 eran hombres adultos. La cultura rapanui estuvo muy cerca de desaparecer.

El 9 de septiembre de 1888, se firmó un acuerdo. El líder del Consejo de Jefes Rapanui, Atamu Tekena, cedió la soberanía de la isla al Estado de Chile, representado por Policarpo Toro. Los ancianos rapanui cedieron la soberanía, pero mantuvieron sus títulos de jefes, la propiedad de sus tierras y la vigencia de su cultura y tradiciones, en igualdad de condiciones. Los rapanui no vendieron nada; se integraron a Chile en igualdad.

El documento se redactó en español y en rapanui mezclado con tahitiano. El texto en español hablaba de ceder la soberanía, pero el texto en rapanui no mencionaba la venta de tierras. La tradición oral rapanui cuenta que el rey Atamu Tekena entregó un trozo de hierba con tierra a los chilenos, pero se quedó con la tierra, simbolizando que la soberanía se entregaba, pero no la propiedad de la tierra. También rechazó un saco de monedas, diciendo que no habían vendido terreno alguno.

La Compañía Explotadora

Después de la guerra civil chilena de 1891, el gobierno chileno no pudo colonizar la isla y en 1895 decidió arrendar las tierras a Enrique Merlet. Él y su hermano se asociaron con una compañía británica, Williamson, Balfour & Co., para formar la Compañía Explotadora de Isla de Pascua. Su principal actividad era la producción de lana en una gran hacienda de ovejas.

La compañía obligó a los nativos a trabajar para ellos y los limitó a un área de mil hectáreas en lo que hoy es Hanga Roa, que fue cercada por un muro de piedra. Fuera de esa zona, no podían sembrar, cazar ni pescar sin permiso.

En 1914, hubo un levantamiento de los nativos, liderado por Daniel María Teave e inspirado por la anciana catequista María Angata Veri Veri. Querían que el Estado chileno se hiciera cargo de la situación causada por la compañía. Los isleños distribuyeron carne de ovejas y vacas y sitiaron al personal de la compañía hasta que un barco de la armada los sometió. Los oficiales de la armada reconocieron que el levantamiento fue causado por los "actos brutales y salvajes" de la compañía.

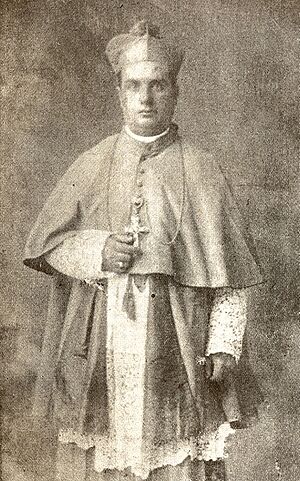

En 1916, la isla fue declarada subdelegación del Departamento de Valparaíso. Ese mismo año, el arzobispo Rafael Edwards Salas visitó la isla y se convirtió en un defensor de los derechos de los nativos. A pesar de esto, el Estado chileno renovó el contrato de arrendamiento a la Compañía, aunque se asignaron tierras adicionales a los nativos (5 hectáreas por matrimonio a partir de 1926) y se estableció la presencia permanente de la Armada.

En 1953, el presidente Carlos Ibáñez del Campo canceló el contrato a la compañía por incumplimiento y entregó la administración total de la isla a la Armada de Chile.

La Administración de la Armada de Chile

Las quejas contra la Compañía y el interés del estado chileno llevaron al fin del contrato. En 1952, con la designación del primer Gobernador Marítimo y Jefe Militar de la Isla, el control total pasó a la Armada.

La Armada continuó con la ganadería, reactivó el Consejo de Ancianos e introdujo mejoras en la vida de los isleños.

El Levantamiento de 1964 y la Ley Pascua

A principios de 1964, hubo un nuevo levantamiento nativo, liderado por Alfonso Rapu, un profesor de la isla. Denunciaron los abusos de los gobernadores marítimos, se opusieron a la prohibición de hablar su idioma, exigieron libertad de movimiento, servicios públicos y derecho al voto. El gobierno envió un barco para controlar la situación.

El gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva aceptó muchas de las demandas de los isleños. Se aprobó la Ley N.º 16.441, conocida como "Ley Pascua". Esta ley integró la isla a la organización territorial chilena, creando el departamento de Isla de Pascua, que dependía de la provincia de Valparaíso, y la comuna. El primer alcalde, Alfonso Rapu, fue elegido en 1966.

Los isleños pudieron viajar más fácilmente fuera de la isla desde la construcción del Aeropuerto Internacional Mataveri en 1965. Entre 1965 y 1970, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) se instaló en la Isla de Pascua, lo que cambió mucho la vida de los rapanui al familiarizarlos con las costumbres de las sociedades modernas.

En abril de 1967, comenzaron a aterrizar vuelos de LAN Chile, y la isla empezó a enfocarse en el turismo cultural. Desde entonces, los nativos se han preocupado por fortalecer cooperativas y recuperar sus tierras comunales.

Dictadura Militar y la Propiedad de las Tierras

En 1974, el general Augusto Pinochet Ugarte, entonces líder de Chile, visitó la Isla de Pascua tres veces. Los militares construyeron nuevas instalaciones y un nuevo ayuntamiento.

En 1975, llegó la televisión a la isla. En 1976, se creó la provincia de Isla de Pascua. Desde 1984, todos los gobernadores han sido rapanui.

La dictadura militar promulgó en 1979 una ley para entregar títulos de propiedad individual sobre la tierra a quienes la poseían regularmente.

Los nativos que se oponían a esta idea, liderados por Alberto Hotus, formaron el Consejo de Ancianos de Rapa Nui al año siguiente. Exigieron el respeto a la propiedad colectiva, que consideraban inalienable, y protestaron porque la norma limitaba sus derechos a 2.150 hectáreas. Para el gobierno, la propiedad privada de la tierra era importante para promover el turismo.

En 1986, se decidió que la pista del Aeropuerto Internacional Mataveri sería usada como alternativa de emergencia para el aterrizaje de los transbordadores espaciales de la NASA debido a su ubicación estratégica. La pista fue reparada y ampliada, lo que hizo que el turismo en la isla aumentara mucho.

En 1988, el Consejo de Ancianos, con la firma de 700 nativos adultos, presentó una demanda judicial contra el Estado chileno, pidiendo que se anulara la inscripción de propiedad de 1933.

Ley Indígena y Autonomía

A principios de la Transición a la democracia en Chile, en 1990, el Consejo de Ancianos realizó el Primer Congreso para el Desarrollo de la Isla de Pascua.

El juicio contra el Estado chileno fue abandonado, y se llegó a una solución política: la Ley Indígena, promulgada en 1993. Esta ley creó la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua y dio reconocimiento legal al Consejo de Ancianos Rapa Nui.

En las últimas décadas, la comunidad rapanui ha pedido al Gobierno chileno más autonomía administrativa. En 2003, el alcalde de la isla, Pedro Edmunds Paoa, expresó que la conmemoración de la Independencia de Chile no tenía mucho significado para los rapanui, ya que tienen su propia cultura, idioma y tradiciones.

El 17 de noviembre de 2003, un experto de las Naciones Unidas recomendó que el futuro estatuto de autonomía de la Isla de Pascua protegiera los derechos del pueblo rapanui sobre sus tierras, recursos y su cultura.

En 2005, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para dar un tratamiento administrativo especial a la isla. El 2 de mayo de 2006, el Senado chileno aprobó este proyecto.

El 30 de julio de 2007, se publicó la ley N.º 20.193, que reformó la Constitución de Chile, estableciendo la Isla de Pascua como un territorio especial.

Arqueología en Rapa Nui

A lo largo de los años, se han realizado muchas expediciones y estudios arqueológicos en la Isla de Pascua para entender mejor su pasado. Aquí te contamos algunos de los más importantes:

- 1884 y 1889: Geiseler y W. J. Thomson realizaron los primeros inventarios arqueológicos de la isla.

- 1914-1915: La señora Katherine Routledge investigó las bases de las estatuas en Rano Raraku y descubrió la estatua "Te titaahanga o te henua" en Motu Nui.

- 1934-1935: Henri Lavachery y Alfred Métraux registraron petroglifos, observaron monumentos y exploraron cuevas, contribuyendo mucho al conocimiento de la isla.

- 1935: El Ministerio de Tierras y Colonización de Chile declaró la Isla de Pascua como Parque Nacional y Monumento Histórico.

- 1955-1956: Thor Heyerdahl lideró una expedición noruega con seis arqueólogos para investigar varios monumentos.

- 1960: Gonzalo Figueroa y William Mulloy lideraron investigaciones y restauraciones en Ahu Akivi, incluyendo la re-erección de estatuas.

- 1965: William Mulloy midió la orientación de casi 300 altares (ahu) para entender las prácticas astronómicas antiguas de la isla.

- 1968: Una gran investigación liderada por Mulloy y otros, financiada por el Gobierno de Chile, exploró Rano Kau y sus alrededores. Incluyó excavaciones, restauración de altares y estatuas, y documentación de cuevas.

- 1975: William Mulloy lideró investigaciones y restauraciones en el centro ceremonial, enfocándose en la conservación de las estructuras de piedra.

- 1976-1993: Claudio Cristino F., Patricia Vargas C. y otros realizaron un estudio arqueológico completo de toda la isla.

- 1979: W. S. Ayres lideró la excavación y restauración del complejo Ahu A Kivi-Vai Teka.

- 1985: Joiko Henríquez estudió las pinturas primitivas de la Isla de Pascua, y Douglas W. Owsley investigó la salud dental de los antiguos habitantes.

- 1986-1988: Sergio Rapu H. y otros realizaron excavaciones en Ahu Naunau.

Estos estudios han ayudado a descubrir la rica historia y los tesoros arqueológicos de la Isla de Pascua.

Películas, Series y Documentales sobre la Isla de Pascua

- Anakena (1982), director: José Caviedes

- Rapa Nui (1994), director: Kevin Reynolds

- La isla del fin del mundo (L'île au bout du monde), (1999), director: Henri Herré

- A la sombra del moái (2009), director: Lorenzo Moscia

- Yorgos (2014), directores: Paco Toledo, José Domingo Rivera

- El enigma de la Isla de Pascua

- Iorana (1998), director: Vicente Sabatini

Véase también

En inglés: History of Easter Island Facts for Kids

En inglés: History of Easter Island Facts for Kids