Historia constitucional de Colombia para niños

La historia de las Constituciones en Colombia es el camino que ha seguido el país para crear y cambiar sus leyes más importantes, llamadas Constituciones. Desde que Colombia buscaba su independencia, la Iglesia Católica tuvo un papel importante en las decisiones. Algunos grupos, como los federalistas, querían una Constitución sin la influencia de la Iglesia. Otros, los centralistas, se apoyaban en ella para mantener la fe y como una herramienta política. Es interesante que, en ese tiempo, las parroquias (que eran como los pueblos o municipios) eran las unidades más pequeñas que podían enviar representantes a los congresos.

Antes de ser Colombia, el país se llamaba Virreinato de Nueva Granada. Este nombre se mantuvo por un tiempo hasta el 10 de agosto de 1819. Ese día, los ejércitos que luchaban por la independencia llegaron a Santa Fe de Bogotá y el virrey Juan de Sámano tuvo que huir.

Contenido

- Primeros pasos hacia la independencia: Juntas de Gobierno de 1810

- Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811)

- Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (27 de noviembre de 1811)

- Constitución de la República de Tunja (9 de diciembre de 1811)

- Constitución del Estado de Antioquia (21 de marzo de 1812)

- Tratados del Supremo Poder Ejecutivo de Cundinamarca (18 de mayo de 1812)

- Constitución del Estado de Cartagena de Indias (15 de junio de 1812)

- Constitución de la República de Cundinamarca (18 de julio de 1812)

- Reforma del Acta Federal (23 de septiembre de 1814)

- Reglamento para el ejercicio de las facultades y atribuciones (21 de octubre de 1814)

- Constitución del Estado de Mariquita (21 de junio de 1815)

- Constitución provincial de la provincia de Antioquia (10 de junio de 1815)

- Plan de reforma o revisión de la Constitución de la provincia de Cundinamarca de 1812 (13 de julio de 1815)

- Reforma del Gobierno General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (15 de noviembre de 1815)

- Gran Colombia

- República de la Nueva Granada

- Estados Unidos de Colombia

- República de Colombia

Primeros pasos hacia la independencia: Juntas de Gobierno de 1810

Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro (15 de agosto)

En el pueblo de Socorro, hubo un importante movimiento para enfrentar la violencia del gobierno de ese momento. El cabildo (un tipo de ayuntamiento) se reunió y nombró a seis ciudadanos para proteger a la gente. También encargaron a los alcaldes que aseguraran la justicia para todos.

Decidieron invitar a los cabildos de Vélez y San Gil para que enviaran dos representantes cada uno. Estos, junto con dos del Socorro, formarían una junta con seis miembros y un presidente.

Esta junta proclamó que cada pueblo tiene derecho a elegir su propia forma de gobierno y a proteger su libertad. La Junta del Socorro creó una Constitución que buscaba, entre otras cosas:

- Respetar la religión cristiana, a las personas y sus propiedades, siempre dentro de lo que decía la ley.

- Que las personas pudieran vivir de su trabajo.

- Que la tierra fuera para todos y que las futuras generaciones no fueran privadas de su uso.

- Que quienes sirvieran a la patria con su talento recibieran un pago del gobierno.

- Que las cuentas del dinero público se publicaran cada año para que la gente viera cómo se usaban sus impuestos.

- Que ninguna autoridad se quedara en el poder para siempre, para evitar la tiranía.

- Que los representantes del pueblo fueran elegidos cada año por voto de los ciudadanos.

- Que la Junta de Representantes tuviera el poder de crear leyes.

- Que los alcaldes y cabildos tuvieran el poder ejecutivo (de hacer cumplir las leyes).

- Que toda autoridad fuera establecida o reconocida por el pueblo y solo pudiera ser cambiada por ley.

- Que solo la junta pudiera convocar al pueblo, y que el pueblo solo pudiera reclamar sus derechos a través de un procurador general.

- Que el territorio de la provincia del Socorro nunca se agrandaría por conquista.

- Que el gobierno del Socorro ayudaría a cualquier pueblo que quisiera unirse para disfrutar de la libertad e igualdad.

Esta Constitución también declaró a los indígenas de la provincia libres de pagar tributos y ordenó repartirles tierras. Se les permitió participar en la sociedad con los mismos derechos.

Acta del Cabildo extraordinario de Santafé de Bogotá (20 de julio)

En este famoso momento histórico, se firmó un acta que entregó el gobierno del virreinato a una Junta. Esta Junta debía crear una Constitución para el bienestar público, pidiendo a las provincias que enviaran sus representantes. El objetivo era que la Constitución se basara en la libertad e independencia de cada provincia, unidas por un sistema federal. La capital, Santa Fe, sería la sede de esta representación para proteger a la Nueva Granada. Por el momento, el nuevo gobierno estaría bajo la Junta de Regencia.

Constitución de Cundinamarca (30 de marzo de 1811)

La junta del 20 de julio de 1810 nombró a José Miguel Pey de Andrade como su líder.

En marzo de 1811, se formó en Santafé de Bogotá el "Colegio Electoral Constituyente del Estado de Cundinamarca". A pesar de las diferencias entre centralistas y federalistas, este grupo logró promulgar el 4 de abril de 1811 la primera Constitución que podría tener alcance nacional: la Constitución del estado de Cundinamarca. Estaba inspirada en la de Estados Unidos. Esta asamblea eligió a Jorge Tadeo Lozano como jefe de Estado por tres años, pero por presiones, lo hizo renunciar el 19 de septiembre de 1811 y nombró a Antonio Nariño en su lugar.

Esta Constitución de 1811 era más completa y tenía una estructura más definida. Algunos de sus puntos clave eran:

- Se seguía respetando la monarquía española, representada por Fernando VII.

- Se estableció un gobierno representativo, elegido por el pueblo. La monarquía de la provincia sería constitucional, con un poder del rey limitado por una representación nacional.

- Se separaron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

- Se reconoció la religión católica como la oficial, sin permitir otros cultos públicos o privados.

- La provincia de Cundinamarca se declaró una monarquía constitucional para ser gobernada por el rey, pero con su autoridad moderada por la representación nacional.

- La representación nacional incluía un presidente, vicepresidente, un senado de censura (similar a la Corte Constitucional actual), consejeros del poder ejecutivo, miembros del legislativo y tribunales.

- El poder legislativo lo ejercían 19 miembros elegidos por el pueblo, renovándose la mitad cada año.

- El poder ejecutivo podía convocar al legislativo en casos de urgencia.

- El poder judicial se encargaba de resolver conflictos, fijar derechos y aplicar penas. Lo ejercían tribunales superiores, jueces de primera instancia y municipalidades.

- Se establecieron procedimientos para las elecciones, con alcaldes convocando a los ciudadanos para nombrar electores.

- Se fijaron normas para las fuerzas armadas, que debían defender el Estado y mantener el orden. Todo ciudadano capaz de llevar armas era considerado soldado.

- Se ordenó establecer escuelas para enseñar a leer, escribir, dibujar, geometría básica, y la Doctrina Cristiana, así como los derechos y deberes del ciudadano.

- Se permitía a cualquier ciudadano abrir escuelas, bajo la supervisión del gobierno.

- Se definieron los derechos y deberes de los ciudadanos.

Esta Constitución fue cambiada en 1821 porque no cumplía con lo que el pueblo quería.

Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811)

A finales de 1810, al mismo tiempo que Cundinamarca, otras ciudades como Cartagena, Tunja, Antioquia, Mariquita y Neiva también crearon sus propias Constituciones. Algunas de ellas enviaron representantes al Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que se reunió primero en Santa Fe y luego en Tunja y Villa de Leyva. Este grupo fue pionero en avanzar hacia la democracia.

El segundo domingo de octubre de 1811 se realizaron las primeras elecciones en Tunja. Había un representante por cada 2000 habitantes, y si un municipio tenía menos, igual elegía uno. Podían votar todas las personas mayores de 15 años con un "oficio modesto" y los mayores de 20 años. El 27 de noviembre se estableció oficialmente la primera pequeña república: las Provincias Unidas de la Nueva Granada.

El 23 de diciembre eligieron a Pedro Groot como su primer presidente temporal, y al día siguiente a Antonio Nariño como presidente interino. El 4 de octubre de 1812, las Provincias Unidas eligieron a Camilo Torres como presidente. Se declararon federalistas, es decir, a favor de una unión de estados con autonomía, lo que se oponía a las ideas centralistas de Antonio Nariño y Simón Bolívar en Santa Fe de Bogotá. Esta diferencia llevó a enfrentamientos armados en 1812 y 1814.

Cuando Fernando VII recuperó el poder en España, las fuerzas realistas, lideradas por Pablo Morillo, vencieron a los independentistas. En 1816, ejecutaron a la mayoría de los líderes constitucionales, incluyendo a Camilo Torres, y restablecieron el gobierno español en Santa Fe de Bogotá. Nariño siguió preso en España.

Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (27 de noviembre de 1811)

Esta acta se creó considerando los eventos en España, como la invasión de Napoleón Bonaparte, y el derecho del pueblo a protegerse y elegir su forma de gobierno.

Los puntos más importantes de esta acta fueron:

- Crear una confederación llamada "Provincias Unidas de la Nueva Granada", que incluiría a todas las provincias que ya se consideraban independientes desde el 20 de julio de 1810. También se admitirían otras provincias por su ubicación o comercio.

- Se mantuvo la religión católica.

- Se ordenó a las provincias no reconocer al gobierno español.

- Se reconoció la independencia, igualdad y soberanía de cada provincia, garantizando la integridad de sus territorios y un gobierno republicano. Cada provincia podía elegir su gobierno, siempre que fuera popular, representativo y similar al de la Unión.

- Todas las provincias debían defender la unión, aportando recursos humanos y económicos.

- Se estableció un Congreso de la unión con uno o dos miembros de cada provincia.

- El objetivo principal de la unión era la defensa, por lo que se instó a cada provincia a armar y organizar sus ejércitos.

- El Congreso tendría poder para establecer el tesoro nacional y cobrar impuestos.

- Se respetó la posesión de tierras por parte de los indígenas, ofreciéndoles la posibilidad de educación y religión.

- Se planeó que, una vez terminada la revolución, el Congreso promovería las ciencias, las artes, la agricultura, el comercio, y mejoraría las vías de comunicación.

- Se buscaba mantener buenas relaciones con la Santa Sede para nombrar obispos.

- El Congreso también resolvería conflictos entre provincias y entre particulares.

Esta acta le dio muchas facultades al Congreso.

Constitución de la República de Tunja (9 de diciembre de 1811)

Esta Constitución, en sus primeros capítulos, habló sobre los derechos y deberes del hombre en sociedad. Se empezó a destacar la importancia de que las leyes existieran antes de aplicarse, un principio clave de un Estado de Derecho.

Otros puntos importantes fueron:

- Se declaró la independencia de la provincia de Tunja del gobierno español, pero se sujetaba a lo que decidieran las dos terceras partes de las Provincias del Nuevo Reino de Granada en un Congreso General.

- El gobierno de Tunja sería popular y representativo, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial separados.

- Se definió que sería gobernada por un Presidente Gobernador, elegido por el Congreso electoral de la provincia, y un Teniente Gobernador. También habría un senado, una cámara de Representantes, tribunales y alcaldes.

- En asuntos judiciales, el gobernador conocía los casos en primera instancia, con posibilidad de apelación.

- Los alcaldes pedáneos (locales) y ordinarios (municipales) se encargarían de la justicia en sus distritos.

- No habría cambios en los impuestos existentes.

- Todo ciudadano era considerado soldado y debía tomar las armas si era necesario.

- Se ratificó la necesidad de escuelas en cada pueblo para enseñar a leer, escribir, religión y los derechos y deberes del hombre. Se estableció la no discriminación entre diferentes grupos de personas.

- Se ratificó la existencia del congreso electoral, que se reuniría cada año para las elecciones.

Constitución del Estado de Antioquia (21 de marzo de 1812)

Esta Constitución, al igual que la de Tunja, comenzó hablando sobre los derechos del hombre y los deberes del ciudadano.

Sus puntos clave fueron:

- La forma de gobierno sería la que delegara el Congreso General de la Nueva Granada o el de las Provincias Unidas, siendo popular y representativa.

- El poder legislativo residiría en un senado y una cámara de representantes, llamada "la legislatura de Antioquía". Se elegiría un representante por cada diez mil habitantes.

- El poder ejecutivo residiría en un magistrado llamado presidente del estado de Antioquía, con dos consejeros.

- El poder judicial estaría a cargo del "Supremo Tribunal de Justicia", compuesto por cinco ministros y un fiscal.

- Se prohibió la tortura y se estableció la igualdad de penas para todos. Las formas de privar la libertad serían la prisión, el arresto y el arraigo.

- Todo ciudadano debía contribuir al tesoro público para el culto, los gastos del estado, la defensa y la administración de justicia.

- Las fuerzas armadas defenderían el Estado y mantendrían el orden. La fuerza pública debía obedecer a sus jefes.

- Se reiteró que todo ciudadano capaz de llevar armas era soldado.

- La instrucción pública mantuvo los principios de Constituciones anteriores.

- Esta Constitución se denominó federal.

Tratados del Supremo Poder Ejecutivo de Cundinamarca (18 de mayo de 1812)

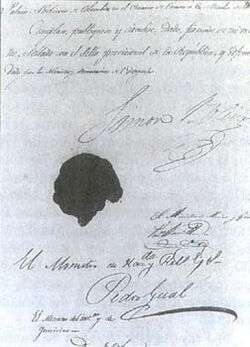

Este tratado establecía que los representantes de Cundinamarca se unirían a los de las demás provincias para instalar el congreso en el lugar que acordaran. El lugar elegido para el congreso sería independiente del Gobierno de Cundinamarca. Firmaron este tratado Antonio Nariño y otros importantes líderes.

Constitución del Estado de Cartagena de Indias (15 de junio de 1812)

Esta Constitución incluyó por primera vez un preámbulo, que hablaba de la importancia de la paz, la seguridad y el bienestar de las personas. Se mencionaba que el gobierno se formaba por la unión voluntaria de los individuos, como un pacto social para el bien común.

También se invocó a Dios como "Supremo Legislador y Árbitro del Universo" y se reconoció la religión católica como la única en el país.

- Se estableció una "Convención general de Poderes" que incluía al presidente gobernador, consejeros, senadores y miembros del poder legislativo y judicial.

- Por primera vez, se definió un procedimiento para crear y aprobar leyes.

- El poder judicial estaba formado por tribunales superiores, jueces de primera instancia y municipalidades.

- Se estableció un sistema amplio para las elecciones.

- Las fuerzas armadas mantenían los mismos principios que en otras Constituciones.

- El tesoro público se financiaba con la contribución obligatoria de los ciudadanos.

- La instrucción pública conservó los principios de Constituciones anteriores.

- Se estableció que la Constitución solo podría ser revisada por el Colegio Electoral y no antes del 18 de 1814.

Constitución de la República de Cundinamarca (18 de julio de 1812)

Esta Constitución fue una revisión de la original de 1811, ya que se consideró que la primera se había hecho muy rápido.

Algunos puntos importantes de esta Constitución fueron:

- Se habló de los derechos y deberes del hombre.

- Se defendió la religión católica como la única.

- Se estableció una república con un gobierno popular y representativo, con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial independientes. Se mantuvo el senado de censura para proteger la Constitución.

- La "Representación Nacional" estaría compuesta por los tres poderes y su presidente sería el del estado.

- El poder legislativo tendría dos cámaras: una de senadores y otra de representantes.

- Se definió el proceso para la creación y publicación de leyes.

- El poder ejecutivo estaría formado por el presidente y dos consejeros.

- El poder judicial incluía tribunales superiores, jueces de primera instancia y municipalidades.

- Se definieron las milicias (fuerzas armadas) y se mantuvieron los principios de Constituciones anteriores.

- Se conservaron los principios del tesoro público.

- La instrucción pública se definió de manera similar a Constituciones anteriores.

- Se permitió el voto a los 21 años y se establecieron elecciones primarias y secundarias.

- Se estableció lo relacionado con el colegio electoral.

Reforma del Acta Federal (23 de septiembre de 1814)

- En cuanto al poder ejecutivo, se decidió que el congreso elegiría a tres personas para dirigir la Unión, y una de ellas se renovaría cada año.

- El poder judicial: el ejecutivo, con el acuerdo del congreso, nombraría a los miembros del alto tribunal de justicia. El congreso crearía otros tribunales si fuera necesario.

- Cada provincia tendría un gobernador, nombrado por el colegio electoral, por un tiempo determinado.

- Las legislaturas provinciales: el gobierno general concentraría los asuntos de hacienda (dinero) y guerra, sin cambiar las leyes civiles y penales.

Reglamento para el ejercicio de las facultades y atribuciones (21 de octubre de 1814)

- Se estableció que el gobierno general o poder ejecutivo de las Provincias Unidas de la Nueva Granada estaría en manos de tres miembros elegidos por el congreso. Serían los jefes supremos del Estado, de las fuerzas militares y la primera autoridad en asuntos civiles, políticos y judiciales.

- Debían residir en el mismo lugar que el congreso y no podían salir del territorio sin justificar su conducta.

- Los gobiernos provinciales serían agentes del gobierno general.

- Al presidente se le daría el tratamiento de "excelencia" y a los otros miembros el de "señoría".

Constitución del Estado de Mariquita (21 de junio de 1815)

- Esta Constitución también incluyó un preámbulo.

- Consagró la declaración de derechos de los habitantes y los deberes del hombre en sociedad.

- Definió la religión católica como la única.

- Declaró la independencia de toda autoridad civil de España.

- Estableció un gobierno representativo, con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial separados e independientes.

- El ejecutivo estaría compuesto por un presidente gobernador y un teniente gobernador. También habría un cuerpo legislativo, un senado conservador, cortes de apelaciones y otros jueces.

- La legislatura tendría dos cámaras: senado y representantes.

- Se estableció el procedimiento para la creación y aprobación de leyes.

- Todo funcionario público estaría sujeto a una revisión al terminar su cargo.

- Se definió el sistema de elecciones, permitiendo votar a los ciudadanos con ciertas cualidades. Se excluía a esclavos, asalariados, vagos, personas con causas criminales pendientes, dementes y quienes compraran o vendieran votos.

- Se dedicó un título al fomento de la literatura.

- Se estableció un juramento para los funcionarios elegidos.

- La revisión de la Constitución estaría a cargo de la comisión electoral y no podría afectar sus bases principales. No habría revisión antes del 3 de marzo de 1817.

- La convención electoral elegiría a los representantes del Estado en el congreso de la Nueva Granada.

Constitución provincial de la provincia de Antioquia (10 de junio de 1815)

- Esta Constitución, al igual que otras, comenzó con los derechos del hombre y los deberes del ciudadano.

- Definió que Antioquia era parte de la república libre de la Nueva Granada y que el congreso de las Provincias Unidas era la autoridad suprema. El gobierno sería popular y representativo.

- Estableció la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

- Definió la religión católica como la única y verdadera.

- Consagró el sistema de elecciones, con primarias y secundarias.

- El poder legislativo residiría en la cámara de representantes, llamada legislatura de Antioquia. Esta cámara juzgaría a sus propios miembros, al gobernador y a otros funcionarios por violación de la Constitución o mala conducta.

- Se creó el tribunal de residencia.

- El poder ejecutivo residiría en un magistrado llamado gobernador de la provincia, elegido cada dos años sin reelección inmediata.

- También existía un teniente gobernador.

- El poder judicial estaba compuesto por el supremo tribunal de justicia y jueces de primera instancia.

- Los municipios tendrían dos alcaldes, seis regidores y un síndico procurador.

- Se elegirían dos representantes para el congreso general de las Provincias Unidas de la Nueva Granada por dos años.

- El tesoro público se financiaría con las contribuciones de los ciudadanos para el culto, los gastos del estado y la defensa. Habría un tesorero y un contador.

- Las fuerzas armadas defenderían el cuerpo político.

- La instrucción pública mantuvo sus bases estructurales.

- La cámara, por mayoría de votos, definiría posibles reformas a la Constitución.

- Se estableció la libertad de imprenta como un apoyo fundamental para un gobierno sabio y liberal.

- Se consagró el juramento para los funcionarios.

Plan de reforma o revisión de la Constitución de la provincia de Cundinamarca de 1812 (13 de julio de 1815)

- Se propuso un cuerpo legislativo con un senador por cada cincuenta mil habitantes, lo que significaría cinco miembros para una población de doscientos cincuenta mil.

- Los requisitos eran ser residente de Cundinamarca, mayor de 28 años, honesto, culto y patriota.

- El poder ejecutivo lo ejercería el gobernador, nombrado por el colegio electoral. Su misión especial sería unificar opiniones, eliminar partidos y castigar a quienes promovieran divisiones. También debía cumplir las órdenes del gobierno general en asuntos de hacienda y guerra.

- El teniente gobernador sería un juez en asuntos de gobierno, hacienda y policía, y reemplazaría al gobernador en su ausencia.

- La justicia civil y penal estaría a cargo de dos alcaldes elegidos anualmente, con un tribunal de apelaciones y un tribunal de súplicas.

Reforma del Gobierno General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (15 de noviembre de 1815)

Esta reforma se hizo porque varias provincias sugirieron que el gobierno general fuera dirigido por una sola persona.

Se estableció lo siguiente:

- El gobierno general se concentraría en una sola persona, elegida por el congreso, con el título de presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, por un período de seis meses con posibilidad de reelección. Se creó la figura del vicepresidente para reemplazar al presidente temporalmente.

- Se creó el Consejo de Estado, compuesto por el vicepresidente y los secretarios. Este consejo asesoraría al gobierno, pero sus opiniones no serían obligatorias.

Este recorrido muestra las bases del constitucionalismo colombiano y cómo se formaron las instituciones estatales actuales. Las constantes reformas durante la independencia reflejan la inexperiencia de aquellos hombres que buscaban crear un Estado independiente. También muestran el deseo de una clase educada de consolidarse en el poder de la nueva república. Muchas de las Constituciones de esa época tenían discriminación social, lo que generaría conflictos internos que persisten hasta hoy.

Gran Colombia

Congreso de Angostura (1819)

En 1819, aunque todavía bajo control español, el deseo de independencia continuó y se reactivaron las ideas constitucionales. El 15 de febrero de 1819, antes de la Batalla de Boyacá, se reunieron representantes de Venezuela, Nueva Granada (actualmente Colombia) y Quito (actualmente Ecuador) en Angostura, Venezuela. Allí se instaló el Congreso de Angostura para crear una "Ley Fundamental" (Constitución). Había pocos representantes de Quito porque aún estaba bajo control español.

Las decisiones iniciales fueron:

- La Nueva Granada fue renombrada Cundinamarca y su capital, Santa Fe, pasó a ser Bogotá. La capital de Quito sería Quito y la de Venezuela, Caracas. La capital de la Gran Colombia sería Bogotá.

- Se creó la República de Colombia, gobernada por un Presidente y un Vicepresidente que lo reemplazaría en su ausencia. (A esta Colombia se le conoce históricamente como La Gran Colombia).

- Los gobernadores de los tres Departamentos también se llamarían Vicepresidentes.

- El presidente y vicepresidente se elegirían por voto indirecto. Para empezar, el congreso eligió a Simón Bolívar como Presidente de la República y a Francisco de Paula Santander como Vicepresidente. En agosto, Bolívar continuó su campaña libertadora hacia Ecuador y Perú, dejando a Santander a cargo de la presidencia.

- A Bolívar se le dio el título de "Libertador" y su retrato se exhibiría en el congreso con el lema "Bolívar, Libertador de Colombia y padre de la Patria".

Después de las batallas del Pantano de Vargas y la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, el Congreso de Angostura declaró formalmente creada la República de Colombia.

Al final de las sesiones, el Congreso acordó reunirse de nuevo en Cúcuta en enero de 1821 para crear la nueva Constitución.

El 23 de marzo de 1820, Antonio Nariño fue liberado en España después de seis años. Él elaboró un proyecto de Constitución que presentó en Cúcuta, pero no fue tomado en cuenta.

Congreso de 1821

El Congreso elegido en Angostura se reunió en Villa del Rosario a principios de 1821.

Después de la Batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, que dio la independencia a Venezuela, y la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta, el 18 de julio se retomaron con más fuerza los trabajos constitucionales en Cúcuta para incluir las regiones recién liberadas.

El 30 de agosto de 1821 se proclamó la Constitución de 1821, que se expidió el 12 de julio. Esta se considera la primera Constitución de Colombia que estuvo vigente durante la Gran Colombia hasta su disolución en 1831. Tenía 10 capítulos y 191 artículos:

- Promulgó la liberación gradual de la esclavitud: los hijos de esclavos serían libres al cumplir 18 años. Se creó un fondo para ayudar a los esclavos liberados. Esto ocurrió 42 años antes de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos.

- Terminó con la Inquisición y realizó cambios relacionados con obispos, arzobispos y algunos bienes de la Iglesia.

- El Gobierno de Colombia se declaró popular y representativo.

- Se ratificó que estaba conformada por tres grandes departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. Estos se dividían en provincias, cantones y parroquias.

- Cada parroquia tendría una Asamblea que se reuniría cada cuatro años para elegir a los electores de los cantones.

- Estos electores formarían una Asamblea provincial que se reuniría cada cuatro años para elegir al presidente y vicepresidente de la República, al senador del Departamento y a los representantes de la provincia.

- Podían votar los mayores de 21 años que supieran leer y escribir y tuvieran cierta cantidad de dinero.

- El Congreso estaría formado por dos cámaras: el Senado y la de Representantes. Los senadores serían nombrados por ocho años y los representantes por cuatro años y medio.

- Para ser senador se requería tener 30 años, ser nacido en el país, tener propiedades o una renta anual, o ejercer una profesión liberal.

- Se elegirían cuatro senadores por Departamento.

- La Cámara de Representantes tendría un diputado por cada 30.000 habitantes.

- Para ser diputado se necesitaba tener 25 años y propiedades o una renta, o ser profesor.

- La Cámara de Representantes podía acusar al presidente, vicepresidente y ministros ante el Senado.

- Las sesiones de ambas Cámaras serían públicas. Los funcionarios públicos principales no podían ser legisladores. Los miembros gozarían de inmunidad y recibirían un sueldo.

- El Poder Ejecutivo estaba formado por un presidente y un vicepresidente, elegidos por cuatro años, sin reelección.

- Cada departamento era administrado por un intendente nombrado por el presidente y un gobernador bajo las órdenes del intendente.

- Se establecieron los cargos de ministros, consejo y tribunal supremo, y se reglamentaron sus funciones.

- El Congreso eligió a Simón Bolívar como presidente y a Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Como Bolívar estaba ausente, Santander asumió la Presidencia y Nariño la vicepresidencia.

El 24 de mayo de 1822, Quito logró su independencia en la Batalla de Pichincha. El 9 de diciembre de 1824, Perú (hoy Perú y Bolivia) logró la suya en la Batalla de Ayacucho. Perú y Bolivia nunca formaron parte de la Gran Colombia, pero comparten con Ecuador, Venezuela y Colombia el título de Países Bolivarianos por haber sido liberados por Simón Bolívar, quien es considerado el primer presidente oficial de cada una de ellas.

Separación de Ecuador y Venezuela (1830)

La separación de Venezuela y Quito (ahora Ecuador) se aceleró por las diferencias de ideas entre federalistas y centralistas. Quito no tuvo una representación real en las discusiones de la Constitución y solo se unió a la Gran Colombia en 1822. Aunque había apoyo a la Constitución de la Gran Colombia en Quito, especialmente en Guayaquil, los quiteños y venezolanos querían una Constitución federalista. Esto les permitiría tener más control y libertad regional sin imposiciones fuertes desde el centro. El ejército venezolano, en particular, quería más poder en su región.

A los militares se les había permitido votar desde la Constitución de Cúcuta, como reconocimiento a su esfuerzo en las campañas de independencia. En 1827, el congreso decidió reducir ese derecho, excluyendo a los sargentos y rangos inferiores.

En abril de 1828, representantes de los municipios se reunieron en Ocaña (Norte de Santander) para elegir un congreso constituyente que reformaría la Constitución de Cúcuta. Los santanderistas (federalistas) lograron mucha representación. El descontento de los bolivarianos fue tal que decidieron abandonar las discusiones, impidiendo que se lograra el número mínimo de asistentes para tomar decisiones. Esta incapacidad para resolver conflictos mediante el diálogo y el voto, optando por el abandono, fue un problema que afectó a los partidos políticos durante los siglos XIX y XX, causando violencia. A pesar de todo, se nombraron los miembros en las elecciones del 1 de julio de 1828.

Bolívar, deseoso de mantener unida la Gran Colombia, decidió imponer su voluntad de forma autoritaria como último recurso. En agosto de 1828, presentó una Constitución que había desarrollado, la cual incluía a Perú y Bolivia (pues Bolivia ya se había separado de Perú). Esta Constitución proponía un gobierno central fuerte y una presidencia vitalicia (de por vida) con la facultad de nombrar a su sucesor. Esto fue la chispa final para los santanderistas, quienes vieron en esta propuesta un retroceso a una monarquía e incluso intentaron asesinar a Bolívar el 25 de septiembre. Además, los líderes venezolanos desconfiaron de las intenciones de Bolívar y en noviembre de 1829 decidieron separarse de la Gran Colombia, lo cual comunicaron en la convención de enero. Bolívar finalmente renunció a su cargo durante la convención constitucional de enero de 1830 en Bogotá (también llamada el Congreso Admirable), y además, empezaba a enfermarse.

Los quiteños, al saber que Venezuela se había separado y que Bolívar se retiraba, decidieron también separarse. Así, la Gran Colombia se disolvió después de 11 años.

El descontento militar y de los grupos liberales aumentó, llevando a la autoridad del General Rafael Urdaneta. Finalmente, en Santa Marta, en diciembre de 1830, murió el libertador Simón Bolívar. El Congreso Admirable había aprobado el 5 de mayo una nueva Constitución que mantenía la unión de la Gran Colombia, pero no llegó a entrar en vigor.

Los centralistas y la iglesia comenzaron a ser conocidos como conservadores, y sus oponentes, los federalistas, como liberales.

República de la Nueva Granada

Constitución de 1832

La Constitución de 1832 de la República de la Nueva Granada fue muy importante para los territorios que antes formaban parte de la Gran Colombia. Después de que el gobierno del General Rafael Urdaneta terminara en 1831, se reunió una Convención Granadina en Bogotá. Allí, los representantes de las provincias centrales acordaron separarse de la Gran Colombia y crear un nuevo Estado llamado Estado de la Nueva Granada. El 17 de noviembre de 1831 se aprobó una Ley Fundamental que sentó las bases del nuevo gobierno. Finalmente, el 29 de febrero de 1832, la Convención Nacional aprobó la primera Constitución del nuevo Estado, que oficialmente se llamó República de la Nueva Granada a partir del 1 de marzo de 1832.

Esta Constitución estableció un gobierno republicano, popular, representativo, elegido, con cambios de líderes y responsable. Era un sistema centralista, pero con administración descentralizada. Sus principios clave incluían la división del territorio en provincias, cantones y distritos parroquiales, facilitando la justicia con distritos judiciales. Además, se estableció la libertad de vientres, lo que significaba que los hijos de esclavos nacidos después de la Constitución serían libres, un paso hacia el fin de la esclavitud.

El Congreso de la Nueva Granada tenía dos cámaras: una de senadores y otra de representantes. El poder legislativo se reunía anualmente por al menos sesenta días. Las elecciones aseguraban la rotación de poderes, con senadores por cuatro años y representantes por dos. Un avance para la época fue la garantía de la libertad de prensa, eliminando la censura previa y protegiendo el derecho a expresar ideas públicamente.

También se prohibieron los títulos de nobleza y otras distinciones heredadas, promoviendo la igualdad ante la ley sin importar la riqueza. La elección de Francisco de Paula Santander como presidente marcó el regreso a un gobierno civil y constitucional después de un período de inestabilidad. Con esta Constitución, la Nueva Granada buscaba un gobierno fuerte y centralizado para lograr estabilidad, alejándose del modelo federalista que había dividido a la Gran Colombia. Este sistema centralista enfrentaría tensiones con los deseos regionalistas, reflejando la compleja herencia de la Gran Colombia y la lucha entre conservadores y liberales en los años siguientes.

Constitución de 1843

Durante la presidencia del General Pedro Alcántara Herrán, se fortaleció el poder del presidente para mantener el orden en el país, que estaba en guerra. Se hizo una gran reforma educativa y se impuso un gobierno autoritario y centralizado en todo el territorio, lo cual fue aprovechado por el partido conservador.

Entre 1849 y 1853, el número de provincias de la Nueva Granada aumentó de 32 a 56.

Sucesos más importantes:

- Se eliminó el consejo de estado.

- Se extendió el tiempo de las sesiones del congreso.

- Se le dieron poderes especiales al presidente para nombrar gobernadores provinciales.

- Se declaró la religión católica como oficial.

Constitución de 1853

Esta fue una Constitución liberal que dio inicio al federalismo. En ella se eliminó la esclavitud, se permitió votar a todos los hombres, se estableció el voto popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado, y se dio libertad administrativa. Fue la tercera Constitución de Colombia en el siglo XIX.

Algunos de los sucesos más importantes de la Constitución de 1853 fueron:

- Se eliminó la esclavitud.

- Se unieron los conservadores con los liberales (temporalmente).

- Se extendió el derecho al voto a todos los hombres mayores de 21 años.

- Se estableció el voto popular para elegir congresistas, gobernadores y magistrados.

- Se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa.

- Hubo una separación entre el Estado y la Iglesia, y la Iglesia Católica dejó de tener personalidad jurídica.

Es importante destacar que algunos de estos avances de esta Constitución fueron revertidos en la Constitución de 1886.

Constitución de 1858

Bajo el gobierno del conservador Mariano Ospina Rodríguez, el país fue llamado oficialmente Confederación Granadina. La confederación estaba formada por ocho estados. Se dio más representación y poder a las provincias: cada estado podía tener sus propias leyes y elegir a su propio presidente.

Se eliminó la Vicepresidencia y se reemplazó por un "designado" nombrado por el congreso. El presidente y los senadores serían elegidos por cuatro años, y la cámara por dos años.

Estados Unidos de Colombia

Constitución de Rionegro (1863)

El país fue llamado oficialmente Estados Unidos de Colombia el 3 de febrero de 1863 por la Constitución de Rionegro. Esta Constitución fue creada el 8 de mayo por los liberales radicales, quienes acababan de ganar la guerra civil de 1860 a 1863.

Proclamó varias libertades importantes:

- Libertad de pensamiento (oral o escrita).

- Libertad para trabajar o crear cualquier negocio.

- Libertad de imprenta.

- Libertad para viajar por el territorio, entrar o salir de él.

- Libertad de enseñanza.

- Libertad de culto (religión).

- Libertad de asociación.

- Libertad de poseer armas y municiones.

Estableció un sistema federal con una presidencia central (presidencia de la unión) de dos años de duración, sin posibilidad de reelección inmediata. La elección del presidente de la unión era indirecta: cada uno de los nueve estados (Santander, Panamá, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Antioquía, Cundinamarca, Tolima y Cauca) elegía sus candidatos. Luego, cada estado votaba por un candidato para presidente de la unión. Ganaba el que tuviera la mayoría absoluta de votos. Si no había mayoría, el congreso lo elegía del mismo grupo de candidatos.

El 12 de mayo, cuatro días después de la Constitución, los 61 delegados eligieron a Tomás Cipriano de Mosquera para gobernar por un año, hasta el 1 de abril de 1864. Mosquera representaba las ideas liberales, mientras que los conservadores defendían las ideas religiosas, lo que generaría conflictos por muchas décadas.

Reforma de 1876

Durante el período federal, se crearon 42 nuevas Constituciones estatales. Antes de 1876, las elecciones eran casi continuas porque los estados no votaban al mismo tiempo, ni siquiera para elegir al presidente de la unión. Por eso, se hizo un cambio constitucional para que las elecciones de presidente de cada estado se hicieran al mismo tiempo. Se decidió que por cada estado, un candidato iría a voto popular por el resto de los estados del país, después de ser aprobado. El presidente electo debía asumir su cargo considerando las decisiones del congreso y la cámara de representantes.

República de Colombia

Constitución de 1886

La unión de Conservadores y Liberales moderados, que puso fin al dominio liberal y llevó al poder a Rafael Núñez, desmanteló la Constitución de Rionegro. El país fue llamado oficialmente República de Colombia. La Asamblea Constituyente estuvo formada por dos delegados de cada uno de los nueve estados.

Rafael Núñez anunció un programa nacional de Regeneración que cambió el país de un sistema federal descentralizado (con estados independientes, a veces con más poder que el propio país) a un sistema centralizado con una presidencia fuerte y única. El período presidencial cambió de dos a seis años. El presidente de la República sería elegido por el Congreso. El presidente estatal fue renombrado gobernador, y desde ese momento sería nombrado por el presidente de la República, quien también elegiría a los alcaldes de su departamento, excepto el de Bogotá, que era elegido por el presidente. Así, el presidente en turno podía tener cierto control sobre el poder ejecutivo. Además, se permitió la reelección inmediata del presidente.

La cámara, las asambleas departamentales y los concejos municipales se elegían por voto popular. El senado era elegido por las asambleas departamentales. El derecho al voto a nivel nacional se limitó a los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Esta restricción no aplicaba en las elecciones regionales. Fue propuesta para asegurar que los líderes fueran elegidos por personas que entendieran los problemas del país.

Se volvió a crear la figura del vicepresidente, cargo que ocupó inicialmente Eliseo Payán.

La religión católica se convirtió en la religión oficial y recuperó los derechos perdidos. En 1887, el presidente Núñez firmó un acuerdo con la Iglesia Católica que le devolvió esos derechos.

Este método de hacer cambios constitucionales según el partido político en el poder, sin acuerdos amplios, mejoró las diferencias entre partidos. Con las Constituciones anteriores, el país sufrió guerras civiles, pero después de esta Constitución, las guerras civiles por diferencias partidistas disminuyeron. La población siguió los patrones de los partidos, aunque Núñez propuso crear un tercer partido que uniera a liberales moderados y conservadores. Los liberales más radicales nunca aceptaron la pérdida de poder y en tres ocasiones, entre 1885 y 1895, intentaron recuperarlo con violencia. Después de una división conservadora, 44 años después de esta Constitución, en 1930, los liberales regresaron al poder.

La Constitución de 1886 estuvo vigente por más de cien años, guiando el mandato de veintitrés presidentes de la República.

Separación de Panamá (1903)

En el tratado Herrán-Hay, firmado el 22 de enero de 1903, se propuso que Colombia arrendara de por vida una franja de tierra a Estados Unidos para construir un canal en el departamento de Panamá. Según este acuerdo, Estados Unidos pagaría a Colombia 10 millones de dólares y, después de nueve años, una anualidad de 250.000 dólares. El congreso colombiano rechazó este trato por considerarlo desventajoso para el país, no solo por el dinero, sino porque ceder una franja de por vida a un país extranjero se consideró una pérdida de la soberanía nacional.

El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia con apoyo de Estados Unidos. El 6 de noviembre, Estados Unidos reconoció la soberanía de Panamá. El 11 de noviembre, Estados Unidos informó a Colombia que se opondría a que tropas colombianas intentaran recuperar Panamá. La guerra de los Mil Días había dejado a Colombia muy débil para evitar la separación. El 18 de noviembre, Estados Unidos firmó el acuerdo Hay-Bunau-Varilla con Panamá para la construcción del canal.

Según el tratado Herrán-Hay, Estados Unidos tendría derecho exclusivo por 100 años (prorrogables) para construir, mantener y operar el canal, y también a una franja de terreno de 5 km a cada lado del canal.

Reforma de 1905

En diciembre de 1904, pocos meses después de ser elegido presidente, Rafael Reyes cerró el congreso, descontento por la oposición o lentitud para aprobar sus reformas. A principios de 1905, convocó una Asamblea Nacional Constituyente formada por tres representantes de cada departamento, elegidos por los administradores departamentales.

La asamblea, mediante el acto legislativo número 5 de marzo de 1905, decidió terminar el sistema de votación mayoritaria por personas para la Cámara y las legislaturas provinciales, y eliminó el Consejo de Estado. Reyes logró que la Asamblea extendiera su período presidencial por cuatro años adicionales, de 1910 a 1914, aunque se retiró en 1909.

Reforma de 1910

Ante la inesperada salida al exilio del General Rafael Reyes el 13 de junio de 1909, el congreso eligió a su vicepresidente, el conservador General Ramón González Valencia, el 3 de agosto de 1909, para gobernar durante el año que faltaba para completar el período de seis años de Reyes.

Ramón González convocó en 1910 una Asamblea Nacional (elegida a través de los consejos municipales) para reformar la Constitución de 1886. Esta se instaló el 15 de mayo y empezó a informar los resultados el 25 de mayo. Esta importante reforma, inspirada por la Unión Republicana (un partido con principios bipartidistas, a favor de elecciones libres y tolerancia religiosa), prohibió la participación de militares en política. También estableció la elección popular directa del presidente de la república, asambleas departamentales y concejos municipales. Redujo el período presidencial de 6 a 4 años, prohibió la reelección inmediata de los presidentes, eliminó la figura del vicepresidente y la reemplazó por la de un designado elegido por el congreso. Estableció un sistema de proporciones para nombrar a los miembros de las corporaciones públicas según los votos obtenidos, asegurando un mínimo de una tercera parte para el partido minoritario (el partido opuesto). Otorgó al congreso la facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consagró el control constitucional a la Corte Suprema de Justicia y el control judicial. Así, estas reformas redujeron los poderes presidenciales.

Antes de esta reforma, el presidente era elegido por colegios electorales, y el presidente que ganaba las elecciones tenía casi todo el control, incluso para asegurar el poder en el siguiente período.

A pesar de los logros, esta reforma mantuvo restricciones para el voto: saber leer y escribir, tener una renta anual de al menos 300 pesos o tener propiedades por un valor no menor de 1000 pesos. Igualmente, se mantuvo la facultad del presidente para nombrar gobernadores (quienes a su vez nombraban alcaldes), y otros funcionarios.

No fue hasta el 27 de agosto de 1932, durante el gobierno de Olaya Herrera, que se reglamentó que el número de puestos en el congreso sería proporcional al número de votos de cada lista. Sin embargo, garantizar una tercera parte para la oposición tuvo efectos secundarios no deseados para la democracia. Durante los gobiernos conservadores, se hizo costumbre que el partido liberal abandonara el proceso electoral como protesta, sabiendo que de todas formas obtendría una tercera parte de los puestos del congreso.

Finalmente, para iniciar el período de transición, la Asamblea Nacional Constituyente hizo una excepción en la elección popular de presidentes y eligió por votación al primer presidente de la Unión Republicana, el señor Carlos Eugenio Restrepo, el 15 de julio, y también eligió al primero y segundo designado.

Reforma de 1936

Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el 1 de agosto de 1936, se realizaron varias reformas. Se amplió el derecho al voto a todos los hombres mayores de 21 años, eliminando la restricción de saber leer y escribir. Este derecho se usó por primera vez en las votaciones presidenciales de 1938, donde ganó el liberal Eduardo Santos.

A las mujeres se les concedió el derecho de ocupar la mayoría de los cargos públicos, aunque aún no eran consideradas ciudadanas para votar. Se eliminaron los privilegios para la Iglesia católica y se estableció la libertad de cultos. Se dispuso que el Gobierno podría celebrar acuerdos con la Iglesia Católica, sujetos a la aprobación del Congreso, basados en el respeto mutuo. Se consagró la libertad de enseñanza, la educación primaria gratuita en escuelas estatales y la obligatoriedad de la educación en el nivel que la ley señalara.

En economía, la reforma de 1936 introdujo la intervención del Estado, definió la propiedad como una función social con obligaciones, y estableció que el Estado debía intervenir en la educación, los conflictos sociales, las relaciones laborales y la economía para hacerla más eficiente. También definió el trabajo como una obligación social protegida por el Estado. Se puede decir que esta reforma, impulsada por López Pumarejo, sentó las bases para la construcción de un estado social.

Reforma de 1954

Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y por su sugerencia, la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) reconoció por unanimidad los derechos políticos de la mujer mediante el acto legislativo número 3 del 25 de agosto de 1954. Las mujeres ejercieron este derecho por primera vez durante el plebiscito del 1 de diciembre de 1957 para aprobar el cambio constitucional que permitiría a los dos partidos políticos tradicionales, Conservador y Liberal, establecer el Frente Nacional.

Tres intentos de reconocer el derecho al voto a la mujer habían fallado antes: el primero en 1934 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el segundo en 1944 con una propuesta de Alberto Lleras Camargo, y el tercero en 1948 con una propuesta de Alfonso Romero Aguirre.

Reforma de 1957

La Junta Militar temporal que sucedió a Rojas Pinilla, y por acuerdo de los partidos políticos tradicionales, autorizó en octubre de 1957 un plebiscito (votación popular) de reforma constitucional. El objetivo era fijar la igualdad de los partidos para resolver los problemas del país. Este acuerdo y el período correspondiente se llamó el Frente Nacional.

El plebiscito del 1 de diciembre de 1957 aprobó, con casi el 94% de votos a favor, la reforma constitucional para la igualdad entre los dos partidos políticos tradicionales (liberal y conservador) en las Corporaciones Públicas por un período de 12 años. También determinó que las elecciones para Presidente de la República, Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales se realizarían en el primer semestre de 1958.

Reforma de 1958

El primer Congreso elegido popularmente dentro del Frente Nacional hizo un cambio constitucional para extender el período del Frente Nacional de 12 a 16 años. También decidió que el primer presidente sería liberal y no conservador, como se había acordado antes.

Reforma de 1968

Aunque el Frente Nacional terminaría en 1974, las reformas constitucionales para preparar la transición comenzaron en 1968 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el penúltimo presidente del Frente Nacional.

Para regular la competencia electoral entre partidos, las reformas buscaron eliminar el reparto de puestos por mitades. Se estableció que, a partir de 1970 para Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, y a partir de 1974 para Senado y Cámara de Representantes, se aplicaría el sistema de cociente electoral para asegurar la representación proporcional de los partidos políticos. También se incluyeron medidas para reconocer partidos minoritarios.

En otras áreas de la Constitución, las reformas necesarias se pospusieron, en algunos casos indefinidamente. Por ejemplo, el artículo 120 mantuvo "La participación justa y equitativa del segundo partido en votación", lo que limitaba la participación de partidos minoritarios. Además, el artículo 17 dispuso que todos los cargos de libre nombramiento y remoción se mantendrían solo para Liberales y Conservadores hasta 1978.

Se estableció que futuras reformas a la Constitución podrían ser realizadas por el congreso, siempre que fueran aprobadas por la mayoría absoluta (dos tercios) de todos los miembros del Senado y la Cámara votando en dos sesiones legislativas ordinarias consecutivas.

Reforma de 1986

Durante el gobierno de Belisario Betancur, se estableció la elección popular de alcaldes el 21 de noviembre de 1986. Esto buscaba reducir o eliminar el control central de los partidos sobre sus nominaciones y ampliar la democracia regional.

Constitución de 1991

La Constitución de 1991 es conocida como la "Constitución de los Derechos". Reconoce y protege no solo los derechos fundamentales (como los de la Revolución Francesa, por los que luchó Antonio Nariño), sino también los derechos económicos y sociales, propios de un Estado Social de Derecho (consagrado en el artículo 1). Además, incluye derechos colectivos o de tercera generación, como la moralidad pública, la libre competencia económica y el derecho a un ambiente sano. También crea mecanismos para asegurar y proteger estos derechos, como la Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento y las Acciones Populares y de Grupo.

A partir de un movimiento estudiantil en 1989, se convocó en 1990 una Asamblea Nacional Constituyente elegida por voto popular directo. Esta asamblea promulgó en Bogotá en 1991 la Constitución Política de Colombia de 1991. En ella se mantuvo la denominación de República de Colombia.

Durante las negociaciones de paz con diferentes grupos armados en el gobierno de Virgilio Barco, el grupo M-19 insistió en que uno de los requisitos principales para dejar las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución. La Constitución de ese momento no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos además de los dos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional, los estudiantes, especialmente los universitarios, decidieron impulsar un movimiento nacional. Propusieron que la gente incluyera una Séptima papeleta en las votaciones para presidente, pidiendo al ejecutivo que formara una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta fue aceptada, y más del 50% de los votantes incluyeron la "Séptima Papeleta". Así, el gobierno de César Gaviria se vio obligado a cumplir con el mandato popular. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un cambio sin precedentes: no solo se logró un cambio constitucional, sino que el grupo M-19 entregó las armas y se integró a la vida política nacional, y se garantizó la representación de las comunidades indígenas en el Congreso.

Reforma del 2004

En el año 2004, el gobierno de Álvaro Uribe impulsó en el Congreso una reforma constitucional para permitir la elección del Presidente de la República hasta por dos períodos (artículo 197 de la Constitución Política de Colombia). La reforma, contenida en el acto legislativo 2 de 2004, fue revisada por la Corte Constitucional, que la declaró válida en 2005. El primer presidente reelegido bajo esta reforma fue el mismo Álvaro Uribe Vélez en las elecciones del 28 de mayo de 2006, donde obtuvo el 62.1% de los votos, sin necesidad de una segunda vuelta. Le siguió Carlos Gaviria Díaz, candidato del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda, quien logró el 22%. La abstención (gente que no votó) fue del 53.53%.

El hecho de que Uribe y Gaviria pertenecieran a partidos independientes, es decir, diferentes a los tradicionales Liberal y Conservador, marcó una época importante de cambio en la historia de Colombia. Algunos medios de comunicación incluso anunciaron que el bipartidismo (el dominio de dos partidos) había sido muy afectado.

También se destacó la madurez del proceso electoral en ese momento, que había ganado la confianza de la población y de los partidos oponentes. La Registraduría Nacional también fue elogiada por la rapidez en la entrega de los resultados electorales. Por ejemplo, los colombianos en el exterior que escuchaban la radio por Internet conocieron los resultados del 85% de las mesas en menos de dos horas después del cierre de las urnas.