Gaspar Yanga para niños

Datos para niños Gaspar Yanga |

||

|---|---|---|

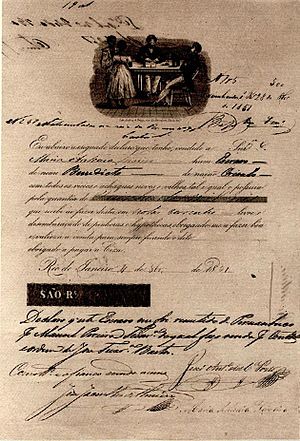

Escultura de Yanga en localidad veracruzana del mismo nombre.

|

||

| Información personal | ||

| Nacimiento | 15 de mayo de 1545jul. Gabón |

|

| Fallecimiento | 1618 | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Líder comunitario y militante de la resistencia | |

Gaspar Yanga (nacido alrededor de 1545 y fallecido en 1618), conocido simplemente como Yanga o Nyanga, fue un importante líder en la lucha por la libertad en lo que hoy es México. Su historia se desarrolla durante los primeros años de la presencia española en la región.

Se cree que Yanga era parte de una familia real en Gabón, África. Llegó a ser el líder de un grupo de personas que buscaban su libertad en una zona de Veracruz, alrededor del año 1610.

Yanga y su gente se refugiaron en las montañas, que eran difíciles de alcanzar. Allí construyeron el primer pueblo libre de América, al que llamaron San Lorenzo de los Negros. Al principio, era un grupo pequeño. Yanga vivió como fugitivo por más de 30 años, obteniendo alimento de la caza y, a veces, de caravanas que transportaban mercancías a Veracruz.

En 1609, el gobierno español decidió intentar detener a esta comunidad. Sin embargo, Yanga y su gente lucharon por su emancipación y lograron fundar San Lorenzo de los Negros oficialmente el 10 de agosto de ese mismo año.

Contenido

- La historia de Yanga y la búsqueda de libertad

- La rebelión de Yanga: Un desafío a la autoridad

- El enfrentamiento y la negociación de la paz

- Negociar la paz: Más detalles

- Las dificultades después de la libertad

- Yanga en la historia de México

- Otros pueblos libres en América

- Símbolos históricos y el legado de Yanga

- Véase también

La historia de Yanga y la búsqueda de libertad

¿Por qué llegaron personas de África a América?

Durante el período de la Conquista y el virreinato (entre 1519 y 1810), muchas personas de África fueron traídas al continente americano. Su propósito principal era trabajar en las plantaciones de azúcar. La mayoría venía de África, aunque algunos también llegaron de islas del Pacífico.

La Corona Española tenía reglas sobre cuántos hombres y mujeres debían ser traídos. Los barcos solían llevar dos tercios de hombres y un tercio de mujeres.

¿Dónde trabajaban estas personas?

Los primeros lugares autorizados para la llegada de estas personas fueron los puertos de la Villa Rica de la Vera Cruz, y más tarde Tuxpan y Campeche en el Golfo de México. Aunque muchos trabajaban en haciendas azucareras, también realizaban otras tareas en la zona de Orizaba. Los españoles notaron que estas personas tenían una gran resistencia al clima tropical. Por ello, la Corona autorizó la llegada de más personas para satisfacer las necesidades de trabajo en la Nueva España.

¿Qué eran los cimarrones?

Las difíciles condiciones a las que eran sometidas estas personas las llevaron a buscar la libertad de diversas maneras. Algunas veces, se rebelaban con armas, intentaban tomar el control o, lo más común, escapaban. Aquellos que lograban escapar eran llamados cimarrones.

Los cimarrones construían sus propios asentamientos para vivir, conocidos como palenques, mocambos o quilombos en sus idiomas. Escapar era considerado un delito grave, ya que se les veía como propiedad de sus dueños. Esta búsqueda de libertad continuó por casi trescientos años, hasta que se declaró la libertad en 1810.

Con el tiempo, se crearon ideas equivocadas sobre los cimarrones, presentándolos como personas salvajes o indomables.

¿De dónde venía Yanga?

Se sabe poco sobre el origen exacto de Yanga. Fue capturado en la región de los abron o "brong de Atabubu", también llamados "bono" de Brong-Ahafo, en lo que pudo ser parte del antiguo Imperio de Ghana. Fue llevado a Cabo Verde, un importante centro de comercio, y luego desembarcó en 1579 en la antigua Veracruz. Desde allí, fue llevado a trabajar en una de las fincas azucareras de la provincia.

Se le describía como un hombre alto, fuerte e inteligente, que hablaba bien el español. Pronto escapó de sus dueños y, durante treinta años, lideró la lucha por la libertad de los cimarrones.

El movimiento por la libertad liderado por Yanga comenzó en 1537, con las primeras fugas de cimarrones. Las autoridades españolas perseguían a estas personas, y cualquier excusa podía llevar a su ejecución. Muchos cimarrones huyeron por el Istmo de Tehuantepec hacia lugares lejanos como Perú.

La rebelión de Yanga: Un desafío a la autoridad

Según la historiadora Adriana Naveda, Yanga escapó de su dueño alrededor del año 1570. Se refugió cerca de lo que hoy es la ciudad de Córdoba y comenzó a liderar un grupo de cimarrones que creció con el tiempo. Aunque no se sabe todo sobre cómo se desarrolló su movimiento, para 1609 el grupo ya tenía más de quinientos hombres. Esto generó rumores de una gran revuelta.

Durante el gobierno del virrey Luis de Velasco, aumentaron las advertencias sobre un posible levantamiento. Se decía que los fugitivos planeaban atacar a los españoles y nombrar a un cimarrón como rey. Al principio, el virrey no le dio mucha importancia. Sin embargo, el peligro se hizo evidente cuando el grupo de Yanga comenzó a saquear las haciendas de la región. Muchos historiadores creen que estos asentamientos estaban en los alrededores del Cofre de Perote, la Sierra de Zongolica y la zona de Omealca, en el actual estado de Veracruz.

Los cimarrones de Yanga no solo saqueaban haciendas para sobrevivir, sino que también asaltaban la ruta México-Veracruz. Este camino era vital para conectar el principal puerto del Golfo con la capital de la Nueva España. Estos ataques preocuparon a las autoridades, ya que la ruta era crucial para la economía.

Esto llevó al virrey a enviar tropas para someter al grupo. Sin embargo, los fugitivos lograron defenderse varias veces, ya que sus refugios eran de difícil acceso. Esta rebelión fue diferente a otras, pues causó muchas pérdidas y desestabilizó la economía del virreinato. El puerto de Veracruz fue el más afectado, lo que hizo que la lucha contra los cimarrones fuera muy costosa y difícil de ganar para los españoles.

En 1609, se extendió la noticia de que los cimarrones planeaban coronar a Yanga como su líder. El virrey tomó medidas drásticas. Años después, se rumoreaba que muchos cimarrones habían sido derrotados y sus cuerpos exhibidos en los caminos principales como advertencia.

La población de origen africano en el siglo XVI era de aproximadamente 20,569 personas. Debido a la necesidad de mano de obra, los envíos aumentaron. Para 1646, había cerca de 168,000 personas de origen africano en la Nueva España.

El enfrentamiento y la negociación de la paz

El ataque español y la resistencia de Yanga

En el siglo XVI, la Corona española envió un grupo de soldados, incluyendo indígenas, criollos y mestizos, así como algunas personas de origen africano, para "pacificar" la zona de los rebeldes en 1609. El sacerdote jesuita Juan Florencio Laurencio escribió sobre este "Alzamiento de los Negros" a la Corona.

Las tropas españolas que salieron de Puebla en enero de 1609 eran unas 550. Yanga, que ya llevaba treinta años como fugitivo y era mayor, era el líder en las montañas de Orizaba. Él decía que si no hubiera sido forzado a trabajar, habría sido rey en su país. Su segundo al mando era otro cimarrón llamado Francisco de la Matosa. Para sobrevivir, asaltaban carruajes y viajeros, y hacían incursiones en las haciendas cercanas. Con el tiempo, también se dedicaron a la agricultura y la cría de aves.

Las tropas españolas ganaron algunas batallas, lo que hizo que los cimarrones se escondieran más en la selva. Sin embargo, las victorias de los rebeldes fueron más frecuentes que sus derrotas. Pasaron muchos años antes de que la Corona aceptara que los cimarrones no regresarían a la situación anterior, y finalmente se vieron obligados a aceptar sus demandas.

Los cimarrones que se enfrentaban a los españoles eran unos 100 con armas de fuego y 400 más con piedras, machetes, arcos y flechas. Estas tropas eran dirigidas por Francisco de la Matosa, de origen angoleño. Yanga, que era anciano, decidió usar el conocimiento de su gente sobre el terreno para resistir a los españoles. Su objetivo era causarles suficientes bajas para obligarlos a negociar.

¿Cómo se logró la paz?

Cuando las tropas españolas se acercaron, Yanga envió una propuesta de paz a través de un español capturado. Yanga pedía un acuerdo para terminar con los conflictos: solicitaba un área independiente para su comunidad. A cambio, ofrecía pagar un tributo y ayudar a los españoles si eran atacados. También sugirió que esta área devolvería a cualquier persona que escapara y buscara refugio allí. Esta última concesión era importante para calmar las preocupaciones de los dueños de tierras en la región.

Los españoles rechazaron los términos, y se produjo una batalla con muchas pérdidas para ambos lados. Los españoles avanzaron e incendiaron el asentamiento de Yanga. Sin embargo, la gente huyó a los alrededores, que eran terrenos difíciles, impidiendo una victoria definitiva para los españoles. Al no poder ganar por completo, los españoles aceptaron negociar. Finalmente, se acordaron los términos de Yanga, con la condición adicional de que solo los sacerdotes franciscanos atenderían a la gente, y se le concedió a la familia de Yanga el derecho a gobernar en esa nueva área.

En 1618, la Corona española aceptó los acuerdos. Las personas que habían buscado su libertad se establecieron primero en un lugar llamado Las Palmillas. A medida que la comunidad creció, pidieron un terreno más grande, que les fue concedido años después. En 1630, establecieron el primer pueblo libre del continente americano, llamado "El pueblo Libre de San Lorenzo de los Negros", cerca de Córdoba, Veracruz. Tiempo después, el nombre se cambió a Yanga en honor al líder.

Durante el período colonial, las poblaciones indígenas y las de San Lorenzo convivieron, aunque con algunos problemas. Los españoles continuaron invadiendo el pueblo y quemando las propiedades de los habitantes, como los trapiches azucareros. Esto se debía a que la sociedad de San Lorenzo se volvió muy productiva y competía económicamente con la sociedad colonial española. A pesar de las leyes contra la población de origen africano, hubo una alianza entre indígenas y personas de origen africano, confirmada por matrimonios. Para los siglos XVIII y XIX, la población de San Lorenzo ya era mayormente mestiza. En 1930, el pueblo de San Lorenzo cambió su nombre a Yanga, como se le conoce hoy.

La historia de la rebelión de Yanga se difundió por toda la Nueva España, inspirando otras búsquedas de libertad. En 1612, para calmar a los rebeldes, ocurrió un triste evento conocido como La conjuración de los negros, descrito por el historiador Domingo Francisco de San Antón Muñón. En este evento, 35 personas de origen africano fueron ejecutadas. A pesar de esto, la lucha por la libertad continuó.

Negociar la paz: Más detalles

Como la situación se volvió más compleja y arriesgada, el virrey Velasco ofreció un acuerdo escrito a los fugitivos, dándoles la paz y permitiéndoles vivir en los territorios que ocupaban. Anteriormente, Yanga había enviado una solicitud con once puntos. Estos incluían la libertad de todos los que vivían en su asentamiento antes de 1608, la creación de un pueblo legítimo gobernado por él y sus descendientes, la exclusión de los españoles de ese pueblo (excepto los días de mercado) y una iglesia. A cambio, prometía vivir en paz, devolver a futuros fugitivos a sus dueños y ofrecer ayuda militar al virreinato cuando fuera necesario.

Sin embargo, como las autoridades tardaron en responder, los cimarrones reanudaron los ataques a las haciendas y al camino real. Por ello, en 1618, se fundó la villa de Córdoba (hoy ciudad de Córdoba), que funcionó como una frontera para capturar y controlar a los cimarrones. Mientras se fundaba Córdoba, las tropas atacaron constantemente a los cimarrones.

Dadas estas condiciones y el alto costo de la guerra, el virrey Diego Fernández de Córdoba aceptó los términos de Yanga. Las condiciones eran que pagaran un tributo anual y que un sacerdote celebrara misas regularmente. Así, en 1618, las autoridades decidieron crear el pueblo de personas libres de San Lorenzo.

Las dificultades después de la libertad

A pesar de los acuerdos, la situación siguió siendo complicada. Los términos no estaban del todo claros, y el problema se extendió hasta 1630. En ese año, el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralvo, fundó oficialmente el pueblo de San Lorenzo de Cerralvo.

Hasta entonces, las personas que habían escapado pudieron establecerse en la zona baja del monte de Totutla, cerca de Córdoba. Sin embargo, en esas tierras no se podía sembrar ni criar animales. Por ello, en 1654, los líderes del pueblo pidieron permiso para trasladar el asentamiento. El 30 de diciembre de 1654 se les concedió la licencia, y en enero del año siguiente, el pueblo se mudó a otro lugar.

De esta manera, muchas de las personas libres se encontraron en una nueva situación de dependencia económica, similar a la de los indígenas nahuas de la región. Esto significa que no fue fácil para estas personas disfrutar plenamente de la libertad por la que habían luchado.

Finalmente, para 1746, San Lorenzo era un pueblo habitado por unas setenta familias de personas libres, a pesar de sus condiciones de vida limitadas. Los datos sobre lo que ocurrió después son escasos, por lo que es difícil saber cómo lograron sobrevivir a las adversidades para obtener mejores condiciones de vida.

Yanga en la historia de México

¿Por qué Yanga es un héroe?

La historia de la población de origen africano en México aún no es muy conocida. Aunque muchos investigadores han trabajado para difundirla, todavía hay mucho por descubrir sobre sus contribuciones a la cultura de México. La historia del municipio de Yanga en el estado de Veracruz es un ejemplo de resistencia y de la capacidad de los grupos sociales para tomar sus propias decisiones frente al sistema virreinal.

Se dice que Yanga es el "primer municipio libre de América" debido a su temprana fundación a principios del siglo XVII. Esto ocurrió doscientos años antes de la independencia de México, gracias a un cimarrón de origen africano. Esta labor de "liberación" ha llevado a que algunos grupos identifiquen a Yanga como un gran representante de la herencia africana. El nombre del municipio ha cambiado con el tiempo: primero San Lorenzo de los Negros, luego San Lorenzo de Cerralvo y finalmente Yanga, en honor a su fundador: Nyanga.

En Veracruz, como en otras partes de América, la fuga de cimarrones fue una forma constante de resistencia contra las autoridades españolas para conseguir la libertad. A veces, estas fugas eran individuales, pero otras veces eran colectivas, dando lugar a asentamientos de personas fugitivas, llamados "palenques" en la Nueva España. Estos palenques lograron sobrevivir junto a la sociedad virreinal, hasta que el sistema los controló por completo. Tal fue el caso de Yanga.

Cinco décadas después de la independencia mexicana, Gaspar Yanga fue nombrado héroe nacional de México gracias al trabajo de Vicente Riva Palacio. Riva Palacio, nieto de Vicente Guerrero (un presidente de México con herencia mestiza), fue historiador, novelista, general militar y alcalde de la Ciudad de México.

A finales de la década de 1860, Riva Palacio encontró en los archivos de la Santa Inquisición notas sobre Yanga y las expediciones en su contra. Publicó estos hallazgos en cinco volúmenes titulados México a través de los siglos. Estos volúmenes aún existen y hablan de diferentes personajes que buscaron su libertad del dominio español, comenzando por Yanga. De su investigación surgió la historia que hizo pública en una antología en 1870 y como folleto en 1873. Otros han escrito sobre Yanga, pero nadie ha logrado capturar la imagen de los orgullosos fugitivos que no serían derrotados como lo hizo Riva Palacio.

Otros pueblos libres en América

La historia de Yanga genera un debate sobre cuáles fueron los primeros pueblos libres antes de los procesos de Independencia en América. Existe la idea de que Yanga es el primer pueblo libre del continente, tomando el 10 de agosto de 1609 como su fecha de fundación. Sin embargo, al analizar su proceso, queda claro que esa fecha es solo el inicio de un largo camino que no resultó en una libertad política completa.

La obtención de derechos para la población de origen africano en la región no impidió que la legislación española regulara sus actividades comerciales, políticas y sociales. Así, hubo otros casos similares que también se consideran los primeros pueblos libres de América. Un ejemplo es San Basilio de Palenque, Colombia, cuyo proceso comenzó en 1605. El líder cimarrón Benkos Biohó firmó un tratado de paz con las autoridades de Cartagena de Indias para que él y su grupo fueran reconocidos como una población libre. Sin embargo, este acuerdo no se concretó porque Benkos fue traicionado y ejecutado. A pesar de esto, el proceso continuó con Domingo Criollo, quien finalmente obtuvo el reconocimiento de su libertad y el derecho a vivir en un territorio delimitado y autónomo. El acuerdo se logró hasta 1713, más de cien años después, con la fundación del palenque de San Miguel Arcángel, que luego se convirtió en San Basilio de Palenque.

A diferencia de San Lorenzo de los Negros, San Basilio no perdió el título de palenque y lo mantiene hasta la fecha. El término palenque, según la investigadora María Cristina Navarrete, viene de la empalizada con la que los cimarrones rodeaban el poblado a modo de fortaleza. Desde allí se organizaban para enfrentarse a las tropas que los perseguían. En el contexto virreinal, vivir en un palenque significaba vivir en secreto, sin reconocer la autoridad ni respetar las leyes establecidas.

Para el gobierno español, los palenques representaban un riesgo para la estabilidad económica y social. Por ello, su destrucción y sometimiento eran la mejor ofensiva contra los cimarrones. Sin embargo, casos como los de San Lorenzo de los Negros y San Basilio de Palenque representaron un peligro tan grande que los virreinatos finalmente tuvieron que aceptarlos, reconocerlos y permitirles vivir en libertad.

Los virreinatos eran sociedades con diferentes privilegios según el origen étnico. Esto llevó a un entorno histórico de negociación, donde cada grupo social tuvo que ceder para obtener o mantener sus logros sociales.

La autoridad española buscó que la autonomía ganada por los grupos mestizos de origen africano fuera lo más limitada posible. Querían que los cimarrones se sintieran súbditos del reino. De igual forma, las poblaciones de personas libres de origen africano se organizaron administrativamente según la legislación española, siguiendo los códigos ya establecidos para los pueblos indígenas, donde la evangelización fue un factor importante.

Lo importante es que pueblos como San Lorenzo de los Negros y San Basilio de Palenque se fundaron dentro del marco de la autoridad virreinal. Mucho antes de ellos, ya habían existido otros pueblos libres y autónomos, como el quilombo dos Palmares en Brasil (1580-1710) o el palenque de la Ramada en Colombia (1529), pero fueron eliminados por no querer someterse.

Por ello, cuando hablamos del primer pueblo libre de América, debemos pensar en el primero que vivió con autonomía y bajo el reconocimiento oficial del sistema virreinal, lo que no siempre significa una libertad total en términos políticos o de organización social.

Símbolos históricos y el legado de Yanga

Más allá de la fundación de Yanga, la figura del cimarrón Nyanga es un fuerte símbolo de lucha y resistencia para la historia de la población de origen africano. Actualmente, es un símbolo para muchas organizaciones y movimientos que reivindican la figura de Nyanga junto a otros cimarrones en América. Sus acciones lograron desafiar a las autoridades de la Nueva España. Aunque, como señala el historiador Juan Manuel de la Serna, los cimarrones nunca buscaron cambiar todo el sistema virreinal, sino incorporarse a la cultura europea dominante.

Esto fue conveniente para la clase política española, ya que así se integró a estas personas en una dinámica económica, social y política útil para la Corona. Sin embargo, las jerarquías étnicas y raciales siguieron siendo fuertes barreras para la inclusión social de los grupos mestizos de origen africano en esa época.

Difundir las contribuciones de la población de origen africano en la historia nacional significa valorar su aporte en la construcción de una identidad colectiva. También implica crear un entorno social donde el reconocimiento de las diferencias —étnicas y culturales— sea la base de una sociedad más inclusiva y diversa.

Existe un mural dedicado a los héroes de México en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Es quizás el único a nivel nacional que muestra la contribución de la "Tercera Raíz" en México. Este mural se titula "Canto a los Héroes", y entre ellos se encuentra Yanga, detrás de Sor Juana Inés de la Cruz y Cuauhtémoc. Fue pintado por el muralista José Gordillo en 1952.

|

Véase también

En inglés: Gaspar Yanga Facts for Kids

En inglés: Gaspar Yanga Facts for Kids