La Vereda para niños

Datos para niños La Vereda |

||

|---|---|---|

| asentamiento, despoblado y entidad singular de población | ||

|

||

| Ubicación de La Vereda en España | ||

| Ubicación de La Vereda en la provincia de Guadalajara | ||

| País | ||

| • Com. autónoma | ||

| • Provincia | ||

| • Comarca | Serranía de Guadalajara | |

| • Partido judicial | Guadalajara | |

| • Municipio | Campillo de Ranas | |

| Ubicación | 41°01′16″N 3°20′43″O / 41.021, -3.34522 | |

| • Altitud | 1080 m | |

| Población | 3 hab. (INE 2016) | |

| Gentilicio | Veredano-a y veredés | |

| Código postal | 19224 | |

| Patrón | San Pedro | |

| Patrona | Inmaculada Concepción de Nuestra Señora | |

La Vereda es un pueblo deshabitado que se encuentra en el municipio de Campillo de Ranas, en la provincia de Guadalajara, España. Está ubicado en la sierra de Ayllón.

Antiguamente, La Vereda formaba parte de un grupo de aldeas llamado el concejo de El Vado. Este grupo incluía también a Matallana y al propio El Vado. En 1972, el concejo de El Vado se unió al municipio de Campillo de Ranas. Esto ocurrió porque la mayor parte de su territorio fue expropiado por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Desde 1983, La Vereda es propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Contenido

Geografía de La Vereda

La Vereda se sitúa en el centro de la sierra de Ayllón, una zona con muchas montañas y valles.

Montañas y Valles Cercanos

Alrededor de La Vereda, hay picos importantes como el pico de la Tornera (1865 metros) y el pico de la Centenera (1809 metros). También se encuentran la Cabeza del Pajarejo (1468 metros) y el cerro del Otero (1589 metros). La Vereda está a una altura de 1080 metros sobre el nivel del mar.

Ríos y Arroyos de la Zona

En esta región, el río Jarama es muy importante. Es un afluente principal del río Tajo. También hay varios arroyos como el Vallosera, del Cerezo y del Tejoso. Todos estos arroyos fluyen por valles y barrancos estrechos.

Tipos de Rocas y Suelos

Geológicamente, esta área es rica en rocas como gneises, pizarras, micacitas y cuarcitas. Los gneises y micacitas forman suelos profundos donde crecen robles, y a veces hayas y abedules.

Los suelos de pizarra están muy erosionados y en ellos crecen arbustos como jaras y brezos. Las rocas de la zona, como el gneis y la pizarra, se usaron para construir las casas de la arquitectura negra de la región.

Vegetación y Bosques

La vegetación de La Vereda incluye bosques de robles melojos y grandes encinas. También hay muchas repoblaciones de pinos, como el pino silvestre y el pino laricio. Cerca de los ríos y arroyos, hay árboles de ribera como fresnos, olmos y chopos. El paisaje se completa con grandes extensiones de jaras, brezos y tomillos, junto con prados.

Origen del Nombre de La Vereda

El nombre de La Vereda y otros lugares cercanos reflejan el paisaje natural. Por ejemplo, "El Vado" y "La Vereda" se refieren a pasos naturales en la sierra. "Matallana" significa bosque en una zona llana.

Otros nombres de lugares cuentan historias o describen características. Por ejemplo, "el collado del Hontanar" se refiere a un lugar con un manantial. "Los huertos de los Chortales" también indica la presencia de manantiales.

Historia de La Vereda

La historia de esta región montañosa siempre ha estado marcada por su aislamiento natural.

Tiempos Antiguos

La zona estuvo habitada desde tiempos muy antiguos, antes de la llegada de los romanos. Se han encontrado restos del paleolítico en cuevas de Matallana y La Vereda. Ni los cambios en el Imperio romano ni la llegada de los visigodos alteraron mucho la poca población de estas tierras. Con la llegada de los andalusíes, comenzó una pequeña repoblación con gente bereber, que se dedicaba al pastoreo.

La Edad Media

Durante siglos, esta zona fue una frontera entre el Reino de Castilla y Al-Ándalus. No hubo grandes cambios en la población. En esta época, ya existían rebaños de ganado que se movían de un lugar a otro, una práctica llamada trasterminancia. La ganadería era la actividad económica principal, junto con una agricultura de subsistencia (cultivar solo para comer). También se empezó a trabajar la tierra para la agricultura, cortando árboles para aumentar las zonas de cultivo y pastoreo.

En el siglo XI, Alfonso VI conquistó estas tierras para la Corona de Castilla. Así comenzó un periodo de repoblación con cristianos, principalmente de Castilla, León, Galicia y Asturias. Cerca de allí, se fundó el monasterio de Bonaval. En 1164, Alfonso VIII lo entregó a una comunidad de monjes para que sirviera de protección.

Hasta el siglo XIII, la zona se repobló intensamente. La Vereda pasó a formar parte de la comunidad de villa y tierra de Sepúlveda. En 1278, El Vado obtuvo su propio territorio, incluyendo a Matallana y La Vereda.

Desde el siglo XII, El Vado fue importante como lugar de paso del río Jarama, con un puente que conectaba los caminos de ganado del norte hacia el sur, pasando por La Vereda y Matallana. Con la creación del Concejo de la Mesta en el siglo XIII, la importancia de la zona como paso de ganado aumentó. Aquí pasaban las cañadas reales que iban de Soria a Extremadura.

En 1373, este territorio fue donado a Pedro González de Mendoza. Más tarde, pasó a su hijo Diego Hurtado de Mendoza, quien lo incluyó en un mayorazgo (un tipo de herencia) para su familia. Así, La Vereda y sus alrededores permanecieron bajo el control de la familia Mendoza hasta el fin del feudalismo.

El Siglo XIX

Las desamortizaciones (cuando el Estado vendía propiedades de la Iglesia o de los municipios) causaron problemas entre los habitantes de El Cardoso, Colmenar y El Vado. El marqués de Montesclaros se apropió de montes y pastos comunales. Aunque documentos antiguos decían que el marqués no tenía propiedades allí, los vecinos tuvieron que llegar a un acuerdo con él en 1857. A pesar de esto, los conflictos continuaron cuando el marqués vendió esas tierras en 1862.

En 1921, los 54 vecinos de El Vado, La Vereda y Matallana compraron juntos tres grandes fincas que rodeaban los pueblos. Estas fincas eran antiguas tierras comunales que se habían convertido en propiedad privada después de las desamortizaciones.

El aumento lento de la población en estos siglos llevó a la transformación de la sierra. Se aprovechó mucho la madera y el ganado. Esto hizo que los bosques se redujeran para crear tierras de cultivo y pastos. Estas actividades económicas muestran que La Vereda y Matallana eran pueblos importantes. En 1759, debido al aumento de población, se amplió la antigua ermita de La Vereda, que ya existía en 1544.

El Siglo XX

La población de la zona se mantuvo estable hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando comenzó la emigración. La vida era dura y la economía tradicional estaba terminando. Después de la Guerra Civil de 1936, que causó mucha destrucción, se reanudó la construcción del embalse del Vado. Este embalse, construido en la primera mitad del siglo XX para dar agua a Madrid, causó la desaparición de los pueblos. En 1954, El Vado quedó bajo el agua, excepto la iglesia y el cementerio.

Con la desaparición de El Vado, el Ayuntamiento se trasladó a La Vereda en 1950. Los vecinos construyeron en La Vereda nuevos edificios públicos como la casa del secretario, escuelas, una fragua y un molino.

La inundación también cortó la carretera que conectaba La Vereda y Matallana con el exterior. Sin accesos, sin servicios médicos, electricidad ni agua corriente, y con menos terrenos para el ganado, la emigración aumentó en los años 1960. En 1972, todo el territorio de La Vereda, Matallana y El Vado fue expropiado. La despoblación fue inevitable.

En 1976, un grupo de arquitectos de Guadalajara y Madrid impidió que ICONA demoliera todos los edificios de La Vereda y Matallana. Así, lograron preservar estos pueblos. Entre 2008 y 2010, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha permitió a la Asociación Cultural La Vereda usar los pastos y cultivos, así como los edificios y terrenos del pueblo.

En 1988, los antiguos vecinos de La Vereda, Matallana y El Vado fundaron la Asociación Cultural Hijos de La Vereda. Su objetivo es mantener y recuperar sus tradiciones. También defienden su derecho a recuperar las fincas que les fueron expropiadas.

El 24 de junio de 2007, después de las obras de restauración, la iglesia de la Inmaculada Concepción de La Vereda se reabrió al culto.

Demografía

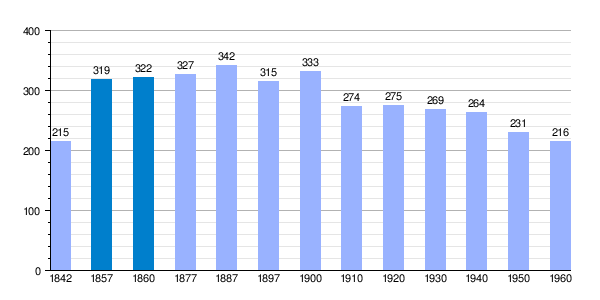

| Gráfica de evolución demográfica de La Vereda entre 1842 y 1960 |

|

|

Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEn estos censos se denominaba El Vado(*) Este censo de 1970 cita el municipio "sin habitantes": 1842, 1857, 1860, 1877, 1887, 1897, 1900, 1910, 1920, 1930 y 1940 |

Arquitectura de La Vereda

La arquitectura principal en La Vereda es la llamada arquitectura negra. Es la forma tradicional de construir en el noroeste de la provincia de Guadalajara, en la sierra de Ayllón. Se caracteriza por usar mucha pizarra en las paredes y los tejados. También se usa madera para los techos. La Vereda y Matallana son buenos ejemplos de este tipo de arquitectura popular.

Una característica de la arquitectura de La Vereda es que se usan piedras redondas entre las pizarras. Estas piedras sirven para marcar los pisos de las casas, para poner iniciales o para crear cruces que protegían el hogar. También son típicas las cumbres de los tejados, donde las losas de pizarra se entrelazan. Además, hay muchas inscripciones en las entradas de los edificios, sobre todo en los públicos.

La iglesia de la Inmaculada Concepción es un templo pequeño de estilo románico. Tiene una sola nave y una capilla mayor cuadrada, orientada al este. Fue construida con las técnicas de la arquitectura popular. Tiene una espadaña (una pared con campanas) triangular con un solo hueco y un pequeño atrio (patio) en la fachada sur.

Fiestas Tradicionales

En La Vereda se celebraban varias fiestas durante el año, relacionadas con las actividades de ganadería y agricultura de la zona.

- Al final del invierno, se celebraba el carnaval con la botarga, un personaje tradicional de la región.

- En primavera, se celebraba la Semana Santa con cantos religiosos. Se hacían ramos para adornar los vestidos de las mujeres en las procesiones y para un monumento del Jueves Santo.

- El 30 de abril, se celebraba la festividad de los Mayos.

- Los días 29 y 30 de junio, se celebraban las fiestas patronales dedicadas a la Inmaculada Concepción.

- La noche del 31 de octubre, coincidiendo con el día de Todos los Santos, los chicos adolescentes hacían la comida de la machorra. Comían un guiso de macho cabrío.

- La noche del 31 de diciembre, salía la botarga para celebrar San Silvestre y el año nuevo.

Galería de imágenes