Historia de la industria del algodón en Cataluña para niños

La industria del algodón fue muy importante para Cataluña a mediados del siglo XIX. Gracias a ella, Cataluña se convirtió en la principal región industrial de España. Fue una de las primeras en Europa en usar tecnología moderna y el sistema de fábricas a gran escala.

Esta industria comenzó a principios del siglo XVIII con la fabricación de telas estampadas llamadas "indianas". Esto fue impulsado por la prohibición de importar estas telas de la India y por las nuevas oportunidades de comercio con las colonias americanas. A principios del siglo XIX, se añadió la producción de hilo con tecnología británica.

La industria creció mucho a partir de la década de 1830, cuando Gran Bretaña permitió que sus trabajadores expertos y maquinaria salieran del país. Se introdujo la máquina de vapor, pero el carbón era muy caro. Por eso, a finales de la década de 1860, se empezó a usar mucho la energía hidráulica (agua). Esto llevó a la creación de más de setenta y cinco colonias industriales en los ríos de la Cataluña rural.

Desde mediados del siglo XIX, la industria se mantuvo gracias a medidas de protección del gobierno. Era difícil competir con otros países porque el algodón, la energía y la maquinaria eran caros. Dependía casi por completo del mercado español y de las colonias en las Antillas españolas.

La industria empezó a decaer con la Gran Depresión. Los problemas entre trabajadores y empresas, una economía en dificultades, una Guerra civil española y las políticas de aislamiento económico después de 1939, impidieron que la industria se modernizara. La apertura de la economía española en los años 1960 y la Crisis del petróleo de 1973 en los 1970, finalmente terminaron con esta industria.

Sin embargo, la industria del algodón dejó un legado arquitectónico increíble. Los dueños de las fábricas apoyaron y financiaron muchas obras del Modernismo catalán, como fábricas, casas y edificios. Estos edificios mostraban el poder, la modernidad y el espíritu innovador de sus dueños. Algunos ejemplos son la Casa Calvet, la Casa Terradas, la Casa Burés, el Palacio Güell, la Fábrica Casaramona, Can Batlló (donde hoy está la Escuela Industrial), Fabra y Coats, y la fábrica Aymerich en Tarrasa, que ahora es el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. La Iglesia de la Colonia Güell es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Las colonias industriales transformaron y modernizaron el campo catalán. Atrajeron a muchos trabajadores y ayudaron a distribuir la población en el país. Muchas de las turbinas que se instalaron en estas colonias, aunque ya cerradas, siguen produciendo electricidad para la red nacional. Sus antiguas instalaciones ahora albergan muchos museos.

Contenido

- El inicio de las indianas (1650-1736)

- Telas de algodón estampadas (1736-1783)

- La etapa preindustrial (1783-1832)

- El gran avance (1832-1861)

- Las colonias industriales (1861-1882)

- Comercio protegido con las Antillas (1882-1898)

- Mirando hacia adentro (1898-1930)

- Decadencia y cambios (1930-1990)

- Galería de imágenes

- Véase también

El inicio de las indianas (1650-1736)

Las primeras telas "indianas" llegaron a Barcelona alrededor de 1650. Estas telas cambiaron la forma de vestir, ya que eran más cómodas, limpias, baratas y tenían colores más vivos que las prendas de seda y lana de la época.

En 1717, se prohibieron en España los textiles de Asia. En 1728, se prohibió también la importación de imitaciones europeas de estas telas, pero se permitió la producción local. Esto ayudó a que la industria textil creciera rápidamente en Cataluña.

Telas de algodón estampadas (1736-1783)

Como ya existía un mercado para las indianas en Barcelona, las primeras telas estampadas en la ciudad, usando moldes de madera, fueron de lino entre 1736 y 1738. A principios del siglo XVIII, se empezó a importar lino de Ámsterdam a cambio de brandy. El aumento de la demanda de brandy y vino en el norte de Europa ayudó a transformar la economía catalana y su industria textil.

El crecimiento de la producción de vino generó dinero para invertir en la fabricación de telas estampadas y en la construcción de barcos para el comercio con las colonias americanas. Este comercio creció mucho después de que se eliminara el monopolio de Cádiz en 1778. Se exportaba vino, brandy y, cada vez más, telas estampadas. A cambio, se importaban productos necesarios para la industria textil, como el índigo y el palo Brasil.

Nuevas "protofábricas" de indianas fueron creadas por comerciantes y artesanos que vieron el gran mercado de estas telas. La estampación creció rápidamente en Barcelona, en un momento de crecimiento de la población y prosperidad en España. Se fabricaban en talleres en las plantas bajas de edificios dentro de la muralla medieval de Barcelona. Los artesanos vivían en el barrio de Sant Pere, donde se usaba el agua del Acequia Condal para teñir y secar la ropa. La actividad se concentró en Barcelona porque había artesanos con las habilidades necesarias, que aprendieron técnicas de inmigrantes de Marsella, Hamburgo y Suiza. La formación en dibujo y grabado de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, fundada en 1775, fue clave para el crecimiento de la industria.

El número de estos negocios aumentó de ocho en 1750 a más de cien en 1786, más que en cualquier otra ciudad de Europa. En Mataró, a finales de la década de 1740, había once negocios con unos 470 telares y 1300 trabajadores.

La etapa preindustrial (1783-1832)

Este período se caracterizó por un aumento gradual de la producción de hilo y telas, y hacia 1800, la llegada de maquinaria inventada en Inglaterra.

Las guerras entre 1796 y 1825 afectaron mucho el comercio con las colonias. Los empresarios del algodón, limitados al mercado español, decidieron adoptar máquinas de hilar mecánicas británicas para reducir costos.

En España, ya se hilaba y tejía algodón desde 1760, pero con métodos manuales. La maquinaria empezó a introducirse en la década de 1790. Hasta entonces, la mayoría del hilo venía de Malta, pero una ley de 1802 prohibió su importación. Así, la producción de hilo local se hizo más importante. En 1806, un tratado facilitó la compra de copias francesas de la máquina de hilar británica.

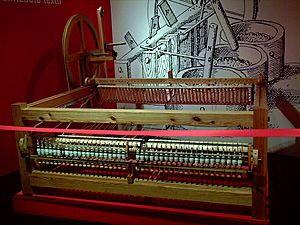

La llegada de la tecnología británica muestra cómo la fabricación de tejidos se fue automatizando en Cataluña. La primera Hiladora Jenny llegó en 1785; la primera hiladora hidráulica en 1793; y la primera mula de hilar en 1806. En 1820, se usaba tecnología de 1792, pero con hilo de algodón local. Hacia 1815, había cuarenta máquinas de hilar en Barcelona, y en 1829, eran 410.

A diferencia de la estampación, que se concentró en Barcelona, la producción de hilo se extendió a otras partes de Cataluña, gracias al uso de la fuerza del agua. Igualada se convirtió en el centro de hilado más importante después de Barcelona, seguido por Manresa. La producción de telas se extendió aún más, pero los telares se mecanizaban más lentamente: en 1861, solo el 44% eran mecánicos. La estampación también mejoró con la introducción del proceso de estampado cilíndrico en 1817.

Las guerras también interrumpieron el comercio de brandy con el norte de Europa. Los comerciantes abrieron un nuevo mercado de brandy y vino en Estados Unidos, y a cambio importaban algodón en bruto. Este comercio proporcionó el dinero necesario para comprar maquinaria y las primeras máquinas de vapor.

La nueva maquinaria aumentó la demanda de algodón en bruto, que se empezó a importar de las colonias americanas en grandes cantidades. Entre 1804 y finales de la década de 1830, el volumen importado se cuadruplicó.

El gran avance (1832-1861)

La era industrial comenzó en 1833 con la instalación de la primera máquina de vapor en la Fábrica Bonaplata (también llamada El Vapor). Esto fue posible porque Gran Bretaña eliminó las restricciones a la emigración de trabajadores expertos en 1825. Este evento fue considerado una revolución industrial, ya que en esta fábrica se usaron por primera vez máquinas de hilar, tejer y estampar hechas de hierro y movidas por vapor. Esta empresa fue el resultado de la unión de los sectores más dinámicos de la industria.

El Gobierno español apoyó la creación de la empresa: recibió ayudas, prohibió otras importaciones de algodón y permitió la importación de ciertos materiales y maquinaria sin impuestos. A cambio, la empresa se comprometió a fabricar telares mecánicos y máquinas de hilar para el mercado local y a permitir que otros fabricantes aprendieran la tecnología del vapor.

Durante este período, además de la mecanización y la adopción del sistema de fábricas, hubo un aumento en la producción agrícola y de la población. El dinero que regresó de las colonias después de su independencia también contribuyó a una época de prosperidad. Un año después de la inauguración de Bonaplata, cinco empresas más ya habían reunido el capital para importar e instalar máquinas de vapor. En 1842, Gran Bretaña eliminó las restricciones a la exportación de maquinaria, y en 1846, ya había ochenta máquinas de vapor funcionando en Cataluña.

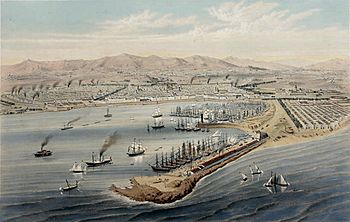

El número de barcos con algodón en bruto que llegaban a Barcelona aumentó de doce en 1827 a 197 en 1840, la mayoría de Cuba y Puerto Rico. En 1848, la industria usaba 11.000 toneladas de algodón en bruto, cinco veces más que en 1820. Mientras que en 1840 la mayoría de la maquinaria aún se movía a mano, hacia finales de la década de 1850, casi el 75% del hilado y el 50% de los telares eran accionados por máquinas de vapor.

A finales de la década de 1830, la industria tuvo que salir de la ciudad amurallada de Barcelona, donde las máquinas de vapor con sus explosiones asustaban a los vecinos. Pronto se instalaron fábricas en los pueblos de Gracia, San Andrés, San Martín y Sants, que se convirtieron en los nuevos barrios industriales.

La industrialización aumentó la producción y permitió reducir los precios. Para ser más competitivos, las fábricas empezaron a integrar todos los procesos (hilado, tejido y acabados) en una sola fábrica. En 1840, los textiles españoles eran un ochenta y uno por ciento más caros que los británicos, pero en 1860, la mecanización redujo la diferencia al catorce por ciento. El precio de las indianas en Cataluña bajó un sesenta y nueve por ciento entre 1831 y 1859. Para entonces, la mecanización ya había sacado del mercado a los productores de otras partes de España.

La industrialización también trajo cambios sociales y conflictos. En 1835, la fábrica de Bonaplata sufrió un incendio. En 1839, se formó el primer sindicato de España. En 1842, hubo una revuelta en Barcelona contra las políticas del gobierno que afectaban a la industria y a los trabajadores. Entre 1849 y 1862, los salarios bajaron un once por ciento. En 1854-1855, el Conflicto de las selfactinas en Barcelona incluyó acciones contra la mecanización del hilado, que se culpaba del desempleo. Los trabajadores quemaron fábricas y pidieron menos horas de trabajo y un salario mínimo. Esto llevó a la primera huelga general en España.

A pesar de la industrialización, a los fabricantes les resultaba difícil competir con los importadores extranjeros, por lo que pidieron protección. Un problema constante era el alto costo de las materias primas y la maquinaria. Los precios del carbón en Barcelona eran mucho más altos que en Gran Bretaña, de donde se importaba. La maquinaria también era más cara. Sin embargo, los salarios en Cataluña eran más bajos. La industria también tenía en contra el contrabando, un mercado más pequeño y una menor productividad. Sin protección, la industria catalana probablemente no habría podido competir con la británica. Por eso, el crecimiento se limitó al mercado interno.

Las colonias industriales (1861-1882)

Varias leyes en las décadas de 1850 y 1860 ayudaron a la expansión de la industria en la Cataluña rural, impulsada por la posibilidad de reducir costos.

Las Leyes de Colonias Agrícolas de 1855, 1866 y 1868 buscaban modernizar el campo español. Las colonias industriales estaban cubiertas por estas leyes (y por lo tanto, no pagaban impuestos por un tiempo) solo si se establecían en zonas rurales. De las 142 colonias industriales que se beneficiaron de estas leyes en toda España, veintiséis eran empresas textiles. Quince de estas veintiséis colonias textiles estaban en la provincia de Barcelona. La mayoría integraban todos los procesos del algodón.

Además, las Leyes del Agua de 1866 y 1879 permitieron usar el agua como fuente de energía gratuita, lo que ahorraba en la importación de carbón. Estas leyes también eximieron a las empresas de impuestos industriales por diez años. Unas diecisiete colonias industriales catalanas se beneficiaron de estas leyes.

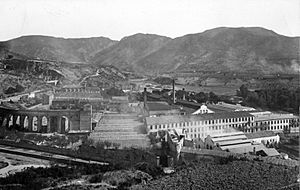

Estas iniciativas, junto con el hecho de que en las zonas rurales los dueños encontraban mano de obra y terrenos más baratos que en Barcelona, y abundantes materiales para construir sus fábricas, llevaron a una alta concentración de fábricas a lo largo de los ríos. La alta concentración en los ríos Ter y Llobregat permitió construir ferrocarriles rentables que, desde alrededor de 1880, unieron las minas de carbón locales con las fábricas, redujeron el costo del algodón y abarataron el transporte de los textiles al mercado. En total, se construyeron en Cataluña unas cien colonias industriales, de las cuales setenta y siete eran textiles, la mayoría de algodón.

Comercio protegido con las Antillas (1882-1898)

Con una producción cada vez mayor y una demanda interna que no crecía, los industriales textiles presionaron al gobierno para obtener más protección. La Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882 estableció que Cuba, Puerto Rico y Filipinas debían comprar productos españoles y no podían importar productos extranjeros.

La actitud proteccionista de los gobiernos españoles de la época favoreció no solo al textil, sino también a los cereales y la siderurgia. La falta de representación democrática durante la Restauración significaba que los gobiernos tenían menos capacidad para resistir los intereses de los sectores poderosos. La Tarifa Cánovas de 1891 fue aún más allá de la ley de 1882.

Aun así, en ese momento, el proteccionismo era común en Europa, y los impuestos a las importaciones eran la principal fuente de ingresos de los gobiernos. En Estados Unidos, la filosofía proteccionista prevaleció desde el fin de la Guerra de Secesión hasta la década de 1930. La Tarifa Wilson-Gorman de 1894 impuso impuestos al azúcar de Cuba, la principal exportación de la isla. Esto, sumado a las leyes españolas, avivó un malestar en la isla que en pocos meses llevó a la Guerra de Independencia cubana. España perdió sus últimas posesiones coloniales y con ellas el mercado del algodón.

Mirando hacia adentro (1898-1930)

Cuando se perdió el mercado colonial americano en 1900, la industria textil representaba el cincuenta y siete por ciento de la producción manufacturera catalana. La actividad de sus fábricas se redujo drásticamente hasta 1903, lo que causó importantes conflictos sociales.

Hubo algunos intentos de encontrar nuevos mercados extranjeros, y en los diez años hasta 1913, la industria creció a un ritmo de poco más del cinco por ciento. También hubo un aumento temporal durante la Primera Guerra Mundial, especialmente abasteciendo a Francia.

Sin embargo, varios factores dificultaron la expansión a mercados extranjeros. Las políticas proteccionistas aumentaron los costos de envío catalanes en el Mediterráneo. La decisión anterior de usar un ancho de vía de ferrocarril no estándar por razones de defensa militar también fue una barrera económica para la exportación.

Además, al haber sido un mercado protegido, las empresas catalanas no tenían las redes de ventas y bancarias en mercados extranjeros que tenían en los mercados nacionales. Por lo tanto, no estaban dispuestas a asumir los mismos riesgos. Veían los mercados extranjeros simplemente como una forma de deshacerse del exceso de producción. Esto hizo que se perdieran oportunidades de exportar productos y de mejorar la competitividad. Finalmente, la política monetaria de la Dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923 perjudicó a todas las exportaciones españolas.

Decadencia y cambios (1930-1990)

La Gran Depresión y el aumento de los conflictos laborales llevaron a un fuerte declive en la economía española y al hundimiento de la industria textil algodonera de Cataluña. El período de aislamiento económico después de la Guerra civil española aseguró su atraso tecnológico y de gestión, además de reducir las oportunidades de nueva inversión.

Cuando España empezó a abrir su economía en la década de 1960, la industria tuvo que enfrentarse a un mundo completamente diferente. En Estados Unidos, el poliéster ya se había introducido en la década de 1950, el spandex se patentó en 1959, y el kevlar se empezó a producir en 1965. En 1968, las fibras sintéticas superaron a las fibras naturales por primera vez. Nuevas máquinas reemplazaron la tecnología anterior.

El sistema de colonias industriales empezó a desaparecer en la década de 1960 debido a su estructura de capital (propiedad familiar) y a cambios sociales, como el deseo de los trabajadores de tener electrodomésticos, automóviles o su propia casa, la pérdida de influencia de la religión y las oportunidades que las ciudades ofrecían. Ya en la década de 1980, casi todas las fábricas de estas colonias industriales cerraron.

En 1969, el "Plan de Reorganización de la Industria Textil Algodonera" del Gobierno incluía el cierre de empresas menos rentables, la destrucción de maquinaria antigua y la reducción de trabajadores, que idealmente serían reubicados en nuevos sectores como el del automóvil. La industria manufacturera del algodón también sufrió la gran crisis del petróleo en los setenta, y para 1980 ya no podía competir con países de menor costo.

Can Batlló cerró en 1964 y la Colonia Güell en 1973. La Colonia Sedó, que había sido la más grande de España en la década de 1930, cerró en 1980. Fabra y Coats cerró en 2005. La empresa La España Industrial es un ejemplo de los hitos de la industria. Fue la primera sociedad anónima en España para la fabricación de algodón, y también la primera en incluir hilado, tejido y acabado bajo un mismo techo. Se formó en 1847, creció hasta los 2500 empleados a finales del siglo XIX, consolidó sus fábricas en la década de 1960 y cerró definitivamente en 1981.

Hoy en día, el número de trabajadores en la industria no llega a los 5000.

Galería de imágenes

-

Turbina hidráulica tipo Francis puesta en servicio en 1899 en la fábrica textil de la Colònia Sedó

Véase también

En inglés: History of the cotton industry in Catalonia Facts for Kids

En inglés: History of the cotton industry in Catalonia Facts for Kids