Brujería vasca para niños

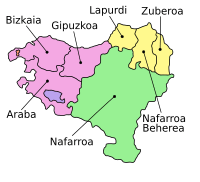

Brujería vasca se refiere a las historias y creencias sobre la brujería en las regiones donde se habla euskera, como el actual País Vasco y Navarra en España, y el País Vasco francés. El caso más conocido es el de las brujas de Zugarramurdi a principios del siglo XVII. El término "Brujería vasca" fue usado por Julio Caro Baroja y otros investigadores para describir estos fenómenos entre el pueblo vasco, y también es el título de un libro importante de Caro Baroja sobre el tema.

Contenido

Brujería Vasca: Historias y Creencias

¿Qué es la Brujería Vasca?

Según Julio Caro Baroja, la brujería vasca tiene sus raíces en una situación social especial de la región y en antiguas tradiciones de paganismo. Esto llevó a que en el siglo XV se dijera que los vascos, aunque hoy son muy católicos, antes eran "gentiles" (una forma de llamar a quienes no eran cristianos). De ahí viene la palabra "sorguino" o "xorguino" para los brujos, que viene del euskera "sorgiñ". Esta palabra, según Caro Baroja, podría venir de "sors-sortis" (que significa 'suerte' en latín) y el sufijo vasco "-guiñ" o "-egin", que significa 'hacer'.

La Brujería en la Edad Media

En 1466, representantes de Guipúzcoa pidieron al rey de Castilla Enrique IV de Castilla que permitiera a los alcaldes juzgar y castigar casos de brujería sin apelación. Argumentaron que las brujas estaban causando muchos problemas en la provincia. El rey aceptó esta petición, explicando que estos actos se hacían de noche y en lugares escondidos, lo que hacía muy difícil encontrar pruebas, a menos que las propias "sorguiñas" o brujas lo confesaran.

El Siglo XVI: Aumentan los Casos

Alrededor del año 1500, comenzaron varios juicios contra brujos y brujas en la sierra de Amboto (en Vizcaya), donde se creía que vivía una diosa llamada la "Dama de Amboto". En estos casos, ya se hablaba de rituales donde se adoraba a una figura que representaba al diablo, a veces con forma de macho cabrío. Siete años después, la Inquisición española de Logroño intervino en otro lugar, lo que llevó a que unas treinta personas acusadas de brujería perdieran la vida.

En 1517, se publicó un libro sobre supersticiones de Martin de Arlés, un sacerdote de Pamplona, que hablaba de las brujas del reino de Navarra. Este libro seguía la idea tradicional de la Iglesia, que decía que lo que hacían las brujas era una ilusión creada por el diablo.

En 1527, un nuevo caso surgió en Navarra. Dos niñas se presentaron ante el Consejo Real de Navarra en Pamplona, diciendo que eran brujas y que conocían a muchas otras que hacían daño. Afirmaron que podían reconocer a las brujas mirándoles el ojo izquierdo. Los jueces del Consejo les creyeron y enviaron a un inquisidor llamado Avellaneda con cincuenta soldados para detener a quienes las niñas señalaran. Siguiendo este método, se detuvo a ciento cincuenta personas.

Avellaneda escribió una carta donde describía un suceso que, según él, probaba la existencia de las brujas. Contó que una mujer se untó con un ungüento especial, invocó a una entidad y fue llevada por el aire. Este relato convenció al Consejo de Navarra de que había muchas brujas en los valles de los Pirineos. Avellaneda describió las reuniones de brujos y brujas, llamadas aquelarre (que significa 'prado del macho cabrío' en euskera), donde se adoraba a una figura con forma de macho cabrío, llamado akerra. Estas reuniones se celebraban de noche, y se decía que la brujería era como una versión opuesta de las costumbres cristianas.

Después de este caso, hubo otros en el País Vasco y Navarra. En 1528, fray Juan de Zumárraga dirigió una campaña contra la brujería en Vizcaya. En 1530, las Juntas Generales de Guipúzcoa pidieron la intervención de un inquisidor. En 1555, varios pueblos de Guipúzcoa pidieron de nuevo ayuda a la Inquisición, pero el Consejo de la Suprema Inquisición consideró que los casos no estaban bien probados y no envió a nadie. Ese mismo año, un tribunal civil en Bilbao juzgó a supuestas brujas de Ceberio, basándose en el testimonio de dos niñas. Veintiuna personas fueron encarceladas y sometidas a interrogatorios severos.

En 1575, hubo otro caso en Navarra, y muchas personas fueron encarceladas. La Inquisición fue más cautelosa que las autoridades civiles, que querían castigos más duros. En 1595, los representantes de Tolosa pidieron la intervención de la Inquisición por la gran cantidad de brujos y brujas en su zona.

El Siglo XVII: Grandes Persecuciones

La Caza de Brujas en Labort (1609)

La persecución de brujas en Labort (País Vasco francés) fue dirigida por el juez Pierre de Lancre, enviado por el rey Enrique IV de Francia. Lancre escribió dos libros, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et demons (1612) y L'incrédulité et mescréance du sortilege plainement convaincue (1622), que describen sus acciones.

La llegada de Lancre causó mucho miedo, y muchas familias huyeron a Navarra. Lancre creyó descubrir que se celebraban reuniones de brujos y brujas, llamadas lane de Aquelarre, donde se adoraba a una figura con forma de macho cabrío. Pensó que los desastres, como las tormentas, eran obra de las brujas, y que usaban ungüentos para volar o transformarse. También creyó que se hacían rituales oscuros que imitaban las ceremonias religiosas.

Lancre obtuvo esta información de niños, ancianos y adultos que fueron sometidos a interrogatorios difíciles. Como no entendía el euskera, usó traductores, lo que a veces llevó a errores. Lancre llegó a la conclusión de que más de tres mil personas en Labort tenían la marca de la brujería.

Pierre de Lancre ordenó que 80 supuestas brujas perdieran la vida, y el miedo se extendió a los valles del norte de Navarra, especialmente a Zugarramurdi, cerca de Labort.

El Famoso Caso de Zugarramurdi

El juicio más importante contra la brujería fue el que llevó a cabo el tribunal de la Inquisición de Logroño, que terminó en un gran evento público el 7 de noviembre de 1610. Las penas fueron muy severas: de 29 acusados, seis fueron castigados con la pena máxima, y cinco más fueron castigados simbólicamente porque habían fallecido en prisión. Aunque esto puede parecer mucho, fue menos que las cientos de personas que perdieron la vida en Francia en la misma época.

Según Henry Kamen, este caso fue una excepción en la forma generalmente más suave en que la Inquisición española trataba la brujería. Se explica por la influencia de la persecución de brujas que había ocurrido en Labort en 1609, dirigida por el juez Pierre de Lancre. El miedo a las brujas se extendió a Navarra y a los inquisidores de Logroño.

El caso de Zugarramurdi comenzó el 12 de enero de 1609, cuando los inquisidores de Logroño recibieron noticias de reuniones de brujos y brujas en Zugarramurdi, una zona de Navarra que, junto con el País Vasco, tenía fama de tener muchas brujas desde la Edad Media. Una mujer y su familia confesaron al vicario local que eran brujos, pero luego en Logroño dijeron que habían sido forzados a confesar. Sin embargo, un testigo afirmó que sí eran brujos, y la Inquisición los encarceló. Otros seis acusados se presentaron, y los inquisidores los consideraron los líderes de los brujos.

Durante el juicio, se describieron detalladamente los aquelarres. Se decía que a los nuevos brujos se les frotaba el cuerpo con un líquido verdoso y maloliente, y luego volaban al lugar del aquelarre. Allí, una figura con forma de hombre negro y cuernos se sentaba en un trono. El recién llegado renunciaba a su fe, reconocía a esta figura como su señor y le rendía homenaje.

La Opinión del Inquisidor Salazar y Frías

El tercer inquisidor, Alonso de Salazar y Frías, no estaba de acuerdo con las sentencias. Visitó las zonas afectadas en Navarra y ofreció un "edicto de gracia", invitando a la gente a arrepentirse sin ser castigados. En su informe, Salazar criticó a quienes creían en la existencia real de las brujas, diciendo que los fenómenos de brujería eran historias increíbles y ridículas. Afirmó que los libros o sermones sobre brujería eran los que hacían que se extendiera, y recomendó no darles publicidad, creyendo que la brujería desaparecería si se dejaba de hablar de ella.

Salazar presentó su informe el 24 de marzo de 1612. Dijo que había ayudado a 1802 personas, la mayoría niños y adolescentes, y que no había encontrado pruebas de que hubiera ocurrido ningún acto de brujería real. Concluyó que hablar de brujería solo causaba más daño y que "no hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos".

Este informe de Salazar, junto con otro de Pedro de Valencia que sugería que algunos casos podían ser por problemas de salud, fue aceptado por la Inquisición. En agosto de 1614, se dieron nuevas instrucciones a los tribunales, y se intentó reparar a las víctimas del juicio de Logroño, ordenando que sus marcas de vergüenza pública no se exhibieran en ninguna iglesia, para que no afectaran a sus familias.

La brujería vasca después de los grandes procesos de 1609-1610

En 1611, las autoridades de Fuenterrabía (Guipúzcoa) investigaron un caso a partir de denuncias de dos niñas de trece años. Las niñas contaron que habían sido llevadas volando a aquelarres donde se reunían con una figura oscura. Cuatro mujeres fueron detenidas. Una de ellas confesó ser bruja y usar ungüentos para volar. Aunque otras niñas también testificaron, el inquisidor Alonso de Salazar no le dio importancia al asunto. Finalmente, las cuatro mujeres fueron desterradas de Fuenterrabía.

En 1621, las juntas de Guipúzcoa pidieron de nuevo a la Inquisición que interviniera contra la brujería, pero el tribunal de Logroño respondió con cautela. Las juntas de Vizcaya también pidieron ayuda y lograron que el rey nombrara un juez especial. Se prohibió a los vecinos de Durango acoger a franceses, por considerarlos relacionados con la brujería.

La creencia en la brujería seguía viva, no solo entre la gente común, sino también entre algunos estudiosos de la Iglesia, como el historiador Lope Martínez de Isasti, párroco de Rentería. Él escribió sobre sus experiencias y puntos de vista, recogiendo historias y rumores de los pueblos, y testimonios de jóvenes que decían ser aprendices de una bruja. Martínez de Isasti creyó estas historias, que incluían relatos de aquelarres y apariciones de la Virgen. También decía que muchas mujeres se hacían brujas para saber de sus maridos e hijos que estaban lejos, o por otras razones. Creía que las brujas podían causar tormentas en el mar y molestar a la gente por la noche. Isasti pensaba que decir que no había brujas solo aumentaría el poder de la oscuridad, y pedía la intervención de la Inquisición, especialmente contra los "extranjeros franceses y navarros".

La Brujería Vasca en la Cultura Popular

La brujería vasca no desapareció por completo. En 1826, el alcalde de Fuenterrabía certificó que una mujer no era bruja, sino católica. Era una curandera a la que un cliente insatisfecho había denunciado. Incluso en tiempos más recientes, Julio Caro Baroja encontró indicios de que algunas personas han celebrado reuniones misteriosas.

Tradiciones y Creencias Actuales

Las tradiciones sobre las sorginak o brujas se encuentran en muchos aspectos de la cultura vasca. Por ejemplo, en una canción popular llamada Iru damatxo, una estrofa dice: "Los de San Sebastián han traído de Guetaria un macho cabrío, lo han puesto en el campanario y dicen que es el Padre santo". Hay otros poemas y canciones que hablan de brujas y aquelarres. En Ochandiano (Vizcaya), en las fiestas, se baila la «sorguiñ dantz», que recuerda la represión de la brujería.

Julio Caro Baroja señala que en algunos lugares, quienes no hablan euskera o lo hacen de forma diferente, eran sospechosos de brujería. También se cree que uno puede convertirse en brujo o bruja si hace ciertas cosas (como dar tres vueltas a una iglesia) o acepta ciertos objetos, como un alfiletero (kuthun). Se piensa que por la noche, cuando actúan las brujas (gabazkiak: "los de la noche"), no se deben hacer ciertas cosas, como ir a buscar agua a la fuente. Hay relatos de brujas que vuelan de noche o se transforman en gatos negros. También se cree en el mal de ojo (beguizco) o el hechizo (sorguinkeri) que las brujas lanzan sobre niños y adultos. Para curarlos, se recurre a adivinas (aztiya) o curanderos.

En euskera, muchas palabras de animales, plantas y acciones se asocian con las brujas: sorguin-baratsuri (ajo silvestre), sorguin-ira (variedad de helecho), sorguin-khilo (junco), sorguin-mandatari (mariposa), sorguin-oilo (mariposa), sorguin-orratz (libélula), sorguin-piko (higo silvestre), sorguin-tsori (trepatroncos) y sorguin-aize (remolino de viento).

Lugares Mágicos y Seres Míticos

Hay lugares que se consideran puntos de reunión de brujas, como las cuevas de Zugarramurdi o la de Azcondo, el dolmen de Arrizala (Álava), la fuente de Narbaja (Álava), o la peña de Osquia, en el valle de Iza (Navarra). Al pasar por ellos, la gente tomaba precauciones, como recoger guijarros y trazar una cruz.

Según Julio Caro Baroja, la brujería vasca se relaciona más con seres míticos que con la adoración a una figura oscura. En Vizcaya y Guipúzcoa, se cree que la líder de las brujas es Mari, una especie de espíritu de las montañas, a la que se llama la "Dama" o la "Señora". Mari puede causar tormentas y se la representa como una mujer muy hermosa que cruza los cielos rodeada de fuego. Sus cuevas están llenas de tesoros, pero los regalos que hace a la luz del día se convierten en carbón. Estas creencias han llegado hasta el siglo XXI gracias a artistas y escritores que han crecido con la magia de la brujería vasca, como Patxi Xabier Lezama, quien ha interpretado a estos seres sobrenaturales y la brujería.