Misiones en la Amazonía de Ecuador para niños

Las misiones en la Amazonía de Ecuador fueron proyectos importantes que se llevaron a cabo desde que Ecuador se convirtió en un país independiente. Estas misiones fueron creadas por diferentes órdenes religiosas, como los jesuitas, dominicos, josefinos, capuchinos, salesianos, carmelitas y franciscanos. Cada orden estableció sus propias áreas de trabajo, llamadas vicariatos. Con el tiempo, estas áreas tuvieron una gran influencia en la creación de las provincias de la Amazonía ecuatoriana durante el siglo XX.

Contenido

Orígenes de las Misiones en la Amazonía Ecuatoriana

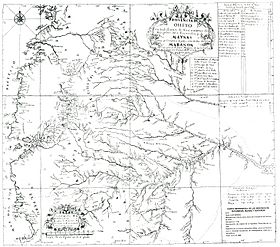

Las misiones en la Amazonía de Ecuador comenzaron oficialmente después de la independencia del país en 1830. Sin embargo, sus raíces se encuentran en expediciones anteriores, como la búsqueda de El Dorado y el País de la Canela, que llevaron al descubrimiento del Río Amazonas.

Las principales ciudades andinas de Ecuador, como Quito, Cuenca y Loja, sirvieron como puntos de partida para estas expediciones hacia la selva. El propósito de las misiones era doble:

- Por un lado, buscaban enseñar la fe cristiana a los pueblos originarios, expandiendo la influencia de la iglesia.

- Por otro lado, la corona española quería controlar y asegurar su presencia en estos vastos territorios, especialmente después de la firma del Tratado de Tordesillas.

El mayor desarrollo de estas misiones ocurrió cuando la Compañía de Jesús (los jesuitas) se hizo cargo. Ellos llegaron a la Audiencia de Quito el 19 de julio de 1586 y trabajaron en varias zonas:

- Misión alta del Marañón

- Misiones del Pastaza

- Misión baja del Marañón

- Misión del Napo y Aguarico

Estas misiones jesuitas duraron unos 130 años, desde que los primeros misioneros partieron de Quito hacia el Marañón, hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Después de su partida, otros religiosos de Quito se encargaron temporalmente de las misiones. Más tarde, con las guerras de independencia y la creación del Obispado de Maynas en 1802, la disputa por estos territorios continuó. Tras la disolución de la Gran Colombia, Ecuador heredó parte de estas áreas, lo que dio inicio a un largo conflicto de límites con Perú.

Las Misiones en la Región Amazónica del Ecuador después de la Independencia

Los Primeros Años de la República

En noviembre de 1832, se solicitó al Papa el nombramiento de Joaquín de Arteta como Obispo. Su liderazgo duró hasta 1849. Durante la presidencia de Vicente Rocafuerte, se buscaron nuevos misioneros para la Misión de Canelos, y Mariano Flores comenzó su labor allí en 1837. Otros sacerdotes importantes fueron Checa y Flores, quienes luego fueron nombrados curas en Baños de Agua Santa y Patate.

A pesar de los esfuerzos, hubo desafíos, como una revuelta en Canelos que no pudo ser controlada por falta de dinero. Durante el gobierno de Juan José Flores, se intentó crear colegios jesuitas en Quito, Guayaquil y Loja para apoyar las misiones y la educación. Sin embargo, este plan no se concretó debido a la Revolución Marcista. Las misiones entraron en un período de declive con la expulsión de los jesuitas durante el gobierno de José María Urbina.

La Misión Jesuita en el Napo

Las misiones jesuitas volvieron a florecer con la llegada de Gabriel García Moreno a la presidencia. El 27 de febrero de 1869, se firmó un decreto que entregaba toda la "Misión Oriental" a la Compañía de Jesús. Este acuerdo incluía los siguientes puntos:

- La misión se extendería por las regiones de Napo, Macas, Gualaquiza y Zamora.

- El número de misioneros sería decidido por los superiores jesuitas.

- Los fondos para el sustento de la misión serían entregados por el Arzobispo.

- El número de residencias misioneras aumentaría a medida que crecieran los fondos y el número de misioneros.

- La Compañía de Jesús tendría plena libertad en su organización, respetando la autoridad del Arzobispo.

Los pueblos que los jesuitas atendieron incluían Archidona, Tena, Puerto Napo, Ahuano, Santa Rosa, Suno, La Coca, San Juan, La Concepción, Loreto, Payamino, Ávila, San José de Sumaco, Curaray, Canelos y Sarayacu. Estos eran pequeños asentamientos, ya que muchos pueblos originarios preferían vivir de forma más aislada en la selva.

Durante la época de García Moreno, las misiones jesuitas tuvieron apoyo y fondos estables. Esto permitió que el Visitador General de la Compañía aumentara el personal y que se nombrara un Vicario Apostólico, Andrés Justo Pérez, en 1871. En ese momento, seis jesuitas más trabajaban en la misión, incluyendo a Nicolás Soberón y Miguel Palacios en Macas y Gualaquiza.

En estas misiones se cultivaban naranjas, piñas, achiote, yuca, plátano, camote y maíz. También se criaban cerdos y se cazaban animales de monte. La misión del Napo continuó su progreso sin mayores problemas durante la Época Progresista.

El presidente Antonio Flores Jijón, cercano al Papa León XIII, solicitó la división eclesiástica del Oriente Ecuatoriano en cuatro áreas o vicariatos misioneros:

- Napo

- Canelos y Macas

- Méndez y Gualaquiza

- Zamora

De esta manera, los jesuitas se encargaron del norte, los dominicos del centro, los salesianos del sur y los franciscanos del extremo sur. Sin embargo, la Revolución Liberal cambió todo. El ministro del Interior, Francisco Javier Montalvo, ordenó la salida de los jesuitas del Oriente, lo que llevó al cierre de escuelas y la suspensión de actividades religiosas en muchos pueblos.

En 1892, las misiones tenían la siguiente cantidad de familias por ciudad:

- Archidona: 458 familias

- Tena: 200 familias

- Napo: 237 familias

- San Javier: 60 familias

- Ahuano: 37 familias

- Curaray: 25 familias

- Santa Rosa: 30 familias

- Suno: 24 familias

- Coca: 9 familias

- Payamino: 34 familias

- Loreto: 400 familias

- Cotapino: 22 familias

- Concepción: 200 familias

- Ávila: 150 familias

- San José: 125 familias

La Misión Josefina en Dos Etapas

El Arzobispo de Quito, Pedro Rafael González Calisto, buscó solucionar la situación de los pueblos sin sacerdotes. En marzo de 1921, el Cardenal Van Rossum ofreció el Vicariato Apostólico del Napo a los Padres Josefinos de Murialdo.

Los misioneros italianos josefinos, entre ellos Emilio Cecco y Jorge Rossi, llegaron a Puerto Napo el 30 de agosto de 1922. Fueron bien recibidos, y la gente de Archidona prometió construir una iglesia si se quedaban. Emilio Cecco anotó que Puerto Napo tenía grandes haciendas y asentamientos, y que en Tena y Archidona vivían muchas personas.

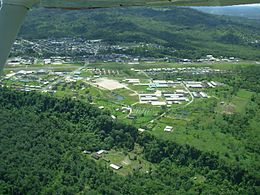

Los josefinos trabajaron en nuevos cultivos y establecieron la Casa Central de Tena. El Vicariato Apostólico era muy grande, pero se redujo con la creación de la Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos en 1924 y la de Aguarico en 1953. No había carreteras, solo ríos y senderos. Los Padres Gianotii, José Longo y Jorge Rossi exploraron el río Napo, mapeando la región y enseñando la fe.

La segunda etapa de los Josefinos también fue muy productiva. Crearon la Residencia Misional frente a la guarnición militar peruana en el Yasuní, durante un conflicto de límites. También fundaron la Misión de Rocafuerte, que luego entregaron a los capuchinos en 1954. En 1956, llevaron electricidad al pueblo con una turbina hidráulica y abrieron una pista de aterrizaje para avionetas en 1952. Establecieron centros misioneros en el valle de Quijos en 1951 y la parroquia de Loreto en 1974. En Arajuno, donde la Compañía Shell había explorado petróleo, la Misión Josefina compró terrenos en 1956 para construir corrales y donó lotes para nuevos colonos, formando la parroquia de Santa Clara, que llegó a tener 1500 habitantes.

La Misión Dominicana de Canelos

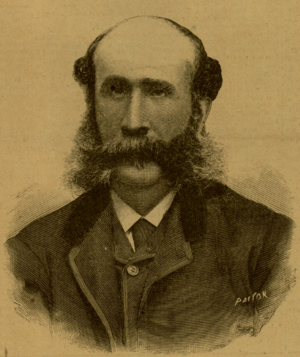

En octubre de 1886, la Prefectura Apostólica de Canelos y Macas fue entregada a los dominicos de Quito. Inicialmente, contaban con cien religiosos, pero necesitaron más ayuda, por lo que llegaron misioneros italianos. Destacó Enrique Vacas Galindo, quien pasó cinco años explorando los ríos amazónicos y trazó un mapa de la región, publicado en París en 1906. También escribió una novela llamada "Nan Kajukima".

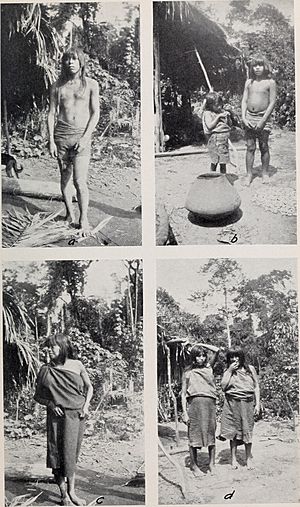

Otro dominico importante fue Pedro Guerrero y Sosas, quien fue nombrado Jefe Político del cantón Canelos durante el gobierno de Antonio Flores Jijón, lo que le permitió apoyar acciones militares en el conflicto de límites. Agustín María León, quien llegó a Canelos en 1897, trabajó como misionero entre los Quichuas, los Shuar, Záparos, Shimigaes y Muratos. Fue nombrado Prefecto Apostólico en marzo de 1926 y escribió varios libros sobre sus estudios de idiomas. Canelos fue por muchos años uno de los pueblos mejor atendidos, con una casa misional, iglesia, escuela y oficina del Jefe Político.

Los límites de la Misión Dominicana de Canelos se definieron el 17 de abril de 1890. Desde allí, los misioneros fundaron nuevos asentamientos a orillas de los ríos Tigre, Curaray y Arapicos, donde construyeron capillas y escuelas. Los misioneros solían viajar cada cinco meses por los ríos para reunirse con la gente, enseñando la fe y realizando ceremonias religiosas.

En 1899, Álvaro Valladares fundó un pueblo en el Puyo llamado Nuestra Señora de Pompeya. Con el tiempo, Puyo se convirtió en ciudad y capital de la Provincia de Pastaza, y la sede central de la misión se trasladó allí. En 1904, se acordó con el Estado crear un nuevo asentamiento cerca de Baños de Agua Santa, que hoy se llama Mera, en honor a un escritor del siglo XIX.

La misión se financiaba con fondos del Estado y donaciones de Holanda. Además, la Parroquia de Baños les proporcionaba ingresos y un lugar de descanso. Por esta razón, en 1887, tomaron posesión del Santuario de Nuestra Señora del Rosario del Agua Santa de Baños. Tomás Halflants construyó la actual basílica en honor a la Virgen del Rosario, Patrona de las Misiones del Oriente Ecuatoriano.

En el siglo XX, la misión dominicana se expandió a otras poblaciones como el Río Tigre y Conambo en 1937, y Arapicos en el río Pastaza. Para 1947, Shell y Mera tenían 2 mil habitantes, con comercio, escuelas y servicios. En 1959, la Misión Dominicana atendía a 18 pueblos con cerca de 11530 habitantes, con el apoyo de 10 sacerdotes y 10 hermanos. En Puyo, los dominicos construyeron la nueva Catedral, colegios, un salón parroquial, un policlínico, estaciones de radio y vehículos. También atendían a poblados como Montalvo, Arapicos, Sangay, Palora, Veracruz y Tarqui.

La Misión Salesiana en Méndez, Macas y Gualaquiza

El presidente Antonio Flores pidió al Papa que la Sociedad Salesiana de Don Bosco se encargara del tercer Vicariato, llamado de Méndez y Gualaquiza. El 6 de diciembre de 1887, ocho salesianos partieron para abrir escuelas de artes y oficios. El decreto de creación del Vicariato de Méndez y Gualaquiza se emitió el 8 de febrero de 1893.

Aunque el inicio no fue fácil debido a la Revolución Liberal y la falta de fondos del gobierno, los salesianos se enfocaron en trabajar con los Shuar. El padre Tallacchini escribió un catecismo en su idioma. Al principio, el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza tenía una extensión de 15 mil kilómetros cuadrados y una población de 10 mil habitantes.

La Estación Misionera de los Salesianos comenzó en Gualaquiza en 1894. Su objetivo era reconstruir el antiguo pueblo de Logroño, que había sido una colonia rica en oro en el siglo XVI pero desapareció en una revuelta de los shuar en 1599. Presentaron un informe al Gobierno de Ecuador con sus proyectos:

| Pueblo de Méndez | Shuar | Colonos |

| Bautismos | 1895 | 40 |

| Confirmaciones | 1925 | 280 |

| Matrimonios | 36 | 18 |

| En la escuela | 100 | 4 |

Los trabajos continuaron. En 1918, instalaron una fábrica de raspadura y comenzaron a cultivar arroz. Abrieron un internado para niños de pueblos originarios y los misioneros realizaban viajes por las comunidades. En Santiago de Méndez, 80 personas trabajaron en la agricultura, creando plantaciones de plátanos, yuca y caña de azúcar. Sin embargo, la falta de caminos dificultaba la venta de los productos. Por ello, el padre Albino del Curto impulsó la apertura del camino El Pan-Méndez, de 80 kilómetros.

A partir de entonces, las misiones salesianas tuvieron un gran desarrollo. Construyeron una iglesia para la Virgen de Guadalupe. En Limón, se asignó un misionero fijo en 1936, y la población creció hasta convertirse en General Plaza G. La Misión de Sucúa comenzó en 1931. Las Hijas de María Auxiliadora se unieron en 1944. Se creó Yaupi, que creció hasta convertirse en Nueva Guayaquil. Sevilla de Don Bosco se formó desde 1944, uniendo a muchas familias shuar cerca de Macas. Se crearon 82 escuelas en el Vicariato.

Las misiones se financiaron con ayuda del Vaticano, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Estado Ecuatoriano, la Curia Generalicia del Instituto de San Francisco de Sales, y donaciones de comités y sociedades.

El padre Manuel Cadena estudió el idioma shuar durante una década. Otros padres como Tallacchini, Mattana, Spinelli, Torka, Corbellini y Duroni, junto con el padre Julio Martínez, recopilaron muchas palabras para crear una gramática y vocabulario shuar. Con esto, Luis Bolla, quien vivió diez años entre los Achuar, tradujo los Evangelios a su idioma en 1978. Los salesianos también ayudaron a crear la Federación Shuar en el Vicariato en 1964, que se extendió por toda Morona Santiago.

La Misión Franciscana en Zamora

Las misiones franciscanas comenzaron en 1888, cuando Antonio Flores Jijón pidió al Papa León XIII que asignara otra parte del territorio a esta orden. Llegaron a Zamora el 19 de enero de 1892. Se enfocaron en enseñar la fe y construir caminos.

Construyeron la Casa-Misión de Zamora y una Estación Misionera en Cansama, a orillas del río Yacuambi. Para 1937, habían formado tres pueblos al reunir a habitantes dispersos: Zamora, Cumbaratza y San José de Yacuambi. También construyeron un puente colgante en 1936. Para aumentar la producción de alimentos, se les dio ayuda para trabajar sus huertas y cultivos.

Se crearon internados en Zamora, Yacuambí, Cumbaratza y Guadalupe para educar a los niños de las familias que vivían dispersas. También se abrieron escuelas primarias, talleres y se instalaron plantas de luz eléctrica. Se impulsó la educación pagando los estudios de siete seminaristas. Los resultados de la Misión Franciscana en 1979 fueron:

- Zamora: 4636 habitantes

- Cumbaratza: 4234 habitantes

- Guadalupe: 2756 habitantes

- Zumba: 4336 habitantes

- Valladolid: 1669 habitantes

- Gayzimi: 1219 habitantes

El padre Tomás Conde escribió el libro Los Yaguarzongos. Historia de los Shuar de Zamora, publicado en Quito en 1981, donde describe la cultura, idioma y costumbres de los Shuar, y los inicios de la misión entre 1889 y 1930.

La Misión Carmelita en Sucumbíos

Esta misión surgió después de la definición de límites con el Tratado Muñoz Vernaza-Suárez entre Ecuador y Colombia. La Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos se creó el 16 de abril de 1924, y los Carmelitas de Santa Teresa llegaron a Ecuador el 17 de octubre de 1928. Inicialmente viajaron a Rocafuerte, en la desembocadura del Aguarico.

Impulsaron la comunicación construyendo una carretera, invitando a la comunidad a participar en su construcción en 1930. Los pueblos que se crearon incluyen La Bonita, el Playón de San Francisco, Santa Bárbara, Puerto Libre, Puerto el Carmen de Putumayo y Palma Roja. También promovieron la educación, creando escuelas. Trabajaron con comunidades como los Tetetes, Inganos, Sionas, Cushmas y Cofanes. La revista "Carmelo Ecuatoriano" publicaba información sobre la Misión de Sucumbíos.

Estas misiones se vieron muy influenciadas por el descubrimiento de petróleo. En 1967, la compañía petrolera Texaco-Gulf se instaló al descubrir el primer pozo. Se buscó la cooperación entre misioneros y laicos para promover la educación. El número de escuelas aumentó en 1972, al igual que las casas de las Carmelitas Misioneras, quienes se encargaban de la enseñanza y la atención médica básica. Todo esto llevó a la creación del Vicariato Apostólico el 2 de julio de 1984.

La Misión Capuchina en el Aguarico

Esta orden religiosa llegó para hacerse cargo de la región del Aguarico en 1949. Un grupo de capuchinos, que habían sido expulsados de China, buscaron nuevos países donde establecerse y llegaron a Ecuador. Cuando hubo suficientes misioneros en España, se les entregó la Misión del Aguarico.

En junio de 1952, Monseñor Spiller comenzó a buscar otra congregación religiosa para el Bajo Napo y el Aguarico. Finalmente, los padres capuchinos españoles de la Provincia de Navarra se ofrecieron. Se les entregó toda la zona que va desde Puerto Francisco de Orellana hasta el Yasuní y Aguarico, con una superficie de 29 mil kilómetros cuadrados.

Sus esfuerzos fueron efectivos. En 15 años de misión en el valle del Río Coca, lograron colonizar parcialmente la región y formaron comunidades originarias, lo que llevó a la creación del cantón Coca en 1969. La población del Cantón en 1957 era de 10 mil habitantes y en 1979 llegó a 20 mil. Utilizaron una estación de radio que cubría varias poblaciones y viajaban semanalmente desde Coca a las zonas aisladas. Construyeron casas, iglesias, escuelas, talleres y salas de primeros auxilios.

Las misiones comenzaron en 1954 y trabajaron con tres grupos de personas: mestizos (hacendados, funcionarios y defensores de fronteras), pueblos originarios como los Yumbos y Cushmas, y tribus más aisladas como los Tetetes y los Shuar. También crearon el Centro de Investigación Cultural de la Amazonía Ecuatoriana en 1965 para fomentar la investigación y la formación de líderes. Además, fundaron el Museo de Etnología y Arqueología de Napo.

Fueron conocidos por sus intentos de acercamiento con los Shuar en varias ocasiones. Lograron convivir con un grupo del río Yasuní de manera pacífica, usando la estrategia de declararse hijos de un anciano shuar y vestirse como ellos. Sin embargo, también hubo dificultades, ya que algunos grupos se rebelaron, causando la muerte de misioneros capuchinos.

Los Vicariatos en la Actualidad

Hoy en día, los Vicariatos Apostólicos, con algunas modificaciones, siguen siendo parte de las divisiones eclesiásticas de la Iglesia Católica en Ecuador. Además de los Vicariatos de Esmeraldas y Galápagos en la costa, los cuatro vicariatos originales (Napo, Canelos-Macas, Méndez-Gualaquiza y Zamora), creados a finales del siglo XIX durante el gobierno de Antonio Flores Jijón, se mantienen con cambios, formando ahora seis. Esto se debe a la creación de los vicariatos de Puyo y Sucumbíos.

Por esta razón, las provincias de la Amazonía de Ecuador deben parte de su historia a las misiones que se llevaron a cabo desde la independencia del país, continuando las misiones que ya existían en la Audiencia de Quito. A partir de la formación de los asentamientos, se lograron crear ciudades como El Puyo, Tena o Gualaquiza. Los estudios de idiomas contribuyeron a que el shuar sea considerado un idioma oficial de relación intercultural, al igual que el quichua en su variante regional amazónica.

Los seis Vicariatos que existen actualmente en la Amazonía son:

- Vicariato apostólico de Aguarico

- Vicariato apostólico de Méndez

- Vicariato apostólico de Napo

- Vicariato apostólico de Puyo

- Vicariato apostólico de San Miguel de Sucumbíos

- Vicariato apostólico de Zamora

Documentos Históricos Relacionados con las Misiones

Trabajos Históricos y Biográficos

- Relación del Viaje de Exploración de un Misionero Dominicano, en medio de las tribus del Ecuador por Francisco Pierre.

- Nankijukima: Religión, Usos y Costumbres de los pueblos del Oriente del Ecuador por Enrique Vacas Galindo.

- Vida de Sour María Carmelina Enricheta Incamela, Vicaria Generale delle Suore Domenicane por Enrique Vacas Galindo.

- Las Misiones Salesianas del Oriente Ecuatoriano por Elías Brito.

- Breves Anotaciones sobre el Shimigae por Agustín María León.

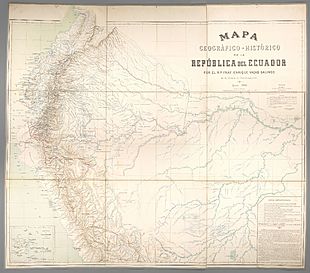

Cartografía

- Mapa Geográfico-Histórico de la República del Ecuador por Enrique Vacas Galindo.

Investigaciones Lingüísticas

- Compendio de Gramática Quichua por Agustín María León.

- Explicaciones a los pueblos feligreses de la Misión Dominicana en su idioma Quichua por Agustín María León.

- Compendio de Vocabulario Quichua-Español por Agustín María León.

- Explicación Catequística en Quichua por Agustín María León.

- Breve Elenco de Idiomas del Oriente por Agustín María León.

- Doctrina Cristiana sobre el dialecto Quichua de Canelos por Agustín María León.

- Explicación de la Doctrina Cristiana escrita en Quichua según el dialecto de Canelos por Agustín María León.

- Elementos para el estudio de la lengua jíbara, para la misión de Macas por Enrique Vacas Galindo.

- Breve vocabulario de las principales lenguas que se hablan en los diferentes pueblos y comunidades de la Prefectura Apostólica de Canelos y Macas por Agustín María León.

Libros Relevantes sobre la Historia de la Región

- Provincias Orientales por Pío Jaramillo Alvarado.

- Historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito, 1570-1774 por José Jouanen.

- Historia de las misiones en la Amazonía ecuatoriana por Lorenzo García.

Las Misiones de la Amazonía y la Cultura de Ecuador

La Amazonía de Ecuador, que representa el 43% del territorio del país, ha tenido una gran importancia cultural, reflejada en la literatura. Un ejemplo es la novela Cumandá de Juan León Mera, considerada una de las primeras novelas ecuatorianas, que se desarrolla en la Amazonía.

Las constantes referencias de Juan Montalvo a la ciudad de Baños de Agua Santa en sus escritos también muestran la importancia de la región. En esa misma ciudad, el museo dedicado al pintor Enrique Mideros en el convento de la catedral es otro ejemplo.

Las referencias políticas a esta región durante el conflicto de límites con Perú son recurrentes en la historia del país. Por ejemplo, la placa en la Catedral Primada de Quito que dice "Es gloria de Quito el descubrimiento del Río Amazonas", o el mural pintado por Guayasamín en el Palacio de Carondelet. Uno de los ejemplos más antiguos es el escrito de Alonso de Rojas Bujalance titulado "Relación del Descubrimiento del Río Amazonas y hoy San Francisco de Quito".

Además, algunos políticos importantes en la historia reciente de Ecuador, que llegaron a la presidencia, nacieron en esta región. El descubrimiento de petróleo en el oriente ecuatoriano impulsó una mayor migración y la fundación de ciudades como Nueva Loja, debido al asentamiento de muchas personas que salían de Loja por las sequías.

También hubo una campaña para no explotar el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, que, aunque no se logró completamente, demuestra la importancia de esta región para los ecuatorianos. Actualmente, el shuar es considerado un idioma oficial de relación intercultural, al igual que el quichua hablado por los pueblos amazónicos. Las investigaciones científicas en esta región continúan y fueron impulsadas con la creación de la Universidad Regional Amazónica Ikiam en Tena. Finalmente, el conflicto de límites con Perú marcó la historia de Ecuador, y la firma del Protocolo de Río de Janeiro afectó el curso de su historia, llevando a intelectuales como Benjamín Carrión y Pío Jaramillo Alvarado a reaccionar, dando inicio al proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Véase también

- Historia de Ecuador

- Historia del ascetismo en Ecuador

- Historia de la ciencia en Ecuador

- Historia de la medicina en Ecuador

- Historia económica del Ecuador

- Misiones católicas en la Comandancia General de Maynas