Historia del salitre para niños

La historia del salitre nos cuenta sobre un período muy importante en la economía de Perú, Bolivia y Chile. Todo comenzó con el descubrimiento de grandes depósitos de salitre (también llamado nitrato) en el desierto de Atacama. Esta zona se encuentra hoy en las regiones chilenas de Tarapacá y Antofagasta. El salitre fue un mineral muy valioso que impulsó la economía de estos países por muchos años.

Contenido

El salitre antes de la llegada de los europeos

Se cuenta una leyenda aimara sobre el descubrimiento del salitre. Dice que dos personas de la zona hicieron una fogata y, sin querer, prendieron fuego a la tierra que contenía un mineral llamado caliche. Un sacerdote de Camiña se enteró, recogió unas muestras y descubrió que tenían Nitrato de Potasio. Una parte de esas muestras quedó en el patio de su casa y, tiempo después, notó que las plantas que crecían allí se desarrollaban de forma increíble. Esto mostraba el poder del salitre como fertilizante.

El salitre en el territorio peruano (1810-1881)

Para abastecer una fábrica de pólvora en Lima, las primeras oficinas de salitre se construyeron entre 1810 y 1812 en Negreiros, Pampa Negra y Zapiga. Estas zonas formaron parte de la Provincia peruana de Tarapacá desde 1837.

Las exportaciones de salitre a Europa y Estados Unidos comenzaron en 1830. Debido a la gran demanda, al año siguiente se abrieron los puertos de Pisagua y Mejillones para embarcar el salitre. Este crecimiento económico de Perú fue aún mayor entre 1845 y 1866 gracias a la exportación de guano, un fertilizante natural.

Aunque el salitre estaba en territorio peruano, los dueños de las oficinas salitreras venían de muchos países. Había peruanos, bolivianos, españoles, franceses, alemanes, chilenos, ingleses, italianos y croatas. Entre ellos, destacó el chileno Pedro Gamboni, quien dirigía la oficina Sebastopol. Él también trabajaba con la extracción de yodo y, en 1853, mejoró la forma de producir salitre usando vapor de agua en lugar de fuego lento con carbón. Dos años después, en 1855, Iquique se convirtió en el puerto principal para el comercio de salitre.

En 1871, se inauguró el primer ferrocarril salitrero, que unía Iquique con la oficina La Noria. En 1872, se fundaron dos oficinas muy conocidas: La Palma y Santa Laura. La Palma fue renombrada más tarde como Humberstone, en honor al inglés James Thomas Humberstone. Él llegó a administrar la oficina Agua Santa en 1875 y perfeccionó el proceso de extracción del salitre con su sistema Shanks. Eligió Caleta Buena para embarcar y exportar el mineral.

Durante la década de 1870, Perú buscó aumentar sus ingresos controlando la industria del salitre. Esto generó tensiones con Chile que llevaron a un conflicto territorial. Después de este conflicto, Chile obtuvo el control de todo el territorio salitrero que antes pertenecía a Perú y Bolivia.

El salitre en el territorio boliviano (1860-1904)

En 1860, el chileno José Santos Ossa encontró salitre cientos de kilómetros al sur de Iquique, en una zona boliviana que más tarde se llamaría Aguas Blancas. Gracias a este hallazgo, comenzó a extraer salitre en esas tierras. En 1866, el gobierno boliviano le dio a Ossa el permiso exclusivo para explotar el salitre en esa área, conocida entonces como Peña Blanca. Así nació un pueblo minero en la costa que en 1868 se fundó como La Chimba, y que después se convertiría en la ciudad de Antofagasta.

El salitre en el territorio chileno (1881-1932)

Después de que Chile obtuvo el control de las tierras del salitre tras el conflicto territorial, el 2 de enero de 1881 se aprobó una ley que permitía la libre explotación del salitre. Se estableció un impuesto de $1.60 por cada quintal métrico de salitre exportado.

En 1888, el empresario inglés John Thomas North fundó la empresa The Tarapacá Water Works Company.

En julio de 1890, ocurrió la primera huelga general de trabajadores en las oficinas salitreras de Tarapacá. Esto fue debido a las difíciles condiciones de trabajo. Estas protestas no fueron escuchadas y con los años aumentaron, hasta llegar a la huelga general de 1907, que terminó de forma trágica el 21 de diciembre de ese año.

En 1914, la primera gran crisis económica paralizó el 90% de las oficinas salitreras. Una segunda crisis ocurrió en 1921. Finalmente, la crisis económica mundial de 1932 afectó de manera definitiva a la industria del salitre, que dejó de producir de forma abrupta.

Con la disminución de la venta de salitre en la década de 1930, la mayoría de las oficinas salitreras fueron abandonadas y desmanteladas, lo que provocó que muchos trabajadores tuvieran que irse.

El fin del auge del salitre

El gran interés por el salitre en la Bolsa de Londres duró hasta 1889. Sin embargo, el ciclo de este mineral en los países sudamericanos terminó en la década de 1930. Esto se debió a varias crisis, especialmente por la invención del salitre sintético (creado en laboratorios) y la gran crisis económica de los años 1930, que hizo que las exportaciones de salitre cayeran un 90%.

Hoy en día, muchos de estos asentamientos mineros son pueblos fantasmas. Estas ruinas se pueden visitar y nos muestran cómo fue ese período de gran prosperidad.

Oficinas salitreras en la actualidad

Actualmente, quedan pocas oficinas salitreras en pie, la mayoría en mal estado. Las más conocidas son las de Humberstone y Santa Laura en la Región de Tarapacá. Humberstone cerró definitivamente en 1960. Ambas son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2004. Las oficinas Chacabuco, Pedro de Valdivia y María Elena están en la Región de Antofagasta. María Elena es la única oficina salitrera que sigue funcionando.

En 1971, la industria del salitre, que ya estaba en declive, fue nacionalizada. La Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH) se hizo cargo de su explotación. Más tarde, esta empresa fue privatizada y hoy es la principal, y casi única, dedicada a esta actividad.

El territorio donde se encontraba el salitre

El salitre es un mineral que se encuentra en forma de capas delgadas en la superficie de las rocas del Desierto de Atacama, cerca de los cerros de la costa. Las zonas donde había salitre se llamaban "cantones salitreros", y el mineral se ubicaba en lugares específicos. Allí afloraba una gran cantidad de nitrato de sodio, conocido como "caliche".

La importancia de este mineral se ve en sus usos: al principio como fertilizante para las plantas y luego como ingrediente para producir pólvora. Este último uso impulsó mucho su desarrollo, ya que al aumentar los conflictos por la independencia, su extracción creció con fines militares.

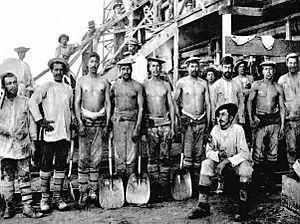

En Tarapacá había muchos depósitos de salitre sódico. Esta combinación no permitía producir pólvora en grandes cantidades. Entonces, el virreinato del Perú contrató a Tadeo Haenke, un científico alemán. Él encontró la fórmula para transformar el nitrato sódico en nitrato potásico, que sí era apto para la producción industrial. Como resultado, se empezó a fabricar mucha pólvora. Zapiga, Pampa Negra y Negreiros se convirtieron en los primeros centros de extracción del mineral. Los cantones que se desarrollaron primero fueron los más cercanos a la costa, que tenían varias oficinas cada uno. Después de la creación del ferrocarril, las oficinas comenzaron a crecer hacia el interior. Sin embargo, esta zona es un desierto, por lo que los trabajadores tenían que soportar un sol muy fuerte durante el día y temperaturas cercanas a los 0 °C por la noche.

¿Quién era dueño del salitre?

Cuando el Perú tenía el control

Desde 1875, Perú vivió una crisis económica. El gobierno decidió que dos tercios de las oficinas salitreras debían ser controladas por el Estado para beneficio del país. Sin embargo, no tenían suficiente dinero para pagar a los empresarios, así que les dieron certificados que se pagarían cuando el país recibiera un préstamo, que aún no había sido aprobado.

Para Bolivia, un contrato de 1873 con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta no estaba aún en vigor. Esto se debía a que, según la constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían ser aprobados por el congreso. Ante un embargo para cobrar impuestos no pagados a la compañía, donde varios ministros chilenos eran accionistas, el gobierno de Chile decidió mantener un barco, el Blanco Encalada, en el puerto de Antofagasta. El 14 de febrero de 1879, desembarcaron tropas. Este fue el comienzo de un conflicto territorial. Mediante acuerdos firmados con Perú y Bolivia, Chile obtuvo el control de la región salitrera.

Al adquirir las zonas de Tarapacá y Antofagasta, Chile tuvo que decidir qué hacer con las oficinas salitreras. Había dos opciones: la primera era que el Estado tomara el control total de la actividad, lo que significaba hacer grandes inversiones para que las salitreras volvieran a funcionar. Esto era casi imposible, ya que el conflicto había dejado los recursos del Estado en muy mal estado. La segunda opción, que fue la elegida, era dejar los gastos en manos de empresas privadas para que reiniciaran el negocio, mientras el Estado se beneficiaría de los impuestos sobre las exportaciones. Además, el país era gobernado por liberales, cuya política económica era la no intervención del Estado en la economía.

Cuando Chile tuvo el control

Aquellos que habían comprado los certificados del gobierno peruano a muy bajo precio, en su mayoría ingleses, se hicieron cargo de las principales oficinas salitreras. El inglés más destacado fue John Thomas North, junto con su socio Robert Harvey. Ellos adquirieron las oficinas más importantes de Tarapacá. Juntos lograron que el mundo se sorprendiera con la "fiebre del salitre", en gran parte gracias a la especulación de North. Mientras tanto, en Antofagasta, las salitreras quedaron en manos de empresarios chilenos, como Eduardo Délano.

Desde 1883 en adelante, la propiedad de las oficinas salitreras pasó a ser en parte europea. Para 1890, los británicos poseían el 70% de esta industria, de forma directa e indirecta.

Durante los primeros años del siglo XX, las inversiones chilenas y alemanas aumentaron, mientras que la presencia inglesa disminuyó.

Entre 1900 y 1929, se vivió el período de mayor riqueza, que podría llamarse la «belle époque» chilena. Sin embargo, los beneficios de esos años solo fueron aprovechados por un pequeño grupo de personas privilegiadas.

Véase también

- Era del Guano

- Salitre

- Oficina salitrera

- Tratado de Alianza Defensiva Perú–Bolivia